Тритоны и саламандры

| Вид материала | Документы |

- Курсовая работа На тему: "Стихийная и растительная магия", 754.3kb.

- Список амфибий и рептилий заповедника по состоянию на 2011 год класс амфибии — amphibia, 29.22kb.

ТРИТОНЫ И САЛАМАНДРЫ

Тритоны живут в воде — это каждый скажет. В пруду или просто в канаве — кто не видел тритонов! Безобидные, в общем-то симпатичные, не спеша скользят они меж листьев водных растений, лежат на иле, раскинув лапки, будто бы в ленивой задумчивости. Всплывут глотнуть воздуха и, пустив воздушный пузырь, уходят вертикально вниз, энергично работая хвостом. Тритоны в прудах — такое обычное зрелище, что многие люди недоумевают, узнав, что пресные воды — лишь временное обиталище тритонов. Весной и летом от полутора до трёх месяцев пребывают они здесь. А где же потом живут? В тени лесов, кустарников и парков, в сырых оврагах... Не встречали? Днём их встретить почти невозможно, разве что после тёплого дождя. Только по ночам выползают тритоны из разных нор в земле, из щелей в гнилых пнях, из-под опавших листьев и ищут слизней, дождевых червей, сороконожек, клещей, гусениц — свою пищу.

А с октября по апрель, всю зиму, беспробудно спят, опять-таки под корнями, в кучах листвы, в норах кротов и мышей, в разных подземельях (собираются тут иногда десятками и сотнями!). В Западной Сибири кое-где тритоны зимуют и в незамерзающих водоёмах, а гребенчатые иногда — в подводной тине.

Правда, некоторые тритоны остаются на постоянное жительство и в воде. Обычно они в какой-то мере недоразвитые, не закончившие превращение из личинки; это и побуждает их не расставаться с водой — колыбелью их детства.

В конце марта — апреле тритоны покидают «зимние квартиры» и ползут к воде. Порой им приходится преодолевать немалые расстояния: до километра и больше.

Но вот, следуя извечному для амфибий закону жизни, вернулись тритоны в стихию предков, чтобы дать жизнь новому поколению. Тут у них сватовство и брачные игры. Самец, не нашедший пока подругу, кидается в сторону каждого плывущего мимо тритона. Разочарования нередки. Когда соответствующие запахи окончательно убедят его, что перед ним зрелая самка, начинается ухаживание. Обычно медлительный, тут он быстрым рывком преграждает ей путь. Какое-то время они «парят» в воде — голова к голове, исполняют некий замысловатый «танец», затем следует откладка яиц. Их около сотни или даже несколько сотен. Самка тритона каждое положит на листочек подводного растения и конец листочка загнёт задними лапками, чтобы он прикрыл яичко, прилипнув к нему.

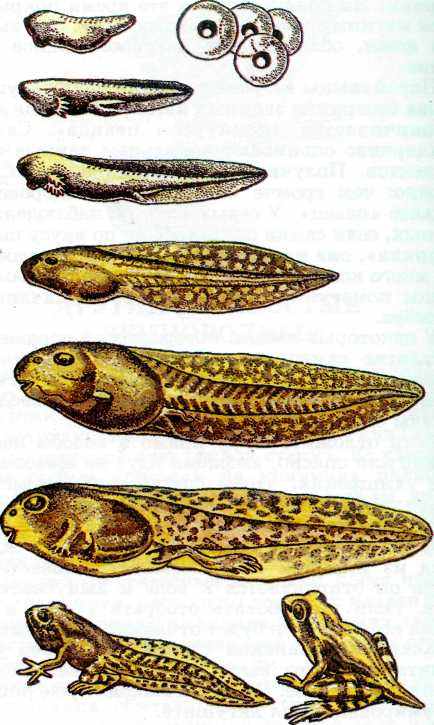

Через 14—15 дней после этого хвостатая личинка вылезает из икринки. По бокам её головы топорщатся перистые жабры, а чуть ниже под ними — едва приметные зачатки передних ног. Сутки личинка голодает, затаившись неподвижно среди подводных трав. Назавтра у неё прорежется миниатюрный ротик, и она будет жадно хватать снующих вокруг мелких рачков и комариных личинок. Два-три месяца, а в странах с прохладным климатом — и четыре (а то и всю осень и зиму), личинка живёт в воде, растёт и постепенно превращается в тритона (длина его пока лишь 3 см). К тому времени лето уже прошло, осень приблизилась — октябрь. Молодые и старые тритоны отправляются зимовать в места, нам уже известные. Но нередко и в начале ноября можно увидеть гребенчатого тритона, ползущего по холодной земле.

Этот тритон — большой (до 18 см длиной), чёрный, с кожей негладкой, мелкозернистой. В европейской части бывшего СССР (не считая Кавказа и Закарпатья — там водятся и некоторые другие, как мы узнаем ниже) — два вида тритонов: уже названный гребенчатый и обыкновенный. Этот меньше первого (длиной около 10 см). Образ жизни у них сходный.

ОЖИВШЕЕ ИСКОПАЕМОЕ?

Из хвостатых амфибий России особенно интересен сибирский углозуб, обитающий в таёжных лесах и отчасти лесотундрах Сибири и Дальнего Востока. Даже при 0° С это холодолюбивое животное продолжает двигаться.

Не раз в ископаемых ледяных глыбах геологи и строители находили сибирских углозубов. Ничего удивительного в этом бы не было — ведь вечная мерзлота сохраняет в нетронутом виде даже туши мамонтов, — если бы замёрзшие углозубы не могли, оттаяв, отогреться и... ожить.

Профессор А.Г. Банников так объясняет эти удивительные факты: во время зимовки углозубы «заползают во всевозможные трещины и щели в почве, иногда очень глубоко. Так попадают тритоны в слой вечной мерзлоты и в трещины ископаемого льда. Трещины замываются водой и глиной, спаиваются, и животные оказываются, таким образом, замурованными. Этих «ископаемых» жителей вечной мерзлоты и находили при поисковых работах, что вводило в заблуждение многих людей, считавших, что возраст этих тритонов равен возрасту ископаемого льда, т. е. многим тысячелетиям».

И всё же: как долго могут оставаться живыми в ледяных трещинах замурованные углозубы? Ведь жизнедеятельность организма во время оцепенения не прекращается вовсе, а только сильно замедляется. Обыкновенные тритоны и травяные лягушки гибнут от истощения после 2—3 лет непрерывного оцепенения.

Спорный вопрос попытались разрешить с помощью самого современного метода — радиоуглеродного анализа одного такого «ожившего ископаемого», извлечённого с 11-метровой глубины. Выяснилось, что возраст его — в пределах от 75 до 105 лет. Не тысячелетия, но и не 2—3 года. Будущие находки, вероятно, внесут ещё большую ясность в этот вопрос.

401

Ещё несколько тритонов могут вам встретиться на окраинах СНГ: карпатский и альпийский — в Закарпатье, малоазиатский — на западе Кавказа. Этот, пожалуй, самый красивый из всех тритонов. Территория его обитания невелика: Западный Кавказ, некоторые районы Малой и Передней Азии. Живёт на высотах 600—2750 м над уровнем моря, проводя, видимо, круглый год в воде горных рек и озёр, где и зимует.

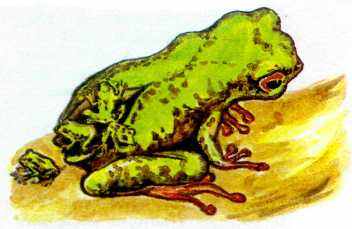

В странах Средиземноморья обитает огненная саламандра, чёрная с ярко-жёлтыми пятнами, до 32 см длиной. Встречаются и чисто жёлтые либо сплошь чёрные огненные саламандры, а в Испании — чёрные с красными пятнами. Форма, размер, рисунок этих пятен у каждой саламандры особенные, не бывает двух саламандр, совершенно одинаково окрашенных. Исследователям, изучающим жизнь огненных саламандр, и метить их не надо: фотографируют и выпускают. Когда вновь поймают, для опознания достаточно посмотреть заготовленные прежде «портреты». По этим наблюдениям установили, что летом из года в год, по семь лет и больше, живут саламандры на одном избранном ими месте — на пространстве примерно в 70 кв. м.

Отправляясь ненадолго весной или летом к ручьям, чтобы родить в воде детёнышей, а осенью — на зимовки, они всегда затем возвращаются в свои владения. Насильственно переселённые, на новом месте не живут, даже если оно лучше прежнего. Уходят. Ищут родной дом. И на зимовках «верны» одним и тем же гнилым пням, подкорневым подземельям, кучам камней и листвы.

На горных склонах, им особенно приятных, по захламлённым берегам ручьёв и рек, в лесных буреломах, в мягких мхах саламандры встречаются особенно тесно: одна-две на 100 кв. м. Днём саламандры, как и тритоны, прячутся. В сумерках и ночью бродят в сырых местах, вынюхивая червей, слизней, насекомых — ими они и питаются. Эти коротконогие создания умеют, однако, и быстро бегать, хватают даже на лету крылатых насекомых, резво подпрыгнув вверх сантиметров на пять.

Саламандра-мать около 10 месяцев носит в своём чреве несколько десятков развивающихся яиц. Весной или летом, собираясь разрешиться от бремени, приходит к ручью или реке, реже — к непроточной заводи либо просто к колее от колёс, наполненной водой, и, слегка погрузившись на мелком месте, освобождается от яиц. Личинки в них уже вполне сформировались, разрывают оболочки яиц и уплывают.

Около трёх месяцев живут личинки в воде, а затем, подросши вдвое и закончив превращение, выбираются на сушу. Приблизительно в четыре года станут они вполне взрослыми, смогут дать потомство.

У альпийской саламандры, обитающей в горах, название которых она носит, окраска глянцево-чёрная, а размер поменьше, чем у огненной, — до 20 см. Она рождает только двух потомков (вынашивая их от двух до трёх лет!), но зато вполне готовых для жизни на суше и сравнительно крупных (длиной 4 см). Превращение им не требуется. Они прошли его ещё до рождения, пока росли в яйцеводах матери (в каждом — по одному зародышу). Здесь происходит следующее: несколько десятков более поздних яиц слипаются в общую желточную массу — получается питательный « бульон », в нём не рождённая ещё личинка саламандры плавает, им же и кормится.

Самое крупное семейство хвостатых земноводных, к которому относится больше половины их видов, — безлёгочные сала-

ЛЕГЕНДА О САЛАМАНДРЕ

У некоторых народов саламандра считалась воплощением стихии огня, где она якобы чувствует себя как дома. Огонь будто бы не может причинить ей никакого вреда. Возможно, такое поверье возникло потому, что в первый момент, будучи брошена в огонь, огненная саламандра действительно защищается, обильно выделяя слизь. Различные наивные легенды о саламандрах хорошо обобщил древнеримский учёный Плиний Старший. Он писал, что «саламандра так холодна, что от прикосновения её, как бы от льда, гаснет огонь. Другие ядовитые животные приносят вред только отдельным людям, но саламандра может уничтожить целый народ, если только её не остерегутся. Когда она влезает на дерево, то отравляет все плоды, и кто их поест — умирает, как будто бы от сильного холода. Если даже саламандра лапой дотронется до стола, на котором месят хлеб, то хлеб будет отравлен...»

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗЕМНОВОДНОЕ

Самым крупным земноводным является исполинская саламандра, обитающая в Японии и Китае. Наибольшая из таких пойманных саламандр весила 65 кг и достигала в длину 1,8 м — настоящее чудовище величиной со взрослого человека. Исполинская саламандра живёт в холодных горных ручьях, питаясь водными беспозвоночными, рыбами и лягушками. Рекордного для амфибии возраста — 55 лет — достигла тоже исполинская саламандра, жившая в XIX в. в зоопарке Амстердама.

Жители Японии прежде охотились за этими саламандрами ради их вкусного мяса, которому к тому же приписывались целебные свойства. Сейчас исполинская саламандра, почти истреблённая, находится под строгой охраной.

Впрочем, даже исполинской саламандре далеко до размеров её вымерших сородичей, достигавших в длину 9 м. В 1726 г. доктор медицины Иоганн Шейхцер описал остатки ископаемой гигантской саламандры в книге под названием «Человек — свидетель Потопа». Он утверждал, что найденный им ископаемый отпечаток скелета принадлежит человеку, жившему до всемирного Потопа. Лишь столетие спустя его ошибку установил французский биолог Жорж Кювье, доказавший, что отпечаток оставлен древней саламандрой.

402

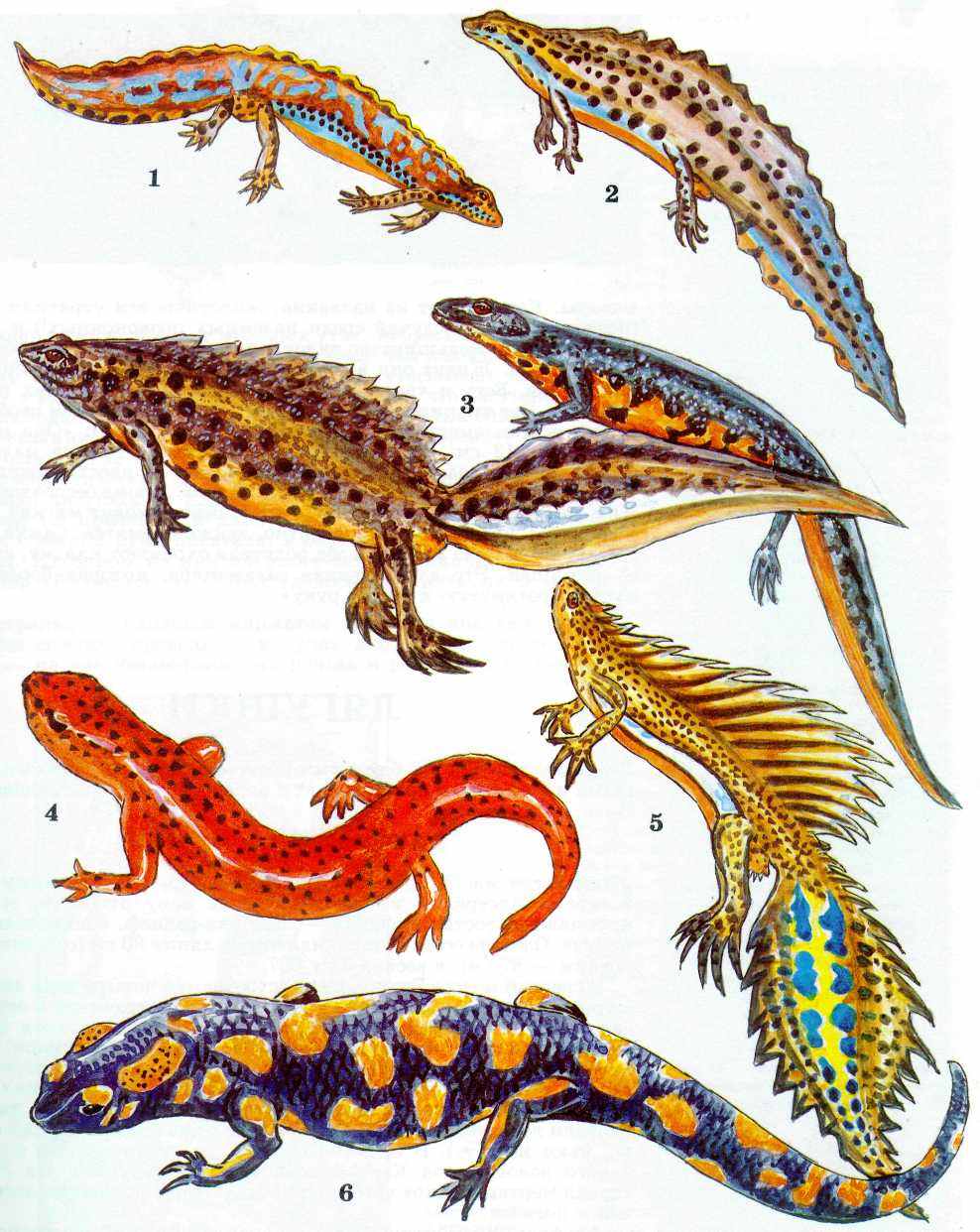

1. Альпийский тритон (самец). 2. Обыкновенный тритон (самец).

3. Гребенчатый тритон (самец и самка). 4. Ложный красный тритон.

5. Малоазиатский тритон (самец). 6. Огненная саламандра.

мандры. Как следует из названия, животные эти утратили лёгкие (исключительный случай среди наземных позвоночных!) и дышат только кожей. Большинство видов безлёгочных саламандр обитает в Новом Свете. Живут они в горных ручьях, пещерах, но некоторые и на суше. Есть и такие, которые к жизни на деревьях приспособились. Вот что пишет профессор А.Г. Банников об этом необычном образе жизни американской древесной саламандры: «Она имеет в длину 10—12 см. При помощи расширенных концов пальцев и хвоста хорошо лазает по деревьям. Опираясь на хвост, может совершать прыжки, превышающие длину её тела. Кроме беспозвоночных животных в желудках саламандр постоянно находят мягкие древесные грибы, которыми они, вероятно, также кормятся. Самка откладывает в дупла до 20 яиц, и оба родителя охраняют кладку, активно её защищая. Это единственная саламандра, которая бросается и кусает протянутую к яйцам руку».

Аксолотль.

«ВЗРОСЛАЯ ЛИЧИНКА»

Удивительным свойством обладают некоторые земноводные: размножаются, оставаясь в личиночном состоянии. Наиболее известные из таких «взрослых» (неотенических) личинок — аксолотли (на языке ацтеков это означает «играющие в воде»), личинки амбистом.

Всю жизнь аксолотли ведут водный образ жизни и не теряют наружных жабр. Но иногда, например при недостатке воды, они могут превращаться в амбистом, утрачивают жабры и выходят на сушу. Превращение аксолотля, которое учёные впервые наблюдали в 1865 г., произвело некоторую сенсацию в научном мире. Позднее стало известно, что превращение зависит от действия гормона щитовидной железы, и, подкармливая аксолотлей кусочками этих желёз, можно его ускорить. Более того, можно вызвать его у тех аксолотлей, у которых оно в природе не наблюдается.

Но есть хвостатые земноводные, «безнадёжно застрявшие» на стадии личинки. Это американские сирены (большой сирен достигает 90 см в длину), с угреподобным телом, лишённым задних ног; и протеи, европейский и американский. Протеи напоминают аксолотлей, причём у европейского протея крохотные глаза скрыты под кожей. Впрочем, глаза ему и не нужны, ибо обитает он только в подземных озёрах и речках пещер в Восточных Альпах. Местные жители зовут его «драконом-ольмом»: по древним поверьям, он выползает на поверхность земли, предвещая стихийные бедствия. Поверье не лишено оснований, т. к. только разливы подземных рек после сильных дождей могут выносить протея на поверхность, а в таких случаях всегда есть опасность наводнений. Правда, по размерам таинственный подземный житель невелик для дракона: до 30 см в длину.

ЛЯГУШКИ

Лягушки вместе с их близкими родственниками — жабами, квакшами и другими — принадлежат к отряду бесхвостых земноводных.

НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ

Семейство настоящих лягушек распространено по всему свету, кроме Австралии и Антарктиды. К нему относится и самая крупная бесхвостая амфибия — лягушка-голиаф, обитающая в Камеруне. Одна из особей этого вида имела длину 36 см (с вытянутыми ногами — 87 см), а весила 3 кг 657 г.

В средней полосе России часто встречаются четыре вида лягушек: озёрная и прудовая (зелёной окраски), а также травяная и остромордая (коричневой окраски). Самые крупные из них, хотя и вдвое уступающие лягушке-голиафу, — озёрные (до 17 см длиной). Обычная добыча всех лягушек — насекомые, но крупные озёрные лягушки, не довольствуясь этим, иногда заглатывают упавших в воду птенцов мелких видов птиц. Известны случаи, когда лягушки хватали ласточек, касавшихся в полёте воды (ласточки, как известно, пьют на лету). В 1915 г. биолог В. Волосевич нашёл на берегу одного водоёма под Киевом озёрную лягушку, изо рта которой торчал мёртвый пуховой птенец чибиса. Лягушка подавилась добычей и погибла.

Альфред Брэм рассказывает о повадках крупной североамериканской лягушки-быка: «У фермеров она производит опустошение среди

404

домашней птицы: поедает молодых утят, набрасывается на цыплят, приблизившихся к берегу, и прежде чем подоспеет на помощь яростно кудахтающая наседка, утаскивает свою добычу в воду и там пожирает. Рассказывают, что лягушки эти пожирают даже змей...» Крик лягушки-быка слышен на расстоянии нескольких километров и напоминает рёв быка (отсюда и её название).

В юмористическом рассказе Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» описаны соревнования лягушек по прыжкам в длину. Эти соревнования, быть может, с лёгкой руки писателя, и сейчас очень популярны в США. На одном из них лягушке-быку по кличке Рози Рибэртер (Калифорния, США) удалось прыгнуть на 6 м 55 см.

В странах с холодным климатом лягушки впадают в зимнюю спячку, проводя её в кучах листвы или норах, часто — на дне незамерзающих ручьёв и рек. Свою добы-

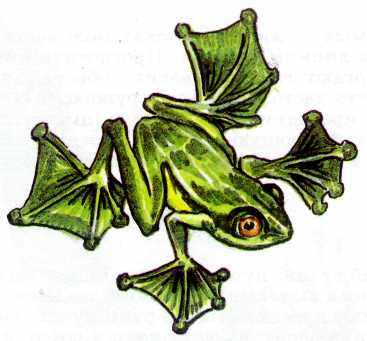

Яванская летающая лягушка.

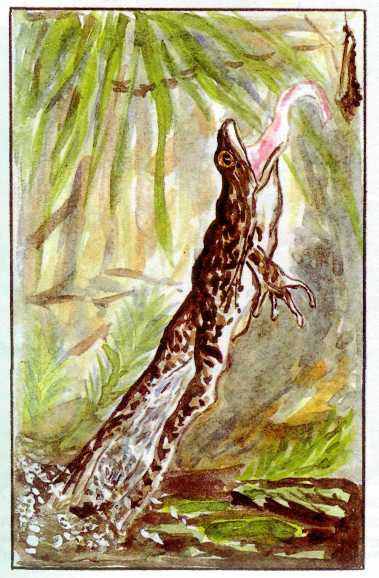

Лягушка хватает добычу с помощью языка.

О ЖАБЬЕМ ЯДЕ

В народных поверьях жабы всегда — непременный атрибут ведьм и колдунов. Вильям Шекспир так описывает в трагедии «Макбет» приготовление ведьминого зелья:

Сёстры, в круг! Бурлит вода.

Яд и нечисть — всё туда.

Жаба, что в земле сырой,

Под кладбищенской плитой

Тридцать дней копила слизь,

Первая в котле варись.

Французский медик Амбруаз Паре в XVI в. рассказывал о таком якобы имевшем место случае: «Недалеко от Тулузы два купца во время прогулки в саду нарвали листьев шалфея и положили их в вино. Выпив вино, они вскоре почувствовали головокружение и впали в обморочное состояние; появились рвота и холодный пот, пульс пропал и быстро наступила смерть. Судебное следствие установило, что в том месте сада, где произрастал шалфей, водилось множество жаб; отсюда было сделано заключение, что отравление последовало от яда жаб, попавшего на указанное растение».

Все эти легенды о необычайной ядовитости кожных выделений жаб — конечно, выдумка. Доставить человеку серьёзные неприятности жабий яд может, если только он вздумает положить это животное в рот, что, конечно, маловероятно. Но не так уж невозможно, как показывает следующий случай, произошедший в Аргентине. По совету какого-то знахаря человек положил за щёку шкурку, содранную с жабы, чтобы унять сильную зубную боль. Боль и вправду скоро прошла. Но больной, заснув, наутро скончался. Пожалуй, это единственный достоверно известный случай, когда жертвой жабьего яда стал человек.

К появлению у человека бородавок (их вызывают обычно вирусы) жабий яд никакого отношения не имеет. Бородавки жабы — это железы, вырабатывающие яд. Самые крупные из них находятся возле ушей. Из них яд с силой выбрызгивается, когда собака, кошка или другой хищник хватают жабу зубами. Академик Пётр Паллас писал, что его собака в экспедициях не упускала ни единого случая загрызть жабу, хотя каждый раз после этого у неё распухали губы. Наконец, после одной из таких «удачных» охот собака сильно отравилась и погибла.

В конце XIX в. стали известны возможности использования жабьего яда в лечебных целях. В 1888 г. к итальянскому врачу С. Стадерини обратилась женщина, которой в глаз попал жабий яд. Врач внимательно расспросил женщину и узнал, что возникшая сначала боль быстро стихла, глаз полностью потерял чувствительность, а несколько часов спустя боль возобновилась. Значит, жабий яд действует как обезболивающее средство! — сделал вывод врач. Но широкого применения в медицине жабий яд не нашёл.

405

чу — насекомых — лягушки ловят молниеносно выбрасываемым липким языком. Проглотить пищу лягушкам помогают глаза. Схватив добычу, лягушки начинают часто-часто моргать: погружаясь в рот, глазные яблоки проталкивают пищу в пищевод. Если посмотреть на обедающую лягушку, может показаться, что ест она с необыкновенным вкусом, жмурясь от удовольствия.

ЖАБЫ

Кожа у жаб сухая, пупырчатая и может быть покрыта едкими выделениями особых желёзок, поэтому после прикосновения к жабе руки лучше вымыть, чтобы эти едкие вещества не попали в рот или глаза; а вот то, что от этого появляются бородавки, — полная чепуха. Едкие выделения — единственная защита этих очень полезных и симпатичных животных.

Казалось бы, что удивительного в жабе? А между тем она «покорила» горные вершины и земные недра. Зелёную жабу находили в Гималаях на высоте 4,5 км. Серую жабу обнаруживали и в шахтах под землёй на глубине 340 м. Серую жабу в народе иногда зовут «серой коровницей»: согласно поверью, она будто бы высасывает молоко коров и коз и напускает на них злые чары.

Самец двуцветного листолаза

переносит головастиков.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЯД

В джунглях Южной Америки, в Колумбии, живёт лягушка «кокои», как зовут её местные жители, или ужасный листолаз, как называют её учёные. Это маленькое существо золотистого цвета, умещающееся в чайной ложке. Её яд в тысячи раз сильнее цианистого калия и в 35 раз сильнее яда среднеазиатской кобры. Яда одной только лягушки могло бы

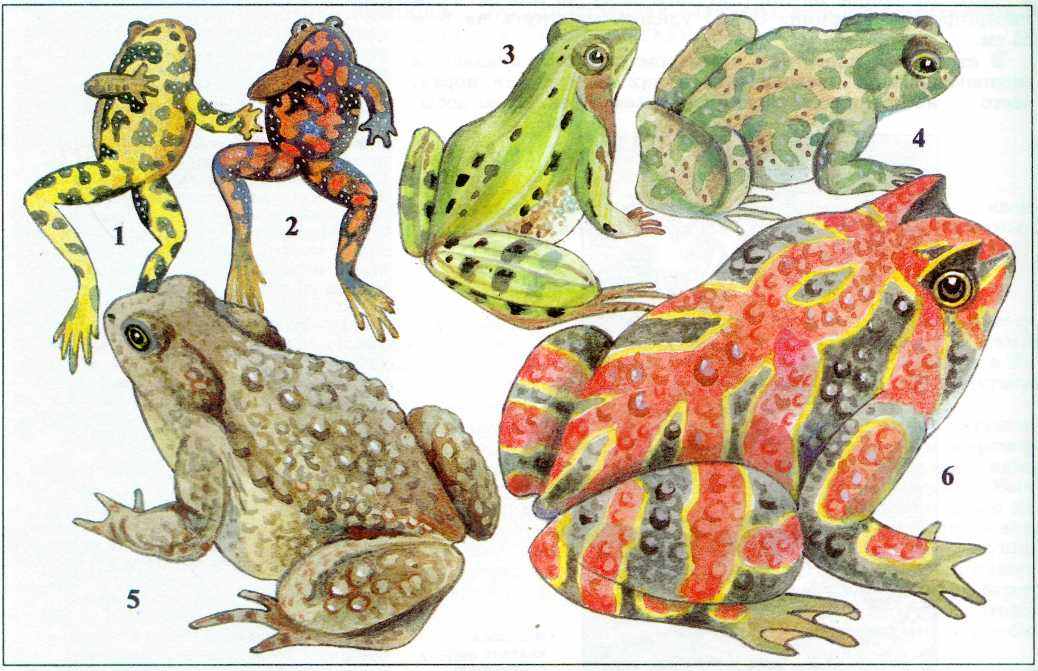

1. Желтобрюхая жерлянка. 2. Краснобрюхая жерлянка. 3. Прудовая лягушка. 4. Зелёная жаба. 5. Серая жаба. 6. Рогатка венесуэльская.

406

Самка пипы суринамской с новорождёнными лягушатами.

А натуралист Альфред Брэм пишет: «Жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась». Она очень хорошо истребляет слизней, вредящих посевам. Недаром французские крестьяне и английские садовники сотнями покупали жаб, чтобы выпустить в свои сады и на поля. В Париже в XIX в. даже существовал специальный жабий рынок.

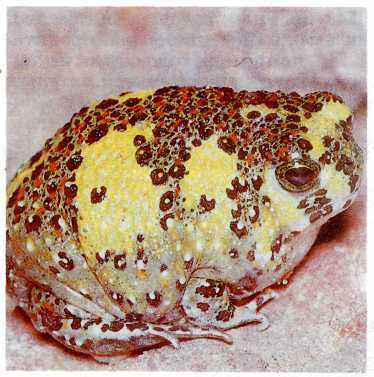

В тропиках встречаются очень крупные жабы (например, южноамериканская жаба ага величиной с обеденную тарелку и весом иногда свыше 2 кг), которые помимо насекомых могут поедать мышей, ящериц и лягушек.

Несмотря на едкую «защиту», врагов у жаб немало: например, хищные птицы, ужи, ежи. Серые крысы, живущие в Приазовье, по свидетельству биолога В. Харченко, не просто добывают жаб, но и заготавливают их впрок. Они перекусывают им позвоночник и оставляют обездвиженных амфибий на хранение в своих норах, как «живые консервы».

хватить для умерщвления 1500 человек. Это самый сильный из известных животных ядов. Через кожу этот яд не проникает, но любая царапина может привести к печальным последствиям.

Рассказывает американская исследовательница Марта Лэтам, организовавшая в 60-х гг. XX в. экспедицию в джунгли Колумбии за ядовитыми лягушками (в результате которой была раскрыта химическая структура яда):

«Малютку-лягушку трудно разглядеть в тёмной зелени. Как же находят её индейцы? Мы остались на тропе и стали наблюдать за Кимико (местным индейцем племени чоко, охотником). Он присел в болоте, поднёс руку к лицу и, быстро-быстро постукивая по щеке, начал свистеть, издавая звуки, напоминающие голос лягушки: «Чи-чи-чи-чи-чи». С минуту он посидел молча, потом над болотом снова послышался его призыв.

«Чи-чи-чи-чи-чи», — откликнулась лягушка. Но откуда исходил ответ? Моё ухо не могло уловить даже направления звука. Между тем Кимико не зевал. Он подпрыгнул с ретивостью, не уступающей лягушачьей, и приземлился на четвереньки. В воздухе молнией мелькнула его рука... Затем охотник сорвал лист и свернул его в кулёк. Он положил туда пойманную лягушку, закупорив один конец комком грязи и завязав травинкой другой.

Когда-то индейцы охотились на кокои перед тем, как выйти на тропу войны. Теперь они используют отравленные стрелы лишь для охоты на зверя. Лягушку насаживают на острую палочку и держат над пламенем костра. Кожа лягушки начинает выделять яд, и охотник обмакивает в него наконечник стрелы, на котором имеются спиральные насечки. В эти насечки и проникает яд. Одной лягушки хватает, чтобы отравить 50 стрел для духовой трубки. Высушенный яд остаётся смертельным в течение 15 лет». Такими стрелами охотники убивают птиц, обезьян, оленей и даже ягуаров.

Случайно оцарапав себе палец ножницами, испачканными в яде лягушки, сама Марта Лэтам едва не умерла. Её спасло только то, что она успела высосать большую часть яда из ранки.

407

Сумчатая квакша в момент выхода лягушат из сумки.

Самец

жабы-повитухи с икрой.

ЗАПАХ РОДНОГО ПРУДА

Известно, что лягушка всегда стремится вернуться на нерест в свой родной водоём, где она была когда-то рождена. Учёные установили, что находит она его по запаху. На всю жизнь она сохраняет в памяти единственный и неповторимый аромат родного пруда. При проведении опытов травяные лягушки в лабиринте почти всегда сворачивали в том направлении, где стояли чашечки с водой из их родного водоёма.

Остромордые лягушки.

ДРУГИЕ БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

В странах с тёплым климатом (в том числе на юге Украины и на Кавказе) живут древесные лягушки — квакши, или древесницы. Для квакши нетрудно, например, прогуляться вниз головой по отвесной стеклянной стенке. Её удерживают особые присоски на кончиках пальцев. Кроме того, карабкаясь по тонким веткам, квакша цепко обхватывает их, как обезьянка. Живут квакши довольно долго — у одного любителя обыкновенная квакша прожила 22 года.

Некоторые древесные лягушки могут пролетать, планируя, несколько десятков метров благодаря перепонкам на задних и передних лапах. Площадь перепонок летающей лягушки с острова Борнео достигает 19 кв. см.

Любопытный способ защиты избрали для себя жерлянки, обитающие почти по всей Европе и кое-где в Азии. Верхняя сторона тела у них землисто-чёрного цвета, а нижняя усеяна яркими красными или жёлтыми пятнами. В случае опасности жерлянка переворачивается брюхом кверху. Многие хищники пугаются внезапной перемены окраски и не трогают эту странную лягушку.

К числу интересных особенностей обитающей в Европе обыкновенной чесночницы (названной так за издаваемый ею запах чеснока) относится её умение закапываться в землю. Норы она роет задними лапами, снабжёнными специальными мозолями в виде лопатки.

РАЗМНОЖЕНИЕ БЕСХВОСТЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ

Весной для размножения лягушки обычно собираются в водоёмы, где вымётывают икру. Самцы часто надевают в это время яркий «брачный наряд». К примеру, самцы остромордой лягушки меняют заурядную коричневую окраску на экзотическую голубую. Но всего удиви-

408

тельней становится облик самцов волосатой лягушки, живущей в горных ручьях Центральной Африки. Их бока и лапы в это время покрываются мягкими толстыми «волосами». Это выросты кожи, облегчающие лягушке кожное дыхание.

Порой самцы вступают в драки друг с другом, пиная соперника задними ногами. Но чаще дело ограничивается «конкурсом певцов». Самки придирчиво оценивают вокальные данные претендентов. Получить представление о них несложно: чем громче кваканье, тем здоровее и сильнее «певец». У серых жаб, по наблюдениям учёных, если самке пришлись не по вкусу песни «жениха», она направляется в ту часть водоёма, где много конкурентов. Там большие по размеру самцы помогут ей избавиться от неудачливого ухажёра.

У некоторых квакш потерпевший поражение в схватке самец не изгоняется с территории победителя, может остаться там жить. Но на него налагается строгий «обет молчания»: выводить рулады ему запрещается.

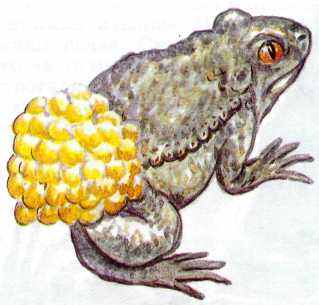

Если отложить икру прямо в водоём невозможно или опасно, амфибии идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти своё потомство. Самец жабы-повитухи, например, носит икру с собой, намотав её на бёдра. Спрятавшись в сырую нору на несколько недель, он терпеливо ждёт, пока из икринок не разовьются головастики. Тогда он отправляется к воде и выпускает их туда. Если попробовать отобрать у него в это время его ношу, он будет отчаянно защищаться.

Южноамериканская суринамская пипа знаменита тем, что вынашивает головастиков в ячейках на спине. Из ячеек выходят уже вполне сформировавшиеся лягушата.

Тропический двуцветный листолаз откладывает свою икру в пазухи листьев бромелий, где скапливается дождевая вода. Сюда откладывается несколько икринок. Проходит несколько дней, и самец, будто сверившись с какими-то часами, возвращается на место кладки. Дело в том, что в каждом таком «водоёме» хватает места, чтобы мог вырасти только один головастик. Значит, надо расселить остальных по свободным «квартирам». Головастики прикрепляются к спине родителя. Разыскав для каждого из них новую заполненную влагой пазуху листа, самец осторожно опускает туда заднюю ногу: не куснёт ли его уже поселившийся там чужой головастик? Быть может, место уже занято? Когда свободное жилище найдено, головастики в порядке строгой очереди, по одному, спадают туда со спины отца.

Сумчатые квакши, наподобие кенгуру, выращивают потомство в специальных сумках. А самец ринодермы Дарвина, обитающей в Чили, прославился тем, что заглатывает икринки и вынашивает их в голосовом мешке.

Жаба Беннета.

Обыкновенная квакша в прыжке.

Обыкновенная квакша.

409

Как правило, головастики бесхвостых амфибий меньше своих родителей. Но, например, головастик южноамериканской удивительной лягушки перед превращением во взрослую лягушку начинает не расти, а... уменьшаться. Этот гигантский (25 см) головастик по мере развития мельчает, как будто сдувается, пока не превращается в маленькую (5 см) взрослую лягушку.

Волосатая лягушка.

Развитие головастика.

ОСТОРОЖНО, ЛЯГУШКИ!

Только в России под колёсами автомобилей на шоссе ежегодно гибнет около 10 млн. лягушек и жаб. В некоторых странах (например, в Германии) защитники природы уже стали устанавливать вдоль автострад специальные низкие барьеры из проволоки, которые направляют земноводных к определённым местам перехода через автостраду. В таких местах установлен специальный знак «Осторожно, лягушки!». Такие меры несколько уменьшают число задавленных амфибий.

ЛЯГУШКИ И ЧЕЛОВЕК

Герой гоголевских «Мёртвых душ» помещик Собакевич, как известно, категорически заявлял: «Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму её в рот». Однако во многих странах блюда из лягушачьего мяса стали неотъемлемой частью национальной кухни. Кстати говоря, второе название прудовой лягушки — «съедобная».

Гроссмейстер Александр Котов рассказывал о таком случае во время поездки группы советских шахматистов в Аргентину: «Официант наполнял тарелки каким-то особым, не виданным нами до сих пор ни в одной стране кушаньем. Маленькие кусочки белого сладкого мяса, находившиеся внутри тонкого слоя обжаренного теста, приятно похрустывали на зубах. Кушание всем нам понравилось, и мы несколько раз просили приготовить его к завтрашнему обеду». Однако, когда через несколько дней шахматисты спросили, что именно им подают на обед, и узнали, что это лягушачьи лапки, то заказы почему-то прекратились.

Кое-где (например, во Франции) уже созданы специальные фермы по разведению лягушек для пищевой промышленности.

Но особенно велики заслуги лягушек перед биологами и врачами. За последнее столетие миллионы лягушек стали безропотными «мучениками науки» в опытах по медицине и физиологии. В некоторых странах в честь лягушки уже поставлены памятники.

410

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

К классу пресмыкающихся, или рептилий, относятся первые настоящие наземные животные, способные жить далеко от воды. Кислородом пресмыкающихся полностью обеспечивают лёгкие, необходимости в жабрах или влажной коже для дыхания уже нет.

Поэтому самый заметный признак, по которому их легко отличить от земноводных, — то, что кожа пресмыкающихся не голая, а покрыта чешуёй или роговыми щитками. Благодаря ороговению кожи рептилии могут жить даже в пустынях и в солёной морской воде, что недоступно для земноводных.

Размножение рептилий тоже «оторвалось» от водной среды. Им уже не нужно возвращаться в воду, чтобы отложить яйца, как это делают амфибии. От высыхания их яйца защищены кожистой оболочкой (у змей, ящериц) или известковой скорлупой (у черепах, крокодилов). Даже рептилии, вновь освоившие водную среду (например, морские черепахи), неизменно возвращаются на берег, чтобы отложить яйца.

Рептилии, как и амфибии, холоднокровные животные. Это значит, что температура их тела зависит от окружающей среды. Поэтому они любят греться на солнце и распространены в основном лишь в тёплых странах.

Самый многочисленный отряд пресмыкающихся — чешуйчатые — включает 5700 видов (ящерицы, змеи, хамелеоны и амфисбены). Гораздо меньше отряд черепах (около 200 видов). Ещё малочисленней отряд крокодилов (около 20 видов), а к отряду клювоголовых принадлежит единственный вид — гаттерия, обитающая в Новой Зеландии.

ДИНОЗАВРЫ

В 1843 г. в песчаных плитах геологических отложений Коннектикута (штат на востоке США) палеонтологи обнаружили следы каких-то чудовищных птиц. В сравнении с этими метровыми лапищами, оставившими свои отпечатки в каменной летописи Земли, нога слона казалась миниатюрной. Какого же роста «птички» расхаживали по берегу доисторического моря?

Это были не птицы. В мезозойской эре истории Земли, с юрского периода (приблизительно 200 млн. лет назад) до конца мелового периода (около 70 млн. лет назад), на нашей планете жили гигантские ящеры. Иные из них, как кенгуру, бегали на задних лапах. Следы их походили на птичьи.

Это было удивительное время! Никогда прежде Земля не видела таких чудовищ и едва ли увидит вновь. И суша, и море, и воздух были отданы им во владение.

Бескрайние хвойные и папоротниковые леса были заселены всевозможными ящерами. Они летали между деревьями на кожистых, словно пергаментных, крыльях. По полянам шныряли юркие и проворные динозавры величиной с курицу, а в болоте медленно, переваливаясь с боку на бок, копошилось огромное, как дом, животное.

Неуклюжее, точно колода, туловище весом в десятки тонн поддерживали массивные колонны-ноги. Каждая нога вдвое выше человека! Шея, длинная и гибкая, словно змея, увенчанная малюсенькой головой, была в постоянном движении: голова занималась своим едва ли не единственным делом — едой. Чтобы прокормить

такую махину, зубам и желудку, наверное, приходилось работать день и ночь! Точно гигантский удав, за чудовищем тянулся длинный хвост, один удар которого мог бы уложить на месте слона.

Этого ящера учёные назвали брахиозавром. Он — чемпион по росту среди всех известных науке гигантов: вдвое выше жирафа. А вытянув шею, он мог бы заглянуть в окно четвёртого этажа. 12 м — такова его чудовищная высота!

В геолого-палеонтологическом музее Берлинского университета хранится полный скелет брахиозавра, кости которого немецкие учёные раскопали на горе Тендагуру в Африке. Вот его размеры: длина — 22,65 м, общая высота — 11,87 м, высота в холке — 8,53 м, длина шеи — 8,78 м. А весил он, по-видимому, около 50 т. Говорят ещё, что это был не очень крупный экземпляр!

Более 100 млн. лет назад жили в древних реках, озёрах и болотах брахиозавры. Они не плавали, а медленно передвигались по дну. Обладая колоссальным ростом, брахиозавр смело переходил вброд любую реку. К тому же ноздри у этого странного ящера помещались не на конце морды, а высоко на темени. Чтобы глотнуть свежего воздуха, ему не надо было поднимать голову над водой. На поверхности, словно перископ, появлялся лишь теменной бугор ящера, клапаны ноздрей открывались, и воздух со свистом засасывался в чудовищные лёгкие. Некоторые учёные считают, что брахиозавры и не могли передвигаться по суше: они были бы здесь раздавлены собственной тяжестью.

411

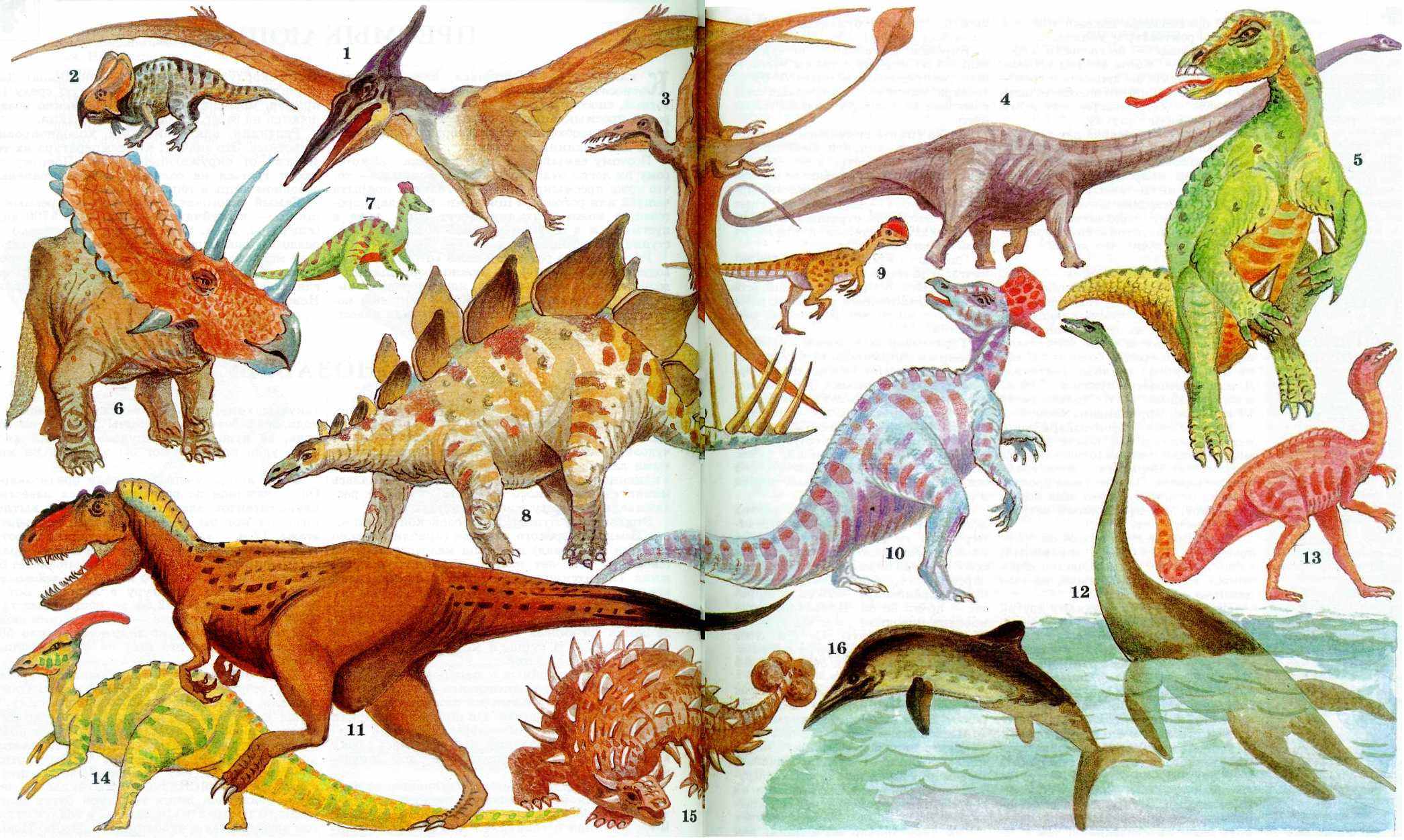

1. Птеранодон. 2. Протоцератопс. 3. Рамфоринх. 4. Маменшизавр. 5. Игуанодон. 6. Цератопс. 7. Корифозавр. 8. Стегозавр. 9. Дилофозавр. 10. Ламбеозавр. 11. Тиранозавр. 12. Плезиозавр. 13. Летозавр. 14. Паразауролоф. 15. Анкилозавр. 16. Ихтиозавр.