Чтения памяти профессора евгения петровича сычевского

| Вид материала | Доклад |

- Алхимия памяти, 916.95kb.

- Принять участие в работе Чтений приглашаются студенты, аспиранты и молодые юристы Украины, 196.56kb.

- Волчек Оксана Анатольевна гуо «Гимназия №75 г. Минска» Тема: «И. С. Тургенев. Роман, 95.16kb.

- Проект администрация вараксинского сельского поселения сычёвского района смоленской, 139.93kb.

- Людмила Алексеевна Смирнова. Пленарное заседание, 96.41kb.

- Iii чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского (1925 – 1995), 185.65kb.

- Лабораторная работа №1 организация памяти в компьютерах типа ibm pc общие сведения, 186.83kb.

- Третья Международная теоретико-практическая конференция «социальная жизнь в свете философской, 44.5kb.

- Повторить орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 9.55kb.

- 18-19 марта 2009 года в отделе древнерусского искусства Ярославского Художественного, 43.39kb.

Министерство образования РФ

Благовещенский государственный педагогический университет

Кафедра всемирной истории

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА СЫЧЕВСКОГО

Сборник докладов

Благовещенск 2000

УДК 3 ББК 60я434

Ч-77

Печатается по решению редакционно-издательского совета Благовещенского государственного педагогического университета

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА СЫЧЕВСКОГО: Сборник докладов /Благовещенский государственный педагогический университет; Отв. ред. Н. А. Шахова. - Благовещенск, 2000. - 209 с.

В сборник включены материалы Чтений памяти профессора кафедры всемирной истории БГПУ Евгения Петровича Сычевского, которые состоялись 7 февраля 2000 года. Программа Чтений была чрезвычайно насыщенной в связи с тем, что Евгений Петрович разрабатывал весьма широкий спектр проблем - его интересовали вопросы всемирной и отечественной истории, философии, социологии, этнологии, логики, краеведения и ряда других наук.

Отв. секретарь Е. Д. Кузнецова

© Благовещенский государственный педагоги ческий университет, 2000.

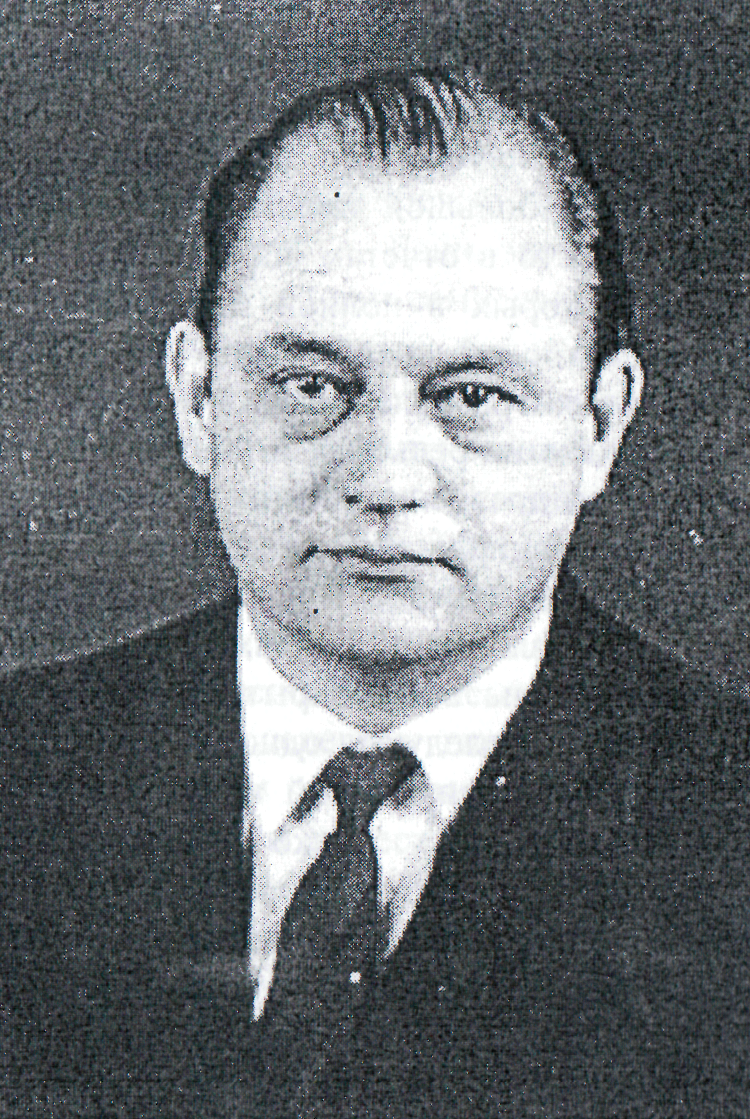

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ СЫЧЕВСКИЙ

(

2.02 1929-7.02. 1999)

2.02 1929-7.02. 1999)ИСТОРИЧЕСКИЕ НА УКИ

Н. А. Шахова,

БГПУ ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ ГОРОД: ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА КУШАНСКОГО ПЕРИОДА

Археологических данных по этой проблеме для Северной и Северо-Западной Индии рассматриваемого времени, к сожалению, пока недостаточно, кроме того, они, как правило, были получены в результате вскрытия небольшой площади памятника, чаще всего, траншеей, поэтому часто в отчетах описываются лишь фрагменты стен, конструкция которых в полной мере не выявлена, участки помещений, план которых не ясен, так как большая их часть находится за пределами раскопа. Тем не менее, сопоставляя эти данные с изображением на рельефах и учитывая сведения, которые можно почерпнуть из древнеиндийских текстов, удается составить некоторое представление о гражданской архитектуре рассматриваемого периода.

Несмотря на различия в деталях планировки, размерах и материалах, практически все вскрытые в Северо-Западной и Северной Индии дома следуют одному принципу - в центре размещается двор, обычно имеющий прямоугольную форму, а по одной, двум, трем или - редко - четырем сторонам его располагаются комнаты различных размеров, связанные друг с другом непосредственно, либо с помощью системы коридоров, а также изолированные помещения, имеющие выход только в центральный двор (в Большом комплексе Капилавасту сочетаются все три вида комнат1). Функции отдельных помещений, как правило, не фиксируются, за исключением помещений, связанных с хранением или использованием воды, - так, X. Хертль осторожно предполагает, что комнаты, расчищенные в юго-западных углах всех домов Сонкха (Матхура), использовались для хранения воды или в качестве ванных2, составители же "Энциклопедии Индийской археологии" считают, что эти комнаты, в каждой из которых на полу находятся по два водных резервуара, являли собой совмещенные ванную и туалет3. В Варанаси ванные комнаты не являлись существенной частью каждого дома, их наличие отмечено лишь в нескольких случаях, вероятно, в домах представителей высших слоев. Рядовые граждане использовали для омовения или кирпичные платформы вокруг колодцев, или же реки4.

На различных городских поселениях полностью вскрыто несколько жилых комплексов, позволяющих составить более определенное представление о планировке дома зажиточного горожанина. Одним из наиболее интересных сооружений является дом Нарадакхи, буддийского ачария, раскопанный на Шайхан Дхери (Пушкалавати). Дом был сооружен, вероятно, при Виме Кадфизе и прошел через всю кушанскую эпоху, хотя претерпел более чем один разрушительный пожар и был преобразован в храмовый комплекс (по мнению А. Дани, это событие относится ко времени правления Канишки5, в чем сомневается Ф. Тиссо6, и с чем не согласен К. Прасад, относящий его к более позднему времени . В период функционирования дома в качестве жилого комплекса, он имел центральный дворик, фланкированный с трех сторон комнатами, а с четвертой - глухой стеной смежного дома. В середине двора располагался бассейн для омовений, соединенный каменным дренажом с улицей, отверстие дренажа закрывалось большими камнями. Главный вход вел в дом с улицы. В качестве строительных материалов использовались камень (зафиксированы узорчатые кладки из сланца), дерево и глина (для обмазок)8.

На территории Бхиты был раскопан "Дом Нагадевы", построенный в I веке до н. э. и существовавший, по меньшей мере, до времени Хувишки. Здание было сооружено из обожженных кирпичей размером 34,6 х 30 х 7 см и состояло из двух частей. Первая часть, интерпретируемая Дж. Маршаллом как лавка, выходила на "Высокую улицу", со стороны которой в ее центральное прямоугольное помещение вела ступенчатая лестница, по бокам ограниченная платформой, по сторонам центрального помещения находились две меньшие комнаты, расположенные в один ряд с первым. Из первой части можно было попасть во двор, к задней стороне которого примыкала жилая часть размером 11,3 х 10,4 метра, состоявшая из внутреннего двора, окруженного по периметру двенадцатью комнатами. Возможно, что дом имел более одного этажа, на что указывает толщина стен9.

Очень интересным сооружением, обнаруженным в юго-западном углу Каушамби, является дворцовый комплекс. Он занимает площадь около 315 х 150 метров, защищен массивными каменными стенами с башнями (толщина северной стены составляет 6 метров) и построен на платформе из глины и сырцового кирпича высотой в 2,5 метра. Начало сооружения дворца индийские археологи относят к VIII веку до н. э., прекращение его функционирования - к концу III века н. э., причем на последней фазе своего существования, приходящейся на кушанскую эпоху, дворец претерпел некоторые изменения - после пожара, ознаменовавшего конец предшествовавшей фазы, были перестроены стены комплекса, с этого времени они состояли из каменной облицовки и кирпичной основы. Были усилены угловые башни, напротив центральной башни, внутри комплекса, был выстроен холл с несколькими комнатами, создана сеть подземных комнат10. Архитектура в этот период, по мнению исследователя комплекса Г. Р. Шармы, носила гибридный характер - в равной мере использовались кирпич и камень, применялась необычная для этого региона толстая штукатурка, появились новые архитектурные черты - истинная арка и конструкция купола-сиякхары, которая в более позднее время стала использоваться для религиозных зданий". Дворец состоял из трех блоков - восточного, западного и центрального, соединенных системой сводчатых коридоров12. Г. А. Пугаченкова отмечает, что подобный планировочный принцип может указывать на использование бактрийской типологии13, однако значительная древность дворцового комплекса не позволяет принять эту гипотезу.

Кушанский период характеризуется широким введением кирпича в качестве строительного материала - преимущественно использовался обожженный кирпич разных размеров (например, на Ахиччхатре отмечен кирпич форматом 46 х 23 х 5 см, на Пурана Квила - 37 х 22 х 5 см, 38 х 23 х 5 см и 37 х 27 х 5 см, на Сонкхе - 42 х 26 х 6 см14). Б. Б. Лал отмечает, что большинство кирпичных сооружений Хастинапуры относится к IV периоду, включающему кушанские слои, и для этого периода зафиксированы две группы кирпичей : группа А, кирпич, относящийся к которой, использовался в основном для сооружения стен домов и имел на верхней постели округлое клеймо, прочерченное движением четырех пальцев до обжига. Кирпичи этой группы можно подразделить на три формата - нормальный, типичный для периода, составляет 36,83 х 21,35 х 6,35 см; минимальный - 33 х 21,59 х 5,08 см и максимальный - 39,37 х 22,86 х 6,98 см. Кирпичи второй группы, группы В, имели больший размер, использовались для вымостки полов и платформ и также обнаружены трех форматов -нормального (28,57 х 22,94 х 10,16 см), минимального (25,4 х 24,13 х 10,16) и максимального (46x28,57x11,43 см)15. При раскопках Паталипутры обнаружены легкие стенки (вероятно, внутренние) из тонкого кирпича размером 43 х 29 х 0,5 см16.

Для сооружения стен широко использовался и камень, особенно известняк и кунжур. Кладки стен в Сиркапе, Удергаме, Шайхан Дхери демонстрируют два варианта : 1. Более ранний тип кладки, использовавшийся, тем не менее, до позднекушанского времени - из разнородных булыжников или рваного камня, галек и щебня на глиняном растворе, с соблюдением горизонтальных рядов. Со временем в такую кладку стали включать крупные глыбы. 2. С сако - парфянского времени стала применяться "штучная" или, по определению Дж. Маршалла, "узорчатая" кладка, в которой из крупных, отесанных по внешней поверхности блоков сооружалась основа, промежутки в которой закладывались мелким плитняком, что создавало выразительную фактуру стены.

Для кровель, перекрытий и свай широко применялось дерево -наиболее распространенным был тис, крупные размеры которого (диаметр 70 - 87 см), прямой и прочный ствол позволяли использовать его для конструкции больших сооружений, а эластичная неколющаяся структура - для художественной резьбы. Для каркасов, легких павильонов и т. п. использовали бамбук; для отделки применяли ценные породы дерева - красное, черное, сандаловое17.

Стены обычно покрывались глиняной или известковой штукатуркой18. Известна была и штукатурка с блестящей поверхностью, необыкновенно прочная, которая поразила китайского путешественника V века Фа Сяня. Состав ее полностью не установлен, в качестве компонентов применяли порошок из тертых ракушек и клеевой раствор из животных и растительных веществ (каучуконосов и рогов и копыт), процесс приготовления этой штукатурки занимал 2-4 месяца19. Для покрытия полов использовались различные материалы - сырцовые кирпичи и глиняная обмазка20, обожженные кирпичи -целые или фрагментированные ', причем, как уже отмечалось, для вымостки полов могли специально изготавливать кирпичи большего размера это зафиксировано на Хастинапуре и Пурана Квила22 Применяли и некую разновидность цемента23. Хотя в письменных источниках довольно часто упоминается окрашивание стен и пола в белый, черный или красный цвета, археологические данные в этом отношении очень скудны - следы побелки зафиксированы на стенах дворца в Каушамби, известковое покрытие пола - в домах Матхуры24.

Относительно перекрытий зданий и кровельного материала археологические данные малоинформативны. К. Прасад считает, что форма крыши зависела от локальной традиции - так, в долине Ганга-Ямуны и на соседних территориях крыши были покатыми и часто покрывались черепицей, тогда как в Гандхаре большее распространение получили плоские крыши с толстой глиняной обмазкой25, это различие может объясняться природно-климатической ситуацией - в условиях сильных тропических ливней Гангской долины крыша должна обеспечивать быстрое стекание воды, тогда как плоская крыша может не выдержать напора дождевой массы, кроме того, ее глиняное покрытие будет смыто.

Свидетельств об использовании архитравных перекрытий мало, и они лишь косвенные - так, при раскопках одного из сооружений III (кушанского) периода Кумрахара были обнаружены восемь прямоугольных баз колонн, размером около 145 х 105 см, расположенных на расстоянии от 105 до 120 см друг от друга. В центре каждой базы, на ее верхней постели, имелось узкое отверстие, размером от 46 х 2,5 см до 58 х 38 см, заполненное землей и кирпичной крошкой. По мнению А. С. Алтекара и В. Мисры, эти базы поддерживали деревянные колонны зала или веранды26. Две большие базы колонн (диаметром около 36 см и высотой в 1,8 метра) были извлечены из траншеи ЕО (1) на Шайхан Дхери27.

Сводчатые перекрытия открыты на Каушамби, где они венчают коридоры, соединяющие блоки дворца28. В Индии была выработана конструкция перекрытий из гнутых досок, закрепленных у основания на стене и защемленных вверху у конька, где они образовывали заостренный "киль". Ряды таких параллельных дощатых арок обшивались поверху досками и покрывались циновками29. Черепицы в большом количестве обнаружены при раскопках Варанаси, в кушанскую эпоху концы верхнего ряда черепиц украшались терракотовыми завершениями, множество черепиц, открытых при исследовании шести жилых комплексов Каушамби, имеют отверстия и желобки для фиксации на деревянных или бамбуковых рамах, в домах Кумрахара использовались прямоугольные черепицы размером около 25 х 14

см30, имеются сведения о черепичных крышах гражданских сооружений Матхуры и Паталипутры.

Купольная конструкция пока засвидетельствована лишь на одном из гражданских сооружений кушанского периода на территории Индии - в уже упомянутом дворце Каушамби. По мнению Г. Р. Шармы, эта, до рассматриваемого времени неизвестная в Гангской области конструкция возникла под влиянием новых идей, принесенных кушанами31.

О конструкции дверей имеется еще меньше информации, чем о форме и покрытии крыш. Известно, что ширина главных дверей в жилых комплексах Каушамби составляла 1,14 - 1,44 метра, второстепенных - 0,76 метра, двери, ведущие в комнаты, вероятно, были одностворчатыми32. В гандхарских домах пороги изготавливались из одного либо двух камней и были иногда очень высокими, дверной проем оформлялся в виде удлиненного трилистника или представлял собой простой прямоугольник, увенчанный каменной или деревянной балкой33. При раскопках Шайхан Дхери были обнаружены два круглых дверных столба34 . На этом скудном фоне весьма интересны материалы раскопок Капилавасту. Большой комплекс, исследованный в этом городе, имел впечатляющее предвратное сооружение на восточной стороне, состоящее из двух бастионоподобных платформ, пристроенных к внешним стенам комплекса, имеющих размеры 5,3 х 3,45 метра и фланкирующих вход шириной 2,35 метра. Внутренние двери Большого комплекса в кушанскую фазу имели ширину в 1,25 -2 метра. Малый комплекс, расположенный к северо-востоку от Большого, на расстоянии около четырех метров от него, имел аналогичное сооружение на восточной стороне. Ширина проема ворот здесь составляла 3,15 метра при размерах фланкирующих его платформ в 4,15 х 2,8 метра. Существовал также дополнительный вход шириной всего в 1,2 метра в северной стене, который остался единственным после того, как на последней стадии функционирования комплекса, соответствующей позднекушанской эпохе, главный вход был заложен стеной толщиной 0,68 метра. Главный вход в "Неопределенное массивное сооружение", возможно, являвшееся школой, был также расположен с восточной стороны здания и оформлен лестницей (сооружение находилось к юго-востоку от входа в Большой комплекс)35.

Традиционно большое внимание в Индии уделялось системе канализации и очистки. При раскопках кушанских городов весьма часты находки дренажных канавок, выводящих воду из ванной комнаты или кухни - например, такой дренаж, имевший ширину в 15,24 см и открывавшийся в сточную яму, обнаружен на Шайхан Дхери, на Паталипутре подобное сооружение впечатляет своей длиной - около 10,2 метра - и глубиной - 2,4 метра, выложено большими и толстыми кирпичами и имеет покрытие36, но следует отметить, что длительное функционирование таких устройств могло привести к серьезным разрушениям стены, через которую они проходили - такой результат обнаружен в Малом комплексе Капилавасту37 . В Варанаси в кушанскую эпоху использовали несколько видов санитарных устройств - простые круглые поглотительные ямы, которые могли выкладываться фрагментами керамики или терракотовыми кольцами; вкопанные в землю сосуды с перфорированным окончанием, керамические дренажные трубы и т. п., но наиболее популярным в этот период становится линейный дренаж из обожженного кирпича - открытый или имеющий перекрытие. Кроме домашних сооружений, в рассматриваемую эпоху существовал и общественный дренаж. Так, например, дренажная канава N 2 в Варанаси шла параллельно домам, имея длину 18,27 метра. В основании она была выложена кирпичом на ширину 1,13 метра, а на этой вымостке располагались две параллельные стенки, толщиной в 44 сантиметра каждая, формировавшие канал шириной в 25 см38. В Каушамби кушанский период также привел к преимущественному использованию кирпичного линейного дренажа, здесь же раскопано три септических танка, которые функционировали долгое время, периодически очищаясь39.

О этажности домов можно высказать лишь предположения. На то, что многие дома могли иметь более одного этажа, указывает ряд фактов - массивность стен и фундаментов некоторых зданий (например, толщина внутренних стен Большого комплекса Капилавасту составляла 1,7 метра, а внешних - более 2 метров)40; следы лестниц внутри жилых зданий (остатки ступеней отмечены на западной стене Большой комнаты центрального здания Чанака-дхери и в одной из комнат, раскопанных в Пурана Квила); массивность баз колонн, поддерживавших перекрытия, среди которых особенно впечатляют шесть круглых баз, расположенных в два ряда на полу Большой комнаты центрального здания Чанака-дхери, диаметр которых достигал четырех метров41.

Количество комнат было различным - в доме С Сонкха вокруг центрального двора было сгруппировано пятнадцать комнат, в "Доме купца" в Бхите - двенадцать, в Большом комплексе Капилавасту -двадцать пять комнат размером 2,85 х 2,6 метра, в Варанаси дома обычно небольшие - до пяти комнат42.

Дома, как правило, имели доступ к улице непосредственно или через переулок. На многих городских поселениях кушанской эпохи зафиксированы следы регулярной планировки, непревзойденным образцом которой остается Сиркап43. Аэрофотосъемка Шайхан Дхери показала также чрезвычайно четкую планировку - город был разбит на кварталы сеткой параллельных улиц (не менее пяти), расстояние между которыми составляло около 36 метров, а в одном случае этот интервал был несколько больше - около 45 метров, так как на этом участке располагалось центральное святилище. Ширина главной улицы, установленная раскопками А. Дани, составляет около 10 метров, а одной из второстепенных, так называемой "Восточной улицы" - 4,5 метра. Строго перпендикулярно этим улицам шли другие магистрали44.

Внутри кварталов дома могли объединяться в блоки - так, в Шайхан Дхери на вскрытом участке расположено четыре смежных здания, которые как бы продолжали друг друга линиями внешних стен, четыре жилых комплекса, раскопанных в Варанаси, были отделены узкими полосами (шириной 25- 50 см ), которые не могли использоваться как переулки. Внутри этого блока, между домами 21 и 23, существовало открытое пространство, которое могло быть использовано в общественных целях, например, как место собраний45.

Культовые сооружения в кушанских городах Северной Индии чаще находятся за пределами стен, что является традиционной чертой региональной архитектуры и подчеркивается в литературных источниках. Большое количество храмов и монастырей (не только буддийских) расположено в округе Матхуры, среди них знаменитая Матдевакула, династийное святилище Кушан, а также ряд религиозных поселений, например, Чаубара, которую отождествляют с местом, о котором Сюань Цзан сообщал, что в нем находятся 1250 буддийских учителей закона46, очень много буддийских памятников располагалось вне стен Таксилы, Канишкой были построены ступа и вихара за воротами Пурушапуры, архитектурой этих сооружений восхищались Фа Сянь и Сюань Цзан47

В отличие от материалов с культовых сооружений, информативность археологических источников по вопросам гражданской архитектуры Индии кушанского периода крайне слаба. В целом может быть составлено лишь отрывочное и весьма неполное представление о гражданской архитектуре Индии кушанского времени, основанное на сочетании анализа археологического материала, рельефов и письменных источников. Возникает даже парадоксальная ситуация - письменные источники более, чем археологические, информативны по проблеме (но остается вопрос о их достоверности).

На основании комплексного анализа источников представляется весьма вероятным, что вхождение рассматриваемых территорий в состав Кушанской державы существенно не повлияло на планировку и конструкцию домов как рядовых горожан, так и знати, хотя следует отметить широкое использование новых строительных материалов (например, сооружения из обожженного и сырцового кирпича отмечены в Пушкалавати только в кушанский период); появление гибридной каменно-кирпичной архитектуры, истинной арки и купольной конструкции крыши; в кушанскую эпоху получила большое развитие и конструкция линейного дренажа из обожженного кирпича или терракотовых фрагментов. Однако сделать более определенные выводы на базе существующего фактического материала практически невозможно.

______________________________

1 Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P. 65.

2 Hartell H. Some resalts of the excavations at Sonkh. A Preliminary report // German Scholars on India. Contributions to Indian Studies. Vol. II. Bombay, 1976. P. 76.

3 An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. II. Gazette. New Delhi, 1989. P. 417.

4 Singh B. P. Life in Ancient Varanasi: An account based on archeol. evidence. Delhi, 1985. P 53.

5 Dani A. Shaikhan Dheri excavation. 1963 and 1964 seasons (In search of the second city of Pushkalavati) //Ancient Pakistan. 1965 1966. Vol. II. P. 28.

6TissotF. Gandhara. Paris, 1985. P. 48.

7 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi. 1984. P. 81.

8 Tissot F. Gandhara. Paris, 1985. P. 48 - 49; Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 80 -81. Dani A. Shaikhan Dheri excavation. 1963 and 1964 seasons (In search of the second city of Pushkalavati) //Ancient Pakistan. 1965 1966. Vol. II. P. 28-29.

9 Ray A. Villages, towns and secular buildings in ancient India c. 150 B. C. - c. 350 A. D. Calcutta, 1964. P. 60.

10 An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. 11. Gazette. New Delhi, 1989. P. 214.

11 Sharma G. R. India and Central Asia from c.6th century B.C. to 6th century A. D. // Central Asia. Movement of peoples and ideas from times prehistoric to modern /Ed. by A. Guha. New Delhi, 1970. P.

1 11-112.

12 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 84.

13 Пугаченкова Г. А. К познанию античной и раннесредневековой архитектуры Северного Афганистана //Древняя Бактрия. Вып. 2. Материалы советско-афганской экспедиции. М.: Наука, 1976. С. 157.

14 An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. 1 Gazette. New Delhi, 1989. P. 7, 354, 417.

15 Lai B. B. Excavation at Hastinapura and other explorations in th Upper Ganga and Sutlej basins 1950-52: New light on dark ag between the end of the Harappa culture and early historical perio //Ancient India. 1954-55. N 10 - 11. P. 106 - 107.

16 An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. 1 Gazette. New Delhi, 1989. P. 86.

17 Напр.: Короцкая А. А. Архитектура Индии раннего средневековья М: Стройиздат, 1964. С. 30 - 33.

18Напр.: An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. II. Gazette. New Delhi, 1989. P. 214; Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 84.

19 Короцкая А. А. Архитектура Индии раннего средневековья. М.: Стройиздат, 1964. С. 51 - 53.

20 Joshi M. C. Mathura as an Ancient Settlement //MCH. P. 84; Singh B. P. Life in Ancient Varanasi: An account based on archeol. evidence. Delhi, 1985. P 38,52.

21 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 84. Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P77.

22 Lai B. B. Excavation at Hastinapura and other explorations in the

Upper Ganga and Sutlej basins 1950-52: New light on dark age

between the end of the Harappa culture and early historical period

//Ancient India. 1954-55. N 10 - 11. P. 26-27; Prasad K. Cities, Crafts

and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 83.

23 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi,

1984. P. 86; Ray A. Op. cit. P. 61.

24 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi,

1984. P. 84; Joshi M, C. Mathura as an Ancient Settlement //MCH. P.

169.

25 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi, 1984. P. 83.

26 Altekar A. S. , Misra V. Report on Kumrahar excavations 1954 - 1955. Patna, 1959. P 57.

27 Dani A. Op. cit. P. 115.

28An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. II. Gazette. New Delhi, 1989. P. 214.

29 FlyraHeHKOBa V. A. HcKyccTBO TaRaxapbi. M.: HcKyccTBo, 1982. C. 20.

30 Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi,

1984. P. 85; Altekar A. S. , Misra V. Report on Kumrahar excavations

1954- 1955. Patna, 1959. P. 45.

31 Sharma G. R. India and Central Asia from c.6th century B.C. to 6th century A. D. // Central Asia. Movement of peoples and ideas from times prehistoric to modern/Ed. by A. Guha. New Delhi, 1970. P. 112.

32 An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. II.

Gazette. New Delhi, 1989. P. 213.

33TissotF. Gandhara. Paris, 1985. P. 55 - 56.

34 Dani A. Op. cit. P. 115.

36 Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P. 65 -

67. 77.

Prasad K. Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas. Delhi. 1984, P. 87.

37 Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P. 69. 38 Singh B. P. Life in Ancient Varanasi: An account based on archeol. evidence. Delhi, 1985. P. 48-51.

Haпр.: An enciclopedia of Indian archaeology /Ed. by A. Ghosh. Vol. II. Gazette. New Delhi, 1989. P. 213. 40 Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P. 65.

41 Iliguchi T. Kyoto university mission's work in the Kushan area //ЦАКЭ. T. 2. M.: Hayxa, 1975. C. 177.

42 Напр.: Srivastava K. M. Discovery of Kapilavastu. New Delhi, 1986. P. 65; Tissot F. Gandhara. Paris, 1985. P. 55 - 56.

43 Marshall J. A guide to Taxila (4th ed.). Cambridge, 1960. P 61, 65-67.

44 Dani A. Op. cit. P. 27 - 30; Wheeler M. Charsada. A metropolis of the North-West frontier. Oxford, 1962. P. 16.

45 Singh B. P. Life in Ancient Varanasi: An account based on archeol. evidence. Delhi, 1985. P. 36 - 39.

46 Fussman G. The Matdevakula: A New Approach to Its Understanding //MCH. P. 193 - 199; Mukherjee B. N. Mathura and Its Society. Calcutta, 1981. P. 124.

47 Mukherjee B. N. The rise and fall of the Kusana empire. Calcutta, 1988. P88.