Обенно с конца XVIII века и вплоть до наших дней, вокруг его учения идет ожесточенная борьба материализма и идеализма, ярко иллюстрирующая партийность философии

| Вид материала | Документы |

- Обенно с конца XVIII века и вплоть до наших дней, вокруг его учения идет ожесточенная, 7648.4kb.

- Лекции По курсу Биология с основами экологии, 4601.96kb.

- От руссо до наших дней, 1935.68kb.

- Лоренс Стерн Вконце 20-х годов XVIII в. Джеймс Томсон своими поэма, 34.38kb.

- Литература 135, 263.56kb.

- В. Х. Кандинского Л. Л. Рохлин предисловие книга, 2777.62kb.

- Дж. Реале и Д. Антисери Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма, 11927.4kb.

- Вистории мировой культуры Платон великое явление, 326.03kb.

- Тайное Слово Учения мир охранит, Жемчуг волшебный, для душ человечьих Магнит! Золото, 1748.57kb.

- Коран указывает путь науке харун яхья, 1626.37kb.

225

Лемма 2

Разрежение и сгущение ясно и отчетливо представляются нами, хотя мы не допускаем, что тела в состоянии разрежения занимают большее пространство, чем при сгущении.

Доказательство. Действительно, они могут быть ясно и отчетливо представлены уже потому, что части одного тела удаляются друг от друга или приближаются одно к другому. Поэтому они (по акс. 4) не будут занимать большего или меньшего пространства. Ибо, когда части тела, например, губки, сближаясь, вытесняют тела, наполняющие их промежутки, то вследствие этого тело становится плотнее, и поэтому его части не будут занимать меньшего пространства, чем прежде (по акс. 4). Если же они потом опять удалятся друг от друга и промежутки наполнятся другими телами, то наступит разрежение, причем части не займут большего пространства. То, что на примере губки отчетливо воспринимается чувствами, на примере всех тел можно представить себе в уме, хотя промежутки между частями недоступны восприятию человеческих чувств. Таким образом, разрежение и сгущение ясно и отчетливо представляются нами и т.д., что и требовалось доказать. Предпослать это казалось нужным для того, чтобы разум избавился от ложных представлений о пространстве, разрежении и т.д. и стал способен к пониманию нижеследующего.

Теорема 1

Если даже отнять от тела твердость, вес и другие чувственные свойства, то, несмотря на это, природа тела останется не нарушенной.

Доказательство. О твердости, например камня, ощущение не сообщает нам ничего, и мы относительно нее не усматриваем ничего ясно и отчетливо, кроме того, что части твердого тела оказывают сопротивление движению наших рук (по акс. 3); поэтому и твердость но представляет ничего больше (по т. 14, ч. I). Если же такое тело растолочь на мельчайшие частицы, то его части легко будут уступать рукам (по акс. 12) и все-таки не потеряют природы тела (по акс. 5), что и требовалось доказать.

Точно так же ведется доказательство для веса и прочих чувственных свойств.

226

Теорема 2

Природа тела, или материи, состоит только в протяжении.

Доказательство. Природа тела не устраняется от устранения его чувственных свойств (по т. 1); следовательно, они не составляют его сущности (по акс. 2). Так остается лишь протяжение и его состояние (по акс. 7). Поэтому, если и их устранить, то не останется ничего принадлежащего природе тела, и оно будет этим совершенно устранено; следовательно, природа тела состоит (по акс. 2) только в его протяжении, что и требовалось доказать.

Королларий. Пространство и тело в действительности не различаются.

Доказательство. Тело и протяжение в действительности не различаются (по предыдущей т.); точно так же пространство и протяжение не различаются реально (по опр. 6), поэтому пространство и тело (по акс. 15) также не различаются реально, что и требовалось доказать.

Схолия. Хотя мы и говорим *, что бог повсюду, мы не предполагаем тем самым, что бог протяжен, т.е. (по т. 2) телесен; ибо вездесущие (esse ubique) относится лишь к могуществу бога и его содействию, которым он поддерживает все вещи. Поэтому вездесущие бога так же мало относится к протяжению или телу, как к ангелам и человеческим душам. Если же мы говорим, что его могущество повсюду, то этим его сущность не должна быть исключена, потому что, где его могущество, там находится и его сущность (по кор. к т. 17, ч.]). Скорее должна быть исключена лишь телесность, т.е. бог находится повсюду, не через телесное могущество, но лишь чрез божественное могущество и сущность, которые сообща охраняют протяжение и мыслящие вещи (по т. 17, ч. I), которых он действительно не мог бы сохранить, если бы его могущество, т.е. его сущность, было телесным.

Теорема 3

Пустота сама по себе противоречивое понятие.

Доказательство. Под пустотой разумеют протяжение без телесной субстанции (по опр. 5), т.е. (по т. 2 этой части) тело без тела, что нелепо.

* См. об этом подробнее в «Приложении», ч. II, гл. 3 и 9.

227

Для полного выяснения и устранения ложных представлений о пустоте прочти § 17 и 18, ч. II «Начал», где особенно отмечается, что тела, между которыми ничего не находится, необходимо соприкасаются, и далее, что ничто не обладает свойствами.

Теорема 4

Часть тела не занимает один раз большего пространства, чем другой раз, и наоборот, то же пространство не содержит один раз более тела, чем другой раз.

Доказательство. Пространство и тело реально не различаются (по кор. к т. 2). Поэтому, говоря, что пространство один раз не является большим, чем другой (по акс. 13), мы в то же время говорим, что тело не может быть один раз больше, т.е. занимать большее пространство, чем другой; это было первое. Далее, из того, что тело и пространство реально не различаются, следует, что, говоря, что одно и то же тело не может занимать один раз большее пространство, чем другой, мы в то же время говорим, что одно и то же пространство не может содержать один раз больше тела, чем другой, что и требовалось доказать.

Королларий. Тела, занимающие равное пространство, например золото или воздух, содержат также равное количество материи или телесной субстанции.

Доказательство. Телесная субстанция состоит не в твердости, например золота, не в мягкости, например воздуха, не в других чувственных качествах (по т. 1, ч. II), но лишь в протяжении (по т. 2, ч. II). Но, так как (по предположению) в первом столько же пространства, или (по опр. 6) протяжения, как во втором, то в каждом заключается столько же телесной субстанции, что и требовалось доказать.

Теорема 5

Нет никаких атомов.

Доказательство. Атомы суть части материи, не делимые по своей природе (по опр. 3), но, так как природа тела состоит в протяжении (по т. 2, ч. II), которое по своей природе, как бы оно ни было мало, делимо (по акс. 9 и

228

опр. 7), то всякая самая малая часть материи по природе делима, т.е. нет никаких атомов или неделимых по своей природе частей материи, что и требовалось доказать.

Схолия. Вопрос о существовании атомов всегда был труден и запутан. Некоторые утверждают, что атомы существуют, так как одна бесконечность не может быть больше другой, и, если бы две величины, например А и 2 А, были бесконечно делимы, то они могли бы могуществом бога, который усматривает их бесконечные части одним взором, действительно быть разделены на бесконечно многие части. Но если, как сказано, одна бесконечность не может быть больше другой, то величина А была бы равна 2А, что нелепо. Далее, задают вопросы, бесконечна ли также половина бесконечного числа, четная она или нечетная, и другие подобные этим. Декарт отвечает на все это, что нельзя отвергать постижимое для нашего разума и представляемое ясно и отчетливо ради того, что превосходит наш разум и наше понимание и потому не постигается нами вовсе или же весьма недостаточно. Но бесконечность и ее свойства превосходят конечный по своей природе человеческий разум, и потому было бы безумно отвергать или сомневаться в том, что мы представляем ясно и отчетливо в отношении пространства, только потому, что мы не можем понять бесконечности. Поэтому то, в чем мы не замечаем никаких границ, каковы протяжение мира, делимость частей материи и т.д., Декарт обозначает как безграничное (indefinitum) (см. об этом § 26, ч. I «Начал»).

Теорема 6

Материя безгранично протяженна, и материя неба и земли одна и та же.

Доказательство первой части. Нельзя представить себе никаких границ протяжения, т.е. (по т. 2, ч. II) материи, не представляя себе тотчас за ними непосредственно прилегающие пространства (по акс. 10), т.е. (по опр. 6) протяжение или материю, и так без конца. Это — первое.

Доказательство второй части. Сущность материи состоит в протяжении (по т. 2, ч. II), притом лишенном границ (по первой части этого доказательства), т.е. (по

229

опр. 4) таком, которое не может быть представлено человеческим разумом как ограниченное. Поэтому, она не многообразна (по акс. 11), но везде одна и та же. Это — второе.

Схолия. До сих пор мы рассуждали о природе или сущности протяжения. Но, что оно, как мы его представляем, создано богом и существует, доказано в последней теореме, ч. I, а из т. 12, ч. I следует, что это протяжение поддерживается той же силой, которая его создала. Далее, в последней теореме, ч. I мы доказали, что мы как мыслящие существа соединены с одной частью этой материи и с ее помощью в состоянии воспринимать и что действительно существуют все те различия, к которым материя, как мы знаем из ее созерцания, способна, как, например, делимость, местное движение или перенос части материи с одного места на другое, который познается отчетливо и ясно, поскольку мы видим, что на место уходящих являются другие части материи. Это деление материи и это движение представляются нами бесконечно различными способами, и потому можно представить бесконечно многие разновидности материи. Я говорю, что они воспринимаются нами ясно и отчетливо, пока мы воспринимаем их как виды протяжения, а не вещи, которые реально отличны от протяжения, как подробно объяснено в ч. I «Начал». Правда, философы придумали еще много других видов движения, но мы можем допустить лишь то движение, которое представляем ясно и отчетливо, а ясно и отчетливо мы видим, что лишь это местное движение причастно протяжению. А так как ни одно другое движение не доступно нашему воображению, то можно допустить лишь одно местное движение.

Правда, говорят, что Зенон отрицал местное движение по разным основаниям. Циник Диоген опроверг это на свой лад, прохаживаясь по школе, где Зенон обучал этому, смущая тем самым его слушателей. Заметив, что один из них задержал его, мешая прогулке, Диоген выбранил помешавшего, говоря: «Как ты смеешь опровергать таким образом доводы твоего учителя?» Однако пусть никто не заблуждается относительно доводов Зенона и не думает, что чувства показывают нам нечто такое — а именно движение, — что противоречит разуму, так что самый дух заблуждается в том, что он воспринимает ясно и отчетливо с помощью разума. Я приводу здесь главные до-

230

воды Зенона и покажу, что они основаны лишь на ложных предрассудках, именно потому, что этот философ не имел правильного понятия о материи.

Во-первых, говорят, он утверждал, что если бы существовало местное движение, то очень быстрое круговое движение тела не отличалось бы от покоя. Но последнее нелепо, а следовательно, нелепо и первое, как это доказывается следующим образом. Именно, в покое находится то тело, все точки которого всегда остаются на том ж

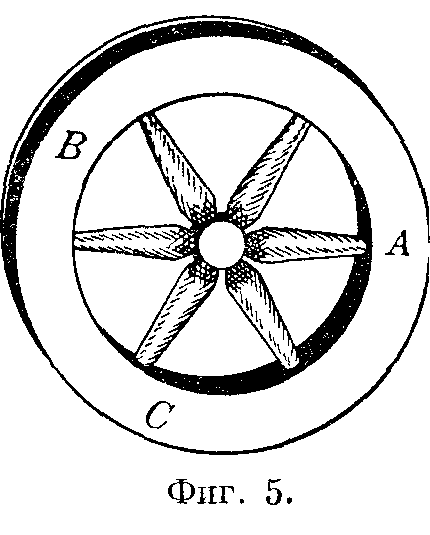

е месте; но все точки тела, которое с наибольшей скоростью вращается по кругу, остаются на том же месте, следовательно и т.д. Зенон, говорят, объяснял это сам на примере колеса. Пусть это будет колесо АВС. Если оно вращается с известной скоростью вокруг центра, то точка А будет совершать свой оборот через В я С скорее, чем если бы оно вращалось медленнее. Допустим, например, что по истечении часа точка А при медленном движении будет там, откуда она вышла. Если же допустить, что движение вдвое скорее, то она в полчаса достигнет прежнего места; а если движение вчетверо скорее, то в четверть часа. Если же принять бесконечно большую скорость, то это время уменьшится до одного мгновения. Тогда точка А при этой высшей скорости во все мгновения, т.е. всегда, будет на том же месте, и то, что здесь очевидно для одной точки, очевидно и для всех остальных точек этого колеса. Поэтому все точки его при этой наибольшей скорости остаются на том же месте.

е месте; но все точки тела, которое с наибольшей скоростью вращается по кругу, остаются на том же месте, следовательно и т.д. Зенон, говорят, объяснял это сам на примере колеса. Пусть это будет колесо АВС. Если оно вращается с известной скоростью вокруг центра, то точка А будет совершать свой оборот через В я С скорее, чем если бы оно вращалось медленнее. Допустим, например, что по истечении часа точка А при медленном движении будет там, откуда она вышла. Если же допустить, что движение вдвое скорее, то она в полчаса достигнет прежнего места; а если движение вчетверо скорее, то в четверть часа. Если же принять бесконечно большую скорость, то это время уменьшится до одного мгновения. Тогда точка А при этой высшей скорости во все мгновения, т.е. всегда, будет на том же месте, и то, что здесь очевидно для одной точки, очевидно и для всех остальных точек этого колеса. Поэтому все точки его при этой наибольшей скорости остаются на том же месте.Однако, чтобы ответить на это, следует заметить, что это доказательство имеет силу больше против наибольшей скорости, чем против самого движения; впрочем, я не собираюсь рассматривать, правильно ли доказывал Зенон, а хочу лишь вскрыть предрассудки, на которых основана вся эта аргументация, поскольку он с ее помощью хочет опровергнуть движение. Прежде всего Зенон предполагает, что можно себе представить такую скорость движения тел, большая которой невозможна. Затем он допускает, что время слагается из мгновений, подобно

231

тому как другие предполагают, что величина состоит из неделимых точек. Но то и другое ложно. Никогда нельзя себе представить такого быстрого движения, чтобы нельзя было допустить еще более быстрого. Нашему разуму противоречит представление столь быстрого движения, хотя бы оно описывало лишь малую линию, при котором не могло бы быть еще более быстрого. То же имеет силу и для медленности; никогда нельзя себе представить столь медленное движение, чтобы не могло быть еще более медленного. То же я утверждаю о времени, которое служит мерой движения; и здесь нашему разуму противоречит

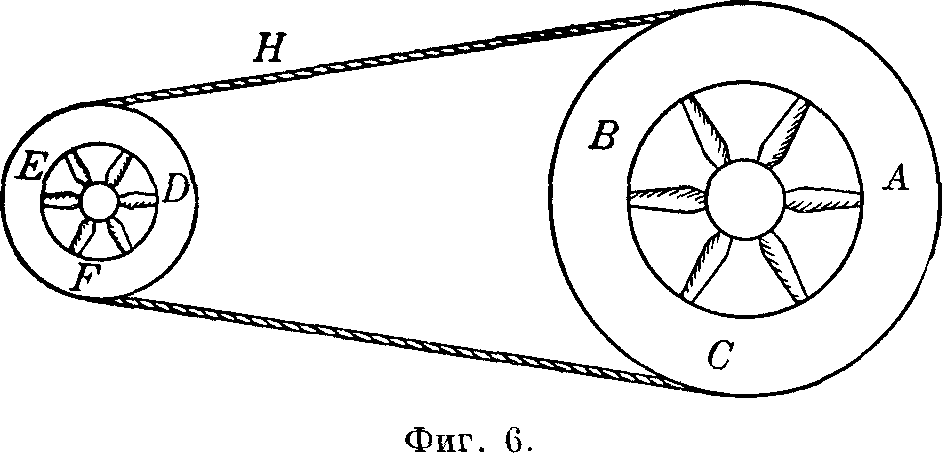

представление такого времени, короче которого не может быть. Чтобы все это доказать, последуем по стопам Зенона. Допустим вместе с ним, что колесо АВС так быстро вращается вокруг центра, что точка А во все мгновения находится в месте А, откуда она выходит. Но я говорю, что я ясно представляю себе скорость, которая безгранично больше той и где, следовательно, промежутки времени бесконечно меньше. Ибо допустим, что, в то время как колесо АВС движется вокруг своего центра, оно с помощью привода Н заставляет другое колесо DEF (которое я принимаю в половину меньше) также вращаться вокруг своего центра. Но так как колесо DEF вдвое меньше колеса АВС, то, очевидно, оно вращается вдвое скорее колеса АВС и, следовательно, точка D в половинные промежутки времени опять будет находиться в том месте, откуда она вышла. А если сообщить колесу АВС движение DEF, то последнее будет двигаться вчетверо скорее прежнего; если же заставить колесо АВС двигаться с этой скоростью, то колесо DEF будет двигаться в 8 раз скорее и так до бесконечности. Это абсолютно ясно из одного

232

лишь понятия материи. Ибо сущность материи, как мы показали, состоит в протяжении, или в постоянно делимом пространстве, а без пространства нет движения. Мы доказали также, что одна и та же часть материи не может одновременно занимать два места; ибо это было бы то же, как если бы я сказал, что одна и та же часть материи равна вдвое большей, как это очевидно из ранее изложенного. Поэтому если часть материи движется, то она движется в определенном пространстве, и, как бы это пространство, а следовательно, и время, которым измеряется движение, ни были малы, однако это пространство делимо, а следовательно, и длительность этого движения, т.е. время, делимо и так до бесконечности, что и требовалось доказать.

Перейдем теперь к другому софизму, приписываемому Зенону. Если тело движется, то оно движется в месте, где оно находится или где оно уже не находится. Первого не может быть, ибо если оно где-либо находится, то необходимо находится в покое. Но оно также не может двигаться и в том месте, где его нет, и потому оно вовсе не движется. Это доказательство совершенно подобно предыдущему; и здесь предполагается столь малое время, меньше которого невозможно представить. Ибо если ответят, что тело движется не в одном месте, а с места, где оно находится, к месту, где его нет, то Зенон спросит, не было ли оно на промежуточных местах? Если мы в своем ответе прибегнем к следующему различению: если под словом «было» разуметь «покоилось», то мы оспариваем, чтобы тело где-либо находилось, пока оно двигалось; если же под «было» разуметь «существовало», то мы скажем, что тело необходимо существовало, пока оно двигалось. Но Зенон тогда спросит: где же оно находилось во время своего движения? Если он этим «где оно находилось» хочет спросить, какое место оно занимало, пока двигалось, то мы ответим, что оно не занимало никакого места. Если же это значит — «какое место оно оставило», то мы скажем, что все места, какие только можно указать в пространстве, пройденном телом. Если затем Зенон спросит, могло ли тело в одно мгновение занимать и менять место, то мы и здесь укажем новое различение, ответив, что если он под мгновением разумеет такое время, меньше которого нет, то он спрашивает о немыслимой вещи, как мы уже показали, следовательно, это и не нуждается в ответе.

233

Если же время понимается в объясненном мною выше смысле, т.е. в истинном его смысле, то никогда нельзя указать столь малого отрезка времени, в которое, как бы оно ни было мало, тело не могло бы занять и переменить место, как это ясно всякому при должном внимании. Отсюда очевидно, что Зенон предполагает, как я показал выше, столь малое время, меньше которого нельзя себе представить, а следовательно, и здесь ничего не может доказать.

Кроме этих двух доказательств часто говорят о другом, которое вместе с его опровержением можно прочесть у Декарта в предпоследнем письме первого тома «Писем».

Я хотел бы, однако, обратить внимание моих читателей на то, что я противопоставил доводам Зенона мои собственные, т.е. опроверг его с помощью доказательств разума, а не посредством чувств, как это сделал Диоген. Ибо ищущему истину чувства могут дать лишь явления природы, которые заставляют его отыскивать их причины; но они никогда не могут представить ложным то, что разум ясно и отчетливо познал как истинное. Это мое мнение и мой метод; я хочу доказывать вещи, обсуждаемые мною, при помощи доводов, которые ум познал ясно и отчетливо, не обращая внимания на то, что противопоставляют им чувства, ибо, как сказано, чувства могут лишь заставить ум скорее исследовать одно, нежели другое, но они не могут представить ложным то, что познано ясно и отчетливо.

Теорема 7

Ни одно тело не вступает на место другого, если последнее одновременно не вступает на место третьего.

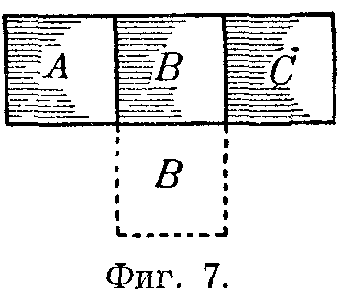

Доказательство (см. фиг. 7). Если кто-нибудь оспаривает это, то пусть допустит, если это возможно, что тело А занимает место тела В, которое равно А и не отступает со своего места. Поэтому пространство, содержавшее до сих пор лишь В, теперь (по предположению) будет содержать А и В, т.е. вдвое больше прежнего телесной субстанции, что (по т. 4, ч. II) нелепо. Поэтому ни одно тело не вступает на место другого и т.д., что и требовалось доказать.

234

Теорема 8

Если одно тело вступает на место другого, то одновременно оставленное им место занимается третьим телом, которое непосредственно соприкасается с ним.

Доказательство. Если тело В движется к D, то тела А и С либо будут одновременно сближаться и касаться друг друга, либо нет. Если произойдет первое, то тем самым наша теорема признается верной. Если же они не сближаются и все оставленное В пространство лежит между А и С, то (по кор. к т. 2 и кор. к т. 4, ч. II) между ними лежит тело, равное В. Но это тело (по предположению) не есть В; с

ледовательно, другое тело, занимающее его место в то же мгновение, и поскольку это происходит в то же мгновение, то этим телом может

ледовательно, другое тело, занимающее его место в то же мгновение, и поскольку это происходит в то же мгновение, то этим телом можетбыть лишь тело, соприкасающееся с В; в схолии к т. 6, ч. II мы показали, что нет такого движения из одного места в другое, которое не требовало бы столь малого отрезка времени, меньше которого невозможно представить. Отсюда следует, что место, занимаемое телом В, не может быть занято в тот же момент другим телом, которое должно было бы пройти некоторое пространство, прежде чем занять это место. Следовательно, лишь тело, непосредственно касающееся В, может одновременно занять его место, что и требовалось доказать.

Схолия. Так как части материи действительно отличаются друг от друга (по § 61, ч. Т «Начал»), то одна может существовать без другой (по кор. к т. 7, ч. 1), и они но зависят друг от друга. Поэтому все вымыслы о симпатии и антипатии должны быть отвергнуты как ложные. Далее, причина всякого действия должна представлять нечто положительное (по акс. 8, ч. 1), а потому никогда нельзя сказать, что тело движется лишь для того, чтобы не возникло пустоты, но оно скорее нуждается для этого в толчке со стороны другого тела.

Королларий. При всяком движении движется одновременно целый круг тел.

Доказательство. В то время как тело 1 занимает место тела 2, последнее должно вступить на место другого тела,

235

например 3, и т.д. (по т. 7, ч. II). Далее, в то мгновение, когда тело 1 занимает место тела 2, место, оставленное телом 1, должно быть занято другим (по т. 8, ч. II), например телом 8 или другим, которое непосредственно касается тела 1. Но так как это может произойти лишь благодаря толчку со стороны другого тела (по предыдущей схолии), каковым здесь предполагается тело 1, то эти совместно движущиеся тела не могут находиться на одной прямой линии (по акс. 21), но описывают (по опр. 9) полный круг, что и требовалось доказать (см. фиг. 2).

Теорема 9

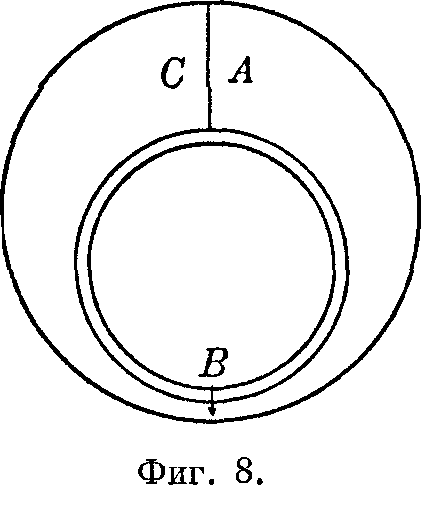

Е

сли круговой канал АВС наполнен водой и в месте А он вчетверо шире, чем в месте В, то в то самое время, когда вода (или другая жидкость), находящаяся в А, начинает двигаться к В, вода, находящаяся в B, будет двигаться вчетверо скорее.

сли круговой канал АВС наполнен водой и в месте А он вчетверо шире, чем в месте В, то в то самое время, когда вода (или другая жидкость), находящаяся в А, начинает двигаться к В, вода, находящаяся в B, будет двигаться вчетверо скорее.