А. С. Попова (143081, Московская область, Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. В. Попова, д. 1а) 598-33-35 конкурс

| Вид материала | Конкурс |

- А. С. Попова 24 ноября 2007г, 37.93kb.

- Е. А. Попова // Русский язык в школе. 2007. №3., 154.31kb.

- Мельников Антон Юрьевич Члены конкурс, 28.44kb.

- Мельников Антон Юрьевич Члены конкурс, 35.12kb.

- 30 сентября в одном из старейших научно-технических музеев мира центральном музее связи, 29.57kb.

- Попова Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які отримали диплом, 10.87kb.

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного, 912.54kb.

- Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова грицуленко світлана іванівна, 420.89kb.

- Изменения №2 в проектную декларацию на строительство (создание) 6-ти секционного 9-ти, 13.96kb.

- Н. Г. Чернышевского Е. В. Попова Зоология: лабораторные занятия Учебно-методическое, 679.27kb.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА ИМ А.С.ПОПОВА

(143081, Московская область, Одинцовский р-н, с.Юдино, ул. В.Попова, д.1а)

598-33-35

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

«Не прекращалась жизнь в тылу»

ВЫПОЛНИЛА: Дубинина Елена, 10 класс

АДРЕС: Московская область, Одинцово-10, ул. М.Жукова, д.20, кв. 45.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Корзунова Марина Павловна, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы им. А.С.Попова.

Власиха

2010

Содержание

Введение 3

- Вступление 4

- Основная часть 5-15

1. Программа борьбы и победы. 5

2. Великие подвиги тружеников тыла. 6-8

- Железные дороги. 8

- Морские и речные пути. 9

- Восстановление эвакуированной промышленности 9

3. «Ничего не пожалеем для помощи фронту» 10-12

- Забота о раненых воинах. 10

- Народный фонд обороны. 11

III. Заключение. 13

IV. Литература и используемые сайты. 14

V. Приложения 15-24

Введение

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. Однако она была не только драматическим, но и героическим периодом истории советского народа. История войны полна фактов мужества и самоотверженности миллионов советских людей, беззаветно защищавших свою социалистическую Родину. И чем дальше мы от того тревожного и героического времени, тем величественнее кажутся их подвиги, тем полнее осознается значимость совершенного.

Я решила взять именно эту тему, чтобы показать заслуги простого советского народа. Он сыграл не менее важную роль, чем вооруженные силы нашей страны. В колхозах женщины, старики и дети растили хлеб, картофель, овощи, сохраняли скот, чтобы было чем кормить армию. Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело.

В своем реферате я использовала материалы книг, данные энциклопедий и сайтов, посвященных труду народа в тылу. Также собраны фотографии, отображающие жизнь и быт простых людей.

Наше поколение мало задумывается о прошлом, о Великой войне, которую не просто пережили, а героически выстояли - ведь она шла почти четыре года! Мы должны помнить тех, кто сражался с врагом, работал для фронта в тылу, приближая долгожданную Победу.

Рассказать о заслугах простого советского народа – это и есть моя цель.

I. Вступление

В годы суровых испытаний советские люди показали беспредельную преданность своей Родине, Коммунистической партии. Их идейная убежденность служила источником массового героизма. Беззаветно отстаивая свое социалистическое Отечество, защищая в кровопролитных сражениях Москву и Ленинград, Одессу и Сталинград , громя фашистские полчища в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике, они не только освобождали советскую землю от фашистских захватчиков, но и защищали свой образ жизни, свою коммунистическую идеологию.

Воспитанные в духе дружбы народов и пролетарского интернационализма, советские люди глубоко понимали возложенную на них историей великую освободительную миссию. Они не жалели ни сил, ни средств, чтобы оправдать надежды и чаяния угнетенных фашизмом народов. Ведь речь шла о спасении первого в мире социалистического государства – форпоста социализма и великих надежд всего прогрессивного человечества. Советские люди отчетливо понимали, что навязанная им война имеет не только национальное и, но и интернациональное значение: они знали, что во всех уголках земного шара народы с тревогой следят за развернувшимся героическим единоборством страны социализма с блоком фашистских государств. От стойкости советского народа, от исхода его борьбы с фашистскими агрессорами зависела судьба человечества.

Советский народ остановил и сокрушил агрессора, круто повернул весь ход второй мировой войны и привел к гибели германское фашистское государство. Своей беззаветной борьбой он спас не только свою Родину, но и жизнь, свободу и независимость многих народов. В этом состоит огромное международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

II. Основная часть

1. Программа борьбы и победы

Приграничные сражения, развернувшиеся на огромном стратегическом фронте вдоль западной границы СССР, закончились неудачно для Советской Армии. Находившиеся на положении мирного времени войска приграничных округов, не смогли выдержать мощный первоначальный удар гитлеровской военной машины и были вынуждены начать отход в глубь страны. Над Родиной нависла смертельная опасность. Предстояло суровое испытание прочности советского государственного и общественного строя, военной организации социалистического государства.

Перед советским народом, перед его боевым авангардом – Коммунистической партией встала первоочередная неотложная задача – мобилизовать все силы страны на отпор врагу, перестроить всю жизнь на военный лад.

Партия отчетливо понимала, что в условиях начавшейся войны необходимо было как можно быстрее разработать конкретную программу борьбы с вероломным врагом, мобилизовать на эту борьбу советских людей, встать во главе этой борьбы.

Прежде всего партия должна была раскрыть перед народом политический характер и цели войны, показать, что навязанная нам война – это война двух общественно-экономических формаций – социализма и капитализма, борьба двух идеологий; война против СССР со стороны Германии носит ярко выраженный несправедливый, захватнический характер.

Партия разъясняла широким массам народа, воинам Советских Вооруженных Сил, что начавшаяся война идет за светлое будущее человечества против чудовищного порождения мирового империализма – гитлеровского фашизма, что советскому народу предстоит с оружием в руках защитить от объединенных сил фашистского блока самый передовой прогрессивный строй, самую демократическую форму государственной власти, самую передовую культуру, социалистическую идеологию. Поэтому борьба будет тяжелая, жестокая, бескомпромиссная.

«Все для фронта, все для победы!» - этот мобилизирующий лозунг определял все направление деятельности партии по превращению страны в единый боевой лагерь. Главным в ее деятельности в сложившейся обстановке начала войны должна стать, естественно, военно-мобилизационная работа, всемерное укрепление и усиление действующей армии. Партия правомерно считала, что, для того чтобы задержать дальнейшее продвижение фашистских полчищ в глубь страны, требовалось как можно быстрее мобилизовать миллионные массы людей, во много раз увеличить численность Вооруженных Сил, обучить военному делу, дисциплинированности, организованности. Все хорошо помнили ленинское указание о том, что «для ведения войны по-настоящему необходим крепкий, организованный тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены». Поэтому в директиве четко было сформулировано: «Укреплять тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечив усиленную работу предприятий».

2. Великие подвиги тружеников тыла

Победы Советских Вооруженных Сил на полях сражений Великой Отечественной войны были вместе с тем победами советской социалистической экономики, тружеников советского тыла.

Подобно гигантской мастерской, советский тыл дни и ночи неустанно создавал могучую боевую технику, производил оружие и боеприпасы, кормил и одевал армию и флот. Трудовой подвиг тех, кто добывал победу на заводах и в шахтах, в конструкторских бюро, на колхозных и совхозных полях – советских рабочих, крестьян и интеллигенции неотделим от ратного подвига воинов Советских Вооруженных Сил. «Из поколения в поколение, - писала во время войны «Правда», - будет передаваться слава как о тех, кто в годину грозных испытаний защищал Советскую Родину с оружием в руках, так и о тех, кто строил танки и самолеты, кто варил сталь для снарядов, кто своими трудовыми подвигами был достоин воинской доблести бойцов. Наши дети и внуки с благоговением будут вспоминать о героях труда наших дней, как о героях великой освободительной войны».

В соответствии с Указом «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» только в течение 10 месяцев 1942 года было мобилизовано 737,9 тыс. человек на постоянные работы и 1395,6 тыс. на временные и сезонные. Те, кто не мог служить в армии, добровольно шли на промышленные предприятия. «Об огромном патриотическом подъеме среди женщин сообщают со всех концов Советского Союза, - говорилось в сообщении Совинформбюро от 30 июня 1941 года. – На завод имени Орджоникидзе явилось более 100 домохозяек с предложением заменить ушедших на фронт мужчин». Только во втором полугодии 1941 г. На производство пришло 900 тыс. домашних хозяек и столько же юношей и девушек – учащихся 8-10х классов средней школы. На свои рабочие места возвращались пенсионеры. «В годину грозной опасности для Родины мы не можем оставаться в стороне», - писали они в своих заявлениях.

Приход на предприятия новых кадров остро поставил вопрос о приобретении ими необходимых квалификаций. Ведь многие из них впервые встали к станку, никогда не держали в руках инструмента, не имели понятия о производственной технологии. Да и квалифицированные рабочие нуждались в переподготовке для производства военной продукции. Поэтому только в 1942 г. получили рабочую квалификацию 1,3 млн. человек. Среди квалифицированных рабочих значительно возрос удельный вес женщин. С начала 1941 г. до конца 1942 г. их количество увеличилось среди машинистов паровозов с 6 до 33 %, токарей по металлу – с 16 до 33%, сварщиков – с 17 по 31%, слесарей – с 3,9 до 12%, кузнецов и штамповщиков – с 11 до 50%, электромонтеров – с 32 до 50%, машинистов компрессоров – с 27 до 44%.

Женщины были основной рабочей силой в сельском хозяйстве. Они возглавляли колхозы и совхозы, руководили фермами, взяли в свои руки сложную cсельскохозяйственную технику. Из 2 млн. механизаторов сельского хозяйства, обученных за годы войны, свыше 1,5 млн. составляли женщины. В 1943 г. среди трактористов МТС женщин было 81%, среди комбайнеров - 62%.

Вклад советских женщин в развитие военной экономики огромен. И никакими цифрами его не измерить. «Если бы удалось найти такие весы, - говорил Л.И.Брежнев, - чтобы на одну их чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на другую – трудовой подвиг советских женщин, то чаши этих весов, наверное, стояли бы вровень, как стояли, не дрогнув, под военной грозой в одном строю с мужьями и сыновьями героические советские женщины».

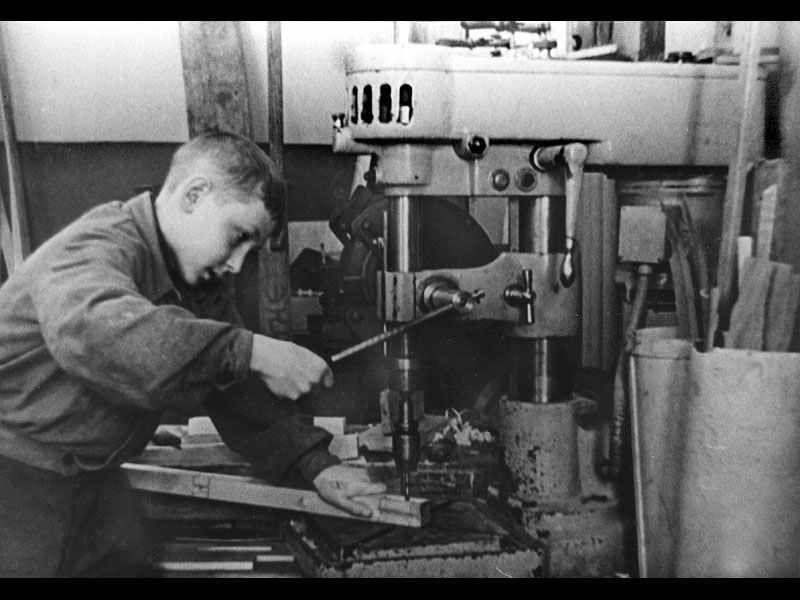

Наряду с женщинами в общественное производство широко вовлекались подростки. Миллионы юношей и девушек трудились в сельском хозяйстве. В промышленности к концу войны молодежь во многих отраслях составляла около половины рабочих. Для подростков моложе 16 лет был установлен особый режим. Они освобождались от сверхурочных работ, им предоставлялся раз в неделю день отдыха и 12-дневный ежегодный отпуск. Правительство приняло решение о создании в городах и рабочих поселках школ рабочей молодежи, где юноши и девушки продолжали свое образование без отрыва от производства.

Значительным источником пополнения рабочей силы в промышленности явился переход многих тысяч работников торговли, административного и управленческого аппарата в сферу материального производства.

По инициативе комсомольцев Москвы, Горького и Свердловска повсеместно развернулось массовое движение под девизом: «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!» К концу 1941 г. на заводах Москвы, Ленинграда, Баку, Комсомольска - на – Амуре, Свердловской области каждый третий комсомолец выполнял по две нормы.

Повсеместно рождались новаторские методы труда. Пользуясь ими, многие рабочие стали выполнять по три, четыре, пять и десять норм. Возникло движение тысячников. Начало ему положил эвакуировавшийся на Урал ленинградский рабочий Д.Ф.Босый. 12 февраля 1942 г. он выполнил сменную норму на 1480%, за что был удостоен Государственной премии. Токарь Павел Ефимович Ширшов, подхвативший почин Д.Ф.Босого, 16 марта на усовершенствованном им станке дал за смену 11 норм. В апреле П.Е.Ширшов вызвал Д.Ф.Босого на соревнование. Бюро Новосибирского обкома партии одобрило инициативу токаря-скоростника и предложило всем партийным организациям поддержать его начинание.

Славные трудовые подвиги мастеров скоростной плавки металлов Д.Д.Сидоровского с Уралмашзавода, Н.Х.Базетова с Верх-Исетского завода, А.Я. Сороковского с Кушвинского завода, К.С.Бурашникова с Магнитогорского комбината, криворожского и уральского бурильщиков А.И.Семиволоса и И.П.Янкина, как и многих других новаторов производства, стали известны всей стране, служили примером в массовом соревновании за повышение производительности труда.

Токарь С.Ф.Смирнов, сталевар А.Я.Чалков, горняк И.П.Завертайло были известны в стране наряду с прославленными героями фронта. Из стали, выплавленной кузнецким сталеваром Чалковым за два года войны, можно было изготовить 24 танка, 36 пушек, 15 тыс. минометов, 100 тыс. гранат, 18 тыс. автоматов.

В конце апреля 1942 года всю Сибирь облетело известие о выдающейся трудовой победе каменщика «Сибметаллстроя» Семена Савельевича Максименко. Он уложил за смену со своим звеном 44 тысячи штук кирпича, превысив норму более чем в 31 раз.

Это был новый мировой рекорд кирпичной кладки поточно-конвейерным методом.

Индивидуальное соревнование за перевыполнение норм переросло в соревнование бригад. Молодежная бригада комсомольца М.Ф.Попова на Уральском заводе тяжелого машиностроения нашла способ сократить время на расточку деталей для тяжелых танков и благодаря этому 21 сентября 1941 г. выполнила за смену 5 норм. Ей было присвоено звание фронтовой молодежной бригады. Комсомольцы Москвы, Горького и других городов подхватили этот замечательный почин. Вскоре фронтовые комсомольско-молодежные бригады возникли по всей стране. Их девизом был лозунг: «В труде, как в бою!» Рабочих, выполнявших по две, три и более норм за смену, справедливо называли «гвардией тыла».

Рабочий класс и инженерно-технические работники творили чудеса трудового героизма. Движение двухсотников, пятисотников, тысячников и фронтовых бригад, многостаночничество, совмещение профессий – эти и другие формы социалистического соревнования охватили миллионы, целые заводы и фабрики.

Вместе со взрослыми трудились подростки. Задорные и веселые, они вместе с тем были серьезны и работали по-фронтовому.

Трудовой энтузиазм сельских поселений был неиссякаем. Трактористки комсомолки Раменской МТС Московской области обратились ко всем колхозницам с призывом овладеть техникой вождения комбайнов, тракторов и автомобилей. За 1941-1942 гг. более 180 тыс. женщин овладели специальностью трактористок. В целом уборка урожая 1941 г. явилась массовым трудовым подвигом. В ней участвовало абсолютно все трудоспособное сельское население, включая подростков и значительную часть жителей городов.

Железные дороги.

Огромная роль в обеспечении фронта всем необходимым и развертывании военного производства принадлежала транспорту. Координировал деятельность всех его видов созданный при ГКО под председательством И.В.Сталина Транспортный комитет, обладавший весьма широкими полномочиями.

С первыми выстрелами на границе работники транспорта встали на боевую вахту. Несмотря на систематические удары с воздуха, они делали все, чтобы не нарушить связь тыла с фронтом, увеличить пропускную и провозную способность железных дорог, продвижение воинских и эвакуационных перевозок. Работники железнодорожного транспорта перешли на скоростное формирование и вождение тяжеловесных поездов, производили безостановочный ремонт вагонов. Только за первые 40 дней войны на фронт было доставлено 2,5 млн., а к январю 1942 г. более 10 млн. человек.

Таких грандиозных железнодорожных перевозок история еще не знала. Большую роль сыграла здесь исключительная самоотверженность железнодорожников. Под непрерывным обстрелом раненный в обе ноги машинист Юго-Западной дороги В.И.Казанский довел состав до пункта назначения. Тяжело раненными вели поезда к фронту ленинградский машинист К.А.Никитин, машинист депо станции Осташков М.И.Кушнир и многие другие.

За весь период эвакуации в глубокий тыл страны только по железным дорогам было перебазировано полностью или частично 2593 предприятия.

В условиях сурового климата блестяще справлялись с военными перевозками сибирские железнодорожники. Они создали фонд средств, идущий на оборону, который пополнялся за счет выпуска сверхплановой продукции, экономии топлива, смазочных и других материалов, повышения производительности труда, снижения себестоимости перевозок грузов и выпускаемой продукции. Инициаторами этого выступили машинисты локомотивов Николай Лунин, Алексей Дубинин, Георгий Нетесин, Дмитрий Шолкин.

Морские и речные пути.

При обороне Севастополя, Одессы, Таллина, полуострова Ханко, Ораниенбаумского плацдарма водные пути были основными связующими артериями между фронтом и тылом. Единственным путем, который питал осажденный Ленинград осенью 1941 г., было Ладожское озеро. Зимой по нему была сооружена ставшая легендарной ледовая дорога. Она действовала 152 дня и дала возможность доставить в Ленинград 361 тыс. т грузов, из них 75% продовольствия, что позволило увеличить норму выдачи хлеба ленинградцам в три раза. Народ справедливо назвал ледовую дорогу «дорогой жизни». Внушителен был и обратный поток. Ледовая дорога дала возможность эвакуировать значительную часть предприятий и 514 тыс. ленинградцев.

Восстановление эвакуированной промышленности.

Часть эшелонов с оборудованием предприятий и с рабочими была разбита вражескими бомбежками и прибыла не в полном составе. Работы производились зимой, часто не хватало рабочих, строительной техники, топлива, исключительно тяжелыми были жилищно-бытовые условия, остро сказывался недостаток продовольствия. Однако трудящиеся и организаторы деятельности преодолевали все трудности. На строительные и монтажные площадки приходили люди, не имевшие до этого никакого отношения к строительству, - домашние хозяйки, работники культуры, студенты, учащиеся средних учебных заведений. Лопатами, кирками, ломами они рыли котлованы, нередко вручную возводили помещения для предприятий. Целым сутками не покидали работу, забывая о сне, пище и отдыхе. И это восполняло недостаток опыта. До войны печь в 1300 куб. м полезного объема сооружалась около 2,5 лет, а во время войны печи на Магнитогорском металлургическом комбинате были выстроены за восемь, на Чусовой - за семь месяцев. Эвакуированный из Запорожья в Ташкент крупный карбюраторный завод был восстановлен за пять месяцев, тогда как до войны подобный объем работ требовал тринадцати месяцев.

3. «Ничего не пожалеем для помощи фронту».

Забота о раненых воинах.

Активно шла подготовка массовых санитарных кадров по всей стране. С июля 1941 г. по май 1945 г. на курсах общества Красного креста было обучено 264 тыс. медицинских сестер, причем более 100 тыс. из них – в течение первого года войны. За это же время общество подготовило более 451 тыс. санитарных дружинниц и около 40 тыс. санитарных инструкторов, обучило по программе ГСО оказанию первой помощи 23 млн. человек.

За этими цифрами скрывается беспримерный в своем роде народный подвиг. Благодаря патриотическому движению советских женщин подготовка кадров среднего и младшего медицинского персонала была развернута в таких масштабах, что впервые Советская Армия и тыловые госпитали не испытывали недостатка в этих кадрах.

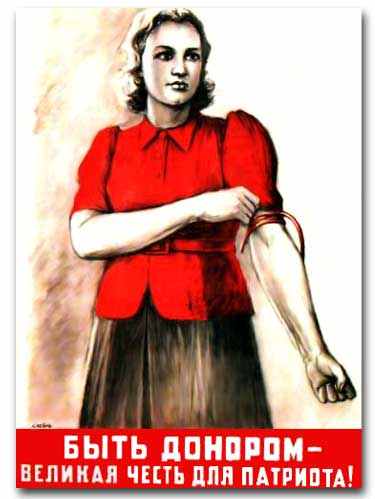

Участники донорского движения оставили свой след в истории Великой Отечественной войны. Это движение началось сразу же, в первый день войны, и стремительно разрослось. В осажденной Одессе 18 тыс. человек неоднократно отдавали свою кровь раненым воинам. Когда враг подходил к Киеву, 35 тыс. киевлян стали донорами.

Вызывает восхищение размах донорского движения в Ленинграде. Голодающие жители блокированного города-героя находили в себе силы отдавать кровь раненым. В результате систематических бомбежек с воздуха и артиллерийских обстрелов города здание Ленинградского института переливания крови было повреждено. Прекратилась подача воды, электроэнергии, пришла в негодность часть аппаратуры. Многие доноры и работники института были убиты.

Коллектив института оборудовал подвальное помещение и продолжал заготовку крови. Бесперебойно и в большом количестве обеспечивал он нужды фронта и госпиталя. Если бы всю кровь и кровозаменяющие растворы, изготовленные институтом, собрать вместе, то для этого необходимо было бы 1300 тыс. бутылок. Только на фронт было отправлено столько крови и кровозаменяющих растворов, что для их одновременной перевозки потребовалось бы 150 товарных вагонов.

Крупнейшим центром заготовки крови была Москва. Она дала фронту более 500 тыс. литров донорской крови.

Всего за время войны в донорском движении приняло участие 5500 тыс. человек. Около 90%из них составляли женщины, свыше 70% – молодежь. Москвичка А.Н.Грачикова дала около 5 литров крови и вовлекла в донорское движение 400 человек. Пятидесятилетняя пенсионерка, родственница великого русского полководца М.И.Кутузова – Н.А.Скачкова была также активным донором.

Движение доноров получило высокую оценку партии и правительства. 24 июня 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил нагрудный знак «Почетный донор СССР». Им во время войны было награждено 15 тыс. человек. Но лучшей наградой патриотам были результаты их благородного дела.

Забота о раненых была делом всего народа. Коллективы предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, учебных заведений брали шефство над госпиталями, участвовали в их оборудовании, заготовке топлива, ремонте помещений. Общественные организации шефских предприятий и учреждений оборудовали в госпиталях библиотеки, организовывали концерты, лекции, демонстрации кинофильмов. Внимание и теплота, которой были окружены раненые, поднимали их настроение, помогали лечению.

Советская медицина одержала огромную победу в Великой Отечественной войне. Она вернула в строй более 70%раненых и больных воинов. Важнейший вклад в эту победу был внесен активной добровольной помощью народа.

Народный фонд обороны.

Многие семьи отдавали в фонд обороны фамильные ценности, женщины расставались с любимыми украшениями. В Марийской АССР, в Туркмении женщины сдавали национальные украшения из серебряных монет старой чеканки. В одном лишь колхозе «Кызыл – Кошун» (Туркмения) в фонд обороны поступило 82 кг серебра. «Нам не нудно нарядов, когда Родина в опасности», - говорили колхозницы.

Деятельное участие в создании фонда обороны приняла советская интеллигенция. Ученые, писатели, композиторы, художники, артисты, врачи, учителя вносили в фонд обороны значительные средства. По 50 тыс. руб. внесли поэты В.И.Лебедев-Кумач и др. Народный артист А.А.Остужев обязался до конца войны ежемесячно отчислять в фонд обороны 50% своего заработка. Народная артистка СССР В.В.Барсова внесла в фонд обороны 15 тыс. руб. наличными, 15 тыс. руб. облигациями государственных займов и свыше 200 г золотых изделий; народные артисты народные артисты СССР М.Д.Михайлов, И.С.Козловский, М.О.Рейзен – по 15 тыс. руб. и облигация займов.

Немало было случаев, когда патриоты, отдавшие в помощь Советской Армии свои сбережения, не желали называть своего имени. В Москве, например, в первые полтора месяца войны в почтовые ящики были положены конверты с ювелирными изделиями, кольцами, брошками и другими ценными изделиями. В конвертах были обнаружены 256 монет по 5 рублей и 127 монет по 10 рублей золотом. На конвертах стояли подписи: «В фонд обороны», «На оборону страны». Сотни безымянных посылок с ювелирными изделиями из золота и серебра поступали в отделения Госбанка в Ленинграде, Куйбышеве, Киеве, Горьком и во многих других городах. Так, на Воронежский почтамт поступил пакет, на котором было написано: «Тридцать пять рублей золотом. Передать на оборону Родины». Саратовский почтамт получил посылку. В ней была записка: «Прошу принять в фонд обороны серебряный прибор с золотыми монограммами. Хранила его больше сорока лет. Было время, терпела нужду, но прибор берегла, как дорогую сердцу ценность. Теперь с радостью отдаю его в фонд обороны своей родной Родины». Отправительница посылки сообщила только то, что она пенсионерка.

Большие суммы в помощь фронту отчисляли доноры. За сдачу крови государство устанавливало плату. Но подавляющее большинство доноров отказывались от нее в пользу фонда обороны. Только ленинградские доноры отчислили в помощь фронту 1350 тыс. рублей.

Денежные вклады, оружие из Сибири на фронт.

В июне 1942 года молодые рабочие Новосибирской области на собранные ими 2787796 рублей купили и передали в Действующую армию эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец»

В августе 1943 года моряки подшефного Северного флота получили от молодежи области подводную лодку «Новосибирский комсомолец». В том же году область внесла на постройку боевых эскадрилий «За Родину» 106 миллионов рублей.

Большой вклад в укрепление могущества Советской Армии и повышение ее боеспособности сделали трудящиеся Омской области Красноярского края. 8 112 745 рублей внесли омичи на строительство авиаэскадрильи «Омский комсомолец», 2 873 000 рублей – на танковую колонну «Боевые подруги», 1 816 000 – на бронепоезд имени МОПРа. Омичи и красноярцы собрали и отправили фронтовикам 40 418 полушубков, 153 210 пар валенок и много других теплых вещей.

Из Сибири на фронт ушло 6 бронепоездов, десятки зенитных батарей, полк реактивных гвардейских минометов. Все это было построено на средства, собранные трудящимися.

III. Заключение

Советский народ с честью выдержал суровое испытание навязанной ему войны и довел её до победного конца. Советский тыл был прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания великой победы.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция Красноярского края также внесли свой значительный вклад в общенародную борьбу с врагом. И Родина не забыла сибиряков-красноярцев, достойно отметила их самоотверженный труд.

Всего по неполным данным в годы войны в крае было награждено 1403 труженика тыла.

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война - ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества - германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости и добились победы. Но эта победа была завоевана ценой огромных жертв. Путь к ней был тяжелым и долгим. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу.

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа.

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего времени является тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.

Сами ветераны вспоминают трудные военные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет. Поэтому я считаю, их нужно окружить особой заботой, любовью и вниманием.

Поэтому я хочу показать молодому поколению, как проявлялась любовь к Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответственность, самоотверженность.

IV. Литература

- Великая Отечественная война [1941-1945]. Краткий науч.-попул. очерк. Изд. 2-е, доп. Под ред. Чл.-кор. АН СССР ген.-лейт. П.А.Жилина. М., Политиздат, 1973.

- Великая Отечественная. Фотоальбом. Изд. 4-е. Авторы текста: В.С.Рябов, В.И.Чуйков.1987.

- Во имя победы. Алещенко Н.М. М., «Просвещение», 1985.

- Война. Народ. Победа. Данишевский И.М. М., 1976.

- Советский народ в Великую Отечественную войну. Корбенко А.В. 2003

- Великий подвиг народа. Войков Л.А. 2001.

Сайты:

Приложения

Одежда плохая, Хоть ночью б согреться,

Скудны их обеды - Да жили не дома -

Всё было для фронта Постелью служили нам

И всё - для Победы. Пол да солома.

О мёрзлую землю Пора и забыть бы

Лопаты ломались. Нелегкий тот труд,

Уставшие девушки Но боли в суставах

Еле держались. Забыть не дают.

Хотелось присесть, Как все они выжили?

Отдохнуть бы хоть малость, Что пережили?

Сырая фуфайка О них еще песню

Вся льдом покрывалась. Пока не сложили.

А.Косова.

***

Да, были, как века, мгновения.

Об этом тяжко вспоминать. –

Хватило б только сил, терпения, -

Чуть слышно повторяла мать.

Когда заря еще дремала

И крепко спали петухи,

Она, ослабшая, вставала

На ошалелые гудки.

Ей было двадцать семь неполных.

Внося сибирскую метель

В избу,

Она валилась, помню,

Едва раздевшись, на постель.

Уставши за день несказанно,

Она шептала, как вчера:

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь, -

и затихала до утра.

Мне только после ясно стало:

им, женщинам, таким, как мать,

упорным,

сердце приказало

в тылу Отечество

Спасать!

В.Абросимов

* * *

Станки стояли прямо на снегу,

К морозной стали руки примерзали,

И задыхалась вьюга на бегу...

Но мы твердили, нет, не чудеса...

Мы просто фронту честно помогали.

На заводе.

Медали труженикам тыла и ветеранам труда.

Памятник детям – донорам Великой Отечественной войны в Макеевке.

Плакат «Быть донором – великая честь для патриота!»

Дети войны.

Завод 767. 1941-1945 гг.

Маленькие защитники Отечества.

Работа на полях.