Басни Ивана Андреевича Крылова книга

| Вид материала | Книга |

- Урок по литературе в 5 классе Тема: «Исторический путь басни», 43.91kb.

- Чуйдук Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы Iкатегории моу томинская, 192.21kb.

- И. А. Крылова «Обоз» в 8 классе. «Его басни переживут века» К. Н. Батюшков. Цели урок, 73.05kb.

- Ивана Андреевича Крылова «книгой мудрости самого народа». Главным достоинством басен, 52.92kb.

- И. А. Крылова «Ларец мудрости» Звучит музыка «Мы начинаем квн», 109.24kb.

- В гостях у дедушки Крылова, 96.93kb.

- Задачи: познавательные: знакомство с творчеством и музыкой великого, 98.13kb.

- Иван Андреевич Крылов. Жанр басни творчестве в Крылова. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья, 40.58kb.

- Басни дедушки крылова, 92.09kb.

- Басни дедушки крылова, 88.87kb.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Основная общеобразовательная школа села Зипуново".

Итоговая аттестационная работа

по литературе.

Басни Ивана Андреевича Крылова –

– книга мудрости народа.

Выполнил

ученик 9 класса

Батманов Владимир.

Учитель

Бабкина Евгения Николаевна.

Оценка

Председатель экзаменационной комиссии

Ассистент

Учитель

2007-2008 уч. год.

Итоговая аттестационная работа

по литературе.

Басни Ивана Андреевича Крылова –

– книга мудрости народа.

Содержание.

- Введение. стр. 3

- Басни Ивана Андреевича Крылова – книга мудрости народа.

- «Великий человек лишь громок на делах…» стр. 5

- Знаменитая басня «Волк на псарне» стр. 6

- «Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь…» стр. 7

- Русский народ знает себе цену стр. 9

- Тематика и житейские уроки крыловских произведений стр. 10

- «Великий человек лишь громок на делах…» стр. 5

- Заключение. стр. 12

- Литература. стр. 13

- Приложение. стр. 14

Введение

Кто не слыхал его живого слова?

Кто в жизни с ним не встретился своей?

Бессмертные творения Крылова

Мы с каждым годом любим все сильней.

Со школьной парты с ними мы сживались,

В те дни букварь постигшие едва.

И в памяти навеки оставались

Крылатые крыловские слова.

М.Исаковский

Русская литература обратилась к басне – одному из старейших творческих жанров – в 17-18 веке. Назидательные, сатирические произведения писали

А.П. Сумароков, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев.

Герои басен – чаще звери, птицы, насекомые; они ведут себя по-человечески, наделяются человеческими качествами. В поступках и взаимоотношениях персонажей мы узнаём свойства характера и особенности поведения людей, к которым нельзя относиться одобрительно. Автор обличает ненавистные ему пороки, высмеивает или осуждает их.

Главное, что объединяет все басни – иносказание, то есть тайный смысл, аллегория и мораль.

Таким образом, басня – это небольшой рассказ, часто стихотворный, с поучительным выводом. Писатели используют просторечную лексику и особый басенный стих (строчки разной длины), передающий разговорную речь.

Высшего своего расцвета в русской литературе басня достигла в творчестве Ивана Андреевича Крылова.

Свою первую басню он написал в 11 лет. Но возвращается, уже будучи профессиональным литератором, к этому жанру гораздо позднее: сначала воздаст дань драматургии, займется книгоиздательской деятельностью. В 1803 году Крылов написал «первую» басню (из тех, что вошли в его басенный сборник) – «Дуб и Трость».

Крылов связал свою судьбу с таким литературным жанром, который к этому времени считался малозначительным и исчерпавшим свои возможности.

В басне «Ларчик» Крылов объясняет читателю, как надо читать его басни, как их понимать. Во всяком деле не следует излишне осложнять задачи, а прежде всего нужно попытаться решить их самыми элементарными и доступными средствами, т.е. попытаться «просто» «открыть ларчик».

Каждая из крыловских басен – именно такой «ларец с секретом».

Крылов Иван Андреевич писал стихи, пьесы, переводил басни. Однажды он решил показать свои переводы известному баснописцу Ивану Ивановичу Дмитриеву. Дмитриев пришёл в восторг от басен, он понял, что в этом призвание Крылова. «Это ваш род, вы нашли его», – сказал он и отправил басни в журнал, где они были напечатаны в 1806 году.

Всё чаще думал Крылов о том, что баснописец Дмитриев прав, что басни – это действительно его «род». Как много правды о жизни можно сказать в таком маленьком стихотворном рассказе! И гораздо легче обмануть цензуру, если действующие лица этой басни – звери, птицы, деревья, вещи, вся природа!

Через несколько лет, в 1808 году, вышла первая книга басен Крылова. В ней было двадцать три произведения. «Можно забыть, что читаешь стихи, – так рассказ лёгок, прост и свободен, и между тем – какая поэзия!» – писал Василий Андреевич Жуковский, прочитав книгу. Всего при жизни Крылова вышло девять книг басен.

Когда Крылова спросили, почему он избрал такой род стихотворений, он сказал: «Ведь звери мои за меня говорят».

Однажды знатный чиновник пригласил Крылова в гости и просил почитать басни. Крылов прочёл несколько своих произведений. Хозяин выслушал его с глубокомысленным видом и сказал: «Это хорошо, но почему вы не пишете так, как Иван Иванович Дмитриев?»

«Не умею», – скромно отвечал Крылов.

Вернувшись домой, Крылов написал басню, которую назвал «Осёл и Соловей».

Басня быстро разошлась в списках, потом была напечатана, и друзья прозвали Крылова Соловьём, а важный чиновник, может быть, узнал себя в другом герое басни – Осле. Вывод из этого Иван Андреевич сделал такой:

Избави Бог и нас от этаких судей!

Басни Ивана Андреевича Крылова – книга мудрости народа.

Люблю, где случай есть,

пороки пощипать!

И.А.Крылов.

В своих блистательно остроумных и мудрых баснях Крылов обличал невежество и тупость, чинопочитание и алчность, лихоимство и чванство, лицемерие и жестокость. Его сатирическая муза всегда служила народу, была его верной защитницей. Самобытный искромётный талант баснописца приковал к себе внимание читающей России.

И напрасно царедворцы пытались дипломатично представить гениального старика эдаким «добрым дядюшкой Крыловым», пишущим безобидные притчи главным образом для детей. Всякий без труда угадывал в крыловских львах, медведях и волках власть имущих самодержавной Российской империи.

С тех пор как Крылов стал знаменит, его начали приглашать всюду – все хотели из уст самого сочинителя услышать новые басни. Тучный, добродушный, проницательно-лукавый, Крылов уклонялся от неугодных приглашений, ссылаясь на то, что якобы «тяжёл на подъём». Так родилась легенда о талантливом ленивце, что никак не вязалось с его могучей работоспособностью. «Этот человек – загадка, и великая», – сказал о Крылове Батюшков. Крылов же мог сказать о себе словами своей басни:

Великий человек лишь громок на делах,

И думает свою он крепко думу

Без шуму.

(«Две бочки»)

Наступил 1812 год. Наполеон готовил вторжение в Россию. Царь Александр всё ещё никак не мог разобраться в обстановке. Надо было действовать, а он малодушничал, и эта его нерешительность вызвала осуждение в народе. В те дни Крылов написал басню «Кот и Повар».

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить:

Чтоб там речей не тратить по-пустому,

Где нужно власть употребить.

12 июня 1812 года шестисоттысячная армия Наполеона перешла границу России. Началась Отечественная война. У каждого русского человека не было ни дум, ни помыслов иных, кроме желания поскорее изгнать захватчиков с родной земли. Патриотические и в высоком смысле злободневные крыловские строки облетали всю Россию. Крылов не был на переднем крае сражений, но был вместе со славным российским воинством, со своим народом.

Наперекор царю, выражая народное мнение, он прославлял Кутузова. А в те дни, когда за победу под Красным Кутузову был пожалован титул Смоленского князя, он написал басню «Ворона и Курица», которая так и начиналась:

Когда Смоленский князь

Противу дерзости искусством воружась,

Вандалам новым сеть поставил…

В июле 1812 года Наполеон со своим войском переправился через Неман. Вся Россия поднялась на защиту Родины. Вместе со всеми переживал тревогу за судьбу своего отечества и Крылов.

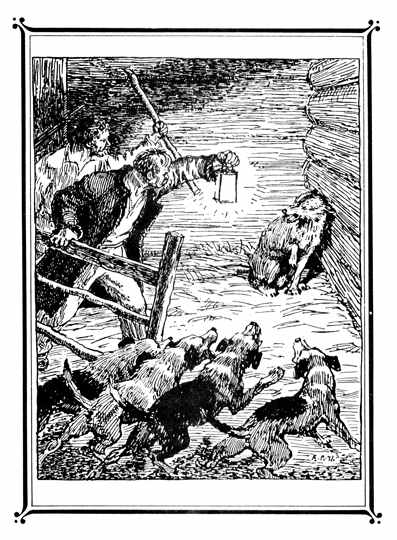

Отгремел Бородинский бой. В деревне Фили Кутузов созвал военный совет, на котором было решено отступать. С армией уходили многие жители. Москва горела. Наполеон, сидя в горящей Москве, понял, что ему грозит гибель; он стал просить мира, но вместо переговоров о мире Кутузов дал его войскам сражение при Тарутине. А Крылов написал по этому поводу свою знаменитую басню «Волк на псарне», которая начиналась так:

Волк ночью, думая залезть в овчарню,

Попал на псарню.

Вся Россия узнала в этом волке Наполеона, и повсюду повторяли его лицемерную, льстивую речь:

…«Друзья! К чему весь этот шум?

Я, ваш старинный сват и кум,

Пришёл мириться к вам, совсем не ради ссоры;

Забудем прошлое, уставим общий лад!»

Но больше всего восторгов вызвал ответ старого Ловчего – Кутузова:

«Ты сер, а я, приятель, сед.

И волчью вашу я давно натуру знаю;

А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой».

Переписав басню, Крылов отправил её Кутузову в действующую армию. «Однажды после сражения под Красным,– рассказывает один из участников войны, – объехав с трофеями всю армию, полководец наш сел на открытом воздухе, посреди приближённых к нему генералов и многих офицеров, вынул из кармана рукописную басню Ивана Андреевича Крылова и прочёл её вслух. При словах «Ты сер, а я, приятель, сед», произнесённых им с особенной выразительностью, Кутузов снял фуражку и обнажил свою седую голову, показывая, что если ощерившийся Волк – это Наполеон, то мудрый Ловчий, знающий волчью натуру, – это он сам. Все присутствующие восхищены были этим зрелищем, и радостные восклицания и аплодисменты раздавались повсюду».

Общеизвестно, что творец языка – народ, и писатель черпает из богатейшей языковой сокровищницы народной в меру своего таланта. Крылов вошёл в русскую литературу как представитель самого народа, «весомо, грубо, зримо» отвергнувший архаичные, салонные литературные формы и понятия. Он ввёл в отечественную литературу и навсегда утвердил в ней изумительные образцы живой народной речи. Предельная простота поэтического языка, совершенство литературной формы в сочетании с весёлым лукавством и глубокой народной мудростью сделали творчество Ивана Андреевича подлинно национальным достоянием русской культуры.

Активное вторжение великого баснописца в общественную жизнь России определило его как политического писателя. В гении Крылова, этого чудесного русского самородка, как и в гении Ломоносова, нашёл своё отражение гений самого русского народа.

Чтобы осмыслить басню, надо понять характер действующих лиц, их отношения, их стремление и цели в конкретной ситуации.

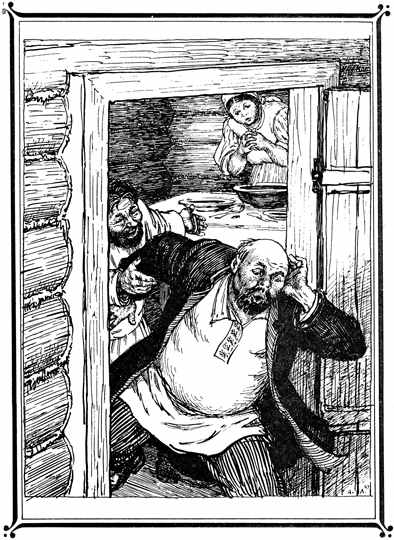

"Соседушка, мой свет!

Пожалуйста, покушай". –

"Соседушка, я сыт по горло". – "Нужды нет

Еще тарелочку; послушай:

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!" –

"Я три тарелки съел". – "И, полно, что за счеты.

Лишь стало бы охоты,

А то во здравье: ешь до дна!

………………………………

Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку

И не давал ему ни отдыху, ни сроку;

А с Фоки уж давно катился градом пот.

Однако же еще тарелку он берет:

Сбирается с последней силой

И – очищает всю. "Вот друга я люблю! –

Вскричал Демьян. – Зато уж чванных не терплю.

Ну, скушай же еще тарелочку мой милой!"

Тут бедный Фока мой,

Как ни любил уху, но от беды такой,

Схватя в охапку

Кушак и шапку,

Скорей без памяти домой –

И с той поры к Демьяну ни ногой.

Что мы узнали о Демьяне из басни?

Гостеприимный, но назойливый, надоедливый, навязчивый Демьян старается заставить Фоку съесть как можно больше. Посмотрим, как уговаривает Демьян Фоку съесть ещё «ушицы». Здесь и ласковое обращение к «соседушке»: «мой свет», «миленький дружочек», – называет его Демьян, – и уменьшительно-ласкательные суффиксы в его речи; он расхваливает уху, заставляет жену кланяться; хвалит Фоку, когда тот съедает четвёртую тарелку.

Для чего он заставляет Фоку столько есть? Может, потому, что хочет показать себя хлебосольным хозяином? А может быть, и потому, что сам очень любит эту уху, радуется, что она удалась, и хочет искренне доставить удовольствие «соседушке» – и не замечает, как теряет чувство меры.

А каким мы представляем себе Фоку? Живот Фоки раздут. Он весь в поту. Отдувается, вздыхает, снимает кушак. Он любезен, терпелив, уступчив. Хочет отказаться от ухи и при этом не обидеть Демьяна. У него две реплики, и не случайно: от сытости он и говорить не может. Автор явно сочувствует персонажу: «Бедный Фока мой!»

Навязчивость, докучливость Демьяна, как показывает баснописец, привели к обратному результату. Вместо удовольствия Фока испытывает страдания. Назойливое гостеприимство кончилось разрывом дружеских отношений.

Рассказанной историей автор предупреждает, что чрезмерное навязывание чего-то неприятно и просто вредно.

Однажды пригласили Крылова на заседание, где обычно происходили длинные и скучные чтения. Иван Андреевич опоздал и приехал, когда кто-то читал свою пьесу, а слушатели зевали и не могли дождаться конца. Баснописец сел за стол. Председатель тотчас тихонько спросил его:

«Иван Андреевич, что, привезли?»

«Привёз».

«Пожалуйте мне».

«А вот ужо после».

Ещё долго продолжалось чтение. Наконец автор кончил. Тогда Крылов неторопливо полез в карман, вытащил листок бумаги и стал читать басню «Демьянова уха».

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь;

Но если помолчать вовремя не умеешь

И ближнего ушей ты не жалеешь,

То ведай, что твои и проза, и стихи

Тошнее будет всем Демьяновой ухи.

Так кончил Крылов свою басню. Слушатели были очень довольны и хохотали от всей души. Невесело было только автору скучной пьесы.

С глубочайшим уважением и восторженностью отзывались о таланте Крылова и его великом значении для России Пушкин, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Тургенев…

«Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек», – сказал о Крылове Н.В.Гоголь.

В одном из своих стихотворений Крылов писал: «Люблю, где случай есть, пороки пощипать», и всё сильнее и сильнее теперь «пощипывал» пороки. Много горькой правды говорил он в своих баснях о пустых, ленивых, злых и завистливых людях, о взяточниках и ворах, о гнусных порядках в царской России.

Но Крылов знал, что не этими людьми – царскими чиновниками и подхалимами – сильна русская земля. Он верил в талантливый, трудолюбивый, сильный русский народ, который умеет горячо любить и защищать свою родную землю. У этого народа учился он мудрости, учился простому, точному языку, которым писал свои басни.

Русский народ знает себе цену, чувствует свои силы, и об этом говорит Крылов в басне «Листы и Корни». Пусть шумят на деревьях листья, пусть так же как пустые и глупые люди хвалят они себя, говорят, что благодаря им дерево «Так пышно и кудряво, раскидисто и величаво». Из глубины земли, невидимые глазу, спокойно и уверенно отвечают им корни:

… «мы те,

…………………………………..

Которые, здесь роясь в темноте,

Питаем вас. Ужель не узнаёте?

Мы – Корни дерева, на коем вы цветёте!

Красуйтесь в добрый час!

Да только помните ту разницу меж нас,

Что с новою весной лист новый народится,

А если корень иссушится,

Не станет дерева, ни вас».

Так напомнил Крылов своим соотечественникам, что цари меняются, как листья на дереве, в то время как народ – основа жизни – вечен.

Казалось, сам народ говорит словами крыловских басен, и часто трудно было сказать, берёт ли он отдельные слова, выражения, целые фразы из народной речи или сам их создаёт. Он умел находить лёгкие, простые, точные слова для каждой своей басни, и ни одного слова нельзя у него выкинуть или переставить, чтобы не нарушить красоты и цельности всей басни.

Сам Крылов чтением своих басен подчёркивал простоту, естественность их народной речи, их реализм.

Басенный язык Крылова был его собственным разговорным языком. М.Е.Лобанов, многие годы знакомый с Крыловым, вспоминал, что он писал тем же языком, теми же образами и сравнениями, которыми говорил, только обработанными и доведёнными до наивысшего совершенства.

«Крылов в обыкновенном, естественном разговоре, увлекаемый своим талантом, беспрерывно говорил экспромтом, сравнениями, которые могли бы послужить материалом для превосходных басен».

Естественность и простота его чтения были так велики, что исполнение им своих басен иногда и не называли «чтением», а говорили, что он «рассказывает свои басни».

Тематика крыловских произведений близка и небесполезна сегодняшнему читателю.

Например, в басне «Пастух» говорится о том, как страдают от своего Пастуха те, о которых он должен заботиться. У него пропадали овцы. Он жаловался на «страшного волка».

Друзья! – кончает басню Крылов, –

Пустой ваш труд: на волка пошла слава,

А ест овцу-то – Савва.

Случай описан настолько типичный, что последние слова стали поговоркой.

Басня «Белка» – о зверьке, который бегает в колесе на удивление народа и говорит Дрозду о том, как «трудится весь день». Мораль Крылова:

Посмотришь на дельца иного:

Хлопочет, мечется, ему дивятся все;

Он, кажется, из кожи рвётся,

Да только всё вперёд не подаётся,

Как белка в колесе.

Житейские уроки, даваемые Крыловым, совсем не бесполезны. Не бесполезен и урок басни «Лиса», в которой рассказывается, как невыгодна бывает жадность, нежелание поступиться ничем из «своего». Поучение даётся таким примером:

Лиса у проруби пила в большой мороз.

Меж тем, оплошность ли, судьба ль, (не в этом сила),

Но кончик хвостика Лисица замочила,

И ко льду он примёрз.

Ей бы оторвать несколько волосков и освободиться, но она их пожалела: «Да как испортить хвост…? Нет, лучше подождать». Хвост же примерзал всё больше и больше. Настал день, стали слышны голоса подходивших людей. Но оторваться от проруби Лиса уже не могла. Потом пробегавший мимо Волк попросту отгрыз Лисе весь хвост. Крылов заключает:

Мне кажется, что смысл не тёмен басни сей.

Щепотки волосков Лиса не пожалей –

Остался б хвост у ней.

В басне «Крестьянин и Собака» Крылов предостерегает тех, которые за всё берутся, хотя всё уметь им не дано, как собаке не дано печь хлеб и поливать рассаду на огороде, вместо того, чтобы стеречь дом.

В «Двух Мальчиках» автор учит разбираться в друзьях.

В «Разбойнике и Извозчике» пишет от том, что грабеж нередко бывает не выгоден самому грабителю. Разбойник напал на Извозчика и, поплатившись несколькими зубами, выбитым глазом и перешибленной рукой, отнял у него воз, как оказалось…с пузырями!

В басне «Лев и Мышь» Крылов развивает тему народной поговорки, её и приведя в морали:

Не плюй в колодец, пригодится

Воды напиться.

И, наконец, в басне «Кукушка и Петух» Иван Андреевич показывает, как неблаговидно и смешно людям хвалить друг друга, подобно этим птицам:

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку.

Известен и частный повод, вызвавший создание басни. Ещё при жизни Крылова басня, напечатанная в одном сборнике, была сопровождена иллюстрацией, на которой в карикатурном виде изображены Булгарин и его приятель и соратник по низкопробной литературе Греч, до неприличия хвалившие друг друга в печати, на чём для их посрамления и заострил внимание баснописец.

Крылов в последние годы своей жизни не писал басен; с 1843 занялся, как он считал, гораздо более сложным делом – подготовил к изданию собрание своих басен в девяти книгах. Из отдельных он скомпоновал одну – единое цельное произведение со своей композицией, с таким расположением басен, чтобы их чередование и соседство не мешало их пониманию, а, наоборот, в особо трудных случаях давало, соответственно его воле, верные объяснения.

Книга была итогом литературной деятельности, итогом всей его жизни, его обращением к читателям, народу.

Заключение.

Басни Ивана Андреевича Крылова являются

"…книгой мудрости самого народа".

Н.В.Гоголь

Сегодня в нашей жизни не осталось и следа от тех исторических явлений, которые явились непосредственным поводом для написания той или иной конкретной басни Ивана Андреевича Крылова. Но басенное творчество писателя переросло конкретно-исторические границы эпохи, которую оно представляло и выражало, вышло за пределы простой политической аллегории. В этом проявилось подлинное величие гениального русского баснописца.

Сюжеты и характеры, мотивы и образы басен Крылова универсальны. И не только потому, что в них раскрываются «вечные проблемы» добра и зла, дружбы и коварства, истины и лжи, подвига и малодушия в их отвлечённых проявлениях. Не только потому, что в них отразилась народная мудрость веками формировавшихся воззрений на природу человеческого общества и человеческих характеров.

Басни Крылова – образец чрезвычайно ёмких формул острополитического мышления, обретших художественную самостоятельность и афористическую завершённость. Потому-то идеи и образы Крылова, прилагаемые к новой политической ситуации, к новым политическим типам, событиям, и т.д. обретают каждый раз новую жизнь. Блестяще используются меткие крыловские характеристики и его крылатые выражения.

Своими баснями Крылов вошёл в повседневную речь, в быт народа. В самых разных положениях и случаях жизни нам на ум приходят крыловские образы и афоризмы.

Однако не только в этом множестве искрящихся остроумием и неотразимой логикой выражениях и метких словечках современное значение великого баснописца.

Кроме них мы располагаем большими художественными произведениями Крылова, рисующими целую панораму общественной жизни в самых разнообразных её проявлениях, – его, как принято говорить, Главной Книгой.

Полно и точно отметил критик В.Г.Белинский, что «…басни Крылова, кроме поэзии, имеют ещё другое достоинство, которое вместе с первым…делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа…»

Литература.

- С.Михалков. "Слово о Крылове". «Художественная литература». Москва. 1979.

- Н.С.Шер. "Иван Андреевич Крылов". «Детская литература». Москва. 1971.

- А.Десницкий. "Крылов-баснописец". «Просвещение». Москва. 1985.

- И.А. Крылов «Басни. Проза. Пьесы. Стихи». Лениздат.1970.

- А.В.Десницкий «Иван Андреевич Крылов». «Просвещение». Москва. 1983.

- Литература. Учебник–хрестоматия. «Мнемозина». Москва. 1999.

А. М. Лаптев.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Волк на псарне».1947 г.

А. М. Лаптев.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Демьянова уха»

Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Кукушка и Петух»