–Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ

| –Т–Є–і –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ | –Ч–∞–і–∞—З–∞ |

- –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ ¬†3 –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, 2760.07kb.

- –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –У—Н–і –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –†–Є—З–∞—А–і–∞ –С—А—Н–љ—Б–Њ–љ–∞ 4d –±—А—Н–љ–і–Є–љ–≥, 3576.37kb.

- –≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –У—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, 3857.93kb.

- –Х. –Р. –°—В—А–µ–±–µ–ї–µ–≤–∞ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ,, 1788.12kb.

- Breach Science Publishers¬ї. –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ. [3] –Ь–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, 3612.65kb.

- –Ґ–Њ–Љ –•–Њ—А–љ–µ—А. –Т—Б–µ –Њ –±—Г–ї—М—В–µ—А—М–µ—А–∞—Е –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, 3218.12kb.

- –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ petro-canada. Beyond todayвАЩs standards, 9127.08kb.

- –С–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, 2249.81kb.

- –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р. –Э. –Э–µ—Б—В–µ—А–µ–љ–Ї–Њ –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, 2459.72kb.

- –Ґ–µ—Б—В—Л, 4412.42kb.

–†–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥—А–Є–±–Њ–≤

–£ –≥—А–Є–±–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В –Ї–∞–Ї –≤–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ.

–Т–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Њ–Є–і–Є–Є –Є —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Њ—Б–њ–Њ—А—Л. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ—З–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є—П –Є–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А —Г –і—А–Њ–ґ–ґ–µ–≤—Л—Е –≥—А–Є–±–Њ–≤.

–†–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї—Л–Љ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–њ–Њ—А–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ.

–С–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤–љ—Г—В—А–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Й (—Н–љ–і–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ) –Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞—Е –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є—П - –Ї–Њ–љ–Є–і–Є–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е (—Н–Ї–Ј–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ).

–С–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї–Њ–љ–Є–і–Є–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Г —Б—Г–Љ—З–∞—В—Л—Е, –±–∞–Ј–Є–і–Є–∞–ї—М–љ–Є—Е, –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–Є–Ј—И–Є—Е –≥—А–Є–±–Њ–≤, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Ъ–Њ–љ–Є–і–Є–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Њ–є, —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –Њ–љ–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ–Є —В–µ—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.

–Я–Њ–ї–Њ–≤–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —Б–ї–Є—П–љ–Є–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є—Е –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –≥–∞–Љ–µ—В, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Ј–Є–≥–Њ—В–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П —Ж–Є—Б—В—Л, –Њ–Њ—Б–њ–Њ—А—Л, –Ј–Є–≥–Њ—Б–њ–Њ—А—Л, –∞—Б–Ї–∞, –±–∞–Ј–Є–і–Є–Є (—А–Є—Б.10).

–Т –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Д–∞–Ј—Л:

- –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–≥–∞–Љ–Є—П вАУ —Б–ї–Є—П–љ–Є–µ –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї;

- –Ї–∞—А–Є–Њ–≥–∞–Љ–Є—П вАУ —Б–ї–Є—П–љ–Є–µ —П–і–µ—А;

- —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —П–і—А–∞.

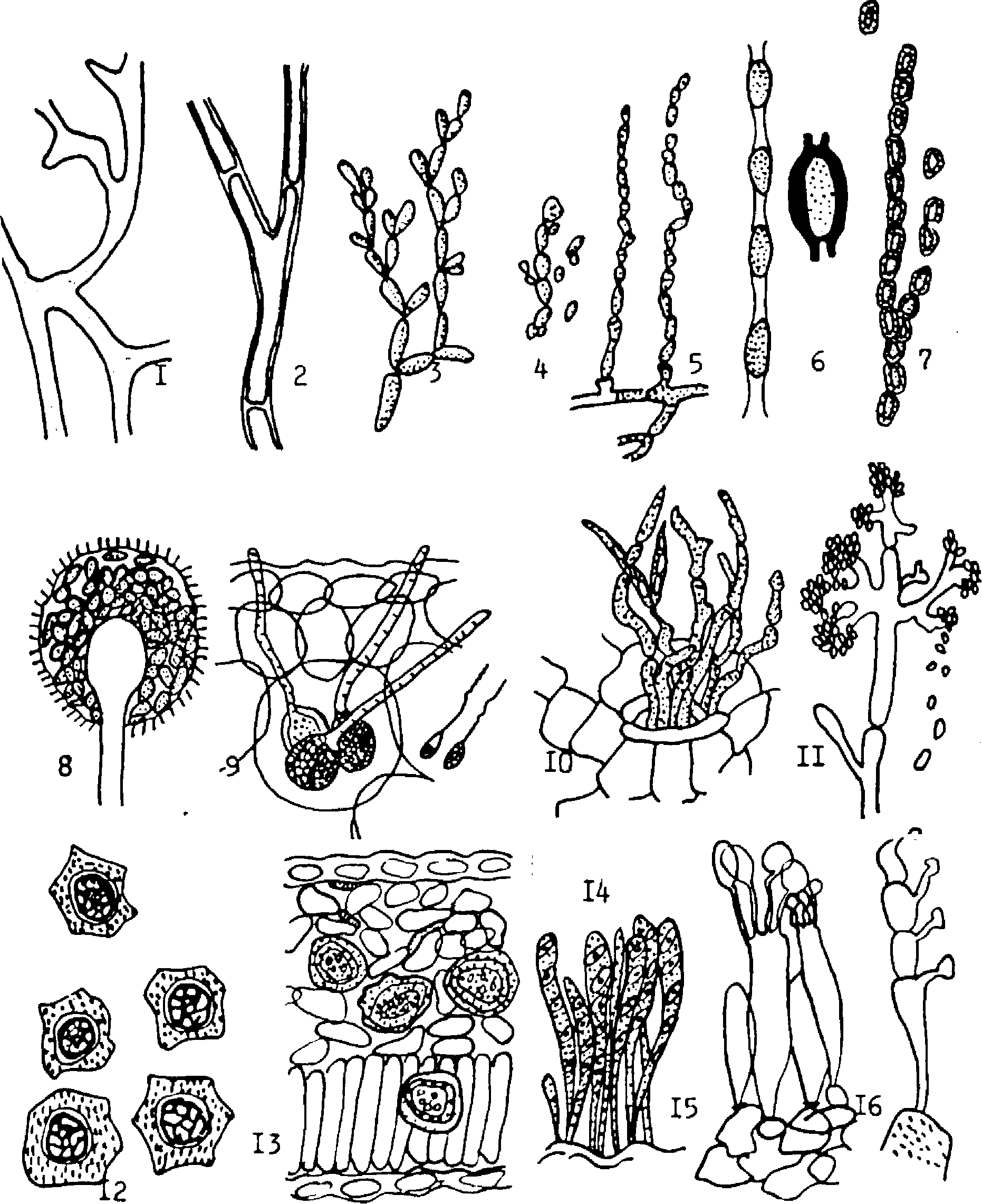

–†–Є—Б.10. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–Є–±–Њ–≤:

1,2 - –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є–є –Њ–і–љ–Њ–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–є; 3,4-–њ–Њ—З–Ї—Г—О—Й–Є–є—Б—П –Љ–Є—Ж–µ–ї–Є–є –Є –±–ї–∞—Б—В–Њ—Б–њ–Њ—А—Л; 5-–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–Є–і–Є–є; 6-–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Њ—Б–њ–Њ—А; 7 - –≥–µ–Љ–Љ—Л (–≤–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ); 8- —Б–њ–Њ—А–∞–љ–≥–Є–є; 9-–Ј–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А–∞–љ–≥–Є–є —Б –Ј–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є; 10,11- –Ї–Њ–љ–Є–і–Є–µ–љ–Њ—Б—Ж—Л –Є –Ї–Њ–љ–Є–і–Є–Є (–±–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ); 12- —Ж–Є—Б—В—Л; 13-ooc–њo—А—Л; 14 - —Б—Г–Љ–Ї–Є —Б —Б—Г–Љ–Ї–Њ—Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є; 15,16 -–±–∞–Ј–Є–і–Є–Є —Б –±–∞–Ј–Є–і–Є–Њ—Б–њ–Њ—А–∞–Є–Є (–њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–њ–Њ—А–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ).

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ вАУ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–Њ—А—Л, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞—В—М –Є–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М—Б—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–∞—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є. –Я–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї

–Э–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А–∞ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –≥—А–Є–±–Њ–≤

–Т –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –≥—А–Є–±–Њ–≤, —В.–µ. —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—Л: –Ї–ї–∞—Б—Б—Л, –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є, —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞, —А–Њ–і—Л –Є –≤–Є–і—Л, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Є—Е –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є - —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —Ж–Є–Ї–ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П.

–Я–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≥—А–Є–±—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В –Ї —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г –У—А–Є–±—Л - Fungi, –Є–ї–Є –Ь—Г—Б–Њta, –Є –і–µ–ї—П—В –љ–∞ 4 –Њ—В–і–µ–ї–∞: –•–Є—В—А–Є–і–Є–Њ–Љ–Є–Ї–Њ—В–∞ вАУ Chytridiomycota, –Ч–Є–≥–Њ–Љ–Є–Ї–Њ—В–∞ вАУ Zygomycota, –Рc–Ї–Њ–Љ–Є–Ї–Њ—В–∞ - Ascomycota –Є –С–∞–Ј–Є–і–Є–Њ–Љ–Є–Ї–Њ—В–∞ вАУ Basidiomycota. –°—О–і–∞ –ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В –∞–љ–∞–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–µ –≥—А–Є–±—Л, –њ–Њ–ї–Њ–≤–∞—П —Б—В–∞–і–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е - —В–µ–ї–µ–Њ–Љ–Њ—А—Д–∞ - –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –≠—В–Є –≥—А–Є–±—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤–µ—Б—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї –≤ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –∞–љ–∞–Љ–Њ—А—Д–Њ–є. –†–∞–љ–µ–µ –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ –≥—А–Є–±–∞–Љ вАУ –і–µ–є—В–µ—А–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В–∞–Љ.

–¶–Р–†–°–Ґ–Т–Ю –Я–†–Ю–°–Ґ–Х–Щ–®–Ш–Х вАУ PROTOZOA

–Ю–Ґ–Ф–Х–Ы –°–Ы–Ш–Ч–Х–Т–Ш–Ъ–Ш, –Є–ї–Є –Ь–Ш–Ъ–°–Ю–Ь–Ш–¶–Х–Ґ–Ђ - MYXOMYCOTA

–°–ї–Є–Ј–µ–≤–Є–Ї–Є - —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї –≥—А–Є–±–Њ–≤ —Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–Є–Ї—Б–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В—Л - —Б–∞–њ—А–Њ—В—А–Њ—Д—Л; –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–µ –≤ –≥–љ–Є–ї–Њ–є –і—А–µ–≤–µ—Б–Є–љ–µ –Є –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–њ–∞–і–µ; –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ - –≤–љ—Г—В—А–Є–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В—Л —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ь–Є–Ї—Б–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –і–≤—Г–ґ–≥—Г—В–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ј–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А —Б –Є–Ј–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–Љ–Є –ґ–≥—Г—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–µ–≥–µ—В–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ - –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–і–Є–µ–Љ, –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Њ–є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Є–Ј —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј—Л (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ Acrasiomycota –Є Dictyosteliomycota, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Ж–µ–ї–ї—О–ї–Њ–Ј–∞ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞).

–С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Є–Ї—Б–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В–Њ–≤ —Б–∞–њ—А–Њ—В—А–Њ—Д—Л –Є –ґ–Є–≤—Г—В –љ–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –µ—Б—В—М –Є –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В—Л вАУ —Н—В–Њ —Д–Є—В–Њ–њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –Я–ї–∞–Ј–Љ–Њ–і–Є–Њ—Д–Њ—А–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В—Л - Plasmodiophoromycetes.

–Ъ–Ы–Р–°–° –Я–Ы–Р–Ч–Ь–Ю–Ф–Ш–Ю–§–Ю–†–Ю–Ь–Ш–¶–Х–Ґ–Ђ (PLASMODIOPHOROMYCETES)

–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ вАУ –Њ–±–ї–Є–≥–∞—В–љ—Л–µ –≤–љ—Г—В—А–Є–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В—Л. –Ч–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —Н—В–Є–Љ–Є —Д–Є—В–Њ–њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є. –Т–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є —Б —З–µ—В–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Б—А–µ–і–Є –Љ–Є–Ї—Б–Њ–Љ–Є—Ж–µ—В–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–≤–∞ –≤–Є–і–∞: Plasmodiophora brassicae - –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—М –Ї–Є–ї—Л –Ї–∞–њ—Г—Б—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Є Spongospora subterranea - –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ—А–Њ—И–Є—Б—В–Њ–є –њ–∞—А—И–Є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—П. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–і–Є–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤—Л—Е (Plasmodiophorales). –Ш P.brassicae –Є S.subterranea - –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В—Л –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є - –Ї–Њ—А–љ–µ–є, –Ї–ї—Г–±–љ–µ–є, —Б—В–Њ–ї–Њ–љ–Њ–≤, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ї–Є—Б–ї—Л—Е –њ–Њ—З–≤–∞—Е. –Ъ–Њ—А–љ–Є –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ—О—В –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–є, —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤—Л–є –≤–Є–і (—А–Є—Б.11).

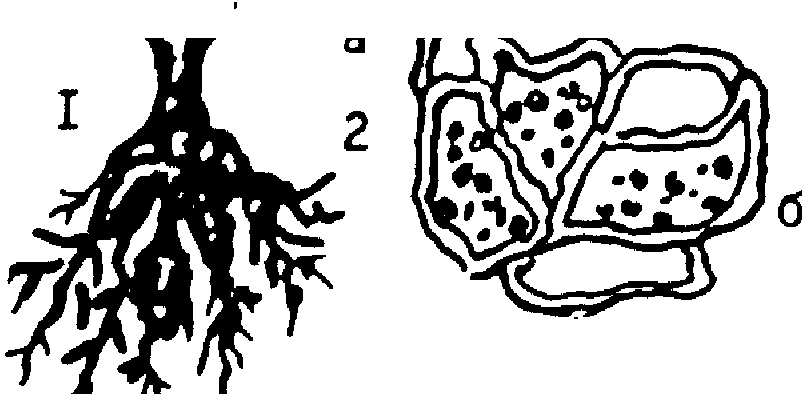

–†–Є—Б.11. –Ъ–Є–ї–∞ –Ї–∞–њ—Г—Б—В—Л:

1 - –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–љ—П—Е; 2 - –њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є–µ—Б—П —Б–њ–Њ—А—Л –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П (–∞¬†-–Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є; –± - –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П).

–Ю–љ–Є –≤–Ј–і—Г—В—Л, –Є –Є—Е –Њ–±—Й–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б—Л —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ 1/30 –Є–ї–Є 1/70 —Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є.

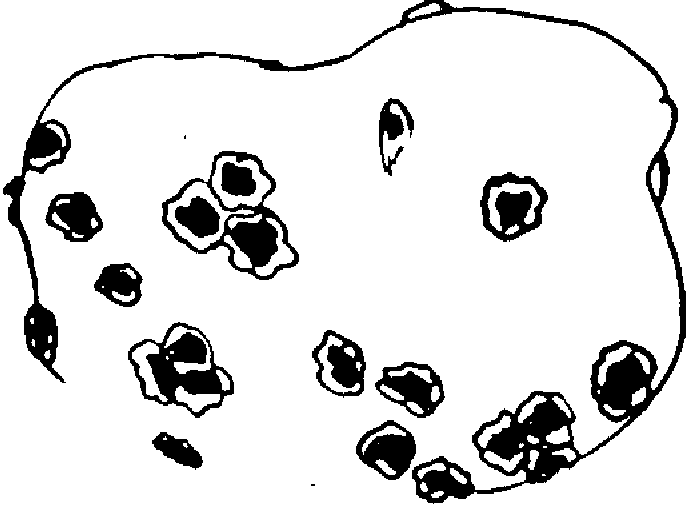

–Ъ–ї–µ—В–Ї–Є –Ї–Њ—А–љ—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В–Њ–≤, —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е, —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–∞—О—В—Б—П (–≥–Є–њ–µ—А—В—А–Њ—Д–Є—П), –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М. –Я—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є Spongospora subterranea –Ї–ї—Г–±–љ–Є, —Б—В–Њ–ї–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–Њ—А–Њ–і–∞–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є. –С–Њ—А–Њ–і–∞–≤–Њ—З–Ї–∞ —А–∞—Б—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П —П–Ј–≤–Њ—З–Ї–∞ —Б –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ—А–Њ—И–Є—Б—В—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–Љ –Є–Ј —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≥—Г–±—З–∞—В—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Њ—З–Ї–Њ–≤ —Б–њ–Њ—А (—А–Є—Б.12). –Ъ–Њ—А–љ–µ–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Є–і –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –±–µ–ї—Л—Е –ґ–µ–ї–≤–∞—З–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ–љ–µ—О—Й–Є—Е –Є —А–∞—Б–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П.

–†–Є—Б. 12. –Я–Њ—А–Њ—И–Є—Б—В–∞—П –њ–∞—А—И–∞

–Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—П.

–Т –њ–Њ—З–≤–µ –Є–Ј —Б–њ–Њ—А –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Ј–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А—Л, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ–≤—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–Є—Б–∞. –°–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–і–Є–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є (—Ж–Є—Б—В–∞–Љ–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ—З–≤–µ –Є –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Г –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ—А–Њ—И–Є—Б—В–Њ–є –њ–∞—А—И–Є 3-4 –≥–Њ–і–∞, –∞ —Г –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П –Ї–Є–ї—Л - 5-6 –ї–µ—В.