Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах колеи 1520 мм

| Вид материала | Документы |

Содержание4. Нормативы для расчета и проектирования Cxxj — коэффициент воздушного сопротивления вагона (кроме первого) в отцепе; S, Sj Скорость роспуска. Нормативы элементов продольного профиля. |

- Ю. М. Лазаренко, канд техн наук (руководитель темы), 506.01kb.

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Украины с изменениями, 4484.22kb.

- Ширина колеи на железных дорогах измеряется по внутренним граням головок рельсов, 165.55kb.

- Правила продления назначенного срока службы вагонов, 298.86kb.

- Руководство по деповскому ремонту № цв-587 от 21 августа 1998 года Грузовые вагоны, 1236.18kb.

- Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах часть, 681.75kb.

- Информационное письмо №137 и 139, 220.42kb.

- А. В. Целько 16 октября 2000 г. N цд-790 инструкция, 2922.82kb.

- Приказ начальника свердловской железной дороги 22. 05. 2001 г. №90/Н, 1113.2kb.

- П ii-35-76 строительные нормы и правила часть II нормы проектирования глава 35 котельные, 1513.68kb.

4. НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

СОРТИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

4.1. Основное удельное сопротивление движению со0 вагонов

при скатывании их с горки рассматривается как случайная величина, распределение которой можно аппроксимировать гамма — распределением.

Числовые характеристики распределений со0 следует принимать вне зависимости от температуры наружного воздуха применительно к весовым категориям одиночных вагонов по табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Диапазон веса вагонов, тс | Весовая категория вагонов | Числовые характеристики распределения со0, кгс/тс | ||

| Наименование | Обозначение | Среднее значение со0 | Среднее квадратичное отклонение | |

| До 28 | Легкая | л | 1,75 | 0,67 |

| 28-44 | Легко-средняя | лс | 1,54 | 0,59 |

| 44-60 | Средняя | с | 1,40 | 0,50 |

| 60-72 | Средне-тяжелая | ст | 1,25 | 0,38 |

| Свыше 72 | Тяжелая | т | 1,23 | 0,35 |

При выполнении горочных конструктивных и технологических расчетов (кроме расчета высоты горки) значения основного удельного сопротивления движению расчетных бегунов (очень плохой — ОП, плохой — П, хороший — X, очень хороший — ОХ) принимаются по табл. 4.2.

Таблица 4.2

| Характеристики | Числовые характеристики расчетных бегунов (вагонов) | |||

| ОП | П | X | ОХ | |

| Расчетный вес q, тс | 22 | 25 | 70 | 85 |

| Основное удельное сопротивление ш0, кгс/тс | 4,5 | 4,0 | 0,8 | 0,5 |

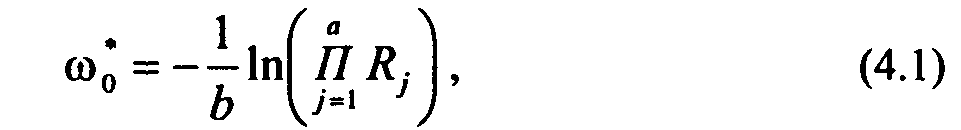

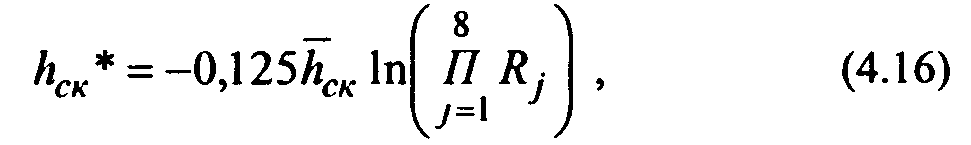

При имитационном моделировании процесса расформирования состава случайное значение основного удельного сопротивления движению одиночного вагона щ , кгс/тс,

где а, Ъ — параметры гамма-распределения;

Rj — случайные числа, равномерно распределенные в интервале (0; 1).

Значения а и b для вагонов разных весовых категорий приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

| Параметры | Значения параметров для вагонов весовых категорий | ||||

| Л | ЛС | С | СТ | Т | |

| а | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 |

| b | 4,0 | 4,55 | 5,76 | 8,80 | 10,54 |

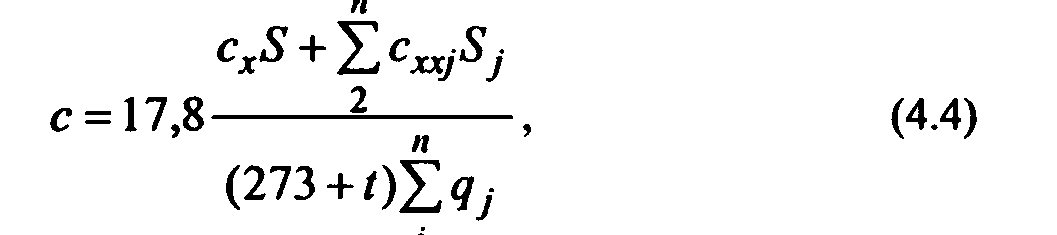

4.2. Удельное сопротивление движению вагона (отцепа) от воздуитой среды и ветра, кгс/тс,

где с — приведенный коэффициент воздушного сопротивления; vom — относительная (результирующая) скорость вагона (отцепа) с учетом направления ветра, м/с. Значения коэффициента с: для одиночных вагонов

где сх — коэффициент воздушного сопротивления одиночных вагонов или первого вагона в отцепе;

Cxxj — коэффициент воздушного сопротивления вагона (кроме первого) в отцепе;

S, Sj — площадь поперечного сечения соответственно одиночного (или первого) вагона в отцепе и последующих вагонов в отцепе, м ;

q — вес вагона, тс;

Σqi-вес отцепа из п вагонов, тс;

t- расчетная температура наружного воздуха, °С.

Коэффициенты сх и схх принимаются по табл. 4.4 в зависимости от рода вагона и угла а (угол между результирующим вектором относительной скорости vот и направлением скатывания отцепа).

Скорость vот и угол а:

где v -средняя скорость скатывания отцепа на участке, м/с;

ve- скорость ветра, м/с;

β- угол между направлением ветра и осью участка пути, по которому движется вагон (отцеп).

Таблица 4.4

| Род вагона | Число осей | S,m2 | Угол а между результирующим вектором относительной скорости и направлением движения отцепа, град | ||||||

| 0 | 10 20 | 30 | 50 70 | 90 | |||||||

| Значения коэффициентов воздушного сопротивления cjcxx | |||||||||

| Полувагон | 4 | 8,5 | 1,36 0,5 | 1.68 0,69 | L83 0,82 | 1.76 0,88 | 1,1 0,8 | 0.43 0,43 | 0,1 |

| Крытый | 4 | 9,7 | 1,1 0,22 | 1.46 0,38 | 1,64 0,56 | 1.58 0,67 | 0.92 0,85 | 0.29 0,29 | 0,1 |

| Полувагон | 8 | 10,7 | 1,56 0,75 | 1.95 0,97 | 2.09 1,13 | 2.03 1,16 | 1,15 0,88 | 0,4 0,4 | 0 15 0,15 |

Значения коэффициента воздушного сопротивления сх

| Платформа | 4 | 4,1 | 1,51 | 2,02 | 2,30 | 2,23 | 1,3 | 0,40 | 0,1 |

| Цистерна | 4 | 9,8 | 0,59 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,56 | 0,19 | 0,05 |

| Цистерна | 8 | 10,3 | 0,81 | 1,08 | 1,22 | 1,10 | 0,65 | 0,19 | 0,05 |

| Хоппер | 4 | 9,9 | 0,92 | 1,18 | 1,38 | 1,46 | 1,21 | 0,68 | 0,25 |

Примечание. Воздушное сопротивление четырехосной платформы с контейнерами принимается равным сопротивлению крытого четырехосного вагона.

Расчеты с допустимой погрешностью при углах β < 30° можно выполнять по формулам:

В приведенных формулах (4.5) и (4.7) знак «+» принимать при встречном ветре, знак «-» при попутном.

Знак Wсв в формуле (4.2) принимается согласно знаку выражения (v±vвcosβ).

4.3. Удельное сопротивление движению вагонов от снега и инея следует учитывать для зимних условий в пределах стрелочной зоны и на сортировочных путях и устанавливать в зависимости от весовой категории вагонов и температуры наружного воздуха по табл. 4.5.

Таблица 4.5

| Весовая категория | Дополнительное сопротивление Wсв | кгс/тс, | ||||

| При температуре Со | | | ||||

| -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | |

| Легкая | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,3 |

| Легко-средняя | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,4 |

| Средняя | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |

| Средне-тяжелая | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |

| Тяжелая | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,5 |

4.4. Удельная работа сил сопротивления движению вагона (потеря энергетической высоты), м эн.в.: основного удельного сопротивления

удельного сопротивления среды и ветра

удельного сопротивления снега и инея

где 1 — длина участка пути, на котором рассматривается действие этих сил, м;

w о,w св ,w сн- расчетные значения удельных сопротивлений, определенные в соответствии с пп. 4.1-4.3.

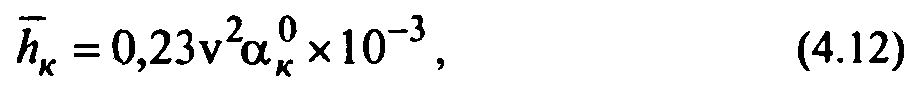

Где αк v- соответственно угол поворота кривой, град., и средняя скорость движения вагонов в кривой, м/с.

4.6. Удельная работа сил сопротивления движению (потеря энергетической высоты) от ударов колес вагонов на стрелочном переводе (об остряки, крестовины и контррельсы) представляет собой случайную величину, среднее значение которой определяется, м эн. в.,

4.5. Удельная работа сил сопротивления движению вагона (потеря энергетической высоты) от кривой представляет собой случайную величину, среднее значение которой определяется, м эн.в.:

где v — средняя скорость движения вагона по стрелочному переводу, м/с.

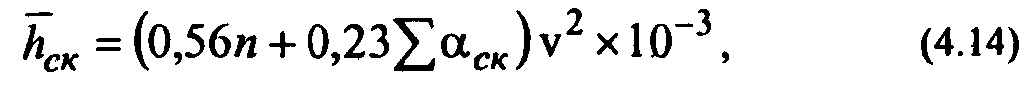

- Среднее значение удельной работы сил сопротивления движению (Потери энергетической высоты) от кривых и стрелок в пределах маршрута (участка) скатывания отцепа, м эн. в.:

Где n и Σαск— соответственно число стрелочных переводов и сумма углов поворота, град., включая стрелочные углы, на маршруте (участке) скатывания;

v — средняя скорость движения вагона на маршруте (участке) скатывания, м/с.

Среднее квадратичное отклонение значений hCK:

При имитационном моделировании процесса расформирования состава случайное значение hск* в пределах маршрута (участка) скатывания отцепа:

где Rj — случайные числа, равномерно распределенные в интервале(0; 1).

4.8. Определение расчетных бегунов. При расчете высоты горки за расчетный бегун принимают четырехосный крытый вагон. Если на сортировочном устройстве перерабатывается преимущественно один тип вагонов, составляющий не менее 70% от общего вагонопотока, то за расчетный бегун принимают этот тип вагонов.

Вес расчетного бегуна устанавливается на основании анализа структуры всего вагонопотока, перерабатываемого на горке в наиболее напряженный и неблагоприятный период года.

Если перерабатываемый вагонопоток относится к смешанному типу (число легковесных вагонов составляет более 10%), то вес расчетного бегуна определяется как средневзвешенное значение веса вагона в выделенной группе легковесных вагонов, составляющих около 10% от всего вагонопотока.

Если перерабатываемый вагонопоток относится к груженому типу (число легковесных вагонов менее 10%), то вес расчетного бегуна определяется как средневзвешенное значение веса вагона в выделенной группе (около 10% вагонопотока), состоящей из вагонов легкой и средней весовых категорий.

Соответствующие параметры расчетного бегуна

устанавливают по табл. 4.1.

Для конструктивных и технологических расчетов при определении расчетных величин скорости роспуска, скоростей входа на тормозные позиции и выхода отцепов с них, мощности тормозных позиций, интервалов на разделительных элементах и др. за расчетные бегуны (ОП, П, X, ОХ) принимаются четырехосные полувагоны, параметры которых приведены в табл. 4.2

- Скорость роспуска. Конструкция и техническое оснащение сортировочной горки (план, высота и профиль горки, технические средства механизации и автоматизации) должны обеспечивать непрерывное, бесперебойное и безопасное расформирование составов при соблюдении всех технических и технологических требований со скоростью роспуска не менее указанной в табл. 4.6.

Таблица 4.6

| Сортировочная горка | Расчетное сочетание бегунов | Скорость роспуска Vop, м/с | ||

| Повышенной и большой мощности | ОП-ОХ-ОП | 1,7 | ||

| Средней мощности | ОП-Х-ОП | 1,4 | ||

| Малой мощности | С тормозной позицией на спускной части | Механизированной | П*-Х-П* | 1,2 |

| Немеханизированной | П*-Х-П* | 1,0 | ||

| Без тормозной позиции на спускной части | п*-х-п* | 0,8 | ||

* При доле порожних вагонов менее 30 %, в других случаях принимается сочетание ОП-Х-ОП.

Возможность реализации установленной скорости роспуска необходимо проверять наличием достаточных интервалов на всех разделительных элементах спускной части горки между бегунами, последовательно скатывающимися в расчетном сочетании (табл. 4.6).

Для обеспечения достаточных интервалов между скатывающимися отцепами следует предусматривать резерв интервала на каждом разделительном элементе не менее 1 с. Это условие следует проверять для неблагоприятных и благоприятных условий скатывания, при встречном и попутном ветре.

- Средняя скорость движения. Среднюю скорость движения расчетного бегуна по различным участкам горки следует принимать в зависимости от мощности горки (табл. 4.7)

Таблица 4.7

| Расчетные участки горки | Средняя скорость движения вагонов на горках, м/с | ||||||

| с двумя и более ТП на спускной части | с одной ТП на спускной части | без ТП на спускной части | |||||

| ГПМ | ГБМ | ГСМ | ГММ | ГСМ | ГММ | ГММ | |

| Or вершины горки до начала ITII | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |

| От начала ГГП до начала НТП | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 |

| Or начала НТП до начала парковой механизированной тормозной позиции или до башма-косбрасывателя | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4.0 | 3,0 | |

| Сортировочные пути (до расчетной точки) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1.4 |

4.11. Определение расчетных неблагоприятных и благоприятных метеорологических условий. Конструктивные и технологические расчеты сортировочных горок производятся для расчетных неблагоприятных и благоприятных метеорологических условий. Параметры расчетных метеорологических условий (расчетная температура, скорость и направление ветра) устанавливаются на основании данных местных управлений Гидрометеорологической службы или метеорологических служб дорог, обобщенных за длительный период наблюдений более 15 лет, или принимаются на основании по главе СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика».

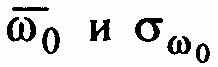

Расчетная температура наружного воздуха определяется как средняя за три наиболее холодных месяца для условий:

неблагоприятных

благоприятных

где tMj — средняя температура воздуха j-ro месяца, °С;

x,Gt— нормированное отклонение и среднеквадратическое отклонение соответственно;

tcp min— средняя минимальная температура воздуха для данного месяца, °С.

Нормированное отклонение х в формуле (4.17) принимается равным 2,0.

Для расчета высоты горки и оценки качества ее конструкции принимаются неблагоприятные условия работы, для которых сочетание температуры воздуха, скорости и направления ветра создает наихудшие условия скатывания вагонов с горки.

4.12. Для оценки условий скатывания по каждому месяцу года производится расчет средней суммарной удельной работы сил сопротивления движению при скатывании расчетного бегуна по расчетному маршруту

максимальное значение которой определяет расчетный месяц с неблагоприятными условиями работы.

максимальное значение которой определяет расчетный месяц с неблагоприятными условиями работы.В общем виде

определяется по формуле:

определяется по формуле:

Поскольку hосн и hск не зависят от метеорологических условий, для установления параметров расчетных метеорологических условий

можно определять по формуле:

можно определять по формуле:

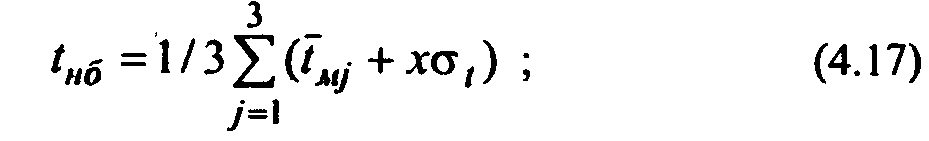

Значение hce определяется как сумма средних величин

удельной работы сил сопротивления воздушной среды и ветра на отдельных расчетных участках горки:

где к — количество расчетных участков, устанавливаемое по плану горочной горловины с учетом указанных в табл. 4.7 границ участков.

Определение hcei производится по формуле (4.10) при среднем значении

которое устанавливается для каждого расчетного участка горки.

которое устанавливается для каждого расчетного участка горки.Значения

определяют по формуле (4.2) с учетом направления скатывания расчетного бегуна и скорости его движения на i-м расчетном участке, принимаемой по табл. 4.7, скорости и направления ветра,

определяют по формуле (4.2) с учетом направления скатывания расчетного бегуна и скорости его движения на i-м расчетном участке, принимаемой по табл. 4.7, скорости и направления ветра,При определении

к расчету принимаются встречные направления ветра, действующие в плоскости, перпендикулярной направлению скатывания, и создающие наибольшие сопротивления движению. Направление скатывания принимается по оси спускной части горочной горловины.

к расчету принимаются встречные направления ветра, действующие в плоскости, перпендикулярной направлению скатывания, и создающие наибольшие сопротивления движению. Направление скатывания принимается по оси спускной части горочной горловины.Скорость и направление ветра принимаются наиболее неблагоприятные при данных условиях роспуска с учетом влияния порывов ветра. Скорость каждого направления следует принимать как среднюю за три наиболее холодных (расчетных) месяца и определять по данным (за срок не менее 10 лет) территориальных управлений Гидрометеорологической службы (или метеорологических служб дорог) в соответствии с местом расположения горки и вычислять по формуле:

Где

- среднее значение скорости ветра в интервале градаций скорости ветра соответствующего расчетного месяца по табл.7 Справочника по климату;

- среднее значение скорости ветра в интервале градаций скорости ветра соответствующего расчетного месяца по табл.7 Справочника по климату; - вероятность (повторяемость) ветра соответствующей скорости данного направления.

- вероятность (повторяемость) ветра соответствующей скорости данного направления.Расчетная скорость ветра в сортировочном парке для благоприятных условий может быть уменьшена на 25% по сравнению с величиной, полученной по формуле (4.22).

Если защищенность принятых расчетных направлений на горке значительно ниже или выше защищенности соответствующих румбов метеостанции, то расчетная скорость ветра может быть в 1,1 раза увеличена или уменьшена соответственно,

В местностях с сильными ветрами, направления которых оказывают существенное влияние на условия скатывания вагонов, вокруг горок и их спускной части создается защита от ветра: естественная (защитные лесонасаждения) и при необходимости искусственная.

Расчеты hcet hCH выполняются для каждого месяца при расчетной температуре наружного воздуха (для неблагоприятных условий). Расчет hCH производится по формуле (4.11) в соответствии с изложенными в п. 4.3 условиями.

При установлении расчетных параметров воздушной среды и ветра в благоприятных условиях, необходимых для проверки качества конструкции горки по условиям скатывания расчетных бегунов, за расчетный принимают тот месяц, для которого сочетание температуры воздуха, скорости и направления ветра создает наилучшие условия скатывания вагонов с горки.

Наилучшие условия скатывания соответствуют минимальному значению

определяемому для каждого месяца по формуле (4.19) или (4.20).

определяемому для каждого месяца по формуле (4.19) или (4.20).Расчеты hce, hCH выполняются для расчетной температуры

наружного воздуха и попутных направлений ветра, действующих по одну сторону плоскости, перпендикулярной направлению скатывания.

При проверке наличия достаточных интервалов между скатывающимися отцепами и выполнении других технологических расчетов в качестве расчетной скорости ветра принимается:

для неблагоприятных условий — ее средневзвешенное значение в румбе наибольшего значения удельной работы сил сопротивления воздушной среды и ветра в расчетном месяце;

для благоприятных условий — ее средневзвешенное значение в румбе наименьшего значения удельной работы сил сопротивления воздушной среды и ветра в расчетном месяце.

4.13. Нормативы элементов продольного профиля.

Проектирование элементов профиля в настоящих Правилах и нормах основано на применении прицельного регулирования скорости движения отцепов. Системы автоматизации сортировочного процесса, использующие этот принцип, должны накладываться на такие горки без каких-либо дополнительных требований к указанным нормативам профилей.

Применение других, в том числе автоматизированных систем, требующих сооружения специальных профилей горок или подгорочных путей, а также ориентированных на использование уже имеющихся подобных профилей (например, располагаемых на сплошных ускоряющих уклонах), допускается по индивидуальным проектам при наличии обоснованных заявок заказчика.

В продольном профиле горочного сортировочного устройства выделяются надвижная, перевальная (горб), спускная части горки и сортировочные пути.

Профиль надвижной части горки может проектироваться главным образом применительно к двум вариантам (рис. 4.1):

перед сопрягающей кривой горба горки устраивается подъем, как правило, крутизной 8-10%о на протяжении 50 м (рис. 4.1, вариант I); предыдущий участок пути надвига (от стрелки предгорочной горловины парка приема до начала подъема) проектируется на подъеме в сторону горки крутизной в пределах 1 -2%о;

перед сопрягающей кривой горба горки подъем проектируется крутизной в среднем 12-16%о на протяжении 150-100 м в целях повышения эффективности роспуска составов с переменной скоростью и безопасности скатывания длинных тяжелых отцепов (см. рис. 4.1, вариант II); предыдущий участок надвижной части (длиной около 350 м) перед подъемом следует располагать на горизонтальной площадке или на подъеме не круче 1%о; разность крутизны этого и смежного элемента не должна превышать 25%о.

При проектировании профиля по второму варианту должны быть обеспечены трогание с места и интенсивный разгон полновесного состава принятым числом (одним или двумя) горочных локомотивов при нахождении первого вагона у вершины горки. Полное (основное и дополнительное) удельное сопротивление при трогании с места

следует определять согласно Правилам тяговых расчетов. К сопротивлению (

следует определять согласно Правилам тяговых расчетов. К сопротивлению ( добавляется среднее

добавляется среднееудельное сопротивление от кривых и стрелок на длине состава.

Выбор оптимальной крутизны следует проводить на основе расчета энергетических затрат на надвиг и роспуск составов (Приложение 9).

При сооружении горки преимущественно для сортировки порожних вагонов (на станциях подготовки вагонов под погрузку, предналивных и др.) целесообразно выбирать высоту подъема (см. hн„ на рис. 4.1) по промежуточному решению между двумя вариантами;

На горках малой и средней мощности при параллельном расположении парков приема и сортировочного конец горочного вытяжного пути, проектируемого на длину состава (не считая участка пути длиной 12 м, засыпаемого балластом перед тупиковым упором), рекомендуется на протяжении примерно 200 м располагать на спуске крутизной до 8%о в сторону горки.

На горках малой и средней мощности при параллельном расположении парков приема и сортировочного конец горочного вытяжного пути, проектируемого на длину состава (не считая участка пути длиной 12 м, засыпаемого балластом перед тупиковым упором), рекомендуется на протяжении примерно 200 м располагать на спуске крутизной до 8%о в сторону горки.Радиусы вертикальных кривых при сопряжении элементов профиля на горбе горки должны быть 350-400 м в сторону надвижной части и 250-300 м в сторону спускной части, считая относительно вершины горки; при сопряжении остальных элементов на надвижной части — не менее 350 м, спускной части горки — не менее 250 м. Сопрягающие вертикальные кривые должны размещаться вне пределов вагонных замедлителей, остряков и крестовин стрелочных переводов.

В виде исключения в пределах вертикальной кривой допускается располагать только переводную кривую стрелочного перевода.

Суммарная крутизна сопрягаемых на горбе горки уклонов надвижной и спускной частей не должна превышать 55%о.

Если при указанных нормативах это условие не соблюдается, следует предусматривать на надвижной части непосредственно перед вершиной горки профильный разделительный элемент, располагаемый на подъеме крутизной не менее 5%о (рис. 4.2), Длина профильного разделительного элемента (между тангенсами смежных вертикальных кривых) должна быть не менее 10 м.

Примыкающий к разделительному элементу участок надвижной части проектируется по условию обеспечения потребной профильной высоты hH; длиной не менее 20 м. При этом суммарная крутизна уклонов этого участка и скоростного элемента не должна превышать 70%о.

На горках малой мощности при соблюдении указанных требований подъем перед сопрягающей кривой горба можно проектировать как один участок крутизной до 25%о.

В спускной части горки выделяются следующие участки: скоростной (возможно два), первой тормозной позиции (I ТП), промежуточный, второй тормозной позиции (II ТП), стрелочной зоны, парковой тормозной позиции, сортировочного парка до расчетной точки.

Скоростной элемент спускной части горки следует проектировать возможно более крутым, но не более 50%о. Разница крутизны этого элемента и следующего за ним допускается не более 25%о. Прямой (в профиле) участок скоростного элемента, ограниченный тангенсами вертикальных сопрягающих кривых, должен иметь длину не менее 20 м.

В целом продольный профиль скоростного участка следует проектировать с учетом условия входа одиночных вагонов из числа очень хороших бегунов при благоприятных условиях скатывания на первую тормозную позицию (I ТП) со скоростью, не превышающей установленные допускаемые значения. Скорость входа вагонов на тормозной башмак на этой позиции для немеханизированной горки не должна превышать 4,5 м/с.

I ТП горок большой и средней мощности необходимо размещать на спуске крутизной, устанавливаемой расчетом (как правило, не менее 12%о), а на горках малой мощности (с одной тормозной позицией на спускной части) — не менее 7%о.

Участок второй тормозной позиции (II ТП) необходимо проектировать на спуске крутизной, обеспечивающей в неблагоприятных условиях трогание с места расчетных плохих бегунов, но не менее 7%о, а в холодных IV-VI температурных зонах — не менее 10%о.

Крутизна участка стрелочной зоны до ее конца должна проектироваться в пределах от 1,0 до 1,5%о, на крайних пучках — до 2,0%о для горок с числом путей до 30 и до 2,5%о для горок с числом путей более 30 и в холодных температурных зонах. Допускается продлевать уклоны крутизной до 2%о в пределы закрестовинных кривых в начале сортировочных путей. Крутизну участка сортировочных путей от предельного столбика последнего разделительного стрелочного перевода до парковой тормозной позиции при расположении ее в кривой допускается выбирать согласно предыдущему пункту, а на прямой — до 1,5%о.

Парковая тормозная позиция при оборудовании ее двухрель-совыми замедлителями на вновь сооружаемых горках и при благоприятных местных условиях — на эксплуатируемых может при обосновании располагаться на спуске крутизной до 8%о, в остальных случаях — при расположении в кривой — на уклоне крутизной до 2%о, а на прямой — до 1,5%о.

Сортировочные пути за парковой тормозной позицией вновь сооружаемых горок следует проектировать на равномерном спуске крутизной 0,6%о, кроме последнего участка длиной 100 м, который совместно с выходной горловиной сортировочного парка должен располагаться на подъеме 2%о.

При устройстве в сортировочном парке второй (дополнительной) тормозной позиции сортировочные пути следует проектировать от I ТП до II ТП на спуске 1%о, а часть пути до последнего участка (располагаемого на подъеме 2%о) — на спуске 0,6%о.

На эксплуатируемых сортировочных горках при их реконструкции пути сортировочного парка допускается проектировать на длине половины состава на спуске до 1%о, а оставшуюся часть пути до последнего участка — на спуске 0,6%о. Для этого случая (при сохранении прицельного способа торможения скорости вагонов) может проектироваться вариант оборудования второй (дополнительной) механизированной тормозной позиции в сортировочном парке или применения, кроме балочных замедлителей, других средств регулирования скорости. Последний участок длиной 100 м и выходная горловина сортировочного парка должны располагаться на подъеме до 2%о.

Продольный профиль спускной части горки следует проектировать отдельно для каждого пучка подгорочных путей с учетом кривизны путей данного пучка.

Расположение отдельных пучков в разных уровнях может быть достигнуто: за счет размещения вышележащих элементов спускной части —от конца пучковой тормозной позиции до предельных столбиков последних разделительных стрелочных переводов каждого пучка — на спусках разной крутизны от 1 до 2,5%о; за счет различий в крутизне элементов профиля на участках между I ТП и пучковой тормозной позицией по маршруту на каждый пучок.

Если на эксплуатируемом сортировочном устройстве продольный профиль, в том числе профиль сортировочных путей, не представляется возможным привести в соответствие с настоящими Правилами и нормами, должен разрабатываться индивидуальный проект реконструкции устройства и оборудования его средствами комплексной механизации и автоматизации по отдельному заданию заказчика с применением, кроме балочных замедлителей, других средств регулирования скорости вагонов.

Поперечный профиль пучка путей по верху балласта следует проектировать площадкой. Допускается проектировать поперечный наклон площадки по верху балласта крутизной, соответствующей разности расчетных высот горки на крайние пути пучка.

Стрелочная горловина на 4-6 путей в маневровом районе, где предусматривается сортировка вагонов толчками, должна устраиваться на спуске крутизной до 1,59%о, на таком же спуске должен располагаться примыкающий к горловине участок вытяжного пути длиной до 50 м. Предыдущий участок вытяжного пути длиной 350 м можно проектировать на подъеме до 2%о или на площадке. Расположение этой части вытяжного пути на спуске до 1,5%о допускается только в трудных условиях.

В маневровых районах, где выполняются в небольшом объеме операции по отцепке групп вагонов от составов и изменению их расположения в составах, целесообразно стрелочные горловины устраивать на спуске до 1,5%о. В тех маневровых районах, где указанные операции выполняются преимущественно с группами порожних вагонов, допускается располагать стрелочные горловины на спуске до 2%о. Примыкающие к этим горловинам вытяжные пути могут располагаться на горизонтальной площадке

.