Представления о программах и программировании в контексте методологической работы

| Вид материала | Программа |

- С. Наумов Представления о программах и программировании в контексте методологической, 955.31kb.

- Программа дисциплины по кафедре социологии, политологии и социальной работы «Теория, 442.54kb.

- Понятие о программах и программировании, 592.28kb.

- Учебной дисциплины «Нейролингвистическое программирование» для направления подготовки, 18.77kb.

- Аннотация программы дисциплины «Методологические основы психологии», 37.74kb.

- Форма представления информации об инновационном проекте, 140.29kb.

- Методические указания к написанию реферата по истории и философии науки, 55.83kb.

- Методические указания к написанию реферата по истории и философии науки, 113.71kb.

- Темы рефератов по дисциплине: Рекреация в туристско-анимационных программах, 39.28kb.

- Методические указания и рекомендации по подготовке и написанию реферата для сдачи кандидатского, 64.74kb.

Представления о программах и программировании в контексте методологической работы

С. Наумов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В настоящее время область разработки и употребления программ различного рода распространяется практически на все сферы профессиональной деятельности. Термин «программа» является сегодня не менее употребительным, чем термин «план», и этим мы обязаны не только широкому внедрению практики программирования для ЭВМ, но и обширной практике разработки программ как организационных документов (начиная от программ телевизионных передач и до глобальных научно-технических и народнохозяйственных программ). Умение составить программу предстоящей деятельности (дальше мы будем говорить только об организационных программах) требуется и от студента, пишущего курсовую работу по заданной теме, и от каждого руководителя научно-исследовательскими работами различного масштаба; программы становятся важными результатами работы целых институтов, организаций, органов управления

Превращение деятельности по разработке программ в массовую резко повышает актуальность работ, направленных на методологическое, научно-теоретическое, методическое и т. п. обеспечение этой деятельности, определение ее социальных и культурных перспектив. Не будет, по-видимому, большим преувеличением утверждать, что перспективы развития программирования как массовой деятельности зависят в настоящее время от ситуации в области активного и целенаправленного формирования представлений о программах и программировании..

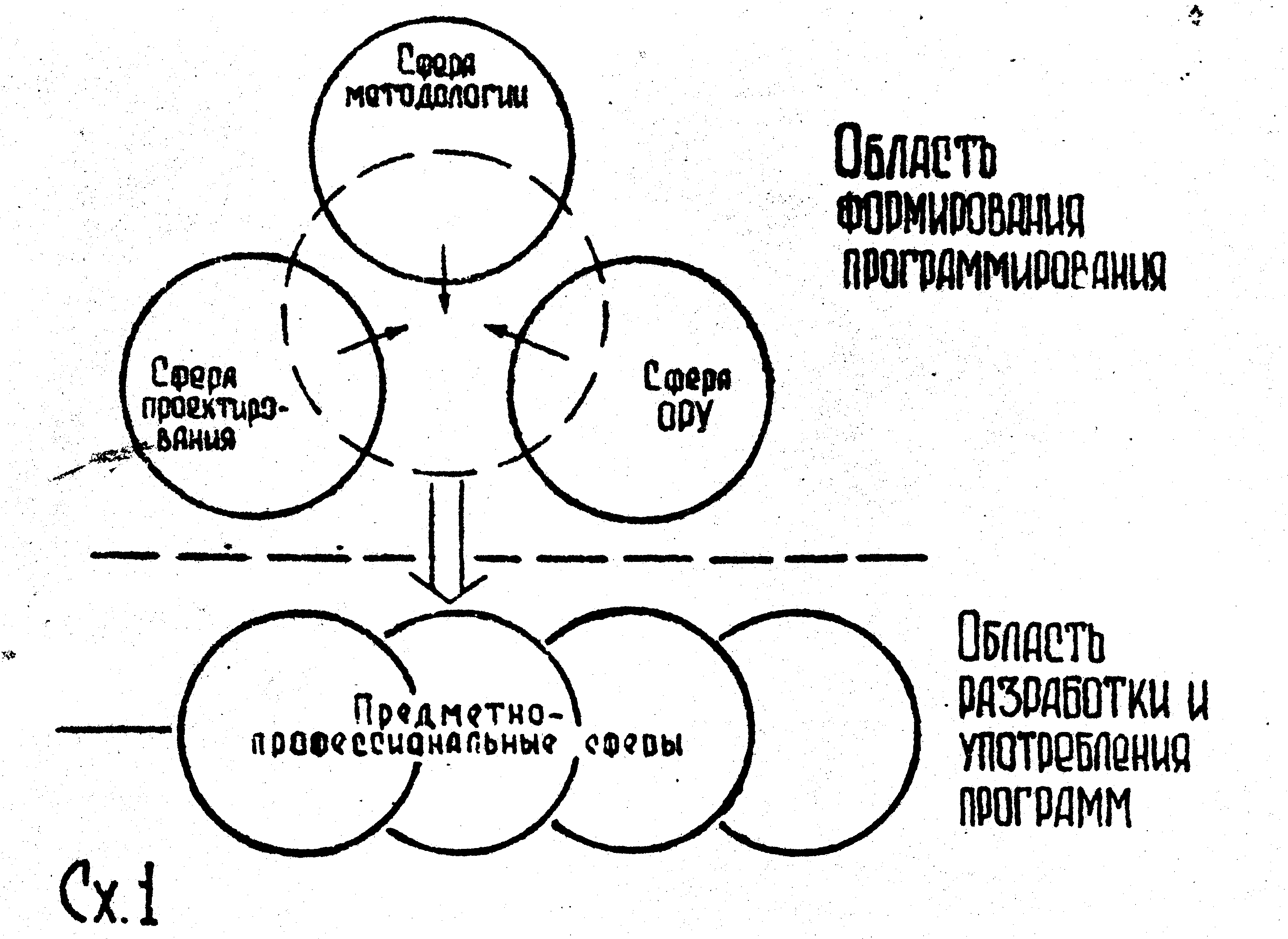

Основными участниками работ в этой области (сх. 1) являются, на наш взгляд, представители трех сфер деятельности: организационно-управленческой (ОРУ), проектировочной и методологической (в данном случае термин «сфера» употребляется не понятийно, вопрос о сферной организации (проектирования будет далее обсужден специально). Каждая из этих сфер формирует собственное осознание практики создания и употребления программ, выдвигает определенный набор требований к специфическим функциям программ и методам их разработки (программно-целевой подход /1/, методы разработки дизайн-программ /2/ и т. п,).

2. В цели данной статьи не входит полный анализ ситуации в этой области, она ориентирована на выделение позиций сферы методологии. Более узко, статья нацелена на анализ изменений в разработках Московского методологического кружка (ММК) за период с конца 50-х годов по 1979 г., до начала проведения ММК организационно-деятельностных игр /3/. Проведение игр привело к глубоким и многоплановым изменениям в деятельности ММК. Для разработок представлений о программах и программировании это имело особое значение, о чем говорит уже тот факт, что из первых 36 «больших» организационно-деятельностных игр (с августа 1979 г. по ноябрь 1984 г.) около половины по содержанию рабочего процесса были явно нацелены на разработку программ и развитие методов программирования. Накоплен богатый и во многом уникальный (проблемный) опыт разработки комплексных программ НИР, отраслевых, межотраслевых, региональных программ, программ развития городов и т. п.

Анализ и оформление этого опыта заставляют обращаться к предыстории игр, рассматривать результаты до-игровых разработок с точки зрения того, какое проблемное развитие они получили в играх

Используя время начала игр как своеобразную точку отсчета, мы выделим несколько важнейших, на наш взгляд, линий ретроспективного анализа разработок ММК.

(1) Линия изменения статуса, места и назначения разработок по теме «программы и программирование» в ММК. В этой линии мы выделяем в предыстории игр: (а) отношение к программам и программированию как к вспомогательным средствам самоорганизации в методологических разработках; (6) отношение к программированию как к нормативному методологическому методу и подходу наряду с другими методами и подходами методологической работы. В после-игровой истории еще дополнительно выделим: (в) отношение к программированию как к «выращиваемому» методологией вместе с другими сферами типу мыследеятельности и (г) отношение к программированию как к основной, к базовой форме организации прикладной методологической работы, как базовой форме организации сферы методологии в полисферном о

кружении.

(2) Линия выявления новых методологических средств, методов, подходов, определяющих инструментальные и объективно-онтологические основания разработок ММК в области программирования) некоторых новых средств за время проведения игр может рассматриваться как результат закономерного продвижения начатых до игр разработок. Однако, часть новых средств, по-видимому, обязана своим появлением именно играм, поскольку их разработка была ориентирована на методологическое обеспечение принципиально новой практики методологии. Таковы, на наш взгляд, новые представления, оформленные в категории мыследеятельности и в рамках системо-мыследеятельностного подхода (СМД-подход).

(3) Линия изменения формы организации методологических разработок. В этой линии надо выделить, во-первых, какие изменения произошли в форме организации собственно методологических, «ядерных» разработок ММК, во-вторых, как изменились формы организации внешних взаимодействий ММК (сферы методологии в целом) с предметно-профессиональными сферами, как изменилась в связи с этим внешняя социально-культурная позиция ММК»

Эта линия анализа важна, о нашу точки зрения, потому, что она позволяет понять, на какое употребление были ориентированы разработки по программам и программированию разных лет* В свою очередь, это позволяет понять изменения не только в ориентациях и ценностных установках, но ив содержании этих разработок. Анализируя в этой линии предысторию и историю игр, мы ограничимся выделением формы методологического семинара, формы методологического «движения" (по аналогии с «системным движением" , "кибернетическим" и т. п.) и формы сферы (полисферы) мыследеятельности.

3. Понимание методологического подхода ММК в качестве необходимого условия предполагает понимание особенностей деятельностного подхода, деятельностной точки зрения /4/ Для всех теоретических работок ММК идея деятельности является базовой, исходной, и как базовая разворачивается в два разных плана.

(1) Идея деятельности задает объектно-онтологический принцип — принцип выделения особого плана анализа социальных структур. Деятельность рассматривается как социальная структура, имеющая определенные закономерности функционирования и развития. Анализом этих закономерностей занимается общая теория деятельности, в рамках которой выделяется соответствующий тип идеальных объектов, строятся модели деятельности, вырабатываются теоретические знания и представления о деятельности. Эти представления отличаются и от традиционных философских, и от политэкономических (в частности, категория деятельности принципиально отличается от категории труда). С точки зрения теории деятельности утверждение о том, что программирование превратилось в массовую деятельность, не банальным, поскольку означает использование вполне определенного круга представлений, в том числе модельных, для анализа практики программ Более того, само это утверждение должно быть проблематизировано: Возможно, что практика программирования сегодня принципиально должна рассматриваться не как особого типа деятельность, а как особый тип мышления, и вопрос о возможности формирования программирования как типа деятельности должен анализироваться специально.

(2) Идея деятельности задает логический принцип, определяя особую логику мыслительного анализа деятельностных объектов ("содержательно-генетическая логика"/5/). Мышление в деятельностном подходе тесно связано с использованием средств системного подхода. Параллельная разработка системных и деятельностных представлений — принципиально важный аспект для ММК с самого начала его существования. Поэтому методологический подход ММК точнее называть системодеятельностным этот момент будет важен при анализе технологической схемы программирования).

Деятельностный подход в целом предполагает состыковку двух выделенных выше планов теоретической работы: логика мыслительной работы должна быть приведена в соответствие с характером анализируемых объектов. Этим определяется и специфика методологических знаний: они являются как бы двухплоскостными и фиксируют знания об объекте одновременно со знаниями о той деятельности и мышлении, в которых они были получены /4/

Деятельностная точка зрения противопоставляется «натуралистической» — как объектной и вещно-ориентированной. В отличие от «натуралистического» подхода, сформированного в рамках естественных наук» деятельностный подход предполагает не только смену объекта исследования (от природных и вещных объектов — к деятельностным), но и одновременно изменение метода исследования,

В методологическом плане деятельностный подход снимает натуралистическую точку зрения, поскольку предполагает стыковку объектных и деятельностных ориентации. Однако, в социо-культурном плане точнее говорить о противопоставлении этих двух подходов. Этот момент становится важным при обсуждении стратегии социо-культурного оформления программирования. Оснащение программирования средствами деятельностного подхода предполагает обсуждение путей освоения этих средств в различных предметно-профессиональных областях. Этот процесс, безусловно, протекает в различных формах — за счет публикаций, постоянного взаимодействия методологов с представителями предметно-профессиональных сфер и т. п. Искусственная организация этого процесса обсуждается сегодня в сфере методологии как организация процесса методологизации и предметно-профессиональных сфер. Некоторые аспекты методологизации затронуты в статье для прояснения позиции ММК в вопросе социо-культурного оформления программирования.

Эти предварительные замечания имеют прямое отношение к содержанию данной статьи, поскольку ряд южных идей, обсуждающихся далее — в частности, вопрос о перспективах оформления проектирования и программирования, о различии функций проекта и программы и т. д. — не могут быть представлены вне использования представлений теории деятельности.

Одновременно мы хотели бы предостеречь читателя от формального сопоставления этих идей с идеями программно-целевого подхода или дизайн-программирования, от сопоставления только на основе использования исходных терминов («проблемы», «задачи», «цель» и т. п.). Такое сопоставление следует, по-видимому, делать специально, через выявление и анализ оснований разработок различного типа. Такая работа, безусловно» необходима, и она, очевидно, предполагает в качестве первого шага понимание имманентной позиции каждого участника разработок в этой области.

В данной работе делается попытка выявить и представить основания разработок ММК в вопросе программирования. Сопоставление с другими разработками проводится лишь фрагментарно и носит, в основном, иллюстративный, а не критический и, тем более, не оценочный характер.

4. Для ММК линия разработок по теме «Программы и программирование» оказалась тесно связанной с разработками по многим другим темам. Поэтому в статье, в частности, затронуты линии работ по темам •Проблемы и проблематизация», «Комплексирование и комплексная организация НИР», «Методологизация профессиональной мыследеятельности", «Системный подход", Системомыследеятельностный подход". Значительное место уделено работам ММК по формированию сферы проектирования. Для темы «Программы и программирование» эти работы представляют интерес как минимум в двух планах. Во-первых, эти работы позволили после 1969 г. поставить вопрос о различии проектов и программ, о возможности ассимиляции проектным подходом всей проблематики программирования (проектный подход в разработке программ). Во-вторых, в этих работах был накоплен богатый идеологический (концепционный). методологический и организационный опыт формирования новых сфер деятельности, нового подхода. Для современной позиции ММК в области формирования программирования этот опыт имеет принципиальное значение.

5. Для понимания субъективной позиции автора добавим, что он является участником работ ММК, только начиная с 1979 г. Поэтому представленный в статье материал следует рассматривать как попытку реконструировать историю разработок по программированию на основе, прежде всего, работы понимающего характера (исходный материал дан автору через опубликованные тексты и через коммуникативные взаимодействия с методологами «старшего поколения»). Позиция автора в выборе тематических проблемных акцентов схематизации опыта предыдущих разработок безусловно несет на себе отпечаток «игрового» периода деятельности ММК. Автор благодарен ГЛ. Щедровицкому, Б. В. Сазонову и П. Г. Щедровицкому за консультации и помощь в подготовке этих материалов

ОТ БЫТОВОГО ТЕРМИНА - К ПОНЯТИЮ

Для ММК с самого начала его 30-летней истории были характерны работы программного типа. Отличительной чертой этих работ была ориентация на перестройку и развитие различных предметно-профессиональных областей. Эти работы были нацелены каждый раз на то, чтобы, во-первых, зафиксировать новый подход ММК к исследованиям и разработкам в той области, которая программируется, и во-вторых, дать представление о конечном результате перестройки этой области. Основными средствами такого программирования являлись понятия, модели, схемы теории деятельности и методологических теорий, строящихся на деятельностной основе /б/. Первые программные работы были ориентированы на перестройку научных предметов, таких как логика, семиотика» лингвистика. Программирование развития научных предметов такого типа определяло характер программных работ ММК примерно до 1967 г.* Начиная с середины 60-х годов появляется второй цикл программных работ, связанных с перестройкой сфер деятельности:

педагогики проектирования, психологии, физкультуры и спорта.

Для этих этапов программных работ ММК характерно отношение к термину «программа» скорее как к бытовому, чем к понятийному. Программы разрабатывались, но специального анализа содержания понятий «программа» и «программирование» не производилось — возможно в сил: того» что просто не возникало таких ситуаций, которые бы этот вопрос поставили. После выхода в 1969 г. работ Лакатоса, посвященных критике «исследовательских программ», был специально поставлен вопрос о различии представлений у Лакатоса и в ММК. С этого момента программы становятся объектом целенаправленного исследования, начинает оформляться понятие программы. Поскольку программы рассматривались как средства организации НИР, был поставлен вопрос о различии профессионального и методологического подхода в организации НИР.

Если сегодня задавать вопрос, чем же являлись - программные" разработки ММК тех лет - собственно программами, проектами, планами — то ответить на этот вопрос будет довольно сложно. И дело здесь не только в том, что мы не имеем на сегодняшний день хорошо проработанных представлений о программах, проектах и т. п. С позиций основных представлений содержательно-генетической логики /5/ при анализе такого рода текста функцию их употребления следует считать логически первичной по отношению к функции их порождения Тогда, отвечая на поставленный вопрос, мы должны анализировать прежде всего то, в какой функции эти тексты употреблялись. Как с этой точки зрения может быть квалифицирована работа. /7/ Независимо от того, насколько осознанно авторы задавали функции этого текста как программного, он именно таким образом понимался, квалифицировался, критиковался другими участниками развернувшейся полемики, хотя в статье мы не найдем явного употребления термина «программа» /71. Таким образом, отвечая на вопрос, был ли «тот текст программой — надо отвечать на вопрос, программой для кого? Этот текст был программой для тех, кто его таким образом понимал и употреблял. И обратно: анализируя только сам текст вне ситуации его реального употребления, нельзя установить, чем он был даже с помощью рафинированных представлений о планах, программах и т. п. Более того, это означает, что само понятие программы (а также проекта, плана, и т. п.) должно быть функциональным, и различие между программами, проектами и т. п. должно фиксироваться на уровне базовых представлений через различие их функций в тех системах деятельности, в которых они употребляются. Отсюда следует и другой важный вывод: один и тот же (по морфологии) текст может выступать и как программа, и как проект — он может как бы расщепляться за счет понимания при втягивании его в деятельность различных людей. Развитие этих представлений а разработках ММК шло в нескольких планах:

1) в плане развития базовых Представлений о системах деятельности (начиная с 1980 г. — системах «мыследеятельности»), в рамках которых могут быть определены место и назначение текстов такого рода. Прежде всего, это представление о социо-технических (позднее — «организационно-технических») системах /б/. Назначение проектов, программ, планов в рамках орг-технических систем (ОТС) определяется как назначение средств искусственного, технического воздействия одних систем деятельности на другие. В качестве наиболее характерных ОТС выделяются системы организационно-управленческой деятельности, относительно которых проекты, программы и т. п. рассматриваются как оргтехнические документы. Принципиальное* значение для темы «программирование» имеет оформление представлений об ОТС, обеспечивающих управление развитием. В настоящее время эти представления являются базовыми для разработки целого ряда прожективных подходов: программного, проектного, прогнозного, планового и т. п.

2) Выделяются специфические функции орг-технических документов — в зависимости от того, на какие организованности управляемой деятельности обеспечивают они воздействие (проекты, прежде всего, на продукты, результаты деятельности, планы — на последовательность действий, оргпроекты — на функциональные структуры). В 1982 г. на ОДИ-17. посвященной методологии программирования, оформляется представление о программах мак средствах, обеспечивающих стыковку и увязку этих специализированных документов.

3) Формируется новый комплекс базовых методологических понятий для анализа развивающихся систем и систем, имеющих ситуативную форму организации — это представление о «Три-Г» -• системах: гетерогенных (состоящих из принципиально разнородных образований), гетерохронных (предполагающих протекание многих независимых, принципиально несинхронизируемых процессов), гетерархированных (т. е. не имеющих иерархированной организации, предполагающих существование многих независимых иерархий). Развитием этих понятий будет, по-видимому, определяться перспективная методологическая база для анализа ситуативных и развивающихся систем.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Существенные изменения в представлениях о программах и программировании были связаны для ММК с проведением работ по формированию сферы проектирования. Эти работы были начаты в 1964 г. в связи с организацией во Всесоюзном институте технической эстетики (ВНИИТЭ) лаборатории по теории и методологии дизайна. Эта лаборатория должна была разработать методологическую, теоретическую и стратегическую основу для (1) социо-культурного и (2) организационного оформления проектирования в нашей стране. Ситуация в области проектирования во многом напоминала современную ситуацию в области программирования: несмотря на массовый выпуск проектной документации в различных профессиональных сферах и областях (архитектуры и градостроительства, дизайна, строительства, инженерии и т. д.)— методологические характеристики содержания проектов и проектной деятельности отсутствовали, повсеместное вторжение проектных идей, проектных методов работы не было осознано как принципиальное, кардинально изменяющее средства и методы мышления и деятельности в различных областях. Наиболее показательная и драматичная ситуация складывалась за счет этого — начиная с 30-х годов — в сфере архитектуры и градостроительства. Традиционные архитектурные методы работы, традиционные формы осознания архитектором роли, места и статуса своей профессии не позволяли этой сфере ассимилировать а адекватных формах вторжение проектирования. Это привело к нарастающему отрыву архитектурной теории и методологии от практики градостроительства, «собственно архитектурная- работа начала приобретать все более теоретический и идеологический характер, а практика разработки проектной документации — все болев рутинный. Эта ситуация сохраняется в архитектуре и на сегодняшний день (8).

Попробуем на пример» работ, начатых ММК во ВНИИТЭ и продолжающихся в различных формах до сих пор, выделить некоторые характерные черты механизма взаимодействия сферы методологии с предметно-профессиональными областями. (1) Прежде всего, в ММК был проделан рефлексивный анализ социо-культурной ситуации существования проектирования и на его основе составлена своеобразная план-карта проектировочного движения. (2) Затем имеющийся в движении опыт осознания проблем проектирования был проработан, оформлен и развит за счет использования средств теории деятельности Это прежде всего означало, что проектирование было представлено как деятельность особого вида (в социо-культурном плане такое представление проектирования может быть противопоставлено, например, представлению проектирования как искусства). (3) Была разработана план-карта научных исследований, которые должны обеспечивать функционирование и развитие проектирования как вида деятельности. (4) На базе методологических разработок (1 —3) была предложена концепция и программа социального и социо-культурного оформления проектирования.

Шаги (1 —3) можно представить как втягивание и освоение методологией в собственных формах опыта профессиональной деятельности. Одним из результатов такого втягивания является появление нового канала развития и трансляции опыта проектирования — в сфере методологии, и этот канал может существовать достаточно автономно от двух других, ранее сложившихся — канала (каналов), существующего в отдельных областях проектирования, и канала, оформляющегося в рамках межпрофессионального проектировочного движения. Соответственно, появляется и еще один плацдарм реализации проектирования в новых формах. Дальнейшую историю развития проектирования (с середины 60-х годов по настоящее время) можно рассматривать как результат взаимодействия и взаимовлияния трех этих достаточно автономных каналов развития. Выделенный выше шаг (4) является примером воздействия сферы методологии на проектировочное движение за счет выдвижения концепции и программы развития проектирования. Не анализируя эту историю сколько-нибудь подробно, выделим только некоторые результаты, важные для разработок представлений о программах и программировании.

Для сферы методологии разработка проблем проектирования дала не только частную область приложения представлений теории деятельности, но и позволила расширить арсенал основных методологических средств. Анализ проектировочных способов мышления позволил начать разработку проектного подхода как дающего принципиально новую форму организации мышления. Эта новая форма в социо-культурном плане противопоставлялась форме организации естественно-научного мышления. Так же, как проведенный ранее анализ форм организации естественнонаучного мышления позволил методологии оформить в качестве одного из своих важнейших средств исследовательский подход, теперь началось оформление проектного подхода. Методологический стиль мышления стал характеризоваться как объединяющий исследовательские и проектные формы мышления/9/.

О

писание проектирования в средствах теории деятельности предполагает представление его в трех планах (трех масштабах): (1) как занимающего определенное место среди других деятельностей, взятых в целом с точки зрения исторического развития «универсума деятельности», (2) как имеющее определенное внутреннее строение, состав входящих в него компонентов, (3) как имеющее определенный состав и строение элементарных единиц, из которых складываются более широкие структуры деятельности /9/. На уровне базовых методологических разработок представление проектирования в первом плане (а также аналогичные разработки для сферы педагогики, физкультуры и спорта и др.) дает толчок формированию теоретических представлений о сфере деятельности. Проведенные в течение последующих 10—15 лет разработки по сферной организации деятельности позволили, в частности, зафиксировать, что полная сферная организация предполагает обеспечение, как минимум, пяти сферных процессов: 1) воспроизводства. 2) производства, 3) функционирования, 4) развития и 5) организации, руководства, управления. Так же, как и представление о типе деятельности, представление о сфере деятельности относится к числу нормативных методологических представлений, оно не является изображением профессиональной сферы, например, профессиональной сферы проектирования. Оно может быть использовано лишь в качестве одного из методологических средств, позволяющих разработать проект и программу этой профессиональной сферы.Такие проекты и программы были разработаны для сферы проектирования в концепции «обособляющегося». «тотального» и сферно организованного проектирования. Разработки этой концепции в последующие — 15 лет показали, что последовательное проведение стратегии на обособление проектирования и оформление его в виде сферы деятельности не может не приводить к «окукливанию» и, следовательно! прекращению дальнейшего развития проектирования» Как осуществить выделение, обеспечить автономность существования сферы и избежать «окукливания»? Идея ответа на этот вопрос появилась еще в конце 60-х годов: надо выделять сферу проектирования в полисферном окружении, задавать с самого начала такие связи и отношения между сферами, чтобы обеспечить их << открытость. Однако эта идея долгое время не имела прорисовки в адекватных средствах, поскольку средства системо-деятельностного подхода, являющегося в это время основным для ММК, позволяли анализировать только сферные процессы производства и воспроизводства. Анализ процессов развития требовал новых средств» позволяющих анализировать совместно процессы мышления и деятельности. Такие средства начали оформляться уже после начала игр: с 1980 г. начаты разработки категории мыследеятельности. Полная мыследеятельность начинает рассматриваться как имеющая три разные состыкованные слоя: слой мышления, слой мысле-коммуникации и слой практического мыследействования (сх. 2). В настоящее время ведутся работы по системо-мыследеятельностной проработке представлений о полисфере»

Зададим еще раз вопрос о том, явились ли эти работы проектами и программами, а если да, то для кого? Прежде всего, они являлись проектами и программами для методологических разработок* Как могли употребляться такие проекты и программы в работах ММК 60-х— 70-х годов? методологические разработки этого периода велись преимущественно в двух формах: семинарской форме и форме методологического

«движения». С точки зрения современных представлений о мыследеятельности можно утверждать, что для семинарской формы работ характерен акцент, фокусировка на слое «чистого» мышления, работа семинара носит преимущественно теоретический характер. Если рассматривать