Районный конкурс творческих работ «И грянул бой, Полтавский бой!» Поисково

| Вид материала | Конкурс |

- Положение о Московской открытой научно-практической конференции по истории России, 85.09kb.

- Урок игра «Морской бой», 61.3kb.

- Новости 2-6 мая: Дни Российского кино и открытие киноклубов «Золотой Витязь». Сербия, 400.35kb.

- «Морской бой» интеллектуально-творческая игра, 144.52kb.

- А. Е. Вандам Вклассификации военных знаний искусство вести бой называется тактикой,, 1036.17kb.

- Отдел образования, 206.67kb.

- Конкурс творческих работ Историческая викторина «Я помню! Ягоржусь!», 316.27kb.

- Рукопашный бой как средство защиты и нападения известен с зарождения человеческого, 150.11kb.

- Конкурс творческих работ учащихся «Спасибо не курю!», 66.67kb.

- Конкурс Место проведения Кол-во баллов, 691.22kb.

Районный конкурс творческих работ «И грянул бой, Полтавский бой!»

- Поисково-исследовательская работа.

Выполнила: Герасимова

Ольга Николаевна,

29 мая 1994 года рождения,

ученица 8 класса

МОУ «Краснооктябрьская СОШ»

Руководитель: Шукман Л.А.,

учитель русского языка

и литературы.

2009

Содержание.

Стр.

- Введение 3

- Глава I.Роль Петра Первого в победе русской армии под Полтавой. 4-5

3. Глава II. «Сии птенцы гнезда Петрова» в Полтавском сражении. 6-12

4. Библиография 13

Введение.

300 лет назад, 27 июня 1709 года, состоялось решающее сражение долгой Северной войны – Полтавская битва. Закончилась она уверенной победой русских. Полтавская победа до сих пор остается одним из самых великих событий русской и мировой истории.

Моя работа посвящена Петру Первому и его сподвижникам - тем сынам России, которые одержали эту победу, прежде всего, силой военного искусства.

Цель: выяснить роль Петра Великого и «птенцов гнезда Петрова» в Полтавской битве.

Задачи: 1. Изучить научную литературу о Полтавском бое 27 июня 1709 года;

2. Найти материал о Петре Первом, его роли в Полтавской баталии;

3. Отыскать имена сподвижников Петра и исследовать участие каждого из них

в Полтавском бое.

Литературы о Северной войне (1700-1721 гг.) и Полтавском бое как решающем ее событии нашлось достаточно много. Это и учебники, и различные энциклопедии, но трудность работы с этими источниками состояла в том, что в них указываются разные цифры (численность русской и шведской армий, количество орудий, возведенных редутов и т.д.) и даже разные даты событий.

В поисках материала о сподвижниках Петра я обратилась к поэме А.С.Пушкина «Полтава», где есть упоминание о самых верных приближенных царя, сыгравших самую важную роль в победе на Полтавском поле. Изучив другую литературу, я с удивлением обнаружила, что у Петра I было очень много сподвижников, во многих он сумел рассмотреть талант будущих военачальников, дипломатов, государственных деятелей. В трудный для России час они как верные сыны были рядом со своим царем, с русским народом. Большую помощь оказал также Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Чтобы понять смысл отдельных слов в статьях научной литературы, мне приходилось обращаться к Толковому словарю.

Глава 1. Роль Петра Первого в победе под Полтавой.

В 1700 году после заключения мира с Турцией главной задачей Петр I считал борьбу со Швецией за выход к Балтийскому морю, так необходимый молодой, развивающейся России. Началась Северная война, в годы которой Петр показал себя талантливым полководцем. Он не стыдился учиться воевать у «сынов любимых победы» и часто говорил, проигрывая очередное сражение шведам: «Господа шведы, может быть, еще не раз побьют нас, но у них мы научимся побеждать!» Петр понимал, что к началу XVIII века старое устройство русской армии уже не отвечало требованиям обороны государства и задачам внешней политики. Еще после сражения под Нарвой в 1700 году, когда русская армия была разгромлена, Петр I сделал выводы: он начал создавать новую русскую армию и оснащать ее новейшей по тем временам артиллерией. Военная реформа была закончена к 1709 году – году Полтавской битвы.

Решающий день наступил – 27 июня 1709 года, день Полтавской битвы.

Укрепленный лагерь русской армии был построен 25 июня 1709 года и представлял собой систему фортификационных сооружений (бастионов и реданов), окруженных земляными валами высотою в 3м., рвов и артиллерийских позиций, расположенных за валами. Одной стороной лагерь примыкал к крутому берегу реки Ворсклы. Накануне битвы в лагере располагалось около 42 тысяч солдат русской армии и 72 орудия. Перед лагерем находился участок равнинной местности шириной около одного километра, ограниченный с севера и юга лесом. Для защиты подступов к лагерю по приказу Петра I была построена продольная и поперечная линия земляных укреплений, состоящая из 10 редутов. Такие укрепления были новостью в военном деле. Петр решил измотать противника на линии редутов, а затем разбить его в поле. Шведы, несмотря на значительные потери, смогли все же пройти через линию укреплений и вышли к русскому лагерю.

При построении войск Петр проявил себя как талантливый стратег: он построил свои основные войска в две линии. В центре расположилась пехота, а на флангах – конные драгунские полки. В первой линии пехоты развернулась артиллерия.

Перед началом битвы Петр обратился к своим войскам с речью. Мысль его была ясной защита Отечества, слова его запали в душу каждому солдату: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего».

Перед началом битвы Петр обратился к своим войскам с речью. Мысль его была ясной защита Отечества, слова его запали в душу каждому солдату: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего».В годы правления Петра I патриотизм приобретает характер государственной идеологии, считается выше всех ценностей и добродетелей, а главным девизом россиян становятся слова "Бог, Царь и Отечество". С тех пор воспитание в армии основывается на положении: русский солдат служит не ради чести и славы своей или императора, а в интересах государства Российского.

На боевом духе солдат сказалось не только напутственное слово царя, но и то, что Петр I лично участвовал в сражении, находясь в самых опасных местах: его шляпа и седло были прострелены вражескими пулями. В центре, где находился сам Петр I с Новгородским полком, шведы прорвали линию русских батальонов, однако в бой своевременно вступил второй батальон во главе с самим царем, и опасный прорыв был ликвидирован. Шведам не удалось сломить сопротивление русских и отбить их атаки: враг вынужден был отступить под мощным натиском.

Здесь же на поле битвы Петр I награждал отличившихся в бою генералов, офицеров, солдат. Сам же Петр Алексеевич по решению генералитета, офицеров и рядовых был из полковников произведен в генералы.

Русские праздновали победу. В царском шатре, где пировал Петр, находились и пленные шведские генералы: русский царь умел ценить истинную храбрость врагов-учителей шведов.

Глава II. «Сии птенцы гнезда Петрова» в Полтавском сражении.

…………………………..

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова –

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин.

А.С.Пушкин «Полтава».

Все великие свершения Петра I не могли быть сделаны без группы единомышленников, часто называемых «птенцами гнезда Петрова». Петр окружил себя людьми, подобными ему самому: деятельными, энергичными, волевыми. Воспитывая себе сподвижников самим обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к талантам и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий.

Среди этих талантливых людей первое место справедливо занимает Меншиков Александр Данилович (1673-1791). Согласно преданию, он в юности был простым пирожником. Отец Меншикова не пошел в Преображенском полку дальше капрала, а сам он около 1698 г. был только сержантом. Уже в это время юный Меншиков был, по-видимому, в большой милости у царя, называвшего его ласкательным именем Алексашка. Высокий, хорошо сложенный, с приятным лицом, он отличался большой чистоплотностью и даже щегольством. Это обстоятельство впоследствии побудило Петра назначить его во внешнее представительство. Воспитания Меншиков не получил никакого, никогда не умел ни читать, ни писать, и выучился только подписывать свое имя. Но, по примеру Петра, хотя и сильно отставая от него, он приобретал поверхностные сведения обо всем, вплоть до великосветских манер. Он был как бы тенью гениального монарха. Он сопровождал его в походе на Азов и жил с ним в одной палатке; следовал за ним за границу и учился вместе с ним. В 1703 г. А. Меншиков, одновременно с Петром, становится кавалером ордена Св. Андрея Первозванного. В 1706 г. он становится князем Священной Империи. В последующем к ордену Андрея Первозванного и к титулу князя присовокупилось множество других орденов и титулов. Как военачальник он не обладал ни знаниями, ни даже храбростью. Но он был всегда энергичен, при неудаче умел проявлять выносливость и воодушевлялся при успехе. Роль Меншикова была заметна не только в подготовке кампании, но и непосредственно в военных действиях. Александр Данилович дважды отличился в сражениях. Одно из них произошло в устье Невы, вскоре после овладения крепостью Ниеншанц. Шведский адмирал Нумерс, не зная, что Ниеншанц пал, вошел с отрядом кораблей в устье реки. Два корабля бросили якорь вблизи крепости. В предрассветном тумане 7 мая 1703 г. от берега отчалило 30 лодок с солдатами, половиной их командовал Петр Алексеевич, другой – Меншиков. Подкравшись к кораблям, атаковавшие взяли их на абордаж, и в считанные минуты завершили операцию. Петр ликовал – это была первая морская победа. Он и Меншиков были пожалованы орденами Андрея Первозванного.

Среди этих талантливых людей первое место справедливо занимает Меншиков Александр Данилович (1673-1791). Согласно преданию, он в юности был простым пирожником. Отец Меншикова не пошел в Преображенском полку дальше капрала, а сам он около 1698 г. был только сержантом. Уже в это время юный Меншиков был, по-видимому, в большой милости у царя, называвшего его ласкательным именем Алексашка. Высокий, хорошо сложенный, с приятным лицом, он отличался большой чистоплотностью и даже щегольством. Это обстоятельство впоследствии побудило Петра назначить его во внешнее представительство. Воспитания Меншиков не получил никакого, никогда не умел ни читать, ни писать, и выучился только подписывать свое имя. Но, по примеру Петра, хотя и сильно отставая от него, он приобретал поверхностные сведения обо всем, вплоть до великосветских манер. Он был как бы тенью гениального монарха. Он сопровождал его в походе на Азов и жил с ним в одной палатке; следовал за ним за границу и учился вместе с ним. В 1703 г. А. Меншиков, одновременно с Петром, становится кавалером ордена Св. Андрея Первозванного. В 1706 г. он становится князем Священной Империи. В последующем к ордену Андрея Первозванного и к титулу князя присовокупилось множество других орденов и титулов. Как военачальник он не обладал ни знаниями, ни даже храбростью. Но он был всегда энергичен, при неудаче умел проявлять выносливость и воодушевлялся при успехе. Роль Меншикова была заметна не только в подготовке кампании, но и непосредственно в военных действиях. Александр Данилович дважды отличился в сражениях. Одно из них произошло в устье Невы, вскоре после овладения крепостью Ниеншанц. Шведский адмирал Нумерс, не зная, что Ниеншанц пал, вошел с отрядом кораблей в устье реки. Два корабля бросили якорь вблизи крепости. В предрассветном тумане 7 мая 1703 г. от берега отчалило 30 лодок с солдатами, половиной их командовал Петр Алексеевич, другой – Меншиков. Подкравшись к кораблям, атаковавшие взяли их на абордаж, и в считанные минуты завершили операцию. Петр ликовал – это была первая морская победа. Он и Меншиков были пожалованы орденами Андрея Первозванного. Трудно переоценить роль Александра Даниловича в Полтавской виктории. Все самые яркие страницы истории Северной войны в предполтавский и полтавский периоды написаны при активнейшем участии князя Меншикова: Шлиссельбург, Нарва, Калиш, Батурин, Полтава, Переволочна. Никого из соратников Петра нельзя поставить на одну ступень со светлейшим князем по вкладу, лично внесенному в разгром шведов.

В Полтавском сражении 1709 года Меншиков командовал авангардом и левым флангом русских войск. Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов.

Меншиков проявил необычную отвагу и полководческие дарования и обеспечил победу. Петр впоследствии многое прощал Данилычу за услуги, оказанные им в сей день.

30 июня 1709 г. шведская армия была окружена войсками под командованием Меншикова и капитулировала. Карл XII вместе с Мазепой бежал к туркам, где старался убедить султана Ахмеда III начать войну против России. Именно генералу князю Александру Даниловичу Меншикову принадлежит честь принятия капитуляции разгромленной под Полтавой королевской армии Швеции. После сражения у Переволочны он вынудил сдаться в плен остатки шведских войск. На берегах Днепра у Переволочны русскому 9-тысячному отряду в плен сдались 16 947 деморализованных вражеских солдат и офицеров во главе с генералом Левенгауптом. Трофеями русских стали 28 орудий, 127 знамён и штандартов и вся королевская казна. После победы в Полтавском бою Петр пожаловал Меншикову чин «второго фельдмаршала» и новые владения.

Другим сподвижником Петра I, человеком талантливым и увлеченным, был Яков Вилимович Брюс (1670-1735). Яков Брюс происходил из древнего шотландского рода, среди его предков были короли (Роберт I Брюс и Давид II Брюс). Он был представителем третьего поколения Брюсов в России, его предки обосновались здесь с 1647 года. Брюс был одним из наиболее образованных людей своего времени; занимался математикой, астрономией, физикой. Он рано пристрастился к естественным наукам, которыми занимался всю жизнь. В 1702 году он о

борудовал обсерваторию при навигацкой школе в Москве. Брюс редактировал глобусы земные и небесной сферы, географические карты. С 1706 года в ведении Брюса находилась Московская гражданская типография. Ему приписывали составление нового гражданского календаря (Брюсов календарь), выпущенного в Москве (1709-1715), но в любом случае Брюс принял активное участие в его создании. Брюс владел ценной коллекцией предметов старины и библиотекой, завещанной им Академии наук.

борудовал обсерваторию при навигацкой школе в Москве. Брюс редактировал глобусы земные и небесной сферы, географические карты. С 1706 года в ведении Брюса находилась Московская гражданская типография. Ему приписывали составление нового гражданского календаря (Брюсов календарь), выпущенного в Москве (1709-1715), но в любом случае Брюс принял активное участие в его создании. Брюс владел ценной коллекцией предметов старины и библиотекой, завещанной им Академии наук. В ходе Северной войны Брюс (1700-1721) помогал Петру I в организации армии, главным образом в области артиллерии. Особенно большое значение для отечественной артиллерии имели оригинальные и переводные труды Якова Брюса. В Полтавском сражении он командовал артиллерией. Именно артиллерия была одним из главных средств победного разгрома шведов под Полтавой. После победы Яков Брюс был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

Г

раф Борис Петрович Шереметев (1652-1719) - один из немногих «птенцов» Петра, кто мог входить к царю Петру Алексеевичу без доклада. Побывав с дипломатическими поручениями Петра за границей, Шереметев быстро усвоил западные обычаи и этим заслужил одобрение царя. Петр I назначил его командиром конницы. Несмотря на первое поражение в сражении под Нарвой, Петр I прислал Шереметеву одобрительное письмо, приказал двигаться в «пределы шведские» и пожаловал чин генерала-фельдмаршала. Шереметев оправдал доверие Петра – он одержал целый ряд блестящих побед.

раф Борис Петрович Шереметев (1652-1719) - один из немногих «птенцов» Петра, кто мог входить к царю Петру Алексеевичу без доклада. Побывав с дипломатическими поручениями Петра за границей, Шереметев быстро усвоил западные обычаи и этим заслужил одобрение царя. Петр I назначил его командиром конницы. Несмотря на первое поражение в сражении под Нарвой, Петр I прислал Шереметеву одобрительное письмо, приказал двигаться в «пределы шведские» и пожаловал чин генерала-фельдмаршала. Шереметев оправдал доверие Петра – он одержал целый ряд блестящих побед.В Полтавском сражении Шереметев командовал пехотой, которая находилась в центре построения основных сил русской армии.

Р

ЕПНИН Аникита (Никита) Иванович (1668 —1726), русский князь, военачальник, генерал-фельдмаршал (1724), - еще один сподвижник Петра I Великого. Он происходил из древнего княжеского рода. С юношеских лет Аникита Репнин состоял при Петре I комнатным стольником, в 1685 году стал поручиком «потешной» роты. Участник Азовских походов (1695-1696), отличился при захвате береговых укреплений. В 1699 году был произведен в генерал-майоры. В начале Северной войны (1700-1721) Репнин командовал дивизией, участвовал во взятии Нотебурга и Нарвы. В 1708 году за поражение при Головчине разжалован, но за храбрость в битве при Лесной восстановлен в чине генерала.

ЕПНИН Аникита (Никита) Иванович (1668 —1726), русский князь, военачальник, генерал-фельдмаршал (1724), - еще один сподвижник Петра I Великого. Он происходил из древнего княжеского рода. С юношеских лет Аникита Репнин состоял при Петре I комнатным стольником, в 1685 году стал поручиком «потешной» роты. Участник Азовских походов (1695-1696), отличился при захвате береговых укреплений. В 1699 году был произведен в генерал-майоры. В начале Северной войны (1700-1721) Репнин командовал дивизией, участвовал во взятии Нотебурга и Нарвы. В 1708 году за поражение при Головчине разжалован, но за храбрость в битве при Лесной восстановлен в чине генерала. В Полтавском сражении (1709) Репнин командовал центром русской армии, за мужество получил орден святого Апостола Андрея Первозванного, единственного тогда в России.

Б

оур Родион Христианович (Рудольф Бауэр, Баур) (1667-1717), российский военачальник, генерал от кавалерии (1717). Выходец из Голштинии, ротмистр шведской армии Рудольф Бауэр во время Северной войны (1700-1721) при осаде Нарвы русскими войсками перешел на их сторону (30 сентября 1700) и был принят на русскую военную службу. Он принимал участие во многих сражениях Северной войны, до 1704 года командовал несколькими драгунскими полками в Прибалтике, в 1707-1709 годах — кавалерийским корпусом, сыгравшим значительную роль в боевых действиях, особенно при разгроме шведского корпуса Левенгаупта у Лесной.

оур Родион Христианович (Рудольф Бауэр, Баур) (1667-1717), российский военачальник, генерал от кавалерии (1717). Выходец из Голштинии, ротмистр шведской армии Рудольф Бауэр во время Северной войны (1700-1721) при осаде Нарвы русскими войсками перешел на их сторону (30 сентября 1700) и был принят на русскую военную службу. Он принимал участие во многих сражениях Северной войны, до 1704 года командовал несколькими драгунскими полками в Прибалтике, в 1707-1709 годах — кавалерийским корпусом, сыгравшим значительную роль в боевых действиях, особенно при разгроме шведского корпуса Левенгаупта у Лесной. В Полтавском сражении (1709) Р. Боур командовал правым флангом русской армии. В Полтавском сражении 1709 Боур, вначале командуя частью драгунских полков в бою за редуты, успешно отразил все атаки шведов, захватил 14 знамён и штандартов, затем возглавлял кавалерию правого крыла армии. После сражения участвовал в преследовании остатков армии противника до Переволочны, завершившемся их пленением. За отличия в сражении под Полтавой Пётр I пожаловал Боуру свой портрет, украшенный бриллиантами, и владения. С осени 1709 командовал кавалерией в армии Шереметева.

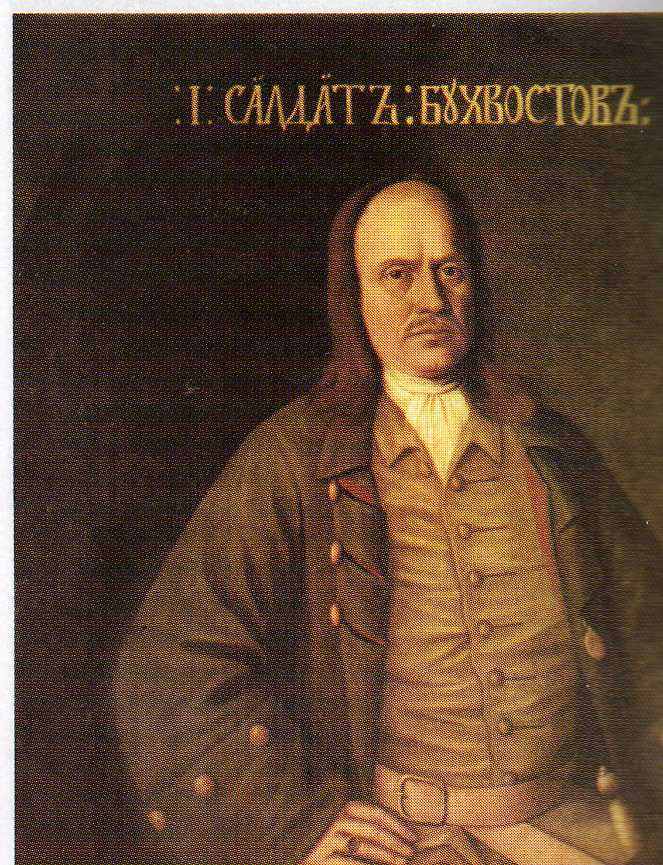

История следующего «птенца гнезда Петрова» - Бухвостова Сергея Леонтьевича (1642-1728), офицера, майора артиллерии, - очень интересна. Бухвостов получил известность в истории как «первый российский солдат». Это почетное наименование дал ему Петр I, так как в 1683 году «стремянной конюх» первым записался в «потешное» войско царя и был зачислен им в пушкари Преображенской роты, а затем в бомбардирную роту Преображенского полка. Бухвостов участвовал в Северной войне 1700-1721 гг. Именно Бухвостову приписывается тот знаменитый выстрел во время Полтавской битвы, когда русским ядром были разбиты носилки шведского короля Карла XII.

История следующего «птенца гнезда Петрова» - Бухвостова Сергея Леонтьевича (1642-1728), офицера, майора артиллерии, - очень интересна. Бухвостов получил известность в истории как «первый российский солдат». Это почетное наименование дал ему Петр I, так как в 1683 году «стремянной конюх» первым записался в «потешное» войско царя и был зачислен им в пушкари Преображенской роты, а затем в бомбардирную роту Преображенского полка. Бухвостов участвовал в Северной войне 1700-1721 гг. Именно Бухвостову приписывается тот знаменитый выстрел во время Полтавской битвы, когда русским ядром были разбиты носилки шведского короля Карла XII. Желая увековечить память о своем храбром сподвижнике, Петр Алексеевич даже заказал скульптору бронзовый бюст Сергея Леонтьевича Бухвостова.

Стольником при царях Иване и Петре начал службу Долгоруков Василий Владимирович (1667-1746). В 1700 году вместе с Преображенским полком участвовал в Северной войне. За подавление Булавинского бунта получил чин подполковника. Долгоруков был отважным и

опытным военным. Он не умел притворяться и был всегда честен. Это и ценил в нем царь, поэтому Князь Долгоруков пользовался расположением Петра Алексеевича. Во время Полтавской битвы Долгоруков командовал резервной конницей, которая помогла окончательно разгромить шведов. Петр по достоинству отметил эту услугу: после этой битвы Долгоруков стал генералом.

Куракины – княжеский род, происходящий от великого князя литовского Гедемина (14 в.). один из представителей этого рода – Куракин Борис Иванович (1676-1727) – был среди наиболее преданных и энергичных помощников Петра I. Он с детства отличался слабым здоровьем и всю жизнь страдал от разных болезней. В 1683 году его назначили спальником к 11-летнему царевичу Петру. Вместе с ним Куракин участвовал в военных потехах царя. Вскоре вместе с другими молодыми дворянами Петр отправил его за границу «для наук». Вернувшись, выполнял различные поручения молодого царя и скоро стал государственным деятелем и дипломатом. Он приглашал в Россию иностранцев, заказывал корабли для русского флота. В жизни он отличался приветливостью и добротой, занимался благотворительностью. Во время Северной войны князь Куракин был рядом с Петром, выполняя очень важные дипломатические поручения. Во время Полтавской битвы он успешно командовал Семеновским полком.

Куракины – княжеский род, происходящий от великого князя литовского Гедемина (14 в.). один из представителей этого рода – Куракин Борис Иванович (1676-1727) – был среди наиболее преданных и энергичных помощников Петра I. Он с детства отличался слабым здоровьем и всю жизнь страдал от разных болезней. В 1683 году его назначили спальником к 11-летнему царевичу Петру. Вместе с ним Куракин участвовал в военных потехах царя. Вскоре вместе с другими молодыми дворянами Петр отправил его за границу «для наук». Вернувшись, выполнял различные поручения молодого царя и скоро стал государственным деятелем и дипломатом. Он приглашал в Россию иностранцев, заказывал корабли для русского флота. В жизни он отличался приветливостью и добротой, занимался благотворительностью. Во время Северной войны князь Куракин был рядом с Петром, выполняя очень важные дипломатические поручения. Во время Полтавской битвы он успешно командовал Семеновским полком.С

подвижники Петра, действительно были яркими талантливыми личностями, заботящимися о могуществе России. Так, основателем русской исторической науки, одним из первых географов был Татищев Василий Никитич (1686-1750). Родился он в дворянской семье под Псковом и с 1693 года, в возрасте семи лет, вместе с братом начал служить стольником при дворе. В Полтавском сражении он выполнял различные военные и дипломатические поручения Петра I. После победного сражения получил чин капитана.

подвижники Петра, действительно были яркими талантливыми личностями, заботящимися о могуществе России. Так, основателем русской исторической науки, одним из первых географов был Татищев Василий Никитич (1686-1750). Родился он в дворянской семье под Псковом и с 1693 года, в возрасте семи лет, вместе с братом начал служить стольником при дворе. В Полтавском сражении он выполнял различные военные и дипломатические поручения Петра I. После победного сражения получил чин капитана. Толстые – графский и дворянский род Российской империи. По происхождению род Толстых ведет свое происхождение с давних времен. Представители рода всегда с честью служили при дворе.

Толстые – графский и дворянский род Российской империи. По происхождению род Толстых ведет свое происхождение с давних времен. Представители рода всегда с честью служили при дворе.Сыном черниговского воеводы Андрея Васильевича был Толстой Петр Андреевич (1645-1729). Он получил хорошее домашнее образование, а затем стал стольником при матери Петра, Наталье Кирилловне. В бунте он принял сторону царевны Софьи, но ее падение заставило Толстого перейти на сторону молодого царя Петра I. Чтобы доказать свою преданность, ему пришлось постараться проявить себя в изучении наук за границей, отличиться на дипломатической службе. После Полтавской битвы именно он вел переговоры о выдаче Карла XII и Мазепы, сбежавших в Турцию.

Родом из дворян был еще один сподвижник Петра – Ушаков Андрей Иванович (1672-1747). Его отец рано умер, оставив четырем сыновьям единственного крепостного крестьянина.

Родом из дворян был еще один сподвижник Петра – Ушаков Андрей Иванович (1672-1747). Его отец рано умер, оставив четырем сыновьям единственного крепостного крестьянина.В 1700 году Ушаков явился на царский смотр в Новгороде и в числе прочих был зачислен в солдаты Преображенского полка. Своим усердием и расторопностью он обратил на себя внимание Петра I. Ушаков получил чин унтер-офицера, а после Полтавской баталии – поручика. Вскоре Петр I сделал его своим адъютантом. Он занимался ревизией судебных мест и уже скоро получил чин генерал-майора.

Р

усский государственный деятель и дипломат Шафиров Петр Павлович (1669-1739) тоже был верным сподвижником Петра I. В 1697-1698 гг. Шафиров участвовал в Великом посольстве в страны Западной Европы, во время которого Петр Алексеевич приблизил его к себе. Во время Северной войны он сопровождал Петра в походах. С 1703 года он – тайный секретарь при канцлере Ф.А.Головине, а также управляющий почтами. Шафиров был при Петре I во время Полтавского сражения, выполняя различные поручения царя. Боярин Шафиров после победы в Полтавской битве стал подканцлером (вице-канцлером).

усский государственный деятель и дипломат Шафиров Петр Павлович (1669-1739) тоже был верным сподвижником Петра I. В 1697-1698 гг. Шафиров участвовал в Великом посольстве в страны Западной Европы, во время которого Петр Алексеевич приблизил его к себе. Во время Северной войны он сопровождал Петра в походах. С 1703 года он – тайный секретарь при канцлере Ф.А.Головине, а также управляющий почтами. Шафиров был при Петре I во время Полтавского сражения, выполняя различные поручения царя. Боярин Шафиров после победы в Полтавской битве стал подканцлером (вице-канцлером).Очень интересно, что полковник Бухгольц Иван Дмитриевич (1672-1741), основатель города Омска, был тоже верным сподвижником Петра I и участником Полтавской битвы 1709 года. Позже, в 1716 году, он по приказу царя отправился в Сибирь, где на правом берегу Иртыша и построил Омскую крепость.

Еще многие сподвижники Петра I участвовали в знаменитом Полтавском сражении, имена их вошли в страницы истории России, потому что все они - славные сыны России – заботились, прежде всего о победе русского оружия, о могуществе и процветании России.

Выводы. 1. Главная заслуга в победе под Полтавой 27 июня 1709 года принадлежит молодому царю Петру I: военные реформы, проводимые им позволили создать армию, способную дать мощный отпор «сынам победы»-шведам; личное участие в битве, смелость и мужество как лучший пример , призыв воевать не за Петра, а за процветание России – создали боевой дух в русской армии.

2. Царь Петр Алексеевич сумел воспитать целую плеяду талантливых «птенцов», которые проявили себя в Полтавском сражении как доблестные защитники России-матушки, заставив этой победой европейские страны считаться с Россией во всех областях жизни.

Библиография.

1. Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008. (3 CD-ROM)

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990.

3. Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий

862 -1917 гг. М.: ЦентрКом, 1977, с.366-369.

4. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 18-19 вв. М.: «ОЛМА –

ПРЕСС Образование», 2003.

5. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907

6. Я познаю мир. История: Детская энциклопедия / Авт.-сост. Чудакова Н.В., Громов А.В.

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, с.322 – 327.