«Природно-ресурсные, экологические и социально-экономические проблемы окружающей среды в крупных речных бассейнах»

| Вид материала | Доклад |

- Решение (проект) 4-ой Всероссийской научно-практической конференции " Экологические, 55.94kb.

- Методика создания базы данных электронной модели рельефа. Современное состояние и экологические, 71.06kb.

- Роль государства и граждан в охране окружающей природной среды. Экологические права, 44.33kb.

- Транспортный комплекс. Внутренняя торговля. Владения и внешние экономические связи., 484.19kb.

- Транспортный комплекс. Внутренняя торговля. Владения и внешние экономические связи., 323.42kb.

- С. А. Балашенко проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды, 220.43kb.

- «Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы», 76.8kb.

- Экологические проблемы геологической среды кузбасса и развитие опасных техногенных, 215.43kb.

- Описание окружающей среды и проблемы экологии в сочинениях платона, 511.71kb.

- Курс лекций «Глобальные эколого-экономические проблемы» Лекция Экологические проблемы, 2173.17kb.

О проекте развития поселка Борок как демонстрационной зоны рационального природопользования в прибрежных зонах Рыбинского водохранилища

Доклад на Международной конфереции «Природно-ресурсные, экологические и социально-экономические проблемы окружающей среды в крупных речных бассейнах» (Борок, 2-6 сентября 2004 года; доклад и предложения одобрены участниками) и на Международном Круглом Столе «Технологии возобновляемой энергетики и энергоэффективности в архитектуре и строительстве. Опыт Европы. Возможности в России» (8 октября 2004 г. Россия, Москва, Российско-Европейский Технологический Центр).

В.А.Цельмович, к.ф.-м.н., депутат СП Некоузского муниципального округа. Ярославская региональная общественная организация «Ноохора» поселок Борок, ПП Союз Зеленых России. Ярославская область, Россия

ecodomborok@mail.ru

Ситуация в российской науке в целом и ситуация в Борке, как в научном поселке, в последние годы вызывает все усиливающуюся тревогу. Перспективного плана развития поселка не существует по причине общей экономической нестабильности в России и отсутствия подобных планов более высокого уровня. Традиционные для институтов Борка научные исследования проводятся в основном на устаревшей приборной базе и могут быть свернуты в сворачиваются в тех сферах, которую научный сотрудник по тем или иным причинам покидает поселок. Приток молодых кадров не достаточен для того, чтобы компенсировать уход старшего поколения.

Кроме того, наметившиеся мировые тенденции требуют кардинальных решений по приоритетам исследований.

Поселок Борок расположен на берегу Рыбинского водохранилища (Некоузский район Ярославской области) в 15 км от станции Шестихино Северной железной дороги, в 300 км от Москвы. В научном поселке работают два института Российской Академии Наук - Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина (ИБВВ) и геофизическая обсерватория Борок Объединенного института физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ГО). В Борке проживает около 2200 жителей, его инфраструктура развита хорошо. В посёлке имеются: гостиница, поликлиника с больницей на 75 коек, школа, детский сад, магазины, почта, АТС, порт. Развитое коммунальное хозяйство обеспечивает комфортабельность жилищ на современном городском уровне. Борок часто используется для проведения различных научных конференций, в том числе международных, является привлекательным местом для экологического туризма.

Борок довольно хорошо спроектирован и его можно считать прообразом экопоселения [boom.ru]. Поселку присущи основные черты экопоселений. Однако заложенные в поселковую инфрастуктуру технические принципы по организации коммунального хозяйства традиционны для поселков городского типа, лишены элементов, обеспечивающих развитие. Поэтому и возникла идея дать новый импульс развитию поселка путем создания демонстрационной зоны.

В рамках деятельности Ярославской региональной общественной организации «Ноохора» была сделана попытка обозначить новые приоритеты, которые были бы приемлемы для сохранений поселка Борок как научного поселка, позволили бы вести работу на современном научном уровне, привлекли бы молодежь, инвестиции и были бы интересны и полезны для развития всего региона в целом. Первым из таких проектов был проект «Побережье».

Переход к информационному обществу вызывает системную перестройку всех институтов общества. Одна из основных проблем ИО звучит так «Если бы мы знали все, что мы знаем», то есть предполагает пропаганду уже имеющихся технологических достижений в демонстрационных зонах с целью скорейшего продвижения демонстрируемых инноваций.

Идея «демонстрации» в различных сферах деятельности человека активно развивается в Европе. Так, в 1998 – 2002 годах работала Пятая рамочная программа Европейского Союза по исследованиям, технологическому развитию и демонстрационным мероприятиям, в 2003 году стартовала шестая рамочная программа ЕС, в которой происходит интеграция Исследовательской деятельности Сообщества, направленной на устойчивое развитие, глобальные изменения и экосистемы. В Западной Европе происходит объединение научной, промышленной, экономической, региональной и социальной политики в инновационную, главной целью которой является поддержание среды, благоприятствующей созданию нововведений. ЕС переходит к новой стратегии стимулирования инноваций, предусматривающей увеличение расходов на НИОКР, создание единого научного и инновационного общеевропейского пространства, расширение горизонтальной и вертикальной координации инновационной политики, усиление ее регионального уровня. Отсутствие серьезного прогресса в инновационном развитии, проблемы в связи с расширением Евросоюза, старение населения – все эти факторы легли в основу предложений Еврокомиссии по новым направлениям инновационной политики. Эти предложения сформулированы в документе «Инновационная политика: современные подходы в контексте Лиссабонской стратегии», где выделены следующие приоритеты:

• улучшение инновационной среды путем усиления инновационной составляющей всех направлений национальных политик и их интеграции;

• стимулирование рыночного спроса на инновации и использование концепции «лидирующих» рынков, предполагающей поддержку рынков, наиболее восприимчивых к нововведениям;

• стимулирование инноваций в госсекторе, преодоление бюрократического консерватизма государственной администрации;

• усиление региональной инновационной политики.

В ЕС происходит перенос центра инновационной политики на региональный уровень.

Основное место в этом направлении деятельности отводится Сети инновационных регионов (Forum of Innovation Regions) и локальной сети центров по распространению инноваций (Innovation Relay Centres – IRC). На защиту окружающей среды и создание экосистем в 6РП выделяют 2,12 миллиарда евро.

Сходные процессы происходят и в России. На сегодня мы имеем сеть сертифицированных демонстрационных зон: «Мытищи», «Зеленоград», «Челябинская область», «Нижний Новгород», «Владимир», «Лефортово» («Виртуальная выставка энергоэффективных технологий, ссылка скрыта ). Демонстрационные зоны в процессе создания: «Санкт-Петербург», «Западный Урал», «Новосибирск»

Отсутствие демонстрационных зон в Ярославской области при наличии на ее территории уникального образования – научного поселка «Борок», расположенного в сельской местности, позволяет предположить, что Борок мог бы стать прекрасным местом для создания региональной демонстрационной зоны.

Является ли проблема создания демонстрационной зоны фундаментальной проблемой? На первый взгляд кажется, что это чисто техническая и организационная проблема. Фундаментальными ноосферными явлениями можно считать тенденции к энергосбережению и переходу на возобновляемую энергетику. Демонстрационная зона является необходимым инструментом для того, чтобы проверить выбранные технические решение в конкретных социально-экономических и климатических условиях. Распространение опыта Проекта предполагается осуществить осуществляется при содействии «РОСДЕМ» (Российские Демонстрационные зоны Высокой Энергетической Эффективности).

Цель создания Демонстрационной зоны - демонстрация новых технических возможностей для экономии энергоресурсов и использования возобновляемой энергии, с акцентом на ветроэнергетику, массовое индивидуальное жилищное строительство, отработка организационных и финансовых схем оплаты внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Это позволит повысить заинтересованность юридических и физических лиц в энергосбережении, стимулировать применение техники и технологий повышающих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Проект направлен на оказание помощи в осуществлении вопросов эффективности потребления населением всех видов энергоресурсов.

Конечный итог работы - техническая реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности на территории Демонстрационной зоны с дальнейшей возможностью тиражирования опыта на территории Ярославской, Тверской и Вологодской и других областей.

Детально проанализировав ситуацию как европейскую, так и региональную, в качестве предпроектных предложений «Ноохора» выступает с двумя проектами, которые обеспечили бы максимальный эффект в области рационального природопользования в зоне водохранилищ:

1. Проект создания каскада мощных ветростанций на мелководьях и в береговой зоне Рыбинского водохранилища.

2. Проект «Экодом» - демонстрационная зона высокой энергоэффективности в области жилищного строительства.

Энергетика оказывает наибольшее влияние на природопользование, на экосистему, с этим и связан акцент предлагаемых проектов на энергосбережение и на возобновляемую энергетику.

Как отмечает академик Н.Л. Добрецов, «важность и необходимость повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса государств - мировая проблема. Ее решение тесно связано с устойчивым развитием сообщества и этому уделяется пристальное внимания во многих международных программах, принятых ООН: "Повестка дня на XXI век", "Повестка дня Хабитат", "Киотский протокол" и ряд других. В России эффективное энергообеспечение является одной из наиболее значимых экономических и социальных проблем. Удельное потребление энергии на единицу производимой продукции и услуг в России в 3-4 раза выше, чем в развитых странах. Практика показывает, что эффективность вложения средств в повышение энергоэффективности и в энергосбережение значительно выше, чем в развитие новых энергетических мощностей. Поэтому энергосберегающая политика признана главным приоритетом энергетической стратегии. Российские демонстрационные зоны призваны быть экспериментальными полигонами для отработки федеральной и региональной нормативно-правовой базы энергосбережения, организационно-финансовых методов реализации проектов, внедрения энергоэффективных технологий и оборудования как на основе отечественных разработок, так и зарубежных, адаптированных к российским условиям. Демзоны функционируют в рамках целого ряда региональных, федеральных и международных программ и фондов. В частности, на федеральном уровне государственная поддержка осуществляется на основе Постановления Правительства РФ от 12.10.95 № 998 "О государственной поддержке создания в РФ энергоэффективных демонстрационных зон".

Проекты были анонсированы на ряде научных конференций в России и в Германии (на первой Международной конференции по ветроэнергетике в Берлине в 2002 г.)

1. О проекте создания каскада мощных ветростанций в прибрежных зонах Рыбинского водохранилища

22 июня 2004 года состоялся международный круглый стол «Политические меры по развитию возобновляемой энергетики. Опыт Европы – что может использовать Россия?». На круглом столе мною было высказано предложение о пилотном проекте по ветроэнергетике, который предлагается реализовать на базе Института биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН в поселке Борок Ярославской области. В последующем накопленный опыт можно было бы использовать при создании каскада мощных ветростанций, который были бы установлены на Рыбинском водохранилище. Борок бы мог стать демонстрационной зоной по внедрению как технологий ВИЭ, так и энергосберегающих технологий. Предложениями заинтересовались: Артурос Зервос – Президент EREC (European Renewable Energy Council, европейский совет по возобновляемой энергии); Кристина Линс – Генеральный Секретарь EREC; Максименко Юрий Леонидович, Генеральный директор Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды; Реутов Борис Федорович – начальник отдела энергоэффективных технологий Минромнауки и др.

В ходе беседы ими было предложено в 2004 г. определить возможных участников проекта, выработать предпроектные предложения. Предлагаемый проект должен иметь комплексный характер с участием большого количества организаций и инвесторов. Финансирование проекта предполагается с участием EREC, заемных средств и российских инвесторов, при участии Интерсоларцента.

Отмечу тот факт, что после создания водохранилищ среднегодовая скорость ветра, особенно в прибрежных зонах водохранилищ, заметно повысилась, что делает целесообразным постановку вопроса о создании каскадов ветростанций после проведения уточняющих исследований и проектирования, разработке технико-экономического обоснования. Равнинные водохранилища в России могли бы стать местом для строительства каскадов ветроэлектростанций, работающих совместно с гидростанцией. Экономических предпосылок для реализации такой программы в России становится все больше и вопрос о масштабном развитии водохранилищной ветроэнергетики созрел для его постановки на самых разных уровнях. Мелководья Рыбинского водохранилища по комплексу параметров наиболее подходят для строительства мощных ветростанций, однако требуется большая работа по исследованию ресурсов ветра. Возникнет ряд непростых научных проблем, в решении ряда из них могут принять участие ученые институтов РАН в поселке Борок Ярославской области совместно с другими институтами РАН и ОПЭТ (Организацией Продвижения Энергетических Технологий ЕС). Научный поселок Борок мог бы стать эффективной демонстрационной зоной по использованию ветровой энергии на равнинных водохранилищах. Для этого на первом этапе необходима реализация пилотного проекта, в котором предполагается установка ВЭС вблизи лаборатории ихтиологии ИБВВ. Я полагаю, что для реализации первого пилотного проекта, в ходе которого будут определены основные проблемы в производстве ветроэнергии, в ее использовании для нужд лаборатории ихтиологии и продаже излишков энергии Рыбинским электросетям, достаточно установить ветроагрегат мощностью до 250 КВт. При полном реализации проекта установленная мощность ветростанций может быть сопоставима с мощностью Рыбинской ГЭС и составить 300 МВт.

Учитывая готовность Совета по возобновляемой энергетики финансово участвовать в этом проекте на условиях софинасирования, организовать с их помощью производство ветротурбин на предприятих Ярославской области, соответствующие предложения были направлены следующим лицам, которых мог бы заинтересовать проект:

-

Губернатору Ярославской области А.И.Лисицыну

Генеральному директору НПО «Сатурн» Ю.В.Ласточкину

Президенту Ярославской Торгово-промышленной палаты Лаврову В.А.

-

Генеральному директору ООО «Ярославльрегионгаз» Бровкину В.Н.

В департамент стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России

Председателю Совета директоров ОАО "Ярэнерго" Никитину Д.Н.

-

Генеральному директору ФГУП «Рыбинский завод приборостроения» Крундышеву Н.С.

Главе администрации Некоузского муниципального округа Королеву С.И.

-

Депутату ГД РФ Грешневикову А.Н.

Председателю Ярославской государственной думы Крутикову А.Г.

Поступающие ответы свидетельствуют как об определенной заинтересованности в предложенном проекте, так и о том, что финансово-промышленная элита Ярославской области сегодня не готова адекватно воспринять это предложение. Так, структурные реформы, запланированные в РАО ЕС, в Ярэнерго, приведут к тому, что ранее 2006 года эта организация будет просто не способна рассматривать инновационные проекты.

О

проекте «Экодом»

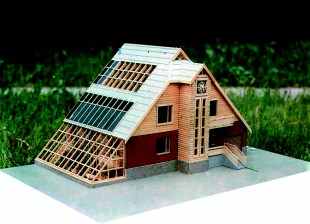

проекте «Экодом»Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий в индивидуальном жилищном строительстве является очень актуальной задачей. Решение этой задачи требует перехода к современным эффективным и энергосберегающим архитектурно-строительным системам. Одним из перспективных направлений, обеспечивающих эффективное использование энергии в индивидуальном жилищном строительстве, является строительство экодомов. Как отмечает один из авторов проекта «Экодом» в Новосибирске И.А.Огородников «Экологический дом - комфортабельный, очень хорошо утепленный индивидуальный дом с приусадебным участком, часть которого используется для утилизации переработанных органических отходов. Экодом предполагается оборудовать автономной системой отопления, дополненной системой солнечного обогрева дома, нагрева воды. Органические отходы экодома в биореакторах перерабатываются в удобрение и используются на приусадебном участке. Благодаря своим свойствам экодом можно рассматривать как модельную экосистему, изучение и совершенствование которой даст возможность формировать конкретные решения, необходимые для повышения энергоэффективности в строительном и жилищном секторах. Строительство энергоэффективного экологичного жилья - мировая тенденция. Принципы, используемые при строительстве экодомов везде одни и те же, но природно-климатические условия, местная база строительных материалов, традиции накладывают определенные условия на технические решения с тем, чтобы строить оптимальные по эксплуатационным параметрам и цене экодома. Решение такой комплексной задачи как оптимальный дом требует "настройки" применяемых технологий к местным условиям. Поэтому одним из основных направлений развиваемой в Новосибирске программы "Экодом" является создание экодома-лаборатории». Экодом-лаборатория представляет собой автономный энергоэффективный индивидуальный жилой дом. Экодом-лаборатория предназначен для исследований общих характеристик дома в натурных условиях, испытаний инженерного оборудования, доработки технических решений, исследования материалов в процессе эксплуатации экодома, комплексной оптимизации устройств, систем и узлов, необходимых для развития экологического домостроения. Конечная цель - создать сбалансированную действующую модель экодома, в которой в процессе эксплуатации будут доводиться разработки оборудования институтов РАН и других организаций для создания экодомов новых модификаций. .

Мы полагаем, что накопленный в Новосибирске опыт может быть использован и в Ярославской области с учетом климата, местных особенностей, местных материалов. И.А.Огородников, посещавший Борок, разделяет это мнение и готов сотрудничать.

В числе первых вопросов при строительстве встает вопрос о базовом материале для стеновых конструкций. Применительно к Центральной России огромный интерес представляет использование в строительстве ТОРФА. В этом направлении уже сейчас имеются прекрасные разработки. Так, в течение нескольких лет специалисты АО "Бежецкий опытно-экспериментальный завод" и проектного института "Тверьгражданпроект" занимались поиском и исследованиями новых видов утеплителей на основе торфа - природного, доступного, экологически чистого материала. Путем ряда технологических операций из торфа получено новое связующее, которое может заменить традиционные связующие материалы (смолы, цемент, известь, гипс и др.). Используя торфяное связующее вместе с экологически чистыми наполнителями, получено новое строительное изделие "Геокар". Материал сочетает свойства, позволяющие использовать его в строительстве жилья не только в качестве эффективного утеплителя, но и как конструкционный материал при возведении наружных стен в зданиях до 3-х этажей. Важность этого нового материала требует особых комментариев по его происхождению. Технология его производства проста. Просеянный на вибросите торф поступает в специальный смеситель, смачивается определенным количеством воды. Он тщательно перемешивается, затем поступает в роторно-инерционную мельницу, где торф интенсивно перетирается до густой пасты. Она то и является не имеющим аналогов вяжущим веществом. Торфяная масса смешивается по выбору: солома, опилки, стружка, льнокостра - естественно, в определенной пропорции. И третья операция - формовка. Специальный пресс выдает серые блоки, которые затем сушатся. Получается блок размером в четыре обычных кирпича и весом всего 4 кг. Торфоблоки прочны и экологичны. Один килограмм торфа нейтрализует, то есть впитывает в себя, 50 грамм аммиака за сутки. Кроме того, он существенно снижает теплозатраты на обогрев в отопительном сезоне. По теплотехническим параметрам стена, выполненная из геокара, толщиной в 64 см соответствует кирпичной стене толщиной в 2 м 30 см. Геокар впитывает запахи, создает эффект деревянного дома, то есть ощущается тот экологический комфорт, который присущ срубу из ядреных сосновых бревен. В доме, выполненном с применением геокара в качестве утеплителя, палочка Коха погибает в течение суток! Какая действенная профилактика распространения туберкулеза! Следует заметить, что геокар сертифицирован, внесен в СНИПы, имеет положительные заключения ведущих институтов страны. При строительстве дома с его использованием экономится до 80% дорогостоящего кирпича, а экономия в случае замены пенополистирола на геокар составит 10-12 долларов на каждый квадратный метр стен или перекрытий. Геокар универсален и соответствует всем требованиям прочности, экологичности и безопасности, а по некоторым характеристикам существенно превосходит лучшие импортные дорогостоящие образцы. Геокар идеально подходит для условий Нечерноземья, для массового индивидуального строительства в прибрежных регионах Рыбинского водохранилища

29 научных сотрудников Борка объединились в жилищно-строительное товарищество (ЖСТ), целью деятельности которого является создание экопоселения принципиально нового типа, использующих концепции «Экодома». Позитивную оценку идеология экологического домостроительства в России получила в федеральной целевой программе "Свой дом", в законе «Об энергосбережении» и в Постановлении Правительства РФ №998 от 12.10.1995 г. «О государственной поддержке создания в РФ энергоэффективных демонстрационных зон», что свидетельствует о признании этого подхода на высоком государственном уровне. Местная администрация поддерживает создание экопоселения. Было принято постановление Главы администрации Некоузского муниципального округа № 162 от 4.09.1998 года «О создании демонстрационной зоны энергоэффективного экологического домостроения в рамках федеральной целевой программы "Свой дом" в поселке Борок Ярославской области» на территории жилищно-строительного товарищества «Борок». При ее создании предполагается обучение строителей новым энергосберегающим технологиям, а впоследствии организация на базе демонстрационной зоны информационно-консультационного центра по обучению экотехнологиям в строительстве жилья и созданию экопоселений, реализация ряда проектов в области экологического образования и экологического туризма.

Oтмечу социальную компоненту проекта. Предполагается, что в демзоне будут жить научные сотрудники с экологическим мышлением, что позволит обеспечить достаточно строгий контроль за происходящим в демзоне на всех этапах - при проектировании, строительстве, опытной эксплуатации. Планируется привлечь молодых ученых. Подобное реализовать где-либо в другом месте достаточно трудно.

Важна и информационная компонента. В последние годы в Борке при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований создана телекоммуникационная инфраструктура, что является пока редким событием в сельской местности и может служить основой для реализации проектов, называемых разными авторами как «Информационная деревня», «Агроинформационное общество», «Агроинформоград» и т.д.

Различные аспекты как проекта «Экодом» в Борке, так более общие вопросы по созданию сети экополисов в России обсуждались на Международной конференции "Междисциплинарное взаимодействие при исследовании фундаментальных и прикладных проблем ноосферного развития: методологическое, информационное и организационное обеспечение", которая состоялась в Борке 26-28 апреля 2000 года. Решения конференции направлены на активное развитие движения по созданию энергоэффективных зон по всей России.

Однако на сегодня похвастать особо нечем: зарплата ученых недостаточна для индивидуального строительства. На площадке, выделенной под застройку, идет строительство домов из дерева и кирпича, в проектах которых нет и намека на современные тенденции энергосбережения. По завершению строительства люди начинают осознавать проблему энергосбережения непосредственно на своем кармане, так вынуждены много платить за отопление. После этого «прозрения» начинается утепление уже готового дома подручными материалами (например, пенофолом), для чего отдирается обшивка, нарушается интерьер постройки. Вспоминается поговорка «скупой платит дважды». В этом случае еще хуже – скупой платит непрерывно, так дом надо отапливать всегда, а цена на топливо постоянно растет. Самодеятельные меры по теплоизоляции дают определенный результат, но он несопоставимо мал по сравнению с тем эффектом, который был бы при использовании уже имеющихся технологий сооружения энергоэффективных домов.

Не могут похвастать особыми успехами и ярославцы. Так, в Ярославле пытаются реализовать французский проект индивидуального домостроения «Феникс». Однако проект, пригодный для юга Франции, совершенно не годится для Ярославской области. Стены дома, построенного по этому проекту, имеют толщину 25 см, уже готовые конструкции также неуклюже пытаются утеплять. При этом в свое время идея демонстрационного Экодома в Борке была отклонена ярославскими чиновниками именно потому, что они взяли за основу французский проект. Теперь они ломают голову, как вернуть взятый во Франции кредит на 25 млн. долларов, с учетом того, что заказчиков на дома по проекту «Феникс» практически нет, а закупленное оборудование простаивает.

У чиновников есть мысль поставлять в Чечню эти дома за счет бюджета. Думаю, что их такой проект совсем не обрадует: плохая планировка, отсутствие современной теплоизоляции, плюс высокая стоимость перевозки домов, которая значительно удорожит стоимость строительства и эксплуатации жилья. В концепции «Экодома» предполагается производство жилья из местных материалов.

Проект «Экодом» в Борке, был размещен на одном из экологических серверов, после чего его переписали на многие другие сервера и публикуют в газетах, что иногда создает иллюзия о том, что проект уже реализован.

Реклама проекта привела к тому, что я стал регулярно получать запросы от людей, которые готовы принять участие в его реализации. Старт проекта, однако, затянулся, люди не хотят ждать, приезжают и создают в окрестностях Борка прообразы экопоселений по своему разумению. Сегодня таким образом поселились десятки семей, некоторые отметили в этом году 10 лет с момента приезда на нашу землю, и процесс этот идет дальше: создаются семьи, рождаются дети.

Все это еще раз свидетельствует о том, что идея демонстрационной зоны правильная и необходимая.

В заключение отмечу: в рамках работы Ярославской региональной общественной организации «Ноохора» экологического профиля было сделано именно то, что должна была сделать общественная организация: правильно поставлена научная и практическая задача по созданию демонстрационной зоны высокой энергоэффективности на базе научного поселка Борок. Задача поставлена в соответствии с имеющимся российским опытом и существующим законодательством, европейскими аналогами и учетом местных особенностей. Сама постановка задачи вызвала большой интерес прессы, многих людей. Совет по возобновляемой энергетике Европейской Комиссии (EREC) готов оказать финансовую помощь для старта проекта (на условиях софинансирования), готов содействовать организации производства по лицензии мощных современных ветрогенераторов на предприятиях Ярославской области, оказывать комплексную консалтиноговую помощь. Желание сотрудничать в создании демзоны в поселке Борок в случае получения финансирования на старт проекта выразили:

- специалисты из демонстрационной зоны в Новосибирске;

- коллеги из города-побратима Ярославля Касселя и университета в Марбурге, посетившие Борок в 2003 году;

- дирекция EREC (совета по возобновляемой энергетике Европейской комиссии);

- Интерсоларцентр и Российско-Европейский технологический центр;

- Торгово-Промышленная Палата г.Ярославля;

- разработчики и производители геокара (строительного материала из торфа);

- множественные индивидуальные застройщики, вынужденные в силу отсутствия готовых инновационных решений строить дома близ Борка по старым технологиям, в том числе землячество мологжан.

- Политическая партия «Союз Зеленых России»

Положительный опыт Демзоны «Новосибирск» показывает, что реализация такого проекта возможна только при тесном взаимодействии администрации и научной общественности. В Ярославской области такого взаимодействия пока не получилось. Однако все условия для создания демзоны есть, и можно надеяться на успех проекта «Демзона Борок».