Курс экономической теории учебник Издание 4-е, дополненное и переработанное Под общей редакцией проф. Чепурина М. Н

| Вид материала | Учебник |

- Учебник 3-е издание, переработанное и дополненное, 10138.23kb.

- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11230.01kb.

- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11433.24kb.

- Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное, 10586.44kb.

- Курс экономической теории: учебник / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. Киров:, 204.91kb.

- С. С. Экономическая теория : Краткий курс. Владос 2010 Бесовский Л. Е. Фомичева, 26.91kb.

- Учебник 2-е издание, 4260.56kb.

- К. С. Гаджиев введение в политическую науку издание второе, переработанное и дополненное, 7545.88kb.

- В. Д. Аракина издание четвертое, переработанное и дополненное Допущено Министерством, 2717.43kb.

- В. И. Кузищина издание третье, переработанное и дополненное рекомендовано Министерством, 5438.98kb.

«Прогресс состоит не в замене неправильной

теории на правильную, а в замене неправильной

теории на неправильную же, но утонченную».

Теория прогресса Хокинса

(«Законы Мэрфи»)

В предыдущих темах настоящего раздела мы рассмотрели различные инструменты государственного воздействия на экономические процессы. С точки зрения концептуальных основ, а также в зависимости от приоритетов, текущих целей и совокупности инструментов, используемых для решения поставленных задач, можно выделить две основные модели государственного регулирования: кейнсианскую и неоклассическую, с учетом того, что в каждой из них имеется немало ответвлений. В связи с этим мы рассмотрим следующие теории: монетаристскую, кейнсианскую, неоклассический синтез, новую классическую макроэкономику, теорию реального экономического цикла, теорию экономики предложения и новую кейнсианскую теорию.

В той или иной степени сопоставление взглядов сторонников конкурирующих теоретических направлений проводилось во всех предыдущих главах раздела «Макроэкономика». Настоящая глава призвана сопоставить взгляды различных школ и теорий, прежде всего кейнсианской и монетаристской, по ключевым проблемам макроэкономического развития и государственного вмешательства в различные процессы хозяйственной жизни.

§ 1. Кейнсианская и неоклассическая модели общего экономического равновесия (ОЭР)

Водоразделом между кейнсианской и неоклассической теориями является ответ на вопрос о стабильности общего экономического равновесия. Под стабильностью общего экономического равновесия понимается способность рыночной экономики, выведенной из состояния равновесия, вернуться вновь в равновесное состояние с помощью внутренних рыночных механизмов. Если ОЭР обладает свойством стабильности, то вмешательство в рыночный процесс посредством государственного регулирования не требуется. Если же ОЭР не является стабильным, то государственное регулирование становится необходимым атрибутом рыночной экономики.

Кейнсианский взгляд на проблему ОЭР

Кейнсианцы отрицают возможность обеспечения стабильности ОЭР на основе рыночного процесса. Эта позиция основана на теоретических

586

Глава 26

предпосылках и эмпирически подтверждаемых фактах нарушения действия гибкого ценового механизма и неконкурентного характера многих товарных рынков. В действительности, вследствие формирования рынков несовершенной конкуренции, цены на многие товары и услуги потеряли эластичность, в том смысле, что изменяются только в сторону повышения.

Кроме того, не обладают гибкостью и ставки заработной платы, составляющие самую крупную статью издержек производства, что служит дополнительным барьером для гибкости цен. В отраслях экономики, где действуют профсоюзы, заработная плата фиксируется на период до трех лет. Иногда ставки заработной платы корректируются в ходе их ежегодного пересмотра. Во многих случаях, где не действуют профсоюзы, ставки заработной платы пересматриваются реже - раз в два-три года. Причем, эта корректировка происходит не одновременно, в связи с чем требуется продолжительный период для приведения ставок в соответствие с возросшим уровнем цен во всех отраслях. Отсутствие гибкой заработной платы объясняет, по мнению кейнсианцев, хроническую безработицу.

Неоклассический взгляд на проблему ОЭР

Неоклассики, в лице монетаристов, считают, что рыночные механизмы в состоянии обеспечить долгосрочное общее экономическое равновесие. Монетаристский подход к данной проблеме основан на представлениях классической школы о гибкости цен, ставки процента и ставок заработной платы. В условиях гибкости этих переменных изменения в совокупных расходах влияют на уровень цен товаров, услуг и факторов производства и не оказывают воздействия на объемы производства и уровень занятости. Какова же их аргументация?

По мнению неоклассиков, эластичная заработная плата делает невозможной длительную вынужденную безработицу. Конкуренция между безработными за рабочие места будет способствовать установлению такой заработной платы, при которой предпринимателям становится выгодно нанимать всех желающих работать. Таким образом, равновесная ставка заработной платы, определяемая в конкурентной борьбе безработных за рабочие места, устанавливается на уровне, обеспечивающем полную занятость. Поэтому неоклассики считают, что рыночная экономика самостоятельно поддерживает макроэкономическую стабильность и не требует государственного вмешательства. Более того, они считают, что государственное регулирование рынка труда, цен и совокупных расходов способно подорвать макроэкономическую стабильность и усилить отклонения от равновесного состояния.

Макроэкономическая политика в целом 587

Кейнсианцы и неоклассики о краткосрочном и долгосрочном анализе. Понятие гистерезиса

Основное различие при анализе экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах относится к оценке динамики цен. Кейнсианская теория делает акцент на негибкости и жесткости цен в краткосрочном периоде и подчеркивает, что фактический и потенциальный ВВП не всегда совпадают, причем фактический ВВП зависит от совокупного спроса, а налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика, влияющие на величину совокупного спроса, могут использоваться для изменения равновесного объема ВВП.

Неоклассическая теория не отрицает, что в краткосрочном периоде существует некая инерция в установлении цен и заработной платы. Однако, в долгосрочном периоде цены и заработная плата обладают гибкостью, реагируют на изменения конъюнктуры и обеспечивают общее экономическое равновесие при полной занятости.

Следует иметь в виду, что различная эластичность цен и заработной платы обусловливает разные результаты экономической политики в зависимости от временного периода.

Рассмотрение экономики в краткосрочном и долгосрочном аспектах построено на уже известной нам из глав 19 и 23 гипотезе естественного уровня. Напомним, что ее суть состоит в следующем:

изменения в величине совокупного спроса оказывает влияние на величину ВВП и занятость только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде экономика возвращается к естественным уровням выпуска, занятости и безработицы.

Новые кейнсианцы (их взгляды более подробно будут рассмотрены ниже) выдвинули возражения против гипотезы естественного уровня. Они считают, что изменения в величине совокупного спроса могут воздействовать на объем ВВП и занятость не только в краткосрочном, но и долгосрочном периодах. Влияние прошедших событий на естественные значения экономических переменных, таких как ВВП, безработица и занятость, в долгосрочном периоде получило название гистерезиса.

Так, например, безработица, ставшая результатом спада, может привести к изменениям в целях, установках, стимулах поведения безработных, их возможностей снова найти работу. Во-первых, известно, что длительность безработицы, превышающей более полугода, ведет к деквалификации, потере человеческого капитала и фирмы неохотно нанимают таких безработных даже в период наступившего экономического подъема. Во-вторых, безработица может коренным образом изменить целевые установки индивидуумов, часть безработных довольствуется своим существующим положением и перестает искать работу. В результате, в случае экономического подъе-

588

Глава 26

ма занятость не возвращается к своему первоначальному естественному уровню, а фрикционная безработица возрастает.

Неоклассики и кейнсианцы о колебаниях совокупного спроса и совокупного предложения

Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS), факторы определяющие их величину, а также факторы, смещающие кривые AD и AS, были рассмотрены в гл. 18. Здесь нам предстоит лишь отметить различия в трактовках колебаний AD и AS в неоклассической и кейнсианской теориях.

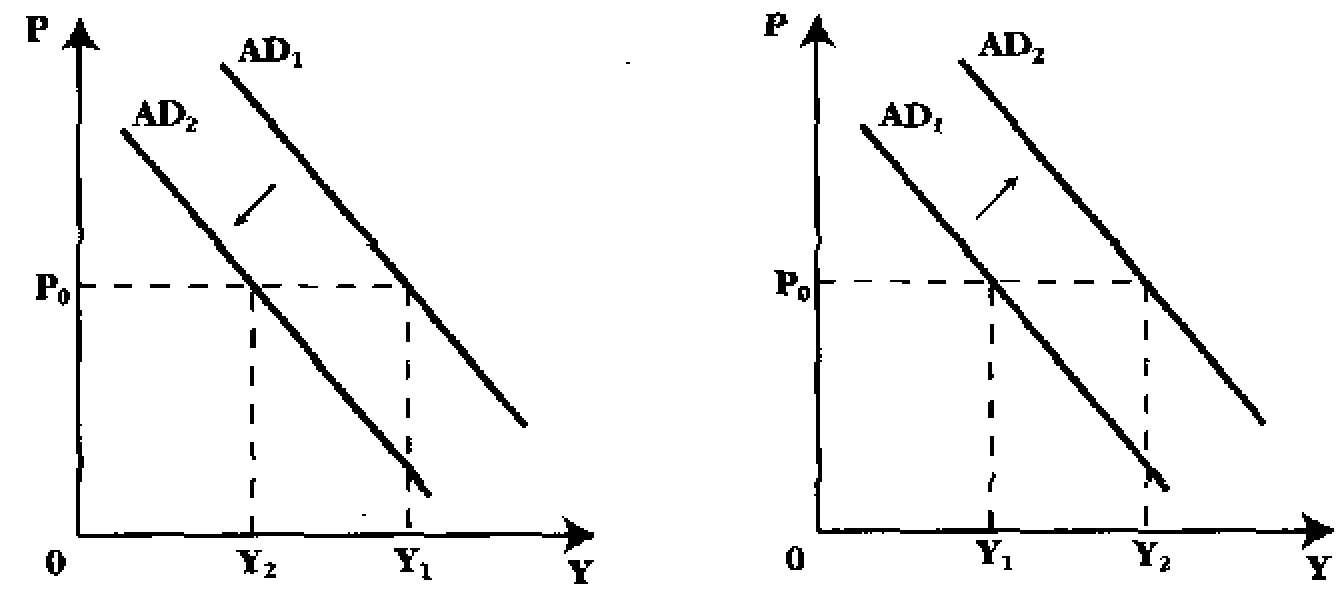

Неоклассическая экономическая теория считает, что в основе колебаний совокупного спроса лежит денежное предложение. Сокращение денежного предложения при данном объеме совокупного предложения уменьшает отношение М/Р (реальные денежные запасы) и, следовательно, уменьшает совокупный спрос. При этом, кривая совокупного спроса AD сдвигается влево-вниз из положения АТ)1 до положения AD2 , а реальный доход сокращается с Y1 до Y2 , стимулируя дефляцию (см. рис. 26.1).

Если предложение денег растет, например, вследствие налогово-бюджетной экспансии, сопровождаемой монетизицией долга, то при данном уровне AS отношение М/Р растет и увеличивается совокупный спрос; кривая ADj смещается вправо в положение AD3 а реальный доход увеличивается с Yl до Y3

Рис. 26.1. Сдвиг кривой AD влево Рис. 26.2. Сдвиг кривой AD вправо

вследствие сокращения предложения вследствие налогово-бюджетной

денег экспансии

Неоклассики считают изменения в динамике предложения денег главным фактором, определяющим совокупный спрос и уровень цен. Отсюда понятно важное значение, которое придают неоклассики и, прежде всего монетаристы, стабильности предложения денег (вспомним о монетарном правиле из гл. 20).

Макроэкономическая политика в целом 589

Кеинсианская теория не отрицает воздействия изменений в денежном предложении на совокупный спрос. Однако, кейнсианцы считают, что помимо изменений денежной массы, причиной колебаний совокупного спроса может быть стимулирующая налогово-бюджетная полигика или изменение скорости обращения денег. Так, например, рост государственных расходов при данном уровне Р сдвинет кривую AD1 в положение AD2 а реальный доход увеличится с Y1 до Y2 (см. рис. 26.2).

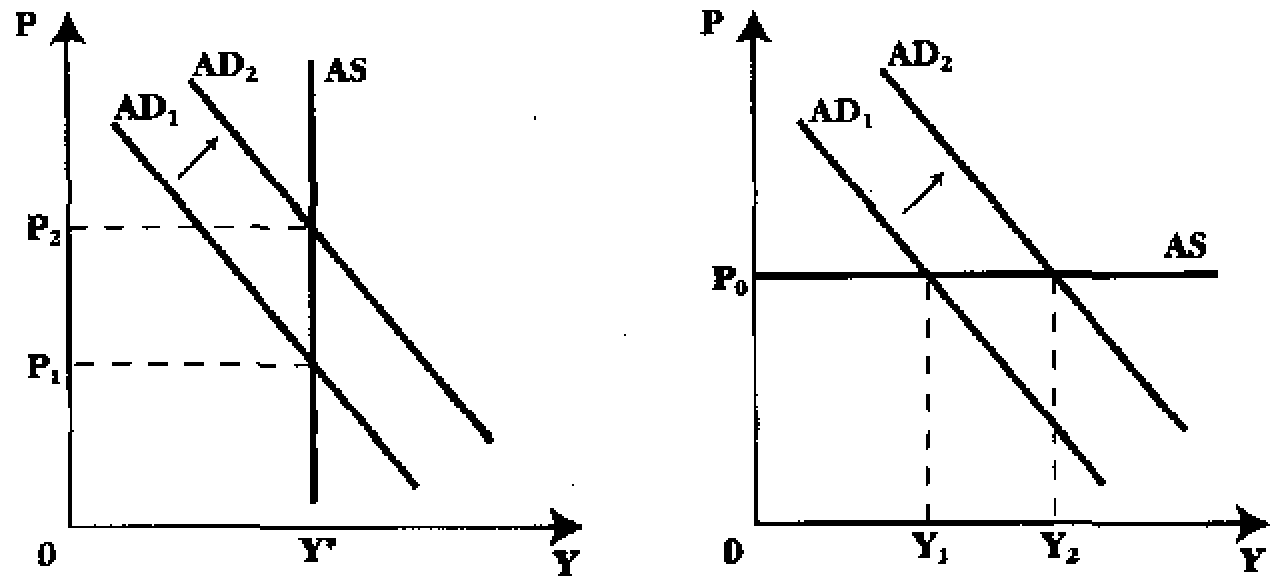

Еще больше расхождений у неоклассиков и кейнсианцев в трактовке конфигурации кривой совокупного предложения AS, о чем шла речь в гл. 18. В соответствии с неоклассической теорией кривая предложения является вертикальной линией; ее положение определяется естественным уровнем безработицы, затратами капитала и не зависит от уровня цен. Классическая вертикальная кривая AS является долгосрочной кривой совокупного предложения (см. рис. 26.3).

Долгосрочная кривая совокупного предложения AS показывает, что объем ВВП не зависит от уровня цен, а изменения в совокупном спросе, например, сдвиг кривой AD1 до положения кривой AD2 влияет лишь на уровень цен и не окажет никакого воздействия на равновесный объем ВВП.

Как отмечалось выше, кеинсианская теория считает цены и заработную плату неизменными в краткосрочном периоде. Вследствие негибкости цен кеинсианская краткосрочная кривая совокупного предложения AS является горизонтальной линией (экстремальный случай). При таком предположении изменения в совокупном спросе оказывают влияние на равновесный объем ВВП. Так, сдвиг кривой из положения AD1 в положение AD2 увеличивает равновесный объем производства с Y1, до Y2 (см. рис. 26.4).

Рис. 26.3, Кривая AS: Неоклассическая модель

Рис. 26.4. Кривая AS: Кеинсианская модель

590 Глава 26

В условиях роста совокупного спроса предприниматели могут продать больше продукции, поэтому они увеличивают занятость, количество отработанных часов, увеличивают загрузку производственных мощностей, в результате чего и растет объем производства.

Теория экономики предложения

В конце 1970-х - начале 80-х гг. основными противостоящими экономическими школами были неокейнсианство и монетаризм. Наряду с ними, в начале 80-х годов активно заявила о себе еще одна группа экономистов, которых называют сторонниками теории экономики предложения.

Представителями этой школы являются американские экономисты А.Лаффер, М.Фелдстай, М.Боскин, П.К.Роберте и другие. Некоторые из них занимали высокопоставленные посты в администрации президента США Р.Рейгана и использовали теоретические разработки этой школы в экономической политике; в частности, в соответствии с ее рекомендациями в 80-е гг. в США была проведена реформа по сокращению налогового бремени.

Основными идеями сторонников теории экономики предложения является перенос внимания на исследование совокупного предложения, поиск эффективных экономических стимулов и сокращение налогов. Экономические стимулы, такие, как вознаграждение за труд, сбережения, инвестиции и предпринимательство, оказывают влияние на те экономические переменные, которые, по мнению сторонников рассматриваемой теории, являются основой экономического роста. Действие этих стимулов находится в обратной зависимости от налоговых ставок. Высокие налоги снижают предложение труда и капитала, сдерживают предпринимательскую активность. Поэтому сокращение налогов будет способствовать увеличению предложения труда, капитала, повышению предпринимательской инициативы и ускорению экономического роста.

Налоговая система, по мнению сторонников теории экономики предложения, должна быть инструментом управления совокупным предложением, а не совокупным спросом.

§ 2. Оценка роли денег в неоклассической и кейнсианской моделях

Неоклассическая теория в ее монетаристском варианте использует при анализе ОЭР уже известную нам из гл. 20 формулу количественного уравнения обмена:

MV = PY (1)

Левая часть уравнения MV есть не что иное, как расходы на потребите-

Макроэкономическая политика в целом 591

лей на покупку товаров и услуг. Правая часть уравнения PY представляет собой выручку продавцов. Это уравнение показывает, что предложение денег определяет объем производства в номинальном выражении, а последний зависит от уровня цен и количества произведенной продукции.

Количественное уравнение обмена можно представить в показателях спроса и предложения денег в реальном выражении. На основе кембриджского уравнения мы можем записать:

M=kPY (2)

или,

M/P = (M/P)Д = kY (3),

где k = 1/V

Данное уравнение показывает, что предложение реальных денег MiP равно спросу (M/P)1, и что спрос пропорционален количеству произведенной продукции. Отсюда видно, что рост Ρ сокращает M/P и, следовательно, уменьшает У, поэтому кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. При данной скорости обращения денег совокупный спрос определяется величиной предложения денег. Поэтому при повышении цен и неизменной скорости обращения (V) требуется больше денег для реализации номинального ВВП, а общее количество покупаемых товаров и услуг, т. е. совокупный спрос, сокращается.

Основное кейнсианское уравнение общего экономического равновесия выглядит следующим образом:

C + I+G + NX=Y (4),

где С - потребительские расходы,

I - инвестиционные расходы,

G - государственные расходы,

NX - расходы на чистый экспорт.

Левая часть уравнения (4) показывает совокупные расходы, или совокупный спрос, а правая - объем производства, или совокупное предложение. Увеличение совокупных расходов, при данном уровне цен, сдвигает кривую AD вправо и увеличивает равновесный объем ВВП (Y). Неценовые факторы совокупного спроса были рассмотрены в гл. 18. Здесь отметим, что кейнсианский подход к макроэкономическому равновесию акцентирует внимание на совокупном спросе как факторе, определяющем изменения в величине равновесного ВВП.

Кроме того, кейнсианское уравнение (4) можно трансформировать в количественное уравнение обмена (3). Совокупные расходы представляют собой предложение денег умноженное на скорость их обращения, т. е. С + I + G + NX = MV. Номинальный ВВП - это произведение реального дохода на уровень цен, или дефлятор, т. е. ВВП (Y) = PY.

592 Глава 26

Таким образом, уравнение «совокупные расходы - национальный доход» и количественное уравнение обмена представляют два разных аналитических подхода к одной и той же проблеме - общему экономическому равновесию.

Деньги являются составной частью имущества в неоклассической и кей-нсианской теориях, поэтому изменения в кредитно-денежной политике оказывают воздействие на экономическую конъюнктуру через сектор имущества. Однако сектор имущества в неоклассической и кейнсианской моделях трактуется по-разному, что обусловливается различными представлениями о механизме денежной трансмиссии, или передаточном механизме. Другими словами, речь идет о различной оценке влияния предложения денег на объем номинального ВВП.

В кейнсианской модели, помимо денег, в состав имущества входят деньги, ценные бумаги (облигации), и поэтому одним из передаточных звеньев монетарного импульса является ставка процента.

В неоклассической модели, помимо денег и облигаций, в состав имущества входит и реальный капитал, поэтому изменения денежного предложения влияют на совокупный спрос и номинальный ВВП через эффект замещения и эффект имущества.

Так, увеличение денежного предложения снижает ставку процента и вызывает рост реальных денежных запасов. В этом случае сработает эффект замещения, так как снижение доходности по облигациям приведет к росту спроса на реальный капитал и инвестиции. Кроме того, увеличение реальных денежных запасов будет стимулировать спрос как на финансовые и реальные активы, так и на потребительские товары и услуги, в чем и проявит себя эффект имущества. Нетрудно заметить, что оба эффекта вызывают рост совокупного спроса.

В кейнсианской модели изменение денежного предложения воздействует на процентную ставку, а посредством последней - на уровень инвестиций и на номинальный ВНП. Вместе с тем, кеинсианская теория отмечает, что изменение денежного предложения не всегда достигает поставленных целей. Так, например, политика дешевых денег, проводимая в условиях экономической и социально-политической нестабильности, может оказаться малоэффективной, так как коммерческие банки не захотят рисковать, и не будут выдавать ссуды под инвестиции, да и предприниматели в таких условиях сократят инвестиционный спрос.

Кроме того, в ситуации технологических прорывов и оптимистичных прогнозов относительно будущих прибылей политика дорогих денег может лишь незначительно повлиять на инвестиционный спрос. Таким образом, кредитно-денежная политика, при определенных условиях будут неэффективной и непредсказуемой.

Макроэкономическая политика в целом 593

Напротив, монетаристы считают, что кредитно-денежная политика оказывает вполне предсказуемое воздействие на экономику. Во-первых, изменение денежного предложения влияет непосредственно на совокупный спрос через изменение спроса на финансовые и реальные активы. Во-вторых, при неполной занятости изменения денежного предложения могут повлиять в краткосрочном периоде на реальный ВВП, объем производства и занятость. В долгосрочном периоде изменения денежного предложения влияют лишь на номинальный ВВП.

Подобная трактовка роли денег обусловливает разграничение экономики на два сектора: номинальный, или денежный и реальный, каждый из которых характеризуется самостоятельными переменными.

К реальным переменным относятся такие количественные показатели, как реальный объем ВВП - количество товаров и услуг, произведенных в определенном году, накопленный капитал - объем физического капитала, накопленного на определенный момент времени. Кроме количественных переменных, реальный сектор характеризуют относительные цены - реальная заработная плата и реальная ставка процента.

Денежный сектор характеризуют номинальные переменные,, такие, как уровень цен, темп инфляции, номинальная заработная плата.

Разграничение макроэкономических показателей на номинальные и реальные переменные получило название классической дихотомии. Такое разграничение позволяет изучать номинальные показатели, абстрагируясь от реальных. Неоклассическая макроэкономическая теория исходит из представлений о нейтральности денег, согласно которым изменение количества денег не влияет на реальные переменные: объем и структуру выпуска, занятость и относительные цены.

Утверждение неоклассиков о влиянии денег лишь на номинальные показатели ВВП покоятся на неявной предпосылке о стабильности скорости обращения денег.1 В действительности, если в количественном уравнении обмена MV = PY, V постоянна, то изменение Мвызовет пропорциональное воздействие на PY, т. е. номинальный ВВП. Расширение денежного предложения увеличивает совокупный спрос и номинальный ВВП на величину, пропорциональную приросту денежного предложения. В результате, соотношение PY/M, определяющее скорость обращения денег, не меняется. Например, если принять величину Г за неизменную, то, допустим, в некоем начальном периоде М = 200 млрд.долл, a PY =400 млрд.долл. Тогда V = 2, a MIP (реальные денежные запасы) равны 1/2. Если монетарные власти увеличивают предложение денег в 2 раза, то М = 400. При неизменно-

1 Или стабильности отношения 1/V = к, т. е коэффициента монетизации, который соответствует желаемому спросу на реальные денежные запасы (М/Р).

38

594

Глава 26

сти Y, начинается давление на цены в сторону их повышения, так как население стремится поддерживать неизменной величину реальных денежных запасов. Величина РГсоставит 800 млрд. долл. Таким образом, V по-пре-жнему составит 800/400 = 2. Доказательство стабильности скорости обращения денег у монетаристов основано на концепции изложенного выше передаточного механизма кредитно-денежной политики.

Кейнсианцы же считают скорость обращения денег непостоянной, а вследствие этого кредитно-денежную политику непредсказуемой. Доказательство нестабильности скорости обращения денег основано на кейнсиан-ской концепции спроса на деньги. Трансакционный спрос на деньги и спрос по мотиву предосторожности индуцируют в экономику деньги, которые обращаются потоке «доходы - расходы» и имеют положительную скорость обращения. Спрос на деньги со стороны активов (спекулятивный спрос) не включает деньги в поток «доходы - расходы», эти деньги не обращаются, т. е. скорость их обращения равна нулю.1 Поэтому скорость обращения всего денежного потока будет зависеть от пропорции, в которой денежное предложение распределяется между деньгами для сделок и деньгами в качестве активов. Относительное увеличение спекулятивного спроса на деньги уменьшает скорость обращения денег, и наоборот, относительное увеличение трансакционного спроса на деньги и спроса по мотиву предосторожности повышает скорость обращения денег.

§ 3. Активная и пассивная экономическая политика в альтернативных моделях ОЭР

Противоположные позиции неоклассиков и кейнсианцев по проблеме стабильности общего экономического равновесия предопределяют и выбор разных типов экономической политики.

Неоклассики, придерживающиеся позиции о стабильности ОЭР, считают, что государство не должно проводить антициклические мероприятия, поскольку в ходе циклических колебаний экономика в состоянии прийти в равновесие с помощью рыночных механизмов.

Задача государства, по мнению неоклассиков, заключается в поддержании постоянного темпа роста денежного предложения в соответствии с монетарным правилом и обеспечении стабильности цен. Такой тип экономической политики называют пассивной.

Экономическая политика, которая реагирует как на текущее, так и про-

1 Действительно, деньги, расходуемые на покупку облш аций. не включаются в известный нам из гл. 16 кругооборот доходов и расходов: на них не покупаются товары и услуги, производимые фирмами.

Макроэкономическая политика в целом

595

гнозируемое состояние экономики, называется активной. Кейнсианцы, отрицающие стабильность ОЭР, придерживаются активной экономической политики.

Различают две разновидности активной экономической политики. Первая включает в себя комплекс мер в налогово-бюджетной и кредитно-денежной сфере, проводимых в ответ на возникновение серьезных потрясений и отклонений в экономике. Таким образом, активная экономическая политика имеет антициклическую направленность. Такой тип экономической политики применялся многократно правительствами разных стран в периоды глубоких экономических спадов и высокой безработицы.

Вторая разновидность активной экономической политики называется тонкой настройкой, при которой налогово-бюджетные и кредитно-денежные инструменты применяются для корректировки номинальных и реальных переменных в ответ на незначительные отклонения в экономике. В режиме тонкой настройки работают автоматические (встроенные) стабилизаторы, такие, как прогрессивные налоги и выплаты пособий по безработице (см. гл. 22). Например, по мере уменьшения доходов граждан и корпораций период экономического спада налоговое бремя сокращается без внесения каких-либо изменений в налоговое законодательство, что предотвращает резкое сужение совокупного спроса. Аналогичным образом действует увеличение выплат пособий по безработице в период экономического спада. Применение других инструментов налогово-бюджетной политики в качестве элементов тонкой настройки, вследствие длительных лагов регулирования {лагрещения, лагвоздействия), затруднительно.

Более оперативными в этом плане являются кредитно-денежные инструменты, которые имеют непродолжительные временные лаги и быстрее реагируют на текущую экономическую конъюнктуру.

§ 4. Кейнсианцы и неоклассики о приоритетах и результативности налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики

Инструменты кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики были рассмотрены в гл. 20 и 22. Здесь мы проанализируем лишь различия в интерпретации последствий кредитно-денежной и налогово-бюджетной стабилизационной политики в рамках кейнсианской и неоклассической теории.

Кейнсианская и неоклассическая теория по-разному оценивают эффективность налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Эффективность экономической политики можно оценивать по степени воздействия тех или иных инструментов на изменения общего объема выпуска (дохода).

Результативность налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики в значительной степени зависит от величины соответствующих мультиплика-38*

596

Глава 26

торов; мультипликатора государственных расходов, налогового мультипликатора и денежного мультипликатора, а также чувствительности инвестиций к ставке процента и чувствительности спроса на деньги к ставке процента.

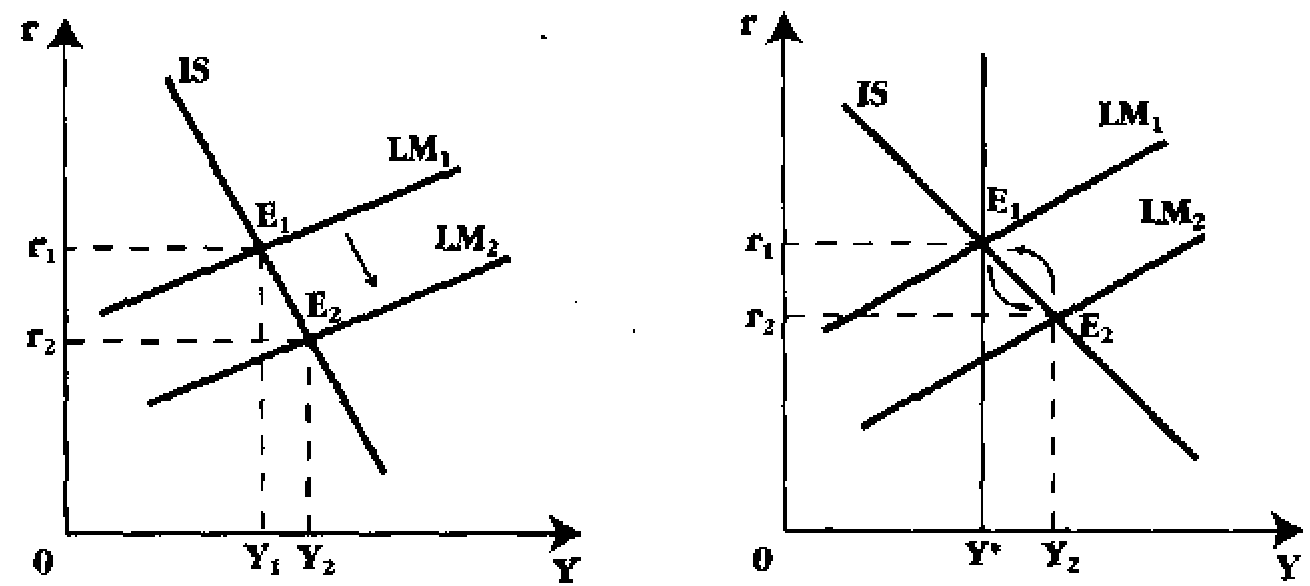

Кейпсианская теория считает налогово-бюджетную политику более эффективной. Предпочтение кейнсианцев мерам налогово-бюджетной политики основано на предположении о нечувствительности инвестиций к ставке процента и большой чувствительности спроса на деньги по отношению к проценту. Графически это можно интерпретировать как крутую кривую 1 и пологую кривую МD или крутую кривую IS и пологую кривую LM (см. рис. 26.5 и Приложение 2 к гл. 22). При такой предпосылке действие монетарной политики мало эффективно. Так, при увеличении номинального предложения денег кривая LM] сдвинется вправо-вниз в положение кривой LM2 и экономика перейдет в новое состояние равновесия в точке Е2, которой соответствует более низкая ставка процента r2 и незначительно возросший объем выпуска Y2 (см.рис. 26.5).

Неоклассики, напротив, отдают приоритет кредитно-денежной политике. По мнению неоклассиков, увеличение номинального предложения денег сдвигает в краткосрочном периоде кривую LM1 вправо-вниз в положение LM2 (см. рис. 26.6) и устанавливается краткосрочное равновесие в точке E2, которой соответствует возросший объем выпуска Y2 и более низкая ставка процента r2

Однако рост цен приведет к уменьшению реального запаса денежных средств и сдвигу кривой LM2 в долгосрочном периоде в первоначальное положение LM1

Кроме того, крайний случай неоклассической теории предполагает вертикальную кривую LM. В этом случае спрос на деньги совершенно нечув-

Рис. 26.5. Денежная экспансия: кейнсианская модель «IS-LM»

Рис. 26.6. Денежная экспансия: неоклассическая интерпретация

Макроэкономическая политика в целом

597

ствителен к ставке процента. Нетрудно заметить, что при таком положении кривой LM любой сдвиг этой кривой будет оказывать максимальное воздействие на уровень номинального дохода. Вертикальная кривая LM подчеркивает большую эффективность кредитно-денежной политики.

Таким образом, итогом стимулирующей кредитно-денежной политики в неоклассической теории является рост цен и неизменный уровень реальных переменных в долгосрочном периоде (принцип нейтральности денег).

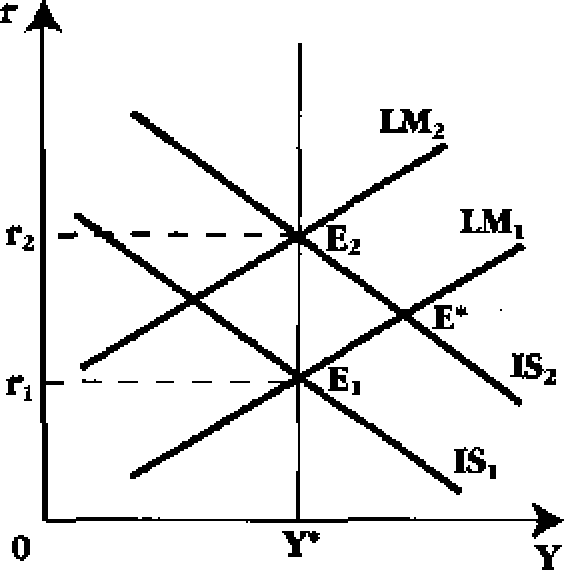

Налогово-бюджетная политика, по мнению неоклассиков, менее эффективна по сравнению с монетарной. Рассмотрим неоклассическую интерпретацию последствий налогово-бюджетной политики в модели «IS - LM» (см. рис. 26.7).

На рис. 26.7 вертикальная линия представляет собой уровень выпуска

У*, соответствующий полной занятости. Увеличение государственных рас

ходов или сокращение налогов сдвига

ет кривую IS1 вправо-вверх в положе

ние кривой IS2 Если бы фирмы могли

расширить совокупное предложение и

удовлетворить возросший спрос, то

равновесие переместилось бы в точку

Е*. Однако, в условиях полной занято

сти возросший совокупный спрос обо

стряет конкурентную борьбу между

фирмами, повышает спрос на труд, что

ведет к росту заработной платы, издер

жек производства и уровня цен. Рост

уровня цен при постоянном предложе

нии денег будет означать уменьшение

Рис. 26.7, Налогово-бюджетная реального запаса денежных средств,

экспансия: неоклассическая что приведет к увеличению равновес-

интерпретация ной ставки процента г для каждого рав-

новесного дохода Υ и, следовательно, к сдвигу кривой LM1 влево-вверх в положение кривой LM2

В результате, будет достигнуто новое равновесие в точке E2,. В этой точке сработает эффект вытеснения, так как возросшая ставка процента сокращает потребительские и инвестиционные расходы на величину, равную росту государственных расходов.