Энтони Гидденс Социология Оглавление

| Вид материала | Книга |

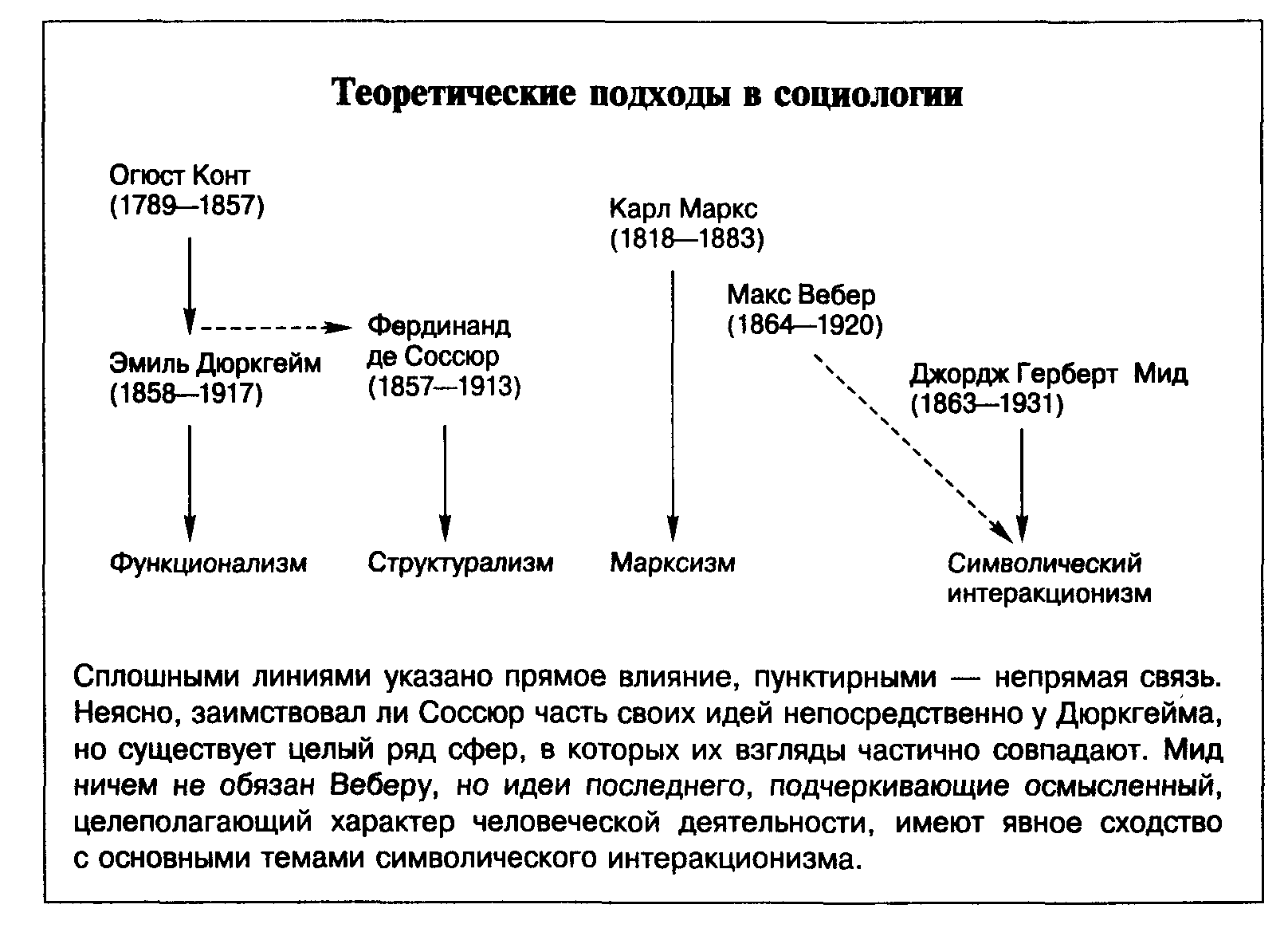

СодержаниеСимволический интеракционизм Теоретические дилеммы Структуре и действие Консенсус и конфликт |

- Гидденс Энтони Ускользающий мир, 1505.14kb.

- Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал урсс, 1999. – 704 с. Содержание, 206.87kb.

- Аннотация Наименование дисциплины, 120.28kb.

- Энтони де Мелло Молитва Лягушки, 3301.9kb.

- Лекции оглавление, 3095.45kb.

- Лекции оглавление, 3056.94kb.

- Темы рефератов по социологии Социология, 33.1kb.

- Иконникова Н. К. Общая социология, 132.47kb.

- Задачи социологии 11 Ковалевский М. М. Природа социологии. Отношение ее к философии, 24.6kb.

- Рабочая программа для специальности 020300 «Социология» опд., 335.15kb.

Соссюр дополняет данный анализ важным наблюдением, что значение могут создавать не только звуки (речь) или знаки на бумаге (письмо). Любой объект, который мы можем систематически выделять среди других, может быть использован для “задания значения”. Примером могут служить сигналы светофора. Мы используем контраст между зеленым и красным для обозначения “двигаться” и “стоять” (желтый обозначает “приготовиться к остановке” или “приготовиться к движению”). Заметим, что именно различие создает значение, а не цвета сами по себе. В равной мере мы могли бы использовать зеленый для обозначения “стоять” и красный для обозначения “двигаться” — если бы мы последовательно определяли эти различия. Соссюр называет изучение неязыковых значений семиологией. В настоящее время в основном используется термин семиотика.

Семиотические исследования возможны при изучении многих аспектов человеческой культуры. Как пример, рассмотрим одежду и моду. Что делает определенный стиль одежды модной в данное время? Конечно, это не сама носимая одежда, поскольку короткие юбки могут быть модными в один год и немодными в другой. Модной одежду делает опять-таки разница между носимым теми, кто “в курсе дела”, и гардеробом тех, кто отстает. Другим примером из этой же области является траурная одежда. В нашей культуре мы, желая продемонстрировать траур, надеваем черное. В других культурах люди, соблюдающие траур, носят белое. В данном случае значение имеет не цвет сам по себе, а то, что люди, соблюдающие траур, одеваются определенным образом, отличающимся от их повседневного стиля.

Структуралистский подход чаще использовался в антропологии, а не в социологии, особенно в Соединенных Штатах. Следуя направлению, указанному Леви-Строссом, популяризатором термина структурализм, структурный анализ применяли в исследованиях родственных отношений, мифов, религии и в других областях. Однако многие теоретики-социологи также испытали на себе воздействие структуралистских идей. Принципы структурализма использовались при изучении средств массовой информации (газет, журналов, телевидения), идеологии и культуры в целом.

Структуралистское мышление имеет слабые стороны, ограничивающие возможности его использования как общего теоретического подхода в социологии. Структурализм возник в связи с исследованием языка и оказался уместным для изучения лишь некоторых аспектов человеческого поведения. Он полезен при исследовании коммуникации и культуры, однако в более практических сторонах социальной жизни, таких, как экономическая и политическая деятельность, его применение гораздо более ограничено.

Символический интеракционизм

Символический интеракционизм придает большее значение активному и творческому индивиду, чем любой из остальных теоретических подходов. После Мида его развивали многие авторы, и в Соединенных Штатах он стал основным соперником функционализма. Подобно структурализму, символический интеракционизм обязан своим рождением проблеме языка, но Мид развил его в отдельное направление.

Символы

Мид утверждает, что именно язык дает возможность человеку стать сознательным существом, увидеть свою индивидуальность, причем ключевым элементом этого 648 процесса является символ. Символ есть нечто, означающее что-то еще. Следуя примеру, использованному Соссюром, слово “дерево” является символом, при помощи которого мы представляем определенный предмет, дерево. Овладев этим понятием, говорит Мид, мы можем думать о дереве, даже если никакого дерева не видно. Мы научились мыслить о данном предмете символически. Символическое мышление освобождает нас от того, что наш опыт ограничивается только непосредственно видимым, слышимым и ощущаемым.

Люди, в отличие от животных, живут в наполненном символами мире. Это относится и к нашему восприятию себя. (Животные не имеют чувства собственного “я”, подобного человеческому.) Каждый из нас обладает самосознанием, поскольку мы учимся смотреть на себя со стороны — видеть себя так, как нас видят другие. Когда ребенок начинает пользоваться словом “я” для обозначения того объекта (себя), который другие называют “ты”, у него появляются основы самосознания. (Дальнейшее обсуждение теории Мида развития самосознания можно найти в главе 3, “Социализация и жизненный цикл”.)

Как утверждают последователи символического интеракционизма, практически все взаимодействия между людьми предполагают обмен символами. Взаимодействуя с другими, мы постоянно ищем ключи к пониманию того, какой тип поведения соответствует данному контексту и как следует интерпретировать намерения других. Символический интеракционизм обращает наше внимание на детали межличностного взаимодействия и на то, каким образом эти детали сообщают смысл сказанному или сделанному другими. Представим, например, первое свидание мужчины и женщины. Вероятно, оба они потратят значительную часть вечера на попытки оценить друг друга и возможные варианты развития своих отношений, в случае если они станут продолжаться. Никто из них не будет делать это слишком откровенно, хотя каждый при этом осознает, что происходит. Оба озабочены своим собственным поведением, поскольку стремятся представить себя в выгодном свете; однако, зная это, каждый будет пытаться увидеть те аспекты поведения другого, которые раскрыли бы его истинные взгляды. Так сложный и едва уловимый процесс символической интерпретации формирует взаимодействие двух людей.

Социологи, разделяющие идеи символического интеракционизма, обычно сосредоточивают свое внимание на межличностном взаимодействии в ситуациях повседневной жизни. Среди исследований этого типа особенно интересны работы Ирвинга Гоффмана, рассмотренные в главе 4, “Социальное взаимодействие и повседневная жизнь”. Гоффман придал яркость и живость тому, что у Мида было лишь сухой и абстрактной теоретической концепцией. Благодаря Гоффману и другим ученым, символический интеракционизм способствовал множеству открытий, касающихся природы нашей обыденной жизни. Однако символический интеракционизм чрезмерно концентрируется на явлениях малого масштаба, и именно это может вызвать критику. Ученые, работавшие в этом направлении, всегда испытывали трудности, сталкиваясь с крупномасштабными структурами и процессами — теми самыми явлениями, на которые в основном ориентировались две следующие традиции.

Марксизм

Функционализм, структурализм и символический интеракционизм не являются единственно имеющими значение традициями социологии, также как подобное разбиение на три направления не является единственным способом классификации теоретических подходов. Одним из наиболее влиятельных подходов, выходящих за 649 рамки данного деления, является марксизм. Разумеется, все марксисты так или иначе связывают свои взгляды с работами Маркса, однако существует множество интерпретаций его идей, и сегодня школы марксистской ориентации придерживаются порой весьма различных позиций в теоретическом отношении.

В широком смысле, марксизм можно подразделять в соответствии с направлениями, соответствующими трем описанным выше подходам. Многие марксисты явно или неявно придерживаются функционалистской трактовки исторического материализма7). Их версия марксизма чрезвычайно отличается от версии тех, кто испытал влияние структурализма. Наиболее известным автором, представляющим эту последнюю точку зрения, является французский исследователь Луи Альтюссер8). В свою очередь, оба названных варианта расходятся с взглядами марксистов, акцентирующих влияние на активном, творческом характере человеческой деятельности. Лишь немногие из авторов подобной ориентации испытали прямое влияние символического интеракционизма, но созданная ими перспектива оказалась достаточно близка к нему9).

Во всех своих версиях марксизм отличается от немарксистских традиций социологии. Большинство авторов-марксистов рассматривает марксизм как часть единого “пакета” социологического анализа и политических реформ. Марксизм, по их убеждению, должен выработать программу радикальных политических изменений. Более того, марксисты, в отличие от других социологов, особенно представителей функционализма, особое значение придают классовому делению общества, конфликту классов, а также проблемам власти и идеологии. Марксизм лучше рассматривать не как некоторый подход в рамках социологии, а как совокупность социальных и гуманитарных концепций, существующих наряду с социологией, причем социология и марксизм пересекаются друг с другом и часто влияют друг на друга. Немарксистская социология и марксизм всегда находились в отношениях взаимного влияния и взаимной оппозиции.

Теоретические дилеммы

Какова относительная ценность этих четырех теоретических позиций? Каждая из них имеет своих ревностных сторонников, но очевидно, что в некоторых отношениях эти концепции дополняют друг друга. Функционализм и большинство версий марксизма концентрируются на изучении крупномасштабных аспектов жизни социальных групп или обществ. Они принципиально ориентированы на - “большие вопросы” — типа “Как общества обеспечивают свою целостность?” или “Каковы основные причины социальных изменений?” Символический интеракционизм, напротив, более всего связан с личностными сторонами социальной жизни. Структурализм отличается от других подходов тем, что фокусирует свое внимание в основном на культурных особенностях социальной деятельности.

Таким образом, при рассмотрении социологических проблем в некоторой степени можно воспользоваться плодами всех теорий, хотя в определенных отношениях они будут открыто противоречить друг другу. Существует несколько основных теоретических дилемм — вопросов, являющихся источниками постоянных споров

и дискуссий, и часть из них связана с общей проблемой интерпретации деятельности индивидов и социальных институтов. Рассмотрим четыре таких дилеммы.

- Первая дилемма связана с вопросами человеческой деятельности и социальной структуры. Она состоит в следующем: в какой степени мы являемся полноценными носителями творческого начала, активно воздействующими на обстоятельства своей жизни? Может быть, большая часть наших действий есть результат влияния неких фундаментальных социальных сил, находящихся вне нашего контроля? Отношение к этому вопросу всегда разделяло и продолжает разделять социологов. Символический интеракционизм подчеркивает активные творческие составляющие человеческого поведения. Три других подхода (за исключением некоторых вариантов марксизма) делают акцент на принудительном характере влияния социальных институтов на нашу деятельность.

- Вторая теоретическая дилемма связана с консенсусом (согласием) и конфликтом в обществе. Согласно некоторым точкам зрения, особенно близким к функционализму, на первое место ставится порядок и гармония, присущие человеческому обществу. Сторонники этого взгляда, например, Толкотг Парсонс, считают преемственность и консенсус наиболее естественными характеристиками обществ, сколь бы сильно они не изменялись с течением времени. Другие социологи, особенно испытавшие влияние Маркса и Вебера, подчеркивают глубинную природу социального конфликта10). Они считают, что для общественной жизни характерны раздробление интересов, напряженность и борьба. По их мнению, 651 утверждение, что люди в основном склонны к мирному сосуществованию друг с другом, ошибочно: даже в том случае, когда нет открытой конфронтации, в обществе сохраняется принципиальное различие интересов, которое в определенный момент может вылиться в активный конфликт.

- Третья дилемма связана не столько с характеристиками человеческой деятельности или общества в целом, сколько с особенностями современного социального развития. Речь идет о факторах, оказывающих влияние на саму природу современных обществ; эта дилемма происходит из различий немарксистского и марксистского подходов. Она концентрируется вокруг следующего вопроса: в какой степени состояние современного мира определяется экономическими факторами, выделяемыми Марксом, в частности, механизмами капиталистического производства? С другой стороны, в какой степени альтернативные факторы (социальные, политические и культурные) могут определять социальное развитие в современную эпоху?

- Существует четвертая фундаментальная проблема теории, которая вряд ли возникала в рамках ортодоксальной концепции, но игнорировать которую больше нельзя. Эта проблема состоит в том, чтобы ввести в социологический анализ понимание гендера. Все крупные фигуры социологии прошлого были мужчинами, и в своих трудах они практически не уделяли внимание тому факту, что человеческие существа подразделяются на мужской и женский пол11). Индивиды в их трудах представляются как абстрактные “деятели”, принадлежащие “среднему роду”, а не как мужчины и женщины. Поскольку при постановке проблемы гендера в традиционной социологии практически не на что опереться, эта проблема, возможно, является в настоящее время самой сложной из четырех.

Одной из важнейших теоретических дилемм, связанных с проблемой гендера, является следующая: должны ли мы вводить “гендер” как общую социологическую категорию? Или, быть может, лучше рассматривать вопросы гендера, разделив их на ряд специфических факторов, определяющих поведение мужчин и женщин в различных ситуациях? А если подойти с другой стороны, во всех ли культурах существуют характеристики, отличающие социальное поведение мужчин и женщин? Или гендерное деление можно объяснять в терминах других социальных различий (например, классового деления)?

Рассмотрим каждую из этих дилемм подробно.

Структуре и действие

Одна из важнейших тем, поднятых Дюркгеймом, а позднее развитых другими авторами, состоит в том, действительно ли общества, объединяющие нас как своих членов, накладывают социальные ограничения на нашу деятельность. Дюркгейм утверждал, что общество имеет приоритет над индивидом. Оно есть нечто большее, чем просто сумма индивидуальных актов, поэтому, исследуя социальную структуру, мы наталкиваемся на характеристики, имеющие “жесткость” или “твердость”, Сравнимые со структурами материальной среды. Представим себе человека, находящегося в комнате с несколькими дверьми. Устройство комнаты ограничивает круг возможных действий индивида. Расположение стен и дверей, например, определяет расположение выхода и входа. По мнению Дюркгейма, социальная 652 структура регламентирует нашу деятельность подобным образом. Она устанавливает пределы нашим индивидуальным действиям. Для нас она такая же “внешняя”, как стены названной комнаты.

Данная точка зрения выражена Дюркгеймом в его знаменитом замечании:

Когда я осуществляю свой долг брата, мужа или гражданина, то я исполняю обязательства, установленные законом и обычаем и являющиеся внешними по отношению ко мне и моим действиям... Сходным образом верующий с самого рождения обнаруживает в уже готовом виде верования и практику религиозной жизни, и, раз они существовали до него. следовательно, они существуют вне его. Система знаков, которую я использую .тля выражения своих мыслей, денежная система, которой я пользуюсь для уплаты долгов, кредитные механизмы, которые я применяю в своей коммерческой деятельности, процедуры, которым я следую в силу своей профессии, — все эти и подобные им вещи функционируют вне зависимости от моего пользования. В свою очередь, если обратиться к каждому члену общества, то указанные замечания справедливы в отношении каждого из них.12)

Точка зрения Дюркгейма имеет множество сторонников, однако, она вызывает и острую критику. Что же такое “общество”, спрашивают критики, если не совокупность множества индивидуальных актов? Если мы изучаем некоторую группу, мы видим не коллективную сущность, а только группу индивидов, взаимодействующих друг с другом различным образом. “Общество” есть лишь множество индивидов, совершающих упорядоченные действия в отношении друг друга. Согласно данной точке зрения (представленной в основном приверженцами символического интеракционизма), мы действуем целенаправленно уже в силу того, что являемся людьми и населяем мир, пронизанный культурными смыслами. Социальные явления, согласно этой позиции, отнюдь не похожи на “вещи”, поскольку зависят от символических значений, которыми мы наделяем свои действия. Мы являемся не созданиями общества, но его создателями.

Оценка

Вряд ли это противоречие когда-нибудь будет исчерпано до конца, поскольку оно существует с того самого времени, когда современные мыслители впервые приступили к систематическим попыткам объяснения человеческой деятельности. Более того, данный спор не ограничивается только социологией, он занимает ученых всех областей социальных наук. Вы должны сами решить, какую позицию считаете наиболее близкой к истине.

И все-таки не следует преувеличивать различия приведенных точек зрения. Конечно, ни один из этих подходов не может обладать абсолютной истиной, но можно легко увидеть взаимосвязь между ними. Очевидно, что в некоторых отношениях предпочтительнее точка зрения Дюркгейма. Социальные институты предшествуют любому из индивидов, несомненно, также, что они имеют возможность ограничивать нас. Так, например, я не являюсь изобретателем денежной системы, которая существует в Британии. Я также не имею выбора, хочу я пользоваться ею или нет, если желаю получать товары и услуги, которые продаются за деньги. Денежная система, подобно другим традиционным институтам, существует независимо от всякого отдельного члена общества, регламентируя его деятельность.

653

С другой стороны, явно ошибочным является предположение о том, что об щество является столь же “внешним” по отношению к нам, как и физический мир. Физический мир продолжал бы существовать даже в том случае, если не осталось бы ни одного человека, однако утверждать то же самое относительно общества — явная нелепость. Общество является внешним по отношению к каждому индивиду в отдельности, но оно по определению не может быть внешним для всех индивидов.

Более того, хотя “социальные факты” Дюркгейма могут ограничивать нашу деятельность, но они не могут детерминировать ее. Я смогу жить, не пользуясь деньгами, если твердо решусь на это, хотя при таком решении, возможно, мне придется очень туго. Человек постоянно должен делать выбор, а не просто пассивно реагировать на происходящие вокруг него события. Преодолению противоречия между “структурным” и “деятельностным” подходами могло бы способствовать осознание того, что в ходе нашей повседневной деятельности мы активно создаем и изменяем социальную структуру. Например, факт использования мною денежной системы является незначительным, но необходимым вкладом в поддержание существования этой системы. Если все люди, или хотя бы большинство из них, в какой-то момент примут решение избегать пользования деньгами, то денежная система распадется.

Консенсус и конфликт

Сравнение точек зрения на проблемы конфликта и консенсуса целесообразно опять-таки начать с позиции Дюркгейма. Дюркгейм рассматривает общество как совокупность взаимозависимых частей. Большинству функционалистов общество представляется объединенным целым, состоящим из тесно связанных между собой структур. Это чрезвычайно созвучно мысли Дюркгейма о принудительном, “внешнем” характере “социальных фактов”. Однако аналогия здесь проводится уже не со стенами здания, а с человеческим телом.

Тело состоит из различных специализированных частей (таких, как мозг, сердце, легкие, печень и так далее), каждая из которых вносит вклад в поддержание жизни организма. Органы должны работать в гармонии друг с другом, если же этого нет, жизнь организма оказывается под угрозой. Согласно Дюркгейму (и Парсонсу), то же происходит и с обществом. Чтобы общество продолжало существовать, его специализированные институты (политическая система, религия, семья, система образования) должны функционировать в гармонии друг с другом. Существование общества зависит, таким образом, от кооперации, которая, в свою очередь, предполагает общий консенсус, или согласие, членов общества относительно основных ценностей.

Те, кто рассматривает проблему конфликта, занимают иную позицию. Их основные положения легко продемонстрировать, используя в качестве примера понятие классового конфликта, данное Марксом. Согласно Марксу, общества разделяются на классы, владеющие неравными ресурсами. Поскольку существует сильно выраженное неравенство, то наблюдается различие интересов, которое оказывается “встроенным” в социальную систему. Конфликты интересов в определенный момент превращаются в активную борьбу между классами, которая может породить процесс радикальных перемен. Не все сторонники данного подхода придавали такое значение классам, как Маркс. Иногда в качестве основания для различий, значимых при возникновении конфликта, рассматривались, например, отношения между 654 расовыми группами либо между политическими фракциями. Однако какой бы ни была конфликтная группа, общество изначально рассматривается насыщенным напряжениями, и даже наиболее стабильная социальная система выглядит неустойчивым балансом антагонистических группировок.

Оценка

Так же, как и споры, относительно структуры и действия, дебаты, связанные с конфликтом и консенсусом, вряд ли когда-нибудь закончатся. Тем не менее, различие между позициями конфликта и позициями консенсуса выглядит, вероятно, более глубоким, чем является на самом деле. Эти две позиции нельзя считать совершенно несовместимыми. Всякое общество обладает определенного рода единством относительно основных ценностей, и всякое общество, безусловно, предполагает существование конфликта.

Более того, одним из основных правил социологического анализа является исследование связи между конфликтом и консенсусом внутри социальных систем. Ценности, которых придерживаются различные группы, и цели, которые