Двадцать второго августа 1953 г восемь альпинистов Памирской экспедиции вцспс а. С. Угаров, А. С. Гожев, Л. М. Красавин, П. К. Скоробогатов, Б. Д. Дмитриев, А. И

| Вид материала | Документы |

СодержаниеВ.т. давыдов Фото В. Давыдова Рисунок В. Давыдова В.с. пелевин Фото Ф. Лемстрема Составлена П.С. Кириловым |

- Лыжная гонка альпинистов в Ромашково 24. 02. 2008, 69.94kb.

- Книга первая, 5373.48kb.

- Финист Ясный Сокол. Семь Симеонов-семь работников. Сказки народов мира: украинская, 49.92kb.

- Автор: Александр князев, специально для Asia-Plus, 75.42kb.

- Викторина «Писатели Америки», 40.88kb.

- Мир природы и мир человека в поэзии М. Ю. Лермонтова, 29.85kb.

- Сумма, выделенная для закупки составляет – 22 321 429 (двадцать два миллиона триста, 1052.36kb.

- #M12291 901898074совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума вцспс, 8941.27kb.

- Марк Леви Семь дней творения, 1941.65kb.

- П. Н. Дмитриев [и др.] // Вопр вирусологии. 2010. № С. 23-26, 29.81kb.

В.Т. ДАВЫДОВ

ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СТЕНЕ ДОМБАЙ-УЛЬГЕНА

ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СТЕНЕ ДОМБАЙ-УЛЬГЕНАНа Западном Кавказе нет вершин, равных по высоте и мощи Домбай-Ульгену. Его величественный многоглавый массив возвышается в Главном хребте, значительно превышая окружающие вершины. Наше внимание привлекла восточная вершина Домбай-Ульгена. Она расположена в основном гребне массива, по которому проходит линия Главного хребта. На западе ее соединяет с главной вершиной короткая перемычка, переходящая в крутые взлеты восточного гребня главной вершины. На юго-восток от восточной вершины основной гребень двумя гигантскими ступенями спускается к перемычке между массивом Домбая и Буульгенской «пилой». На юг, к южному Домбайскому леднику, а также на север, северо-восток и восток, в ущелье Бу-Ульген, массив восточной вершины обрывается грандиозными скальными стенами. Северная и северо-восточная стены массива плавно смыкаются между собой. Северная стена отходит непосредственно от вершины, образуя как бы часть поверхности гигантского конуса, обращенного выпуклостью на север; она мало освещается солнцем, имеет крутизну до 70°, заснежена, Местами залита натечным льдом и сложена монолитами. Северо-восточная стена спадает несколькими ярусами мощных скальных сбросов от взлета гребня юго-восточной вершинной башни и становится положе у стыка с восточной стеной. Последняя имеет форму колоссального вогнутого треугольника, вершина которого находится на нижнем взлете юго-восточного гребня. Боковыми сторонами этого треугольника служат основной гребень и слабо выраженный контрфорс, разделяющий восточную стену и стену Буульгенской «пилы» с одной стороны и стык под тупым углом с северо-восточной стеной — с другой. Верхняя часть восточной стены отвесна, в средней, наиболее пологой части ее пересекает пояс нависающих скал, в нижней части стена имеет крутизну в 50-60°.

Высота восточной вершины — 3950 м. Ее северо-восточные стены, обращенные в Буульгенское ущелье, на 500-600 м превосходят высоту южной стены массива. Основание северо-восточной стены имеет высотную отметку 2045 м над уровнем моря, следовательно, высота стены составляет около 1900 м. Таким образом, Восточный Домбай-Ульген по относительной высоте не уступает вершинам Центрального Кавказа.

Массив Восточного Домбай-Ульгена сложен в основном гнейсами. Его микрорельеф характеризуется обилием гладких крутопоставленных монолитных плит с редкими зацепками и трещинами. Захваты часто округлены, выражены нечетко; нередко встречаются отвесные и нависающие участки скал. Менее крутые участки северо-восточной стены представляют собой большей частью ступенчатые скалы с неблагоприятным наклоном ступеней; редко встречающиеся более пологие ступени покрыты осыпью.

Восточная вершина Домбай-Ульгена — одна из труднейших на Кавказе1. Не случайно, что до 1953 г. на нее было совершено только два восхождения, несмотря на большое количество альпинистских лагерей в Домбае. Впервые восточная вершина была покорена лишь в 1948 г.: группа общества «Молния» (К.К. Кузьмин, В.Ф. Нестеров, А.Н. Волжин) поднялась на нее по южной стене с южного Домбайского ледника2.

Этот маршрут был оценен V-Б категорией трудности и признан лучшим восхождением сезона. В 1952 г. по той же южной стене взошла группа под руководством И.А. Галустова («Буревестник»). В отличие от первовосходителей она вышла на вершинную башню по сложному южному ребру. В 1952 г. группа В. Д. Лубенца («Наука») преодолела нижнюю часть восточной стены, выйдя к стыку восточной и северо-восточной стен, но здесь была вынуждена прекратить восхождение1.

***

Мы располагали достаточно полными сведениями о выходе на вершинную двухсотметровую башню. С этим участком нас подробно ознакомили В.Ф. Нестеров и А.Н. Волжин. В.Д. Лубенец поделился с нами своими впечатлениями о первой трети маршрута по стене и дал ряд ценных советов. Оставалась, не вполне ясной лишь средняя часть пути по стене, которая требовала уточнения на месте.

5 июля наша группа — В.Т. Давыдов, Г.Г. Живлюк и В.П. Некрасов (ЦДСА) — выехала в горы. Отдавая должное усилиям спортсменов «Науки» в их борьбе за победу над восточной вершиной, мы пригласили спортсмена этого общества В.И. Пригоду принять участие в нашем восхождении.

Первое тренировочное восхождение группа провела в Буульгенском ущелье. Затем мы поднялись на стену Буульгенской «пилы», детально просмотрели и изучили маршрут. Наблюдая сильные лавины и учитывая интенсивное таяние снежников, расположенных на более пологих участках стены, мы наметили наиболее рациональный путь подъема, тактически выгодные и безопасные места ночевок, график прохождения маршрута. Наблюдения показали, что над нижней частью восточной стены, по которой весь день поднималась группа В.Д. Лубенца, теперь лежал мощный снежник, скалы под ним были мокрыми от стекающих ручейков2. Вряд ли можно было ожидать, что снежник сойдет в ближайшие дни.

Маршрут группы «Науки» оказался в то время года малоприемлемым. Мы решили начать с подъема по контрфорсу, отделяющему восточную стену Домбая от Буульгенской «пилы». Дальше, пересекая восточную стену с юга на север в средней ее части, выйдем к стыку восточной и северо-восточной стен. Дальнейший подъем по северо-восточной стене приведет нас на основной юго-восточный гребень вершины. Преодолев взлет гребня, мы выйдем по нему к подножью вершинной башни. Путь на нее и спуск на юг были знакомы по рассказам первовосходителей. Запасной вариант маршрута предусматривал выходе восточной вершины на главную и спуск через Домбайское седло.

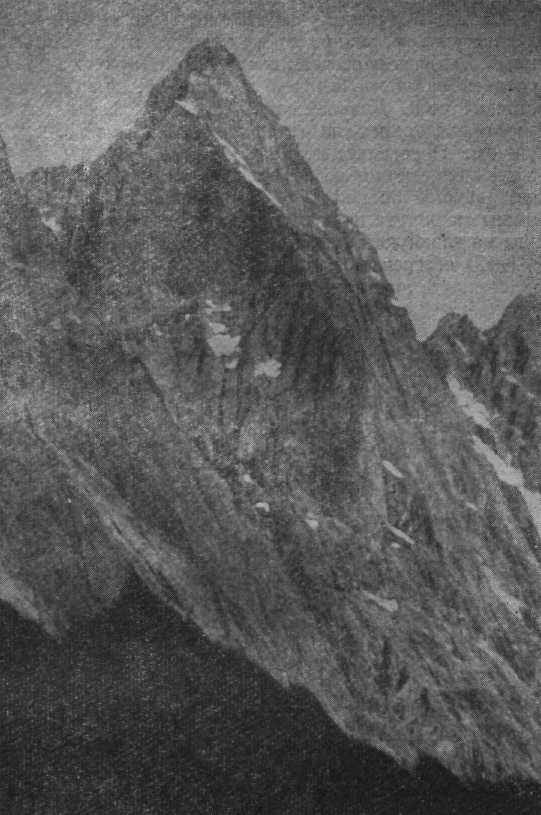

Северо-восточная стена Восточного Домбай-Ульгена

Фото В. Давыдова

Чтобы обеспечить слаженную работу группы на сложных стенных участках, тренировочный период завершаем восхождением на Белала-Каю по западной стене. В группу наблюдателей входят разрядники В. Винокуров, В. Терлецкий и Л. Краснов, снабженные радиостанцией.

***

30 июля. Раннее утро. За крутым поворотом дороги остались широкое низовье р. Аманауз и мощная пирамида Белала-Каи, озаренная первыми лучами восходящего солнца.

От Гоначхирской поляны автомашина набирает высоту по серпантинам Военно-Сухумской дороги. Дальше долина расширяется, становится более пологой, дорога вытягивается в плавную ленту. В створе открывающегося справа Буульгенского ущелья показался строгий и величественный трезубец Домбай-Ульгена. «Вид на стены Домбай-Ульгена из Буульгенского ущелья — одна из самых грандиозных картин Кавказа», — совершенно справедливо отмечает Б.Н. Делоне в своей книге «Вершины Западного Кавказа».

На 26-м километре Военно-Сухумской дороги выгружаем свои рюкзаки с восьмидневным запасом продуктов и «металла» (26 крючьев и 16 карабинов), радиостанцией, бензином, палаткой и другими необходимыми предметами. Пересекаем реки Клухор и Бу-Ульген. Наш путь идет по пологой, слабо протоптанной тропе вдоль р. Бу-Ульген. Справа и слева высятся пихты и ели, обросшие мхом и лишайником. Хвойный лес постепенно сменяется угнетенной древесно-кустарниковой растительностью из березы и ольхи. Еще выше расстилается широкая троговая долина, по дну которой, дробясь на рукава, течет река. Склоны ущелья хорошо задернованы. Богатая растительность ущелья получает достаточно влаги, которую несут воздушные массы, проникающие с юга, от моря через Буульгенский перевал. Зимой они питают обширный снежно-ледовый цирк Бу-Ульгена.

Высокий субальпийский травянистый покров сменяется низкотравным сочным изумрудным альпийским ковром с пятнами голубых незабудок, ярко-синей горечавки, розовой альпийской ромашки.

Водопады на фоне густой зелени лугов, ледники и величественные суровые скалистые гребни придают особую живописность ущелью, сравнительно редко посещаемому альпинистами.

По мере того как мы поднимаемся по ущелью, стены Домбай-Ульгена все выше загораживают небосвод. Через несколько часов начнем неизведанный и трудный путь к вершине.

Любуясь грандиозной панорамой, доходим до перелеска, образованного низкими березками и кустарником. Этот последний островок зелени примыкает к морене под стеной восточной вершины. Даже привычного наблюдателя альпийской флоры невольно поражает контраст сочетания зелени со снегами мощных лавинных выносов и суровых скал.

Останавливаемся там, где будет разбит бивак наблюдателей. Еще раз проверяем радиостанции, сверяем основные и запасные варианты связи, часы, передаем наблюдателям кроки.

На довольно крутом снежном склоне замечаем группу быстро передвигающихся туров. В бинокль отчетливо видны темные фигуры животных, резко выделяющиеся на фоне снега. Но вот вслед за вожаком все стадо скрывается на рыжеватых скалах, хорошо гармонирующих с защитной окраской животных.

Пересекаем морену. Почти из-под ног с характерным криком выбегают, припархивая, выводки уларов. Подходим к гигантскому 150-метровому лавинному конусу у основания восточной стены и прощаемся с провожающими нас наблюдателями. Последние пожелания успеха, и наша четверка медленно продвигается вверх по 45-градусному склону лавинного конуса. Справа — мощнейший желоб, выбитый в конусе запоздалыми весенними лавинами. С вершины конуса видим далеко внизу три еле заметные фигурки наших наблюдателей, возвращающихся к своему биваку.

Преодолеваем подгорную трещину и вступаем на крутой скальный склон типа древних «бараньих лбов», покрытый трещинами и следами вывалившихся кусков породы — результат интенсивно протекающих процессов морозного выветривания.

Поднимаемся по довольно крутым, средней трудности, скалам контрфорса, плавно переходящего в северную стену Буульгенской «пилы». В средней и верхней частях контрфорса скальные полки местами поросли травой. Пройдя около 300 м, разбиваем в 16 часов бивак на маленькой площадке, метрах в тридцати слева от маршрута, на уровне двух четырехугольных снежников в углублениях восточной стены. Над нами поднимаются заглаженные скалы крутизной в 50-60°.

Преодолеть поднимающийся над нами взлет контрфорса и пересечь восточную стену по наименее крутой ее части — задача следующего дня.

31 июля. Просыпаемся от пронзительного крика альпийских галок, занятых дележом остатков нашего ужина. Вдали розовеют купола Эльбруса.

Первые лучи солнца, косо осветившие восточную стену, подчеркивают ее рельеф; становятся более ясными отдельные участки дальнейшего пути.

Начинаем подъем по гладким, покрытым лишайниками, черным скалам шестидесятиметрового глубокого камина, кое-где забитого глыбами, которые обходим слева по стене. На этих скалах даже новые трикони держат плохо, продвигаемся на распорах.

Камин пройден. Траверсируем стену по диагонали вправо к верхней части большого снежника по рыжим волнообразным заглаженным скалам. Перед нами широкий пояс черных скал, пересекающий стену. Наименьшая крутизна их 80° в левой части, где пояс смыкается с Буульгенской «пилой». Здесь мы преодолеваем стену тридцатиметрового нависшего в своей верхней части пояса, траверсируя по диагонали вправо и вверх к наклонной черной полке.

Один за другим поют забиваемые крючья. На двадцатом метре стена вертикально уходит из-под ног, постепенно нависая над прилепившимся далеко внизу очень крутым снежником. Впереди на уровне груди выдается скальный выступ. Сделав упор левой ногой, крепко держась за карабин, с трудом прижимаюсь к скалам ниже выступа. Правая рука нащупывает далеко впереди расщелину — только она и позволяет пройти это место. Проверяю захват — надежный! Передвигаю правую руку чуть дальше, оставив на захвате место для левой руки. Упор для ноги далек, невольно приходится изобразить нечто похожее на гимнастический «шпагат» в воздухе. Наконец, это место пройдено! С тщательной крючьевой страховкой прохожу еще метра три почти отвесных скал. До наклонной полки остается около двух метров, но путь преграждает внутренний нависающий угол. Самые тщательные поиски зацепок и трещин для крючьев остаются безрезультатными.

Из второй связки подходит на помощь Виктор Некрасов. Он в тапочках. Начинается акробатика на высоте: откинувшись в упоре, держась левой рукой за карабин, придерживаю ногу своего товарища, которая от непосильного напряжения начинает дрожать.

«Поддержи за спину»! — просит Виктор. Исполняю его просьбу; теперь, освободив руку, он забивает наверху крюк, который можно использовать как зацепку. Мышцы крайне напряжены, с лица капельками стекает пот. Еще одно совместное усилие — и Виктор, уже стоя на полке, далеко впереди забивает десятый, одиннадцатый и двенадцатый крючья этого участка.

Выход остальных, несмотря на натянутую веревку, также сложен, так как крючья наверху удалось забить только в стороне; при подъеме по натянутой веревке она отбрасывает вправо, где стена образует отрицательный уклон.

Рюкзаки вытягиваем на веревке с кромки очень крутого снежника под нависающей стеной. Через час мы все наверху. Переобулись в резиновые тапочки для траверса стены по отполированным лавинами скалам наклонной террасы, которая справа на всем своем протяжении обрывается зловещей, местами отрицательно наклонной стеной пройденного нами пояса черных скал. Трудно организовывать страховку: уступов нет, трещин мало, везде заглаженный монолит стены.

Восточная вершина Домбай-Ульгена и путь по северо-восточной

стене (первопрохождение, август 1953 г.)

Рисунок В. Давыдова

А — вершинная башня; Б — северо-восточная стена: В — верхняя часть восточной стены; Г — пояс черных скал; Д — нижняя часть восточной стены; Е — северная стена Буульгенской пилы.

1 — ночевка слева от гребня контрфорса на уровне двух четырехугольных снежников, лежащих во впадинах восточной стены; 1 — 1 — подъем по несложным скалам к камину, 30 мин.; 1 — 2 — наклонный камин 70 м, требуется крюковая страховка; 2 — 3 подъем по желтым скалам к верхней части большого снежника, лежащего под поясом черных скал. Верхняя часть пути идет по полкам; 3 — 4 — подъем по трудной стенке по диагонали вправо 30 м и с выходом на наклонную полку. Тщательная крюковая страховка. Все выходят без рюкзаков. Рюкзаки вытягиваются наверх с. кромки снежника, лежащего под стеной; 4 — II — траверс с выходом к нижнему снежнику под зазубриной на восточной стене. Путь идет по наклонным гладким плитам над поясом черных скал. Крюковая страховка. Подъем и траверс от места первой ночевки 1 занимает 10 — 12 часов; II — ночевка под верхней частью восточной стены.

II — 5 — подъем по восточной стене с траверсом вправо по ходу 3 часа; 5 — место прекращения подъема на восточную вершину группы «Науки» в 1952 г.; 5 — 6 — обход округлого скального выступа; 6 — 7 — подъем по стене 30 м, тщательная крюковая страховка; 7 — 8 — подъем по северной стене по плитам с неблагоприятным наклоном ступеней, 5 часов; стена проходится в тапочках; 8 — 9 — выход по наклонной мокрой террасе под снежником к взлету 60 м, 1 час, крюковая страховка; III — ночевка.

III — 9 — спуск на юг (10 м) и траверс вправо; 9 — 10 — подъем по стене взлета 80 м, крутые плиты, тщательная крюковая страховка. Первый проходит маршрут без рюкзака. Всю стену проходят в тапочках; 10 — 11—сильно изрезанный гребень Иглы и плиты гребня проходятся «в лоб»; 11 — 12 — выход по южной стене взлета на перемычку под вершинной башней, скалы простые Преодоление стены и гребня занимает 4 — 6 часов; 12 — 13 — подъем по восточной стене башни сначала по несложным кулуарам с осыпями, затем по черепитчатым скалам средней трудности; 13 — обход угла под нависающей плитой с выходом на северную стену; 13 — 14 — выход на предвершинный гребень; 15 — выход с севера по плите наклоненного на юг «жандарма»; 15 — 16 — выход по гребню на вершину. Подъем на башню от перемычки занимает 4 часа. IV — ночевка на перемычке С перемычки спуск по южной стене на Южно-Домбайский ледник и далее через Домбайский перевал в Домбайское ущелье. От перемычки до Домбайской поляны 10 — 12 часов

Черные гладкие плиты наконец сменяются желтыми, более разрушенными скалами. Пересекаем водяной поток с верхнего снежника и начинаем подъем по стене к двойному снежнику под зазубриной в правой части восточной стены. Последний участок идем по несложным разрушенным скалам, местами поросшим лишайником; кое-где виднеются пучки травы.

В 6 часов вечера под скалой у снежника сбрасываем рюкзаки. Кипит работа: выложена, как всегда, площадка под палатку, хлорвиниловые трубки помогают направить в котелки тонкие струйки воды, стекающей по скалам.

Василий Пригода передает очередную радиограмму: «...пройден очень сложный участок стены, вышли на запланированное место ночевки. Все в порядке. Завтра выходим по сообщенному вам маршруту. Доложите о связи с лагерем...»

1 августа. В 6 часов утра, обогнув снежник, продолжаем подъем, забирая вправо. Сначала идем по несложным серо-зеленым скалам, покрытым лишайником; дальше крутизна резко возрастает. Приходится лепиться друг над другом. Осторожно проверяя каждую опору, лезем вверх. Внезапно слышу удивленный возглас Живлюка: на этих голых скалах у него из-под ног выскользнула упитанная прометеева мышь.

Преодолев двухсотметровый участок восточной стены, переходим на северо-восточную в том месте, где была вынуждена прекратить подъем группа «Науки». Отходим подальше от опасной грани стыка восточной и северо-восточной стен.

Огибаем трудный скальный взлет. Путь преграждает почти отвесная тридцатиметровая стена с редкими зацепками. Все чаще приходится забивать крючья, все большего внимания требует подъем. С большим напряжением выходим наверх, используя неглубокую расщелину.

Трудные участки обе связки проходят совместно: идущий первым во второй проходит маршрут, используя веревку первой, после чего первая связка штурмует следующий участок.

Дальше поднимаемся по крутым гладким черепитчатым плитам. Наклон ступеней 40-45° при средней крутизне стены 50-60°. Отдельные, менее крутые ступени покрыты непрочно лежащей осыпью. При малейшем движении камни, набирая скорость, со свистом летят вниз. Нельзя наступить на осыпь: нога вместе с мелкими камнями свободно скользит по гладкой поверхности. На всем участке стены ни одного надежного выступа для страховки, с большим трудом организуем крючьевую страховку.

Осторожно, медленно, но неуклонно движемся вверх. Уже близок основной юго-восточный гребень массива.

Дальше стена вздымается очень крутым стометровым взлетом. Пересекаем шестидесятиградусную косу снежника и пытаемся преодолеть этот взлет. Однако примерно на середине наш путь преграждает пятнадцатиметровая стена заглаженных нависших скал. Приходится вернуться на снежник. Единственно возможный отсюда путь вверх — гладкая, мокрая, наклонная полка, сбоку обрывающаяся все увеличивающейся по высоте стеной, переходящей в отвесы верхней части восточной стены, напоминающей исполинскую чашу.

Полка выводит нас на основной гребень массива, ведущий от восточной вершины к Буульгенской «пиле». Впереди уходят вниз обрывы южной стены. Наша площадка расположена как бы на карнизе над колоссальным отвесом восточной стены, верхняя часть которой отсюда не видна. Справа вздымается восьмидесятиметровый взлет гребня, сложный, но единственный путь к вершине.

Уже 4 часа дня. Решаем остановиться здесь на ночлег. Сокрушенно рассматриваем взлет и решаем остаток дня использовать для его обработки. Этим занимаются Живлюк и Некрасов. Почти все время слышится стук молотка и звон забиваемых крючьев.

Взлет, особенно его верхняя часть, как бы составлен из плотно пригнанных исполинских, круто поставленных плит с малым количеством трещин и зацепок. Проходящая слева в верхней части взлета вертикальная расщелина также имеет заглаженные края, поэтому от подъема по ней придется отказаться. Снизу хорошо видно, как поднимаются прямо вверх по середине крутых монолитных плит наши товарищи, забивая промежуточные крючья для опоры и страховки. Наконец, один из них появляется на верхних скалах взлета и приветственно машет рукой.

К возвращению товарищей у нас уже выложена площадка, готов суп и кисель.

Летят вниз опустевшие консервные банки, напрасно ждем звука падения, нависающая стена полностью экранирует далекое эхо.

Наблюдатели сообщают по радио, что в мощный бинокль хорошо видят наше «ласточкино гнездо».

2 августа. Рассвет. На востоке контуры уходящих вдаль хребтов окантованы ослепительно искрящимся, дрожащим золотым шнуром. На юге небо подернуто длинными тонкими волокнами высоких перистых облаков—предвестников ухудшения погоды.

Забитые накануне крючья позволили быстро и уверенно преодолеть взлет. Впервые за все время восхождения выходим на короткий гребневой участок. Преодолеваем иглы сильно изрезанного узкого гребня, обрывающегося по обе стороны отвесами. Осторожно, на тщательной страховке штурмуем «в лоб» большие крутые плиты, торчащие поперек гребня.

Прямо перед нами величественно поднимается восточная стена вершинной башни. Отсюда она особенно эффектна.

По мере нашего приближения к башне южная сторона гребня в верхней части становится более пологой, склон ее местами покрыт осыпью. На север круто уходят вниз до блеска отполированные непроходимые плиты.

Вдоволь напившись из ручейка, стекающего со снежника на перемычке перед вершиной, приступаем в 12 часов к заключительному этапу восхождения — штурму вершинной башни. Несмотря на сложность этого участка пути, он оказывается значительно легче, чем отдельные участки пройденной нами стены.

Вначале поднимаемся по восточной стене башни, крутым кулуаром с осыпями, затем по черепитчатым склонам средней трудности. Выйдя на площадку под громадной нависающей плитой, обходим ее по узкой полке и поднимаемся на 60-70 м по крутым скалам северной стены. На предвершинный гребень выходим по восточной стене. С тщательной крючьевой страховкой преодолеваем с севера нависающую на юг плиту сложного «жандарма». Поднимаемся с рюкзаками, вес которых заметно уменьшился.

В 16 часов мы на вершине. Читаем записку группы И.А. Галустова («Буревестник»). Вкладываем в тур свою о восхождении, посвящая его тридцатилетию советского альпинизма.

Сквозь разрывы стремительно поднимающихся по южной стене облаков всматриваемся во взлеты гребня, ведущего к главной вершине.

Узкий, с отвесными, почти параллельными боковыми стенами, сколотый с торца гигантскими ступенями гребень — интересная и сложная задача для восходителей. Особенно труден первый взлет — сорокаметровая лента плит, уходящих круто вверх с нависающим скальным барьером. Этот барьер, как мы предполагаем, можно обойти справа по отвесной стене.

Детальному просмотру гребня и попытке выйти по нему на главную вершину (запасной вариант маршрута), к сожалению, препятствует непогода1.

На гребне, отходящем от главной вершины к Домбайскому седлу, замечаем быстро спускающихся альпинистов. Это группа ДСО «Наука».

Вокруг идет неистовая борьба между южным грозовым фронтом и северными восходящими потоками. Грозовой фронт уже висит над нами: «поет» торчащий из рюкзаков штычок единственного ледоруба, потрескивают капюшоны штормовок. Виктор Некрасов, приподняв шляпу, немедленно приобретает прическу «бобрик». Сыплется снежная крупа.

Оставаться на вершине и пережидать непогоду опасно. Приходится немедленно начать спуск по основному варианту — на юг. Стараемся не выходить на повышения гребня, где беспощадно покалывают разряды. Всюду по склонам ползет вниз крупа и журчат ручейки. Порывы ветра бросают нам в лица смесь воды и снега. Порой невольно пригибаемся от оглушительных грозовых разрядов, хотя они для нас уже не страшны. Высота потеряна.

К утру грозовой фронт прошел. Пересекаем кулуар и проходим одну за другой широкие полки южной стены. Организуем несколько спусков по веревке.

Спустившись по более пологой нижней части страны, удачно выходим на снежник южного Домбайского ледника и начинаем медленный подъем к Домбайскому перевалу.

***

Маршрут, занявший пять ходовых дней и оцененный группой V-Б категорией трудности1, следует считать напряженным и технически сложным. Наиболее трудные участки: выход на восточную стену и ее траверс от места первой ночевки, особенно преодоление пояса черных скал; нижняя и верхняя части северо-восточной стены; участок северной стены вершинной башни; «жандарм» предвершинного гребня.

Места ночевок были выбраны нами удачно. Можно еще рекомендовать площадку на восточной вершине, где при благоприятных метеорологических условиях можно организовать хороший бивак.

В.С. ПЕЛЕВИН

ЗАПАДНАЯ СТЕНА ТАЛГАРА ПРОЙДЕНА

ЗАПАДНАЯ СТЕНА ТАЛГАРА ПРОЙДЕНАВ ясный безоблачный день с окраин Алма-Аты на юго-востоке на фоне синего неба виден прочерченный тонким контуром трехглавый массив, покрытый вечными снегами и льдом. Этот массив и белоснежная цепь хребта Заилийского Алатау привлекают внимание каждого, кто бывает в этих местах. Три куполообразные вершины массива Талгар1 покрыты мощным снежно-ледовым панцирем. Главная из них — средняя, высотой в 5017 м — высшая точка Заилийского Алатау.

Одно из первых описаний Талгара («Талгарнын-тал-чеку») принадлежит П.П. Семенову-Тян-Шанскому. Началом альпинистского освоения Талгара нужно считать лето 1938 г., когда группа альпинистов г. Сталинска — Л. Катухтин, Г. Макатров и И. Кропотов — впервые поднялась на главную вершину массива по северо-восточному гребню через северную вершину.

Летом 1940 г. автору этих строк довелось быть в ущелье Левого Талгара, и тогда же у него с Г. Макатровым возникло намерение совершить траверс Талгарского массива. Встреча с Г. Макатровым, его рассказ о восхождении и желание присоединиться к группе усилили наше стремление пройти по намеченному маршруту.

К пяти часам вечера в августе 1940 г. в снежную пургу мы прошли северную вершину, а затем в просторной впадине между северной и главной вершинами обнаружили под снегом небольшое озерко, знакомое нам по рассказу Макатрова. На месте разрушенных скал, подальше от склона, мы заложили записку в сохранившийся поныне большой каменный тур. Поднявшись на главную вершину Талгара и впервые спустившись с нее по юго-восточному гребню на плато ледника Корженевского, мы благополучно закончили первый траверс массива.

Осенью 1943 г. группа Д. Горина в составе М. Аграновского, А. Ерохина, Ю. Менжулина, А. Томберга и П. Кривенцова, поднявшись на Талгар по пути нашего спуска, обнаружила эту записку.

Дальнейшие попытки нескольких групп пройти вершины Талгара оканчивались неудачей, и только в 1949 г. альпинисты лагеря «Металлург» под руководством Ф. Лемстрема совершили второй траверс Талгара с подъемом по северо-западному гребню и спуском на юго-восток. В 1951 г. группа А. Алексеева провела траверс с юго-запада на север, поднявшись на южную вершину из «провала» между южной и западной вершинами и спустившись по северо-восточному гребню.

За тринадцать лет, с 1938 по 1951 г., было пройдено четыре маршрута: с северо-востока, северо-запада, юго-востока и юго-запада. Интересные для альпинистов маршруты с юга на южную вершину, с востока на главную вершину, с запада на все три вершины Талгара до 1953 г. оставались непройденными. Перечисленные нами пять основных, совершенно самостоятельных маршрутов, отличающихся большим разнообразием рельефа (склоны, гребни, стены) и покрова (снежный, ледовый, скальный), степенью трудности, говорят о том, что пятитысячный массив может быть отличным альпинистским «стадионом». До сих пор полное освоение Талгарского массива нельзя считать законченным, остаются непройденными четыре маршрута.

Мы познакомим читателей с маршрутом, пройденным летом 1953 г. группой общества «Спартак».

***

... За последние двадцать дней погода в горах была плохой, низко нависшие тучи каждый день приносили дождь. Только в первых числах августа по едва заметным признакам можно было предугадать окончание непогоды.

Мы приехали в Алма-Ату в середине дня, чистое небо уходило к северу, в опаленную солнцем Илийскую долину. Только на юге плотная стена облаков у цепи гор закрывала горизонт.

К вечеру мы должны были добраться до перевалочной базы в ущелье Среднего Талгара, куда накануне выехала наша вспомогательная группа.

На следующий день все участники экспедиции и караван нагруженных вьюками лошадей двинулись вверх по ущелью р. Средний Талгар.

Начался дождь. По временам ливень загонял нас под укрытие густых крон елей. Когда небо расчищалось, можно было продолжать движение по берегу реки к встающим из мутной пелены облаков мощным отрогам гор.

11 августа, распростившись с гостеприимным лагерем «Металлург», где мы остановились по пути, отряд спартаковцев ушел к подножью Талгарского массива.

Через два часа хода мы разбили свой базовый лагерь на зеленой поляне, против скрытой в облаках грандиозной западной стены Талгара.

К вечеру снова открылось голубое небо, облака начали редеть. Медленно сползая вниз по склонам, они открыли, наконец, спрятанные за их покровом вершины.

13 августа штурмовая группа (заслуженный мастер спорта В.С. Пелевин, мастера спорта В.Л. Рубанов, В.А. Нагаев и перворазрядник К.Ф. Королев) вышла вверх по леднику Северный Талгар к подножью западной стены массива.

В базовом лагере остались начальник вспомогательного отряда В.Д. Клочко, врач Л.И. Абросимова, радист Г. Бобкова и группа разрядников.

После долгого ненастья в чистом голубом небе ярко светит солнце. Медленно поднимаясь по морене, долго видим провожающих нас друзей. Расстояние быстро увеличивается, фигурки людей и палатки сливаются с каменистым фоном долины, и только в бинокль видно, что оставшиеся еще долго смотрят нам вслед.

Жарко, солнце высоко стоит над головой. Узкая полоса ледника с обеих сторон зажата высокими скальными стенами. Они покрыты льдом и настолько круты, что справа и слева видны следы падающих камней, прочертивших полосы по всей ширине ущелья.

К трем часам дня достигли ровной средней части ледника и остановились для ночевки за большим камнем. Отсюда хорошо видна вся стена и намеченный нами маршрут подъема по ней на северную вершину.

До сумерек подробно просмотрели весь скальный контрфорс, отходящий от северной вершины на запад, выяснили наиболее вероятные места камнепадов и лавин, окончательно избрали трассу подъема.

Величественный массив вершин Талгара не менее популярная цель приезжающих в Казахстан альпинистов, чем, например, район Безенгийской стены на Кавказе. Здесь, так же как и на Кавказе, после того как были пройдены пути к основным вершинам, начались поиски более сложных маршрутов, подъемы по тем трассам, которые позволяли проверить растущее мастерство и зрелость восходителей. К числу таких маршрутов следует отнести и путь по западной стене на северную вершину Талгара.

Осмотр стены убедил нас в том, что наиболее трудными участками маршрута будут: 1) начало стены, подъем по нижней ее части высотой до 300 м и крутизной в 75-80°, особенно сложной в верхнем участке, сглаженные скалы которого не давали возможности найти проход к башне, возвышающейся над стеной; 2) вторая, средняя стена, высота которой определялась в 120-150 м.

Просмотреть детали пути из-за большой высоты не представлялось возможным. Было ясно, что узкий фронт стены до 100 м не позволит свободно маневрировать и выбирать путь на месте. Другой серьезной трудностью маршрута был большой перепад высот — 1900-2000 м — от основания стены (подгорная трещина) до вершины.

Выход по скально-ледовому гребню на снежную шапку вершины не внушал опасений. Нижняя часть маршрута по крутому (50-55°) снежно-ледовому поясу до выхода под стену протяженностью в 800-900 м была особенно опасной из-за лавин, сходящих слева и справа, из боковых кулуаров; здесь можно двигаться только ранним утром.

Осмотр закончен. Но и устанавливая палатку, мы не прекращали наблюдать в бинокль за всем фронтом стены.

Вид Талгарского массива с запада.

Слева направо: Ийинь-Тау, северная вершина Талгара, главная вершина Талгара, южная вершина Талгара. Пунктиром обозначен маршрут подъема по западной стене; отмечены биваки при восхождении 1953 г.

Фото Ф. Лемстрема

Для наиболее тщательного изучения маршрута следует использовать светотеневой метод, чтобы «прочувствовать» рельеф стены. В разные часы солнце изменяет расположение теней от выступающих участков, и при внимательном наблюдении в течение всего дня удается точно выяснить особенности рельефа.

14 августа проснулись еще в темноте. Ночь была холодной, кругом все сковано морозом. Выглянув из палатки, видим всю стену, высящуюся прямо перед нами; все тихо, яркие звезды рассыпаны по еще темному небу.

Уложив рюкзаки, в 6 часов утра тронулись в путь. Штурм Талгара начался!

Пройдя верховье ледника, пересекли подгорную трещину и вышли на небольшой участок скал ледового пояса. Скалы представляют собой сглаженные лавинами и камнепадами плиты и «бараньи лбы» и почти сплошь покрыты прозрачной тонкой корочкой льда. С самого начала идем в связках попарно: Пелевин — Нагаев, Рубанов — Королев. С первых же шагов приходится идти очень осторожно: трещин для забивки крючьев нет. Сто метров подъема по такому участку потребовали большого напряжения. Выйдя на верхний край плит, закрепляю веревку, по которой быстро поднимаются остальные.

Склон крутизной до 55°, казавшийся снизу снежным, оказался ледовым; снег покрывал его слоем толщиной всего 10-20 см. В жаркое лето этот склон, очевидно, должен быть чисто ледовым. Движемся на кошках. Одновременное движение связок вначале, где тонкий слой снега еще позволял выбивать ступеньки, через 100-150 м замедляется: крутизна увеличивается, толщина слоя снега уменьшается. В ход пущены ледоруб и ледовые крючья, без которых продвигаться здесь невозможно.

Мы стремимся возможно быстрее пройти место стыка двух кулуаров, огибающих стену слева и справа, чтобы очутиться под защитой самой стены. Хорошая физическая подготовка участников, проведенные нами тренировочные восхождения позволяют удерживать высокий темп безостановочного движения.

Солнце, вероятно, поднялось высоко; над нами ясное голубое небо, но мы находимся на западном склоне, где лучи солнца появятся лишь после полудня. Поэтому здесь еще холодно, но все мы обливаемся потом от непрерывного движения и работы ледорубом.

Медленно, но упорно приближаемся к скалам; они крутым выступом тянутся сверху от самого основания стены. Добравшись до них, мы оказываемся в сравнительной безопасности. Нависшие сверху скалы защищают от падения камня и льда.

Нас радует Константин Королев, который впервые участвует в таком трудном восхождении. Он идет все время последним, но каждый, кто преодолевал ледовые склоны, знает, что последнему достается не меньше, чем первому: немалой силы, сноровки и терпения требуется, чтобы выбить глубоко сидящие во льду крючья.

Огибая слева отходящий вперед скальный выступ, поднимаемся все время по льду, лишь изредка приближаясь к скалам, чтобы забить крюк для страховки.

Во второй половине дня, когда группа подходила к верхней части скального выступа, под основание стены, солнце уже хорошо прогрело всю стену, особенно ее вершинную часть, местами покрытую снегом и льдом. По ледовому желобу и Кулуару, правее и левее стены, начали срываться камни. Их падение обрушило небольшие снежные лавины, они уходили вниз, огибая и нас и скальный выступ.

Прошло не менее восьми часов непрерывной работы без отдыха; на смену выходят вперед Рубанов и Королев. Очень осторожно обрабатывают они последний, самый крутой, ледовый участок протяженностью до 100 м; снег и осколки льда летят на нас сверху. Наконец, с большим мастерством Рубанов взбирается со льда по скальному отвесу и исчезает за перегибом. На наши вопросы Рубанов не отвечает, видимо, не слышит. Только равномерное движение веревки вверх говорит о том, что он продолжает движение. После долгих минут ожидания сверху слышится, наконец, радостный возглас: «Готово! Поднимайтесь, веревка закреплена».

Один за другим поднимаемся наверх, подойдя вплотную к основанию стены. На небольшом снежном плече, примыкающем к ее основанию, удается срубить часть снежно-ледового гребня, разровнять хорошую площадку и закрепить на крючьях палатку.

Десять часов работы дают себя знать. Изрядно уставшие, с великим удовольствием забираемся в палатку. Солнце освещает наш бивак до самого заката, вскоре становится холодно. Но это не беда. После большого физического и морального напряжения палатка, прилепившаяся к краю стены, шумящий примус с закипающей едой и сухие спальные мешки предвещают хороший отдых.

Поздно вечером разыгрывается непогода, «талгарская», знакомая мне еще по 1940 г. Порывы ветра с ревом приближаются снизу по стене, вначале их вой слышится издали, ветер в течение нескольких минут дует со все нарастающей силой, потом наступает очередное краткое затишье.

Ураганный ветер наметает тучи снега, засыпая палатку. Всю ночь группа провела без сна: порывы ветра настолько сильны, что мы вчетвером еле удерживали подпиравшие палатку ледорубы. Несмотря на то что и палатка и все мы были прикреплены веревкой к вбитым в скалы крючьям, опасность, что палатку сорвет, представлялась вполне реальной.

Днем ветер утих, но снегопад и туман заставили группу не покидать палатку: подниматься по скальной стене крутизной до 80° в такую погоду невозможно.

Ветер, бушевавший и вторую ночь, заставил нас снова нести дежурство. Лишь к утру 16 августа утихло, в просветах быстро несущихся облаков временами появлялось голубое небо, на западе показалась далекая кромка облаков.

— Погода будет, — уверяет Рубанов.

Пишем контрольную записку, прячем ее в консервную банку и закладываем в тур первопроходителей маршрута.

В 11 часов начался штурм стены. В нижней части крутизна ее равна 75-80°, высота 300 м. По сильно сглаженным скалам с малым количеством зацепок невозможно подниматься без крючьевой страховки. Расщелины, горизонтальные полки и плиты покрыты льдом, на многих участках скалы протяженностью по 10-15 м настолько сглажены, что подъем на каждую из них занимает по два-три часа. Обхода нет. Как мы указывали, одна из причин, усложняющих прохождение стены, — та, что ее скальная часть не шире 100 метров. Границами справа и слева служат вертикальные желоба.

С середины дня погода улучшается, на небе ни облачка, но скалы даже далеко за полдень остаются холодными, начинать движение приходится поздно утром, теряя лучшие часы.

Несмотря на хорошую физическую подготовку, тренированность и слаженность работы обеих связок, мы движемся на этом трудном маршруте довольно медленно. За целый день непрерывной работы в течение десяти часов мы смогли подняться всего лишь на 200-220 м по высоте, забив на пути для страховки 26 скальных и 4 ледовых крюка.

Чтобы не свалить камни друг на друга, обе связки идут уступом, так же идут и оба альпиниста в каждой из связок. Рельеф стены таков, что на протяжении 220 м подъема нам удается только в двух местах собраться вместе.

Солнце уже опустилось к горизонту, еще 30-40 минут, и будет темно. Температура воздуха быстро понижается. Нужно поскорее подыскать место для ночлега, найти до наступления темноты трещины в скалах, чтобы забить крючья. Но нигде, ни справа, ни слева, ни ниже, где выжидают Рубанов и Королев, нет места хотя бы для сидячей ночевки.

Делаем попытку подняться на 8-10 м, руки закоченели, но в рукавицах работать нельзя: незначительные неровности скал, покрытые льдом и снегом, можно использовать для зацепок только голыми руками. С максимальной осторожностью, стараясь в то же время работать побыстрее, взбираюсь на небольшой уступ. Удается надежно забить в скалу три больших ледовых крюка, навесить веревку и привязаться к ней. Сидим без палатки по двое, я с Королевым, Рубанов с Нагаевым; сидеть приходится без движения, в довольно неудобном положении, боясь заснуть, чтобы не сорваться...

После целого дня трудной работы на стене все устали, утих даже Рубанов, неистощимый рассказчик бесконечных историй. Невольно задумываемся о предстоящем нам неизвестном пути, тем более что возможности прохождения именно этой части стены остались неясными при изучении маршрута снизу. Покидая место ночевки, оставляем контрольную записку в расщелине скалы.

В 10 часов утра, траверсировав влево от места ночевки при тщательной страховке Нагаевым, вхожу в ледовый желоб. Начался труднейший участок пути: подъем на 20-25 м по узкому (1,5-2 м) желобу. Кое-где удается забить в боковые скалы крючья и подняться, вырубая ступеньки во льду. Этот участок потребовал 2,5-3 часа работы. Зная, что товарищи мерзнут без движения, стараюсь поскорее выбраться из желоба. Еще одно усилие, еще шаг... другой, выбираюсь на более пологое место. Здесь есть скальный уступ, быстро забрасываю на него веревку; один за другим поочередно поднимаются Нагаев, Рубанов и Королев. Мы не знаем, что ждет нас впереди, но чувствуем, что миновали ключевой участок стены.

Пройдя траверсом вправо скальную полку длиной в 30 м, пересекаем тридцатиметровый участок крутого льда, где приходится рубить ступени. Поднимаемся на 15-20 м по скальной стене и попадаем к истокам правого ледового желоба. Еще 15 м подъема по скалам желоба, и, наконец, мы достигаем залитого солнцем небольшого скального плеча, которое хорошо было видно снизу.

Удобное место для бивака: безопасно от камнепадов и можно хорошо разместить две палатки. После трудного пути и' бессонной ночи отдыхаем больше часа.

Итак, нижняя, самая трудная часть стены пройдена! Мы подошли к основанию башни скального контрфорса.

Солнце согревает нас, продрогших в тени на западной стороне. Снимаем все теплые вещи. Нельзя и желать лучшей погоды: бесконечное голубое небо. Пытаемся рассмотреть в бинокль место нашего базового лагеря, увы, — он слишком далек, и наши наблюдатели вряд ли смогут заметить наши фигуры на желтых скалах.

Нужно двигаться дальше. Вчетвером складываем тур и закладываем в него очередную контрольную записку. Дальнейший путь идет траверсом по скальной полке башни, затем поднимаемся по расщелине вдоль ее правой стороны. В узкой расщелине встречаем натечный лед, приходится перейти на правое скальное ребро, довольно крутое (50-60°). Но на таких сухих теплых скалах чувствуешь себя увереннее. После подъема на две веревки выходим на участок, где ребро не заканчивается небольшим уступом.

Впереди видна нижняя часть ледово-скального кулуара (в верхней части кулуар поворачивает влево и отсюда не просматривается) до 15 м шириной. В средней части кулуар суживается до 2 м, а выше — опять расширяется, достигая Юм. Дно кулуара от узкой горловины и почти до самого верха покрыто льдом, необходимо рубить ступени и организовывать крючьевую страховку. Кулуар на всем протяжении сохраняет крутизну до 50°. Путь опасен, свободно лежащие камни нетрудно сбить веревкой или ногой при любом неосторожном движении.

Используя угловые выступы стен, двигаемся от укрытия к укрытию, собираясь всей группой в наиболее безопасных местах.

К 18 часам по наклонной скальной плите, которой заканчивается вверху кулуар, поднимаюсь на небольшую площадку. За мной следует Нагаев, затем Королев и Рубанов. На гребне дует сильный холодный ветер.

Вверх уходит гладкая вертикальная стена «жандарма», и только левее на 10-12 м, выше нас, виднеется засыпанное снегом плечо.

Выйдя по гребню почти на 15-20 м, поднимаюсь на это плечо по стенке крутизной в 75-80°. Временами дальнейшее движение кажется невозможным, гладкие заснеженные скалы очень трудны, руки коченеют, но сознание, что только впереди, может быть, найдем площадку для отдыха стоящих внизу и мерзнущих на холодном ветре товарищей, заставляет идти вперед.

Снизу плечо казалось хорошей площадкой, на самом деле это всего лишь наклонный участок с северной стороны «жандарма», острые камни выступают из-под снега. Палатку поставить здесь не удастся.

Срубив часть снежно-ледовой поверхности, закрепляем на крючьях переднюю сторону палатки и привязываемся к вбитым в стену крючьям. Мы рады и этому пристанищу, хотя холодный, пронизывающий ветер напоминает первую ночевку на стене.

Два дня и две бессонные ночи на стене утомили нас, и мы мгновенно засыпаем; только утром следующего дня, проснувшись, вспоминаем о пище.

18 августа начали штурм средней стены, круто уходящей вверх под 60° на высоту 120-150 м.

Страхуясь через скальный крюк, вырубая во льду ступени, траверсируем слева стену «жандарма» и спускаемся на 10 м в узкий кулуар, пересекая его. Стена круто и далеко уходит вниз, спускаясь в кулуар. Из кулуара прямо вверх по стене удается подняться только на 30 м, дальше начинается вертикальная часть стены. Выхожу на всю веревку, на крючьевой страховке взбирается ко мне Нагаев, затем мы траверсируем вправо, до скального угла по наклонной трещине. Только после этого начинает двигаться вторая связка. Сегодня замыкающим идет Рубанов.

Большая крутизна (75-80°) гладких скал вызывает необходимость тщательной страховки и требует для их преодоления больших усилий. Первовосходителей на маршруте всегда волнуют три основных вопроса: проходимость маршрута, организация надежной страховки и неприятная перспектива зайти в «тупик», откуда придется возвращаться, теряя время.

После 50-60 м подъема достигаем скального уступа, напоминающего «бараний лоб». Направо он обрывается вертикальной 200-метровой стеной, налево примыкает к гладкой стене башни; другого пути нет, придется двигаться вдоль нее.

Спустившись с уступа на 5-6 м по веревке и используя примыкающую к стене узкую (0,5 м) кромку льда и снега, мы смогли траверсировать стену. Отсюда по уступам поднимаюсь на 15-20 м и достигаю гребня, которым заканчивается вторая стена. За мной быстро поднимается вся группа. Короткий гребень в 20-30 м приводит к глубокому провалу, за которым поднимается третья стена высотой 400 м со средним уклоном в 45-50°.

Долго стоим, выбирая путь подъема. Заснеженные скалы стены широким фронтом стоят перед нами. Уже около часа дня, нужно поторапливаться, — по моим расчетам, сегодня мы должны ночевать на вершине.

Верхняя стена трудна только в нижней части. За час мы смогли подняться на высоту 150 м, преодолев участки наклонных плит. Подъем заканчивается выходом на скальный гребень, который по снежным кулуарам и расщелине выводит к началу предвершинного скального гребня.

Все трудности подъема позади. Впереди — горизонтальный участок (120-150 м) скального гребня, он очень узок, не шире двух ладоней с обрывающимися вправо и влево крутыми стенами. Сильно разрушенные скалы гребня переходят в пологий снежно-ледовый склон купола северной вершины. Отсюда до вершины час пути.

Мы отдыхаем перед последним, завершающим и довольно легким этапом, подробно рассматривая маршрут подъема по северо-западному гребню через Ийинь-Тау («Плечо-гора») к северной вершине Талгара, и никем еще не пройденный маршрут по скальному контрфорсу западной стены на главную вершину. Ийинь-Тау неправильно называют вершиной; это довольно ровное скальное плечо, покрытое снегом и примыкающее с севера к снежным склонам вершины Талгара1.

Хотя на высоте около 5000 м труден каждый шаг, но с каким возбуждением, радостью и приливом новых сил, казалось бы исчерпанных за четыре дня опасного и трудного пути, мы поднимаемся по снежному куполу. В 16 ч. 30 м. мы на северной вершине Талгара. Траверсировав ее снежный купол, через полчаса достигаем впадины между главной и северной вершинами, где четырнадцать лет назад мне, Г. Маслову и Г. Макатрову посчастливилось заложить первый тур на Талгаре.

Вечереет. Ветер тянет снизу по стене облака, вырывается на купол вершины, крутит поземку.

Последний взгляд на юг, на необъятную панораму гор, и группа начинает спуск по юго-восточному гребню на плато ледника Корженевского.

п.с. курилов

ГОВЕРЛА

ГОВЕРЛАКарпатские горы, изгибаясь огромной дугой в 1,5 тыс. км, восточной частью входят в пределы УССР. Это горы средней высоты. Высшая точка советских Карпат — вершина горы Говерлы — достигает 2058 м над уровнем моря, находясь в массиве Черногора, который тянется от Яблоницкого перевала до южных границ Советского Союза.

На запад со склонов Говерлы и прилегающих хребтов стекают притоки Тисы, а на восточных склонах берет начало р. Прут.

Восточные склоны массива Говерлы изрезаны карами, следами древнего оледенения, с почти отвесными до 200 м высоты обрывами. В долине Прута, у подножья Говерлы, исследователи находят остатки древних морен. До высоты 1500-1600 м склоны гор покрыты лесом, выше — кустарником и еще выше — густым травянистым покровом.

После того как народ Закарпатской Украины воссоединился с семьей народов Советского Союза, в нашей стране прибавился еще один горный район с огромными возможностями проведения туристских и даже альпинистских (зимних) мероприятий. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны советские Карпаты начали привлекать к себе туристов и альпинистов СССР.

Летом путешествия по карпатским маршрутам и восхождения трудностей не представляют. Для этого нужны только общая физическая подготовка и навыки туризма.

Летом 1946 г. Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете Министров УССР было организовано первое после войны массовое туристское мероприятие — горнотуристские сборы в городе Рахове (Закарпатье), работе которых приняли участие писатели, художники и главным образом студенты Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Черновиц и других городов. Руководство и инструкторский состав сборов (П. Курилов, Н. Шеремет, А. Блещунов, А. Шевалов и др.) были выделены украинской секцией альпинизма.

Лагерь сборов был разбит на окраине города на склонах долины р. Тисы у источника нарзана.

После отработки учебной программы весь сбор выступил для совершения восхождения на вершину Говерлы. В состав колонны были включены представители местной молодежи. Движение по долине Белой Тисы, затем по ущелью р. Говерла происходило без каких-либо затруднений, и в назначенное время вся колонна была на вершине.

Во все стороны открывался вид на громадные пространства, покрытые горными хребтами и их отрогами, густо поросшими лесом. Только массив Черногоры и некоторые другие вершины поднимались выше линии леса огромными островами с густой растительностью альпийских лугов.

В этот сезон участники сборов прошли еще по ряду маршрутов, побывали на вершинах Петрос, Менчул, Поп Иван и др., получив незабываемые впечатления от этих походов.

Еще более интересными и эмоциональными оказались зимние походы и восхождения в районе Говерлы, для которых уже требуется определенная горнолыжная и альпинистская подготовка.

В феврале 1947 г. группа горнолыжников, студентов и преподавателей Черновицкого Государственного университета (ДСО «Наука») отправилась из Рахова с целью совершить зимнее восхождение на Говерлу. Выйдя из селения Луги еще ночью, группа целый день пробивалась к вершине сначала по лесистым, а затем по открытым склонам. Снежный буран, не чувствовавшийся в долине и в лесу, свел видимость на открытых склонах почти к нулю и представлял значительную опасность для восходителей. В течение всего дня группа пыталась выйти к подножью вершинного конуса, но не имела в этом успеха. Уставшие после 19-часового движения по снежным склонам, горнолыжники были вынуждены опуститься в селение.

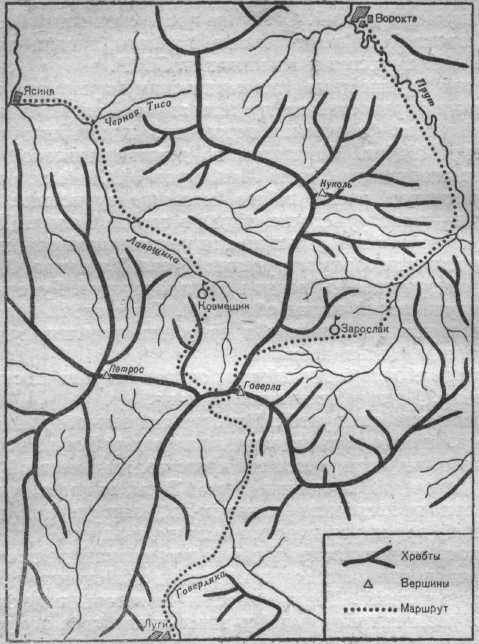

Схема маршрутов восхождений на Говерлу

(расположение хребтов по работам польского геолога Б. СвЯдерского, маршруты — по восхождениям П. Курилова)

Составлена П.С. Кириловым

Через день часть группы снова отправилась на восхождение. Шли по лавиноопасным склонам. Это привело к тому, что один раз пришлось от небольшой пластовой лавины уходить на лыжах. Выбирая по возможности безопасный путь, группа взошла на вершину (П. Курилов и В. Гаращук) и благополучно спустилась вниз, опровергнув, таким образом, утверждение местных жителей о невозможности зимних восхождений на Говерлу.

В январе следующего, 1948 г. снова группа студентов и преподавателей Черновицкого Государственного университета совершила восхождение на Говерлу, на этот раз из долины Прута. Несмотря на то что* на высоте 800-900 м над уровнем моря в долине реки в этом году снега было немного, на склонах гор и в лесу под Говерлой его слой достигал значительной мощности.

И на этот раз первая попытка окончилась неудачей. Выйдя из Ворохты, группа в течение двух дней пробивалась к Говерле. Но плохая видимость и снегопад с ветром вынудили лыжников после ночевки в лесу возвратиться в Ворохту. Движение в такую погоду на этих склонах сопровождалось, кроме всего прочего, еще лавинной опасностью, о чем свидетельствует сообщаемый местным населением факт гибели в 1937 г. двенадцати польских лыжников.

Вторично выйдя на восхождение, группа встретила на своем пути обледенелые склоны (до 35-40°), которые пришлось преодолевать, одев на лыжные ботинки «котята». Затем склоны оказались покрытыми сыпучим снегом, в который нога погружалась, почти не встречая опоры. Под вершиной был карниз, потребовавший некоторой работы для его преодоления. С вершины был хорошо виден весь массив Черногоры, представляющий в зимних условиях довольно серьезный маршрут для альпиниста-лыжника. Одной горнолыжной техники в таких условиях недостаточно, нужны еще альпинистские опыт и навыки.

С 1949 г. начала организовывать зимние походы в Карпатах Львовская альпинистская секция под руководством Г. Крушеля и Е. Заморы.

Зимние восхождения на Говерлу интересны еще и тем, что они могут быть совершены по разным маршрутам. В феврале 1951 г. большая группа альпинистов совершила под руководством инструкторов П. Курилова, Э. Романенко, Б. Лебедева, Л. Филоненко восхождение на Говерлу со стороны Ясеня, из долины Лазощины (приток Черной Тисы). За несколько дней до этого львовские альпинисты под руководством Г. Крушеля взошли на эту вершину со стороны Ворохты. Зимой в Карпаты выезжали львовские, одесские и черновицкие альпинисты, совершившие в горах ряд лыжных походов с восхождениями.

В сезоне 1953 г. одесские альпинисты под руководством А. Блещунова выехали в Карпаты группой около сорока человек, а львовские под руководством Г. Крушеля и Е. Заморы организовали выезд более ста человек.

Популярность зимних походов и восхождений в Карпатах растет с каждым годом, число пропускаемых через Ясинскую турбазу ВЦСПС туристов, совершающих на лыжах интересные походы по горным маршрутам увеличивается. Ряд вершин советских Карпат заслуживает в зимних условиях альпинистской классификации, по которой восхождения на них могли бы засчитываться при выполнении разрядных требований по альпинизму. В частности, определенный интерес представляет зимний траверс массива Черногоры, часть которого сделала группа из Львова в 1953 г. (руководитель Г. Крушель).

Однако следует сказать, что наряду с хорошо подготовленными, возглавляемыми опытными горовосходителями группами, в Карпаты направляются группы мало подготовленные, не имеющие опыта хождения в горах, а это может вызвать тяжелые последствия. Поэтому необходим такой порядок, чтобы восхождения в Карпатах, подготовка к ним контролировались секциями альпинизма тех городов, в которых есть имеющие опыт зимних восхождений инструктора альпинизма.

Нам кажется совершенно необходимой организация туристской базы ТЭУ ВЦСПС в районе Ворохты (Станиславская область УССР), который представляет собой значительный интерес с точки зрения организации зимних походов и восхождений на вершины Черногоры и других массивов. Мягкий климат и обилие снега, горный рельеф делают этот район пригодным для проведения горнолыжных сборов, походов, а также соревнований. Кстати, в Ворохте есть трамплин для прыжков на лыжах, есть трассы для скоростного спуска, которые уступают только алма-атинскому Медео.

Черновцы

Метеорологическая будка у подножья Хан-Тенгри