Торжественное собрание

| Вид материала | Заседание |

- Александру Борисовичу Железнякову 27. 01. 2007 Торжественное заседание, 456.1kb.

- Мероприятия гоу впо «Брянский государственный технический университет» по празднованию, 81.02kb.

- ijmir, 439.36kb.

- План мероприятий Романовского фестиваля на 2012 год, 423.39kb.

- Моу «сош №11» «Школьная академия», 20.39kb.

- Посольство Российской Федерации, 11.93kb.

- Детская игровая программа.«Строить значит созидать» -массовое гуляние, посвященное, 273.08kb.

- Деятели культуры и искусства во всем мире 29 января 2010 года отмечают 150-летие, 43.37kb.

- Ю. И. Янкелевича Торжественное открытие конкурс, 74.89kb.

- Собрание осуществляет свою деятельность на основе личного участия в его работе каждого, 457.81kb.

Торжественное собрание.

6 ноября 1941г.

6 ноября 1941 года, в прифронтовой Москве, на станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание, посвящённое 24 годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Тогда оттуда на всю страну прозвучали слова суровой правды и веры в нашу Победу.

Необычная обстановка придавала собранию фронтовой, суровый вид. Мы знали, что сейчас миллионы людей у репродукторов будут внимательно слушать репортаж об этом торжественном заседании. Слушают и те, кто находится на территории, занятой врагом. Лица присутствующих в зале торжественны и суровы одновременно.

С докладом выступает И.В. Сталин. Напряжённо вслушивается зал в каждое слово докладчика.

— Наше дело правое, победа будет за нами, — закончил под гром аплодисментов Верховный Главнокомандующий.

Затем было предоставлено слово мне. С большим волнением огласил я приветствие от участников торжественного заседания Центральному Комитету партии.

Парад на Красной Площади.

7 ноября 1941г.

П

арад 7 ноября 1941 года по силе воздействия

арад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей

военной операции. Именно на этот день по

случаю запланированного захвата Москвы

гитлеровской Германией было назначено

торжественное прохождение по Красной

площади немецких войск.

Военный парад советских войск на

Красной площади 7 ноября 1941 года было

решено провести для укрепления морального

духа. Это была убедительная возможность

заявить на весь мир о том, что Москва стоит

и будет твердо стоять.

Последний бросок на Москву .

С 16 ноября по 4 декабря 1941г.

Наступление немецких войск на Москву возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с юго-запада 18 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин—Рогачёво и на Тулу—Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск,Истра, выйти к каналу Москва—Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 27 км от Москвы). Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались»[11].

В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия и 20-я армия, которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта) и 16-й армиями. В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и вынужден перейти к обороне.

Продолжение.

В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и отбросили её от Каширы. 2-я танковая армия попыталась обойти Тулу с северо-востока и перерезала железные и шоссейные дороги Серпухов—Тула, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные позиции.

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки, но и она кончилась провалом. 33-я армия генерала М. Г. Ефремова удержала позиции. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии.

2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4-5 декабря вражеские части, восстановила положение на реке Нара.

Выдающиеся военачальники.

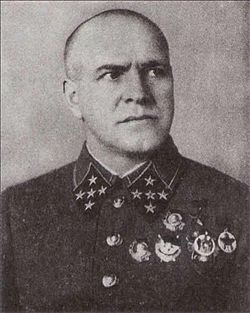

Г

ео́ргий Константи́нович Жу́ков

ео́ргий Константи́нович Жу́ков (19 ноября (1 декабря) 1896 — 18 июня 1974)

советский военачальник, Маршал Советского

Союза (1943), министр обороны СССР

(1955—1957).

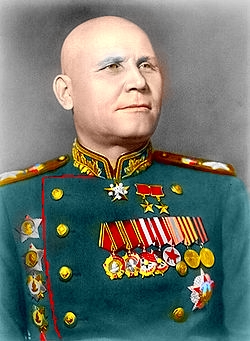

Ива́н Степа́нович Ко́нев

(16 (28) декабря 1897 — 21 мая 1973) —

советский полководец, Маршал Советского

Союза (1944), дважды Герой Советского Союза

(1944, 1945)

К

онстанти́н Константи́нович (Ксаве́рьевич)

онстанти́н Константи́нович (Ксаве́рьевич) Рокоссо́вский 21 декабря 1896 года, Варшава —

3 августа 1968 года, Москва) — советский военачальник, Маршал

Советского Союза (1944), маршал Польши (05.11.1949).

Командовал парадом Победы.

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Ива́н Васи́льевич Панфи́лов

(родился 20 декабря 1892 (1 января 1893) в городе Петровск,

Саратовской губернии — погиб 18 ноября 1941 года у деревни

Гусенёво Волоколамского района Московской области) —

советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза

(1942, посмертно).

Дми́трий Дани́лович Лелюше́нко — (20 октября (2 ноября)

1901 года—20 июля 1987) командир 39-й отдельной танковой бригады

в советско-финской войне 1940 года, командир 21-го

механизированного корпуса, командующий 1-м особым гвардейским

корпусом, 1-й и 3-й гвардейскими, 5-й, 30-й армиями и 4-й гвардейской

танковой армией в Великой Отечественной войне. Генерал армии

(8 мая 1959). Дважды Герой Советского Союза.

Л

ев Миха́йлович Дова́тор (20 февраля 1903, село Хотино

ев Миха́йлович Дова́тор (20 февраля 1903, село Хотино Лепельского уезда Витебской губернии — 21 декабря 1941[1], в

районе деревни Палашкино Рузского района Московской области)

— советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.

Известен успешными операциями по уничтожению немецких войск

в период Великой Отечественной войны. За голову Доватора немецкое

командование назначило крупную награду[2], однако кавалеристы

Доватора были неуловимы.

Андре́й Ива́нович Ерёменко (14 октября 1892, с. Ма́рковка,

ныне Луганской области — 19 ноября 1970, Москва) — Маршал

Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), член ЦК КПСС.

В Советской Армии с 1918 года. Один из виднейших полководцев

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.

Михаи́л Фёдорович Луки́н (6 (18) ноября 1892 года —

25 мая 1970 года) — советский военачальник, Герой Российской

Федерации (1993, посмертно), генерал-лейтенант (6 июня 1940).

Контрнаступление советских

войск под Москвой.

В начале сентября 1941 года немецко-фашистское командование приступило к подготовке операции с кодовым названием «Тайфун» с целью захвата Москвы. Гитлеровцы рассчитывали мощными ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, которые прикрывали столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы. После этого захватить столицу, стремительно обойдя ее с севера и юга.

30 сентября 1941 года началось генеральное

наступление немецких войск. В районе

Смоленска гитлеровцам удалось прорвать

оборону и к 7 октября окружить четыре

советские армии западнее Вязьмы и две –

южнее Брянска. Казалось, путь на Москву был

открыт. Однако советские войска в течение двух

недель в кровопролитных боях сковывали около

20 немецких дивизий. Несмотря на большие

потери, гитлеровцы продолжали прорываться

к Москве.

10 октября с Ленинградского фронта

был отозван Георгий Жуков, вступивший

в командование Западным фронтом.

В первых числах ноября наступление

немцев было остановлено почти на всех

участках. Противнику не удалось овладеть

Москвой, но гитлеровцы не оставляли

надежду захватить советскую столицу.

В середине ноября 1941 года их войска

вновь перешли в наступление, но

встретили упорное сопротивление

советской армии.

5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. Это было первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники.

Наступательный период.

Контрнаступление под Москвой.

5-6 декабря 1941г. – 7-8 января 1942г.

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 декабря — Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко) перешли в контрнаступление. К началу контрнаступления советские войска насчитывали более 1 млн солдат и офицеров.

8 декабря главнокомандующий Вермахтом А. Гитлер подписал директиву № 39 о переходе к обороне на всём советско-германском фронте.

В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белёвско-Козельская наступательные операции.

Общее наступление советских войск.

7-10 января – 20 апреля 1942г.

П

отерпев поражение под Москвой, гитлеровское командование считало основной задачей своих войск на зимний период удержание занимаемых рубежей с целью выиграть время для возобновления наступления весной 1942 г.

отерпев поражение под Москвой, гитлеровское командование считало основной задачей своих войск на зимний период удержание занимаемых рубежей с целью выиграть время для возобновления наступления весной 1942 г.В ходе беспримерной ожесточенной борьбы

немецко-фашистские войска понесли огромные

потери: около полумиллиона человек личного

состава убитыми, умершими от ран, пленными,

тяжелообмороженными; около 1300 танков;

около 2500 орудий; более 15 тыс. единиц

автотранспорта и очень много другого

вооружения и военной техники. Силы

противника оказались настолько

надломленными, что в летней кампании

1942 г. он смог осуществить наступление

не на всем советско-германском фронте,

а только лишь на одном южном стратегическом

направлении.

IX. Историческое значение победы Советских войск под Москвой.

Историческое значение победы под Москвой состоит и в том, что она изменила международную обстановку: способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, вселяла уверенность народных масс порабощенных стран в победе над фашизмом, ослабляла коалицию агрессивных стран, подорвала экономические, военные и моральные силы германского фашизма.

Разгром немецко-фашистских войск под

Москвой явился началом гибели гитлеровского

вермахта, начало крушения фашистской Германии.