Открытое сознание открытое общество

| Вид материала | Книга |

СодержаниеИсторико-психологический анализ |

- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.

- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.

- Пояснительная записка, 932.56kb.

- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.

- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.

- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.

- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.

- Открытое мероприятие в рамках ктд для слушателей областных курсов повышения квалификации, 128.56kb.

- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.

- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.

Темперамент — хороший конь, но плохой наездник.

Гофмиллер

Совсем не случайно именно с изучения темперамен-тальных признаков начинается история систематического познания природы человеческой индивидуальности. Телесные, или конституциональные, особенности человека привлекали внимание врачей и ученых, мыслителей и художников, С понятием телесности связаны самые сокровенные вопросы психологии. Как соотносятся телесные и душевные функции в поведении человека? Подчиняются ли законы человеческой жизни логике тела как эволюци-онно-биологического феномена? Почему темперамент считают основой характера и что общего между темпераментом и стилем? Все эти и многие другие вопросы мы рассмотрим в этой главе, посвященной первой, исходной координате личности.

5 Л, Интерпретации понятия "темперамент":

ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

За две тысячи лет со времени "открытия" Гиппократом темпераменту приписывались самые различные функции и давалось весьма разностороннее толкование природы этого важнейшего свойства человеческой индивидуальности. Понятие "темперамент", означающее *смешение частей" (от греческого "красис", то есть "смесь", переведенного позднее на латынь как "temperamentum"), возникло в группе древнегреческих врачей как результат наблюдений и размышлений над тем почему одни

1! 4 Координаты индивидуальности человека

больные обладают большой силой сопротивления, а другие легко подвергаются заболеваниям; почему некоторые выздоравливают быстро, иные же — очень медленно; отчего одна и та же болезнь по-разному протекает в зависимости от типа человека? Родоначальник врачебного искусства Гиппократ (ок. 460—377 гг. до Р.Х,) применил философское учение о материальных стихиях, образующих Вселенную, к познанию природы человека. Он пришел к заключению, что в живом существе в том или ином соотношении смешиваются четыре "влаги", или сока: кровь, соответствующая теплому началу; слизь, то есть холодное начало; черная и желтая желчь, соответствующие влажному и сухому началам. В зависимости от преобладания какого-либо начала слагаются и особенности человека — поэтому то, что полезно одному, может оказаться вредным для другого. Через пятьсот лет еще один выдающийся врач древности Клавдий Галлен (131—200 п\), несколько видоизменив первоначальное учение, сделал его основой своего профессионального искусства. Благодаря ему эта теория, ставшая первым значительным мифом психологической науки, сохраняет свое воздействие на умы многих современных исследователей и через двадцать пять столетий. Самая популярная типология темпераментов, впервые описанная именно Галленом, берет свое название от греко-латинских корней: флегматик от "флегма" (слизь), холерик от "хойле" (желчь), меланхолик — "мелане хойле" (черная желчь) и сангвиник (уже от латинского sangvis — кровь). Надо сказать, что влияния этой традиции прослеживаются и в современном языке. При описании индивидуальных особенностей своих знакомых мы используем выражение "сухой, желчный человек", в английском языке "жизнерадостное настроение" передается оборотом "сангвинический юмор". Да и само слово "юмор" произошло от латинского humor (т.е. влага, жидкость), что отражает древнегреческий стереотип, будто "sangva humor" ("кровяная влага") обеспечивает оживленность и веселость нрава.

Итак, в предыстории развития учения о темпераменте выделяются три очень существенных момента:

Темперамент — психобиологическая основа личности

Темперамент есть первичный, телесный признак индивидуальности, отражающий в себе, в то же время, универсальные природные закономерности,

2. Определяющим оказывается понятие "красиса" или соотношения исходных признаков, причин, элементов, которые и лежат в основе темперамента.

3. Свойства темперамента находятся в зависимости от желез внутренней секреции, как следует из гуморальной концепции Гиппократа—Галлена.

Позднее мы увидим, как эти три фундаментальных следствия реализовались в современных концепциях о природе темперамента. Пока же над умами мыслителей властвовали те представления, о которых Франсуа де Ларошфуко (1675/1990) сказал:

"Соки нашего тела, совершая свой обычный и неизменный круговорот, тайно приводят в действие и направляют нашу волю; сливаясь в единый поток, они незаметно властвуют над нами, воздействуя на все наши поступки" (Ларошфуко, 1990).

5.1.1* Темперамент как физиологический фактор

поведения

Развитие взглядов на природу темперамента вплоть до середины двадцатого века шло по двум направлениям. Согласно первому* в основе темперамента лежат физиологические факторы. Согласно второму — темперамент проявляется прежде всего в организации душевной жизни.

Наивное объяснение темперамента через соотношение "соков" не удовлетворило уже Аристотеля (382—322 гг до Р,Х.)> который в своих объяснениях ставит во главу угла состав крови, например, скорость свертывания и плотность. Так, предрасположенность к гневу вызывается "наклонностью крови к свертыванию" и преобладанием в ней твердых частиц, А "хладнокровный" человек (словесная характеристика, сохранившаяся до настоящего времени!) отличается жидкой, более холодной кровью и, соответственно, более спокойным нравом.

Новую гипотезу сформулировал швейцарский ученый Альбрехт Галлер (1757), предположивший, что главную

j16________________Координаты индивидуальности человека

роль в различии темпераментов играет плотность тканей и различная степень их раздражимости. Это был качественный сдвиг в анализе проблемы, и недаром знаменитую работу Галлера uОсновы физиологии" оценивают как "разграничительную линию между современной физиологией и всем, что происходило прежде" (Garrison 1914, цит. по Ярошевский, 1985).

И, наконец, главную причину индивидуальных различий в темпераменте ученые усмотрели в нервной системе, правда, пока не в отправлениях ее, а, опять же, в особенностях строения (см, Самсонов\ 1922). Меланхоликам были приписаны "тонкие нервы" (отсюда, наверное, и выражение "тонкой души человек"), а флегматикам — "толстые, крепкие нервы" (мы говорим; "У него нервы толстые, как канаты"). В 70-х годах прошлого века врачи уже активно употребляли понятие "тонус", то есть степень напряжения, свойственная нервной системе. Каждый человек характеризуется своим тонусом — чем сильнее напряжение в теле? тем выше тонус, тем легче возбуждается данный человек, и тем меньше он нуждается в "добавочном раздражении". Само возбуждение также приписывается различным системам человека (по традиции, идущей от И.Канта) — чувствованиям или действиям. Итак, что же представляли собой определения темперамента начального этапа становления психологической науки, конца прошлого — начала нынешнего века?

Наиболее удачное определение темперамента в контексте конституционального подхода дал СФуллье (1896):

"Темперамент это характерное различие в прирожденной телесной конституции людей, выражающееся в различной

степени их восприимчивости, быстроты мыслительного процесса и силы активности. На основе темперамента вырабатывается характер, причем темперамент придает характеру определенную окраску, подобно тому, как тембр придает окраску голосу" (с.89). т,.

Традиционные четыре типа темперамента определяют-ся> согласно СФуллье, путем сочетания быстроты—медленности восприимчивости и силы—слабости активности. Профессор Хосе Инженьерос (1922), сторонник биологической психологии, определял темперамент как "прирож-

Темперамент — психобиологическая основа личности 1

денную способность чувствовать и реагировать определен™ ным образом под влиянием бесчисленных физических и социальных причин, воздействующих на индивидуума" (сЛ62). Преобладание же аффективных или двигательных тенденций в индивидуальном развитии считалось простейшей причиной, по которой различаются темпераменты эмоциональные и активные. Таким образом, почти общепринятой становится следующая схема:

наследственность — темперамент — тенденции в поведении.

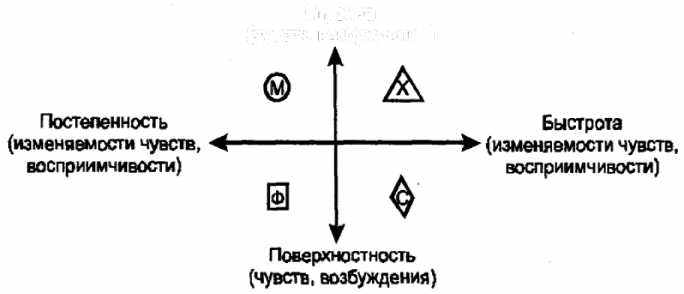

Обобщение исторических концепций темперамента XVI—XIX веков, изложенное в работах И.Канта (1799/ 1900), В.Вундта (1889), С.Фуллье (1896), ЭТитченера (1914) и других, позволяет нам представить следующую двухкоординатную систему темперамента:

Глубина

(чувств, возбуждения)

Если говорить об элементах комбинации свойств, называемых темпераментом, то анализ теоретических конструкций позволяет привести следующий перечень темпера-ментальных признаков:

— сила и скорость протекания эмоций, преобладающий аффективный тон и настроение (Кант? 1900);

— бурность или сдержанность эмоций с одной стороны, и предрасположенность к оптимистическоу или пессимистическому настроению, с другой (Эббингауз, 1890);

— сила и быстрота жизненных проявлений, а также светлый или мрачный характер жизненного чувства (Геф-фдинг, 1896);

— сила и скорость протекания аффектов (Вундт, 1880);

118 Координаты индивидуальности человека

— соотношение эмоциональных и волевых особенностей (Klages, 1926),

Представляется также интересным бросить беглый взгляд на список организмических элементов, которые считались причинами темпераментальных проявлений:

состав жидкости, циркулирующей в организме;

строение кровеносных сосудов;

нервная сила, зависящая от обмена веществ;

соотношение интеграции и дезинтеграции в обмене веществ;

особенности строения тела (его форма, длина, развитость мышц);

преобладание различных органов (грудных, брюшных

и т.д.);

плотность тканей и их раздражимость;

строение нервных тканей.

Как справедливо заметил В,С,Мерлин (1973), большинство теорий темперамента были физиологическими, а психологическим в этих теориях было лишь описание свойств темперамента и заложенные Кантом принципы классификации типов. Уильям Шелдон (1921), анализирующий темперамент на основе типа телосложения, также полагал, что теория темперамента занимает промежуточное положение между физиологическим и психологическим уровнями объяснения поведения (см. Sheldon, Stevens, 1942). Впрочем проблема соотношения телосложения и темперамента заслуживает особого внимания.

5Л.2. Телесные проявления темперамента

ч

Особое место среди рассматриваемых теорий занимают те, согласно которым темперамент, являясь наследственным и врожденным свойством, связывается с индивидуальными различиями в телосложении — формой тела, его пропорциями, ростом, весом, величиной жировых отложений, В 20-е годы выходит ставшая впоследствии знаменитой книга Эрнста Кречмера (Kretschmer, I925) "Строение тела и характер" (Кречмер, 1995). Как и многие эффективные психологические интерпретации, эта концепция возникла в результате клинических исследований, посвя-

Темперамент — психобиояогическая основа личности 1

щенных анализу психических нарушений. Мы еще не раз встретимся с проявлениями этой знаменитой и крайне важной для психологии дихотомией "норма—патология". В первую очередь Э.Кречмера интересовала проблема предрасположенности людей к различного типа психозам. Наблюдая за пациентами, страдающими маниакально-депрессивными расстройствами и шизофренией, исследователь обратил внимание, в числе других признаков, на особенности строения тела этих людей. После многочисленных измерений было выделено три типа конституции (названия которых были производными от соответствующих греческих слов):

лептосоматический (leptos — хрупкий, soma — тело) — хрупкое телосложение, высокий рост, плоская грудная клетка, вытянутое лицо;

пикнический (pyknos — плотный, толстый) — значительные жировые отложения, тучность, малый или средний рост, расплывшиеся формы туловища, большой живот, круглая голова на короткой шее;

атлетический (athlon — борьба, схватка) — крепкое тело с хорошо развитой мускулатурой, высокий или средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра, выпуклые лицевые кости (Кречмер, 1995).

Наблюдая за поведением людей с различным телосложением в условиях клиники, Э.Кречмер (1995) обратил внимание на четыре группы психических качеств, связанных, по его мнению, с темпераментом (под последним, кстати говоря, ученый подразумевал лишь "эвристический термин, который должен стать отправным пунктом для главной дифференцировки биологической психологии" (там же). Вот краткий перечень этих качеств:

психастезия — чрезмерная чувствительность или нечувствительность по отношению к психическим раздражениям;

фон настроения — оттенок удовольствия или неудовольствия в психических переживаниях, отмечаемый на шкале веселый—печальный;

психический темп — ускорение или задержка психи-ческих процессов вообще и их специального ритма;

120 Координаты индивидуальности человека

общий двигательный темп или психомоторная сфера — подвижность или заторможенность, специальный характер движений (быстрый, мягкий, закругленный и т.д.).

Таким образом, связав понятие темперамента, в основном, с аффективностью и общим психическим темпом, Э.Кречмер описал три типа темперамента, соответствующие конституциональным типам;

шизотимический (характерный для лептосоматическо-го или астенического телосложения) — замкнутость вплоть до аутизма, колебания эмоций от раздражения до сухости, упрямство, малоподатливость убеждению и изменению установок, сложности в приспособлении к окружению, склонность к абстракции. При расстройствах психики обнаруживается предрасположенность к шизофрении;

циклотимический (соответствующий пикническому телосложению) — противоположность шизотимику, легко контактирует с окружением, эмоции колеблются между радостью и печалью, веселостью и мрачностью. У одних циклоидов центр этих колебаний направлен к гипоманиа-кальному полюсу, у других — к депрессивному. При психических расстройствах обнаруживается склонность к циркулярному или маниакально-депрессивному психозу;

иксотимический (греч. ixos — тягучий) — характерен ляя атлетического телосложения. Иксотимик спокоен, ма-ловпечатлителен, обладает сдержанными жестами и мимикой, невысокой гибкостью мышления, трудно приспосабливается к перемене обстановки. При психических расстройствах проявляет предрасположенность к эпилепсии.

Связь между телосложением и темпераментом Э.Креч-мер видел, как и многие до него, в обусловленности этих параметров химическим составом крови, влияющим на особенности гормональной системы.

Концепция Э.Кречмера оказала очень сильное влияние не только на развитие дифференциальной психиатрии (см. главу 15), но и на типологические исследования в самых разных областях психологии. В России, как и в других странах Европы, учение о конституциональном факторе индивидуальности было встречено с одобрением. В Московском Психологическом институте разрабатывается поведенческая типология, в которой помимо некоторых консти-

Темперамент — психобиологическая основа личности 121

туциональных координат учитывается также темп реагирования (быстрый и медленный), и момент силы или динамичности {Корнилов, 1926), Выделенные типы описываются так: мускульно-активный, с природной склонностью к быстрому и сильному способу реагирования; мус-кульно-пассивный, с природной склонностью к быстрому и слабому типу реагирования; сенсорно-активный, с природной склонностью к медленному и сильному способу реагирования и сенсорно-пассивный, с природной склонностью к медленному и слабому способу реагирования. Затрагивая вопрос о возможном изменении типа темперамента, что важно учитывать в процессе воспитания и обучения, Л.С.Выготский (1926) отмечал, что человек легко может перейти от ослабленного к усиленному типу реакции, от пассивного к активному способу реагирования, и от замедленного к ускоренному. Зато обратный переход — от быстрого к медленному, и от сильного к ослабленному оказывается чрезвычайно затруднительным. Следовательно, легче всего поддается изменениям сенсорно-пассивный тип, то есть флегматик, легко усваивающий форму поведения активных натур. Труднее же всего поддается изменению холерический темперамент (мускуль-но-активный тип).

Обзор конституционально-типологических теорий темперамента был бы неполным без имени еще одного исследователя — американского психолога Уильяма Шелдона (см, Sheldon, Stevens & Tucker, 1940), сформулировавшего сома-тотипическую концепцию темперамента. Важно отметить, что эта теория зародилась не в клинике и не в психиатрической практике. Кроме того, в основе классификации лежали не дискретные "типы", а непрерывно распределенные "компоненты" телосложения, У.Шеддон писал:

''Концепция типов сыграла свою положительную роль, но сами типы при этом, пржалуй, больше всего напоминали шесты, поддерживающие бельевую веревку, иными слова-

F

ми, что-то такое, к чему можно было "подвесить" всю классификацию. По мере того, как "веревка" заполнялась, представление о типах отходило на задний план и, наконец, исчезло совсем, уступив место представлению о непрерывном распределении. Развитие шло от представлений о дихотомии

122 Координаты индивидуальности человека

до концепции изменчивости по различным пространственным осям" (цит.по Харрисон и др,, 1968).

Эти компоненты получили названия в соответствии с принятыми в эмбриологии обозначениями зародышевых листков плода: эндодермы> из которой развиваются преимущественно внутренние органы; мезодермы, образующей впоследствии мышечную ткань, и эктодермы, из которой развивается кожа и нервная ткань. Проанализировав 4000 фотографий студентов колледжа, У. Шел дон выделил три крайних варианта телосложения, а затем составил описания соответствующих им темпераментов, используя наборы характеристик. Выделенные пятьдесят поведенческих признаков, после проведения обследования, разделились на три категории, положенные в основу трех компонентов темперамента. Каждый компонент характеризовался двадцатью признаками, а каждый признак оценивался по семибалльной шкале. Средний балл по двадцати признакам определял соответствующий компонент. Таким образом, соматотип описывался с помощью трех цифр. Пред* положив, что люди с разными типами телосложения выбирают различные способы действий, У.Шелдон провел сопоставление данных по выраженности компонентов темперамента с данными по соматотипам и получил коэффициент корреляции порядка 0.80 между компонентами соматотипа и темперамента (см. таблицу 6),

Более поздние исследования подтвердили, в частности, выводы Шелдона, касающиеся соотношения между доминирующей церебротонией и доминирующей эктоморфией (Child, 1950),

Оценивая период развития конституциональных типологий > известный специалист в области темперамента, нынешний президент Международного общества по изучению индивидуальных различий, польский психолог Ян Стреляу (1986) приводит несколько основных критических замечаний:

I. Большинство конституциональных типологий игнорирует роль социальных условий в формировании психических свойств человека, В лучшем случае среде отводится роль фактора, вызывающего проявление заранее запрограммированных состояний.

Темперамент — психобиологическая основа личности 123

Темперамент и соматотип

Таблица б

| телосложение | темперамент |

| эцдоморфия преобладание шарообразных форм, вялые руки и нот, большое количество жира на плечах и бедрах, но тонкие запястья и лодыжки | висцеротокия (лат. viscera — внутренности) преобладание дружелюбия; жажда похвалы; любоеь к комфорту, приветливость со всеми; расслабленность в осанке и движениях; легкость в выражении чувств; тяга к ледям в тяжелую минуту; мягкость при опьянении |

| мезоморфия хорошо развита мускульная система, широкие плечи и грудная клетка; кубическая массивная голова | соматотония (лат. soma — тело) уверенность в осанке и движениях; любовь к приключениям; скрытность в чувствах и эмоциях; тяга к действиям в тяжелую минуту; агрессивность и настойчивость при опьянении |

| актом орфия слабое развитие внутренних ! органов и телосложения; долговязый человек с худым вытянутым лицрм; узкая грудная клетка и живот; тонкие длинные руки и ноги | церебротония (лат. cerebrum — мозг) скованность в осанке; необщительность, социальная заторможенность; скрытность; устойчивость к действию алкоголя; тяга к i одиночеству в тяжелую минуту; ориентация к поздним периодам жизни |

2- Отождествление личностных черт с признаками темперамента, в частности, обусловленными конституцией. Такие черты личности как любовь к компаниям, терпимость или отсутствие сострадания считаются наследственными свойствами того же порядка, что и телосложение.

3. Необоснованным является часто встречающееся утверждение, будто здоровые люди носят в себе зародыш психического заболевания. Неправомерно также полностью переносить закономерности, установленные для группы больных людей, на всю популяцию.

"Что было бы, если Санчо Панса и Дон Кихот поменялись бы телами? Сохранили бы они при этом свою личность?" — многие авторы, задавая себе этот вопрос, бывают вынуждены признать обоснованность некоторых достижений в области сопоставления конституциональных и психологических параметров человека. Дело не в том, чтобы избавиться от стереотипного образа, сочетающего в себе воедино черты телесного и психологического портрета, конституции и поведения. Проблема заключается в умении исследователя проанализировать отдельные части кон-