Открытое сознание открытое общество

| Вид материала | Книга |

- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.

- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.

- Пояснительная записка, 932.56kb.

- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.

- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.

- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.

- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.

- Открытое мероприятие в рамках ктд для слушателей областных курсов повышения квалификации, 128.56kb.

- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.

- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.

Стиль человека: способы взаимодействия с миром 183

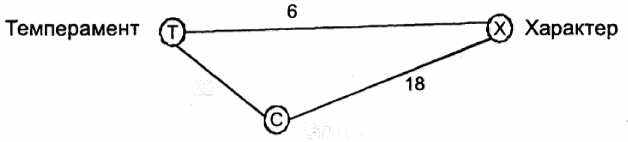

Стилевые признаки образуют со шкалами темперамента и характера приблизительно равное количество связей, в то же время между показателями темперамента и характера обнаружено лишь шесть значимых корреляций, что является свидетельством различий в мере "близости—удаленности" исследуемых свойств, с одной стороны, и подтверждает положение об опосредующей функции стиля, с другой. Изучение факторной структуры анализируемых признаков показало, что паттерны "стиль—характер" и "стиль—темперамент" являются более устойчивыми комбинациями, чем "темперамент-характер". Из выделенной восьмифакторной модели два фактора объединяли стилевые и темпераментальные признаки, три фактора включали параметры стиля и харак-тера> остальные факторы были образованы признаками какой-либо одной подструктуры. Не было выделено ни одного устойчивого симптомокомплекса, основанного на общем факторе, включающем в себя показатели всех трех анализируемых сфер индивидуальности.

Выявленная опосредующая функция стиля, сопрягающая характеристики различных подструктур индивидуаль* ности, обусловлена самой природой стилевого симптомокомплекса.

Стиль человека: структура и функции

В соответствии с разрабатываемой концепцией стиля человека, содержание паттерна стилевых признаков определяется, в первую очередь, качеством (типом) связей между характеристиками различной детерминации. При этом центральным звеном стилевого симптомокомплекса являются стратегии предпочтения.

Для проверки некоторых положений исходной гипотезы было предпринято экспериментальное исследование различных компонентов индивидуальности: свойств нервной системы, темперамента, установок* когнитивных и эмоциональных параметров, черт характера {Либын 1993), Одновременно изучались особенности стилевой сферы, традиционно обозначаемые как "когнитивные стили", "стратегии семантических предпочтений", "стили личности", "стили решения конфликтных ситуаций". Установ-

184___________ Координаты индивидуальности человека

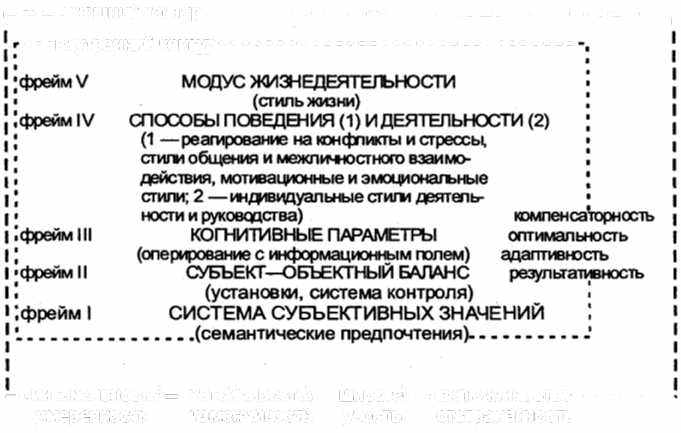

лено, что сопряжение стилевых характеристик между собой приводит к появлению фреймов, образующих иерархическую структуру (рис. 11). Анализ этой структуры позволяет понять эволюционное назначение стиля как особого свойства индивидуальности, характеризующего специфику формы взаимодействия человека с действительностью с учетом эффектов компенсаторности, оптимальности, адаптивности и результативности.

I---------внешний контур-------------------------------------------------------------------------------------1

• - - внутренний контур..........-------.................

— * интенсивности— устойчивоспА— ширсгаи - включенность-------— —

умеренность изменчивость узость отстраненность

Рис. 11. Иерархическая структура стиля человека

Каждый стилевой фрейм — то есть минимальный набор взаимосвязанных признаков, обладающий отличительной спецификой, — представляет собой совокупность параметров, полученных после обработки матрицы интеркорреляций. Иерархизированная структура стилевой сферы индивидуальности показывает значение каждого стилевого паттерна, позволяющее сгруппировать их по определенной внутренней логике в виде структурно-функциональных фреймов.

Следует отметить, что полученные результаты можно рассматривать лишь как первый шаг на пути создания единой теории стиля человека как целостной характеристики индивидуал ьности.

Стиль человека: способы взаимодействия с миром 185

Стилевая сфера: внутренний контур

Экспериментальное исследование статуса стилевых параметров в структуре индивидуально-психологических свойств показало наличие существенного влияния на процесс стилеобразования конституциональных компонентов — свойств нервной системы и темперамента. Это согласуется с положением специальной теории индивидуальности В.М-Русалова (1991) о существовании особого класса формально-программных свойств психики, охватывающего общие звенья наиболее сложных, в том числе и социально-групповых, программ поведения. Этот кластер включает такие признаки как тип стратегии снятия неопределенности, предпочтение ранга доминирования, а также предпочтения, связанные с относительным преобладанием той или иной сигнальной системы. Анализ корреляционных связей выявил существование устойчивой взаимозависимости между определенными стилевыми параметрами и признаками темперамента. Об этом же свидетельствует и наличие общих факторов, лежащих в основании формальной подструктуры личности. Тем не менее, стилевые характеристики, в отличие от темпераментальных, оказались в значительно большей зависимости от содержательных аспектов психики. Поэтому дальнейшей проверке подверглось положение о том, что по мере продвижения в иерархии стилевых фреймов от семантических предпочтений к характеристикам стиля жизни, связь между конституциональными факторами и стилевыми признаками "верхних" фреймов будет ослабевать. Так, была выявлена различная мера интенсивности связей между важнейшими стилевыми параметрами, такими как семантические стратегии предпочтений, перцептивная полезависимость, локус контроля, стиль реагирования в конфликтной ситуации, с одной стороны, и темпераментальными и характерологическими признаками, с другой.

Ожидалась большая интенсивность связей между параметрами, имеющими общие механизмы функционирования. В соответствии с импликативной логикой отношений между подструктурами индивидуальности, мера "близости—удаленности" одних образований от других определяется степенью их обобщенности по отношению друг к другу.

186________________Координаты индивидуальности человека

Как уже отмечалось, интенсивность связей между параметрами темперамента и стиля оказалась выше, чем между показателями темперамента и характера. С другой стороны, стилевые признаки "верхних" фреймов (IV—V) образуют более устойчивые комбинации с характерологическими параметрами, чем, например, с темпераменталь-ными.

Завершая анализ внутреннего статуса стилевых характеристик, хотелось бы привести некоторые предварительные выводы, которые можно рассматривать также в качестве оснований общей теории стиля:

1. Природные, психофизиологические компоненты стилевых свойств, как показывает анализ экспериментальных данных, возможно, обусловлены эволюционно, что также подтверждается существованием "компенсирующего", "сопрягающего" и "интегрирующего" эффектов, сопровождающих процесс жизнедеятельности человека.

2. Продуктивным является представление о стиле человека как устойчивом, инвариантном симптомокомплексе характеристик, относящихся к различным уровням проявления индивидуальности. Стилевой симптомокомплекс формируется под влиянием разных типов сопряжения индивидуума со средой, и в меньшей степени зависит от конкретных целей или смыслов, включенных в процесс жизнедеятел ьности.

3. Существенными для описания специфики функционирования стилевой сферы индивидуальности являются отражающие интегративные эффекты стилеобразования параметры компенсаторности, оптимальности, адаптивности и результативности, которые служат мерой конструктивной—деструктивной активности человека. При этом под оптимальностью понимается возможность достижения субъектом максимального объема информации в данных условиях при минимальных энергетических и временных затратах. Оптимальное взаимодействие со средой предполагает сохранение устойчивого функционального компенсаторного состояния, В свою очередь компенсация или декомпенсация отражается в сохранении баланса или, соответственно, в возникновении дисбаланса личностных свойств. Адаптивность проявляется в виде регулятивных

Стиль человека: способы взаимодействия с миром 187

механизмов, позволяющих человеку синхронно перестраиваться в соответствии с требованиями изменяющейся среды, и выступает как мера соответствия поведения индивидуума требованиям ситуации. Все три описанных параметра тесно связаны с результативностью взаимодействия субъект—мир, понимаемой как характеристика меры соотнесенности субъективных интенций и объективных трансформаций,

4. Весьма перспективным представляется сопоставление дифференциального и общепсихологического подходов, данных формального и содержательного анализа с целью выявления механизмов, функционирующих в "зоне пересечения" различных индивидуальных4 в том числе стилевых, свойств,

5, Внутреннюю структуру стиля человека необходимо соотнести со структурой внешней среды, представленной, например, в виде списков различных по содержанию фрагментов или ситуаций {Buss, 1991)* Особенно важно сближение психологии ситуаций (Forgas & Van Heck, 1992) с исследованиями стилевого поведения на начальных этапах формирования целостного взгляда на проблему стиля человека.

Стилевая сфера: внешний контур

Проявление статуса стиля человека во внешней реальности лучше всего описывается в терминах психологического интеракционизма, центральной темой которого является тема "Личность и Ситуация" (см. Magnusson & Endler, 1977; Ross & Nisbett, 1991). Данные многих экспериментальных работ подтверждают, что стилевые характеристики, наряду с темпераментальньши, играют важную роль в разграничении реакций человека на физическое и социальное окружение (Lerner, 1984; Thomas <£ Chess, 1977; Rothbart, 1991; Bass, 1984). Положение о том, что стиль является одним из важнейших механизмов сопряжения индивидуума с любым видом деятельности, тесно связано с вопросом о существовании неэффективных типов стиля поведения в конкретно-специфической среде, что подтверждают исследования результатов профессиональной успешности работников с большим стажем или успеваемости

188 Координаты индивидуальности человека

учащихся с более высокими достижениями, а также анализ большого числа профессиограмм (Клаус, 1984; Ильин, 1988).

В той или иной мере многие авторы пытались ответить на вопрос о том, возможно ли на основании данных о взаимосвязи стилевых параметров между собой и с внешними элементами среды построить типологическую модель, дающую представление о механизмах явления. Думается, используя только списки — хотя бы даже достаточно полные — стилевых параметров и их комбинаций с фрагментами действительности, достаточно сложно сделать выводы о природе изучаемого феномена.

Вряд ли кто-то будет оспаривать утверждение9 что охарактеризовать типичную картину, рисунок поведения человека в целом можно только с помощью стилевых признаков* Однако как же обозначить уникальное пространство стилевых проявлений, канва которого образована универсальными закономерностями?

Проведенный сравнительный анализ типологических моделей и классификационных схем позволяет в контексте формального подхода говорить о существовании мета-параметров, являющихся интегральными измерениями стиля человека. Факторно-аналитическое исследование различных индивидуально-психологических особенностей дает возможность выделить следующие базовые метаизме-рения, отражающие специфику формы взаимодействия, то есть стиля, человека с физической и социальной реальностью (см. компоненты внешнего контура на рисунке 11):

интенсивность—умеренность характеризует частоту интеракций, отражающую готовность человека к энергозатратам, проявляющимся в его адаптационных и конструктивных возможностях;

устойчивость—изменчивость связана с временными параметрами взаимодействия человека со средой;

широта—узость характеризует масштаб субъективных шкал, а также меру сложности в структуре внутренних и внешних связей стилевых компонентов;

включенность—отстраненность субъекта при взаимодействии со средой выступает как проявление меры дистант-

Стиль человека: способы взаимодействия с миром 189

ности между ними. Предполагается, что "включенный в среду субъект" опирается на внешний источник побуждения и учитывает, в первую очередь, семантику рельефных признаков среды. "Отстраненный" субъект характеризуется дистантностью по отношению к внешним референтным стимулам.

Метапараметры представлены в виде двухполюсных факторов, однако это не означает существования между параметрами каждой дихотомии только линейных зависимостей. Важным является то обстоятельство, что выделенные измерения интерпретируются нами с позиций структурно-функционального анализа и используются для описания специфики формальной динамики в целом, а также формообразующих компонентов отдельных психологических образований — от темперамента до Я-концепции.

Выделенные метапараметры стиля создают систему координат как для изучения инструментальной стороны индивидуального поведения и деятельности в целом (см. главу 10), так и для исследования типологических особенностей людей (см, главу 19). Надо заметить, что первоначально к таким метаизмерениям, описывающим особенности стилевого взаимодействия человека со средой, были отнесены три параметра: интенсивность—умеренность, включенность—отстраненность и устойчивость—изменчивость. Дальнейшие исследования показали необходимость включения в первоначальную схему еще одного метаизмере-ния: широта—узость диапазона взаимодействия {Лыбин, 1994), Семантическое поле метапараметра стиля человека "широта—узость" интегрирует в себе также элементы таких понятий как "сложность— простота" (Bieri, 1955), ''целостность—детализированность" (Klein, 1951), широта сканирования (Hotzfnan 1966) и некоторых других. Как и остальные метахарактеристики стиля, "широта—узость" проявляется в различных способах взаимодействия субъекта с фрагментами реальности, например, при сканировании перцептивного поля или при использовании концептуальных систем в процессе оценивания других людей.

190

Координаты индивидуальности человека

7.8. Типология стилей человека

Как известно, теория предполагает возможность создавать на ее основе практические приложения. Примером может послужить типология, которая выглядит следующим образом (см. рисунки 12 и 13).

Рис. 12. Структурно-функциональная модель индивидуальности человека

Интерпретация биполярных шкал:

А (+) адаптивность = "синхронность11, соответствие требованиям среды;

А (-} дезадаптивность = несоответствие требованиям среды; К (+) сбалансированность структуры индивидуальности ~ позитивный компенсаторный эффект;

К (-) дисбаланс в структуре индивидуально-психологических свойств = наличие гипер- или гипокомпенсации; О (+) оптимальность = адекватная стоимость затрат (физиологических, психологических и тд.) на достижение цели; О (-) хаотичность = стоимость затрат не упорядочена и не соответствует значимости достигнутой цели

На первом этапе выделяются восемь базовых типов стиля человека, каждый из которых может быть проанализирован с помощью трех биполярных конструктов — адаптивность\ дезадаптивность; сбалансированность\дисбаланс; оптималь-ность\неупорядоченность — описывающих внутреннюю структуру стиля, и четырех метаизмерений, характеризующих внешние аспекты взаимодействия человека с миром (в приведенном ниже примере они не рассматриваются). Проведем также сопоставление возможных стилей жизни и ти-

Стиль человека: способы взаимодействия с миром

пов личности (на рис, 13 приводится фрагмент такого сопоставления). Если стиль жизни метафорически представить в виде реки жизни, а тип личности определять по качествам пловца, вошедшего в эту реку, то образные обозначения этих параметров стиля будут отражать специфику взаимодействия человека с миром, выявляемую также с помощью приведенных шкал.

| т и п | Шкалы Компоненты стиля человека | |||

| | К | О | А Стиль жизни | Социальный характер |

| 1 | — | — | "идущий ко дн/* | неудачник |

| 2 | — | — | + "плывущий по течению" | безропотный исполнитель |

| 3 | + | - | - "покачивающийся на волнах1* | себялюбец |

| 4 | — | + | "любитель теплого течений" | деятель |

| 5 6 7 | + + | + + | + "соревнующийся с течением" + "вовлекающийся в водоворот" - "наперекор течению" | соперничающий работяга непризнанный гений |

| 8 | + | + | + "плывущий вольным стилем'' | са м оактуал из ирувд щийс я |

Рис, 13. Типология стилевого поведения (фрагмент)

Краткая интерпретация типов:

1 — никогда не знает, чего именно хочет, тратит много сил впустую, неадекватно оценивает себя и окружающих;

2—добивается признаваемых другим и результатов, которые при этом совсем не обязательно соответствуют собственным желаниям; к тому же физиологическая стоимость результатов слишком высока и не оправдывается;

3 — стремится найти себе тихое место, озабочен только исполнением своих желаний, следит за тем, чтобы не потратить лишних сил, не стремится к успеху ("Главное — чтобы меня не трогали"), равнодушен к порицанию или одобрению;

4 — готов использовать любые средства, чтобы добиться выполнения своих желаний, пусть даже идущих вразрез с имеющимися способностями;

5 — делает все по-своему, даже назло своим желаниям, однако умеет находить оптимальные пути для достижения успеха;

6 — не вступает в противоречие с групповыми нормами, выбирает сферу деятельности в соответствии с собственными желаниями, но, как правило, не достигает успеха и тратит впустую много сил;

7 — выраженная форма социальной дезадаптации сочетается с умением правильно расходовать свои силы, верно определять цепи (но не находить адекватных способов их достижения);

8 — отличается гармоничной структурой стиля, сочетающейся с адекватной самооценкой и постоянным стремлением к изменениям, поиску новых, более оптимальных способов достижения намеченных целей.

192 Координаты индивидуальности человека

Признаки, свидетельствующие о формировании дисгармоничного стиля , в контексте конкретной человеческой жизни обозначаются как "дискомфортное состояние", uнеудобные действия и поступки", "неподходящая среда". Механизм этих нарушений выражается в несоответствии, например, между эффективностью стиля {то есть внешней оценкой) и его оптимальностью для субъекта (то есть внутренней оценкой). Разумеется, существует тесная взаимосвязь между стилевыми компонентами, отражающими специфику сопряжения человека с предметной и социальной средой, и установками, атрибутивными предпочтениями, умозаключениями, другими регуляторами индивидуального поведения. Стиль оказывается своеобразной мембраной между сознательными и внесознательными действиями, внутренней готовностью и внешней "удобностью", субъективной возможностью и объективной данностью. Можно говорить о том, что стиль — это дело вкуса или предпочтений. Но нужно говорить и том, что некоторые ситуации просто "требуют" проявления определенного стиля (см. часть VII).

-

Ключевые термины главы: адаптивность, единая концепция стиля человека, жизнедеятельность, инвариантность, индивидуальный стиль деятельности, когнитивный стиль, компенсаторность, метапараметры стиля, носитель психического, оптимальность, плотность корреляционных связей, предрасположенность, простота-сложность, результативность, система предпочтений, субъект—объектный баланс, стиль человека, структурно-функциональный анализ.

Глава 8. Базовые компоненты характера

Слово "характер" первоначально обозначало специальный штамп (маркировку), который ставился древними мастерами на изготовленный предмет с целью обозначения его отличия от других (Reber, 1995). Хотя само слово не исчезло из обихода за прошедшие две тысячи лет, большинство психологов предпочитают употреблять более узкий термин "характеристика", или "черта".

Печальным образом характерология, послужившая источником и началом дифференциальной психологии, на современном этапе развития человекознания оказалась "не удел". Характер как одна из основных структур индивидуальности, фиксирующая в себе специфику перехода от психобиологических и общепсихологических закономерностей к социо-психическим, личностным процессам, не принят психологической общественностью в качестве важнейшего дифференциально-психологического измерения. Но сама жизненно-зафиксированная реальность характера как психологического носителя социо-психических свойств субъекта поведения и деятельности не исчезла под давлением игнорирующей ее научной мысли, проявляясь в фундаментальных характеристиках человеческого Я, которые и будут рассмотрены ниже,

8.1. Структура характера

В широком смысле характером называют некую целостную совокупность, обозначающую скрытую за различными проявлениями человеческого Я природу личности. Теофраст, предложивший использовать этот термин в психологии для обозначения комплекса признаков, отличающих поведение одного человека от другого, предложил и первую классификацию характеров, описав большое количество содержащихся в обыденном сознании типов личности — лживый или честный, хитрый или простодушный, жадный или щедрый etc* Долгое время характер определялся через простую комбина-

7 А. Либнн

194 Координаты индивидуальности человека

цию признаков, недифференцированных между собой. Попытки вычленения структуры характера связаны с появлением и развитием в психологии понятия "воля", а также более отчетливой разработкой дихотомии "разум—чувства". Фактически вокруг этих основных измерений, образующих знаменитую джеймсовскую триаду "разум—воля—чувства", и развиваются представления о структуре характера. Рассматривая характер как относящуюся к личностному уровню подструктуру, его считают концептом, который в основном "относится к силе характера, как свойству, связанному с усилиями по преодолению обстоятельств" {Hilgard, 1987, р.491).

Вместе с тем, как показывают исследования последних сорока лет (смм например, Хекхаузен, 1987), понятие воли или настойчивости в достижении своих целей тесно связано с такими характеристиками как мотивы, личностные ориентации, Я-концепция (включая самооценку как центральный компонент). Российский психолог С.Л.Рубинштейн (1946) очень удачно определял характер как совокупность генерализованных (то есть обобщенных, устойчивых и преобладающих) мотивов в структуре личности.

В этой главе с позиций излагаемой в книге формальной (иерархической) теории индивидуальности будут рассмотрены основные измерения характера, образующие его структуру — Я-концепция, Я как симптомокомплекс черт и Я как система генерализованных ориентации (см. рисунок 14),

Рис. 14. Структура характера