Обзор [18-21]. Единая голографическая информационна теория вселенной егитв

| Вид материала | Документы |

- Майкл Талбот Голографическая вселенная (части 1-3), 4069.91kb.

- «Рождение и эволюция вселенной (Теория Большого Взрыва)», 3066.43kb.

- Пострелятивистская вневременная фундаментальная физическая и космологическая теория, 111.29kb.

- Андрей Пилипович – Познание Вселенной (теория мом), 261.53kb.

- Удк ???? Проблемы моделирования сознания и голографическая память, 134.59kb.

- 1. Мешающие факторы возникновения новых знаний, 257.2kb.

- Теория потока развтия (теория фрактальной вселенной) общий принцип устройства и развития, 88.03kb.

- Александр Шохов «Большой взрыв», 79.53kb.

- Талбот Майкл голографическая вселенная, 7480.06kb.

- Вторая форма материи новое про эфир (новая теория в физике), 922.4kb.

244

Г.Б. Двойрин

а

ОТКРЫТИЕ.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЖИВОГО ЗРЕНИЯ,

МОЗГА, ПРИРОДЫ И ВСЕЛЕННОЙ.

(приоритет 1975г.).

ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ МИРА.

Опубликовано автором в книгах

"ВИТАОЛОГИЯ" И

ЕДИНАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ".

'Познай себя и познаешь мир".

Сократ, 469-399г.д.н.э.

'Дайте мне подходящую точку опоры и я сдвину хоть Земной шар".

Архимед, 287-212г.д.н.э.

"В соответствии с формулами Архимеда и Сократа, для решения проблемы выживаемости человека, главными отправными точками опоры являются только научные Знания о физических явлениях, как Законах Конституции Природы, реально и материально действующих во Вселенной, которые человек должен добыть, познать, учитывать и соблюдать, если у него имеется желание выжить".

Г.Б. Двойрин, 1975г.

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЖИТЕЛЕМ ВСЕЛЕННОЙ,

В ПРОСТРАНСТВЕ КОТОРОЙ ОН ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА

ЕСТЕСТВЕННОМ КОРАБЛЕ - ПЛАНЕТЕ "ЗЕМЛЯ".

245

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Открытие в области психофизики зрения и информационной синергетики

Открытие в области психофизики зрения и информационной синергетикиОткрыто «Явление предварительного светового представления зрительной информации в оптическом пространстве сетчатки живого глаза - ЯСИКО» (сокр.), автор Г.Б. Двойрин. Под этим названием опубликована депонированная рукопись от 15.04.87г. №2605-В87, ВИНИТИ, 40стр., см. Библиографический указатель ВИНИТИ «Депонированные научные работы» (естественные и точные науки, техники), №8,1987, стр.28, библиографическое описание №355, СССР. Аннотация.

400 лет считается (И. Кеплер, 1611г.), что в обычном зрительном процессе сетчатке живого глаза и зрительной системе для отображения предъявляется прямая оптическая информация, ограниченная световым кеплеровским плоским фотографическим образом внешнего мира. В отличие от этого в опубликованной рукописи Г.Б.Двойрина теоретически.иэкспериментальноустановлено, что в результате ЯСИКО на самом деле обычная световая физическая природа обеспечивает и предъявляет сетчатке глаза и зрительной системе полную оптическую информацию о внешнем мире в виде кодирующего полосатого интерференционного светового кода - кодирующих световых решеток - колец - структур. Это.открытие раскрывает также слнергетиуеские. кодирующие явления.хамоорсанизации мжкро.струкхуг1ы._информат.ивного-свехового поля, четко проявляющиеся в ограниченной пространственной оптической зоне глаза, в которую именно погружены внутренние приемныесегменты фоторецепторов сетчатки. Открытие дает возможность переосмыслить комплексно взаимосвязи и особенности физических и живых зрительных явлений, а также создать новейшие робототехнические и телеголографические системы аналоги живого глаза и его сетчатки на основе авторских свидетельств на изобретения автора открытия. На основе этого открытия автором, впервые в мире, сделано изобретение на сетчатку глаза, авторские свидетельства №550890 и №701325. Общий приоритет 1975г., Г.Б. Двойрин. Приоритетная справка №2160, СССР, Госкомизобретений, заявка на открытие №32-от-9747 и №32-от-10576.

Главный редактор Г.П.Кушнер

Эти Открытия лежат в основе науки «Витаологии».

Эти Открытия лежат в основе науки «Витаологии».246

ГЗР"""

247

248

249

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР I ■;; ПО НАУКЕ II ТЕХНИКЕ

. л

-г[л всесоюзный институт научной и технической 'информации v; ;;

-г[л всесоюзный институт научной и технической 'информации v; ;;■

Щ ПОННРОБАИНЫЕ .> ' НШННЫЕ РАБОТЫ,:..

Щ ПОННРОБАИНЫЕ .> ' НШННЫЕ РАБОТЫ,:..

(

f '

Естественные' и точные науки, техника) г

ШШШ:В ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ';'.■. . ', ;;/

ШШШ:В ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ';'.■. . ', ;;/■

, 355, Явлевве прёава ре тельного светового внгерференцнонно-ко- j дврующего предстааггевжя зригепьвой квформацнн в оптическом про-сграистве свгчлгжя жкэого гпаза-ЯСИКО/Двойрнн Т.Е.: Ленингр. эонап. я.-*, 'ж проект, вн-г ттга. я експерим. провктир. жил. и о<&-швсгь. адааяй. - Л., 1987. - 39 с: ил. - Бнбпиогр. 33 назв. -Рус - Дед. 15.O4.87, М 2605-B87

, 355, Явлевве прёава ре тельного светового внгерференцнонно-ко- j дврующего предстааггевжя зригепьвой квформацнн в оптическом про-сграистве свгчлгжя жкэого гпаза-ЯСИКО/Двойрнн Т.Е.: Ленингр. эонап. я.-*, 'ж проект, вн-г ттга. я експерим. провктир. жил. и о<&-швсгь. адааяй. - Л., 1987. - 39 с: ил. - Бнбпиогр. 33 назв. -Рус - Дед. 15.O4.87, М 2605-B87М

ОСКВА 1987

ОСКВА 1987250

!' ■ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Том 23 1992

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ—МАРТ

Выходит 4 раза в год Журнал основан в январе 1970 г. Москва

Выходит 4 раза в год Журнал основан в январе 1970 г. Москва©

Издательство «Наука», ifufi&AWTBXA' ;%

Издательство «Наука», ifufi&AWTBXA' ;%«Успехи физиологических наук», 1992 г. J А****л«' W "

УДК 612.84 + 535.4 + 628.9.061.3

© 1992 г. ,'

ЯВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕТОВОГО

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-КОДИРУЮЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОПТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

СЕТЧАТКИ ЖИВОГО ГЛАЗА — ЯСИКО

Г. Б. ДВОЙРИН

Единственный источник, из которого живая зрительная система может выделить необходимую информацию о параметрах, характере и состоянии внешнего светового предметного мира,— это характер и микроструктура внешнего светового поля именно и только в области приемных концов внутренних сегментов фоторецепторов сетчатки глаза.

В 1611 г. Иоган Кеплер построил и правильно объяснил ход лучей и перевернутость сфокусированного светового изображения на дне глаза за его оптическим аппаратом. С тех пор уже почти на протяжении 400 лет физики и физиологи считают, что сетчатка глаза и зрительная система обрабатывают и отображают непосредственно именно это прямое фотографическое световое изображение, получающееся на самом дне глаза.

Однако, хотя кеплеровское световое изображение в виде фокальной плоскости и присутствует в действительности на сетчатке глаза, это еще не означает, что именно на эту плоскую фотографию светового изображения откликается сетчатки глаза и зрительная система.

Суть современной гипотезы (Двойрин Г. Б., 1975 г.) [1—3] заключается в том, что в обычном зрительном процессе сетчатке и зрительной системе в результате ЯСИКО предъявляется не кеплеровское световое фотографическое изображение, а естественный световой код. Этот световой код имеет вид световых интерференционных колец — структур — решеток, в которых закодирована вся световая информация о внешнем предметном и пространственном мире в реальном масштабе. Этот световой код не похож на прямую кеплеровскую микрофотографию на пне глаза. До настоящего времени без современных знаний о существе физики светового интерференционного кода невозможно было обнаружить в глазу этот код — «невидимку», возникающий в обширной по глубине пространственной оптической зоне, в которую погружены приемные концы внутренних сегментов фоторецепторов сетчатки. Существо светового интерференционного кода заключается в том, что контрастом световой интерференционной картины кодируется относительная информация о распределении интенсивности (яркости) первичного светового поля, отраженного от предметов, а частотой (периодом) и формой интерференционных световых полос кодируется информация о фазовых соотношениях мжду световыми полями, достигающими сетчатки глаза.

251

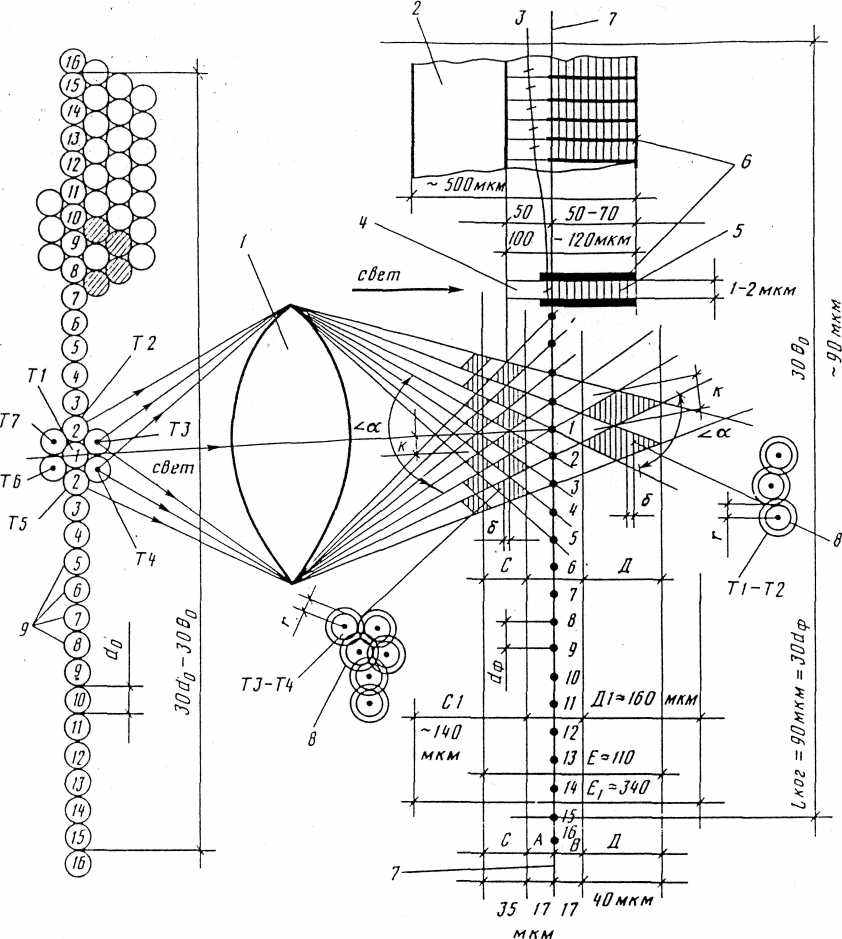

Сиетовое интерференционно-кодирующее представление оптической информации п зонах С и Д вблизи фокальной зоны оптики глаза с переменной кривизной хрусталика-лиизы: / — оптика; 2 — сетчатка глаза; .3 — фотореиепторы сетчатки; 4 — внутренний приемный сегмент фоторецепторов: 5 — наружный сегмент фоторецепторов со светочувствительными клетками; 6 — темные клетки пигментного эпителия; 7 — фокальная плоскость; 8 — световые кодирующие интерференционные узкополосиые микроструктурные спои — ССИМФ в зонах С и Д; 9 — разрешаемые области

Подробные теоретические и экспериментальные обоснования по данной гипотезе о ЯСИКО приведены в работах [4, 5], Обычные естественные световые поля, исходящие от источников света и отраженные от предметов, проникают через оптическую систему глаза и здесь, вблизи фокальной зоны в прозрачном оптическом объеме сетчатки и ее фоторецепторного слоя в локализованных зонах С и Д (рисунок), эти световые поля в результате ЯСИКО самоорганизуются в слоистые узкополосные интерференционно-кодирующие микроструктуры светового поля в виде кольцевых структур френеля (ССИМФ). В результате этого относительная информация о всех основных физических характеристиках световых волн, связанных с амплитудой (интенсивностью), фазой и частотой колебаний этих волн, одновременно предъявляется фоторецепторам сетчатки в виде амплитудных узкополосных световых интерференционных микроструктур — решеток ССИМФ, возникающих здесь раздельно для всех основных длин волн, характерных для видимого диапазона оптических частот.

Таким образом, фоторецепторы сетчатки глаза (ФРСГ) обрабатывают и передают на высшие уровни зрительной системы сравнительную информацию о

252

параметрах (контрасте) амплитудного светораспределения в кодирующей микроструктуре ССИМФ, которая уже ничем внешне не похожа на фотографию прямого образа. На основе такой обработки этих амплитудных кодирующих полосатых решеток ССИМФ живая зрительная система и реализует в целом свое психологическое зрительное впечатление, как видение окружающего светового мира в реальном масштабе со всеми его особенностями, но при одновременной реализации ею сравнительной физической информации как об амплитудных и частотных показателях светового поля, так и о содержании информации, связанной с реализацией фазовых соотношений между световыми волнами. В связи с этими возможностями, открывающимися для реализации в живом зрении в результате ЯСИКО, следует отметить, что существующая сейчас фотографическая концепция о зрении основывается на том физиологическом факте, что фоторецепторы сетчатки являются чисто амплитудными детекторами света. Исходя из этого, никакой амплитудный детектор света не способен напрямую откликаться на фазовые параметры световых полей. Таким образом, чисто фотографическая концепция о зрении долгие годы утверждала, что в живом зрительном ощущении реализуется только сравнительная амплитудная и частотная информация о световом поле. В связи с этим, на всякие утверждения о какой-либо возможности реализации живой зрительной системой сравнительной информации, связанной с фазовыми соотношениями светового поля, физиологическая и физическая наука накладывали запрет. Однако, наряду с обоснованием в целом гипотезы о ЯСИКО [1—3] в работах [4, 5] приводятся теперь теоретические и экспериментальные обоснования о реализации через ЯСИКО — ССИМФ живой зрительной системой и информации, связанной с фазовыми соотношениями между отдельными световыми полями.

Экспериментально показано [4, 5 |, что изменения фазовых соотношении и световом поле, ведущих к физическому изменению параметров кодирующей микроструктуры ССИМФ, предъявляемой фоторецепторам сетчатки при реализации ЯСИКО, без изменения амплитудных и частотных характеристик этих же световых полей влечет за собой и изменения психологических зрительных впечатлений. Эти факты достоверно определяют в конечном счете реализацию фазовой информации через ЯСИКО — ССИМФ при зрительных восприятиях внешнего мира.

Основными физическими предпосылками, предопределяющими возникновение ЯСИКО — ССИМФ, являются доказательства о когерентности естественных световых полей в оптическом пространстве сетчатки глаза при обычных источниках и условиях освещения. Эти доказательства и расчеты основаны на широко известных научных открытиях и работах по физической, оптике, которые теоретически и экспериментально обоснованы, например,-в работах Юнга, Вер-де, Ван Циттерта, Цернике, Гопкинса, Вольфа и др.

С другой стороны, возможности обоснований об адекватной реализации ЯСИКО — ССИМФ со стороны живой зрительной системы, кроме приведенных автором экспериментальных обоснований, основываются еще и на широко известных из физиологии, психофизиологии, нейрофизиологии, психофизики экспериментальных данных, полученных например, Кемпбеллом, Хьюбелом и Визелом, Верблиным и др. Адекватность физической и физиологической систем через ЯСИКО — ССИМФ при реализации живого зрения просматривается четко уже и в том, что известный из физиологии процесс возбуждения и торможения, характерный для работы живой зрительной системы, по своей сути есть видовое отражение исследуемого кодирующего физического явления ЯСИКО, физической сутью которого также являются зоны затухания и возбуждения, соизмеримые с разрешающей способностью живой зрительной системы и ее динамикой. В работах [4, 5] явление ЯСИКО рассмотрено для различных видов живых зрительных органов. Показано, что через ССИМФ кодируется информация не о расстоянии до источников света, а кодируется информация о геометрических сферических свойствах отдельных и смежных между собой световых полей, исходящих из малых и разрешаемых зрительной системой смежных областей световых и предметных источников. Информация же о геометрических сферических свойствах световых полей, сходящихся в точки разрешения своих источников, позволяет получать впечатления о локализации самих разрешаемых глазом источников света в реальном масштабном пространстве, а совокупностью этих точек получать впечатление о всем предмете наблюдения в целом.

На основе всего исследования [4, 5] сделаны выводы, что через ЯСИКО— ССИМФ животные могут получать зрительные впечатления, усиленные при

253

бинокулярном зрении, о локализации источников света, опираясь только на прямую природную физическую возможность, существующую и реализуемую практически однозначно Независимо от вида, размера, устройства живой зри-тельной системы и умственных возможностей системы мозга.

В

работе [4, 5| приведены физические г'радиенты микроструктуры светового поля непосредственно в области С (Д) (рисунок) оптического пространства фоторецепторного слоя сетчатки глаза, в которую погружены приемные концы внутренних сегментов фоторецепторов.

работе [4, 5| приведены физические г'радиенты микроструктуры светового поля непосредственно в области С (Д) (рисунок) оптического пространства фоторецепторного слоя сетчатки глаза, в которую погружены приемные концы внутренних сегментов фоторецепторов.Из всех обоснований можно сделать вывод, что ЯСИКО основано на естественной природной когерентности физического светового поля с его явлениями интерференции. Само ЯСИКО в оптическом пространстве сетчатки глаза характеризуется как процесс самоорганизации, сопровождающийся возникновением диссипативных световых структур ССИМФ.

выводы

В результате всего комплекса теоретических и экспериментальных обоснований установлено, что ЯСИК.0 лежит в начальной физической основе осуществления сложного познавательного психофизического зрительного процесса. Таким образом, установлен важный предварительный физический начальный этан в преобразовании оптической (зрительной) информации, проявляющий себя в качестве определенного светового интерференционно-кодирующего механизма в пределах пространственной прозрачной оптической зоны фоторецепторного слоя сетчатки глаза перед самым последним моментом проникновения света в фоторецепторы. В целом психофизический зрительный процесс при бинокулярном зрении характеризуется как одновременно кодирующий све-тоинтерференционный и стереоскопический процесс, осуществляемый на основе известных физиологических процессов.

На основании рассмотренного можно считать установленным, что человек и различные животные видят в реальном масш-табе окружающий детально-предметный и пространственный световой мир сквозь кодирующую пелену самоорганизованной световой интерференционной микроструктуры, локализованной в зоне фоторецепторного слоя сетчатки глаза, в которую погружены приемные сегменты фоторецепторов в обычном зрительном процессе.

В заключение необходимо сообщить, что результаты данной работы получили свое дальнейшее подтверждение в последних исследованиях микроструктуры светового поля в области сетчатки [6]. Авторы этой работы [6] на основе объемной фотосъемки светового поля в области сетчатки глаза приходят к выводу, что на рецептивном поле имеет место не перевернутое изображение объекта, а картина интерференции в виде совокупности концентрических колец. Подобные эксперименты, но только для чисто живого наблюдения микроструктуры светового поля непосредственно в зоне соприкосновения его с входными торцами внутренних сегментов фоторецепторов сетчатки, приведены и в работах [4, 5], где с помощью известных физических экспериментов Юнга и Верде также обеспечивается возможность наблюдения на экранах световых интерференционных структур, но образованных от обычных естественных световых полей Солнца. Данные наблюдения [4, 5] выполнены вместо фотографической фиксации микроструктуры светового поля в остром эксперименте [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лесман Е. А. Заседание секции светотехники Ленинграда//Светотехника, 1977, № 8. С. 28.

- Лесман Е. А. Заседание секции светотехники Ленинграда // Реф. жури. Светотехника и инфра-

красная техника. 1977. № 11. 11В13.

3. пвоприн Г. Б. Зрение — фотография или голография? // Химия и жизнь, 1976. № 11. С. 79—83.

4. Двойрин Г. Б. Явление предварительного светового интерференционно-кодирующего пред-

ставления зрительной информации в оптическом пространстве сетчатки живого глаза — ЯСИКО.— Заявка № 32 — от—10576. Госкомизобретеннй. Приоритетная справка № 2160.

243 с.

5. Двойрин Г. Б. Явление предварительного светового интерференционно-кодирующего представ-

ления зрительной информации в оптическом пространстве сетчатки живого глаза — ЯСИКО. 40 с—Деп. в ВИНИТИ 15.04.87, № 2605—В87.

6. Медведев В. П., Серобабин А. Т., Миролюбов А. И., Подолян В. В. Особенности распределе-

ния света на сетчатке глаза // Физиология человека. 1988. Т. 14. № 4. С. 698—700, 719.

254

БИБЛИОГРАФИЯ. ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ П.

- Двойрин Г. Б. Явление предварительного интерферен

ционно-кодирующего Фурье-образ светового представления

зрительной информации в оптическом пространстве сетчатки жи

вого глаза. Заявка на открытие №32-от-9747 и № 32-от-10576.

Библиотека ВНИИГПЭ. Приоритетная справка № 2160. ГОС-

КОМИЗОБРЕТЕНИЙ. М. СССР.

- Двойрин Г. Б. Явление предварительного интерферен

ционно-кодирующего представления зрительной информации в

оптическом пространстве сетчатки живого глаза - ЯСИКО

(сокр.), 40 стр. депонированная рукопись. ВИНИТИ. 15.04.1987г.

№ 2605 - В87. Библиографический указатель ВИНИТИ. Депо

нированные научные работы (естественные и точные науки и тех

ника), №8, 1987г. стр.26, библиографическое описание №355.

М. СССР.

- Двойрин Г. Б. Явление светового интерференционно-ко

дирующего представления внешней оптической информации сет

чатке глаза в обычном зрительном процессе, ж. "Успехи физио

логических наук». №1, т.23, стр. 121-125, 1992г. РАН. М. РФ

- "Открытие в области Психофизики Зрения и Информа

ционной Синергетики" автора Г. Б. Двойрина, ж. "Изобретатель

и Рационализатор» №2, стр.14, 1991г.; №1, обложка, 1991г. М.

СССР.

- Двойрин Г. Б. Открытие светового интерференционно-

кодирующего представления внешней оптической информации

сетчатке глаза в обычном зрительном процессе. Доклад на 2-ой

Всесоюзной междисциплинарной научно-технической школы-

семинаре "Непериодические быстропротекающие явления в ок

ружающей среде", 19-30 апреля 1990г. г. Томск. Сборник док

ладов, ч.1. стр.202-205. 1991г. СССР.

- Двойрин Г. Б. Зрение: фотография или голография? Ж.

"Химия и Жизнь" №11, с.79-83, 1976. М. СССР.

- Двойрин Г. Б. Голографические экраны. Изобретения,

авторские свидетельства № 701325 и № 550890. М. СССР.

- Двойрин Г. Б. Стереоэкран. Изобретение, авторское

свидетельство №603941. М. СССР.

- Двойрин Г. Б. Экран для устройств отображения инфор

мации. Изобретение, авторское свидетельство № 774422. М.

СССР.

- Ландсберг Г. С. Оптика, М., Наука, 1976. 926с.

- Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М., Наука, 1973.

712с.

- Перина Я. Когерентность света. М., Мир, 1974. 367с.

- Островский Ю. И. Голография и ее применение. Л., На

ука. 1973. 178с.

- Под ред. Черниговского В. Н. Руководство по физио

логии. Физиология сенсорных систем. Ч. 1. Физиология зрения.

Л., Наука, 1971. 415с.

- Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у че

ловека. М., Мир. 1974. 550с.

- Восприятие. Механизмы и модели. Сб. статей. М., Мир.

1974. 366с.

255

- Глезер В. Д. и др. Зрительное опознание и его нейро

физиологические механизмы. М., Наука. 1975. 272с.

- Прибрам К. Языки мозга. М., Прогресс. 1975. 463с.

- Шевелев И. А. Нейроны зрительной коры. М., Наука.

1984. 231с.

- Сороко Л. М. Основы голографии и когерентной опти

ки. М., Наука. 1971. 616с.

- Константинов А. Н., Соколов В. А., Быков К. А. Осно

вы сравнительной физиологии сенсорных систем. Л., ЛГУ им.

Жданова. 1980. 245с.

- Денисюк Ю. Н. Об отображении оптических свойств

объекта в волновом поле рассеянного им излучения. ДАН СССР.

Т.144, вып.6, 1962. С. 1275.

- Кириллов Н. И., Любимов Е. М. Новый процесс голог

рафирования с применением зеркальных фотослокв. Ж. Техника

кино и телевидения. 1976, №4, с. 19-22.

- Саттаров Д. К. Волоконная оптика. Л., Машинострое

ние, 1973. 278с.

- Пекара А. Новый облик оптики. М., Советское радио.

1973. 263с.

- Сеченов И. М. Впечатление и действительность. Укр.

Сб.

- Будилова Е. А. Учение И. М. Сеченова об ощущениях

и мышлении. М., АН СССР. 1954.

- Луизов А. В. Глаз и свет. Л., Энергоиздат. 1983. 139с.

- Богословский А. И. и др. О некоторых физиологичес

ких механизмах стимуляции сетчатой оболочки глаза излучени

ем лазеров. Препринты докладов 4 симпозиума по физиологии

сенсорных систем. Л., АН СССР, 1976г. с.4-6.

30. Вест Ч. Голографическая интерферометрия. И.,

Мир. 1982. 504с.

- Кравцов А. Б., Шайтор Э. П. О роли пространственной

когерентности светового потока в зрительной рецепции. Нервная

система. Л., ЛГУ им. Жданова, вып.П., 1970. с. 143-144.

- Франсон М. Оптика спеклов. М., Мир. 1980. с. 147-

148.

- Болгарь В. А. и др. Ослабление пятнистой структуры

когерентно-оптического изображения при исследовании жидко

кристаллического экрана, ж. Оптико-механическая промышлен

ность. 1978. №1. С.62-63.

- Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., Педа

гогика. 1980, кн.1, 331 с, кн.2, с.261-265.

- Под ред. Батуева А. С. Ассоциативные системы мозга.

Л., Наука. 1985. 280с.

- Осипов А. И. Самоорганизация и хаос. М., Знание. Фи

зика. Новое в жизни, науке и технике. 1986. №7, 64с.

- Пригожий И. Р. От существующего к возникающему.

М., Наука. 1985.

- Кринский В. И., Михайлов А. С. Автоволны. М., Зна

ние. Физика. Новое в жизни, науке и технике. 1984. №10. 64с.

- Двойрин Г.Б. Патент, свидетельство №8253, «Таблет

ка», Роспатент, Москва.