Системный анализ параметров вектора состояния организма человека, проживающего в условиях урбанизированного севера (на примере югры) 05. 13. 01 системный анализ, управление и обработка информации (медицинские науки)

| Вид материала | Автореферат |

- Системный анализ параметров вектора состояния организма женщин репродуктивного возраста, 689.14kb.

- Системный анализ параметров сердечно-сосудистой системы учащихся югры 05. 13. 01 системный, 641.8kb.

- Метод и алгоритмы обработки информации в системе прогнозирования качества агломерата, 229.88kb.

- Прогнозирование риска и пользы эндоскопических транспапиллярных вмешательств у пациентов, 589.85kb.

- Модели и алгоритмы периоперационной лучевой визуализации желчевыводящих протоков, 426.55kb.

- Комплекс программных средств поддержки принятия решений при сетевой обработке информации, 192.61kb.

- Эволюционный метод синтеза непрерывно дискретных систем управления, 288.26kb.

- Высокоточное нейросетевое распознавание в системах технического зрения, 248.39kb.

- Разработка нелинейных динамических систем для формирования хаотических колебаний, 219.26kb.

- Краткосрочное прогнозирование на основе технологии нейросетевого пространственно-параметрического, 194.81kb.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ заболеваемости населения г. Сургута и Сургутского района с окружными и общероссийскими показателями

ХМАО-Югра является исконным местом проживания коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси, ненцев и др. Широкомасштабное индустриальное освоение северных регионов вызвало приток населения из других регионов страны и остро поставило перед медицинской наукой вопросы сохранения здоровья пришлого населения, физиологические функции которого сформировались в иных условиях среды обитания. Обследованные нами представители коренного и некоренного населения северного региона (515 человек) являлись жителями г. Сургута (294 – 57,1%) и Сургутского района (221 – 42,9%). Население г. Сургута на 01.01.07г. составляло 289823, из них представителей аборигенного населения 1050(0,4%). Население Сургутского района на 01.01.2007г.- 113019 человек, из них ханты – 2853(2,5%). Из 402842 жителей г. Сургута и Сургутского района представителей коренного населения ХМАО-Югры насчитывалось 3903 человек (менее 1%).

Сургутский район является самым большим на территории ХМАО-Югры (105 тыс. кв. км), в нём сосредоточены основные объёмы бурения (60%). Сургут, на территории которого находится целый ряд крупнейших предприятий (газоперерабатывающий завод, завод стабилизации конденсата, крупнейшие в Европе ГРЭС-1 и ГРЭС-2), относится к городам регионов, где индекс загрязнения превышает среднероссийский. Одним из общих методов оценки влияния факторов окружающей среды на население является оценка состояния здоровья населения, проживающего на этих территориях (Л.В. Зеленина и соавт., 2006). Крупнейший промышленно-административный центр округа и самый крупный промышленный район Югры испытывает мощнейшую антропогенную нагрузку и по заболеваемости населения занимают лидирующее положение в округе. Суммарные показатели первичной заболеваемости и болезненности по г. Сургуту и Сургутскому району превышали также как по округу, так и по России (табл. 1).

Таблица 1

Первичная заболеваемость и болезненность на 1000 населения

по всем классам заболеваний (первичная заболеваемость/ болезненность)

| население | Сургут и Сургутский р-н* | ХМАО – Югра | Россия | |||||

| 2005 г. | 2006 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | |

| всего | 933,4 1579,4 | 991,0 1711,3 | 904,9 1478,1 | 933,1 1530,0 | 896,7 1477,9 | 886,4 1485,0 | 927,7 1554,1 | 743,9 1459,7 |

| взрослые | 655,4 1316,4 | 676,7 1439,1 | 625,6 1221,8 | 647,2 1267,8 | 621,2 1223,9 | 598,1 1218,9 | 629,4 1290,1 | 612,8 1201,3 |

| дети | 1787,3 2389,0 | 1960,4 2580,9 | 1664,2 2174,6 | 1728,3 2259,0 | 1704,2 2222,3 | 1775,7 2306,0 | 1879,7 2396,5 | – |

*Комитет по здравоохранению Сургутского района был организован в 2005г.

Болезненность по классам заболеваний также неуклонно росла из года в год в ХМАО-Югре и, соответственно, в г. Сургуте и Сургутском районе. Установлено, что среди взрослого пришлого населения округа преобладали заболевания системы органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (с явной тенденцией к росту), болезни мочеполовой и костно-мышечной систем. У взрослых ханты на первом месте стояли инфекционные и паразитарные заболевания, за ними по частоте встречаемости следовали болезни ЖКТ, примерно с одинаковой частотой наблюдались болезни дыхательной, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Настораживал выраженный рост болезней системы крови и кроветворных органов, а также врождённых аномалий среди взрослых ханты.

Среди детей и подростков некоренного населения ХМАО-Югры наибольшую распространённость имели болезни органов дыхания, достаточно широко были распространены заболевания нервной системы, ЖКТ, костно-мышечной и мочеполовой систем. У детей ханты на первом месте стояли заболевания дыхательной системы, а за ними по частоте встречаемости – инфекционные и паразитарные заболевания. У детей ханты чаще сравнительно с детьми пришлого населения наблюдались врождённые аномалии, болезни нервной системы и системы крови и кроветворных органов (в 2,5, 1,5 и 3 раза соответственно). Кроме того, отмечен рост болезней органов пищеварения среди детей коренного населения ХМАО-Югры.

Оценка поступления с пищей микронутриентов с фактическими рационами питания некоренного и коренного населения северного региона

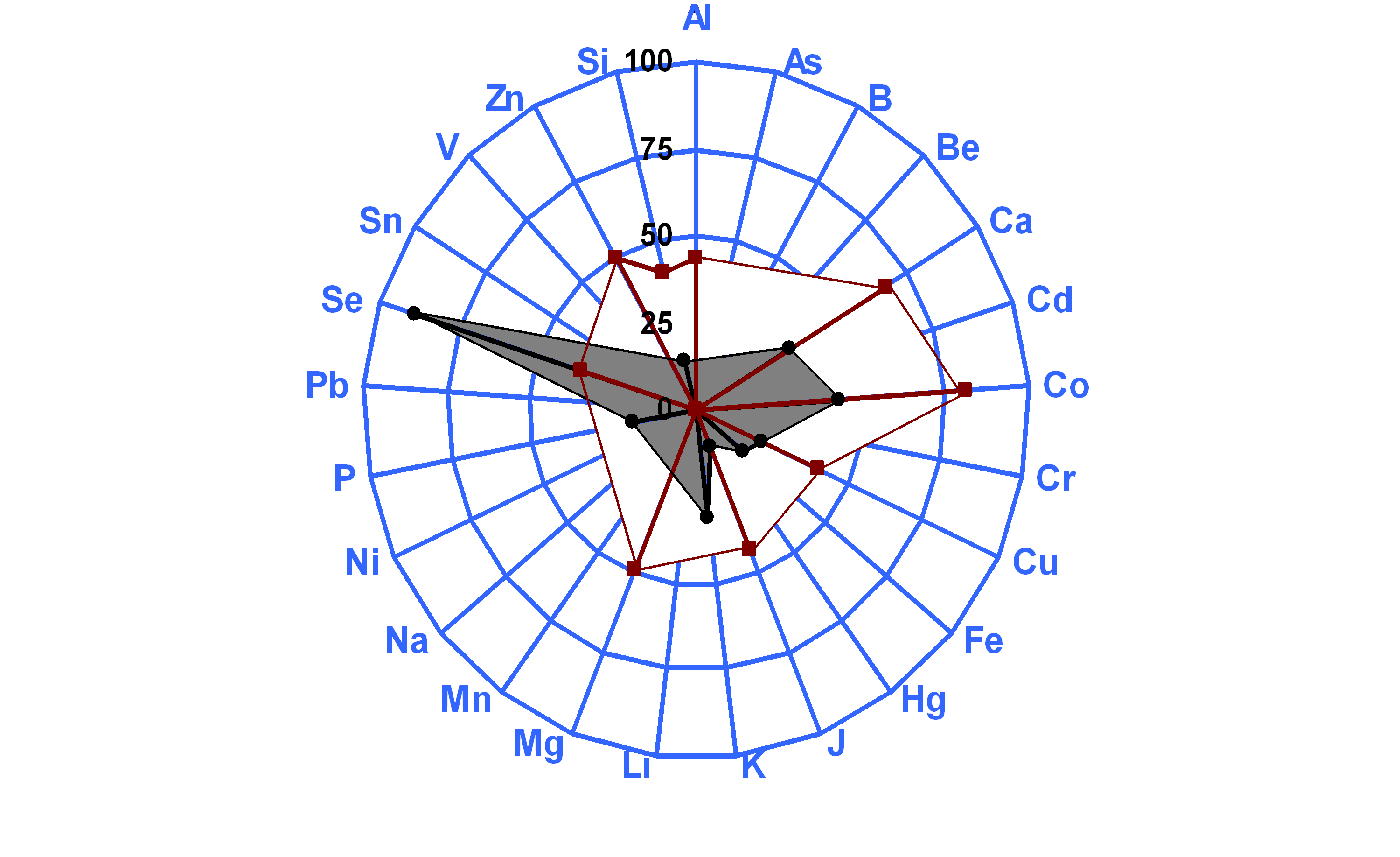

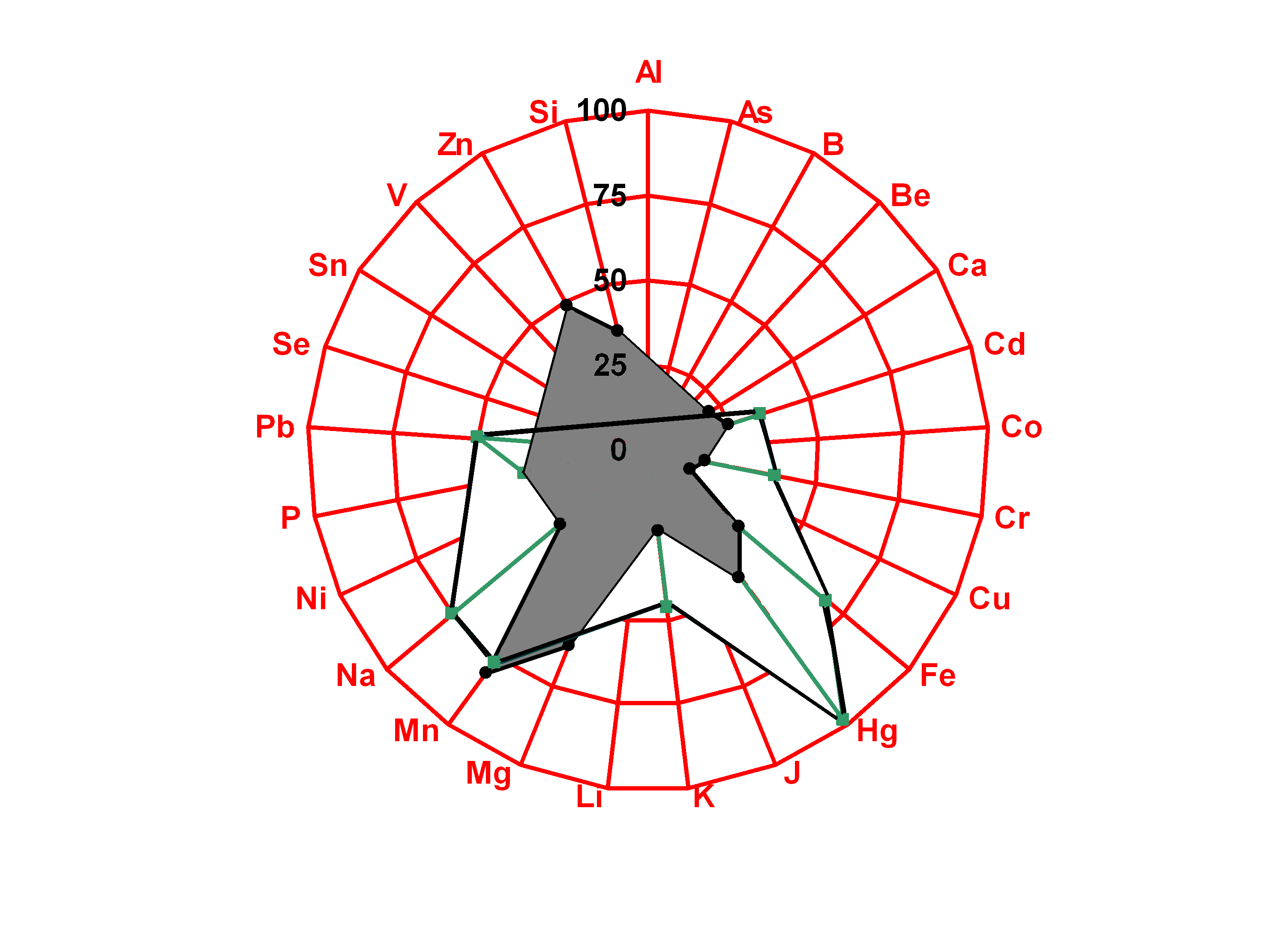

Нами были проведены исследования по изучению влияния алиментарного фактора на микронутриентный гомеостаз населения, который позволит установить, что потребляемые пищевые продукты не дали возможность взрослому и детскому населению ХМАО-Югры адекватно сбалансировать рацион по уровню потребления значительного количества микронутриентов (рис. 1, 2).

%

Рис. 1. Процентное соотношение суточного поступления микронутриентов (к адекватным уровням потребления) у взрослого населения ХМАО-Югры

%

Рис. 2. Процентное соотношение суточного поступления микронутриентов (к адекватным уровням поступления) у детского населения ХМАО-Югры

Установлено, что для взрослого пришлого населения ХМАО-Югры характерен значительный избыток потребления витамина А и марганца, а также умеренный избыток – магния; дефицит потребления витаминов Е, С и химических элементов: цинка, кальция, йода и особенно селена. Взрослых ханты отличало избыточное потребление витамина Е и марганца, адекватное железа, селена, цинка и выраженный дефицит в рационе витаминов А, С и жизненно важных элементов: кальция, марганца и особенно йода.

В пищевых рационах обеих групп детей также было превышено содержание магния, а у детей ханты ещё и железа. Дети обеих групп с ежедневными рационами питания явно недополучали кальций, магний, йод и цинк. Настораживает выраженный дефицит потребления йода в обеих обследуемых группах детей, а селена преимущественно у детей пришлого населения Югры.

Изучение элементного статуса жителей ХМАО-Югры

В последние годы в работах многих отечественных (А.В.Скальный, 1990-2008, Б.А. Ревич, 1990-2004, А.Л. Горбачёв, 2000-2007, В.Л. Сусликов, 2002-2004, М.Г. Скальная, С.В. Нотова, 2004 и др.) и зарубежных (M. Anke, 1979-2004, R.A. Passwater, E.M. Cranton, 1983, M. Zimmermann, 2003) учёных показано, что исследование биосубстратов при скрининговой оценке элементного статуса на индивидуальном и, особенно, популяционном уровнях вполне обеспечивает получение необходимой информации для изучения функционального состояния организма человека в связи с действием внешних и внутренних факторов. Как следует из полученных нами данных, для жителей ХМАО-Югры характерны региональные особенности элементного статуса, связанные не только с общефизиологическими изменениями в процессе онтогенеза, но и экологическими условиями и биогеохимическими особенностями местности. Выявление такого рода изменений стало возможно путём исследования состава волос и сопоставление полученных данных с рекомендованным в качестве верхней и нижней границ физиологической нормы центильным интервалом (от 25 до 75). Известно, что волосы, как никакой другой биологический субстрат, отражают процессы, годами протекающие в организме человека, и поэтому могут служить в качестве интегрального показателя для диагностики ряда заболеваний, связанных с нарушениями элементного обмена (Н.А. Агаджанян, А.В. Скальный, 2001, М.Г.Скальная и соавт., 2004, Y. Ren, 1997, A.R. Grabeclis, 2003).

Существуют огромные различия в образе жизни, характере питания и трудовой деятельности между представителями коренного и некоренного населения ХМАО-Югры. В этой связи несомненный интерес представлял сравнительный анализ обеспеченности макро и – микроэлементами населения северного урбанизированного региона в зависимости от возраста и этнической принадлежности.

Установлено, что элементный статус обследованных лиц некоренного населения ХМАО-Югры, независимо от их возраста, оказался сходным по динамике содержания марганца, магния, селена и кобальта. При этом среднестатистические концентрации марганца и магния в волосах пришлых жителей оказались выше физиологической нормы, а селена и кобальта – ниже, а именно: двукратным превышением верхней границы нормы по марганцу и магнию, а также снижением содержания селена и кобальта более чем в 2 раза.

В отличие от этого, практически у всего взрослого населения ханты было обнаружено нарастающее увеличение следующих химических элементов: натрия в 1,5 раза, магния – более чем в 2 раза, железа – в 3 раза относительно допустимых физиологических отклонений (рис. 3). Особо следует отметить превышение содержания в волосах ряда токсичных элементов, в частности, четырёхкратный подъём уровня рути и почти двукратный свинца и кадмия соответственно у 96%, 50% и 36% обследованных лиц.

дефицит избыток

- некоренное

- ханты

Рис.3. Распространённость дефицитов и избытков химических элементов в волосах

взрослого некоренного и коренного населения ХМАО-Югры (%)

Практически у всего взрослого населения ханты было обнаружено нарастающее увеличение следующих химических элементов: натрия в 1,5 раза, магния – более чем в 2 раза, железа – в 3 раза относительно допустимых физиологических отклонений (рис. 3). Особо следует отметить превышение содержания в волосах ряда токсичных элементов, в частности, четырёхкратный подъем уровня ртути и почти двукратный свинца и кадмия соответственно у 96%, 50% и 36% обследованных лиц.

Дефицит эссенциального микроэлемента йода (разной степени выраженности) наблюдался в 2 раза чаще среди детей аборигенов. Недостаточная обеспеченность йода была выявлена почти у 30% детей пришлого населения и у половины детей ханты. Последним было также свойственно увеличение содержания Fe – в 2,3, а магния и ртути – в 2,4 раза сравнительно с таковыми референтными значениями. Наряду с этим отмечали у них превышение концентрации свинца и кадмия соответственно в 1,8 и 1,5 раза относительно аналогичных показателей у группы детей некоренного населения.

Достоин внимания тот факт, что дефицит селена обнаруживался лишь у детей пришлого населения и его концентрация была в 1,7 раза меньше сравнительно с таковой, свойственной физиологическим возрастным колебаниям.

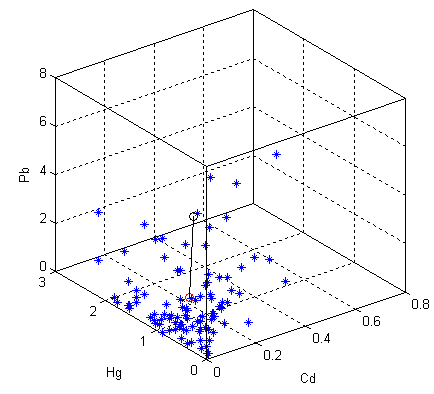

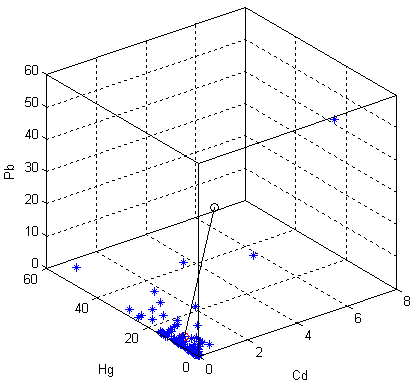

Элементный гомеостаз исследовался и в рамках анализа параметров аттракторов ВСОЧ. Было установлено, что общий показатель асимметрии и объем трехмерного параллелепипеда, гранями которого являются концентрации токсических химических элементов (кадмия, ртути, свинца) составляет: для детей ханты: General asymmetry value rX = 29.92 General; V value: 1.65e+004; для некоренных - General asymmetry value rX = 2.19 General; V value: 8.28e+000 (рис. 4).

Значения интервалов концентраций токсических химических элементов (ртути, свинца, кадмия) в волосах в группе детей ханты значительно больше (в 7-18 раз) по сравнению с некоренными жителями: кадмия – у детей ханты - IntervalX5= 6.26; у некоренных - IntervalX5= 0.44; ртути – у детей аборигенов - IntervalX10= 49.36; у некоренных - IntervalX10= 2.68; свинца – у детей ханты - IntervalX19= 53.39; у некоренных - IntervalX19= 7.01. Увеличение показателей асимметрии и объема по каждому признаку (концентрации токсических химических элементов) и интегральных параметров в группе детей ханты указывает на появление неоднородности в выборке, связанной с накоплением токсикантов в организме у части обследуемых лиц.

а б

Рис. 4. Положение ВСОЧ детского некоренного (а) и коренного (б) населения ХМАО-Югры в фазовом пространстве состояний по токсичным химическим элементам (ртути, свинца, кадмия)

Однотипная картина элементных отклонений указывает на общие механизмы биохимической адаптации человека в условиях Севера. Установленный дисбаланс эссенциальных и избыток токсичных элементов в волосах населения, проживающего на территории ХМАО-Югры, может провоцировать нарушения минерального обмена, способствовать снижению резистентности организма к экопатогенным воздействиям и быть основой для развития различных заболеваний.

Изучение микроэлементных маркёров патологических клинических синдромов у некоренного и коренного населения ХМАО-Югры

Проведенный мультиэлементный анализ образцов волос жителей региона выявил сопряжённость заболеваемости населения с наличием выявленного дисбаланса в содержании химических элементов в биосубстрате человека. Исследуя пропорции определённых жизненно важных химических элементов (Na/K, Ca/K, Na/Mg, Fe/Cu, Fe/Cо) и токсичных металлов по отношению к их эссенциальным микроэлементам – антагонистам (Ca/Pb, Zn/Cd), можно своевременно определить риск развития АГ, функциональную активность антиоксидантной системы защиты, иммунной системы и щитовидной железы, а также в какой степени токсичные металлы оказывают влияние на течение биохимических процессов, контролируемых соответствующим эссенциальным микроэлементом (картину этой зависимости объективно отражает показатель их соотношений) (К. Krupka, 2004).

При помощи микроэлементных маркёров патологических клинических синдромов было выявлено: значительное влияние токсичных химических элементов на мужское и детское население ХМАО-Югры с явным преобладанием антропогенной нагрузки на организм коренных жителей региона; высокий риск развития АГ у всех обследованных групп населения ХМАО-Югры; предрасположенность к нарушению функции щитовидной железы преимущественно у женского и детского населения; истощение резервов антиоксидантной системы защиты организма, характерное в большей степени для некоренного населения; снижение функции иммунной системы, наиболее выраженное у детей пришлого населения.

Результаты исследований обеспеченности витаминами – антиоксидантами жителей урбанизированного северного региона

Учитывая важность адекватной активности антиоксидантной системы (АОС), именно для жителей северного региона, представляло несомненный интерес изучение их обеспеченности витаминами А, Е и С, результаты которой представлены в таблице 2.

Таблица 2

Содержание витаминов А, Е, С в крови у взрослого и детского населения ХМАО – Югры (мг/дл)

| показа- тели | население ХМАО-Югры (n=515) | |||||

| взрослое некоренное (n=207) | взрослые ханты (n=96) | |||||

| А | Е | С | А | Е | С | |

| | 0,054 | 0,307 | 0,357 | 0,021*** | 0,879*** | 0,362 |

| D*(x) | 0,0007 | 0,061 | 0,058 | 0,0004 | 0,079 | 0,038 |

| σ*x | 0,027 | 0,247 | 0,241 | 0,021 | 0,281 | 0,195 |

| σ*<x> | 0,002 | 0,017 | 0,017 | 0,002 | 0,028 | 0,020 |

| dx | 0,004 | 0,037 | 0,033 | 0,004 | 0,056 | 0,039 |

| Ме | 0,049 | 0,225 | 0,350 | 0,019 | 0,860 | 0,365 |

| min | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,006 | 0,460 | 0,080 |

| max | 0,16 | 1,0 | 1,30 | 0,210 | 1,50 | 1,05 |

Примечание: в этой и последующих таблицах - * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001

| | детское некоренное (n=112) | дети ханты (n=100) | ||||

| А | Е | С | А | Е | С | |

| | 0,048 | 0,602 | 0,427 | 0,019*** | 1,135*** | 0,398 |

| D*(x) | 0,004 | 0,063 | 0,062 | 6,355 | 0,165 | 0,041 |

| σ*x | 0,064 | 0,252 | 0,249 | 0,008 | 0,406 | 0,203 |

| σ*<x> | 0,006 | 0,025 | 0,025 | 0,0008 | 0,041 | 0,020 |

| dx | 0,013 | 0,049 | 0,049 | 0,002 | 0,080 | 0,040 |

| Ме | 0,041 | 0,580 | 0,350 | 0,020 | 1,140 | 0,365 |

| min | 0,014 | 0,140 | 0,120 | 0,005 | 0,350 | 0,080 |

| max | 0,660 | 1,160 | 1,060 | 0,041 | 2,240 | 0,960 |

Противоположную картину мы наблюдали, изучая обеспеченность населения ХМАО-Югры витамином Е, а именно: средние значения токоферола в крови у взрослых ханты соответствовали физиологическому уровню, а в группе пришлых жителей были ниже его – у взрослых в 2,5 раза, а у детей – в 1,4 раза. Средние величины концентраций витамина С в обеих группах детей соответствовали минимальной границе допустимых физиологических величин, в то время как в обеих группах взрослого населения ХМАО-Югры были незначительно ниже её. Распределение обследованных групп населения ХМАО-Югры по степени обеспеченности их витаминами А, Е и С представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение населения ХМАО-Югры по степени обеспеченности

витаминами А, Е, С (взрослые / дети) (%)

| витамины | некоренное население (n=207/112) | коренное население (n=96/100) | ||||||||

| норма | лёгкий дефицит | умерен- ный дефицит | тяжёлый дефицит | избыток | норма | лёгкий дефицит | умерен - ный дефицит | тяжёлый дефицит | избыток | |

| А | 82,6 75,3 | 6,3 8,0 | 2,4 13,4 | – 2,7 | 8,7 – | 17,7 19,0 | 12,5 16,0 | 39,6 33,0 | 30,2 32,0 | – |

| Е | 8,7 20,5 | 10,2 26,8 | 11,1 25,9 | 70,0 26,8 | – | 60,4 67,0 | 24,0 14,0 | 9,4 10,0 | 0 2,0 | 6,2 7,0 |

| С | 35,7 46,4 | 19,8 17,8 | 17,4 18,8 | 27,1 17,0 | – | 34,4 41,0 | 19,8 22,0 | 10,4 18,0 | 35,4 19,0 | – |

Ранжирование информационной значимости признаков с использованием нейросетевого имитатора Multineuron 2.0 (В.М. Еськов, 1994) показало, что наибольшие различия в группах коренного и некоренного населения имеют место при сравнении концентраций витаминов Е (информационная значимость 0,771 у взрослых и 0,683 у детей) и А (0,588 у взрослых и 0,547 у детей), а наименьшие по витамину С (0,542 у взрослых и 0,432 у детей), что согласуется с данными, полученными при сравнении средних концентраций витаминов в крови обследуемых в рамках ДСП.

Системный анализ состояния антиоксидантной активности организма человека, проживающего в ХМАО-Югре показал, что наибольший объем квазиаттрактора General V value (VG) имеют коренные жители по сравнению с некоренными (у некоренных General V value: 1.92e – 001; у коренных General V value: 2.06e – 001) (табл. 4). Показатель асимметрии rX, напротив, был больше в группе некоренного населения (General asymmetry value rX = 0.34 и General asymmetry value rX = 0.24). Наибольший показатель асимметрии определен для витамина А в группе у коренного населения (AsymmetryX2= 0.43) при

Для витамина Е имеет место обратное соотношение: в группе некоренного населения показатель асимметрии больше (AsymmetryX3= 0.19) при

Таблица 4