«Атомное и термоядерное оружие»

| Вид материала | Реферат |

- Оружие и протест 8 За легалайз! 9 Днем в Москве маньяк порезал 12 человек, 2046.06kb.

- Марк сейфер абсолютное оружие америки, 7206.65kb.

- О проведении операции "оружие" по добровольной, 56.74kb.

- Третьего Рейха «Оружие возмездия», 947.3kb.

- Сестрорецкий инструментальный завод, 224.66kb.

- Христианский контекст романа Э. Хемингуэя Прощай, оружие, 344.01kb.

- На войне опасность подстерегает людей повсюду, 2718.68kb.

- Принято называть комплекс мероприятий, проводимых в зале открытого доступа для посетителей, 129.99kb.

- Лекция Вещество. Атомное строение вещества, 293.97kb.

- Прогнозно-аналитический центр оружие геноцида : самоубийство людей и его механизмы, 2860.5kb.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Федеральное агентство по атомной энергии

Национальный Исследовательский Ядерный университет

( МИФИ)

Государственный университет

Институт международных отношений

Кафедра 6. Общей физики.

Реферат на тему:

«Атомное и термоядерное оружие»

Подготовила Студентка 2 курса

Группы У4-02 :

Вартанова Анна Артёмовна

Научный руководитель:

Самедов Виктор Витальевич

Москва

2011 год

Содержание.

Введение……………………………………………………………..3

Атомное оружие. Что это?.................................................................4

История создания и развития ядерного оружия…………………..4

Принцип действия атомного оружия………………………………9

Поражающие факторы ядерного взрыва………………………….13

Термоядерное оружие. Что это?.......................................................26

История термоядерного оружия…………………………………...27

Заключение………………………………………………………….28

Список литературы…………………………………………………29

Введение.

Научные знания могут служить и целям гуманным, благородным, и целям варварским. Все зависит от того, в чьих руках находится наука и добытые ею результаты, кто и по каким соображениям занимается научной деятельностью, каковы моральные устои и социальные воззрения людей науки. Эти вопросы возникли перед человечеством именно в тот момент, когда атомная бомба стала реальной угрозой. За годы, отделяющие нас от того дня, когда была взорвана первая атомная бомба, история ее создания успела обрасти легендами. Об этом событии были написаны десятки книг, правдивых и ничего общего с исторической правдой не имеющих. Тема ядерного оружия по сей день горячо обсуждается во всем обществе и она является крайне актуальной в наши дни, и без сомнения останется таковой еще очень долгое время.

Атомное оружие. Что это?

(Ядерное оружие)

Ядерное оружие – оружие массового поражения и взрывного действия, поражающий эффект которого основан на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при ядерном взрыве. Ядерный взрыв – это процесс мгновенного выделения большого количества внутриядерной энергии в ограниченном объеме. Источником энергии при ядерном взрыве являются реакции деления ядер тяжелых элементов и синтеза ядер легких элементов.

Для ядерного взрыва характерны чрезвычайно высокая концентрация выделяющейся энергии и крайне малое время его протекания (доли миллисекунды). Он существенно отличается от взрыва обычных боеприпасов как масштабами, так и характером поражающих факторов.

История создания и развития ядерного оружия.

Как создавалось ядерное оружие. Первые испытания.

В 1905 Альберт Эйнштейн издал свою специальную теорию относительности. Согласно этой теории, соотношение между массой и энергией выражено уравнением E = mc2, которое значит, что данная масса (m) связана с количеством энергии (E) равной этой массе, умноженной на квадрат скорости света (c). Очень малое количество вещества эквивалентно к большому количеству энергии. Например, 1 кг вещества, преобразованного в энергию был бы эквивалентен энергии, выпущенной, при взрыве 22 мегатонн тротила.

В 1938 г, в результате экспериментов немецких химиков Отто Хана и Фритца Страссманна (1902-80), им удается разбить атом урана на две приблизительно равных части при помощи бомбардировки урана нейтронами. Британский физик Отто Роберт Фриш (1904-79), объяснил как при делении ядра атома выделяется энергия.

В начале 1939 года французский физик Жолио-Кюри сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет к взрыву чудовищной разрушительной силы и что уран может стать источником энергии, как обычное взрывное вещество.

Э

то заключение стало толчком для разработок по созданию ядерного оружия. Европа была накануне Второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские круги на быстрейшее его создание, но тормозом стала проблема наличия большого количества урановой руды для широкомасштабных исследований.

то заключение стало толчком для разработок по созданию ядерного оружия. Европа была накануне Второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские круги на быстрейшее его создание, но тормозом стала проблема наличия большого количества урановой руды для широкомасштабных исследований. Над созданием атомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии, понимая, что без достаточного количества урановой руды невозможно вести работы. США в сентябре 1940 года закупили большое количество требуемой руды по подставным документам у Бельгии, что и позволило им вести работы над созданием ядерного оружия полным ходом.

Перед началом Второй мировой войны Альберт Эйнштейн написал президенту США Франклину Рузвельту. В нем якобы говорится о попытках нацистской Германии очистить Уран-235, что может привести их к созданию атомной бомбы. Сейчас стало известно, что германские учёные были очень далеки от проведения цепной реакции. В их планы входило изготовление "грязной", сильно радиоактивной бомбы.

Как бы то ни было, правительством Соединённых Штатов было принято решение - в кратчайшие сроки создать атомную бомбу. Этот проект вошел историю как "Manhattan Project". Возглавил его Лесли Гровс. Следующие шесть лет, с 1939 по 1945, на проект Манхэттен было потрачено более двух биллионов долларов. В Oak Ridge, штат Теннеси, был построен огромный завод по очистке урана. H.C. Urey и Ernest O. Lawrence (изобретатель циклотрона) предложили способ очистки, основанный на принципе газовой диффузии с последующим магнитным разделением двух изотопов. Газовая центрифуга отделяла легкий Уран-235 от более тяжелого Урана-238.

На территории Соединенных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата Нью-Мексико, в 1942 году был создан американский ядерный центр. Над проектом работало множество учёных, главным же был Роберт Оппенгеймер. Под его началом были собраны лучшие умы того времени не только США и Англии, но практически всей Западной Европы. Над созданием ядерного оружия трудился огромный коллектив, включая 12 лауреатов Нобелевской премии. Работа в Лос-Аламосе, где находилась лаборатория, не прекращалась ни на минуту.

В Европе тем временем шла Вторая мировая война, и Германия проводила массовые бомбардировки городов Англии, что подвергало опасности английский атомный проект “Tub Alloys”, и Англия добровольно передала США свои разработки и ведущих ученых проекта, что позволило США занять ведущее положение в развитии ядерной физики (создания ядерного оружия).

16 июля 1945 года, в 5:29:45 по местному времени, яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. Характерное облако радиоактивной пыли, напоминающее гриб, поднялось на 30 тысяч футов. Все что осталось на месте взрыва - фрагменты зеленого радиоактивного стекла, в которое превратился песок. Так было положено начало атомной эре.

К осени 1944 года, когда работы по созданию атомной бомбы подходили к завершению, в США был создан 509-й авиаполк “летающих крепостей” Б-29, командиром которого был назначен опытный летчик полковник Тиббетс. Полк приступил к регулярным длительным тренировочным полетам над океаном на высотах 10-13 тысяч метров. К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235. "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.

Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, кто принял решение на применение ядерных бомб. С военной точки зрения необходимости таких бомбардировок густонаселенных японских городов не было. Но политические мотивы в этот период превалировали над военными.

10 мая 1945 года в “Пентагоне” собрался комитет по выбору целей для нанесения первых ядерных ударов. Для победного завершения Второй мировой войны необходимо было разгромить Японию – союзника гитлеровской Германии. Начало боевых действий назначено на 10 августа 1945 года. США хотели продемонстрировать всему миру, каким мощным оружием они обладают (для устрашения), поэтому первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата), которые не должны были подвергаться обычной бомбардировки с воздуха американскими ВВС.

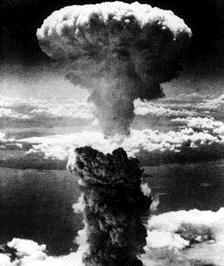

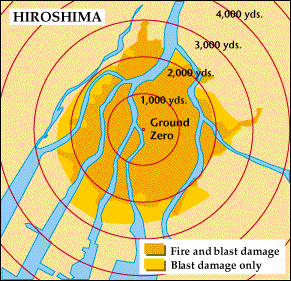

Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. Как и прежде, приближение с востока двух американских самолета (один из них назывался Энола Гей) на высоте 10-13 км не вызвало тревоги (т.к. каждый день они показывались в небе Хиросимы). Один из самолетов спикировал и что-то сбросил, а затем оба самолета повернули и улетели. Сброшенный предмет на парашюте м

едленно спускался и вдруг на высоте 600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш".

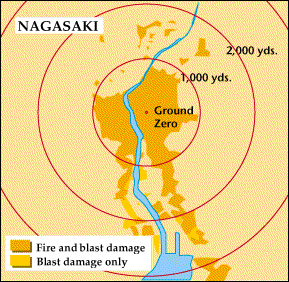

едленно спускался и вдруг на высоте 600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш". 9 августа еще одна бомба была сброшена над городом Нагасаки. Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной волны - 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. На площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения. Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было у

ничтожено 62 тысячи. Эти бомбардировки потрясли весь мир.

ничтожено 62 тысячи. Эти бомбардировки потрясли весь мир. Считается, что это событие положило начало гонке ядерных вооружений и противостоянию двух политических систем того времени на новом качественном уровне. С середины 1945 года и по 1953 год американское военно-политическое руководство в вопросах строительства стратегических ядерных сил (СЯС) исходило из того, что США монопольно владеют ядерным оружием и могут достичь мирового господства путем ликвидации СССР в ходе ядерной войны.

Подготовка к такой войне началась практически сразу после разгрома гитлеровской Германии. Об этом свидетельствует директива Объединенного комитета военного планирования от 14 декабря 1945 года, где ставилась задача на подготовку атомной бомбардировки 20 советских городов - основных политических и промышленных центров Советского Союза (Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль). При этом планировалось использовать весь наличный на то время запас атомных бомб (196 штук), носителями которых являлись модернизированные бомбардировщики В-29. Определялся и способ их применения - внезапный атомный "первый удар", который должен поставить с

оветское руководство перед фактом бесперспективности дальнейшего сопротивления.

оветское руководство перед фактом бесперспективности дальнейшего сопротивления. К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план ядерной войны с СССР, получивший кодовое название "Чариотир". Он предусматривал, что война должна начаться "с концентрированных налетов с использованием атомных бомб против правительственных, политических и административных центров, промышленных городов и избранных предприятий нефтеочистительной промышленности с баз в западном полушарии и Англии". Только за первые 30 дней намечалось сбросить 133 ядерные бомбы на 70 советских городов. Среди Лос-Аламовских ученых над созданием атомной бомбы работал немецкий коммунист Клаус Фукс. Благодаря ему СССР всего через 4 года после американцев стал ядерной державой. Он в течение 1945 -1947 годов четыре раза передавал сведения по практическим и теоретическим вопросам создания атомной и водородных бомб, чем ускорил их появление в СССР.

Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Первая телеграмма поступила в Центр 13 июня, вторая - 4 июля 1945 года. Детальный доклад Фукса ("Чарльз") был доставлен диппочтой после того, как он встретился 19 сентября со своим курьером Гарри Голдом.

Доклад содержал тридцать три страницы текста с описанием конструкции атомной бомбы. Позднее было получено дополнительное сообщение по устройству атомной бомбы. Сообщение о том, что американцы взорвали атомное устройство впечатления на И.В. Сталина не произвело. Но последствия бомбардировок г. Хиросимы и г. Нагасаки потрясли его.

Сталин приказал Л. Берии продумать вопрос о создании собственного ядерного оружия. Последний хотел монополизировать руководство этими работами и сосредоточить их в своем ведомстве. Однако, Сталин этот план не принял. По его настоянию 20 августа 1945 года был образован специальный комитет по атомной энергии под руководством Л. Берия. Его заместителем назначили наркома боеприпасов Б.Л. Ванникова. В комитет вошли видные ученые А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и И.В. Курчатов.

В феврале 1945 года были захвачены немецкие документы о высококачественных запасах урана в районе Бухово - в Родопских горах, Болгария. Было создано советско-болгарское горное общество, которое занималось добычей урана. Урановая руда из Бухово была использована при пуске первого советского атомного реактора. В 1946 году в СССР были открыты и сразу же стали разрабатываться крупные месторождения урана более высокого качества.

Сообщение о том, что Советский Союз овладел секретом ядерного оружия вызвало у правящих кругов США желание как можно быстрее развязать превентивную войну. Был разработан план "Тройан", в котором предусматривалось начать боевые действия 1 января 1950 года. На то время США располагало 840 стратегическими бомбардировщиками в строевых частях, 1350 - в резерве и свыше 300 атомными бомбами.

В районе г. Семипалатинска был построен испытательный полигон. Ровно в 7.00 утра 29 августа 1949 года на этом полигоне было подорвано первое советское ядерное устройство под кодовым названием "РДС-1". План "Тройан", согласно которому на 70 городов СССР должны были быть сброшены атомные бомбы, был сорван из-за угрозы ответного удара. Событие, происшедшее на Семипалатинском полигоне, известило мир о создании в СССР ядерного оружия, что положило конец американскому монополизму на владение новым для человечества оружием.

Принцип устройства и действия ядерных боеприпасов.

Ядерными боеприпасами называются снаряженные ядерными (термоядерными) зарядами боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, торпеды и инженерные управляемые мины (ядерные фугасы).

Основными элементами ядерных боеприпасов являются: ядерный заряд, датчики подрыва, система автоматики, источник электрического питания и корпус

Корпус служит для компоновки всех элементов боеприпаса, предохранения их от механических и тепловых повреждений, придания боеприпасу необходимой баллистической формы, а также для повышения коэффициента использования ядерного горючего.

Датчики подрыва (взрывательные устройства) предназначены для подачи сигнала на приведение в действие ядерного заряда. Они могут быть контактного и дистанционного (неконтактного) типов.

Контактные датчики срабатывают в момент встречи боеприпаса с преградой, а дистанционные - на заданной высоте (глубине) от поверхности земли (воды).

Дистанционные датчики в зависимости от типа и назначения ядерного боеприпаса могут быть временными, инерционными, барометрическими, радиолокационными, гидростатическими и др.

Система автоматики включает систему предохранения, блок автоматики и систему аварийного подрыва.

Система предохранения исключает возможность случайного взрыва ядерного заряда при проведении регламентных работ, хранении боеприпаса и при полете его на траектории.

Блок автоматики срабатывает по сигналам, поступающим от датчиков подрыва и предназначен для формирования высоковольтного электрического импульса на приведение в действие ядерного заряда.

Система аварийного подрыва служит для самоуничтожения боеприпаса без ядерного взрыва в случае его отклонения от заданной траектории.

Источником питания всей электрической системы боеприпаса являются аккумуляторные батареи различных типов, которые обладают одноразовым действием и приводятся в рабочее состояние непосредственно перед его боевым применением.

Ядерный заряд представляет собой устройство для осуществления ядерного взрыва Ниже будут рассмотрены существующие типы ядерных зарядов и их принципиальное устройство.

Ядерные заряды

Устройства, предназначенные для осуществления взрывного процесса высвобождения внутриядерной энергии, называются ядерными зарядами.

Различают два основных вида ядерных зарядов:

1 - заряды, энергия взрыва которых обусловлена цепной реакцией делящихся веществ, переведенных в надкритическое состояние, - атомные заряды;

2 - заряды, энергия взрыва которых обусловлена термоядернойреакцией синтеза ядер, - термоядерные заряды.

Атомные заряды. Основным элементом атомных зарядов является делящееся вещество (ядерное взрывчатое вещество).

До взрыва масса ЯВВ находится в подкритическом состоянии. Для осуществления ядерного взрыва она переводится в надкритическое состояние. Используются два типа устройств, обеспечивающих формирование надкритической массы: пушечный н имплозивный.

В зарядах пушечного типа (рис. 2) ЯВВ состоит из двух или более частей, масса которых в отдельности меньше критической, что обеспечивает исключение самопроизвольного начала цепной ядерной реакции. При осуществлении ядерного взрыва отдельные части ЯВВ под действием энергии взрыва обычного взрывного вещества соединяются в одно целое и общая масса ЯВВ становится больше критической, что создает условия для цепной реакции взрывного характера.

Перевод заряда в надкритическое состояние осуществляется действием порохового заряда. Вероятность получения расчетной мощности взрыва в таких зарядах зависит от скорости сближения частей ЯВВ При недостаточных скоростях сближения коэффициент критичности может стать несколько больше единицы еще до момента непосредственного контакта частей ЯВВ. В этом случае реакция может начаться с одного начального центра деления под воздействием, например, нейтрона спонтанного деления, в результате чего происходит неполноценный взрыв с небольшим коэффициентом использования ядерного горючего

Преимуществом ядерных зарядов пушечного типа являются простота конструкции, малые габариты и масса, высокая механическая прочность, что позволяет создавать на их основе малогабаритные ядерные боеприпасы (артиллерийские снаряды, ядерные мины и др.).

В зарядах имплозивного типа (рис 3) для создания надкритической массы используется эффект имплозии - всестороннего обжатия ЯВВ силой взрыва обычного ВВ, которая приводит к резкому увеличению его плотности.

Эффект имплозии создает огромную концентрацию энергии в зоне ЯВВ и позволяет достичь давления, превышающего миллионы атмосфер, что приводит к увеличению плотности ЯВВ в 2 - 3 раза и уменьшению критической массы в 4 - 9 раз.

Для гарантированного имитирования цепной реакции деления и ее ускорения от искусственного источника нейтронов должен быть подан мощный импульс нейтронов в момент наивысшей имплозии Поскольку в таком состоянии ЯВВ находится в течение нескольких микросекунд, то момент посылки импульса нейтронов должен быть синхронизирован с моментом достижения наибольшей критичности.

Преимуществом атомных зарядов имплозивного типа является более высокий коэффициент использования ЯВВ, а также возможность в определенных пределах менять мощность ядерного взрыва с помощью специального переключателя.

К недостаткам атомных зарядов относятся большие масса и габариты, низкая механическая прочность и чувствительность к температурному режиму

Термоядерные заряды. В зарядах этого типа условия для реакции синтеза создаются за счет подрыва атомного заряда (детонатора) из урана-235, плутония-239 или калифорния-251 Термоядерные заряды могут быть нейтронными и комбинированными

В термоядерных нейтронных зарядах, (рис 4) в качестве термоядерного горючего используются дейтерий и тритий в чистом виде или в виде гидридов металлов "Запалом" реакции служит высокообогащенный плутоний-239 или калифорний-251, обладающие сравнительно небольшой величиной критической массы Это позволяет увеличить коэффициент термоядерности боеприпаса.

В термоядерных комбинированных зарядах (рис. 5) в качестве термоядерного горючего используется дейтерид лития (LiD). Для "запала" реакции синтеза служит реакция деления урана-235. В целях получения нейтронов высокой энергии для протекания реакции (1.18) уже в самом начале ядерного процесса в ядерный заряд помещается ампула с тритием (1Н3).Нейтроны же деления необходимы для получения трития из лития в начальный период реакции В последующем воспроизводство трития будет происходить за счет нейтронов, выделяющихся при реакциях синтеза дейтерия и трития, а также деления урана-238 (самого распространенного и наиболее дешевого природного урана), которым специально окружается зона реакции в виде оболочки Наличие такой оболочки позволяет не только осуществить лавинообразную термоядерную реакцию, но и получить дополнительную энергию взрыва, так как при высокой плотности потока нейтронов с энергией более 10 МэВ реакция деления ядер урана-238 протекает достаточно эффективно При этом количество высвобождаемой энергии становится очень большим и в боеприпасах крупного и сверхкрупного калибров может составить до 80 % всей энергии комбинированного термоядерного боеприпаса.

Классификация ядерных боеприпасов

Ядерные боеприпасы классифицируют по мощности выделяемой энергии ядерного заряда, а также по типу используемой в них ядерной реакции Для характеристики мощности боеприпаса применяется понятие "тротиловый эквивалент" -это такая масса тротила, энергия взрыва которого роена энергии, выделяемой при воздушном взрыве ядерного боеприпжа (заряда) Тротиловый эквивалент обозначается буквой § и измеряется в тоннах (т), тысячах тонн (кг), миллионах тонн (Мт)

По мощности ядерные боеприпасы условно подразделяются на пять калибров (таблица 1).

Классификация ядерных боеприпасов по мощности.

Таблица 1

| Калибр ядерного боеприпаса | Тротиловый эквивалент тыс. т. |

| Сверхмалый | До 1 |

| Малый | 1-10 |

| Средний | 10-100 |

| Крупный | 100-1000 |

| Сверхкрупный | Более 1000 |

Термодерными зарядами комплектуются боеприпасы сверхкрупного,

крупного и среднего калибров;

ядерными - сверхмалого, малого и среднего калибров.

По характеру протекаемых ядерных реакций боеприпасы классифицируются на боеприпасы "деления", "деления - синтеза", "деления - синтеза - деления". Принципиальное устройство этих боеприпасов рассмотрено ранее.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

При ядерном взрыве действуют пять поражающих факторов: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, проникающая радиация и электромагнитный импульс. Энергия ядерного взрыва распределяется примерно так: 50% расходуется на ударную волну, 35% – на световое излучение, 10% – на радиоактивное заражение, 4% – на проникающую радиацию и 1% – на электромагнитный импульс. Высокая температура и давление вызывают мощную ударную волну и световое излучение. Взрыв ядерного боеприпаса сопровождается выходом проникающей радиации, состоящей из потока нейтронов и гамма квантов. Облако взрыва содержит огромное количество радиоактивных продуктов – осколков деления ядерного горючего. По пути движения этого облака радиоактивные продукты из него выпадают, в результате чего происходит радиоактивное заражение местности, объектов и воздуха. Не равномерное движение электрических зарядов в воздухе под воздействием ионизирующих излучений приводит к образованию электромагнитного импульса. Так формируются основные поражающие факторы ядерного взрыва. Явления, сопровождающие ядерный взрыв, в значительной мере зависят от условий и свойств среды, в которой он происходит.

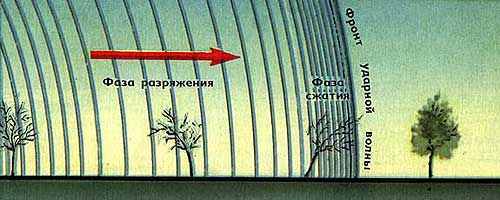

Ударная волна

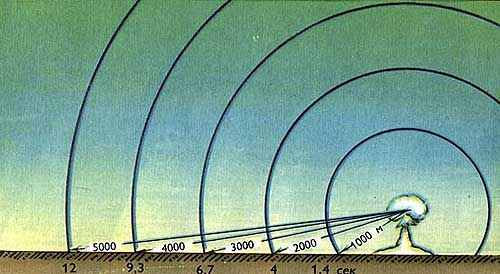

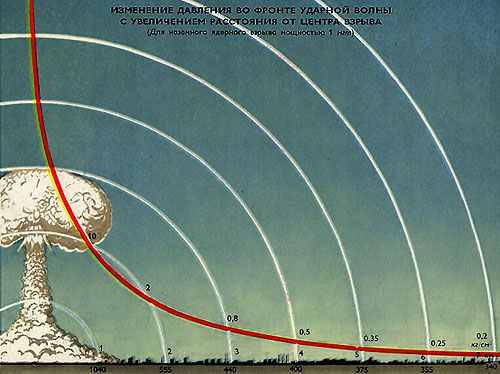

Это основной поражающий фактор ядерного взрыва, который производит разрушение, повреждение зданий и сооружений, а также поражает людей и животных. Источником УВ является сильное давление, образующееся в центре взрыва (миллиарды атмосфер). Образовавшееся при взрыве раскаленные газы, стремительно расширяясь, передают давление соседним слоям воздуха, сжимая и нагревая их, а те в свою очередь воздействуют на следующие слои и т.д. В результате в воздухе со сверхзвуковой скоростью во все стороны от центра взрыва распространяется зона высокого давления.

Так, при взрыве 20-килотонного ядерного боеприпаса ударная волна за 2 секунды проходит 1000 м, за 5 секунд – 2000 м, за 8 сек – 3000 м. Передняя граница волны называется фронтом ударной волны. Степень поражения УВ зависит от мощности и положения на ней объектов. Поражающее действие УВ характеризуется величиной избыточного давления.

Избыточное давление – это разность между максимальным давлением во фронте УВ и нормальным атмосферным давлением, измеряется в Паскалях (ПА, кПА). Распространяется со сверх звуковой скоростью, УВ на своем пути разрушает здания и сооружения, образуя четыре зоны разрушений (полных, сильных, средних, слабых) в зависимости от расстояния: Зона полных разрушений — 50 кПА Зона сильных разрушений — 30-50 кПА. Зона средних разрушений — 20-30 кПА. Зона слабых разрушений — 10-20 кПА.

С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут пропорционально корню кубическому из мощности взрыва. При подземном взрыве возникает ударная волна в грунте, а при подводном в воде. Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе . Ударная волна , распространяясь в грунте, вызывает повреждения подземных сооружений , канализации, водопровода; при распространении ее в воде наблюдается повреждение подводной части кораблей, находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва.

УВ действует на людей двумя способами:

Прямое действие УВ

Косвенное действие УВ ( летящими обломками сооружений, падающими стенами домов и деревьями, осколками стекла, камнями). Эти воздействия вызывают различные по степени тяжести поражения: Легкие поражения — 20-40 кПА (контузии, легкие ушибы). Средней тяжести — 40-60 кПА (потеря сознания, повреждение органов слуха, вывихи конечностей, кровотечение из носа и ушей, сотрясение мозга). Тяжелые поражение — более 60 кПА (сильные контузии, переломы конечностей, поражение внутренних органов). Крайне тяжелые поражения — более 100кПА ( со смертельным исходом). Эффективным способом защиты от прямого воздействия УВ будет укрытие в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ, быстровозводимых населением). Для укрытия можно использовать канавы, овраги, пещеры, горные выработки, подземные переходы; можно просто лечь на землю в отдалении от зданий и сооружений.

Световое излучение

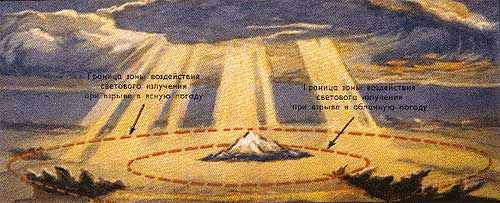

Световое излучение (СИ) – это поток лучистой энергии (ультрафиолетовые и инфракрасные лучи). Источником СИ является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров и воздуха. СИ распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного боеприпаса (20-40 секунд). Однако не смотря на кратковременность своего воздействия эффективность действия СИ очень высока. СИ составляет 35% от всей мощности ядерного взрыва. Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится, воспламенится или объект испарится. Яркость светового излучения намного сильнее солнечного, а образовавшийся огненный шар при ядерном взрыве виден на сотни километров. Так, когда 1 августа 1958 г. американцы взорвали над островом Джонстон мегатонный ядерный заряд, огненный шар поднялся на высоту 145 км и был виден с расстояния 1160 км. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом, т. е. количеством световой энергии, приходящейся за время излучения на 1 см2 поверхности, перпендикулярно расположенной к направлению световых лучей. За единицу измерения светового импульса принимают 1 кал/см2. Световое излучение может вызвать ожоги открытых участков тела, ослепление людей и животных, обугливание или возгорание различных материалов. Так, при световом импульсе 2—4 кал/см2 у незащищенных людей могут возникнуть ожоги первой степени, при 4—6 кал/см2— ожоги второй степени (образование пузырей), при 6— 12 кал/см2—ожоги третьей степени (полное омертвление кожных покровов), при световом импульсе более 12 кал/см2 кожа омертвляется на всю глубину и обугливается. Световое излучение способно вызвать массовые пожары в населенных пунктах, в лесах, степях, на полях, так как неокрашенные доски воспламеняются при световом импульсе 40—50 кал/см2; светлая хлопчатобумажная ткань—при 10—15 кал/см2, сено или солома— при 4—6 кал/см2. Защитить от светового излучения могут любые преграды, не пропускающие свет: укрытие, тень густого дерева, забор и т. п. Основным параметром, определяющим поражающую способность СИ, является световой импульс: это количество световой энергии на единицу площади поверхности, измеряемое в Джоулях (Дж/м2). Интенсивность СИ с увеличением расстояния уменьшается вследствие рассеивания и поглощения. Интенсивность светового излучения сильно зависит от метеорологических условий. Туман, дождь и снег ослабляют его интенсивность, и, наоборот, ясная и сухая погода благоприятствует возникновению пожаров и образованию ожогов.

Выделяются три основные зоны пожаров: Зона сплошных пожаров — 400-600 кДж/м2 (охватывает всю зону средних разрушений и часть зоны слабых разрушений). Зона отдельных пожаров —100-200 кДж/м2. (охватывает часть зоны средних разрушений и всю зону слабых разрушений). Зона пожаров в завалах — 700—1700 кДж/м2. ( Охватывает всю зону полных разрушений и часть зоны сильных разрушений). Поражение людей СИ выражается в появлении ожогов четырех степеней на кожном покрове и действием на глаза. Действие СИ на кожу вызывает ожоги: 1 – степени – краснота, припухлость, отек кожи – 100-200 кДж/м2, 2 – степени – образование пузырей – 200-400 кДж/м2, 3 – степени – образование язв и омертвление кожи – 400-600 кДж/м2 4 – степени – обугливание кожи, омертвление глубоких слоев кожи и тканей – более 600 кДж/м2. Действие СИ на глаза: Временное ослепление – до 30 мин. Ожоги роговицы и век. Ожог глазного дна – слепота. Защита ос СИ более проста, чем от других поражающих факторов, поскольку любая непрозрачная преграда может служить защитой. Полностью защищают от СИ убежища, ПРУ, перерытые быстро возводимые защитные сооружения, подземные переходы, подвалы, погреба. Для защиты зданий сооружений пользуются покраской их в светлые тона. Для защиты людей используют ткани, пропитанные огнестойкими составами, и средства для защиты глаз (очки, световые затворы).

Радиация

Проникающая радиация не однородна. Классический опыт, позволяющий обнаружить сложный состав радиоактивного излучения, состоял в следующем. Препарат радия помещали на дно узкого канала в куске свинца. Против канала находилась фотопластинка. На выходившее из канала излучение действовало сильное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны лучу. Вся установка размещалась в вакууме. Под действием магнитного поля пучок распадался на три пучка. Две составляющие первичного потока отклонялись в противоположные стороны. Это указывало на наличие у этих излучений электрических зарядов противоположных знаков. При этом отрицательный компонент излучения отклонялся магнитным полем гораздо сильнее, чем положительный. Третья составляющая не отклонялась магнитным полем. Положительно заряженный компонент получил название альфа-лучей, отрицательно заряженный – бета-лучей и нейтральный – гамма-лучей.

Поток ядерного взрыва представляет собой поток альфа, бета, гамма излучений и нейтронов. Поток нейтронов возникает вследствие деления ядер радиоактивных элементов. Альфа-лучи представляют собой поток альфа-частиц (дважды ионизированных атомов гелия), бета-лучи – поток быстрых электронов или позитронов, гамма-лучи – фотонное (электромагнитное) излучение, по своей природе и свойствам не отличающееся от рентгеновских лучей. При прохождении проникающей радиации через любую среду ее действие ослабляется. Излучение разных видов оказывают неодинаковое воздействие на организм, что объясняется разной их ионизирующей способностью. Так альфа-излучения, представляющие собой тяжелые имеющие заряд частицы, обладают наибольшей ионизирующей способностью. Но их энергия, вследствие ионизации, быстро уменьшается. Поэтому альфа-излучения не способны проникнуть через наружный (роговой) слой кожи и не представляют опасности для человека до тех пор, пока вещества, испускающие альфа-частицы не попадут внутрь организма. Бета-частицы на пути своего движения реже сталкиваются с нейтральными молекулами, поэтому их ионизирующая способность меньше, чем у альфа-излучения. Потеря же энергии при этом происходит медленнее и проникающая способность в тканях организма больше (1-2 см). Бета-излучения опасны для человека, особенно при попадании радиоактивных веществ на кожу или внутрь организма.

Гамма-излучение обладает сравнительно небольшой ионизирующей активностью, но в силу очень высокой проникающей способности представляет большую опасность для человека. Ослабляющее действие ПР принято характеризовать слоем половинного ослабления, т.е. толщиной материала, проходя через который ПР уменьшается в два раза. Так, ПР ослабляют в два раза следующие материалы: Свинец – 1.8 см 4. Грунт, кирпич – 14 см Сталь – 2.8 см 5. Вода – 23 см Бетон – 10 см 6. Дерево – 30 см. Полностью защищают человека от воздействия ПР специальные защитные сооружения – убежища. Частично защищают ПРУ (подвалы домов, подземные переходы, пещеры, горные выработки) и быстровозводимые населением перекрытые защитные сооружения (щели). Самым надежным убежищем для населения являются станции метрополитена. Большую роль в защите населения от ПР играют противорадиационные препараты из АИ-2 – радиозащитные средства №1 и №2. Источником ПР являются ядерные реакции деления и синтеза, протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также радиоактивный распад осколков деления ядерного горючего. Время действия ПР при взрыве ядерных боеприпасов не превышает нескольких секунд и определяется временем подъема облака взрыва. Поражающее действие ПР заключается в способности гамма излучения и нейтронов ионизировать атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушаются нормальный обмен веществ, жизнедеятельность клеток, органов и систем организма человека, что приводит к возникновению специфического заболевания – лучевой болезни. Степень лучевой болезни зависит от поглощенной дозы облучения и времени. Не всякая доза облучения приводит к возникновению лучевой болезни. Нормы облучения приняты в России в 1987 году (НРБ 76/87). Допустимые нормы облучения в военное время: За один раз или первые четыре дня – 50 бэр. За месяц 100 бэр. За квартал (3 месяца) 200 бэр. За год 300 бэр. При таких дозах облучения лучевая болезнь не возникает, т.к. в организме человека погибшие клетки будут восстанавливаться за счет его внутренних резервов. Если доза облучения будет превышать допустимые нормы, то такое облучение будет называться острым и приведет к развитию у человека лучевой болезни различной степени тяжести: 1 степень – легкая – 100-200 бэр, 2 степень – средней тяжести 0 200-400 бэр, 3 степень – тяжелая – 400-600 бэр, 4 степень – крайне тяжелая – более 600 бэр. 3.4.

При взрыве в течение очень короткого времени, измеряемого несколькими миллионными долями секунды, высвобождается огромное количество внутриядерной энергии, значительная часть которой преобразуется в тепло. Температура в зоне взрыва повышается до десятков миллионов градусов. Вследствие этого продукты деления ядерного заряда, не прореагировавшая его часть и корпус боеприпаса мгновенно испаряются и превращаются в раскаленный сильно ионизированный газ. Нагретые продукты взрыва и массы воздуха образуют огненный шар (при воздушном взрыве) или огненную полусферу (при наземном взрыве). Сразу же после образования они быстро увеличиваются в размерах, достигая в диаметре нескольких километров. При наземном ядерном взрыве они с очень большой скоростью поднимаются вверх (иногда свыше 30 км), создавая мощный восходящий поток воздуха, который увлекает с собой десятки тысяч тонн грунта с поверхности земли. С увеличением мощности взрыва возрастают размеры и степень заражения местности в район взрыва и на следе радиоактивного облака. От количества и вида грунта, попавшего в облако ядерного взрыва, зависят количество, размеры и свойства радиоактивных частиц и, следовательно, их скорость выпадения и распределение по территории. Именно поэтому при наземных и подземных взрывах (с выбросом грунта) размеры и степень заражения местности значительно больше, чем при других взрывах. При взрыве на песчаном грунте уровни радиации на следе в среднем в 2,5 раза, а площадь следа в два раза больше чем при взрыве на связанном грунте. Начальная температура грибовидного облака очень высокая, поэтому основная масса попавшего в него грунта расплавляется, частично испаряется и перемешивается с радиоактивными веществами.

Природа последних не одинакова. Это и не прореагировавшая часть ядерного заряда (уран-235, уран-233, плутоний-239), и осколки деления, и химические элементы с наведенной активностью. Примерно за 10-12 минут радиоактивное облако поднимается на максимальную высоту, стабилизируется и начинает перемещаться горизонтально в направлении движения воздушных потоков. Грибовидное облако хорошо видно на большом расстоянии в течение десятков минут. Самые крупные частицы под действием силы тяжести выпадают из радиоактивного облака и столба пыли еще до момента, когда последние достигают предельной высоты и заражают местность в непосредственной близости от центра взрыва. Легкие частицы осаждаются медленнее и на значительных расстояниях от него. Так образуется след радиоактивного облака. Рельеф местности практически не влияет на размеры зон радиоактивного заражения. Однако он обусловливает неравномерное заражение отдельных участков внутри зон. Так, возвышенности и холмы сильнее заражаются с наветренной стороны, чем с подветренной. Продукты деления, выпадающие из облака взрыва, представляют собой смесь примерно 80 изотопов 35 химических элементов средней части периодической системы элементов Менделеева (от цинка №30 до гадолиния №64).

Почти все образующиеся ядра изотопов перегружены нейтронами, являются не стабильными и претерпевают бетта-распад с испусканием гамма-квантов. Первичные ядра осколков деления в последующем испытывают в среднем 3-4 распада и в итоге превращаются в стабильные изотопы. Таким образом, каждому первоначально образовавшемуся ядру (осколку) соответствует своя цепочка радиоактивных превращений. Люди и животные, попавшие в зараженную местность, подвергнутся внешнему облучению. Но опасность подстерегает и с другой стороны. Выпадающие на поверхность земли стронций-89 и стронций-90, цезий-137, иод-127 и иод-131 и другие радиоактивные изотопы включаются в общий круговорот веществ и проникают в живые организмы. Особую опасность представляют стронций-90 иод-131, а также плутоний и уран, которые способны концентрироваться в отдельных частях организма. Ученые установили, что стронций-89 и стронций-90 в основном концентрируются в костной ткани, йод – в щитовидной железе, плутоний и уран – в печени и т.д. Наибольшая степень заражения наблюдается на ближних участках следа. По мере удаления от центра взрыва вдоль оси следа степень заражения уменьшается. След радиоактивного облака условно делится на зоны умеренного, сильного и опасного заражения. В системе СИ активность радионуклидов измеряется в Беккерелях (Бк) и равна одному распаду в секунду. По мере увеличения времени, прошедшего после взрыва, активность осколков деления быстро падает (через 7 часов в 10 раз, через 49 часов в 100 раз). Зона А – умеренного заражения – от 40 до 400 бэр. Зона Б – сильного заражения – от 400 до 1200 бэр. Зона В – опасного заражения – от 1200 до 4000 бэр. Зона Г – чрезвычайно опасного заражения – от 4000 до 7000 бэр.

Зона умеренного заражение – самая большая по размерам. В ее пределах население, находящееся на открытой местности, может получить в первые сутки после взрыва легкие радиационные поражения. В зоне сильного поражения опасность для людей и животных выше. Здесь возможны тяжелые радиационные поражения даже за несколько часов пребывания на открытой местности, особенно в первые сутки. В зоне опасного заражения самые высокие уровни радиации. Даже на ее границе суммарная доза облучения за время полного распада радиоактивных веществ достигает 1200 р, а уровень радиации через 1 час после взрыва составляет 240 р/ч. В первые сутки после заражения суммарная доза на границе этой зоны составляет примерно 600 р, т.е. практически она смертельна. И хотя затем дозы облучения снижаются, на этой территории пребывание людей вне укрытий опасно очень продолжительное время. Для защиты населения от РЗМ используются все имеющиеся защитные сооружения (убежища, ПРУ, подвалы многоэтажных домов, станции метрополитена). Эти защитные сооружения должны обладать достаточно высоким коэффициентом ослабления (Косл) – от 500 до 1000 и более раз, т.к. зоны радиоактивного заражения имеют высокие уровни радиации. В зонах РЗМ населению необходимо принимать радиозащитные препараты из АИ-2 (№1 и №2).

Электромагнитный импульс (EMP)

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к образованию мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля в виду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). Электромагнитный импульс возникает и в результате взрыва и на малых высотах, однако напряженность электромагнитного поля в этом случае быстро спадает по мере удаления от эпицентра. В случае же высотного взрыва, область действия электромагнитного импульса охватывает практически всю видимую из точки взрыва поверхность Земли. Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, земле, в радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуре. ЭМИ в указанной аппаратуре наводит электрические токи и напряжения, которые вызывают пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления ракетных стартовых комплексов, командных пунктов. Защита от ЭМИ осуществляется экранированием линий управления и энергоснабжения, заменой плавких вставок (предохранителей) этих линий. ЭМИ составляет 1% от мощности ядерного боеприпаса.

Защитные сооружения

Защитные сооружения являются наиболее надежным средством защиты населения от аварий в районах АЭС, а также от ОМП и других современных средств нападения. Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, для защиты людей могут применяться простейшие укрытия.

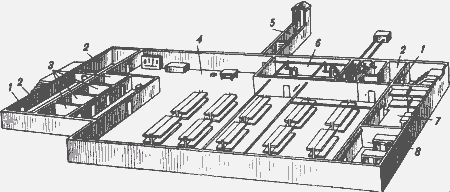

1. Убежища -это специальные сооружения, предназначенные для защиты укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных средств, а также от высоких температур и вредных газов, образующихся при пожарах.

План убежища: 1 — защитно-герметические двери; 2 — шлюзовые камеры (тамбуры); 3 — санитарно-бытовые отсеки; 4 — основное помещение для размещения людей; 5—галерея и оголовок аварийного выхода; 6—фильтровентиляционная камера; 7—кладовая для продуктов питания; 8—медицинская комната (помещения 7 и 8 могут не устраиваться)

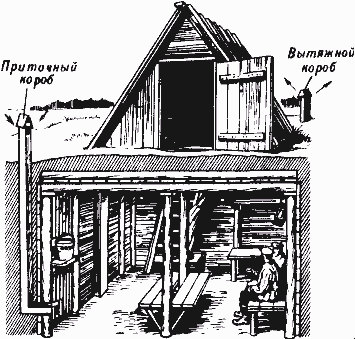

Рис. 2. Погреб, приспособленный под укрытие

Убежище состоит из основного и вспомогательных помещений. В основном помещении, предназначенном для размещения укрываемых, оборудуются двух- или трехъярусные нары-скамейки для сидения и полки для лежания. Вспомогательные помещения убежища — это санитарный узел, фильтровентиляционная камера, а в сооружениях большой вместимости — медицинская комната, кладовая для продуктов, помещения для артезианской скважины и дизельной электростанции. В убежище устраивается, как правило, не менее двух входов; в убежищах малой вместимости — вход и аварийный выход. Во встроенных убежищах входы могут делаться с лестничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный выход оборудуется в виде подземной галереи, оканчивающейся шахтой с оголовком или люком на незаваливаемой территории. Наружная дверь делается защитно-герметической, внутренняя — герметической. Между ними располагается тамбур. В сооружениях большой вместимости (более 300 человек) при одном из входов оборудуется тамбур-шлюз, который с наружной и внутренней сторон закрывается защитно-герметическими дверями, что обеспечивает возможность выхода из убежища без нарушения защитных свойств входа. Система воздухоснабжения, как правило, работает на двух режимах: чистой вентиляции (очистка воздуха от пыли) и фильтровентиляции. В убежищах, расположенных в пожароопасных районах, дополнительно предусматривается режим полной изоляции с регенерацией воздуха внутри убежища. Системы энерговодоснабжения, отопления и канализации убежищ связаны с соответствующими внешними сетями. На случай их повреждения в убежище имеются переносные электрические фонари, резервуары для хранения аварийного запаса воды, а также емкости для сбора нечистот. Отопление убежищ предусматривается от общей отопительной сети. В помещениях убежища размещается, кроме того, комплект средств для ведения разведки, защитная одежда, средства тушения пожара, аварийный запас инструмента.

2. Противорадиационные укрытия (ПРУ) обеспечивают защиту людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности. Кроме того, они защищают от светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от ударной волны, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду людей радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Устраиваются ПРУ прежде всего в подвальных этажах зданий и сооружений. В ряде случаев возможно сооружение отдельно стоящих быстровозводимых ПРУ, для чего используют промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич, прокат) или местные (лесоматериалы, камни, хворост и т. п.) строительные материалы. Под ПРУ приспосабливают все пригодные для этой цели заглубленные помещения: подвалы, погреба (рис. 2), овощехранилища, подземные выработки и пещеры, а также помещения в наземных зданиях, имеющих стены из материалов, обладающих необходимыми защитными свойствами. Для повышения защитных свойств в помещении заделывают оконные и лишние дверные проемы, насыпают слой грунта на перекрытие и делают, если нужно, грунтовую подсыпку снаружи у стен, выступающих выше поверхности земли. Герметизация помещений достигается тщательной заделкой трещин, щелей и отверстий в стенах и потолке, в местах примыкания оконных и дверных проемов, ввода отопительных и водопроводных труб; подгонкой дверей и обивкой их войлоком с уплотнением притвора валиком из войлока или другой мягкой плотной ткани. Укрытия вместимостью до 30 человек проветриваются естественной вентиляцией через приточный и вытяжной короба. Для создания тяги вытяжной короб устанавливают на 1,5—2 м выше приточного. На наружных выводах вентиляционных коробов делают козырьки, а на входах в помещение — плотно пригнанные заслонки, которые закрывают на время выпадения радиоактивных осадков. Внутреннее оборудование укрытий аналогично оборудованию убежища. В приспосабливаемых под укрытия помещениях, не оборудованных водопроводом и канализацией, устанавливают бачки для воды из расчета 3—4 л на одного человека в сутки, а туалет снабжают выносной тарой или люфт-клозетом с выгребной ямой. Кроме того, в укрытии устанавливают нары (скамьи), стеллажи или лари для продовольствия. Освещение осуществляется от наружной электросети или переносными электрическими фонарями. Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который показывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, т. е. во сколько раз ПРУ ослабляют действие радиации, а следовательно, дозу облучения людей. Защитные свойства некоторых помещений приведены в табл. 1. Таблица 1

| Виды помещений | Коэффициент ослабления радиации |

| Внутренние помещения первого этажа одно- и двухэтажных здании: с деревянными стенами | 2 |

| с кирпичными стенами | 5-7 |

| Внутренние помещения верхних этажей (за исключением Последнего) многоэтажных зданий | 50 |

| Подвальные помещения одно- и двухэтажных зданий: | 7—12 |

| каменных | 200-300 |

| Средняя часть подвала многоэтажного здания | 500—1000 |

Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий повышает их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышается примерно до 100, каменных домов — до 800— 1000. Необорудованные погреба ослабляют радиацию в 7— 12 раз, а оборудованные — в 350—400 раз.

3. К простейшим укрытиям относятся щели открытые и перекрытые (рис. 3). Щели строятся самим населением с использованием подручных местных материалов. Простейшие укрытия обладают надежными защитными свойствами. Так, открытая щель в 1,5–2 раза уменьшает вероятность поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией, в 2—3 раза снижает возможность облучения в зоне радиоактивного заражения. Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, от ударной волны — в 2,5–3 раза, от проникающей радиации и радиоактивного излyчения — в 200—300 раз.

Рис. 3. Перекрытая щель (размеры даны в сантиметрах)

Щель первоначально устраивают открытой. Она представляет собой зигзагообразную траншею в виде нескольких прямолинейных участков длиной не более 15 м. Глубина ее 1,8—2 м, ширина по верху 1,1—1,2 м и по дну до 0,8 м. Длина щели определяется из расчета 0,5—0,6 м на одного человека. Нормальная вместимость щели 10—15 человек, наибольшая—50 человек. Строительство щели начинают с разбивки и трассировки — обозначения ее плана на местности. Вначале провешивается базисная линия, на ней откладывается общая длина щели. Затем влево и вправо откладываются половинные размеры ширины щели по верху. В местах изломов забиваются колышки, между ними натягиваются трассировочные шнуры и отрываются канавки глубиной 5—7 см. Рытье начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии трассировки. По мере углубления постепенно подравнивают откосы щели и доводят ее до требуемых размеров. В дальнейшем стенки щели укрепляют досками, жердями, камышом или другими подручными материалами. Затем щель перекрывают бревнами, шпалами или малогабаритными железобетонными плитами. Поверх покрытия настилают слой гидроизоляции, применяя толь, рубероид, хлорвиниловую пленку, или укладывают слой мятой глины, а затем слой грунта толщиной 50—60 см. Вход делают с одной или с двух сторон под прямым углом к щели и оборудуют герметической дверью и тамбуром, отделяя занавесом из плотной ткани помещение для укрываемых. Для вентиляции устанавливают вытяжной короб. Вдоль пола прорывают дренажную канавку с водосборным колодцем, расположенным при входе в щель.

Термоядерное оружие. Что это?

Термоядерное оружие — тип оружия массового поражения, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза легких элементов в более тяжёлые (например, синтеза двух ядер атомов дейтерия (тяжелого водорода) в одно ядро атома гелия), при которой выделяется колоссальное количество энергии. Имея те же поражающие факторы, что и у ядерного оружия, термоядерное оружие имеет намного большую мощность взрыва. Теоретически она ограничена только количеством имеющихся в наличии компонентов.

Общее описание

Создание термоядерного оружия стало возможным только благодаря разновидности гидрида лития — дейтериду лития-6 Это соединение тяжёлого изотопа водорода — дейтерия и изотопа лития с массовым числом 6.

Дейтерид лития-6 — твёрдое вещество, которое позволяет хранить дейтерий (обычное состояние которого в нормальных условиях — газ) при плюсовых температурах, и, кроме того, второй его компонент — литий-6 — это сырьё для получения самого дефицитного изотопа водорода — трития. Собственно, 6Li — единственный промышленный источник получения трития:

Для того, чтобы создать необходимые для начала термоядерной реакции нейтроны и температуру (порядка 50 млн. градусов), в водородной бомбе сначала взрывается небольшая по мощности атомная бомба.

Дополнительным поражающим фактором является нейтронное излучение, возникающее в момент взрыва водородной бомбы.

История термоядерного оружия.

1 ноября 1952 США взорвали первый термоядерный заряд на атолле Эниветок. Первая советская водородная бомба была взорвана 12 августа 1953 года. Однако следует заметить, что американская «бомба» представляла собой лабораторный образец, фактически «дом, наполненный жидким дейтерием», выполненный в виде специальной конструкции, а советская бомба была законченным устройством, пригодным к практическому применению. Впрочем, мощность взорванного американцами устройства составляла 10 мегатонн, в то время как мощность бомбы конструкции академика Сахарова — 400 килотонн.

Самая крупная когда-либо взорванная водородная бомба — советская 58-мегатонная «царь-бомба», взорванная 30 октября 1961 года на полигоне архипелага Новая Земля. Никита Хрущёв в последствии публично пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, «чтобы не побить все стёкла в Москве». Конструктивно бомба действительно была рассчитана на 100 мегатонн и этой мощности можно было добиться простым увеличением рабочего тела. Снизить энерговыделение решили из соображений безопасности — иначе полигону наносился слишком большой ущерб. Изделие оказалось настолько большим, что не помещалось в бомболюк самолета-носителя Ту-95 и на 2/3 торчало из него. Ударная волна после взрыва три раза обогнула земной шар. Несмотря на успешное испытание, бомба на вооружение не поступила, тем не менее, создание и испытание сверхбомбы имели большое политическое значение, продемонстрировав, что СССР решил задачу достижения практически любого уровня мегатоннажа ядерного арсенала. Любопытно отметить, что после этого прекратился рост мегатоннажа ядерного арсенала США.

Заключение.

Ядерное оружие - огромная угроза всему человечеству. Так, по расчетам американских специалистов, взрыв термоядерного заряда мощностью 20 Мт может сравнять с землей все жилые дома в радиусе 24 км и уничтожить все живое на расстоянии 140 км от эпицентра. Учитывая накопленные запасы ядерного оружия и его разрушительную силу, специалисты считают, что мировая война с применением ядерного оружия означала бы гибель сотен миллионов людей, превращение в руины всех достижений мировой цивилизации и культуры. К счастью, окончание холодной войны немного разрядило международную политическую обстановку. Подписан ряд договоров о прекращении ядерных испытаний и ядерном разоружении. Также важной проблемой на сегодняшний день является безопасная эксплуатация атомных электростанций. Ведь самая обыкновенное невыполнение техники безопасности может привести к таким же последствиям что и ядерная войны. Сегодня люди должны подумать о своем будущем, о том в каком мире они будут жить уже в ближайшие десятилетия!

Список литературы.

- Радиационная, химическая и биологическая защита, МО РФ,2009.

- Самюэль Гласстон, Филипп Делан, "Характеристики ядерного оружия", 1997.

- А. И. Иойрыш, "О чем звенит колокол", 1999. Гражданская оборона, 2001.

- rosatom.ru