Красная книга

| Вид материала | Книга |

- Красная книга, 61.68kb.

- А. С. Велидов (редактор) Красная книга, 7398.72kb.

- Тема: Красная книга. Твоя Красная книга. Невидимые нити. Цели, 461.18kb.

- Методическая разработка внеклассного мероприятия для 2 класса «ты береги нас, береги!», 135.82kb.

- Список мсоп красная Книга фактов опубликована впервые в 1963 году, 40kb.

- «Красной книге», 31.74kb.

- Список видов млекопитающих, занесенных в красную книгу мурманской области, и видов,, 1676.12kb.

- 11 апреля 1919 года основан первый в стране астраханский государственный заповедник, 39.08kb.

- Федеральное агентство по рыболовству, 102.49kb.

- Урок природоведения на тему: "Планета заболела", 67.45kb.

На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; заготовка сена; использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с планом районного землеустройства.

Составители: Д.В. Золотое, И.А. Андреева, О.Я. Гармс, О.Н. Жихарева, Н.Л. Ирисова, ММ. Силантьева, Т.А. Терехина

92

Локтевский заказник

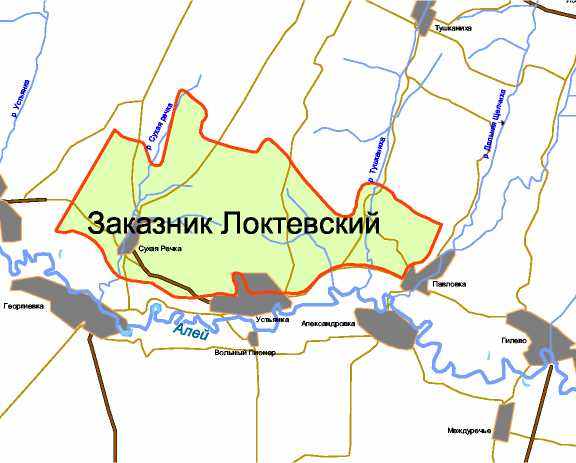

Заказник Локтевский

Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Локтевский" создан с целью сохранения уникального по размерам ненарушенного массива степных экосистем с характерным набором видов растений и животных, включая гнездовые группировки ряда редких и нуждающихся в особой охране видов птиц; поддержание экологического баланса окружающей территории.

Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края № 362 от 14 июля 2003 г. Положение о заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края № 51 от 5 февраля 2008 г.

Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Локтевском районе является природно-хозяйственная территория общей площадью 5,753 тыс. га.

Граница заказника проходит от с. Устьянки по дороге Устьянка - Покровка, совпадая с северной обочиной дороги, до ее пересечения с границей между землями колхоза им. Кирова и колхоза "Страна Советов". Отсюда граница заказника следует по границе хозяйств на север-северо-восток до границы пашни (стык полей П-8/281 колхоза им. Кирова и 1-2/251 колхоза "Страна Советов"), Далее граница заказника совпадает с границей пахотных и пастбищных угодий колхоза им. Кирова - обходя поле П-8/ 281, следует всем поворотам его границы с пастбищными участками № 480 и № 435, совпадая с полевой дорогой, до юго-восточного угла этого поля. Отсюда граница заказника идет по прямой на северо-восток до юго-западного угла участка полевого севооборота XII-10/252 (участок 22 га) и далее следует по южной границе этого участка с пастбищными угодьями до его юго-восточного угла. Отсюда граница заказника идет по прямой на восток до встречи с границей между основным участком полевого севооборота XII-10/252 (участок 23 0 га). Затем граница заказника продолжается по границе пахотных и пастбищных угодий, следуя всем ее поворотам, проходя последовательно поля XII-10/252, XVI-4/274, Ш-1кук/284, П-1кук/291 (поля остаются по наружную сторону границы заказника) в юго-восточном направлении до долины ручья - притока реки Михайловки. Далее граница заказника, продолжая следовать по границе поля П-1кук/291, обходит это поле до стыка с границей между колхозами им. Кирова и "Память Ленина" (граница между колхозами в этом месте проходит по руслу р. Михайловки). Затем граница заказника идет по границе между хозяйствами до пересечения ее с границей пашни и пастбища. Отсюда граница заказника проходит по границе пахотных и пастбищных угодий, обходя с юга поле 1-6/ 336 (по границе между ним и пастбищными участками 7о/143,6о/143,8г/64). Затем граница заказника продолжается по северной границе пастбищного участка 8г/64, пересекая долину р. Тушканихи, доходит до границы пашни (участок полевого севооборота V-6/254) и идет далее по границе этого поля, следуя ее поворотам (по границе этого поля с пастбищными участками Юг/85, 9г/64, Зг/100, 2г/100). Таким образом граница заказника доходит до стыка полей V-6/254 и V-7/386 (до полевой дороги к с. Павловке). Отсюда граница заказника поворачивает и идет по этой полевой дороге в направлении с. Павловки, последовательно обходя с востока пастбищные участки 2г/ 100 и 1 г/100, до с. Павловки. Здесь граница заказника поворачивает под прямым углом и идет по черте населенного пункта до границы пашни (поле IV-9/78). Затем граница заказника следует по границе этого поля (по границе пашни и пастбища), обходя его с севера, до грунтовой дороги Павловка-Устьянка. Отсюда граница заказника следует по дороге Павловка-Устьянка в западном направлении, совпадая с северной обочиной дороги, местами накладываясь на границу хозяйств (между колхозами им. Кирова и "Память Ленина"), до

93

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

п

ересечения этой дороги с чертой населенного пункта с. Устьянка. От этой точки граница заказника следует по черте населенного пункта, обходя его с севера, до пересечения с дорогой Устьянка-Покровка. Территории населенных пунктов не входят в заказник.

ересечения этой дороги с чертой населенного пункта с. Устьянка. От этой точки граница заказника следует по черте населенного пункта, обходя его с севера, до пересечения с дорогой Устьянка-Покровка. Территории населенных пунктов не входят в заказник.Природная характеристика территории. Территория заказника занята придолинным мелкосопочником, представляющим собой эрозионно расчлененный край Предалтайской равнины, падающий к долине р. Алей. Рельеф организован чередованием боковых долин системы Алея и разделяющих их мелкосопочных либо холмисто-увалистых гряд. Представлены боковые долины двух типов - типичные долины рек Михайловка и Тушканиха и широкие долы (система Сухой Речки, Устьянский дол). Днища долов имеют смешанный денудационно-аккумулятивный генезис и скорее представляют собой не истинно долинное образование, а более низкую, по сравнению с водораздельными плакорами, поверхность выравнивания (менее 300 м над ум.). Они дренированы маломощными водотоками, которые резко контрастируют с размерами долины и часто имеют характер вложенной долинной сети второго порядка. Все боковые долины открываются на юг в долину Алея.

Водораздельные гряды, разделяющие боковые долины, и более низкие гряды между долинками низших порядков расчленены более или менее дробно, имея, соответственно, характер типичного мелкосопочника или увалов мягких очертаний. Мелкосопочный рельеф складывается из сложного нагромождения крутосклонных холмов (сопок) и расчлененных узкими V-образными долинками сопочных гряд, сложенных гранитоидами, реже кварцитами. Максимальные высоты и наиболее резкие формы сопок наблюдаются в верховьях системы Сухой Речки и Устьянского дола (вершины - Каланча, Сибирская Церковь и Каменная Лодка, 471 м над ум.) к северу от с. Устьянка. Перепады высот составляют 100-150 (до 200 м). Обычны скальные обнажения по эрозионным склонам и гребням, пролювиально-делювиальные россыпи по склонам и днищам узких долин, причудливо выветренные скальные останцы (матрацевидные граниты), изредка (в долине р. Тушканиха) встречаются россыпи гранитных глыб (койтас).

Уникальным для территории образованием является Устьянское ущелье, секущее водораздельную гряду, замыкающую Устьянский дол. Мелкосопочный склон этой гряды представляет впечатляющий руинный ландшафт с обилием матрацевидных останцов, напоминающий степные сопочные массивы Центрального Казахстана. На склоне сопки Лещенко представлен уникальный для территории и крайне редкий для Алтайского края рельеф койтас -россыпь вертикально стоящих гранитных плит со скульптурой эолового выветривания.

Растительный покров. Особенностью территории является высокое разнообразие степных экосистем, среди которых представлены как типичные, так и уникальные варианты.

Крутые эрозионные склоны и гребни сопок покрывают разнотравно-мелкодерновиннозлаковые каменистые степи с доминированием типчака (Festuca valesiaca) и тонконога гребенчатого (Koeleria cristata), типчаково-холоднополынные степи с можжевельником казацким (Juniperus sabina), мелкотравно-типчаковые петрофитные степи на щебнистых или каменистых почвах, петрофитноразнотравно-типчаковые кустарниковые степи с кустарниковым ярусом из таволги зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) с участием караганы кустарниковой (Caragana frutex) и кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus). По северным экспозициям и в тенистых местах развиты полидоминантные кустарниковые сообщества, сложенные степными кустарниками - таволгой зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) и таволгой мелкозубчатой, crenata), шиповником остроиглистым (Rosa acicularis), крыжовником (Grossularia acicularis), жимолостью татарской (Lonicera tatarica), караганой древовидной (Caragana arborescens) с лугово-степным травостоем, верхний ярус которого образуют ферула джунгарская (Ferula soongarica) и горец альпийский (Aconogonon alpinum). Местами по скальным выходам и останцам встречается одиночно или в редкостойных группах береза повислая (Betula pendula).

По пологим склонам, покрытым мелкоземистым делювиальным плащом, развиты настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые степи на черноземах обыкновенных, на склонах северных румбов - луговые богаторазнотравные овсецово-залесскоковыльные степи с участием ковыля перистого (Stipa pennata), тимофеевки степной (Phleum phleoides), вейника наземного (Calamagrostis epigeios) и доминированием овсеца пустынного (Helicrotrichon desertorum) и ковыля Залесского (S. zalesskii).

Водораздельные поверхности выравнивания (включая придолинные плакоры) заняты различными вариантами настоящих разнотравно-дерновиннозлаково-ковыльных степей на черноземах обыкновенных, а в более засушливых местообитаниях - мелкодерновиннозлаково-ковыльными (чаще

94

Локтевский заказник

типчаково-тырсовыми) степями.

Последние обычны также по структурным днищам долов и подгорным шлейфам сопок; на склонах световых экспозиций (особенно открытых к долине р. Алей) в этих позициях рельефа размещаются сухие полынно-типчаково-ковыльные степи, с доминированием ковылей Лессинга (S. lessingiana) и волосатика (S. capillata) и значительным участием типчака (Festuca valesiaca) и тонконога гребенчатого (Koeleria cristata), полыней Шренка (Artemisia schrenkiana) и австрийской (A. austriaca) на темно-каштановых почвах.

Днища долин покрыты луговыми степями, переходящими в различные варианты мезофильных лугов. Изредка (например, на надпойменной террасе р. Тушканиха) встречается солонцеватая острецово-типчаковая степь с участием чия блестящего (Achnatherum splendens) и терескена серого (Ceratoides papposa).

В узких долинках мелкосопочника и по ложбинам под склонами увалистых массивов изредка встречаются байрачные колки из черемухи (Padus avium) и осины (Populus tremula), реже березы повислой (Betula pendula) с кустарниковым ярусом и мезофильным травостоем.

Ряд растительных сообществ, распространенных на этой территории, признаны редкими и требующими охраны. В Зеленую книгу Сибири внесены следующие сообщества: залесскоковыльные (Stipa zalesskii + Helictotrichon desertorum) богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи, мелкотравно-типчаковые (Festuca valesiaca + Orostachys spinosa + Potentilla acaulis) петрофитные степи, восточноковыльные (Stipa orientalis) петрофитные степи (единственное местонахождение в Алтайском крае), ковыльные (Stipa lessingiana + Stipa capillata) дерновиннозлаковые степи, типчаково-полынные (Festuca valesiaca + Artemisia frigida) степи с можжевельником (Juniperus sabina). При этом три последних сообщества описаны для Зеленой книги именно с территории заказника.

Всего для этой территории известно 343 вида цветковых растений. В том числе, здесь встречается целый ряд редких и нуждающихся в охране видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края, многие представлены здесь многочисленными жизнеспособными локальными популяциями. Отмечены следующие виды: ирис сизоватый (Iris glaucescens), тюльпаны раскрытый (Tulipa patens) и алтайский (T. altaica), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), лук тюльпанолистный (Allium tulipifolium), эремурус алтайский (Eremurus altaicus), резуха кустарничковая (Arabis fruticulosa), хохлатка Шангина (Corydalis schanginii), астрагал крупноцветковый (Astragalus megalanthus), пион гибридный (Paeonia hybrida), ковыли Залесского (Stipa zalesskii), Лессинга (S. lessingiana), и восточный (S. orientalis), а также ресурсные виды - солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), адонисы пушистый (Adonis villosa) и волжский (A. wolgensis).

Животный мир. На территории заказника сохранились практически все экологические группы животных, характерные для ландшафтов степных мелкосопочников. В том числе немалое число видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006) как редкие и нуждающиеся в особой охране.

Степной орел (Aquila nipalensis) - в пределах заказника находятся гнездовые участки и охотничьи территории не менее четырех пар (отмечена еще птица, гнездовой статус которой не установлен, но весьма вероятен, тоесть всего пять пар). Среднее расстояние между гнездами близко к минимальному - менее 4 км, что свидетельствует о хорошей обеспеченности кормами и в целом высокой пригодности территории для этого вида.

Филин (Bubo bubo) - выявлены многолетние гнездовые участки и охотничьи территории двух пар и двух неразмножающихся оседлых особей (вероятно, на территории обитает еще две пары или эквивалентное число неразмножающихся взрослых особей). Среднее расстояние между парами - 3,5 км, что также близко к минимальному и указывает на высокую пригодность территории для этого вида.

Орел-могильник (Aquila heliaca) - не менее одной пары гнездится в пойме р. Алей в непосредственной близости от границы проектируемого заказника. В пределах заказника находится часть охотничьей территории этой пары, также за счет заказника, вероятно, увеличивается емкость территории для поддержания оперившихся выводков в позднелетний период.

Также отмечены: дербник (Falco columbarius), красавка (Anthropoides virgo), розовый скворец (Pastor roseus), огарь (Tadorna ferruginea), золотистая щурка (Merops apiaster), малый жаворонок (Calandrella cinerea), желчная овсянка (Emberiza bruniceps).

Предположительно, в пределах заказника гнездится или постоянно держится еще несколько видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006),

95

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

н

екоторые из них внесены также в список глобально угрожаемых видов (Красный список МСОП) -дрофа, стрепет, курганник, степная пустельга, степной лунь, сапсан, черный и белокрылый жаворонки.

екоторые из них внесены также в список глобально угрожаемых видов (Красный список МСОП) -дрофа, стрепет, курганник, степная пустельга, степной лунь, сапсан, черный и белокрылый жаворонки.Вероятно нахождение здесь таких занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) видов млекопитающих, как степная пищуха, мохноногий тушканчик, ушастый еж. Не отмечены, но, несомненно, обитают на территории несколько видов летучих мышей (все летучие мыши внесены в Красную книгу Алтайского края (2006)).

Все обитающие здесь виды змей являются редкими в крае, в Красную книгу Алтайского края (2006) внесена степная гадюка (Vipera ursini).

Среди обитающих на территории насекомых выявлено несколько видов, внесенных в Красные книги Российской Федерации (2001) и/или Алтайского края (2006): аскалаф пестрый (Ascalaphus macaronius), пчела-плотник (Xylocopa valga), острокрылый слоник (Euidosomus acuminatus), голубянка римн (Nordmannia rhymnus). Этот список, безусловно, будет расширен в результате дальнейших исследований.

Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц, а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; геологоразведка и добыча полезных ископаемых; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.

На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; заготовка сена; использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с планом районного землеустройства.

Составители: ИЗ. Смелянский

96

Мамонтовский заказник

Заказник Мамонтовский

Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Мамонтовский" создан для сохранения экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер; мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток и других животных; поддержания экологического баланса региона; воспроизводства комплекса животных и растений леса и лесной озерной системы.

Время и история создания. Заказник организован 8 июня 1963 г. решением Крайисполкома № 361. Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. действие заказника продлено бессрочно. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.