Логистика массовой оценки учебных достижений учащихся (на примере Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в новой форме) 13. 00. 01 общая педагогика, история педагогики и образования

| Вид материала | Диссертация |

СодержаниеОсновное содержание диссертации Во второй главе – «Практика функционирования логистической системы массовой оценки учебных достижений учащихся» |

- Методическое письмо Об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации, 252.86kb.

- Методические рекомендации об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации, 346.4kb.

- Методические рекомендации об использовании результатов экзамена по литературе в рамках, 315.82kb.

- Оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 132.78kb.

- Оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 86.18kb.

- Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной, 146.19kb.

- Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной, 326.7kb.

- Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной, 145.53kb.

- Методические рекомендации Система оценки достижений планируемых результатов освоения, 130.99kb.

- Итоги егэ и государственной (итоговой) аттестации в новой форме за курс основной школы, 508.82kb.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены объект и предмет исследования, его цель, задачи, гипотеза, методы и методолого-теоретические основания; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе – «Теоретические основания логистики массовой оценки учебных достижений учащихся в форме единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации» – приведены результаты анализа организацинно-технологических аспектов и проблем управления массовой оценкой учебных достижений учащихся, выделены внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность оценочных процедур, обоснована совокупность требований к управленческой деятельности, определены ведущие характеристики логистики массовой оценки учебных достижений учащихся – объект, цель, состав и структура, функции.

В проекте Концепции общероссийской системы оценки качества общего образования авторами выделяется 10 основных задач, которые должна решить общероссийская система оценки качества образования. Из них обращают на себя внимание те задачи, которые, ввиду их массовости, требуют достаточно сложной проработки вопросов планирования, управления, координации, контроля их реализации. Это задачи по:

– оценке уровня образовательных достижений учащихся образовательных учреждений для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующую ступень обучения;

– оценке уровня образовательных достижений учащихся на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования (международных, федеральных, региональных).

Логико-герменевтический анализ материалов Концепции и их реконструкция дают основания зафиксировать тот факт, что, несмотря на общие принципы, взаимоувязанные с общезначимыми целями оценочных процедур, представленные выше задачи существенно различаются по статусу и, соответственно, имеют различные «ставки» по характеру использования их результатов и, как следствие по условиям проведения таких процедур. Так, например, к процедурам по оценке образовательных достижений обучающихся с «высокими ставками» относятся процедуры единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников основной школы, ввиду их особой значимости для принятия и реализации жизненно важных решений по продолжению образования и затрагивания интересов миллионов граждан России (прежде всего учеников и их родителей). К оценочным процедурам с менее «высокими ставками» можно отнести разные другие организационные процедуры и механизмы, используемые в образовании: мониторинговые исследования (федерального и регионального уровней), процедуры аттестации и аккредитации, диагностические обследования и др.

Если экзамены с «высокими ставками» проводятся на совокупной (генеральной) выборке с использованием единых стандартизированных измерителей, то мониторинги – на репрезентативной выборке и, кроме единого инструментария оценки используются и различные анкеты, опросники и др.

Массовая оценка учебных достижений учащихся, представленная в нашем исследовании процедурами ЕГЭ и ГИА, представляет собой сложный объект управления, подчиняющийся определённой системе требований, подразумевающий этапность осуществления, охватывающий ряд основных и обеспечивающих процессов и предполагающий задействование нескольких уровней управления (федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного учреждения).

Необходимость изменения в России формы итоговой аттестации выпускников обусловлена как международной интеграцией систем образования, связанной с вопросами признания документов об образовании, так и тем, что при естественных различиях в образовательных системах разных стран можно проследить два направления в развитии этих систем:

– в большинстве стран ОЭСР проводится внешняя оценка подготовленности выпускников общеобразовательных учреждений и по завершении обучения выдаются документы государственного образца;

– во многих странах, где существует независимая оценка, результаты аттестации учитываются при поступлении в высшие учебные заведения.

Общим для большинства национальных систем оценки качества образования является то внимание, которое уделяется обеспечению преемственности между средним общим и высшим профессиональным образованием, а так же стремление создать такую систему экзаменов (т.е. контроля качества), которая одновременно обеспечивала бы получение документов о завершении соответствующего уровня общего образования и использовалась при наличии конкурсного зачисления на обучение на более высоком уровне. В России системой таких экзаменов являются единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация выпускников основной школы в новой форме.

В логике организационно-управленческих мероприятий технология проведения Единого государственного экзамена предусматривает четко выстроенную технологическую цепочку. При этом работы организуются в соответствии с поставленными целями и делятся на соответствующие технологические этапы. Все этапы технологии ЕГЭ должны соответствовать единым принципам и требованиям к организации работ, таким, как:

– адекватность содержания и форм контрольных измерительных материалов (КИМ) целям ЕГЭ;

– максимальная объективность и независимость процедуры ЕГЭ от любого влияния;

– информационная безопасность на этапах разработки КИМ, их предъявления участникам ЕГЭ, а так же на этапе обработки и проверки результатов;

– создание единых условий организации и проведения процедуры ЕГЭ и конкретного участия в ЕГЭ;

– организация методического сопровождения процесса подготовки к ЕГЭ всех участников, включая организаторов и педагогов.

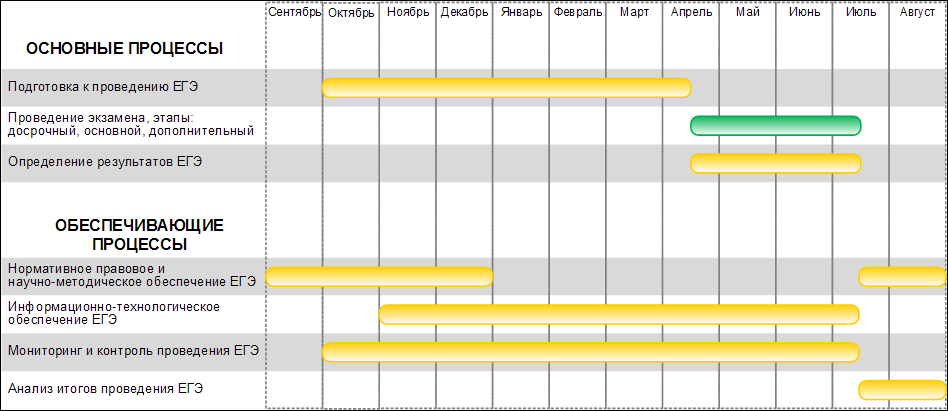

Различается три технологических этапа ЕГЭ: а) подготовительный, б) этап проведения ЕГЭ, в) этап обработки, определения и анализа результатов ЕГЭ. Выделяются основные (базовые) и обеспечивающие (сервисные) процессы Единого государственного экзамена (рисунок).

Рис.1. Процессы проведения ЕГЭ и примерный график их реализации

Сложность управления такой системой усугубляется ещё и наличием целого ряда факторов, способных влиять на её эффективность. Их роль и характер становятся наиболее очевидными при анализе оценочных процедур ЕГЭ.

Если говорить о ЕГЭ как о процедуре, имеющей в настоящее время самые «высокие ставки» в России, то можно представить огромную значимость последствий сбоя на любом этапе подготовки, проведения и обработки результатов экзамена.

На качество проведения процедуры Единого государственного экзамена оказывают влияние две группы факторов:

- внутренние факторы, связанные с уровнем подготовленности каждого субъекта Российской Федерации, уровнем организации всех процессов экзамена, степенью обученности специалистов;

- внешние факторы, связанные с осознанием в обществе «высоких ставок» данной процедуры, и с желанием значительного числа граждан оказать на неё влияние в своих интересах, направленных или на представление совокупных результатов в «выгодном свете», или на получение «нужного» индивидуального результата.

Особого внимания заслуживает организация психолого-педагогической работы, направленной на предупреждение и снятие возможных негативных воздействий нововведений на состояние психологической готовности участников экзаменационных процедур.

В ходе исследования выделено несколько основных направлений психолого-педагогической работы по подготовке и проведению тестирования, позволяющих добиться удовлетворения важного критерия успешности тестирования – доверия.

1. Широкое информирование обучающихся, родителей и педагогической общественности. Перед проведением любого тестирования, включая ЕГЭ и ГИА, прежде всего, необходимо провести работу по освещению всех вопросов, связанных с предстоящей процедурой:

Для обеспечения доверия к процедуре рекомендуется использование института общественного наблюдения.

2. Проведение репетиций и периодическое использование разных видов тестирования в образовательном процессе. Участие в репетиционном тестировании снимает тревожное состояние от ожидания неизвестности, позволяет освоить правила оформления бланков, сориентироваться по времени, оценить уровень собственной подготовки, почувствовать степень дисциплинарной ответственности.

3. Важным направлением работы по подготовке к тестированию и созданию необходимого психологического микроклимата, является подготовка учителей и других специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ и ГИА в качестве организаторов. При их обучении необходимо предусмотреть все возможные нештатные ситуации и отработать связанные с ними функции организаторов.

Таким образом, управляемая система процедур массовой оценки учебных достижений учащихся дополняется ещё и деятельностью психолого-педагогического характера. Она направляется на снятие и предупреждение возможных негативных воздействий внутренних (субъективных) факторов. Сложная организация системы, обусловливающая большое число потенциальных затруднений в управлении, требует использования адекватных управленческих средств, к числу которых, безусловно, относится логистика.

Логистика как новый вид сложной деятельности зародилась в негуманитарной сфере общественной практики, а именно – в области производства и продвижения на рынок товаров материального производства. Начало её институционального оформления сначала в США, а затем на западе Европы принято относить к 50-м годам прошлого века.

Параллельно с оформлением логистики как специфической сферы управленческой деятельности складывалось и ее теоретическое осмысление. Научные теории логистики развиваются в четырех основных направлениях.

Первое из них, аналитическое, постулирует классический подход к логистике как теоретической науке, которая занимается проблемами управления материальными потоками в производстве и обращении.

В рамках второго, технологического, сформирована общая проблема управления материальным потоком и предложено её решение с помощью информационно-компьютерного обеспечения.

Третье, маркетинговое, направление теоретической логистики ставит цель выявления отношений между логистической системой и возможностями предприятия в конкурентной борьбе на рынке сбыта.

Четвертое, наиболее актуальное, интегральное направление теории логистики введением специального термина «логистика ведущего времени» акцентирует внимание на значимости временного фактора, подчеркивает необходимость интеграции фирмы с её логистическими посредниками, поставщиками и потребителями. Интегральное направление логистики развивается в работах таких зарубежных ученых как Д.Бауэрсокс, М.Портер, Д.Эриксон, Н.Хатчинсон, С.Моллер, Дж.Юхансон и др. В области логистики работают такие отечественные специалисты, как В.В.Дыбская, В.И.Сергеев, А.И.Семененко, А.Н.Стерлигова и др.

В настоящее время логистика представляет собой новую сферу деятельности, постепенно, но неуклонно приобретающую самостоятельное значение, поскольку внутри неё получили должное оформление свои специфические объект, цель, функции, методы и терминологическая система.

Общепризнанно, что логистика определенным образом зависит, а, значит, должна учитывать ряд факторов внешней по отношению к ней среды. В их число принято включать политические, экономические, правовые, технические и технологические, социальные, экологические внешние воздействия. Кроме того, проведение логистических операций, степень их эффективности в определенной мере связаны с другими управленческими функциями. Речь идет о расстановке, обучении и стимулировании персонала в звеньях логистического менеджмента.

А.И.Семененко и В.И.Сергеев предлагают рассматривать логистику как определенное программное мышление, методологию сквозной организационно-аналитической оптимизации сложных целенаправленных, в том числе слабоструктурированных, систем, какими можно представить разного рода потоково-процессные виды деятельности.

Вероятно, именно обозначенный гуманитарный смысл рассматриваемого понятия вызвал к жизни многочисленные попытки применения логистической методологии во внеэкономических, преимущественно гуманитарных сферах общественной практики. Этот процесс А.И. Семененко и В.И. Сергеев даже обозначили специальным термином – «логистизация» разных форм деятельности.

Не стала исключением в этом отношении и сфера образования. Педагогическая или образовательная логистика оформилась как отдельное направление поисков в начале первого десятилетия нынешнего столетия.

Одним из центральных для развития образовательной логистики является вопрос определения ее объекта, поскольку именно он позволяет с максимальной возможностью отразить гуманитарную природу образования. Первые попытки экстраполяции логистики в область образования не представляются нам гуманитарно ориентированными. Так, в предъявляемой Интернетом Википидии (свободной энциклопедии) под эгидой педагогической логистики фигурируют такие ее объекты, как поток знаний и интеллекта, поток обучения и развития интеллекта, психологический поток, поток здоровья, информационный поток и поток оборудования. Если последние из приведенного списка не вызывают существенных возражений, то другие, в лучшем случае, примитивизируют образовательную действительность.

Вместе с тем, как известно, управляющие структуры в системе образования призваны осуществлять деятельность, сервисную по отношению к ведущим образовательным процессам – обучению и воспитанию учащихся. Исходя из этого, не претендуя на образовательную (педагогическую) логистику в целом, считаем целесообразным в качестве объекта логистики массовой оценки учебных достижений учащихся выделить сервисный поток, или поток образовательного сервиса.

Образовательные сервисные потоки как объекты логистики массовой оценки учебных достижений учащихся носят преимущественно характер внутренних (циркулирующих внутри системы), детерминированных (вызванных необходимостью проведения массовой оценочной процедуры), дискретных (периодически проводимых) потоковых процессов.

Целью логистики массовой оценки учебных достижений учащихся, по аналогии с бизнес-логистикой, выступает обеспечение нужных услуг в необходимом месте, в нужном количестве, за кратчайший срок с минимальными затратами, или, иными словами, минимизация совокупных издержек. При этом под издержками понимаются не только финансово-экономические, но, исходя из гуманитарного характера образовательной сферы, и психологические (снижение уровня экзаменационного стресса), и политические (обслуживание всех граждан России, независимо от места проживания), и социальные (обеспечение равных возможностей представителям всех социальных групп), и правовые (реализация гарантированных законом прав всех граждан страны) затраты.

Достижение обозначенной цели способствует осуществлению логистической миссии массовой оценки учебных достижений учащихся, которая, на наш взгляд, состоит в повышении эффективности деятельности всей системы образования в целом, включая уровни не только общего среднего, но и среднего специального, и высшего российского образования.

В отношении массовой оценки учебных достижений целесообразно выделение следующих логистических активностей: управление заказами на производство экзаменационных материалов, их дистрибьюция (распределение), поддержание стандартов обслуживания и информационно-компьютерная поддержка процедур оценки и отчетности.

В соответствии с приведенной структурой логистики массовой оценки учебных достижений учащихся распределяются и ее оперативные функции, включающие контроль, анализ, планирование и регулирование. Это значит, что перечисленный оперативный функционал осуществляется в отношении каждой из логистических активностей, т.е. управления заказами, дистрибьюции, поддержки стандартов сервиса и информационно-компьютерного обеспечения. Помимо этого, в число функций логистики массовой оценки учебных достижений учащихся входит координация действий всех сервисных деятельностей, названных выше, а так же интеграция управленческих структур как с поставщиками, так и с потребителями предоставляемых услуг.

В логистическом процессе (в том числе, и в отношении массовой оценки учебных достижений) очень важно учитывать тот факт, что качество сервиса в логистике проявляется в момент непосредственной «встречи» поставщиков сервиса и потребителей. Степень удовлетворения потребителя качеством оказываемых услуг измеряется, так называемым, расхождением между ожиданиями (предполагаемый сервис) и восприятием (познаваемый сервис) потребителя.

Таким образом, на основании выделенных и описанных ведущих характеристик логистики массовой оценки учебных достижений учащихся (объект, стратегическая и тактическая цели, структура, функции и критерии оценивания) можно определить ее как теорию и практику сквозного управления эффективным с точки зрения минимизации затрат сервисным образовательным потоком и связанной с ним информации от точки зарождения до точки потребления в целях полного удовлетворения потребностей пользователей в системе образования.

Во второй главе – «Практика функционирования логистической системы массовой оценки учебных достижений учащихся» выделен системообразующий фактор логистической системы, обоснованы общие и специфические характеристики, дано определение логистической системы оценки учебных достижений; произведена классификация, выделены и охарактеризованы её ведущие информационные потоки; представлено содержание апробации управленческой деятельности по формированию логистической системы массовой оценки учебных достижений учащихся.

Как подчеркивал П. К. Анохин, «обязательным положением для всех видов и направлений системного подхода является поиск и формулировка системообразующего фактора»1. В общей теории систем под системообразующими факторами понимают все явления, силы, вещи, связи и отношения, которые приводят к образованию системы.

По нашему мнению, в качестве основного системообразующего фактора существующих систем по оценке образовательных достижений обучающихся выступает нацеленность на получение достоверного результата, обеспечивающего объективную независимую оценку образовательных достижений учащихся в условиях единства требований к знаниям и преемственности на разных ступенях образования, а также стандартизированного подхода к оценочным процедурам.

Анализируя пример самой широкомасштабной процедуры оценки образовательных достижений выпускников 11 классов, совмещающей задачи государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний в высшие учебные заведения – единого государственного экзамена, можно сказать, что, как всякая система, ЕГЭ имеет свою организационную структуру, которая управляется и координируется центральным органом, который, в свою очередь, имеет свои соподчиненные подсистемы, что определяет некоторый полиструктурный характер системы ЕГЭ.

Таким образом, обращает на себя внимание факт структурированности, т.е. наличия в составе логистической системы значительного числа подсиситем. Применение логистического подхода к организации процедур массовой оценки учебных достижений учащихся позволяет рассматривать объект управления в качестве логистической системы.

Ведущими характеристиками сложноорганизованных систем, как известно, помимо структурированности, выступают также иерархичность и целостность, которые присущи логистической системе массовой оценки учебных достижений.

Иерархичность. ЕГЭ имеет свою организационную структуру, в которой выделяются отдельные подсистемы, участвующие в организации процесса оценки и связанные с подготовкой оценочных материалов, их тиражированием, доставкой, дальнейшим перемещением до пунктов проведения оценочных процедур (пунктов проведения экзаменов), организацией хранения в условиях соблюдения информационной безопасности с учетом высокой значимости результатов этих процедур, обработкой результатов.

Целостность. Понятие целостности в логистической системе ЕГЭ выражает интегрированность, самодостаточность, автономность его элементов, обусловленное присущими им специфическими закономерностями функционирования и развития. Ориентация на конечный результат разных логистических элементов ЕГЭ дает возможность функционирования всей системы в целом и избежания различных кадровых, материальных и других издержек.

Помимо отмеченных, логистическая система массовой оценки учебных достижений обладает ещё рядом дополнительных характеристик.

Координируемость. С учетом различных конкретных условий, в том числе наличия 8 часовых поясов на территории РФ и имеющихся в большинстве регионов труднодоступных и отдаленных территорий, реализация массовых оценочных процедур в едином формате для которых не представляется возможным, необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру для осуществления координации потоков экзаменационных материалов и информационных потоков.

Управляемость подразумевает наличие определенной структуры процесса подготовки и проведения экзамена, использование конкретной системы управления, разнообразных методов и моделей принятия решений на различных этапах его реализации.

Надежность. Для обеспечения безотказности системы экзамена и соблюдения условий информационной безопасности заблаговременно рассчитываются все возможные риски и определяются конкретные механизмы их устранения так, чтобы все элементы экзамена имели определенную «штатную» проработку и описание необходимых и допустимых действий в разных ситуациях. Существенную поддержку оказывает широкое применение современных технических средств и специального программного обеспечения.

Вариантность. Для обеспечения равных условий проведения экзамена для участников отдаленных территорий были разработаны и апробированы различные технологические схемы проведения ЕГЭ (базовая технология, разработанная ФГУ «Федеральный центр тестирования» (ФГУ ФЦТ), технология проведения ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях ФГУ ФЦТ, альтернативная технология с использованием АИС «Экзамен»). В штатном режиме используются две схемы проведения экзамена на территории России: базовая технологическая схема (разработчик ФГУ ФЦТ), использующаяся во всех субъектах РФ, кроме Чукотского АО, технология проведения ЕГЭ в ТОМ, использующаяся в более 10 субъектах РФ в отдаленных населенных пунктах и в Чукотском АО, а так же технология проведения ЕГЭ в ЗОУ (разновидность технологии ТОМ), использующаяся в более 100 пунктах проведения экзамена, расположенных за пределами Российской Федерации.