Двигатели, в которых

работает пламяБензиновые двигатели Еще французский физик Д.

Папен, тот самый, который первым подметил могучую силу пара, пытался построить

двигатель, использующий взрывчатую энергию пороха. Было это в 1687 г.

Лишь через 150 лет изобретатели

вновь обратились к идее "взрывчатого" мотора. Бензин тогда не был известен,

и единственно пригодным горючим был светильный газ, поэтому первые двигатели

были газовые. В конце 30-х годов XIX в. на такой двигатель взял патент

англичанин Барнетт, а француз Э. Ленуар в 1860 г. построил первый работающий

газовый двигатель, напоминавший паровую машину: смесь газа и воздуха взрывалась

попеременно - то с одной, то с другой стороны поршня.

Более удачную конструкцию

в 1876 г. предложил немец Н. Отто. Он стал впускать горючую смесь лишь

с одной стороны поршня - противоположной штоку. Это нововведение сразу

решило массу конструктивных трудностей, с которыми сталкивались изобретатели,

пытавшиеся превратить паровую машину в двигатель внутреннего сгорания.

Работа двигателя Отто протекала

в четыре такта. Сначала (при движении поршня от головки цилиндра)

смесь воздуха и горючего газа через клапан засасывалась в цилиндр, т. е.

происходило всасывание - первый такт; потом (при ходе поршня в обратную

сторону) клапан закрывался, смесь сжималась - сжатие - второй такт.

Далее смесь воспламенялась раскаленной электричеством платиновой проволокой,

и расширяющиеся при горении газы толкали поршень, совершая механическую

работу,-рабочий ход - третий такт. После этого поршень, двигаясь

к головке цилиндра, выталкивал через другой клапан отработавшие продукты

сгорания - выхлоп - четвертый такт. Этот принцип работы -всасывание,

сжатие, рабочий ход и выхлоп - называется четырехтактным циклом Отто.

Русский инженер О. С. Костович в 1880 г. и соотечественник Отто - инженер

Г. ДаймЛер в 1886 г. заставили этот двигатель работать на бензине. Для

этого они применили специальное устройство - карбюратор.

В нем бензин

испарялся, пары смешивались с воздухом и поступали в цилиндры двигателя.

Современные бензиновые двигатели работают по циклу Отто.

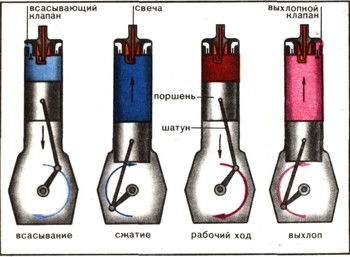

Схема работы четырехтактного двигателя:

1-й такт - всасывание горючей смеси в цилиндр; 2-й такт - сжатие смеси

при обратном ходе поршня; 3-й такт - рабочий ход; 4-й такт - выхлоп.

Двигатели легких мотоциклов

обычно не четырехтактные, а более простые, двухтактные, поэтому

они обходятся без клапанов. При прочих равных условиях (число цилиндров,

диаметр и ход поршня) двухтактный двигатель должен быть в 2 раза мощнее

четырехтактного, но, как правило, из-за некоторых особенностей конструкции

мощность двухтактного двигателя превышает мощность четырехтактного только

в 1,5-1,6 раза.

Широко употреблялись, да

употребляются и сейчас, звездообразные авиационные двигатели с воздушным

охлаждением. Цилиндры (от 5 до 14) располагаются в виде многолучевой звезды

вокруг коленчатого вала - отсюда и название. Мощность лучших звездообразных

двигателей достигает 3-4 МВт. Применялись в авиации также двигатели с водяным

охлаждением. В СССР авиадвигатели этих двух типов создавали конструкторы

А. Л. Швецов, А. А. Мику-лин, В. Я. Климов.

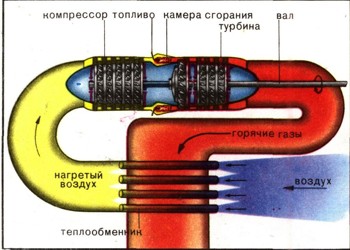

Схема газовой турбины.

Дизельные двигатели В 1897 г. немецкий инженер

Р. Дизель (см. ст. "Рудольф Дизель") предложил двигатель с воспламенением

от сжатия, который мог бы работать не только на бензине, но и на любом

другом топливе: керосине, нефти. Такие двигатели назвали дизелями.

Тракторные и автомобильные

дизели выпускаются мощностью от 15 до 750 кВт, дизели для передвижных и

стационарных электростанций имеют мощность до 60-70 МВт, а мощность дизелей,

устанавливаемых на морских и океанских судах,- до 45 МВт. В 30-40-х годах

делались попытки применить дизели на самолетах-бомбардировщиках. Очень

удачны оказались дизели в качестве танковых двигателей.

Газовая Турбина Идея турбины, в которой вместо

пара работали бы горячие газы, образующиеся при сгорании топлива,

была высказана еще в конце XVIII в. В 1900 г. русский инженер П. Д. Кузьминский

построил первую работающую турбину такого типа. В 1939 г. в нашей стране

была создана газовая турбина мощностью 750 кВт. Однако у всех этих машин

был общий недостаток - недолговечность. Лопатки турбины омываются потоком

горячих газов, температура которых дается на трансформатор, преобразуется

в нем в ток высокого напряжения, далее по линии электропередачи

поступает

к месту потребления энергии, здесь преобразуется трансформатором в ток

низкого напряжения, после чего поступает к потребителям (см. ст. "Линии

электропередачи (ЛЭП)").

До 90-х годов XIX в. использовался

однофазный

ток, иными словами, от генератора к потребителю шла линия из двух проводов

(кстати, в наших квартирах мы пользуемся именно однофазным током). Однако

попытки создать мощные электродвигатели однофазного тока оказались неудачными,

и долгое время переменный ток применялся главным образом для освещения.

Но в конце 80-х годов XIX в. итальянский ученый Г. Феррарис и американский

электротехник, серб по происхождению, Н. Тесла практически одновременно

и независимо друг от друга разработали теоретические вопросы использования

многофазного тока. К потребителю должно поступать не одно, а несколько

переменных напряжений, одинаковых по размеру, но различающихся по фазе.

Это означает, что перемена полярности напряжений происходит у них не одновременно,

а в разные моменты времени. Феррарис и Тесла доказали теоретически и практически,

что с помощью многофазного тока можно создать

вращающееся магнитное

поле, которое будет вращать роторы электродвигателей переменного тока

так же хорошо, как постоянное магнитное поле - роторы двигателей постоянного

тока, но двигатели при этом станут более простыми по конструкции.

В 1889-1891 гг. русский электротехник

М. О. Доливо-Добровольский предложил систему трехфазного тока, быстро

завоевавшую всемирное признание. Он разработал схемы и конструкции генераторов,

трансформаторов, линий электропередачи, высоковольтных выключателей, измерительных

приборов и электродвигателей. После работ М. О. Доливо-Доброволь-ского

практически вся электротехника стала электротехникой трехфазного тока.

Поэтому все, о чем будет идти речь в дальнейшем, относится по большей части

к переменному току.

|