Пар работаетПаровые котлы Первый паровой котел построил

для своего водо-лодъемного насоса в 1698 г. англичанин Томас Се-вери. Это

был железный бак, под которым в топке разводили огонь. Затем вместо бака

стали применять длинный (10-12 м) цилиндр диаметром около 1,5 м. Его окружали

каменной кладкой, а под ним разводили огонь. Поверхность нагрева, т. е.

поверхность, омываемая горячими газами, у таких котлов была очень мала.

Поэтому пара они производили мало, давление в котле не превышало 1 МПа,

а из-за того, что горячие газы по большей части бесполезно уходили в трубу,

к. п. д. котла был очень низким. Большая часть топлива сгорала впустую.

Такие котлы выпускались до середины XIX в.

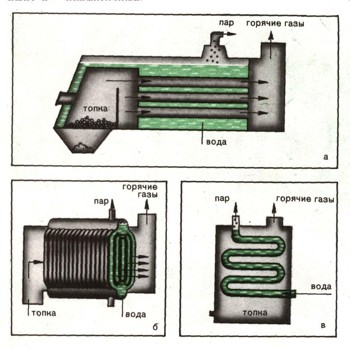

В начале XVIII в. были предложены

котлы иной конструкции: с горизонтальными дымогарными трубами, через

которые проходят горячие газы. Трубы эти со всех сторон были окружены водой.

Сначала делали одну-две трубы большого диаметра (их называли жаровыми),

потом

множество труб малого диаметра (дымогарных). Такие газотрубные

котлы

ставились на паровозах, пароходах и локомобилях. И у этих котлов тепло

горячих газов также использовалось еще очень плохо, а давление пара не

удавалось поднять выше 1,5-1,8 МПа.

Вот почему гораздо большее

распространение получили мощные водотрубные котлы, у которых почти

вся вода находится в тонких длинных трубах, омываемых горячими газами.

Трубы располагаются горизонтально или вертикально и соединяются с барабаном

небольшого диаметра. В нем пар отделяется от воды. Труб сотни, и потому

поверхность нагрева котла получается огромной, измеряемой сотнями и тысячами

квадратных метров, а паропроизводитель-ность достигает сотен тонн пара

в час. Водотрубные котлы позволили поднять давление пара до 20 МПа и выше.

Тепло горячих газов они используют исключительно хорошо: их к. п. д. достигает

90-95%- Горячие газы не только кипятят воду в трубах, превращая ее в пар,

но и подогревают свежую -питательную - воду и подающийся в топку воздух.

Чтобы повысить энергию пара, его также подогревают горячими газами в трубах

пароперегревателя.

В результате газы с пользой отдают почти все свое тепло и выходят в

дымовую трубу, имея температуру всего лишь 140-160° С.

Наконец, в конце XIX в. были

предложены прямоточные котлы. У этих котлов нет барабанов для отделения

пара от воды. Вода превращается в пар по мере движения по трубам: с одной

стороны в трубы подается вода, а с другой - выходит пар. Труб бывает обычно

несколько десятков, общая их длина достигает километра, а располагаются

они в шахте котла зигзагообразно. В нашей стране прямоточные котлы строятся

с 1930 г.

Паровые котлы современной

электростанции - сооружения высотой с 10-12-этажный дом. Производительность

их доходит до 2500 т пара в час, а давление пара достигает 30 МПа при температуре

650° С. Проектируются котлы и много большей производительности: за час

в них будет испаряться 3600 т воды! Столько воды потребляет в сутки поселок

на 8-10 тыс. жителей!

Паровые котлы: а - газотрубный;

б -

водотрубный ; в - прямоточный.

Когда-то давно котлы топили

дровами или крупными кусками угля. Сейчас уголь предварительно размалывают

в тонкую пыль и вдувают в топку через форсунки. В качестве топлива используют

также мазут, природный газ, торф и др. Но особенно широко, и чем дальше,

тем больше, применяют природный газ - самый дешевый вид топлива.

Паровая машина

"Двигатель, универсальный

по своему техническому применению" - такое определение дал паровой машине

К. Маркс. Сто лет она была единственным промышленным двигателем буквально

всюду: на предприятиях, на железных дорогах и на флоте. Паровые машины

стояли и на первых автомобилях. Они вращали роторы генераторов первых электрических

станций. На транспорте паровые машины работали вплоть до 50-х годов XX

в. Кое-где пароходы и паровозы встречаются и сейчас.

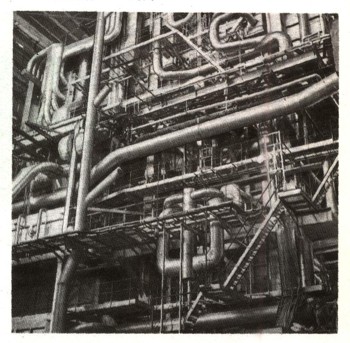

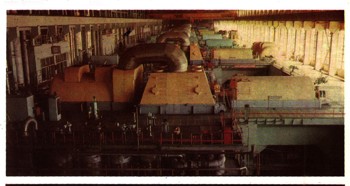

Современный паровой котел (фрагмент). Такой

котел - очень сложное сооружение, его опутывают сотни метров труб. По одним

из них подается вода, по другим - уходит пар.

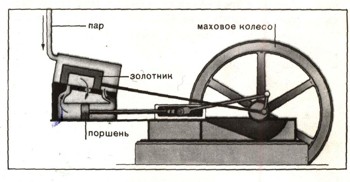

Схема паровой машины.

Первая паровая машина двойного

действия, т. е. такая, у которой пар подавался поочередно - то с одной

стороны поршня, то с другой, была построена в 1784 г. Дж. Уаттом (см. ст.

"Джеймс Уатт"), Главная ее часть - цилиндр, закрытый с обоих концов

крышками. Сквозь одну из них пропущен шток (стержень), на котором

внутри цилиндра укреплен поршень. Снаружи цилиндра шток ходит по

направляющим и с помощью шатуна соединяется с кривошипом

- искривленной в виде буквы П частью вала. На валу сидит маховик,

благодаря

которому вращение вала, а следовательно и движение поршня, происходит более

равномерно. В обеих крышках цилиндра имеются отверстия: в них впускается

пар - сначала с одной стороны, а когда поршень дойдет до противоположного

конца цилиндра - с другой. Управляет впуском пара распределитель - золотник.

Его приводит в движение золотниковый валик с шатуном, связанный с валом

машины через эксцентрик. Особое приспособление - кулиса - позволяет

изменять моменты впуска пара в цилиндр, регулировать длительность впуска

- мощность машины, давать задний ход и останавливать машину.

Пар, выходящий из цилиндра,

можно просто выпускать в воздух. Однако это невыгодно, потому что тогда

его анергия будет использована не до конца, И если, скажем, на паровозах,

где мало места, с этим приходилось мириться, то на морских судах, не говоря

уже о стационарных энергетических установках, пар выпускают в конденсатор

- охлаждаемый водой сосуд, где пар превращается в воду, конденсируегся.

При этом в конденсаторе образуется разрежение, и на поршень действует уже

увеличенная (почти на 0,1 МПа) разность давлений между свежим и

отработавшим

паром. Именно благодаря конденсатору Уатту удалось получить от своей

машины увеличенную мощность. Воду из конденсатора (конденсат)

направляют

обратно в котел. К началу XX в. паровые машины достигали мощности 15 МВт,

самые быстроходные из них развивали до 1000 об/мин, а к. п. д. их возрос

с 0,3% (увы, именно таков был к. п. д. машины Уатта) до 20%. И все-таки

они уже не соответствовали тем требованиям, которые предъявляла техника.

Они были тяжелыми, громоздкими и не обещали никакого дальнейшего повышения

экономичности. Их все больше и больше вытесняли паровые турбины и двигатели

внутреннего сгорания.

Паровая турбина Паровая турбина работает

по тому же принципу, что и водяная, только в ней колесо с лопатками вращается

паром, а не водой. Но эта разница коренным образом повлияла на конструкцию:

паровая турбина ничуть не похожа на водяную. Начать с того, что у ' нее

не один диск с лопатками и не один направляющий аппарат, а несколько. Почему

это так? Потому что пар совершенно не похож по своим свойствам на воду.

В отличие от воды он может

приобрести кинетическую энергию (см. т. 3 ДЭ, ст. "Механика") только в

том случае, если будет течь из области высокого давления в область низкого

давления, иными словами - если будет расширяться. Как и у паровой машины,

у турбины имеется конденсатор, давление в котором 0,0035-0,004 МПа, а давление

в котле -30 МПа, таким образом, пар расширяется почти в 10 тыс. раз! Технически

невозможно создать турбину с одним рядом лопаток, которая бы обеспечила

такое гигантское расширение. Поэтому в одноступенчатой

турбине достаточно

полно использовать энергию пара не удается, к. п. д. ее получается низким,

и таких турбин сейчас не строят.

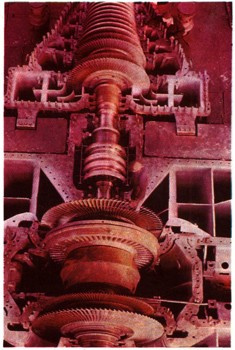

На роторе мощной паровой турбины рабочие

колеса, которым пар отдает свою энергию.

Многоступенчатая турбина

несравненно лучше по своему к. п. д.: проходя мимо многочисленных рядов

лопаток, пар расширяется постепенно, и, таким образом, его кинетическая

энергия переходит в энергию вращения ротора более полно. Чем ниже давление,

тем длиннее лопатки - сразу, глядя на ротор, можно сказать, в каком направлении

будет идти пар.

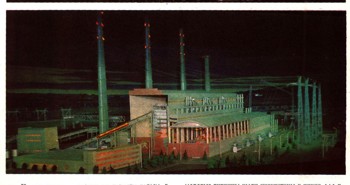

Машинный зал тепловой электростанции с

паровыми турбинами (слева и в центре) и турбогенераторами.

Общий вид тепловой электростанции (макет).

Паровые турбины, как и гидравлические,

подразделяют на реактивные и активные. В реактивных турбинах

пар расширяется, проходя между лопатками направляющего аппарата и между

лопатками ротора. У активных расширение происходит только в то время, когда

пар проходит через направляющий аппарат (в одноступенчатых турбинах старой

конструкции расширение происходило в специальных трубках - соплах).

Паровые турбины были изобретены

в конце XIX в. В 1884 г. англичанин Ч. Парсонс создал -реактивную, а в

1889 г. швед Г. Лаваль - активную турбину.

В нашей стране первая паровая

турбина была изготовлена в 1924 г. на Ленинградском металлическом заводе.

Она использовала пар давлением 1,2 МПа при температуре 300° С и развивала

мощность 2 МВт. На Ленинградском и Харьковском заводах выпускаются в настоящее

время турбины мощностью 500 и 800 МВт, идет подготовка к созданию турбины

в 1,2 ГВт, а в проектировании находятся турбины неслыханной мощности -

около 2 ГВт! Советское турбостроение сегодня - это передовое турбостроение

мира.

Паровые турбины используются

сейчас на морских судах (мощность их сравнительно невелика: до 30 МВт)

и для привода генераторов электростанций - именно для них-то и создаются

турбины колоссальных мощностей.

К. п. д. современных турбин

достигает 40-42%, он непрерывно повышается, хотя довольно-таки медленно.

Тепловая электростанция

(ТЭС) Первая в России тепловая

электростанция с паровыми турбинами была построена в 1906 г. в Москве.

Ее турбоагрегаты (турбины и электрогенераторы) развивали мощность всего

5 МВт. Сейчас на теплоэлектростанциях СССР работают турбоагрегаты мощностью

до 800 МВт.

В первое время тепловые электростанции

строились по такой схеме: из нескольких сравнительно маломощных котлов

пар-поступал в общую сеть, откуда он разводился по турбинам. Сейчас станции

сооружаются по блочной схеме: мощный котел и турбина (моноблок)

или

два котла меньшей мощности и турбина (дубль-блок). Когда тепловая электростанция

с паровыми турбинами строится вдали от городов, то весь отработавший пар

отводится в конденсаторы, где он превращается снова в воду и опять поступает

в котел.

Такие электростанции называют

конденсационными. В городах и вблизи заводов

- потребителей пара и горячей воды - электростанции не только вырабатывают

электроэнергию, но и снабжают дома и заводы теплом. Такие электростанции

называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Пар, проходящий через лопатки

турбины, в определенных местах частично выводят из турбин наружу и направляют

либо на заводы, либо в теплообменники. Там перегретый пар отдает тепло

воде и превращает ее во вторичный пар, который уже идет по трубам

на заводы и в бойлерные - здания, где тоже установлены теплообменники,

но иного типа. Там паром нагревается вода и идет в квартиры: в батареи

центрального отопления и в краны горячей воды. ТЭЦ использует энергию,

заключенную в топливе, в 2-3 раза экономичнее, чем конденсационная электростанция.

Кроме основных агрегатов

- котлов, паровых турбин, электрических генераторов - на электростанциях

имеется немало вспомогательных устройств. Это, во-первых, сооружения водоподготовки:

ведь в котлы должна поступать не обычная вода, а особо чистая. Поэтому

предварительно воду фильтруют, удаляют из нее соли кальция и магния (те

самые, из-за которых в чайниках образуется накипь), иначе они быстро вывели

бы из строя и котел и турбину, а также другие соли. Очищают воду и от малейших

следов масла, и от растворенного в воде кислорода (он вызывает коррозию

стальных труб и лопаток). На конденсационных электростанциях потребность

в такой подпиточной воде относительно невелика, на ТЭЦ же она весьма

значительна, особенно когда пар от турбин отбирается безвозвратно для нужд

теплофикации.

Во-вторых, к вспомогательным

службам относятся и установки топливоподготовки. На электростанциях, работающих

на угле и торфе, топливо, перед тем как сжечь, превращают в мелкую пыль.

Это делают на угольных и торфяных мельницах.

Для создания хорошей тяги

устанавливают мощные дымососы, а чтобы очищать газы, уходящие в трубу,

от золы, устраивают золоуловители и фильтры различных конструкций, в том

числе и электрические.

До 1955 г. основным топливом

у нас в стране был уголь, а сейчас все больше электростанций переводится

на более выгодное топливо - природный газ. Запасы газа в нашей стране огромны,

что и предопределяет его важную роль в производстве электроэнергии. Однако

это вовсе не означает, что угольные электростанции постепенно исчезнут.

Запасы угля весьма велики, особенно в Сибири, и там предполагается строительство

новых мощных тепловых станций, энергия которых по линиям электропередачи

будет идти в Центральную часть СССР и на Урал. Тепловые электростанции

вырабатывают около 80% всей электроэнергии как в нашей стране, так и во

всем мире (вместе с атомными электростанциями, которые по сути тоже тепловые,

но используют внутриядерную энергию урана или другого радиоактивного вещества).

Доля их в производстве электроэнергии останется, судя по всему, неизменной

до конца XX в.

В 1966 г. на юге Камчатки, в долине реки

Паужетки, была пущена первая в СССР геотермическая электростанция.

На снимке: макет Паужетской геотермической

электростанции.

Геотермические электростанции

и гелиостанции Геотермические электростанции

используют

внутреннее тепло Земли. На глубине 2-3 км от ее поверхности температура

недр превышает 100° С. Циркулирующую на больших глубинах воду можно вывести

на поверхность по буровым скважинам и использовать для теплотехнических

целей. В вулканических районах термальные воды находятся ближе всего к

поверхности Земли и имеют высокую температуру (часто они непрерывно выделяются

там в виде пара). В нашей стране первая геотермическая ГЭС мощностью 5

МВт была пущена в 1966 г. на юге Камчатки - в районе вулканов Кошелева

и Камбального, в долине реки Паужетки. В сепараторах от поступившей через

буровую скважину воды отделяется пар. Он подается в турбины, а горячая

вода с температурой около 120° С отводится для теплоснабжения близлежащих

поселков. Станция очень проста по устройству, не требует топлива, а энергия,

вырабатываемая ею, обходится много дешевле, чем энергия, которую дают местные

дизельные электростанции.

За рубежом подобные станции

строят в Италии, Новой Зеландии, США, Японии.

Гелиостанции работают

на тепловой энергии солнечных лучей. Попытки использовать солнечную энергию

относятся еще к середине XVIII в., а в 1912 г. близ Каира (Египет) была

построена солнечная энергетическая установка мощностью около 45 кВт. Но

гелиоустановки всецело зависят от Солнца. Работают они не более нескольких

часов в сутки, да и то лишь в хорошую погоду. Поэтому к ним особый интерес

проявляют главным образом космонавты: ведь в космосе всегда "день". Правда,

на космических кораблях и станциях пока предпочитают использовать более

совершенные полупроводниковые преобразователи солнечной энергии.

|