Зрительные образы в стихотворениях владимира маяковского исследовательская работа по литературе

| Вид материала | Исследовательская работа |

- Методическая разработка урока по литературе «Любовная лирика В. В. Маяковского», 119.15kb.

- Реферат тема: «Творчество Владимира Высоцкого», 223.17kb.

- Научно-исследовательская работа по литературе, 187.38kb.

- Золотарева Владимира Семеновича. Вотчет, 95.65kb.

- Урок литературного чтения в 1 классе на тему: «Образы весны в стихотворениях Т. Белозёрова,, 130.16kb.

- Норман (Norman) Дональд, 252.05kb.

- Р. М. Ханинова хронотоп диалога человека с солнцем в лирике владимира маяковского, 417.37kb.

- Е. И. Жукова (Москва) образы техники, 41.25kb.

- Исследовательская работа по литературе «Роль собственных имён как средства выразительности, 407.92kb.

- Владимира Викторовича Шамова, который стоял у истоков первого Дня города, создал образы, 80.05kb.

Городское управление образованием администрации г. Абакана РХ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Абакана

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ

ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

исследовательская работа по литературе

Работу выполнила:

Обучающаяся 10а класса

МОУ « СОШ № 20» г. Абакана

Щуракова Мария Олеговна

Руководитель:

Учитель русского языка и литературы

Хорина Оксана Николаевна

Абакан, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………..............4

- Зрительные образы в стихотворениях В. Маяковского…………............6

- Связь поэзии Владимира Маяковского с творчеством художников

футуристов первой половины ХХ века…………………………………………12

Заключение……………………………………………………………………….22

Список использованной литературы…………………………………………....23

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Мир разложил на части Пикассо.

Он плоть содрал с вещей.

Так бьют посуду!

На дыбу мир! Скорей! На колесо!

Повсюду щепки, черепки повсюду!

Устал. Пошел пройтись на полчаса

Эх, чтоб еще! Веселой полон злобой

Глядит: кафе. Зашел. Глядит: слеза

Слеза стекает.

Разложи! Попробуй.

Евгений Винокур

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к творчеству поэтов ХХ века - таящему в себе массу невиданного, но очень характерного для постижения мировоззренческой и эстетической ситуации этого периода. Труды издателей, публикаторов, библиографов, исследователей расширяют круг фактических материалов об искусстве начала ХХ века, что, в свою очередь, создает все новые перспективы для обобщений и постижений целостной картины истории поэзии. В русло указанных перспектив включается и настоящее исследование, тема которого связана с расширением контекста исследования жизни Маяковского.

Творчество В. Маяковского всегда воспринималось неоднозначно. Сначала его прославляли как «певца революции»; участника коммунистической партии; затем как поэта – футуриста. Но часто остается в тени Маяковский – художник, хотя был учащимся «Школы живописи, ваяния и зодчества» в Москве. Там Маяковский познакомился с миром литературно – художественного авангарда.

Он принимал участие в художественных выставках современного искусства, выступал с чтением своих стихов, участвовал в публичных выступлениях. Стихи Маяковского в большой мере предназначались для устной декламации. Его «эпатажные» произведения были рассчитаны как раз на авторское чтение в традиционалистически настроенной аудитории, вне которой не могли произвести подразумевавшегося автором шокового эффекта.

^ Объект исследования: стихотворения Владимира Маяковского и картины художников—футуристов (Михаила Ларионова, Марка Шагала, Давида Бурлюка и др.)

Предмет исследования:

- текстология,

- общность и своеобразие зрительных образов Маяковского.

Цель работы: исследование поэтического творчества Маяковского сквозь призму живописи.

Для реализации цели поставлены следующие задачи:

- проанализировать творческий путь Владимира Маяковского как поэта и живописца.

- Сравнить зрительные образы в стихотворения Маяковского с творчеством художников – футуристов первой половины ХХ века.

Гипотеза: зрительный образ у Маяковского можно рассматривать как живописный по своей природе и тем более по конкретным связям с произведениями живописи.

^ Актуальность работы вызвана вниманием современного общества к своей недавней истории, культуре и ее деятелям. В.В. Маяковский, один из ярчайших поэтов Серебряного века, несмотря на наличие в распоряжении литературоведов многотомных исследований, посвященных его творчеству, остается и поныне фигурой, вызывающей споры о роли в искусстве и значимости для современности и будущего.

Методы исследования:

- источниковедческий;

- историко-литературный;

- сравнительно-типологический анализ различных видов искусств.

В основе лежит анализ работ отечественных исследователей, критических статей, монографии, авторефератов.

Отдельных работ, посвященных проблеме зрительных образов в поэзии Маяковского, нет.

^ Теоретическое и практическое значение: использование результатов работы предполагается для изучения поэзии В.Маяковского, художников футуристов для уроков литературы и курса «Мировой художественной культуры».

^ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Никто из русских поэтов не был так близко связан с живописью, как Владимир Маяковский. Это была особая связь. Маяковский подошел к ней как мастер, увидевший в приемах живописи возможности для обновления стиха. Живопись вошла в плоть стиха Маяковского, стала элементом его стиля, то есть органически срослась с другими особенностями его поэтического восприятия. Сам лиризм Маяковского носит изобразительный характер. Чувство и мысль поэта, нагнетаемые до предела, стремятся реализовать себя – не в слове, не в прямом высказывании, а в зримом действии, в предмете, даже в постороннем человеческом образе.

Активность зрительных образов в стихах Маяковского исключительно велика. Многие из них успевают выразить такие оттенки и чувства, какие не вместить в пространный монолог. Ранний Маяковский не любит называть свои чувства, он, как живописей, отделяет их от себя, выражая во внешнем, зримом образе.

В зримых, пластических образах Маяковского высказано единственное доверие к реальной жизни. Ему было близко уитменовское утверждение физиологического человека как чуда и властелина мироздания — тенденция, подхваченная и в разных планах разработанная искусством XX века. При этом ранний Маяковский по сути дела сохранил принцип романтического противостояния. Его герой, являясь выразителем антибуржуазного протеста, в то же время не сливается с массой, толпой, даже если выступает от ее имени. Это человек не только исключительный по индивидуальной характерности, — он одновременно «всечеловек», универсальная идея. Он дерзает встать один на один против миропорядка, и романтическая мера требовательности к «остальным» людям тоже обрекает его на одиночество. Он — «предтеча», категорическая заявка на будущее человечества. Так — с большим или меньшим успехом — «ремесло» превращалось в поэзию. «Одержимость веществом» не прошла, поэт буквально испытывал форму — глазом, слухом, чуть ли не на ощупь. Стихи без «сделанности» были для него уже немыслимы. Но «делал» их человек большой души, раздираемой противоречиями мира.

Разумеется, не всякий зрительный образ у Маяковского можно рассматривать как живописный по своей природе и тем более по конкретным связям с произведениями живописи. Все обстоит гораздо сложнее. Живопись вошла в плоть стиха Маяковского, стала элементом его стиля, то есть органически срослась с другими особенностями его поэтического мировосприятия. Дело доходит до того, что некоторые критики-искусствоведы (Н. Дмитриева), наоборот, отрицают «живописность» Маяковского и возможность сопоставления его стихов с изобразительным искусством. Однако весь вопрос в том, как смотреть живопись, и какую смотреть живопись. На этот счет у Маяковского были свои убеждения и вкусы, и их здесь предстоит подробно рассмотреть. Дело не просто в «поэтике»: разговор о, казалось бы, технических подробностях (о живописном образе у Маяковского, о зрительной реализации метафоры и т. д.) неизбежно касается мироощущения поэта — настолько слиты у него способ видения и сама мысль о мире, настолько резко в первом выражается второе. В живописи начала века проблемы современного искусства встали особенно остро, и это естественно привлекало к ней Маяковского. Но было бы мало показать лишь прямые связи, прямые влияния. Еще важнее отметить связи ненамеренные, так сказать — объективные. Они рождены потоком тех новых мыслей и чувств, которые захватили разные искусства начала XX века, и выразителем которых был среди прочих Маяковский.

Один из новейших исследователей Маяковского, Н. Калитин, остроумно заметил, что Маяковский, разворачивая метафору, словно «забывает» про троп. Он создает картину, исходя из буквального смысла слова, включенного в метафорический контекст. Когда мы произносим обычное, разговорное «нервы расшалились», мы вовсе не рисуем себе сценку: сидят дети-нервы и перебрасываются песочком. А в «Облаке в штанах» нервы не только «шалят», они «пляшут» — пляшут так, что у них «подкашиваются ноги», а в нижнем этаже рушится штукатурка. (Разумеется, в картине, представленной читателем, пляшут люди, но читатель знает, что вся эта пляска — выражение непереносимого напряжения души).

Б. Лившиц верно подметил, что трагедия «Владимир Маяковский» — это лирический монолог, поэма; персонажи ее — лишь зримое воплощение меняющихся интонаций одного голоса. Позже в поэме «Про это» сложная душевная борьба вылилась в драматическое действие с несколькими двойниками. Каждый из них — слепок с поэта, очень похожий на него, и каждый несет нечто новое. Вся сюжетная часть поэмы — описание бреда, вызванного колоссальным напряжением чувств. Будь Маяковский поэтом другого склада, он развернул бы перед нами сложный психологический процесс, смену и нарастание чувств в душе одного героя, в душе возмущенной, страдающей, но по-своему цельной и очень жизнестойкой. А он превращает этот процесс в видимую драму, выводит чувства на подмостки, как реальных, действующих героев. Это склад поэтического мышления, вернее — видения. Он проявляется и проще, без деформации сюжета, — в обычном для Маяковского перенесении чувства на предмет. Вещи у раннего Маяковского действуют и чувствуют, как люди, а чувства лирического героя «овеществляются» с поразительной смелостью. Необычной выразительностью наполняются старые тропы, в частности метафора. Надо было бесконечно верить в силу резких и изощренных зрительных восприятий, чтобы так смело сводить к ним выражение сложных и тонких чувств, как это делал Маяковский. Он превратил «зрительную» метафору в поэтическую норму, он ввел ее в самую «серьезную» лирику — часто уже не скрываясь за иронией.

Какой поэт не говорил до Маяковского, что у него «душа горит», «сердце горит»? Но для русского поэта XIX века было бы немыслимо изобразить при этом клубы дыма или хлопоты пожарных. Одним из самых смелых оказался Фет: он сблизил горение сердца с пылающей зарей; ее «величавый блеск» должен напомнить любимой об огне, сжигающем поэта.

^ Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:

Там человек сгорел!

Но как далеко это отстает от знаменитого «пожара сердца» в поэме Маяковского «Облако в штанах».

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле,—

ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Здесь не просто слиты воедино два образа — горящий дом и сердце — и не просто свойства одного приписаны другому. Круг ассоциаций гораздо шире. Метафоричность сближения почти не осознается: настолько достоверны физические ощущения. И каждое из них — в центре новых ассоциаций, новых образов. «Запахло жареным» (сердцем!) — это внутри общей трагической темы определился новый зримый конфликт — с обывателем, любопытным до чужих страданий, как до чужих кастрюль. И вторжение сапожищ не только развертывание образного ряда (пожар — пожарные) — они страшны в резком, почти зримом контрасте с трепетным комочком сердца. И, наконец, самое поразительное, одинаково логичное и неожиданное: поэт пытается «выскочить из сердца»:

^ Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Это уже прямо рассчитано на восприятие глазом, сколь бы фантастическим ни было зрелище. Так на протяжении четырех строф проносится перед читателем серия зрительных образов — от правдоподобных, «похожих» (проститутки, прыгающие из окна, принюхивающийся обыватель) до гротескно-деформированных, условных. И за всеми — полыхание пожара. Без этой зрелищности — нет Маяковского; она и возмещает то, что называют психологизмом. Ведь чувства в стихах по сути дела не названы; есть острые ощущения, меняющаяся интонация; остальное, неназванное — верит поэт — откроется глазу читателя. В поэме «Флейта-позвоночник» заглавный образ не просто высказывает идею «последнего концерта», предсмертной песни — он буквально поражает зрительной остротой: флейта действительно похожа на позвоночник.

Собственно говоря, сложность стиха Маяковского, его «густота» во многом связаны с тем, что при чтении мало воспринимать логику повествования и слышать интонацию — надо еще и многое видеть. Случаются забавные ляпсусы, когда читатель или критик не может видеть так, как видел Маяковский, и пытается растолковать его «странные» метафоры исключительно в словесном, логическом ряду. «Фокусник рельсы тянет из пасти трамвая», — пишет Маяковский, и В. Перцов очень сложно поясняет: есть выражение «трамвай пожирает рельсы», Маяковский — бог весть с какой целью — «перевернул» эту метафору. Это ли не формальный изыск? Г. Черемин разумно возражает на такое толкование: ничего он не перевернул — он просто перешел на заднюю площадку вагона и увидел, что рельсы тянутся «из пасти», а вовсе не «пожираются». Добавлю, кстати, что здесь, как это часто бывает у Маяковского, с реальной картиной городского пейзажа соседствует другая, «посторонняя»: циркач тянет из чьего-то рта длинные полоски бумаги или ленты (этот же образ — в другом стихотворении, через много лет, когда речь зашла о «лирических кастратах»: «Тянет, как фокусник, строчку изо рта и у себя и у других»). В сложном метафорическом образе у Маяковского (вроде «пожара сердца») как бы два слоя: идет рассказ о психологическом действии — и одновременно дается показ, точнее — появляется ряд картин-иллюстраций к событию, которые в предметности своей могут вовсе не совпадать с сюжетом, а дополняют, «дорисовывают» его эмоционально. Происходит своеобразный кинематографический «наплыв».

Зрительный образ в стихах Маяковского часто необычен. Поэт не боится деформировать или нарочито упростить его. В сатире это естественная норма. Говоря: «Не разорваться же мне», мы вряд ли представляем реальное физическое действие. А Маяковский издевается: почему бы и не разорваться? — «До пояса здесь, а остальное там» («Прозаседавшиеся»), Или зрительно реализует метафору «подлиза»: «лижет в пояс, лижет ниже…» Но и в лирических и героических стихах он часто отказывается от внешнего правдоподобия. В «Облаке в штанах» он заставлял нас вообразить человека, выскакивающего из собственного сердца («Дайте о ребра опереться»). Там деформация была вызвана кричащей трагичностью чувства.

Искусство Владимира Маяковского примерялось к эпохе, и поэт не видел другого пути, кроме решительного обновления искусства — не только его формы, но самой цели. Мир открылся поэту в зримых, пластических образах, из всех органов чувств он, кажется, больше всего доверял глазу, и это уже не поэтика, а миропонимание.

^ СВЯЗЬ ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ-ФУТУРИСТОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ЕКА

Почти все русские футуристы начинали с живописи и в той или иной мере владели ее профессиональными секретами. Давид Бурлюк и посейчас известен больше как художник. Рисовали Маяковский, Хлебников, Каменский, Крученых.… Но главное даже не в этом. Поэты-футуристы не только признавали — они утверждали приоритет живописи в выражении современности. Ценя Ван Гога, Сезанна и фовистов как предшественников, они главную ставку делали на самую «левую» живопись — кубизм и футуризм. Именно здесь находили они торжество принципа «сделанности», ту «одержимость веществом», которая должна была вытеснить из искусства отживший, по их мнению, психологизм. Важно отметить, что с выходом в искусство футуристов нарушились привычные связи между поэтами и художниками. Связь по идее, повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по «мастерству», по методу — недаром поэзия футуристов и Маяковского дает сравнительно мало материала для тематических сопоставлений с произведениями живописи.

С Маяковским дело обстояло сложнее, его бунт очень скоро обнаружил активный общественный смысл. Единственное доверие к чувственному миру соединяло его с футуристами, но если для некоторых футуристов оно было лишь позицией эстетической, то для него оно стало частью философского самосознания в мире, своеобразной основой «философии действия». Стало, конечно, не сразу и не изнутри искусства, а под влиянием жизни. Начинался его бунт вполне «по-футуристски» — в сфере эстетической, и его внутренняя потребность противостоять миру находила отклик в творчестве крайних «левых»: «левое» искусство тоже сохраняло принцип противостояния, только место героя (персонажа) в нем занял сам автор — как «мастер», придающий порядок хаосу «остального» мира. «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!» — звал Маяковский в своих первых стихах. Он умел удивляться миру вещей, заговоривших (после импрессионизма и символизма) полнозвучным языком объемов и красок. В напряжение глаза вмещался порой весь его темперамент. Город рисовался как гигантский натюрморт, поэт еще осознавал себя в живописце. Доверие к зримому, осязаемому навсегда останется свойством его «земной» поэзии. Но на первых порах он нередко только рисовал, действуя приемами любимых художников. Некоторые метафоры в ранних стихах — не столько поэтические находки, рожденные движением определенного чувства, сколько прямое перенесение в стихи приемов современной картины. «А сквозь меня на лунном сельде скакала крашеная буква», — читаем в стихотворении «Уличное». И возникает соблазн связать этот странный образ с теми трагическими эмоциями, которые — тоже в «овеществленных» образах — уже врывались в стихи Маяковского «Людям страшно — у меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик». Но все объясняется проще. Кубисты Пикассо и Брак, отказавшись от иллюзорной перспективы, пытались заменить ее комбинацией плоскостных планов. Используя принцип витрины, они имитировали в картине прозрачные плоскости, между которыми располагался разложенный предмет. От прозрачных плоскостей (стёкла витрины) зримыми оставались буквы рекламы, крупные на первом плане, мельче — на третьем. Они должны были создавать глубину, «пронизывая» предмет без нарушения плоскостности холста. Из этого эксперимента и возник образ в «Уличном» (отмечено Н. Харджиевым). Другой пример — стихотворение «В авто», параллель к тем же кубистическим опытам с буквами вывесок в соединении с «картиной движения» итальянских футуристов:

^ Город вывернулся вдруг.

Пьяный на шляпы полез.

Вывески разинули испуг.

Выплевывали

то «О»,

то «S».

Подобных стихотворений у раннего Маяковского не так уж много. Не это откровенное подражание картине сделало его поэтом. И не голые эксперименты с «кубизмом слова», «футуризмом слова» вроде натужной игры в обратные рифмы: «У-лица. Лица у догов годов резче. Че-рез…» и т. д. Настоящая поэзия (и настоящая, творческая связь с живописью) начиналась там, где чувственное переживание натуры выражало мысль, приобретало яркую эмоциональную направленность. «А вы могли бы?» — озаглавил Маяковский одно из своих ранних стихотворений:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

Это тоже — от живописи. Детали городского пейзажа (в частности, снова вывески) скомпонованы в натюрморт. Но поэт не просто пишет этот натюрморт, он тут же «читает» его, отрицая будничный, утилитарный смысл вещей и словно демонстрируя, как в «мертвой натуре» художник выражает живое «я», свое отношение к жизни. Заключительное двустишие стихотворения — уже прообраз «Нате!», брошенного в лицо самодовольного мещанина. И оно не звучит неожиданно. Размежевание намечено сразу. Для тех, к кому обращается поэт, «косые скулы океана» на блюде студня — абсурд. В яблоке любого натюрморта они увидят яблоко — не больше, и водосточные трубы никогда не запоют для них, как флейта. Пока это — размежевание по степени живописной зоркости и эмоциональной полноты при взгляде на будничные вещи.

Деформация зрительного образа у Маяковского очень скоро перестает быть только лабораторным поиском. За нарочитой эксцентричностью приоткрывается реальное, далеко не простое чувство:

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:

«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

лицо вытянулось, как у груши.

«Сумасшедший!

Рыжий!» —

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

Комментируя это стихотворение, А. Крученых писал: «Это не стихи, а ремесленная подпись к картине М. Ларионова “Парикмахер”». На деле было, по-видимому, не так просто — если даже толчком действительно послужил один из «Парикмахеров» художника-футуриста. Есть лишь одна возможность относительно сблизить эти разные вещи. Было время — Ларионов создавал «провинциальный» стиль, с оглядкой на примитив, вплоть до вывесок заштатных парикмахерских. Это были поиски новой формы. Но в нарочитости примитива вдруг прорывались нотки иронии, порою даже драматически окрашенной, — хотя бы в изображении солдатской жизни. У Маяковского — уже гротеск, клоунада с драматическим подтекстом («Ничего не понимают» — озаглавил он стихотворение). Уместнее, пожалуй, вспомнить здесь другого художника — Марка Шагала. За пестротой эксцентричных образов Шагала улавливали голос еврейского гетто. Одних зрителей веселят его картины: коровы летают по воздуху — «так мой сынишка рисует». Другие ежатся при виде этого неустойчивого мира, где так легко оказаться вверх тормашками. Речь идет не о влиянии. Речь идет о том, что Маяковский прибегал к эксцентричной выходке, скрывая за ней смятенное чувство, как скрываются за инфантильностью примитива некоторые художники XX века, на поверку далеко не такие уж наивные и веселые, во всяком случае — ушедшие далеко от здоровой бесхитростности основоположника современного «примитивизма».

Был в высказываниях раннего Маяковского культ живописного профессионализма, требование «самоопределения» живописи: «Утвердив цвет, линию, форму как самодовлеющие величины, живопись нашла вечный путь к развитию». Или: «Писание картины — это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Это первая, главная наука, называющаяся композицией…». Формализм? С одним существенным пояснением. В. Кандинский поставил целью создать идеальную абстрактную «Композицию». Он предпринял попытку, говоря словами Пикассо, «изобразить невидимое, то есть неизобразимое». Для Маяковского все обстояло по-другому. В его ранних «формалистских» требованиях есть некий практицизм, изнутри разъедающий программу чистой живописи. Он не эстет, и он не мыслитель метафизического толка, — он, скорее, мастер, испытывающий декоративные возможности материала. Пока — в рамках картины. Но ведь будет время, когда он потребует от художников не писать картины, а делать полезные «вещи». Это тоже заблуждение, и в 20-х годах оно приведет к резкому конфликту с живописью. Но так или иначе — была деловитость в овладении материалом. Она грозила увести за пределы искусства, но не от практических требований жизни.

В «фламандизме» Багрицкого тоже есть экспрессионистская нотка, как в творчестве некоторых его современников-живописцев, связанных с немецким экспрессионизмом. Однако Маяковский пошел гораздо дальше Багрицкого, и от добротной голландской манеры в его «живописи» нет даже следа. У него эмоция не просто вступает в конфликт с привычным обликом вещи — она вселяется в саму вещь, распирает и меняет ее форму. Вещь сама начинает жить и чувствовать.

Конечно, не все здесь идет «от живописи», пусть даже самой «левой», — в дело вступает поэтическая фантазия, — однако новая живопись как бы подталкивала поэтические поиски Маяковского: в ней самой сказывались сходные тенденции — в форме и в содержании. Уже у Ван Гога важен не выбор вещей, даже не материальное их качество — важна та преувеличенная выразительность, которая заражает нас чувством художника, подчас отрицая достоверные свойства вещей. Это стремление «оживить» вещи во времена Маяковского приобрело еще более сложный характер, выйдя за пределы выразительности, «манеры» как таковой. Вспомним у Маяковского:

Вот видите! Вещи надо рубить!

Недаром в их ласках провидел врага я!

С футуристическим задором творил молодой поэт беспощадный суд над «старьем». За передвижниками оставлялась одна заслуга: «Художники эти когда-то много потрудились на пользу отечественной этнографии». Импрессионисты — «те же передвижники-фотографы, только голубые». Симпатии отдавались «левым». Но тоже с оговорками.

Собственно, законченной программы у Маяковского не было. Были поиски, определенный вкус — и споры с самим собой. Их порождала жизнь. Вот два высказывания Маяковского о задачах живописи, разделенные всего лишь полугодом. Первое (в статье «Живопись сегодняшнего дня»): «Дублирование жизни? Зачем? Каждый день, надрывая зрачки на кричащих красках жизни, гоняясь глазами за змеиными линиями движения, уставая над формами цифр и букв, вы хотите не новой усталости от второй такой же жизни, а отдыха, игры для глаза. <…> Возьмите от жизни элементы всякого зрительного восприятия, линию, цвет, форму и, закружив их танцем под музыку сегодняшнего дня, — дайте картину». Маяковский ли это? Отдых, игра, наслаждение. Если и не турецкий диван, то, скажем, карусель. Но вот второе высказывание (в статье «Вравшим кистью»). Между ними — начало мировой войны, значение которой для развития поэта трудно переоценить. Дублирование жизни, фотографизм и здесь отвергаются начисто. Но с другой целью и по другой причине. Обращаясь к «передвижникам-фотографам» и еще сохраняя фрондерский тон, поэт восклицает: «Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: «Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина». Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. <…> Эй, вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие природу, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!» И вслед за этой бравадой, почти гордящейся «пророчеством» «левых» (оно им приписано, впрочем, задним числом), уже по-настоящему серьезные и большие слова: «Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных в Калише. Можно не писать о войне, но надо писать войною!»

Маяковский, понятно, не просто заимствовал у живописи предметность и колорит. Речь идет о живописности поэта, прежде всего поэта. Картина слилась с энергией слова, обогатилась ею и подчинилась ей, приобретя тем самым признаки временного искусства. И второй момент, не менее важный. Та живопись, которую любил Маяковский, сама претендовала на динамику, «недоступную живописи». Новая живопись учила Маяковского видеть остро и неожиданно, но влияние, в широком смысле, не было односторонним. Живопись сама шла навстречу литературе, хотя и отрицала застылый повествовательный сюжет. И как раз Н. Дмитриева, сомневающаяся в «живописности» Маяковского, в своей книге «Изображение и слово» говорит об этом: «Изобразительное искусство нового времени испытывает на себе воздействие литературы не только сознательно, но и невольно, даже тогда, когда хочет как раз обратного: хочет утвердить свою независимость от методов слова. Оно ищет повышенной выразительности, начинает изображать не столько самую предметную действительность, сколько впечатления от нее, — в сущности, это и есть своеобразное усвоение опыта словесных искусств». Любопытно, что к кинематографу Маяковский по-своему тоже шел «от живописи» — по крайней мере, с мыслью о живописи. В 20-х годах он отвернулся от «картинок», предпочитая им кино, видя в кинематографе современное изобразительное искусство. И причиной было не равнодушие к живописи, а неутоленная любовь, чрезмерность требований. Живопись не дала или мало дала той повышенной выразительности, которой ждал от нее поэт».

Своеобразным «практицизмом», как уже говорилось, отмечен и другой ряд связей раннего Маяковского с живописью — его связи с «вещизмом», главным образом кубистического, а отчасти и супрематистского характера. Здесь выразились разные стороны его единой программы. Во-первых, черты экспрессионизма были и у кубистов (в первую очередь у Пикассо), своеобразным компромиссом между кубизмом и экспрессионизмом были картины итальянских футуристов. Во-вторых — и это важнее, — чувство «мастера», подчиняющего материал, «одержимость веществом» постепенно слились у Маяковского с широкой программой переустройства быта, укрощения хаоса. Выбирая, «рубить» или «любить» вещи, он их все-таки больше любил. Позже, уже после революции, он не случайно выделил среди кубистов Леже, увидев в его работе практически полезное искусство-ремесло, способное пойти в быт и на производство. Максимализм революционной цели повлек за собою максимализм средств — и Маяковский не остановился перед утилитаризацией искусства, выделив и даже преувеличив те элементы прикладничества, которые действительно свойственны живописи кубистического и супрематистского толка. Впрочем, эти выводы прояснились потом. В ранний период Маяковский и кубизм воспринимал скорее поэтически. Повышенное чувство материала, замкнутый в себе предметный эксперимент кубистов подталкивали и обостряли поиск новой поэтической образности, нередко принимавшей у Маяковского нарочито «сделанный», или, как он говорил, «виньеточный» характер.

В немалой степени связь с живописью сохранилась и в поэзии позднего Маяковского — только следует отметить важные изменения в самом характере этой связи.

Просто «уйти» из поэзии Маяковского живопись не могла: в основе его связи с нею — принципиальное доверие к чувственному, зримому миру, а это доверие Маяковский сохранил до конца, оно свойство его «земной», практически устремленной поэзии, его философии действия. Но живопись в его стихах заметно «потеснилась», утрачивая прежнюю «самостоятельность» (уходило в прошлое, как говорил сам поэт, стремление к виньеточному самоценному образу, где умение «видеть» было чуть ли не решающим). Место прежней агрессивности чувств занимает в поздних стихах Маяковского подчеркнуто четкая идея, логика, и сами чувства стали преобладать открытые, «названные». Рационалистическая прямота выдвинула на первое место слуховое воздействие стиха, поэзия Маяковского становится ораторской по преимуществу.

Речь идет не о том, что для каждого поэтического образа Маяковского можно найти живописное воплощение, стоит только смелее коверкать натуру. Поэзия имеет свои законы, и поэтическая метафора, будь она самая «зрительная», не так-то просто переносима на полотно или в рисунок. Однако при теперешнем состоянии изобразительного искусства, во всяком случае книжной графики, нет здесь и прежнего разрыва. «Солнца шар я держу на руках» — так мог сказать поэт и в прежние времена. Художник, соблюдающий академические нормы, не рискнул бы тогда иллюстрировать такие стихи. Маяковский сам «иллюстрирует» свои мысли и чувства — в самих стихах.

Когда берешь в руки том Маяковского, хочется видеть в нем, пожалуй, даже не иллюстрации к тексту. Скорее здесь место для самостоятельных работ художников, близких Маяковскому по духу и стилю, — в том числе тех, у которых он сам учился, и тех, кто испытал его влияние. Пикассо, Гросс, Леже, Ривера, Сикейрос, Родченко, Моор… Список можно продолжить. Живописцы, графики, плакатисты — их немало, могущих войти в книгу Маяковского, близких ему по мотивам и по мастерству. Такая книга была бы интересной во многих отношениях: яснее стали бы разные стороны мироощущения Маяковского, его стиля, вкуса наконец. И дело не только в сходстве мотивов, в перекличке тем или жизненных устремлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все сказанное о связях Маяковского с живописью относится в основном к раннему периоду его творчества. Именно здесь наиболее очевидно его стремление показать не только предметный мир, но и само лирическое чувство — перенеся его на предмет, «вселив» в предмет и тем самым, изменив привычное представление о вещах.

Зрительный образ стал плотью стиха Маяковского, он не описание предмета, а свойство стиля, мироощущения. Почти снята та дистанция между предметом и словом, которая делает возможным обратный процесс — отделение предмета от слова. Маяковский буквально впитал живопись в свои стихи, поэтически претворил ее приемы, слил их с приемами ораторской речи, с энергией ритма — получились стихи (не картины в рифмах), стихи «весомые, грубые, зримые». Они говорят своим языком, у них свой дух и стиль — и именно эта определенность будит в памяти имена художников, говорящих в своем искусстве не буквально «по-маяковски», а о том же и похоже.

Таким образом, современная живопись дала Маяковскому многое — и в ощущении действительности, и в поисках новой формы. Увлекшись поначалу прямым перенесением ее приемов в стихи, он постепенно определил принципы своей, поэтической живописи, способной выражать большие общественно-активные чувства.

^ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. – М., 2001.

- Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка. – М., 1943.

- Катанян В.В. Маяковский – художник. – М., 1963.

- Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы, Очерки. – М., 2009.

- Минералова И.Г. Эпатаж как художественный прием в стиле В. Маяковского // Владимир Маяковский и его традиция в поэзии. Исследование. – М., 2005.

- Минералова И.Г. Русская литература Серебряного века (поэтика символизма). – М., 1999.

- Тимофеева В.В. Язык поэта и время. Поэтический язык Маяковского. – Л., 1962.

- Тредиаковский В. К. Избранные произведения.(Маяковский).- М.-Л., 1963.

- Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура Маяковского.- М., 1970.

- Шкловский В.Б., Асеев Н.Н., ссылка скрыта В.В. Мой Маяковский. Воспоминания современников.- М., 2007.

^ СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

^

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Владимир Владимирович Маяковский

А МОГЛИ БЫ ВЫ?

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

[1913]

^

Владимир Владимирович Маяковский

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал - спокойный:

"Будьте добры, причешите мне уши".

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

лицо вытянулось, как у груши.

"Сумасшедший!

Рыжий!" -

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

[1913]

Владимир Владимирович Маяковский

УЛИЧНОЕ

В шатрах, истертых ликов цвель где,

из ран лотков сочилась клюква,

а сквозь меня на лунном сельде

скакала крашеная буква.

Вбиваю гулко шага сваи,

бросаю в бубны улиц дробь я.

Ходьбой усталые трамваи

скрестили блещущие копья.

Подняв рукой единый глаз,

кривая площадь кралась близко.

Смотрело небо в белый газ

лицом безглазым василиска.

[1913]

^

Владимир Владимирович Маяковский

В АВТО

"Какая очаровательная ночь!"

"Эта,

(указывает на девушку),

что была вчера,

та?"

Выговорили на тротуаре

"поч-

перекинулось на шины

та".

Город вывернулся вдруг.

Пьяный на шляпы полез.

Вывески разинули испуг.

Выплевывали

то "О",

то "S".

А на горе,

где плакало темно

и город

робкий прилез,

поверилось:

обрюзгло "О"

и гадко покорное "S".

[1913]

^

Владимир Владимирович Маяковский

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,

в зеленый бросали горстями дукаты,

а черным ладоням сбежавшихся окон

раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно

увидеть на зданиях синие тоги.

И раньше бегущим, как желтые раны,

огни обручали браслетами ноги.

Толпа - пестрошерстая быстрая кошка -

плыла, изгибаясь, дверями влекома;

каждый хотел протащить хоть немножко

громаду из смеха, отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,

в глаза им улыбку протиснул; пугая

ударами в жесть, хохотали арапы,

над лбом расцветивши крыло попугая.

[1912]

^

Владимир Владимирович Маяковский

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,

а я вам открыл столько стихов шкатулок,

я - бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

Где - то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтичного сердца

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,

ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,

кривляться перед вами не захочется -и вот

я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам

я - бесценных слов транжир и мот.

[1913]

^

Владимир Владимирович Маяковский

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-

лица.

Лица

у

догов

годов

рез-

че.

Че-

рез

железных коней

с окон бегущих домов

прыгнули первые кубы.

Лебеди шей колокольных,

гнитесь в силках проводов!

В небе жирафий рисунок готов

выпестрить ржавые чубы.

Пестр, как форель,

сын

безузорной пашни.

Фокусник

рельсы

тянет из пасти трамвая,

скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули,

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

"Я не хотела!" -

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь

сладострастно снимает

с улицы

черный чулок.

[1913]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Владимир Маяковский

фотопортрет

Владимир Владимирович Маяковский

Рулетка

Давид Бурлюк

Головы 1911г.

Марк Шагал

Скрипач

Михаил Федорович Ларионов

Парикмахер 1907г.

Пабло Пикассо

Обнажённая в кресле 1929г.

Арнольд Беклин

^ Остров Мертвых

Давид Бурлюк

Фотография

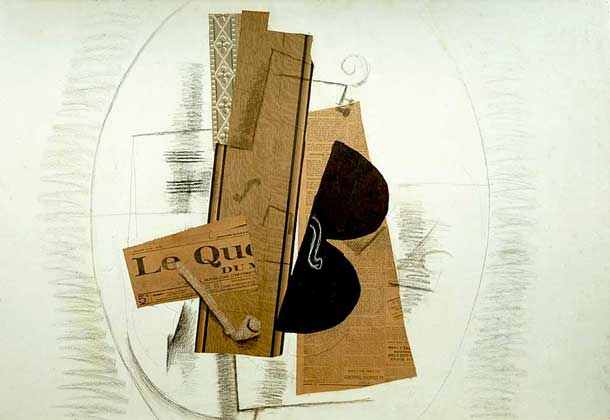

Пабло Пикассо

^ Кларнет и Виолончель 1913г.

Марк Шагал

Полет над городом

Жорж Брак

^ Скрипка и трубка

Винсент Ван Гог

Коридор в убежище

Жорж Брак

Женщина с Гитарой

Пабло Пикассо

Музыкальные инструменты 1912г.

Марк Шагал

Утраченный еврейский мир

Александр Иванович Лактионов

Обеспеченная старость

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Критики о Маяковском…

Адамович Г.В.

(Из статьи «Судьба Маяковского»)

Нет твердых, бесспорных оснований утверждать, что среди молодых советских поэтов идет сейчас нечто вроде «переоценки» Маяковского. Но, по-видимому, молодежь стремится установить свое, особое отношение к нему, отношение, не совсем сходящееся с тем, которое господствовало еще недавно. Интересна и показательна в этом смысле дискуссия, отчет о которой был помещен в июльской книжке журнала «Октябрь» за 1963 год.

Литературная судьба Маяковского сложилась так, как не могла бы она сложиться ни в одной стране, где существует свобода мнений. Всем известно, что при жизни поэта у него было множество врагов, с настойчивой яростью отрицавших его значение и даже его дарование. Однако вскоре после смерти Маяковского Сталин назвал его «лучшим, талантливейшим поэтом вашей советской эпохи», и, разумеется, в тот же день, в тот же час язвительные критические выпады сменились сплошным славословием. Один из ораторов, выступавших на той дискуссий, о которой я упомянул, утверждает, однако, что «нет ничего ошибочнее мысли, будто слава Маяковского рождена отзывом Сталина».

Так это или не так, разбирать сейчас не станем. Но вот что удивительно: даже и теперь, когда, по словам того же оратора, «культ личности успешно преодолевается», даже и теперь нельзя себе представить, чтобы появилась в Советском Союзе статья, где в ценности творчества Маяковского были бы высказаны сомнения. В этом смысле положение его таково же, как и положение Максима Горького. Как и Горький, он до сих пор вне критики, он — над критикой, на недосягаемой для нее высоте, и, очевидно, читатели с этим свыклись и не находят в этом ничего ненормального. А между тем единство и однообразие допускаемых в печать восторгов искусственно, и, наверное, оно не соответствует, да и не может соответствовать истинному отношению к Маяковскому или к Горькому в многомиллионной стране. <...>

Маяковский — великий поэт? Горький — великий прозаик? Допустим, оставим сейчас эти вопросы открытыми. Но ведь и Пушкин был, кажется, великим поэтом. Между тем о Пушкине и при его жизни, и позднее писалось Бог знает что, и это ничуть не повредило его славе. Ткачев после выхода «Войны и мира» печатно заявил, что «в этом романе бездарно все, начиная с названия», и все-таки Толстой остался Толстым. ... Рано или поздно это насильственное единогласие, это общеобязательное славословие должно обернуться против тех, кого оно будто бы возвеличивает, и намеки на это можно найти в отчете о той же дискуссии, где сказано, например:

«Некоторые товарищи склонны полагать, что величие Маяковского связано с той формулой, которой он удостоился в годы культа... Они полагают, что критику культа следует распространить и на эту формулу о якобы лучшем и талантливейшем».

Несомненно, какое-то «переосмысливание» Маяковского намечается в наши годы повсюду — даже и вне советской России, среди тех литераторов и ценителей поэзии, которые к поклонникам его не принадлежат. Огромный талант его почти никем уже не оспаривается. Однако признание таланта все-таки не то лее самое, что возникновение любви к таланту, и надо сказать правду: есть люди, только поэзией или только для поэзии и живущие и все-таки неспособные Маяковского полюбить.

Отталкивают не его приемы, не внешние особенности его поэзии, да и как же не видеть, что он был неистощимо находчив в словосочетаниях, неистощимо остроумен и блестящ даже и тогда, когда ломал русский язык в угоду своим футуристическим прихотям? ...Гораздо хуже то, что сквозит в самых прославленных поэмах его, охарактеризованных, кстати, на дискуссии как «бессмертные шедевры»: развязность, поза, ходульное, вызывающее панибратство со всем миром и даже с самой вечностью, самоуверенное похохатывание, отсутствие «словечка в простоте»...

А талант, повторяю, был огромный, редкий, и надо иметь «пробку вместо уха» (выражение Ремизова, впрочем, по другому поводу), чтобы этого не расслышать. На эстраде Маяковский бывал неотразим. Читал он свои стихи изумительно, как не прочтет ни один артист. Но напрасно было бы искать в его книгах того, что люди ищут и находят у Пушкина или у Тютчева, у Лермонтова или у Блока: он не только не даст им ничего глубокого, облагораживающего, неподдельно человеческого, но отшвырнет их, да вдобавок еще и выругается.

Может быть, Маяковский сам чувствовал, что был по отношению к своему таланту предателем? Как знать! Умер он рано, умер трагически, и о том, как бы развивался дальше его талант, мы можем только гадать.

Критики о Маяковском…

^

Ю.А. Карабчиевский

(Из книги «Воскресение Маяковского»)

Душевная мука — первый личный мотив, на который мы отзываемся в стихах Маяковского и в подлинность которого не можем не верить. <...>

Восприятие мира как чего-то целостного, пронизанного непостижимой тайной, было напрочь ему несвойственно. Он видел мир как совокупность частей, имеющих определенную геометрическую форму, механически соединенных между собой и действующих также по законам механики (абсолютно, кстати, ему неведомым, но как-то само собой разумеющимся). <...>

...Чувством слова он был наделен замечательным — но только в ограниченном, поверхностном слове, доступном глазу и слуху. Правильно было бы о нем сказать, что он обладал чрезвычайно острым, порой гениальным, чувством словесной поверхности. <...>

Стихи Маяковского могут нравиться, ими можно восхищаться, их можно любить — но их нельзя пережить, они не про нас. И это, конечно же, не оттого, что Маяковский пишет всегда о себе, а, напротив, оттого, что о себе он не пишет. Его стихи всегда декларация, никогда не исповедь. И даже если он провозглашает: «исповедь!» — все равно декларация. <...>

Никакие блага, никакие почести, ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой. Он дал этой власти дар речи. Не старая улица, а новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы. <...>

Отношение к Маяковскому всегда будет двойственным, и каждый, кто захочет облегчить себе жизнь, избрав одного Маяковского, будет вынужден переступить через другого, отделить его, вернее, отделять постоянно, никогда не забывая неблагодарной этой работы, никогда не будучи уверенным в ее успехе. <...>

Притяжение к Маяковскому рано или поздно вызывает отталкивание — как естественный и очень понятный защитный рефлекс. И однако, тем более, страшной серьезности его как явления уже никто не в силах оспорить. В сущности, он совершил невозможное. Действуя в бесплодном, безжизненном слое понятий, общаясь лишь с поверхностным смыслом слов, с оболочкой людей и предметов, он довел свое обреченное дело до уровня самой высокой поэзии... Его вершина пуста и гола, не сулит взгляду ни покоя, ни радости, — но она выше многих соседних вершин и видна с большого расстояния. Так будет всегда, хотим мы этого или нет. В этом исключительность Маяковского, его странное величие, его непоправимая слава.

Ю.К. Олеша

^

(Из книги «Ни дня без строчки»)

Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза — сквозь обои, сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это был взгляд гения...

Это был король метафор... Среди тысячи созданных им метафор он создал одну, которая потрясает меня. Говоря о силе слов, он сказал, что той силе слов, которой «рукоплещут ложи», он предпочитает ту силу, от которой «Срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». Так мог сказать только Данте. <...>

Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным перечислению всех его строк.

^

Критики о Маяковском…

Ю.Н. Тынянов

(Из статьи «Промежуток»)

Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времен Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в «высокости», а только в крайности связываемых планов — высокого и низкого, в том, что в XVIII веке называли «близостью слов неравно высоких», а также «сопряжением далековатых идей». <...>

Маяковский в ранней лирике ввел в стих личность не «стершегося поэта», не расплывчатое «я» и не традиционного «инока» и «скандалиста», а поэта с адресом. Этот адрес все расширяется у Маяковского; биография, подлинный быт, мемуары врастают в стих («Про это»). Самый гиперболический образ Маяковского, где связан напряженный до истерики высокий план с улицей, — сам Маяковский.

М. И. Цветаева

^

(Из статьи «Эпос и лирика современной России»)

...Говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о веке, нам непрестанно придется помнить на век вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс – так скоро-то не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придётся не назад, а вперед. <…>

Когда я говорю «глашатай масс», мне видится либо время, когда все такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда все такими будут. Пока же, во всяком случае, в области чувствований, конечно, Гуливер среди лилипутов, совершенно таких же, только очень маленьких <…>

Ритмика Маяковского – физическое сердцебиение – удары сердца – застоявшегося коня или связанного человека… Маяковский, даже в своей кажущейся свободе, связан по рукам и ногам. О стихах говорю, ни о чем другом. <…>

Важная особенность – Маяковский-поэт весь переводим на прозу, то есть рассказуем своими словами, и не только им самим, но любым. И словаря менять не приходятся, ибо словарь Маяковского – сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как и словарь «Онегина», старшими современниками почитавшийся «подлым»). Утрачивается только сила поэтической речи: маяковская расстановка, ритм…

Б.Л. Пастернак

^

(Из повести «Охранная грамота»)

Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой. <...>

Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия — одно недоразуменье, временно неразъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

Критики о Маяковском…

Ю.П. Анненков

(Из книги «Дневник моих встреч»)

После самоубийства Маяковского, Сталин мог бы слово в слово повторить статью Троцкого, посвященную Есенину, но Сталин ограничился лишь одной фразой:

"Маяковский есть и останется лучшим и наиболее способным поэтом нашей советской эпохи, и равнодушие к его памяти и к его произведениям является преступлением".

Какой-то И. Беспалов тоже написал о Маяковском: "Он вел борьбу с капитализмом средствами поэзии и был поэтическим соратником рабочего класса и его партии на всех этапах революции":

И это именно потому, что он стал "наиболее способным поэтом советской эпохи" и "вел борьбу с капитализмом средствами поэзии", а не остался просто большим, свободным и независимым поэтом, - это именно поэтому Маяковский, обладатель богатейшего таланта, неподдельный создатель новейших форм, которые взбудоражили молодую русскую поэзию, застрелился.

Счастливая жизнь (и особенно - с ванной комнатой) никогда не ведет к самоубийству.

^ В.В. Банников

(Из книги «Три века русской поэзии»)

По силе таланта и размаху литературной деятельности Маяковский принадлежит к числу титанических фигур русского искусства. Его поэзия - художественная летопись нашей страны в эпоху Великой Октябрьской революции и построения социализма. Маяковский - истинный певец Октября, он как бы живое олицетворение нового типа поэта - активного борца за светлое будущее народа. Его стихи и поэмы "весомо, грубо, зримо" навсегда вошли в историю XX в.

С удивительной смелостью новатора Маяковский вторгся в традиционную, утвердившуюся еще в XVIII столетии силлабо-тоническую систему стихосложения. Стих Маяковского опирается не на музыку ритма, а на смысловое ударение, на интонацию. Количество слогов в строке утратило у Маяковского решающее значение, возросла и качественно изменилась организующая роль рифмы, резко выявился разговорный характер стиха, воспринимаемого прежде всего на слух, с голоса, в широкой аудитории. Стих, читаемый глазами, и стих речевой соединились. Это был крупнейший со времен Пушкина, принципиально новый шаг в развитии русской поэзии.

Огромное влияние Маяковского на советскую поэзию заключается не только в области стихотворных форм. Маяковский утвердил новый взгляд на поэта, на его роль в обществе как бойца. "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо",- требовал он. Маяковский мощно влиял на прогрессивную поэзию всего мира - у него учились Иоганнес Бехер и Луи Арагон, Назым Хикмет и Пабло Неруда. Поэзия Маяковского активно действует в нашей жизни и поныне.