Научный редактор А. Реан Редакторы М. Шахтарина, И. Лунина, В. Попов Художник обложки В. Шимкевич Корректоры Л. Комарова, Г. Якушева Оригинал-макет подготовила М. Шахтарина ббк 88. 6

| Вид материала | Книга |

- Научный редактор А. Реан Редакторы М. Шахтарина, И. Лунина, В. Попов Художник обложки, 5588.39kb.

- Серия «Мастера психологии» Главный редактор Заведующий редакцией Ведущий редактор Литературный, 6744.57kb.

- Борин Редактор О. Пузырева Художник обложки В. Шимкевич Подготовка иллюстраций И. Резников, 5706.44kb.

- Борин Редактор О. Пузырева Художник обложки В. Шимкевич Подготовка иллюстраций И. Резников, 5694.39kb.

- В попов Ведущий редактор а борин Научный редактор э эидеиилпер Редамор в попов Художник, 8286.23kb.

- Карпова Выпускающий редактор А. Борин Литературный редактор Т. Темкшш Художник обложки, 8503.17kb.

- В. В. Усманов Заведующий редакцией П. В. Алесов Редактор Т. П. Ульянова Художественный, 3113.66kb.

- Евстратова, К. Виткова Художник обложки В. Королева Подготовка иллюстраций Н. Резников, 2205.08kb.

- Евстратова, К. Виткова Художник обложки В. Королева Подготовка иллюстраций Н. Резников, 2183.64kb.

- Главный редактор Зав психологической редакцией Зам зав психологической редакцией Ведущий, 16568.8kb.

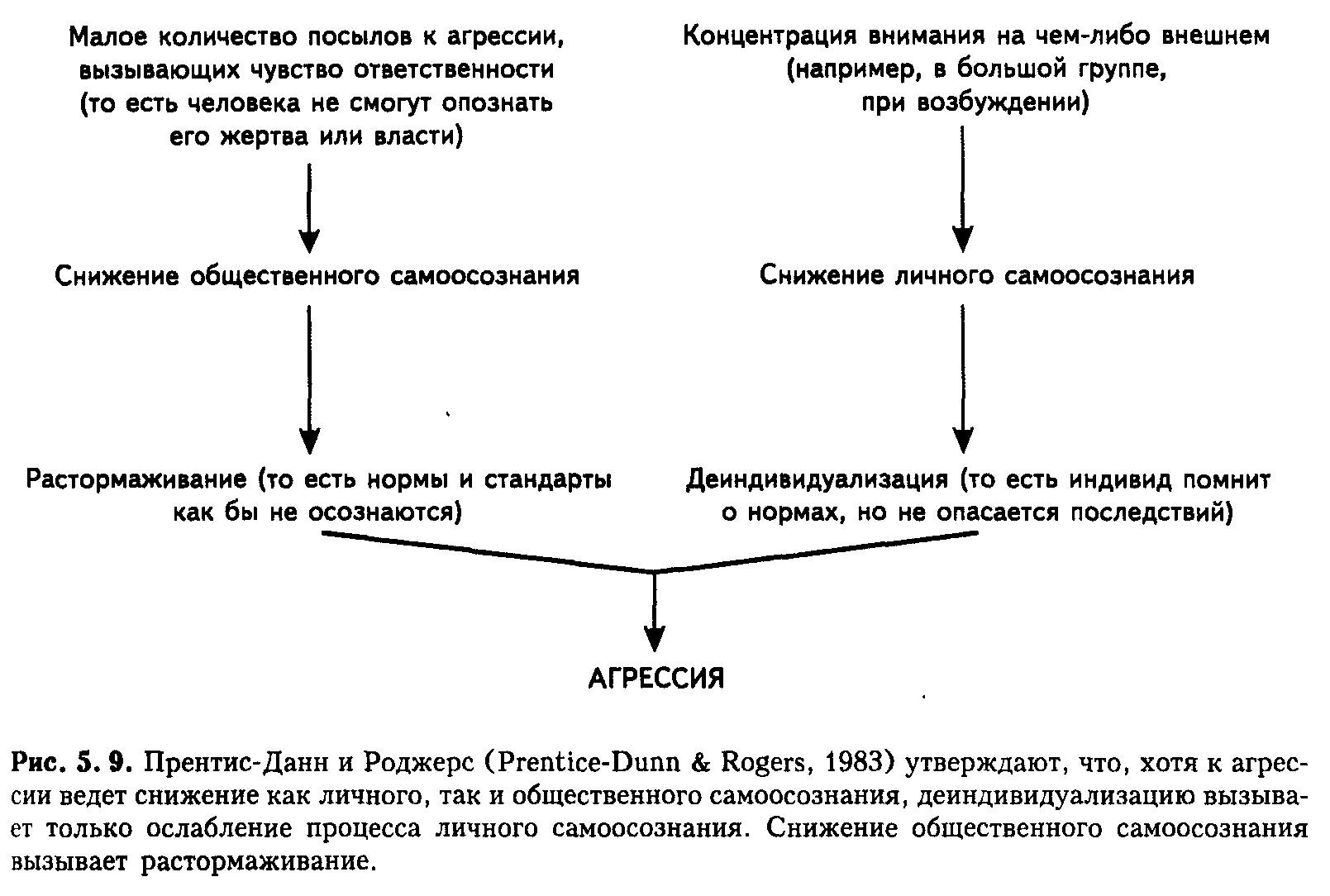

Прентис-Данн и Роджерс (Prentice-Dun & Rogers, 1982) проверили свою теорию экспериментально, манипулируя такими переменными, как ответственность и внимание испытуемых, чтобы выявить возможные эффекты от действия этих двух видов посылов на самоосознание и агрессию. Агрессия измерялась мощностью электрического разряда, которые испытуемые наносили жертве, когда та пыталась вспомнить некоторые моменты видеоигры. Испытуемым, объединенным в группы по четыре человека, говорили, что при выполнении интеллектуального задания они должны будут сообщить о своих мыслях, возникших при решении разнообразных когнитивных задач. Обстановка, порождающая «посылы, подвигающие взять ответственность на себя», возникала благодаря некоторым обстоятельствам и инструкциям: испытуемые встречались с будущим объектом агрессии (ассистентом экспериментатора) лицом к лицу; им говорили, что экспериментатора интересует мощность электрических разрядов и что испытуемым предстоит снова встретиться со своей жертвой после выполнения задания. Испытуемые в варианте «посылы к снятию с себя ответственности» не разговаривали с объектом агрессии и не видели его, им сообщали, что мощность выбранных ими разрядов электрического тока экспериментатора не интересует.

186

С помощью не менее сложного набора условий исследователи манипулировали условными раздражителями внимания. Для испытуемых в варианте «внешние посылы, побуждающие к взятию ответственности на себя» предъявлялось множество стимулов с целью отвлечения людей от собственных мыслей и ощущений: указания не сосредоточиваться на себе, акцент на групповую, а не индивидуальную деятельность, громкая возбуждающая рок-музыка, вербальное взаимодействие с другими участниками эксперимента и захватывающая красочная видеоигра. В варианте «внутренние условные раздражители ответственности» испытуемые сидели в ярко освещенной комнате; инструкции сводились к просьбам сосредоточиться во время задания на собственных мыслях и ощущениях; видеоигра, предложенная им, была сравнительно скучной. Все испытуемые получали опросник, предназначенный для измерения степени деиндивидуализации, а также личного и общественного самоосознания.

Как и предполагалось теорией дифференциального самоосознания, условные раздражители, усиливающие чувство ответственности, обостряли общественное самоосознание, но не влияли на личное. Испытуемые в варианте «низкое чувство ответственности» подвергали жертву более мощным разрядам электротока по сравнению с испытуемыми из группы «высокое чувство ответственности». Также, в соответствии с выдвинутой гипотезой, испытуемые в варианте «внутренние условные раздражители ответственности» были более склонны к личному самоосознанию и были менее агрессивны, чем группа в варианте «внешние условные раздражители ответственности». Исследователи утверждают, что в предыдущих экспериментах по исследованию деиндивидуализации и агрессии манипулировали одновременно и ответственностью, и вниманием. При этом они отмечают, что к подлинной деиндивидуализации ведут только посылы, наводящие на мысль, что ответственность ложится на группу целиком, как это было продемонстрировано в их эксперименте — снижением личного самоосознания, сопровождаемого усилением агрессии. В других экспериментах, поставленных ими, получены дополнительные подтверждения зависимости между личным самоосознанием и агрессией, вызванной деиндивидуализацией (Prentice-Dunn & Spivey, 1986; Spivey & Prentice-Dunn, 1990).

Обставляя свой дом, Билл и Диана повесили в кабинете зеркало во всю стену. Когда Боб рассказал Диане о влиянии самоосознания на агрессию, она уговорила мужа в первую очередь приобрести зеркало. Может быть, им удастся преодолеть негативное воздействие различных внешних детерминант агрессии благодаря повышению личного самоосознания!

РЕЗЮМЕ

Внешние детерминанты агрессии — это те особенности среды или ситуации, которые повышают вероятность возникновения агрессии. Многие из этих детерминант тесно ассоцированы с состояниями физической среды. Так, например, высокая температура воздуха повышает вероятность проявления агрессии либо, напротив, эскапизма. В соответствии с моделью негативного аффекта по Беллу и Бэрону (Bell & Baron, 1976), умеренно высокие температуры, по сравнению с низкими или очень высокими, в наибольшей степени способствуют заострению агрессивных тенденций. Умеренно высокая температура воздуха усиливает негативный аффект (то есть дискомфорт), вследствие чего возрастает вероятность проявления индивидом агрессивных реакций. Однако, если дискомфорт, вызванный ненормально высокой температурой воздуха, очень силен, то не исключено, что индивид в такой ситуации предпочтет бегство, поскольку вступление в агрессивное взаимодействие может пролонгировать дискомфортные переживания.

187

Другие средовые стрессоры также могут сыграть роль внешних детерминант агрессии. Так, например, шум, усиливая возбуждение, способствует возрастанию агрессии. Некоторые (впрочем, пока еще довольно скудные) данные свидетельствуют о том, что теснота (скученность) также может спровоцировать агрессию. Наблюдения показывают, что агрессивные реакции усиливаются и в том случае, когда в воздухе содержатся некоторые загрязняющие агенты (например, сигаретный дым, неприятные запахи).

Разнообразные аспекты ситуаций межличностного взаимодействия, так называемые «посылы к агрессии», также могут подталкивать индивидуума к актуализации агрессивных реакций. Эти «приглашения» могут исходить из множества разнообразных источников. Если у потенциального агрессора некоторые индивидуальные характеристики потенциальной жертвы просто ассоциируются с агрессией, он будет склонен реагировать агрессивно. Оружие также служит «приглашением к агрессии», как, впрочем, и демонстрация сцен насилия в масс-медиа.

И наконец, агрессия может как усиливаться, так и подавляться за счет тех аспектов ситуации, которые влияют на степень и характер личностного самоосознания. Когда человек сообразует свои поступки с потенциальной реакцией жертвы или представителей правопорядка, говорят о публичном самоосознании; когда человек сосредоточен преимущественно на собственных мыслях и переживаниях — говорят о приватном самоосознании. Любой из двух указанных типов личностного самоосознания способствует снижению вероятности проявления агрессивных реакций. Аналогичным образом снижение уровня личностного самоосознания, которое может быть описано в терминах процессов дезингибиции и деиндивидуализа-ция, способствует возникновению агрессии.

^ 6 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИИ: ЛИЧНОСТЬ, УСТАНОВКИ И ГЕНДЕР

Поведение, как считает большинство социальных психологов, является совместной функцией отдельной личности и ее окружения. Иными словами, поведение индивида в обществе определяется воздействием ситуации, в которой он оказывается, а также теми качествами, эмоциями и склонностями, которые он проявляет в этой ситуации. Это определение кажется вполне логичным и к тому же имеет многочисленные эмпирические подтверждения (Burger, 1990). Неудивительно поэтому, что оно широко используется в методических разработках, касающихся природы агрессии. Большинство современных теорий, затрагивающих проблему агрессивного поведения, допускают, что оно определяется внешними факторами, имеющими отношение к ситуации или к окружающей обстановке, когнитивными переменными и системами, а также внутренними факторами, отражающими характерные чертыи склонности конкретного агрессора (Bandura, 1986; Berkowitz, 1989; Zillmann, 1988).

Принимая во внимание все вышесказанное, некоторые читатели наверняка зададутся следующим вопросом: что же нового появилось за последние годы в изучении природы агрессии и в том числе влияния на ее развитие личностного фактора? В предыдущих главах, обращаясь, главным образом, к социальным, ситуационным и средовым предпосылкам агрессии, а также говоря о впечатлениях раннего детства, способствовавших ее развитию, мы практически не уделили внимания возможному влиянию индивидуальных особенностей личности на развитие, форму и направление открытой (наблюдаемой) агрессии. Это отнюдь не означает, что мы проигнорировали это обстоятельство. Напротив, мы тщательно все взвесили и решили приступить к рассмотрению индивидуальных детерминант агрессии только после освещения других тем. Такое решение было предопределено двумя основными факторами.

Во-первых, как отмечалось в первой главе, Фрейд, Лоренц и некоторые другие известные психологи, разрабатывая теории агрессии, основной акцент, как правило, делали на важности индивидуальных, или внутренних, детерминант агрессивного поведения. В своих поисках корней агрессивности они ограничились рамками личностной динамики, психопатологии и биологии индивидов, уделяя значительно меньше внимания внешним факторам, способствующим развитию агрессивного поведения. В результате общепринятым стало придавать чрезмерное значение внутренним факторам, недооценивая при этом роль социальных, средовых, когни-тийных и ситуационных переменных, которые мы и решили рассмотреть сначала, для того чтобы покончить с этим широко распространенным недоразумением.

Во-вторых, наше решение начать с описания социальных и внешних детерминант агрессии отражает сложившийся за последние годы порядок освещения этой темы в научной литературе.

189

Таким образом, мы хотели бы убедить читателей в том, что избранная нами последовательность изложения материала не означает отсутствия с нашей стороны интереса к индивидуальным детерминантам агрессии. Напротив, мы полагаем, что личностные особенности играют ключевую роль в развитии агрессивности, и это подтверждается на практике нашими многочисленными исследованиями (Baron, Richardson, Vandenberg & Humphries, 1986).

Поэтому настала пора нажать на тормоза, если так можно выразиться, и сконцентрировать внимание на чертах характера и душевных качествах отдельных личностей, то есть на том, что мы часто обозначали термином индивидуальные детерминанты агрессии. Под этим термином мы подразумевали предпосылки для возникновения и развития агрессии, сосредоточенные в основном в устойчивых чертах характера и наклонностях потенциальных агрессоров. Термин ^устойчивый» в данном случае является ключевым, поскольку, по сравнению с уже рассмотренными нами типами относительно кратковременных эмоциональных и аффективных реакций, индивидуальные детерминанты агрессии имеют более постоянный характер. Таким образом, они в определенном смысле могут переноситься индивидами из ситуации в ситуацию и воздействовать на их поведение в самом разнообразном контексте.

Учитывая возросший в последние годы среди социальных психологов интерес к проблеме личности, неудивительно, что в качестве возможных индивидуальных детерминант агрессии было предложено множество самых разнообразных факторов. Причем большинство из них можно отнести к нескольким основным категориям, три из которых будут рассмотрены в пределах данной главы. Во-первых, мы поговорим о роли различных личностных черт в развитии агрессии. Несложные наблюдения наводят на мысль о том, что определенные индивиды обладают склонностями и характерными чертами, предрасполагающими их к агрессивным выпадам против окружающих. В пользу такого предположения свидетельствует растущее из года в год количество данных (Russell, 1989).

Во-вторых, мы рассмотрим влияние на возникновение агрессии нескольких типов установок и внутренних стандартов. Уже на протяжении нескольких лет считается, что в основе многих актов агрессии лежит предрассудок. В действительности так оно и есть, но проявляется это не столь однозначно и прямолинейно, как может подсказывать здравый смысл. В любом случае, предрассудки и прочие устойчивые установки нередко играют существенную роль в определении того, будут ли некоторые конкретные лица проявлять агрессию против других, а также в установлении целей, которые они изберут при подобных проявлениях.

В-третьих, мы рассмотрим факты, имеющие отношение к гендерным различиям в агрессии. Действительно ли мужчины проявляют более высокие уровни агрессии, чем женщины? И если это так, то почему? Эти вопросы вызывают все больший интерес в последние годы (Eagly & Wood, 1991), и мы непременно рассмотрим данные, имеющие к ним отношение.

Еще один вопрос, который мог бы быть включен в эту главу — биологические и генетические детерминанты агрессии, — будет рассматриваться тем не менее в седьмой главе. В настоящее время наблюдается такой большой прогресс в понимании биологических и генетических причин возникновения агрессии, что для полного рассмотрения этой заслуживающей внимания информации потребуется отдельная глава.

190

^ ЛИЧНОСТЬ И АГРЕССИЯ: ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К НАСИЛИЮ

Обусловлено ли личностными характеристиками то, что одни люди имеют склонность к совершению актов агрессии, а другие — нет? Простые наблюдения приводят к заключению, что да, обусловлено. Большинство из нас могут вспомнить среди своих знакомых лиц, которые из-за необычно высоких или низких «точек кипения», резкого или мягкого стиля поведения и других факторов казались особенно склонными или же, напротив, не склонными к агрессивным действиям (см. рис. 6. 1). Короче говоря, черты характера, похоже, играют важную роль в определении вероятности того, станут ли определенные лица агрессорами или жертвами.

Какие же характеристики являются ключевыми? Какие черты и склонности дают нам возможность говорить о предрасположенности личности к совершению или не совершению агрессивных поступков? Информация, которую мы могли бы получить, важна по нескольким причинам. Во-первых, знание того, какие черты характера ассоциируются с высоким или низким уровнем агрессии, может способствовать пониманию агрессивного поведения в целом и содействовать созданию всеобъемлющих и точных теорий человеческой агрессии. Во-вторых, информация о чертах человеческого характера, обусловливающих склонность к агрессии, может иметь большое практическое значение для прогнозирования тенденций к прямой агрессии и выработки мер по предотвращению или контролю агрессии. В связи с этим интерес к определению личностных характеристик, имеющих отношение к агрессии, значительно возрос за последние годы (Blass, 1991; Bushman & Geen, 1990; Geen, 1991). Исследования по этой проблеме привели к многочисленным вызывающим интерес вспышкам озарения относительно черт характера «горячих», склонных к агрессии личностей. Однако, прежде чем обратиться к этим данным, остановимся вкратце на более существенном вопросе — действительно ли личностные черты настолько устойчивы, что можно оправдать усилия, затраченные на их определение и изучение?

191

^ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ УСТОЙЧИВЫ?

В повседневной жизни мы опираемся на мнение, что черты характера — это единственная реальность, считая, что на поведение людей не влияют ни время, ни обстоятельства. Как это ни удивительно, но некоторые исследователи подвергают сомнению подобные предположения. Они утверждают, что человеческие существа на самом деле едва ли склонны вести себя, думать или чувствовать в одной и той же манере независимо от течения времени или различных ситуаций (Mischel, 1977, 1985), и заявляют, что реакции людей в значительной степени обусловлены текущими ситуациями и с очевидностью меняются в ответ на перемену во внешних условиях. Эти исследователи также считают, что мы воспринимаем поведение других как величину постоянную, что не всегда соответствует действительности (Reeder, Fletcher & Furman, 1989), главным образом потому, что это облегчает задачу понимания людей и прогнозирования их будущих поступков. Как только мы приписываем другим людям определенные черты, мы можем на этом основании прогнозировать их будущее поведение.

В то же время другие исследователи утверждают, что поведение людей на самом деле остается достаточно неизменным на протяжении длительного времени и не зависит от обстоятельств (Byrne & Schulte, 1990). Несмотря на то что они не отрицают важную роль ситуационных факторов в формировании человеческого поведения, они настаивают на том, что люди действительно обладают специфическими чертами, информация о которых может быть полезна для понимания и прогнозирования их поступков. В качестве подтверждения подобных заявлений они ссылаются на исследования, свидетельствующие о том, что люди проявляют поразительную последовательность во многих аспектах поведения даже после сравнительно длительных временных интервалов (Moskowitz, 1982). Такое постоянство, конечно, характерно не для всех черт характера. Но почти каждый, похоже, склонен к одной и той же модели поведения, для актуализации которой необходимы определенные черты и, по крайней мере, определенная ситуация (Ваumeister & Tice, 1988; Tice, 1989).

Несмотря на то что этот спор до сих пор продолжается, все большее число данных свидетельствует о том, что черты характера, обусловливающие склонность к агрессии, сами по себе являются достаточно устойчивыми. Например, Олвейс (Olweus, 1979) в литературном обозрении, посвященном этой теме, отмечает, что данные, собранные в различное время, в течение нескольких месяцев или на протяжении многих лет, подтверждают это предположение. Подобным же образом результат впечатляющего исследования, с выборкой, состоявшей из более чем 1700 мужчин и женщин, дали возможность Бота и Мелзу (Botha & Mels, 1990) сделать вывод, что высокий уровень агрессии, демонстрируемый в определенных ситуациях южноафриканскими детьми, остается столь же высоким и пять лет спустя. Вместе взятые, эти и прочие данные свидетельствуют о том, что индивидуальные различия в склонности выбирать в качестве модели поведения агрессию

192

действительно довольно устойчивы. Были также получены данные о том, что определенные характеристики имеют прямое отношение к агрессии. Эти черты к тому же сохраняют свою силу и по истечении длительных периодов времени и влияют на поведение в самых разнообразных обстоятельствах (Scheier, Buss & Buss, 1978). Принимая во внимание все эти результаты, кажется вполне разумным попытаться определить специфические личностные характеристики, связанные с проявлением агрессии. Многие исследователи взяли на вооружение подобный подход. Основные результаты их исследований суммированы ниже.

По существу, подобные исследования проводились с целью выяснить два главных вопроса. Во-первых, немало усилий было затрачено на определение характеристик, дающих возможность говорить о предрасположенности нормальных людей к агрессии. В этих исследованиях речь шла именно о тех, кто не имеет никаких признаков психопатологии и проявляет агрессию в тех же обстоятельствах, что и многие люди. Во-вторых, значительное внимание было уделено определению характеристик насильников — лиц, для которых проявление крайней агрессивности настолько привычно, что большинство наблюдателей посчитало бы подобное поведение противоречащим представлению о нормальном социальном поведении. У таких индивидов, похоже, имеются психологические проблемы, что предрасполагает их к необычайно высокому и опасному уровню агрессии. Поскольку именно на их совести лежит ответственность за совершение большей части насильственных действий, попытки понять таких людей и выяснить корни их агрессивности кажутся вполне оправданными.

^ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К АГРЕССИВНОСТИ У НОРМАЛЬНЫХ ИНДИВИДОВ

Хотя «здравый смысл» предполагает наличие прочной прямой связи между различными чертами личности и агрессией, на самом деле такую взаимосвязь зачастую очень трудно продемонстрировать (Dengerink, 1976; Larsen, Coleman, Forbes & Johnson, 1972). Во-первых, во многих случаях ситуационные факторы тех типов, что рассматривались в предшествующих главах, оказывают на агрессию большее воздействие, нежели различные черты личности. Другими словами, индивиды действительно различаются по своей склонности к агрессии, но эти различия подавляются мощными ситуационными переменными. К примеру, почти все индивиды, даже «горячие головы», необычайно склонные к агрессии, могут воздержаться от подобного поведения в присутствии полиции. Напротив, почти все, даже те, чей характер почти никогда не давал возможность приобрести опыт агрессивных действий, могут вести себя именно так, если, проходя службу в армии, получают соответствующий приказ от командира. Это важное обстоятельство, к которому мы будем возвращаться в этой главе не раз.

Во-вторых, показать связь между специфическими личностными чертами и агрессией трудно потому, что критерии определения этих черт не удовлетворяют желаемым требованиям надежности или валидности. До известной степени такие способы не в состоянии оценить не только интересующие нас, но и другие черты личности. В исследовательский процесс поэтому вкрадывается ошибка. Благодаря такому оценочному «шуму» нелегко разглядеть связь между исследуемыми чертами личности и ее агрессией.

193

По этим и другим причинам в эмпирическом исследовании зачастую трудно установить наличие взаимосвязи между личностными чертами и агрессией. Однако, несмотря на все эти проблемы, было выявлено определенное число характеристик, имеющих отношение к агрессии. Некоторые из них мы и рассмотрим ниже.

Тревога и агрессия: страх социального неодобрения

Часто считается, что страх — особенно страх наказания — может способствовать подавлению агрессии. Например, в своей знаменитой монографии Доллард и его коллеги (Dollard, Doob, Mowrer & Sears, 1939) заявили: «Сила подавления любого акта агрессии напрямую зависит от степени наказания, ожидаемого в случае совершения подобного акта». Двадцать лет спустя Берковитц (Berkowitz, 1962) заметил, что «склонность к агрессии у индивида напрямую связана с ожидаемым им наказанием или неодобрением за агрессию».

Если, как это утверждается в эмпирическом исследовании Бандуры (Bandura, 1986), страх или тревога сдерживают агрессию, вполне разумно предположить, что люди, склонные к подобным реакциям — наиболее остро чувствующие опасность, — зачастую проявляют меньшую агрессивность: иначе говоря, индивиды с высоким уровнем тревожности имеют тенденцию ожидать наказания или, по крайней мере, социального неодобрения за свое участие в выступлениях против других. Данные, подтверждающие эту гипотезу, были получены в результате нескольких исследований.

В одном из первых экспериментов, связанных с данной тематикой, Денгеринк (Dengerink, 1971) попросил 500 студентов-выпускников заполнить личностный опросник, предназначенный для измерения уровня тревожности (шкала тревожности Ликкена (Lykken's Anxiety Scale; Lykken, 1957). Для дальнейшего исследования были отобраны по двадцать человек из сорока, получившие наибольшее и наименьшее количество баллов по этой шкале. Они участвовали в стандартном исследовании времени реакции по Тэйлору (см. главу 2), во время которого над ними издевался, все более и более входя в раж, мифический оппонент. В соответствии с соображениями, изложенными выше, предполагалось, что испытуемые с высоким уровнем тревожности будут демонстрировать более низкий уровень агрессии, нежели испытуемые с низким уровнем тревожности. Как видно из рис. 6. 2, этот прогноз отчасти подтвердился. На протяжении почти всего исследования испытуемые с высоким уровнем тревожности выбирали для своего оппонента менее мощные разряды электрического тока, чем лица с низким уровнем тревожности.

Однако из рис. 6. 2 также видно, что это различие имело тенденцию с течением времени сходить на нет, полностью исчезая на финальных этапах эксперимента. Следовательно, когда провокация постоянно усиливается, то даже индивиды с высоким уровнем тревожности постепенно начинают встречать агрессию контрагрессией.