Прикладная юридическая психология

| Вид материала | Документы |

- Вопросы к зачету по курсу «юридическая психология», 34.36kb.

- Андреева Г. М социальная психология, 24.81kb.

- Зачету по предмету «юридическая психология», 63.87kb.

- Методические указания студентам к заданиям для самостоятельной работы по дисциплине, 293.96kb.

- Юридическая психология, 1641.99kb.

- Программа дисциплины Юридическая психология для специальности 030301. 65 «Психология», 303.95kb.

- Программа дисциплины Юридическая психология для специальности 030301. 65 «Психология», 320.55kb.

- Методические указания для студентов, изучающих курс «Юридическая психология», 109.97kb.

- Реферат по дисциплине: «Юридическая психология» на тему: Психология потерпевшего, 118.04kb.

- Еникеев М. И. Психология коммуникативной деятельности следователя // Юридическая психология., 138.23kb.

1.2. Предмет юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе наук

Развитие представлений о юридической психологии. Научные представления о связи юридической практики и психологии возникли в связи с работой следователей и в начале этого столетия стали именоваться «психологией следственной деятельности» или «судебной психологией». Время шло, психология стала использоваться в других сферах юридической деятельности, а система юридико-психологических знаний продолжала именоваться «судебной психологией». Только в 60-х годах профессором А.Р. Ратиновым, которому принадлежит приоритет в возрождении и развитии юридико-поихологических знаний в постсталинское время «хрущевской оттепели», было предложено новое название — «юридическая психология», официально включенное в 1969 г. в перечень научных специальностей. По ней стали присуждаться и ученые степени кандидата и доктора наук. Это было не простым переименованием старых знаний, а принципиально новым пониманием сущности и возможностей психологии в юридической практике и, стало быть, новым представлением о предмете этой отрасли научного знания.

Однако и после этого было немало сторонников старого понимания круга юридико-психологических знаний и старого названия. Книги с названием «Судебная психология» продолжали появляться до конца 80-х годов, а учебная дисциплина «Судебная психология» существует до сих пор во многих юридических образовательных учреждениях страны. Рецидивы старого обнаруживаются и в ряде новых книг под названием «Юридическая психология», большую часть которых составляют сведения по психологии следственной деятельности.

Интегративный характер предмета юридической психологии. Система научных знаний, находящаяся на стыке юридических и психологических наук, иначе как юридической психологией именоваться просто не может. Это определяет и интегративную сущность самой реальности и интегративный характер знаний о ней, являющихся юридико-психологическими. Закономерные связи, феномены и механизмы, обнаруживающиеся и действующие при соприкосновении юридической и психологической реальностей, и выступают основой предмета юридической психологии. Возникает, однако, потребность уточнить область распространения этих знаний. Если проанализировать расхождения имеющихся точек зрения на предмет юридической психологии, то можно сказать, что они относятся больше к «юридической части» предмета, чем к психологической.

Юридическая психология, находясь на стыке юриспруденции и психологии, призвана понимать свой предмет в «юридической части» так, как его понимает юридическая наука, а в «психологической» — как его понимает психологическая наука. Поэтому предметом юридической психологии выступает психологическая реальность (психологические феномены, психологические закономерности и психологические механизмы) в деятельности юридических органов, государственных, хозяйственных и общественных организации в их влияниях на правовую систему и зависимостях от нее, а также юридически значимых сторон образа жизни, поведения и правоотношений граждан и их групп. Короче: предмет юридической психологии — психология людей в отношениях с системой права.

Цели и основные задачи юридической психологии как науки. Конечная цель юридической психологии общая с юриспруденцией — построение правового государства и общества, а специфика — способствование достижению ее на основе раскрытия зависимостей и влияний юридико-психологической реальности, а также разработки путей их оптимизации. Основные задачи:

• вооружение всех работников и граждан, включенных в создание и совершенствование правовой системы, достоверными юридико-психологическими знаниями, позволяющими лучше понимать юридико-психологические зависимости, а также пути влияния на них;

• способствование цивилизованному профессионально-психологическому развитию личности работников юридических органов и их профессионализма;

• разработка психологически обоснованных путей повышения эффективности решения профессиональных задач, стоящих перед законотворческий, правоисполнительными и правоприменительными органами и их специалистами, а также деятельности по укреплению правопорядка другими органами, организациями и лицами.

По своим целям и задачам юридическая психология, как видим, является прикладной, практически ориентированной отраслью научного знания. Это и естественно, поскольку само возникновение ее и развитие шло и идет на основе запросов практики и в стремлении обеспечить достижение более высоких результатов в различных видах юридической деятельности. Поэтому и ценность публикаций, ценность учебных дисциплин определяется прежде всего тем, что конкретно они дают практическим работникам, какую «прибавку» в улучшении их работы дает использование данных и рекомендаций юридической психологии. С учетом этого и построено настоящее пособие.

Психологическая сущность и структура предмета юридической психологии. Психологическая реальность, неразрывно связанная с правовой, влияющая на нее и зависящая определенным образом от нее, — это целый мир психических явлений. Хотя он непосредственно не воспринимаем, он — реальность, которая существует и обнаруживает свое существование в поступках и отношениях людей, имеющих юридическое значение. Мы можем не желать признавать и учитывать его, но от этого он не исчезнет и не прекратит свое влияние на состояние законности и правопорядка.

Психология людей в отношениях с системой права (предмет юридической психологии) — это реальность, представленная в своеобразной психологии их, в виде особой психологической функциональной подсистемы их психики, отражающей систему права и регулирующей взаимоотношения с ней, которую, как реальность, и называют правовой психологией людей. Адекватные научные представления об этой психологии, модель психологии людей в правовой системе разрабатывает особая отрасль научного знания, находящаяся на стыке юридических и психологических наук. Очевидно, что эти знания будут адекватны реальности, если будут носить юридико-психологический характер. Все содержание настоящего пособия в развернутом виде раскрывает своеобразие этого человеческого феномена. В основе же его лежит сложный мир человеческой психологии — «вторая Галактика».

Все многообразие мира психических явлений первично делится на мир индивидуально-психологических явлений и социально-психологических, групповых, тесно связанных между собой, но все же качественно своеобразных.

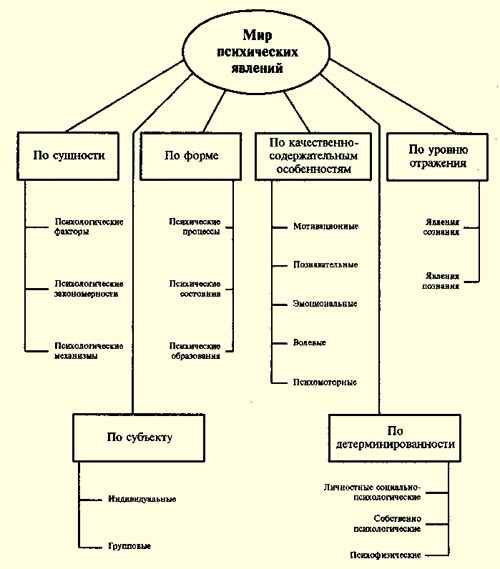

Индивидуально-психологические явления (рис. 1.1) классифицируются по разным основаниям.

По своей сущности и представленности нашему восприятию психические явления делятся на психологические факты, психологические закономерности и психологические механизмы.

Психологические факты — относительно поверхностные, наблюдаемые (в том числе фиксируемые с помощью психологических методик) психологические феномены — проявления существования и действия психики. Умение подмечать психологические феномены, объяснять, понимать, о чем они свидетельствуют, что за ними скрыто, необходимо для профессионала-юриста.

Психологические закономерности — объективно существующие причинно-следственные связи психологических явлений и их обусловливаний. Подмеченные психологические факты невозможно понять, а тем более повлиять на них, не разобравшись в связанных с ними закономерностях. В психике закономерности носят вероятностный характер. Поэтому, изучая, оценивая и учитывая их, правильнее рассуждать по типу: «как правило», «чаще всего» и т.п.

Психологические механизмы - психологические превращения, посредством которых совершается действие закономерностей и происходят переходы от причины к следствию. Психологические факты и закономерности всегда обусловлены такими механизмами. Например, знание правовой нормы и убежденность в необходимости следовать ей имеют связи, но переход одного в другое опосредован психологическими механизмами, которые «сработают», если мы знаем их и умеем привести в действие.

По форме существования все психологические явления делятся на психические процессы, психические состояния и психические образования (свойства, стереотипы).

Психические процессы - изменения на уровне психики: это все возникающее, развивающееся, угасающее, превращающееся во что-то другое. Так, свидетельские показания — продукт процессов восприятия события, его понимания, запоминания, сохранения и воспроизведения. Не разобравшись в психических процессах, трудно что-либо понять в психике человека, а не вызвав нужные процессы - невозможно что-то изменить в ней. Всякое воздействие - воздействие нормы права, профилактическое, управленческое и другое — способно что-то изменить в человеке и его поведении, лишь вызвав необходимые для этого психические процессы.

Психические состояния — целостные особенности совокупности психических процессов, протекающих у личности в данный момент или за определенный отрезок времени. Состояния возбуждения, тревоги, страха, эйфории, беспечности, бдительности и др., испытываемые юристом или находящимся перед ним человеком, существенно влияют на их поведение, восприятие окружающего и т.д. Результат воздействия на гражданина во многом зависит от его психического состояния, от умения юриста сменить неблагоприятное состояние на нужное.

Психические образования (свойства, стереотипы) - закрепившиеся в психике человека (т.е. имеющие тенденцию к повторению, облегченному воспроизведению и протеканию) психические явления. Сформировавшись под влиянием многократно повторяющихся у данного человека психических процессов и состояний, вызванных опять-таки повторяющимися обстоятельствами его жизни, деятельности, учебы и воспитания, они во многом характеризуют индивидуальные особенности и возможности юриста и гражданина. Они также сильно влияют на то, что и как они говорят, воспринимают, понимают, усваивают, делают, относятся, будучи включенными в систему права.

По качественно-содержательным особенностям выделяется ряд психологических явлений.

Мотивационные феномены выполняют в психической деятельности побуждающую функцию и определяют избирательность отношений и активности юриста, гражданина, правонарушителя к окружающему, к происходящим событиям, проблемам, возможностям, будущему и пр. Потребности, мотивы, цели, планы, стремления, психологические установки, интересы, убеждения, взгляды - важнейшие из них и доминирующие среди других психологических факторов, закономерностей и механизмов психики каждого человека имеющие решающее значение в его юридически значимых намерениях, акциях, образе жизни и пр. ,

Рис. 1.1. Мир психических явлений в правовой сфере

Познавательные психические процессы, состояния и образования характеризуют интеллектуальную деятельность и соответствующие возможности человека. Они ответственны за то, что и как, в частности, воспринимается и понимается им в правовой и психологической действительности, какая картина мира и общества складывается и функционирует в его сознании. К ним относятся: ощущения, восприятия, внимание, память, представления, воображение, мышление и речь.

В эмоциональных психических явлениях совершается и выражается переживание человеком своего отношения к окружающему, к правовой действительности, нормам права, правомерному поведению и правонарушениям, правоохранительным органам и пр. Чувства и эмоции — основные разновидности этих явлений, которые сильно влияют на жизнь, поступки, отношения и развитие самого человека. Положительные эмоции сказываются притягательно по отношению к их объекту или предмету, а отрицательные — отталкивающе, что (в зависимости от конкретного случая и его содержательных характеристик) влияет положительно или отрицательно на личность, ее поведение и достигаемые ею результаты. Никакие вопросы укрепления правопорядка основательно решить нельзя, не решив проблему эмоций и чувств человека. Это приходится подчеркивать потому, что именно эмоциями и чувствами чаще всего пренебрегают при решении созидательных юридических проблем.

Волевые психические явления обеспечивают мобилизацию сил и возможностей человека при встрече с трудностями. Они выражаются в волевом усилии, напряжении, настойчивости, упорстве, самообладании и др.

Психомоторные явления включены в регуляцию движений тела, рук, ног человека и выражаются в «мышечном чувстве» (кинестезических ощущениях), «чувстве тела», двигательной памяти, процессах зрительно-мышечной координации, регулирующих движения мысленных образах их и пр. Они активно участвуют в формировании двигательных навыков при обучении специалистов правоохранительных органов.

По уровню отражения различаются явления сознания и бессознательного (иногда некоторые авторы добавляют к ним и подсознательные).1 Сознание включает в себя всю совокупность психических явлений, определяющих осмысленное отношение человека к миру с пониманием его существенных свойств, закономерностей и происходящего в нем. Важный элемент сознания — самосознание, осмысленность собственного существования в объективном мире, своих потребностей, себя самого (образ своего «Я»). Подсознание — совокупность явлений психики, которые не осознаются в какое-то время, но могут быть осознаны. Подсознание еще мало учитывается в юридической деятельности.

Перечисленные психологические явления выступают всегда в комплексе, в виде целостной, системной психической деятельности всех и каждого из людей. В любой момент она протекает в совокупности мотивационных, познавательных, эмоциональных и других психических процессов, опосредованных свойствами человека и закономерностями, при действии разных механизмов, на фоне определенных психических состояний. Глубина и качество правомерного или правонарушающего поведения — результирующий продукт всей этой сложной деятельности и степени ее правовой оптимальности.

По преобладающей детерминированности характеристик психических явлений различаются: личностные социально-психологические, собственно психологические и психофизиологические.

Личностные социально-психологические явления преимущественно обусловлены социальными, т.е. общественными, факторами — социальным окружением: людьми, социальными условиями, событиями и процессами, групповыми социально-психологическими факторами (см. ниже). Они преобладают в важнейших свойствах (направленность, характер) и качествах личности (социальные потребности, отношение к труду и другим людям, мировоззрение, чувство долга, правопослушность, нравственная воспитанность, требовательность к себе и др.), ее привычках, психических состояниях, процессах и проявляются особенно в мотивации, нормах поведения, поступках, деятельности, отношениях и др. Они постоянно проявляются в психической деятельности человека, играют в ней важнейшую роль и характерны содержательными, качественными характеристиками. Важно, что они сильно подвержены социально-психологическим влияниям со стороны других людей и групп.

О собственно психологических явлениях можно говорить лишь в стремлении выделить в психике те из них, которые примерно в равной степени обусловлены как социально-психологически, так и психофизиологически и в то же время в них преобладают свои особенности, связи и зависимости. Чаще всего к таковым относят большинство познавательных качеств (мышления, речи, памяти, представлений, внимания, восприятий), состояний, процессов, значительную часть способностей, знаний, умений и др.

Психофизиологические явления имеют явные зависимости со стороны физиологии, прежде всего центральной нервной системы. Социально-психологические влияния в них представлены менее всего. К ним можно отнести прежде всего те, которые традиционно объединяются в темпераменте человека (чувствительность, уравновешенность, тревожность, устойчивость к риску, подвижность, эмоциональность и др.)2, а также, с оговорками, — ощущения.

Все перечисленные явления — психологические (родовое понятие) и являются лишь разновидностями. Крайностью было бы абсолютизировать специфику детерминации этих явлений, например, считать, что психофизиологические явления целиком зависят от физиологии, фатально неизменны, имеют биологическую природу.

Предмет психологии (и юридической психологии) включает в себя и психологию групп. Это особая, более сложная категория психологической реальности, характерная интегративными и качественно своеобразными психологическими явлениями, механизмами и закономерностями, именуемыми социально-психологическими. Они существенно обогащают и усложняют мир психических явлений, включенных в сферу права, оказывая сильнейшее влияние на вопросы укрепления законности и правопорядка. Как и психология отдельных субъектов права, психология групп, социально-психологические факторы и условия не индифферентны по отношению к ней, а ощутимо и многогранно влияют на нее. Они также нуждаются в изучении, учете и регуляции в комплексе путей укрепления законности и правопорядка, но на практике с ними часто считаются меньше, чем с индивидуально-психологическими явлениями, что естественно приносит немалый урон.

Основными группами социально-психологических явлений выступают:

• массовидные: общественные, коллективные, групповые цели, интересы, запросы, мотивы, мнения, нормы поведения, обычаи и традиции, настроения и др.;

• взаимоотношения: межгрупповые, межличностные, личностно-групповые;

• личностные социально-психологические. Являясь достоянием индивидуальной психики, они выражают, тем не менее, представленность, «жизнь» в ней воздействий первых двух групп социально-психологических явлений (человек думает, переживает, относится, стремится, делает часто так, как думают, переживают и т.д. окружающие его люди).

Действие и взаимодействие социально-психологических явлений, носящих в целом отражающую природу, во многом обусловлены особыми социально-психологическими механизмами: общения, социального восприятия, группового давления, конформизма (подражания), заражения, подчинения, фасилитации — усиления или ослабления взаимодействующих людей. Во многом благодаря им объединения людей приобретают своеобразную групповую психологию, отличную от индивидуальной. Метко и образно выразил это выдающийся российский юрист Ф.Н. Плевако, говоря о толпе: «Толпа - стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими. Толпа - здание, лица - кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм богу, и тюрьма - жилище отверженных. Перед первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом. Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмозакидательство,... Толпа сама чудовище... Толпа заражает, лица в нее входящие, заражаются. Бить их - это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных»3.

Совокупность социально-психологических явлений с определенными содержательными признаками в конкретной человеческой общности образует то, что называется психологией группы (коллектива), или морально-психологическим климатом, психологической атмосферой. От того, какова она, во многом зависят и результаты деятельности группы и каждого его члена. Уровень социально-психологического развития группы определяется степенью социальной, моральной, профессиональной зрелости целей, мотивов, стремлений, мнений, настроений, традиций, обычаев, взаимоотношений и других социально-психологических явлений, господствующих в ней. Группу с высшим уровнем такого развития принято называть коллективом.

Общность и различия психологии групп и поведения людей в них во многом зависят от социально-психологических механизмов, в первую очередь от общения, обеспечивающего быстрый обмен мыслями, чувствами, намерениями и, как следствие, своеобразное «выравнивание», достижение если не одинаковости, то схожести их. Но все же корень общности и различий — в отражательной природе групповой психологии, общности или различии условий, в которых они находятся. Почему люди думают, переживают, хотят одного и того же? Да потому, что они живут в одинаковых духовных и материальных условиях! Почему одна группа думает и делает одно, а другая — другое? Потому что условия этих групп разные! Что надо сделать, чтобы сплотить людей, снять противоречия между группами? Надо прежде всего создать одинаковые условия, ликвидировать очевидные различия. Что надо сделать, чтобы обострить противоречия, разложить до того сплоченную группу? Надо создать разные условия для разных членов группы (или микрогрупп), усилить различия, если они уже есть, помочь всем понять различия, если кто-то (например, главарь) пользуется неосведомленностью группы и присваивает общее.

Все психологические явления оказывают заметное влияние на решение практических вопросов укрепления законности и правопорядка. От того, как в юридических органах считаются с ними, понимают их и умеют влиять на них, во многом зависит успех.

1 Заслуживает внимания мнение К.К. Платонова о некорректности термина «бессознательное». Он предпочитал говорить о «неосознанном», относя к нему то, что еще не осознано либо уже не осознаваемо. Существуют, конечно, мозговые явления, которые не могут быть осознаны. Однако лишенные субъективного компонента, они относятся не к психическому, а к физиологическому отражению, считал он (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1981. - С. 16).

2 Мерлин B.C. Очерк теории темперамента. - М., 1964; Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии: Пер. с польск. - М., 1982.

3 Плевако Ф.Н. Избранные речи. - М., 1993. - С. 530.

1.3. Система юридико-психологического знания

Концепция системы. Система (от греч. systema — целое, составленное из частей; соединение) научной отрасли представляет собой определенным образом структурированную совокупность целостного комплекса ее знаний, их направлений, разделов, частей. Сложность предмета юридической психологии как в его «юридической части», так и «психологической» с очевидностью предопределяет огромный объем взаимосвязанных и взаимопереплетающихся знаний. Изначально интуитивно угадывается ограниченность попытки свести эти знания к психологии следственной деятельности, судопроизводства либо поставить их в центр, лишь обрамляя «венком» кратких сведений о других видах юридической деятельности, работы разных юридических органов и решения многообразных задач по укреплению законности и правопорядка.

Современная юридическая психология, какой она начала становиться с рубежа 70-х годов и ускоряющимся темпом развивается сегодня, представляет собой богатую и разветвленную систему научного знания. В структуру этой системы входят разделы юридико-психологического знания:

• уже сложившиеся к настоящему времени;

• быстро и плодотворно развивающиеся;

• начинающие развиваться;

• которые объективно должны быть представлены в системе юридической психологии, но почти еще не развиты.

При таком подходе система юридической психологии становится похожей на «психологическую систему элементов», сопоставимую по принципу с Периодической системой элементов Д.И. Менделеева. Это позволяет более правильно судить о самой юридической психологии, ее полной системе, состоянии и возможностях, способствует ускоренному преодолению ее научного отставания, ее изучения и использования в юридической практике.

Структура и состояние системы. Макроструктура системы юридической психологии в виде основных частей и разделов представлена на рис. 1.2.

Основы юридической психологии - (первая часть) — исходные научные и прикладные положения, характеризующие ее как отрасль научного знания, находящуюся !на стыке юриспруденции и психологии, ее назначение, концептуальные подходы к научно-психологическому решению проблем укрепления законности и правопорядка, создания общества, основанного на законе.

Эта часть включает в себя основные разделы, каждый из которых образован рядом направлений юридико-психологического знания и их практического приложения:

1) методологические основы юридической психологии — научная база, фундамент всей юридической психологии как особой отрасли научного знания и всех ее разделов. К ним относятся знания о:

• значении, месте юридической психологии в системе науки и юридической практики,

• предмете юридической психологии,

• целях, задачах и системе юридической психологии,

• методологии юридической психологии,

• истории юридической психологии.

Разработок и публикаций по этим вопросам много, хотя они несколько различаются мнениями, характеризующими движение научного знания, его продолжающееся развитие. Остаются слабо разработанными проблемы методологии, имеющие принципиальное и общее значение;

2) психология правового общества и государства — раздел, представляющий собой научно-психологическое видение (модель) правового государства и общества, психологических феноменов, закономерностей, механизмов, отношений, характеризующих субъекты, структуры, общности, граждан, отвечающие требованиям законности, образ жизни, поведение и деятельность, их психологические детерминанты. Исключительно важный раздел, определяющий возможность сравнивать то, что есть сегодня, с тем, что должно быть, и понимать, что надо делать, определять стратегические направления поисков на вызовы времени и существующей практики.

До последнего времени юридическая психология развивалась, как и другие отрасли научного знания, изучающие проблемы укрепления законности и правопорядка, преимущественно как бы с конца, с «ударов по хвостам», исходя из состояния преступности, ее причин и условий, необходимости их устранения и профилактики. Между тем, не менее, а, вероятно, более важен позитивный, созидательный подход — поиск путей утверждения в обществе правозаконности. Он связан с поисками и разработками по направлениям:

• психологии права,

• психологических аспектов уголовно-правовой политики,

• правовой психологии общностей,

• народно-правовой психологии,

• правовой психологии личности,

• психологии правосознания,

• психологии правовой социализации,

• психологии правового воспитания,

• психологии антикриминальной устойчивости личности,

• социально-психологической детерминации правомерного поведения, законности и правопорядка,

• психологических аспектов деятельности государственных органов и общественных формирований по укреплению законности и правопорядка,

• психологических аспектов участия средств массовой информации, культуры и искусства в укреплении законности и правопорядка,

• психологии правового просвещения, пропаганды и агитации,

• психологии личной безопасности граждан и др.;

Рис. 1.2. Макросистема юридической психологии

3) криминальная психология - психология преступности. Ее основные направления:

• психолого-правовая асоциализация,

• психология генезиса противоправного поведения,

• психология личности преступника,

• психология криминальной среды и преступных групп,

• психологические особенности различных видов преступлений,

• психологические причины и условия преступного поведения и образа жизни,

• криминально-психологический мониторинг и прогнозирование и др.

Психологические проблемы криминологии и преступности исследовались активно, но динамика жизни общества не позволяет успокаиваться сделанным, многое из которого быстро устаревает.

Вторая часть юридической психологии — психология организации деятельности правоохранительного органа — содержит совокупность знаний по вопросам организации деятельности правоохранительного органа. Ее основные разделы:

1) психология личности юриста с направлениями:

• психологические требования к личности юриста,

• психологические свойства личности,

• психологические особенности профессионального мастерства,

• профессионально-психологическая подготовленность юриста,

• психология профессиональной культуры юриста,

• психограммы юридических специальностей;

2) психология управления в правоохранительных органах, включающая:

• психологическую концепцию управления в правоохранительных органах,

• личность в системе управления,

• психологию личности руководителя правоохранительного органа,

• психологию управленческой деятельности руководителя, ее стиля и методов,

• психологическую структуру организации управления,

• психологию текущего управления,

• психологию организации деятельности служб и подразделений правоохранительного органа,

• психологические пути совершенствования управления в условиях гуманизации и демократизации жизни общества,

• психологию взаимодействия правоохранительных органов,

• психологию взаимодействия правоохранительных органов с другими органами, структурами, общественными формированиями и населением,

• психологическое обеспечение нововведений в правоохранительных органах;

3) психология работы с персоналом правоохранительных органов, включающая:

• профессионально-юридическое ориентирование,

• особенности психологического отбора в юридические образовательные учреждения и правоохранительные органы,

• психологию юридического образования,

• психологию коллектива правоохранительного органа,

• психологию правового воспитания сотрудников правоохранительных органов,

• морально-психологическую подготовку юриста,

• психологию формирования профессионального мастерства юриста,

• профессионально-психологическая подготовку юриста,

• психологические особенности укрепления организационного порядка и дисциплины в правоохранительных органах,

• психологию научной организации труда в правоохранительных органах,

• психологию профилактики и преодоления профессиональной деформации личности сотрудника правоохранительных органов,

• психологические особенности подготовки и повышения квалификации управленческих кадров;

4) психологическая служба в правоохранительных органах. Раздел приобрел важное значение в современных условиях в связи с созданием психологических служб в МВД, ФСБ, Федеральной пограничной службе и зарождением их в других правоохранительных органах. В этом находит признание практиками возможностей юридической психологии и вместе с тем ожидание, что надежды на нее и работающих в ней практических психологов оправдаются. Огромна ответственность сейчас всех, кто работает в системе юридической психологии, ответственность за удовлетворение ожиданий и будущее юридической психологии. Если практика разочаруется, это может повлечь за собой тяжелые и долговременные последствия для юридической психологии. Потерять престиж легче, чем его завоевать, а тем более повторно. Необходимы общие усилия всего корпуса юридических психологов для оказания помощи психологической службе, забота о ее успехах, усиленная разработка эффективных технологий психологической работы.

Все разделы неплохо развиты, но слабо освещены в широкой печати.

Третья часть — психологические технологии в правоохранительной деятельности — чрезвычайно важное для правоохранительной практики направление исследований и практических разработок. Оно начало по существу создаваться и расширяться с середины 80-х годов опять-таки при активном участии сотрудников Академии управления МВД и Психологического отдела НИИ Прокуратуры. Сейчас оно включает два обширных раздела:

1) психологические действия в правоохранительной деятельности с направлениями:

• психологический анализ профессиональных ситуаций,

• психологический анализ юридических фактов,

• психологический портрет и его составление,

• изучение человека в психологическом наблюдении,

• визуальная психодиагностика криминальных признаков

• составление психологического портрета преступника по следам на месте преступления,

• психологическое наблюдение за группой,

• психология профессионального общения, установления контакта и доверительных отношений,

• психология правомерных психологических воздействий,

• психологический анализ сообщений граждан,

• психология диагностики лжи и скрываемых обстоятельств,

• юридическая психолингвистика,

• психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложного алиби,

• внеэкспертные формы использования специальных познаний психолога в уголовном судопроизводстве,

• нетрадиционные психологические методы раскрытия преступлений,

• судебно-психологическая экспертиза,

• посмертная судебно-психологическая экспертиза;

2) психотехника в работе юриста. В современном виде раздел включает направления:

• психотехника речи,

• психотехника использования речевых средств,

• психотехника использование неречевых средств,

• психотехника построения высказываний,

• психотехника речевого доказывания и опровержения возражений,

• психотехника воздейственности речи,

• общая психотехника профессионального мышления юриста,

• психотехника рефлексивного мышления и др.

Начало изучению психотехники было положено 100 лет назад П.С. Пороховщиковым (П. Сергеич)1, а в последние 10—20 лет оно особенно активизировалось.

Четвертая часть — психология видов правоохранительной деятельности — объединяет юридико-психологические исследования решения разных правоохранительных задач разными правоохранительными органами. Она представляет собой конкретизацию общих психологических подходов и рекомендаций, относящихся к предыдущим трем частям юридической психологии, и дополняет их новыми.

Эта часть включает разделы:

1) психологические особенности решения разных правоохранительных задач с направлениями:

• психология профилактики преступлений,

• психология предупреждения преступлений несовершеннолетними,

• психология профилактики рецидивной преступности,

• психология обеспечения безопасности граждан,

• психология гражданско-правовой работы,

• психологические аспекты борьбы с различными видами преступлений,

• психология раскрытия преступлений («оперативная психология», «психология оперативно-розыскной деятельности»),

• психология расследования преступлений и др.;

2) экстремально-юридическая психология. Этот раздел в связи с обострением криминальной ситуации в стране получил интенсивный импульс к развитию в 90-е годы. Он включает направления:

• психологические особенности экстремальных ситуаций в правоохранительной деятельности,

• экстремально-психологическая подготовленность сотрудника,

• экстремально-психологическая подготовка сотрудника,

• психологическая подготовка начальствующего и командного состава к управлению в экстремальных условиях,

• боевая готовность и бдительность сотрудника,

• психологические аспекты задержания вооруженных правонарушителей,

• психологические основы ведения переговоров с преступниками,

• морально-психологическое обеспечение действий сотрудников правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах,

• психология управления силами и средствами правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах.

3) психологические особенности деятельности разных правоохранительных органов. Система правоохранительных органов, как отмечено выше, включает в себя органы судебной системы, обеспечения охраны порядка и безопасности, предварительного следствия и дознания, прокуратуру, органы правового обеспечения и правовой помощи и негосударственные организации обеспечения правоохраны. Всего их около двадцати. У них есть общие функции и направления деятельности, но есть и особенности, есть своя специфика, определяемая задачами, условиями, объектами, формами и методами ее осуществления, есть свои особенности психологии.

Поэтому научно корректно, практически важно развивать психологические исследования и разрабатывать практические рекомендации по каждому виду правоохранительных органов. Пока такое делается в МВД, ФСБ, Федеральной пограничной службе, органах, исполняющих наказания. Начата работа по таможенным органам и налоговой полиции.

Психологические особенности деятельности других правоохранительных органов еще ждут своих исследователей.

1 П. Сергеич. Искусство речи на суде. - М., 1988.