Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников пб 10-518-02. Литература

| Вид материала | Литература |

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) I. Общие положения, 1039.15kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) пб 10-611-03, 1059.18kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов Печатаются по "Российской газете", 2666.01kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) пб 10-256-98, 1024.33kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) пб 10-256-98, 1024.79kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 4085.92kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением,, 2390.63kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов пб 10-574-03, 3615.21kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов пб 10-574-03, 3301kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более, 969.35kb.

Тема 1.5. Электрооборудование фасадных подъемников

Напряжение от источника питания должно подаваться на подъемник через вводное устройство с ручным приводом.

Вводное устройство должно иметь приспособление для запирания его на замок в отключенном положении, а также указатель положения его рукоятки :«вкл» - «откл».

Электропривод подъемника должен удовлетворять следующим требованиям:

а) снятие механического тормоза должно происходить одновременно с включением электродвигателя или после его включения;

б) отключение электродвигателя должно сопровождаться наложением механического тормоза;

в) должен исключаться самозапуск электродвигателя после восстановления напряжения в питающей сети;

г) силовая цепь электродвигателя должна прерываться двумя независимыми электроаппаратами (выключателями).

Отключение электродвигателя подъемника и наложение механического тормоза должно происходить при:

а) тепловой перегрузке электродвигателя;

б) коротком замыкании в силовой цепи или цепи управления;

в) обрыве одной из фаз питающей сети;

г) срабатывании выключателей безопасности.

Подвесной кабель, идущий к грузонесущему устройству должен быть рассчитан на механические нагрузки, возникающие при эксплуатации подъемника.

Подвесной кабель должен иметь устройство, предотвращающее раскачивание кабеля, а также устройство для его укладки (кроме фасадных подъемников).

Провода и жилы кабелей должны иметь маркировку в соответствии с электрическими схемами подъемника.

Электрические органы управления на шкафах и пультах должны быть снабжены надписями или символами их функционального назначения.

Аппараты управления фасадного подъемника.

Подъемники могут иметь следующие виды управления:

а) внутреннее, при котором пульт управления устанавливается на грузонесущем устройстве;

б) наружное, при котором управление грузонесущим устройством осуществляется с выносного пульта, расположенного вне подъемника.

Грузопассажирские и фасадные подъемники должны иметь в качестве рабочего - внутреннее управление.

У подъемников с реечным приводом и фасадных подъемников на выносном пульте, для проверки аварийных остановов в режиме «Испытания», должна быть предусмотрена кнопка растормаживания привода (без включения его электродвигателя).

Аппараты управления (кнопочные, рычажные) должны выполняться с самовозвратом их в нулевое положение, при котором происходит отключение электродвигателя.

На пульте управления или рядом с ним должна быть предусмотрена кнопка «Стоп», отключающая цепь управления подъемника.

Система управления подъемником должна удовлетворять следующим требованиям:

а) эксплуатация подъемника во всех режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией («Работа», «Монтаж», «Испытания», «Ревизия») должна происходить только при нажатой кнопке или рычаге аппарата управления;

б) в схеме управления должен быть предусмотрен переключатель выбора режимов, обеспечивающий управление подъемником только в одном из этих режимов;

в) остановка грузонесущего органа в крайних положениях должна происходить автоматически.

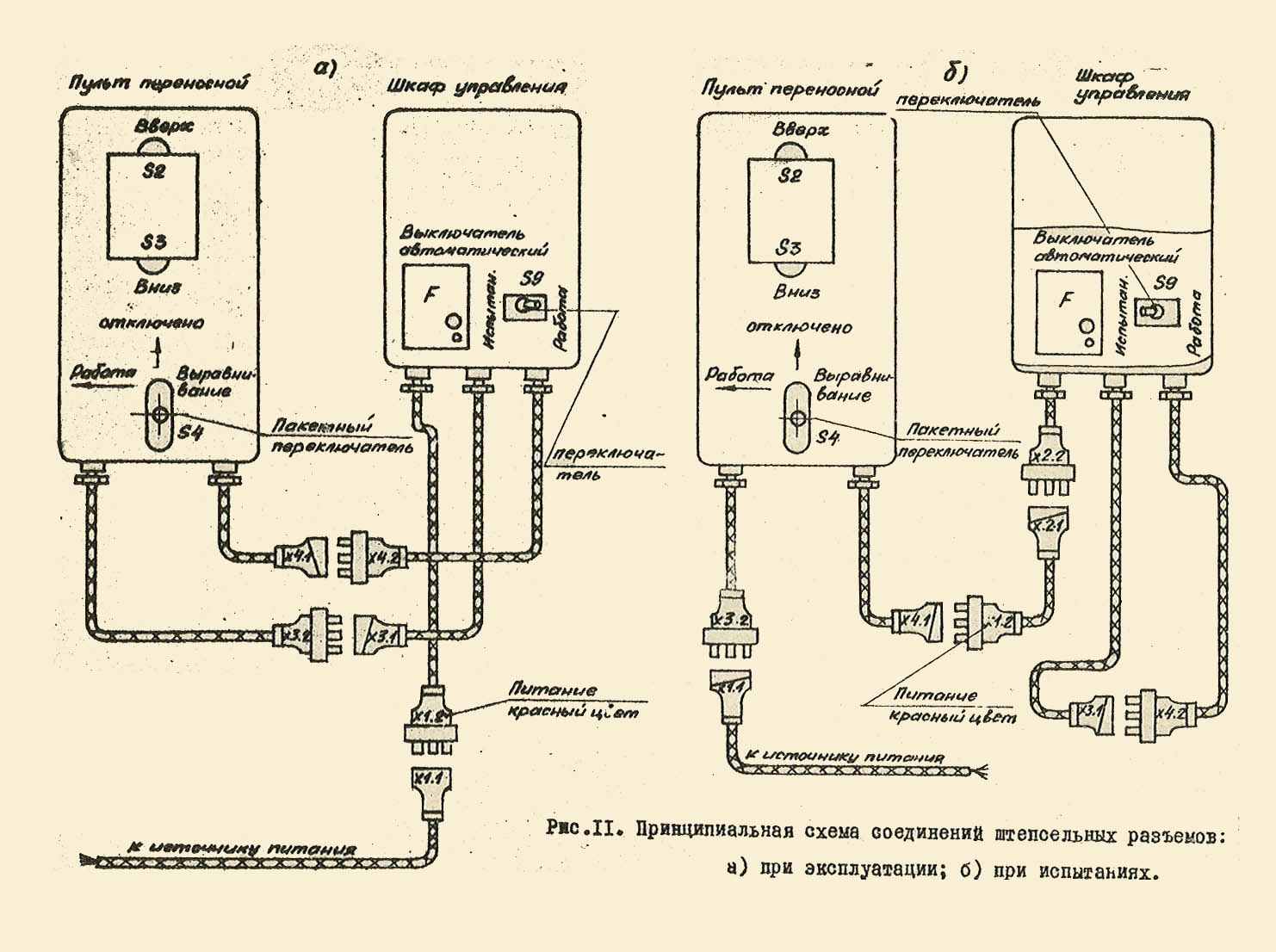

В режиме «Испытание» управление подъемником должно производиться с выносного пульта.

Двухподвесные фасадные подъемники должны иметь переключатель, обеспечивающий совместное, либо раздельное управление лебедками.

Защитное заземление фасадного подъемника.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции токоведущих частей все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат защитному заземлению.

Заземление осуществляется путем соединения металлоконструкций люльки с заземленной нейтралью сети через нулевой провод питающем кабеля. Нулевой провод питающего кабеля одним концом подсоединить к заземляющему болту пункта питания, а другим - к заземляющему болту металлоконструкции люльки. Корпусы электрооборудования надежно соединить с металлоконструкциями люльки через защищенные плоскости соприкосновения. В том случае, когда между металлоконструкциями люльки и корпусами электрооборудования нет надежного контакта, необходимо проложить специально заземляющий проводник. Соединение заземляющих проводников с частями электрооборудования выполняется путем сварки или надежного болтового соединения, предотвращающего саморазвинчивание гайки.

При обнаружении на конструкции люльки напряжения питающей сети необходимо прекратить работу и отсоединить питающий кабель.

Правила. Для заземления (зануления) грузонесущего устройства при установке на нем электроаппаратов, необходимо использовать жилу подходящего к нему подвесного кабеля. Рекомендуется в качестве дополнительных заземляющих проводников использовать экранирующие оболочки и несущие стальные сердечники этих кабелей, а также стальные подъемные канаты грузонесущего устройства.

Заземление выносного пульта управления в металлическом корпусе необходимо выполнять с помощью двух жил подходящего к нему кабеля, подсоединенных к корпусу в разных точках.

Раздел 2. Эксплуатация фасадных подъемников

Тема 2.1. Техническое обслуживание подъемников

Техническое освидетельствование строительных подъемников

1. Подъемники до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Полное техническое освидетельствование имеет целью установить, что:

а) подъемник и его установка соответствуют настоящим Правилам, паспортным данным и представленной для регистрации документации;

б) подъемник находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

Техническое освидетельствование должно проводиться согласно руководству по эксплуатации подъемника, составленному в соответствии с настоящими Правилами.

2. Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, проводимому специализированными организациями, или инженерными центрами не реже одного раза в 12 мес.

3. Полное техническое освидетельствование подъемника должно также проводиться после:

а) монтажа грузопассажирского подъемника на новом месте;

б) реконструкции подъемника.

4. Частичное техническое освидетельствование должно проводиться после замены и перепасовки канатов, замены или ремонта механизма подъема, замены ловителей и ограничителей скорости, внесения изменений в электрическую схему, систему управления и устройства безопасности. Объем частичного технического освидетельствования должен обеспечить проверку работоспособности отремонтированных или замененных узлов.

.5. При полном техническом освидетельствовании подъемник должен подвергаться:

а) осмотру;

б) статическим испытаниям;

в) динамическим испытаниям;

г) испытаниям ловителей;

д) проверке точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки.

6. При полном техническом освидетельствовании подъемника должны быть осмотрены и проверены:

а) механизмы, их тормоза;

б) электрооборудование и система управления;

в) устройства безопасности;

г) металлоконструкции и их сварные соединения, а также площадки и ограждения;

д) блоки, барабаны и канатоведущие шкивы;

е) канаты и места их креплений;

ж) расстояния и размеры, регламентированные настоящими Правилами и технической документацией;

з) изоляция проводов и состояние заземления в соответствии с правилами устройства электроустановок с определением их сопротивления и отражением результатов в протоколах измерений;

к) состояние освещения и сигнализации.

Нормы браковки элементов подъемника должны быть указаны в руководстве по эксплуатации. Нормы браковки канатов приводятся в приложении 6.

7. Статические испытания проводятся с нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность подъемника на:

100% - для грузопассажирских и фасадных подъемников;

8. При статических испытаниях груз должен находиться на неподвижном грузонесущем устройстве, расположенном на высоте не более 150 мм над уровнем нижней посадочной площадки (земли).

9. Подъемник считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин. не произойдет смещение грузонесущего устройства, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.

10. Динамические испытания подъемника проводятся грузом, на 10% превышающим его грузоподъемность, и имеют целью проверку работоспособности механизмов и тормозов подъемника.

11. При динамических испытаниях проводятся неоднократные (не менее 3-х раз) подъем и опускание грузонесущего устройства с промежуточными остановками, а также проверка действия других механизмов.

12. Испытания ловителей, (аварийных остановов), выполняемые с перегрузкой 10%, проводят в соответствии с методиками, приведенными в эксплуатационной документации:

- для подъемников, оснащенных ограничителями скорости - от срабатывания этих ограничителей,

- для подъемников, не имеющих ограничителя скорости - при имитации обрыва подъемных канатов.

Грузонесущее устройство при испытаниях должно быть установлено вблизи нижней посадочной площадки на высоте не более 1,5-кратного пути торможения, указанного в паспорте.

13. Испытания ловителей и аварийных остановов для всех типов подъемников должны предусматривать остановку грузонесущего устройства, без нахождения человека в непосредственной близости от грузонесущего устройства.

Результаты полного технического освидетельствования подъемника записываются в паспорт специалистом, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования.

Техническое обслуживание и ремонт подъемников

Техническое обслуживание и ремонт подъемников должны проводиться согласно руководству по эксплуатации подъемника и в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта. Владелец подъемника обеспечивает проведение указанных работ согласно графику и своевременное устранение выявленных неисправностей.

Передача подъемника в ремонт проводится инженерно-техническим работником, ответственным за содержание подъемников в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, утвержденным владельцем.

Сведения о ремонтах, (отмеченных в ст.4.2.1.г) и вызывающих необходимость внеочередного полного технического освидетельствования подъемника, заносятся в его паспорт.

Общие сведения. В целях предупреждения аварий и обеспечения эффективной, безотказной и безопасной работы грузоподъемных машин должна быть разработана четкая планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта (ТОиР), состоящая из циклически повторяющихся работ по техническому обслуживанию ТО и ремонтам грузоподъемных машин.

ТО — комплекс операций или операция по поддержанию исправности или работоспособности грузоподъемных машин при использовании их по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. ТО бывает плановым и неплановым. Объем работ и порядок проведения ТО и ремонтов регламентируются ремонтной и нормативной документацией.

Система ТОиР грузоподъемных машин должна быть основана на плановой подготовке и проведении соответствующих видов ТО и ремонта для каждой машины, находящейся в эксплуатации, с заданной последовательностью и периодичностью. В процессе эксплуатации грузоподъемных машин проводят:

ежесменное техническое обслуживание (ЕО), выполняемое перед началом, в течение или после рабочей смены;

плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемое в плановом порядке через определенное время, установленное предприятиями-изготовителями;

сезонное техническое обслуживание (СО), выполняемое два раза в год при подготовке машины к эксплуатации в следующем сезоне (летнем или зимнем).

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта для грузоподъемных кранов определяются проектной организацией или предприятием-изготовителем с учетом совершенствования конструктивных решений и улучшения показателей надежности. Виды, периодичность, объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин регламентированы руководствами по эксплуатации.

Цикл технического обслуживания — это наименьшие повторяющиеся интервалы времени или наработка грузоподъемной машины, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативной документации все установленные виды периодического технического обслуживания. Число технических обслуживаний в одном цикле зависит от конструкции грузоподъемной машины и условий ее эксплуатации.

Ремонтный цикл — это наименьшие повторяющиеся интервалы времени или наработка грузоподъемной машины, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативной документации все установленные виды ремонта. Он устанавливается для каждого типа грузоподъемной машины в зависимости от ее конструкции. Ремонтный цикл рассчитан таким образом, чтобы каждая остановка машины на ремонт соответствовала времени достижения предельного износа некоторой группы деталей.

Периодические технические обслуживания выполняются бригадой совместно с машинистом подъемника.

Каждый вид последующего технического обслуживания включает работы предыдущих видов технических обслуживаний.

Техническое обслуживание ЛЭ-100-300.

1. Требованиями, изложенными в настоящем разделе, обязаны руководствоваться лица, назначенные администрацией для управления люлькой и поддержания состояния готовности её к эксплуатации.

2. Лица, управляющие люлькой, обязаны:

а) иметь общее представление об устройстве люльки;

б) знать назначение аппаратов и уметь пользоваться ими;

в) осмотреть перед пуском в работу люльки внешнее состояние электрооборудования, электропроводок я заземление люльки;

г) уметь включить в работу люльку;

3. Для безаварийной работы люльки необходимо тщательно проводить ежедневные и периодические (1-2 раза в месяц осмотры электрооборудования).

4. При ежедневных осмотрах проверяется:

а) наличие и надежность заземления корпусов электродвигателей и остального электрооборудования;

б) состояние наружной изоляции кабелей, особенно в местах вводов и присоединения к токоприемникам;

в) плотность и надежность контактов, отсутствие местных нагревов;

г) надежность крепления корпуса электродвигателя, отсутствие повышенного нагрева станины и подшипников.

Коробка выводов электродвигателя должна быть уплотнена и закрыта крышкой, которую невозможно открыть без специального приспособления.

5. При периодических осмотрах электрооборудования производится проверка, предусмотренная при ежедневных осмотрах, кроме этого выполняется следующее:

а) проверка затяжки винтов зажимов и отсутствия окисления контактов, особенно у силовых цепей;

б) замер изоляции в расчете, что её величина должна быть не менее 0,5 мегома (при отсоединенных электроаппаратах) между любыми проводами, а также между любым проводом и землей;

в) проверка вибрации подшипников электродвигателей;

г) проверка и при необходимости регулировка (или ремонт) электроаппаратов (магнитных пускателей или конечных выключателей, электромагнитов и т.д.) осуществляется в соответствии с прилагаемыми заводами-изготовителями инструкциями по эксплуатации, указанных электроаппаратов.

6. Уход за контактными системами указанных выше электроаппаратов заключается в следующем:

а) удалять нагар или капли металла бархатным или личным напильником (зачистка наждачной бумагой и смазка контактов запрещается);

б) проверять нажатие контактов;

в) проверять плотность зажатия контактных соединений;

г) очищать от пыли;

д) менять контактные части по мере износа.

Результаты технического осмотра заносятся в журнал.

15. Ремонт люлек.

Ремонт люльки представляет собой комплекс мероприятий, направленных на устранение неисправностей, возникающих в процессе работы, и восстановление работоспособности машины.

В состав работ по ремонту входят: очистка люльки, мойка, разборка лебедки и ловителей, составление ведомости дефектов, изношенных деталей и узлов новыми или отремонтированными, исправление деформации металлоконструкций, сборка узлов люльки и восстановление посадок в сопряжениях, регулировка тормозов, ловителей всех конечных выключателей, смена поврежденной электропроводки и аппаратуры управления, окраска люльки, ремонты люльки подразделяются на:

а) текущие с периодичностью 500 часов работы люльки;

б) капитальные с периодичностью 3000 часов, которые производятся в мастерских при наличии соответствующего оборудования.

При текущем ремонте устраняются неисправности в деталях и узлах, возникающие в процессе работы и препятствующие нормальной эксплуатации, заменяются отдельные узлы и детали новыми или заранее отремонтированными.

При капитальном ремонте, полностью восстанавливаются все начальные посадки и сопряжения, заменяются или ремонтируются изношенные детали с доведением их размеров до проектных.

Электропроводка заменяется полностью, осуществляется ремонт или замена электродвигателя и всей электроаппаратуры.

Ремонтируются все металлоконструкции до полного восстановления по чертежам.

В комплекте с люлькой также производится ремонт и восстановление консолей.

Тема 2.2 Организация надзора и обслуживания

за безопасной эксплуатацией подъемников

Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией подъемников назначаются инженерно-технические работники, аттестованные в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

При выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию подъемников, а также нарушений настоящих Правил при работе подъемников и их обслуживании инженерно-технической работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников должен принять меры по их устранению, а в случае необходимости остановить работу подъемников.

Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников не должен допускать их эксплуатацию при:

а) выявлении неисправностей и дефектов тормозов, канатов (цепей) и их креплений, механизмов подъема, устройств безопасности, а также несоответствии электросхемы подъемника проекту;

б) наличии трещин и остаточных деформаций в несущих металлоконструкциях;

в) истечении срока полного технического освидетельствования или нормативного срока службы подъемника;

г) обслуживании подъемника неаттестованными машинистами (рабочими люльки), а также, если не назначены инженерно-технические работники, ответственные за содержание подъемника в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ;

д) отсутствии паспорта;

е) невыполнении выданных им предписаний или предписаний органов госгортехнадзора;

ж) необеспечении условий для безопасного производства работ.

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии, обеспечивает:

а) содержание в исправном состоянии подъемников и наземных рельсовых путей (при их наличии, если содержание последних в исправном состоянии не возложено на другие службы) путем проведения технических обслуживании и ремонтов в установленные графиком сроки, контроля за правильным ведением журнала периодических осмотров и своевременного устранения выявленных неисправностей;

б) обслуживание и ремонт подъемников обученным и аттестованным персоналом, а также периодическую проверку знаний обслуживающего персонала;

в) выполнение машинистами, рабочими люльки и ремонтным персоналом производственных инструкций по обслуживанию подъемников;

г) своевременную подготовку подъемника к техническому освидетельствованию, а также подготовку к обследованию подъемника, отработавшего нормативный срок службы;

д) передачу в ремонт подъемника согласно графику;

е) хранение паспортов и другой эксплуатационной документации на подъемники;

ж) выполнение предписаний органов госгортехнадзора и инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, назначается приказом из числа прорабов, мастеров, начальников участков.

Назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ, производится из числа обученного и аттестованного персонала.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

а) организовать и контролировать ведение работ подъемниками в соответствии с правилами безопасности, проектом производства работ;

б) инструктировать машинистов, рабочих люльки и рабочих, участвующих в погрузочно-разгрузочных работах на подъемниках по безопасному выполнению предстоящей работы;

в) не допускать к обслуживанию подъемников необученный и неаттестованный персонал.

Периодическая проверка знаний инженерно-технических работников по надзору, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ, должна проводиться не реже одного раза в три года, в установленном порядке.

Для управления подъемниками владелец назначает машинистов, рабочих люльки, а для обслуживания и ремонта - электромехаников и слесарей.

Машинисты, рабочие люлек, электромеханики и слесари перед назначением на работу должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к работникам этих профессий.

Обучение и аттестация машинистов, рабочих люлек, электромехаников и слесарей, производится в профессионально-технических училищах, а также в подразделениях организаций, осуществляющих обучение и располагающих базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом штатных специалистов (преподавателей), аттестованных в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

Повторная проверка знаний машинистов, рабочих люлек, электромехаников, слесарей и другого обслуживающего персонала проводится квалификационной комиссией:

а) периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

б) при переходе работника на другое место работы;

в) по требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников или инспектора госгортехнадзора.

Повторная проверка знаний проводится в объеме производственной инструкции.

Результаты периодической проверки знаний обслуживающего персонала должны оформляться протоколом с отметкой в удостоверении.

Участие представителя органа госгортехнадзора в работе комиссии при аттестации машинистов, рабочих люлек и электромехаников обязательно. Аттестация других рабочих, обслуживающих подъемники, может проводиться без участия инспектора госгортехнадзора комиссией предприятия или организации, проводившей обучение.

Допуск к работе машинистов, электромехаников, слесарей должен оформляться приказом (распоряжением) по организации - владельцу подъемника.

Машинисты и рабочие люлек должны проводить осмотр и проверку подъемников перед началом работы. Результаты осмотра и проверки подъемника должны записываться в вахтенном журнале.

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

(сдачи и приема смен)

строительного подъемника ________________________________________________

(указать тип, регистрационный №)

Владелец ________________________________________________________________

| Дата | Номер смены | Замечания по исправности (неисправности) подъемника | Смену | |||

| сдал | принял | |||||

| фамилия | подпись | фамилия | подпись | |||

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Тема 2.3. Производство работ подъемниками

При эксплуатации подъемника не должны нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.

Запрещается перемещение грузов, масса которых превышает грузоподъемность, указанную в паспорте.

Находящиеся в эксплуатации подъемники должны быть снабжены табличками с указанием регистрационного номера, грузоподъемности, даты следующего технического освидетельствования, наименования владельца и номера его телефона.

Совместная работа грузового или грузопассажирского подъемника с фасадным подъемником не допускается, если фасадный подъемник находится в пределах опасной зоны работы других подъемников.

Организации, эксплуатирующей грузопассажирские и грузовые подъемники, необходимо:

а) разработать и выдать на места ведения работ подъемниками технологические карты погрузки и разгрузки грузов, а также проекты производства работ (ППР);

б) ознакомить (под роспись) с технологическими картами и ППР лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками;

г) обеспечить порядок проведения технических обслуживаний и ремонтов согласно требованиям руководства по эксплуатации;

д) обеспечить выполнение технологических карт и ППР при производстве работ подъемниками;

Место производства работ по перемещению грузов подъемниками должно быть освещено в соответствии с проектом производства работ.

Нахождение людей под поднимаемым грузонесущим устройством, запрещается на все время работы подъемника. При необходимости пребывания обслуживающего персонала под кабиной или платформой при ремонте положение грузонесущего устройства должно быть зафиксировано.

Работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую, при температуре, ниже предусмотренной паспортом, при снегопаде, дожде или тумане, а также в темное время суток - при отсутствии необходимого освещения.

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов подъемниками их владелец и организация, производящая работы, обеспечивают соблюдение следующих требований:

а) работы с применением подъемников должны выполняться по проекту производства работ, в котором в частности должны предусматриваться:

- соответствие устанавливаемых подъемников условиям работ по грузоподъемности и высоте подъема,

- условия установки подъемника на площадке;

- условия безопасной работы нескольких подъемников, в т.ч. совместной работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно с работой фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны и т.п.).

б) по окончании работы или в перерыве грузонесущее устройство не должно оставаться в подвешенном состоянии, а вводное устройство должно быть отключено и заперто на замок.

в) при необходимости осмотра, регулировки механизмов и электрооборудования, ремонта должно отключаться вводное устройство (рубильник).

Работы с люльки можно выполнять при условии принятия и выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их электрическим током, защемления при работе в стесненных условиях. При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий порядок:

а) вход в люльку и выход из нее должны осуществляться при нахождении люльки в крайнем нижнем положении;

б) рабочие люльки должны проходить медицинский осмотр в установленном порядке на право работы на высоте;

в) рабочие люльки должны работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к элементам конструкции люльки;

г) рабочим люльки запрещается садиться или вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.

д) масса рабочих с инструментом (грузом) не должна превышать установленную паспортную грузоподъемность люльки;

При работе подъемника не допускается:

б) перемещать и останавливать грузовую платформу по сигналу сторонних лиц;

в) использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

г) использование подъемника при неисправностях, указанных в руководстве по эксплуатации;

Раздел 3. Безопасность труда

Тема 3.1. Меры безопасности при выполнении работ подъемниками и их обслуживании

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

1) вводный*;

* В отдельных отраслях народного хозяйства вместо вводного инструктажа можно проводить обучение в порядке, установленном в отрасли.

2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой.

1. Вводный инструктаж.

1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности.

1.3. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.

2. Первичный инструктаж на рабочем месте.

2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

2.3. Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.).

3. Повторный инструктаж

3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

4. Внеплановый инструктаж

4.1. Внеплановый инструктаж проводят:

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

3) при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

4) по требованию органов надзора;

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

5. Целевой инструктаж.

5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

Ответственность за нарушение «Правил»

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил и других нормативных правовых актов по охране труда в организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществляют органы государственной инспекции труда, госгортехнадзора, главгосэнергонадзора, государственного санитарно-эпидемиологического надзора по подконтрольным им объектам, госпожнадзора и др., служба охраны труда организации и органы внутриведомственного контроля (по подчиненности).

Общественный контроль за охраной труда в организации осуществляет профсоюзный комитет организации или иные уполномоченные работниками представительные органы и техническая инспекция труда профессиональных союзов.

Высший надзор за правильным и единообразным исполнением законов о труде на территории Российской Федерации осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему органы прокурорского надзора.

2. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель. Ответственность за выполнение правил, норм и инструкций по охране труда, за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несут руководители структурных подразделений.

3. Руководители и специалисты, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, несут ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

4. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных к нарушению требований Правил, равно как и непринятие мер по устранению нарушений Правил, совершаемых их присутствии подчиненными, являются грубейшими нарушениями настоящих Правил.

5. За нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работники могут привлекаться дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет для него каких-либо необоснованных последствий.

Тема 3.2. Электробезопасность и противопожарная безопасность

Тема 3.2 Электробезопасность и пожарная безопасность

Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека

Поражение электричеством может иметь место в следующих формах: остановка сердца или дыхания при прохождении электрического тока через тело; ожог; механическая травма из-за сокращения мышц под действием тока; ослепление электрической дугой. Смерть обычно наступает из-за остановки сердца, или дыхания, или того и другого. Переменный ток и постоянный ток опасны почти в одинаковой степени.

90 % травм происходит из-за плохой организации труда и только 10 % -- по вине пострадавших. Под действием постоянного тока сокращаются мышцы тела. Под действием переменного тока мышцы периодически сокращаются с частотой тока, но пауза между сокращениями бывает недостаточной, чтобы освободиться. Повреждения от электрического тока определяются силой тока и длительностью его воздействия. Чем меньше сопротивление человеческого тела, тем выше ток.

Сопротивление уменьшается под действием следующих факторов:

1) высокое напряжение;

2) влажность кожи;

3) длительное время воздействия;

4) понижение парциального давления кислорода в воздухе (в горах), в плохо проветриваемых помещениях человек становится существенно более уязвим;

5) повышение содержания углекислого газа в воздухе;

6) высокая температура воздуха;

7) беспечность, психическая неподготовленность к возможному электрическому удару:

Электрическое сопротивление человеческого тела имеет иную природу, чем сопротивление металлических проводников и электролитов. Оно зависит от многих внешних и внутренних (в том числе психических) факторов. Больше всего от действия электрического тока страдает центральная нервная система. Из-за повреждения ее нарушается дыхание и сердечная деятельность. Участки тела с наименьшим сопротивлением (т.е. более уязвимые): боковые поверхности шеи; виски; тыльная сторона ладони; поверхность ладони между большим и указательным пальцами; рука на участке выше кисти; плечо; спина; передняя часть ноги; акупунктурные точки, расположенные в разных местах тела. Электроожоги излечиваются значительно труднее обычных термических. Некоторые последствия электротравмы могут проявиться через несколько часов, дней, месяцев.

Опасные напряжения, токи, частоты. Имеются многочисленные примеры смертельных случаев от поражения электрическим током с напряжением 65, 36 и 12 Вольт. Есть случаи смертельного поражения при напряжении менее 4 Вольт. Вывод может быть только один: безопасного напряжения не существует. Соответственно не существует и безопасной силы тока. Распространенное мнение о безопасности тока силой менее 100 миллиампер --опасное заблуждение. Частота переменного тока 50 Гц -- наиболее опасная. По некоторым данным менее опасен ток частотой 400 Гц.

Возможны следующие причины поражения электрическим током:

1. Наведенное напряжение. Высоковольтные линии передачи переменного тока могут наводить высокое переменное напряжение в проходящих рядом низковольтных линиях электропередачи, линиях связи, любых протяженных проводниках, изолированных от земли. Может возникнуть даже на автомашине.

2. Остаточное напряжение. Линия электропередачи имеет большую электрическую емкость. Поэтому если линию отключить от напряжения, некоторое время все равно будет сохраняться разность потенциалов, и одновременное прикосновение к разным проводам приведет к электрическому удару. Однократный разряд линии с помощью заземленного проводника может оказаться недостаточным. Опасное остаточное напряжение может сохраняться в радиоаппаратуре, в составе которой есть конденсаторы с емкостью порядка миллифарад.

3. Статическое напряжение. Возникает в результате накопления электрического заряда на изолированном проводящем объекте.

4. Шаговое напряжение. Возникает между ногами из-за того, что они находятся на разном расстоянии от упавшего на землю провода.

5. Повреждение изоляции. Причины могут быть следующие: заводской брак, старение, климатические воздействия, загрязнение, механическое повреждение, (например, инструментом), механический износ, преднамеренная порча.

6. Случайное прикосновение к токоведущей детали -- из-за незнания, спешки, действия отвлекающих факторов.

7. Отсутствие заземления. В заземленной аппаратуре в случае пробоя изоляции на корпус происходит короткое замыкание и сгорают предохранители.

8. Замыкание в результате аварии. Например, сильный ветер или другая причина может вызвать повреждение воздушной линии электропередачи и падение провода на проходящий параллельно воздушный провод радио или телефона, после чего считающийся низковольтным провод оказывается под высоким напряжением.

9. Несогласованность. Один индивидуум работает в аппаратуре, другой подает на нее напряжение.

Опасные факторы на производстве.

Наиболее опасные (в отношении электротравм) отрасли хозяйства -- сельское хозяйство и строительство. Причины -- в широком использовании временной электрической проводки (брошенных на землю или кое-как подвешенных проводов, попадающих в лужи, повреждаемых транспортными средствами). Примерно 30 % электротравм на установках с напряжением 65 Вольт и ниже происходит от того, что в результате ошибки или поломки они оказываются под напряжением 220 или 380 Вольт. Поверхность изолирующего материала может стать электропроводящей в результате загрязнения и/или смачивания. Наиболее часто жертвами становятся электромонтеры, радиомонтеры, электросварщики, строительные рабочие. Много случаев электрического поражения имеет место на производственных установках, в которых используются химически активные вещества, разрушающие изоляцию, а также в запыленных производственных помещениях (пыль снижает изолирующие свойства конструкций; покрытый влажной грязью изолятор становится проводником). Опасны влажные помещения. Пробой изоляции может произойти в скрытой проводке -- в месте прохождения провода через отверстие в стене. Поражение может наступить от одновременного контакта с влажной поверхностью (стеной, полом) и деталью водопровода или водяного отопления.

Известны смертельные случаи из-за прикосновения токоведущих проводов к крышкам клеммных коробок. Из-за отсутствия единообразия в конструкциях токоведущих устройств случаются поражения при необдуманном совершении привычных действий.

Действие электрического тока на организм человека

В зависимости от условий, при которых человек подвергается действию электрического тока, последствия этого действия могут быть различны. Но всегда нужно ожидать его действия на нервную систему, которое наиболее опасно. Как известно, работа сердца регулируется нервными импульсами, исходящими от нервной системы, под действием которых происходит его сокращение в определенном ритме. Дыхание также управляется нервной системой. Действие электрического тока нарушает воздействия нервной системы на работу сердца и дыхания, что может привести к беспорядочному сокращению мышц сердца, называемому фибрилляцией, что равносильно его остановке, и к остановке дыхания, что ведет к смерти.

Воздействия тока на нервную систему выражаются в виде электрического удара и шока.

Электрический удар в зависимости от последствий можно условно разделить на пять степеней:

1 — едва ощутимое сокращение мышц;

2 — судорожное сокращение мышц с сильными болями, без потери сознания, при этом могут быть механические травмы под действием сокращения мышц;

3 — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися работой сердца и дыхания;

4 — потеря сознания с нарушением работы сердца и дыхания;

5 — клиническая смерть, когда человек не дышит и у него не работает сердце и отсутствуют другие признаки жизни.

При своевременной помощи человека можно вернуть к жизни.

Электрический шок имеет фазы возбуждения и торможения.

Фаза возбуждения характеризуется сохранением активности и работоспособности, но потом она переходит в фазу торможения, которая характеризуется понижением давления, учащением пульса, ослаблением дыхания, возникает угнетенное состояние, потом клиническая смерть, которая без оказания помощи может перейти в биологическую.

Тепловое воздействие характеризуется различными ожогами, химическое воздействие сопровождается электролизом крови и других растворов в организме, нарушением их химического состава и функций в организме.

Механическое воздействие приводит к различным травмам частей тела под действием непроизвольного сокращения мышц.

Основное значение при действии на человека имеет величина проходящего через его тело тока, но влияет и род тока, его частота, путь тока через тело человека, продолжительность действия тока и индивидуальные особенности пострадавшего.

Различные величины тока частотой 50 Гц действуют следующим образом:

5...10 мА — боль в мышцах, судорожные их сокращения, руки с трудом можно оторвать от электродов;

10...20 мА — боли, руки невозможно оторвать от электродов;

25...50 мА — боль в руках и груди, дыхание затруднено, возможен паралич дыхания и потеря сознания;

50...80 мА — при длительном действии возможна клиническая смерть;

100 мА и более — при длительности более 3 с возможна клиническая смерть.

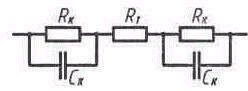

На рисунке показана эквивалентная схема сопротивления тела человека при его касании проводников так, что ток идет через тело. Сопротивление тела человека Zt зависит от активного сопротивления кожи Rк, емкости наружных слоев кожи Ск и внутреннего сопротивления тела человека Rт.

Эквивалентная схема замещения сопротивления тела человека при напряжении прикосновения менее 50 В.

При постоянном токе, а также при малых напряжениях прикосновения (до 42 В) переменного тока частотой 50 Гц полное сопротивление тела человека может быть вычислено по формуле:

Zt = 2Rк + Rт и составляет 6... 100 кОм.

При напряжении прикосновения более 50 В происходит электрический пробой кожи, при этом полное сопротивление тела человека уменьшается и становится равным Zt = Rt.

При расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм при напряжении прикосновения 50 В и более и 6 кОм при напряжении прикосновения до 42 В.

Предельно допустимые величины напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, нормируются в зависимости от режима работы электроустановки — нормального или аварийного, вида установок — бытовых или производственных, длительности воздействия тока.

В аварийном режиме бытовых электроустановок при длительности воздействия более 1 с допустимые величины напряжения 12 В и тока 2 мА.

В аварийных режимах производственных электроустановок допустимые величины напряжения прикосновения и тока, проходящего через человека:

- переменный ток 50 Гц 36 В 6 мА 400 Гц 36 В 8 мА;

- постоянный ток 40 В 15 мА;

при длительности воздействия более 1 с.

Освобождение человека от действия электрического тока и последовательность оказания первой помощи

Оказывающий помощь должен знать признаки нарушения жизнедеятельности человека и уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

Первая помощь пострадавшему от тока заключается в:

- освобождении его от действия электрического тока;

- определении степени поражения и последовательности мероприятий по спасению пострадавшего;

- проведении мероприятий по спасению и поддержанию его жизненных функций;

- вызове медицинского работника или доставке пострадавшего в лечебное учреждение.

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока может быть осуществлено или отключением тока, или отделением пострадавшего от токоведущих частей, или отделением пострадавшего от земли. Отключение тока может быть произведено ближайшим выключателем, снятием предохранителей, отключением штепсельного разъема, перерубанием или перекусыванием инструментом проводов с учетом имеющегося в них напряжения. Если пострадавший находится на высоте, то нужно принять меры против его падения при выключении тока. при искусственном освещении нужно быть готовым к отсутствию освещения при выключении тока.

Отделение пострадавшего от токоведущих частей можно производить отбрасыванием провода от пострадавшего или оттаскиванием пострадавшего от провода.

Отбрасывание провода можно производить любым предметом из непроводящего материала, рукой в диэлектрической перчатке или обмотанной тканью.

Оттаскивание пострадавшего можно производить за его сухую одежду, а если нет такой возможности, то освобождающий оттягивает пострадавшего руками, защищенными от электрического тока.

Отделить пострадавшего от земли можно, оттянув его ноги изолированным предметом или одеждой и положив под ноги изолирующий предмет.

Степень поражения и последовательность мероприятий по спасению пострадавшего определяют по состоянию сознания, цвету кожи и губ, характеру дыхания и пульса.

Если у пострадавшего отсутствуют дыхание и пульс, то немедленно нужно приступить к его оживлению путем искусственного дыхания и наружного массажа сердца;

пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс — начать делать искусственное дыхание;

пострадавший в сознании с устойчивым дыханием и пульсом — нужно его уложить на одежду или другую подстилку, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, дать приток свежего воздуха, согреть при охлаждении и дать прохладу в жару;

пострадавший находится в бессознательном состоянии при наличии дыхания и пульса — наблюдать за его дыханием; в случае нарушения дыхания при западении языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед и поддерживать ее в таком состоянии до прекращения западения языка.

Нельзя давать пострадавшему двигаться даже при нормальном состоянии.

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

При проведении искусственного дыхания нужно уложить пострадавшего на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, восстановить проходимость верхних дыхательных путей, которые могут быть закрыты запавшим языком, для чего:

встать на колени сбоку от пострадавшего, одну руку положить под шею пострадавшему, а ладонью другой руки нажимать на его лоб, запрокидывая голову, при этом корень языка поднимается и рот открывается, освобождая путь проходу воздуха, после этого под шею пострадавшему можно подложить валик из одежды или другой предмет;

наклониться к лицу пострадавшего, сделать глубокий вдох открытым ртом, охватить губами рот пострадавшего, закрыв его нос своей щекой или двумя пальцами руки, находящейся на его лбу, сделать выдох, вдувая воздух в его рот;

при поднятии грудной клетки пострадавшего, что говорит о входе воздуха, отвернуть лицо для вдоха, при этом интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 с.

Если при вдувании воздуха грудная клетка не поднимается, что говорит о препятствии для входа воздуха, необходимо выдвинуть вперед нижнюю челюсть пострадавшего. Для этого пальцами обеих рук захватывается нижняя челюсть сзади за углы, большие пальцы упираются в край челюсти ниже рта, челюсть выдвигается вперед так, чтобы нижние зубы были впереди верхних.

Показателем эффективности искусственного дыхания, кроме подъема грудной клетки, является порозовение кожных покровов, появление сознания и дыхания у пострадавшего.

Искусственное дыхание «изо рта в нос» производится при невозможности открыть его рот при стиснутых зубах.

Наружный массаж сердца делается при проведении искусственного дыхания при отсутствии пульса, бледности кожных покровов.

После подготовительных мероприятий, приведенных выше, делается два вдувания воздуха по одному из указанных выше способов,

потом оказывающий помощь приподнимается, кладет ладонь одной руки на нижнюю половину грудины, приподняв пальцы, ладонь второй руки кладет на первую и надавливает на руки, помогая весом своего тела, при этом руки должны быть выпрямлены. Надавливание должно производиться быстрыми толчками, так чтобы грудина смещалась на 4...5 см. Продолжительность надавливания и интервал между надавливаниями по 0,5 с, количество надавливаний — 12—15 на каждые два вдувания.

Если помощь оказывают два человека, то вдувания и надавливания производятся попеременно, при этом на одно вдувание можно производить 5 надавливаний в том же темпе.

После восстановления сердечной деятельности массаж сердца прекращается, при слабом дыхании продолжается проведение искусственного дыхания до восстановления полноценного дыхания.

При неэффективности мероприятий по оживлению они прекращаются через 30 мин.

Приемы и способы остановки кровотечения

Различают следующие виды кровотечения: капиллярное, артериальное и венозное.

Капиллярное кровотечение происходит при повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей поверхности раны, как из губки. Как правило, такое кровотечение не бывает обильным. Останавливается капиллярное кровотечение наложением давящей повязки непосредственно на рану.

Артериальное кровотечение определяется по алому, ярко-красному цвету крови, которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно опасно для жизни, так как раненый за короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. Поэтому необходимо быстро остановить кровотечение. Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатое артерии выше места ранения.

Однако прижатое артерии применимо лишь в течение короткого срока, необходимого для подготовки наложения жгута или закрутки (на конечностях) или стерильной давящей повязкой на других участках тела.

При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная артерия. Прижатие производится обеими руками, большие пальцы при этом кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными пальцами нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости.

При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней конечности прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. Эффективность прижатия проверяют по пульсации лучевой артерии.

При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную артерию, которая находится в верхней части бедра непосредственно под паховой складкой.

При кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную артерию на стороне ранения ниже раны.

Для остановки артериального кровотечения при ранении конечностей накладывают жгуты или закрутки.

Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из конечностей - наложение резинового, матерчатого жгута или закрутки, сделанной из подручных материалов: ремня, полотенца и т.п.

При наложении жгута (закрутки) необходимо соблюдать следующие правила:

- жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей ране и центральнее от раны по отношению к туловищу;

- жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх нескольких туров бинтов); наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом;

- затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые ощущения и нередко травмирует нервные стволы; слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение;

- в холодное время года конечность ниже жгута следует тепло укутать, но нельзя применять искусственное согревание;

- жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5 часов, иначе может наступить омертвение конечности. Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5 часа, то жгут нужно слегка и плавно ослабить, поврежденную артерию в это время прижать пальцами выше раны, а затем жгут снова наложить, но чуть выше того места, где он был наложен ранее.

Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают записку, в которой указывается время (часы, минуты) их наложения.

Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения жгута (закрутки) нужно немедленно оставить в ближайший медицинский пункт или в больницу. В холодное время жгут желательно на короткое время ослаблять через каждые полчаса.