В. П. Макаренко проблема общего зла: расплата за непоследовательность Москва Вузовская книга

| Вид материала | Книга |

- Виталий Семенович Макаренко (1895-1983). Мой брат антон семенович. [Воспоминания], 697.94kb.

- Антон Семенович Макаренко Педагогическая поэма, 7312.23kb.

- -, 260.25kb.

- Педагогика сегодняшнего и завтрашнего дня, 93.42kb.

- Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?, 27.44kb.

- Красная книга, 61.68kb.

- Первая, 4283.82kb.

- Армянская Патриархия Иерусалима, Монастырь Святых Иаковых редактор: Виталий Кабаков, 2449.03kb.

- Книга о педагогическом общении, 3967.76kb.

- Добра и зла является одной из наиболее важных в романе. Булгаков считает, что зло всегда, 30.16kb.

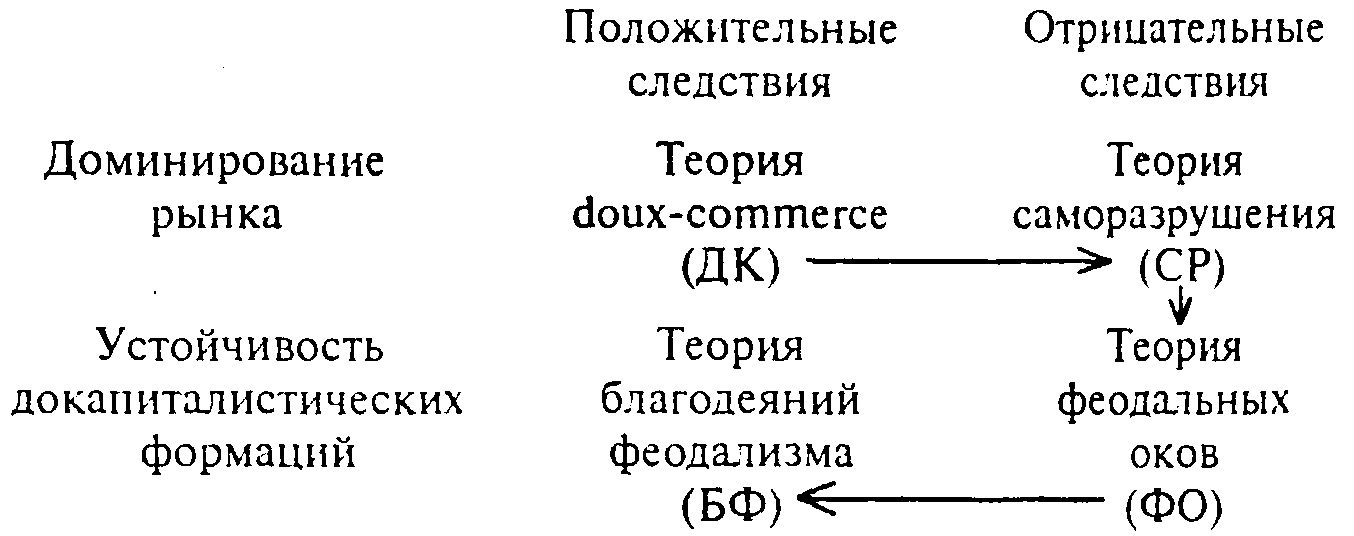

Мой обзор горизонта интерпретаций развития капитализма получился несколько растянутым. В его ходе я сосредоточил главное внимание не на том, что в капитализме является «плохим» или «хорошим» (с точки зрения «справедливости», «эффективности», «экономического роста»), а на том, что ведет к желательным или нежелательным последствиям. Речь об идеях о возможностях экономической и внеэкономической (моральной, социальной, политической) динамики системы. Если читатель ошалел от хаоса представленных тезисов, то теперь я продемонстрирую (на таблице с параметрами 2x2), что мое рассуждение, в сущности, крайне просто и к тому же отличается классической симметрией.

Доминирующее положение рынка против устойчивости докапиталистических формаций; их влияние на рыночное общество

В

принципе, я анализировал четыре типа тезисов или теорий и представил их в виде цепи, в которой каждый последующий тезис отрицает (в определенном отношении) тезис предшествующий. Я начал с теории doux-commerce XVIII в. В ней предполагалось, что рынок и капитализм создадут такую моральную общность, которая одновременно приведет к расцвету морально совершенного общества и самого рынка. Но вскоре появился контрапункт в форме теории саморазрушения, которая доказывала противоположное положение: рынок с присущим ему акцентом на частные интересы индивидов разлагает все традиционные ценности, включая те, которые являются основанием

87

функционирования самого рынка. Тогда как теория феодальных оков доказывала: упадок капитализма не есть следствие его собственной чрезмерной энергии, а результат действия сильных пережитков докапиталистических норм и институтов. Этому тезису противоречит вывод об отрицательных следствиях, вытекающих из отсутствия феодального прошлого. Таков смысл тезиса Л.Гарца, который можно определить как теорию благодеяний феодал изма. Из нее вытекает вывод: феодальное прошлое - фактор положительный с точки зрения дальнейшего развития демократии и капитализма. Тем самым мы оказываемся в ситуации, совершенно противоположной и находящейся в резком конфликте с исходной и первичной теорий doux-commerce. Она рассматривала рынок и капитализм как положительную силу, призвание которой состоит в освобождении «гражданского общества» от «феодальных оков».

Приведенная схема позволяет лучше понять связи между данными теориями. Она может служить вспомогательным средством для достижения главной цели моего очерка: установить контакт между близкими по существу идейными формациями, но развивающимися в совершенной изоляции друг от друга. Но несмотря на взаимную изоляцию, столь различные идеологии ведут к созданию целостного образа довольно удивительным способом, который проиллюстрирован на таблице. Можно сказать, что это напоминает ситуацию, в которой четверо детей с завязанными глазами все же смогли сообща разукрасить разными цветами один контурный рисунок.

Вплоть до этого момента я выступал или, по крайней мере, стремился произвести впечатление в том, что выступаю в роли наблюдателя и хроникера того важного фрагмента Человеческой Комедии, который связан с производством идеологий. Теперь я должен признаться, что, стоя лицом к лицу со столь разными идеями, я не могу удержаться от искушения поставить вопрос: какая же из них является истинной? С этой точки зрения представленное идеологическое табло может оказаться полезным. Во-первых, оно показывает, что (независимо от общего несогласия и несоответствия) каждая из теорий может обладать «моментом истины» и быть «страной истины». Ведь каждая их них относится к определенной стране или группе стран в определенный момент времени. То же самое можно сказать о генезисе указанных теорий, поскольку их творцы имели в виду определенную страну или страны.

88

Но это табло особенно необходимо тогда, когда мы стремимся пойти более сложным (и более верным, как я полагаю) путем и воздать по заслугам каждой из конкурирующих идеологий. Нетрудно понять, что даже в определенной точке пространства и времени каждая из теорий отражает лишь часть истины и нуждается в дополнении со стороны одной или нескольких других теорий, сколь бы неподходящими они не казались на первый взгляд. Табло требует от нас систематической проверки различных связей четырех тезисов. В дальнейших выводах я ограничу свою проверку лишь тремя уже указанными «противоречиями»32. Моя задача состоит в ответе на вопрос: можно ли вообще и стоит ли связывать теории, образующие данные противоречия?

Несомненно, мы имеем дело с разными степенями несоответствия точек зрения и доктрин, которые, на первый взгляд, взаимно противоречат друг другу. Я уже отмечал, что практически невозможно преодолеть противоположность между теориями саморазрушения и феодальных оков. Первая трактует капитализм как дикую и необузданную силу, которая все сметает на своем пути и, в конечном счете, наносит себе смертельный удар, поражая собственные основания. Вторая квалифицирует капиталистов как слабых и лакейски настроенных холуев, победить которых не составляет никакого труда, поскольку они всегда были подвержены влиянию докапиталистических формаций. Правда, в мире политики и идеологии наиболее распространен тип осатанелых эклектиков и любителей объединения любой ценой. И они могут по-прежнему доказывать положение, члены которого взаимно противоречат друг другу: капитализм может уничтожить все предшествующие «наследство» (включая ценности истины, честности и gemütlich-keit), и это является его положительной характеристикой; одновременно капитализм разрушает и полностью подчиняется всему тому отрицательному, что происходит из докапиталистического общества. Но можно ли полагать, чтобы какая-либо из исторических формаций отличалась столь безошибочным инстинктом следования по самому плохому пути?

Значит, здесь находится «противоречие второго порядка» -наиболее аутентичное и наименее поддающееся редукции. Вполне возможно, что каждый из указанных тезисов - о саморазрушении и феодальных оковах - сохраняет ценность при объяснении трудностей, на которые наталкивается капитализм

89

в разных контекстах. Иначе говоря, я утверждаю, что обе теории взаимно уничтожают друг друга, и потому мы можем самодовольно надеяться на то, что капитализм полностью свободен от любых проблем, обусловленных обстоятельствами, зафиксированными в данных теориях.

Но теперь уже ясно, что указанные два способа объяснения не только отрицают друг друга, но и противоречат концепциям, которые квалифицируют как положительные именно те факторы, которые признаются отрицательными в двух предшествующих объяснениях. Я имею в виду теорию doux-commerce и теорию благодеяний феодализма, на которых кратко остановлюсь.

Рассмотрим вначале теорию феодальных оков и феодальных благодеяний. Если предположить, что обе могут быть истинными одновременно, то появлению такой амальгамы ничто не мешает. Наоборот, она более достоверна по сравнению с предположением: только одна из теорий истинна, а другую надо полностью отбросить. Соединение обоих означает, что докапиталистические формации и ценности мешают развитию капитализма, но одновременно снабжают его определенными ценностями. Взвешенная оценка должна учитывать влияние обоих типов. Нет сомнения в том, что пропорции между ними будут различными в каждой конкретной исторической ситуации.

Еше больше этот вывод относится к последней паре - теориям doux-commerce и саморазрушения. Могут ли обе быть истинными в один и тот же момент? Если поставить такой вопрос, станет ясно, что это не только возможно, но и весьма вероятно. Капитализм обнаруживает одновременно тенденции самоподдержки и самоуничтожения. Й этот факт не более «внутренне противоречив», нежели одновременное существование приходов и расходов в бухгалтерии предприятия! Например, если мы имеем в виду целостность общества, то постоянная повторяемость торговых сделок способствует культивированию доверия, взаимопонимания и аналогичных чувств. С другой стороны, такая практика способствует тому, что все общество пронизывается элементами калькуляции и рассуждения в инструментальных категориях, о чем уже знал Монтескье. Если принять такую точку зрения, то моральные основания капитализма подлежат постоянной эрозии и восстановлению одновременно. Если эрозия преобладает над регенерацией, отсюда следует кризис системы. Эту возможность не следует отрицать. Но надо строго оп-

90

ределить особые обстоятельства, при которых может возникать такая ситуация. То же самое можно сказать об условиях, при которых система будет более прочной и легитимизированной.

Теперь ясны причины того, почему, несмотря на декларации в пользу диалектики, мы обычно с трудом соглашается с тем, что в обществе действительно происходят противоположно направленные процессы. Речь идет не только о трудностях их познания, но и трудностях психологической природы. Предположение об одновременной истинности теории doux-commerce и саморазрушения (или феодальных оков и благодеяний) ведет к тому, что наблюдателю, критику или «исследователю» социальной жизни крайне трудно произвести впечатление на публику утверждением: процессы свидетелями, которых мы являемся, должны повлечь за собой неизвестные и неизбежные следствия.

Но мы сегодня — свидетели множества неосуществившихся пророчеств. Не следует ли социальным наукам согласиться со сложностью мира, если даже такое согласие возможно только за счет предъявления к ним претензий относительно способности предвидения?

91

Примечания

- Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955, с. 433

- Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936, с. 162-163

- Paine f. The Rights of Man. New York, 1951, p. 215

- Ricard S.Traite general du commerce. Amsterdam, 1781, p. 463

- См.: Rosenberg N. Neglected Dimensions in the Analysis of Economic Change // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1964, V.26, N.l, p. 59-77

6. Hirsch F. Social Limits to Growth. Cambridge—London, 1976, p. 117-118

7 Там же, с. 143

8. Coleridge S. Collected Works. T.C. Princeton, 1972, p. 160-170

9. О значение проблемы самоуничтожения в экономической и политической мысли Р. Вагнера см.: Rather L. The Dream of Self-Destruction: Wagners Ring and the Modern World. Baton Rouge, 1979; Euegene E. Lesidees Politiques de Richards Wagner. Paris, 1973

- Schumpefer I. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa, 1995, s. 176

- Horkhejmer M. Eclipse of Reason. New York, 1947, p. 34, 36

- Например, Д.С.Милль пишет: «При настоящем низком уровне совершенства человечества невозможно переоценить значение контактов человеческих существ с непохожими на них людьми, способы мышления и действия которых совершенно отличаются от общеизвестных... Такие отношения всегда были и есть одним из главных источников прогресса, особенно в наше столетие». Mill LS. Lasady economii politycznej. Warszawa, 1966, t.2, s. 232-233

- Durkheim E. De la division du travail social. Paris, 1902, s. 148, 192, 207, 402-403

- Там же, с. 180-181. Этот текст следует сравнить с совершенно противоположным утверждением XVII—XVIII вв. о постоянстве и предвидимости интересов. Данное утверждение я описываю в книге «Интересы и страсти».

- Lukes S. Emile Durkheim: His Life and Work. New York, 1972, p. 178

- Simmel G. Conflict and the Web of Group Affiliations. Glencoe, 1995, p. 61-53

- Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1923, s. 260-261

- Silwer A. Small Worlds and the Great Society: The Social Production of Moral Order. Рукопись, 1980

19 Parsons T. The Social System. Glencoe, 1951, p. 98, 125-127 20. Аналогичный вывод я сделал в книге «Лояльность, критика, разрыв». В том же духе Вильямсон недавно писал о «неблагожелательной тенденции» отношения экономистов к инновациям на уровне предприятия Инновации такого типа всегда подозреваются в том, что они послужат причиной отклонения от модели совершенной

92

конкуренции. См.: Hirschman A. Lojalnosc, krytyka, rozstanic: rcuk-cje na kryzys panstwa, organizacji i przedsicbiorstwa. Krakow, Warszawa, 1995, s. 28; Willamson O. The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes//Journal of Economic Literature. 1981, N 12, ρ 1540

- См.: Маркс К., Энгельс Φ. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 9

- Сборник статей на эту тему, к счастью, в большинстве критических, содержится в издании: 11 vizio d'origine. Firencc, 1980

- См.: Romeo R. Risorgimeiito с capitalismo. Bari, 1959; Gcrschcn-kron A, Economie Backwardnessin Historical Perspective. Cambridge, 1962, ch. 5

- Anderson С. Politics and Economic Change in Latin America. New Jork, 1967. Разумеется, я не отрицаю, что индустриализация в Латинской Америке обладала специфическими свойствами, и сам пытался их описать с подобающей подробностью.

- См.: Hirschman A. A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America. New Haven, 1971, ch. 3

- Wiener M. English Culture and the Decline of Industrial Spirit: 1850— 1980. Cambridge, 1981. Раннюю версию вывода об исторической слабости английской буржуазии можно найти в статье: Anderson P. Origins of the Present Crisis // New Left Rcwiew. 1964, January—February, p. 26-53

- «Америка! В тебе привольней Всем дышится, чем в Старом свете, Ни замков нет, ни колоколен — Базальта столетий».

Гете И.В. Собр. соч. в 13-ти тт. Т.1, М.-Л., 1932, с. 523

- Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1994, с. 375. Приведенная цитата завершает краткую главу под названием «В чем причина того, что в конце демократической революции индивидуализм проявляется значительно сильнее, чем в любую другую эпоху», в которой Токвиль перечисляет множество конфликтов и проблем, характерных для стран, которые прошли через демократическую революцию

- Hartz L. The Liberal Tradition in America. New Jork, 1955, p. 11, 140-142, 285

- Там же, с. 263

- Чтобы напомнить об убедительных исследованиях такого типа, можно сослаться на труды двух авторов, представляющих совершенно противоположные идеологические позиции: Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London, 1974; Baechler J. Les origines du capitalisme. Paris, 1974

- При наличии четырех теорий существует шесть возможных связей в пары, из которых четыре, как было показано, являются «полностью противоположными». Оставшиеся две, расположенные по диагонали (ДК-ФО и СР-БФ), должны прекрасно уживаться друг с

93

другом, поскольку, к примеру, doux-commerce сопоставляется с отрицанием собственного отрицания. В этом и состоит суть дела. Я уже указывал, что теория феодальных оков может трактоваться как переодетая теория doux-commerce. Следовательно, их взаимосвязь не несет никакой новой информации и не обогащает возможных интерпретаций.

Если присмотреться ко второй из пар, расположенных по диагонали, т.е. к теориям саморазрушения и благодеяний феодализма, то вывод будет аналогичным. В рассуждении Гарца на тему ужасных следствий из-за отсутствия феодализма имлицитно содержится тревога: страна, в которой полностью доминирует рынок, стоит перед лицом больших опасностей. Оба тезиса совпадают, а их сопоставление друге другом ничего не привносит ни в один из них.

В этом тексте я не намерен заниматься парой ДК-БФ. Указанные два противоречия друг другу, поскольку дают совершенно иные объяснения причин здоровья и силы капитализма. Однако эта пара есть ни что иное, как зеркальное отражение пары СР-ФО, в которой мы имеем дело с двумя противоположными объяснениями трудностей, с которыми сталкивается рыночное общество. Вторую пару я рассматриваю в тексте, как и оставшиеся две пары ДК-СР и ФО-БФ.

Перевод В.П. Макаренко

94

Оглавление

Предисловие !

Глава 1. Реальная проблема и ложная дилемма s

Глава 2. Интерес как новая парадигма социальной мысли... 13

Глава 3. Можно ли с помощью экономики

улучшить социальный строй? 20

Глава 4. Интересы «квази-стражей»

современного общества .26

Глава 5. От критики к разрыву 31

Глава 6. Эталон демократии или инерционная

политическая система? 39

Глава 7. Феномен «бессознательной лояльности» 45

Послесловие 53

Примечания .57

Приложение 58

Альберт О.Хиршман.

Рыночное общество: противоположные точки зрения 58

95

МАКАРЕНКО Виктор Павлович

ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО ЗЛА: расплата за непоследовательность

Под редакцией автора Компьютерная верстка: П.С. Корсунская

Лицензия на издательскую деятельность ЛП № 071370 от 30.12.1996 г.

Подписано в печать 10.06.2000.

Печать офсетная. Формат 84x108 1/32.

Печ.л. 6. Тираж 1000.

Издательство «Вузовская книга»

125871, Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

Т/ф 158-02-35

E-mail: vbook @ mai..ru

Отпечатано ООО "Связь-Принт" в типографии "Радио и связь 103473 Москва, 2-й Щемиловский пер., 4/5