Н. В. Лопатин Оверсиях периодизации и хронологии нижних горизонтов Труворова городища

| Вид материала | Документы |

- Методическое пособие по хронологии, 412.45kb.

- Тематический план наименование разделов и дисциплин Число учебных часов, 108.12kb.

- Из самых распространенных методов хирургического лечения больных с декомпенсацией кровообращения, 50.86kb.

- Которая знакомит с историей возникновения укреплённого поселения Оршанского городища, 261.48kb.

- Русская литература, 976.22kb.

- 3. Проблема периодизации жизненного цикла человека, 1438.75kb.

- Ритм развития в периодизации Д. Б. Эльконина, 67.96kb.

- Введение. Опроблеме периодизации истории Кореи Европейская наука традиционно выделяет, 96.85kb.

- Изучение геолого-промысловых особенностей сложнопостроенных карбонатных коллекторов, 300.57kb.

- 1. А. Т. Фоменко. Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения, 141.9kb.

Н. В. Лопатин

О версиях периодизации и хронологии нижних горизонтов Труворова городища

Изборское (Труворово) городище известно как один из ключевых памятников Северо-Запада эпохи формирования Древней Руси. Несмотря на хорошую исследованность памятника (он почти полностью раскопан экспедицией под руководством В. В. Седова), некоторые важнейшие вопросы его интерпретации остаются дискуссионными. В данном сообщении делается обзор ситуации в науке, сложившейся вокруг одного из таких вопросов.

Согласно выводам В. В. Седова [Седов, 1985; 2002, с.9, 91–92], поселение на Труворовом городище было основано в качестве племенного центра одной из крупных группировок кривичей не позднее рубежа VII–VIII вв. Затем Изборск непрерывно развивался и в середине X в. трансформировался в раннесредневековый город. Нижние горизонты культурного слоя сильно испорчены, а на многих участках и уничтожены в результате интенсивной строительной деятельности изборян в X–XIII в. Находки раннего периода, имеющие надежные датировки, относительно немногочисленны.

Вещи, период бытования которых не выходит за верхние пределы VII в., в перечне В. В. Седова единичны [Седов, 2002, с.90]. Поэтому, вероятно, дата начала жизни на Труворовом городище может быть несколько омоложена. Такая корректировка, если она будет со временем сделана, не изменит основные положения концепции ранней истории Изборска, очерченной В. В. Седовым.

Напротив, С. В. Белецким выдвинута оригинальная концепция, коренным образом отличающаяся от предыдущей. Изучая керамику Псковской земли и сравнивая керамические наборы Пскова и Изборска, С. В. Белецкий пришел к выводу об отсутствии на Труворовом городище «предкруговой» и «примитивнокруговой» керамики, известной по материалам Пскова конца IX – X в. Предполагалось два возможных объяснения этого наблюдения: либо между двумя древнейшими периодами развития Изборска (фазами А-1 и А-2) «имеется хронологическая лакуна – период кратковременного затухания в функционировании поселка, либо для фазы А-2 следует признать приток групп нового населения, привнесшего новые традиции гончарного производства» [Белецкий, 1979, с.116]. Такой вывод представляется строго соответствующим источниковой базе, которой располагал автор.

В более поздних публикациях С. В. Белецкий уже с полной уверенностью пишет об отсутствии отложений конца IX – X в. в слое Труворова городища [Белецкий, 1990; 1993; 1996; 2003]. На этом основании он присоединился к сомнению, высказанному Д. А. Мачинским [Мачинский, 1986, с.20], в достоверности локализации Изборска «варяжской легенды» на Труворовом городище [Белецкий, 1993, с.112]. Учитывая сведения В. В. Седова о единичности скандинавских находок в материалах изборских раскопок [Седов, 1986, с.180], С. В. Белецкий отождествил Изборск, упоминаемый Повестью временных лет как место княжения Трувора, с Псковским городищем [Белецкий, 1990; 1996]. Концепция С. В. Белецкого была поддержана и другими авторами [Лебедев, 1994].

Таким образом, периодизация нижних горизонтов Труворова городища по С.В.Белецкому следующая: 1) VIII–IX вв. – полиэтничное поселение протогородского характера; 2) вторая половина IX – X в. – перерыв в заселении (хронологическая лакуна); 3) начало XI в. – возобновление поселения в качестве древнерусского города Изборска, не связанного преемственностью с более ранним протогородом [Белецкий, 1996, с.32–33].

Следует полностью принять упрек С. В. Белецкого к авторам раскопок конца 1980 х – 1990-х гг. на Труворовом городище в отсутствии своевременных публикаций материалов. Публиковалась лишь краткая информация [Лопатин, Яковлев, 1990; Лопатин, 1992; Седов, 2002, с.33, 35].

Особенно важные результаты в эти годы были получены в раскопе на валу (на юго-западном въезде), исследовавшемся в 1987–1991 гг. Здесь были обнаружены мощные, хорошо стратифицированные наслоения VIII–XIII вв., в составе которых зафиксирован целый ряд горизонтов строительства, функционирования, разрушения и реконструкции крепостных сооружений в районе въездных ворот.

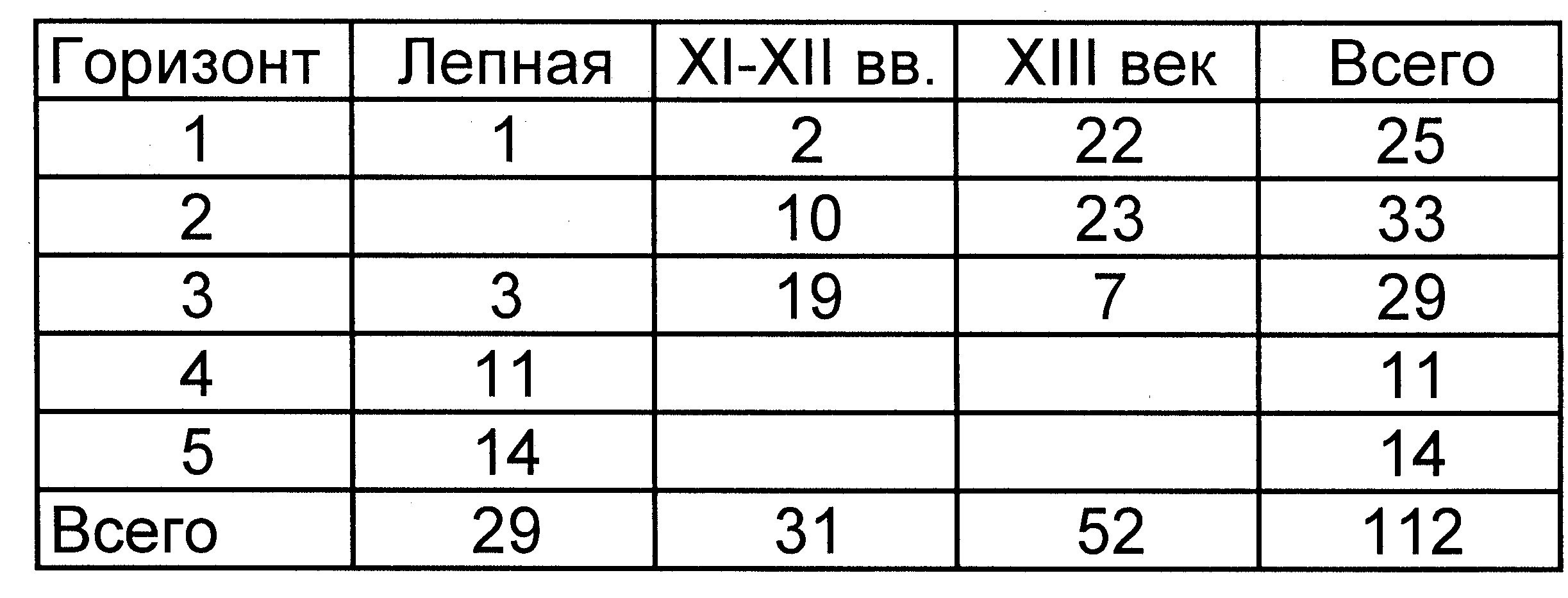

При изучении нижних горизонтов культурных напластований в этом раскопе получены следующие данные:

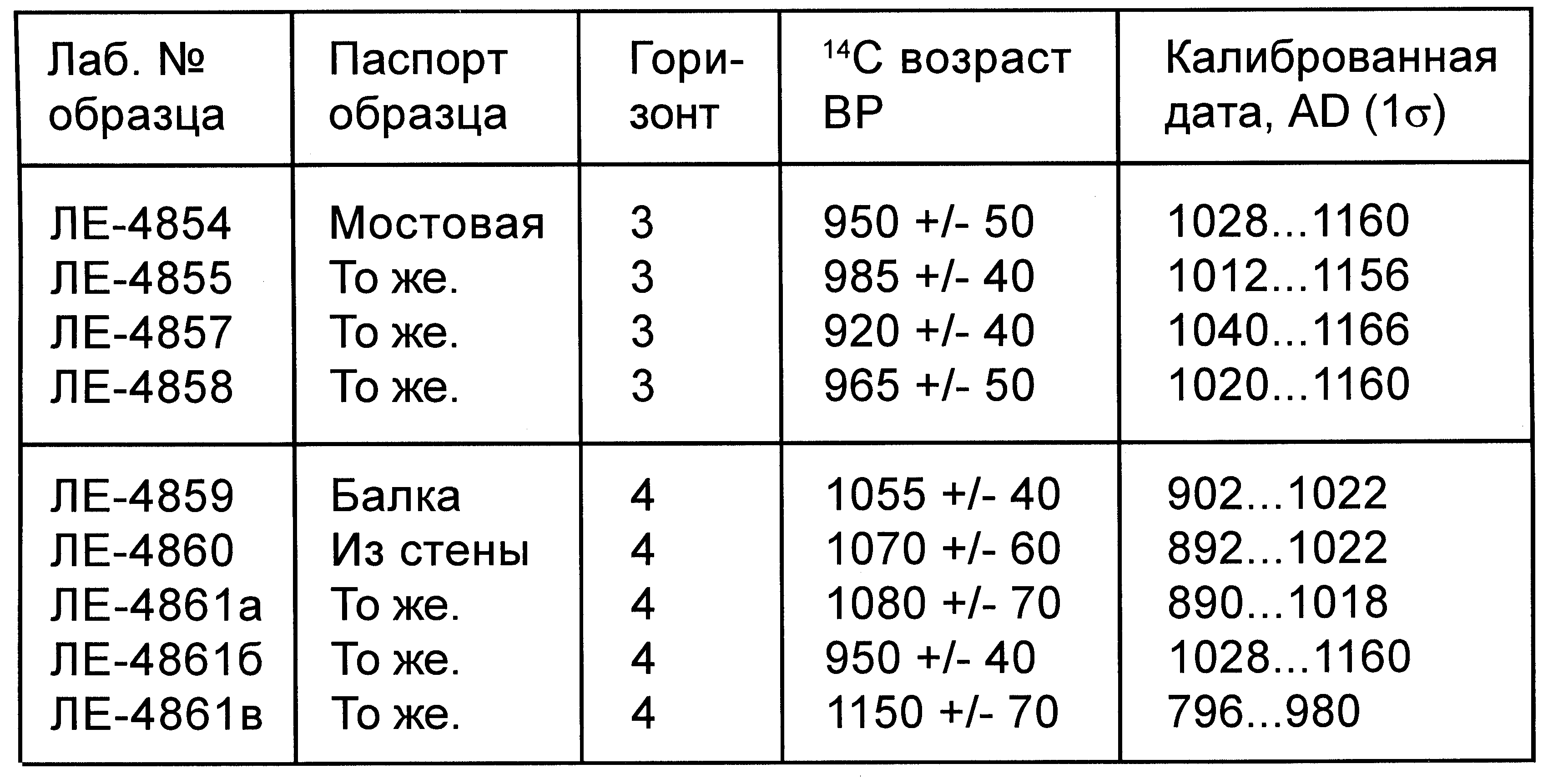

1) Строительство древнейших оборонительных сооружений на каменном основании в районе въезда относится ко времени безраздельного господства лепной керамики (табл. 1, горизонт 4). По данным радиоуглеродного анализа, возведение этих укреплений произошло в интервале от конца IX до начала XI в. (табл. 2, горизонт 4). Этому строительству предшествует еще один горизонт культурного слоя с лепной керамикой (табл. 1, горизонт 5).

2) Восстановление указанных оборонительных сооружений (в прежнем виде, непосредственно после их повреждения) и одновременный этому событию деревянный настил мостовой являются рубежом появления круговой керамики, характерной для XI в. (табл. 1, горизонт 3). Эта керамика впервые появляется в слое выше настила. В этом же горизонте продолжает встречаться лепная керамика (10% набора). Радиоуглеродная дата сгоревшей мостовой – XI – 1-я пол. XII в. (табл. 2, горизонт 3).

3) Из вышесказанного следует, что никакой хронологической лакуны, приходящейся на конец IX – X в. (между бытованием лепной и круговой керамики), в истории Труворова городища нет.

Возражая В. В. Седову, С. В. Белецкий замечал: «объяснять отсутствие напластований культурного слоя конца IX – X в. исключительно их уничтожением при позднейших земляных работах, кажется, не приходится» [Белецкий, 1996, с.27]. Непременный признак культурного слоя X в., по С. В. Белецкому, – это «фрагменты предкруговой и примитивнокруговой керамики... (хорошо известной по материалам раскопок в соседнем Пскове)» [Белецкий, 1996, с.27]. Однако представляется, что объяснение должно быть иным: отсутствие такой керамики свидетельствует в данном случае не об отсутствии слоев этого времени, а о том, что, в отличие от Пскова, традиции производства данных типов посуды в Изборске развиты не были.

Материалы раскопа на юго-западном въезде, опровергая мнение С. В. Белецкого о хронологической лакуне в истории раннего Изборска, в то же время приводят к неожиданному выводу о безраздельном господстве лепной керамики в этом городе вплоть до конца X в.

Понятно, что на фоне исследований гончарства наиболее известных центров Северо-Запада – Ладоги, Новгорода (с Рюриковым городищем), Пскова, Городка на Ловати – этот вывод должен вызывать большие сомнения и нуждается в дальнейшей серьезной проверке.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что каких бы успехов ни достигло изучение керамической шкалы Пскова, последняя не должна использоваться в качестве матрицы для установления периодизации ранней истории Изборска. Коллекция керамики из раскопок Труворова городища, хранящаяся в фондах музея-заповедника «Изборск», не является «слепком» с керамических собраний Пскова. Она представляет собой своеобразное явление и безусловно еще будет востребована многими специалистами по археологии Северо-Запада Руси.

Литература

Белецкий С.В., 1979. Керамика Псковской земли второй половины I – начала II тысячелетий н.э. как исторический источник. Культурная стратиграфия региона.

Белецкий С.В., 1990. Происхождение Пскова // Города Верхней Руси: истоки и становление. Торопец.

Белецкий С.В., 1993. Изборск «Варяжской легенды» и Труворово городище (проблема соотношения) // Скифы. Сарматы. Славяне. Русь (Петербургский археологический вестник, вып. 6). СПб.

Белецкий С.В., 1996. Начало Пскова. СПб.

Белецкий С.В., 2003. Когда возник Псков? // Псков в российской и европейской истории (к 1100-летию первого летописного упоминания). Т. 1. М.

Лебедев Г.С., 1994. Труворово городище и западные форпосты Руси Рюрика (обозначившаяся проблема) // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии. СПб.

Лопатин Н.В., 1992. Консервационные работы в Изборске в 1991–1992 гг. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы. Псков, 1992.

Лопатин Н.В., Яковлев А.В., 1990. Исследования вала Изборского городища // Археология и история Пскова и Псковской земли. 1989. Тезисы докладов... Псков.

Мачинский Д.А., 1986. Этносоциальные и этнокультурные процессы в Северной Руси (период зарождения древнерусской народности) // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. Л.

Седов В.В., 1985. Изборск в 8–10 веках // Новое в археологии Прибалтики и соседних территорий. Таллин.

Седов В.В., 1986. О скандинавских находках в Изборске // X Всесоюзная конференция по изучению экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч.1. М.

Седов В.В., 2002. Изборск – протогород. М.

Заголовки к таблицам

Табл. 1. Распределение керамики (фрагментов венчиков) разных хронологических групп по горизонтам раскопа на валу.

Табл. 2. Даты по образцам угля из нижних горизонтов раскопа на валу.

Табл.1

Табл. 2