Е. Е. «К. Д. Бальмонт и С. С. Прокофьев»//Из наследия композиторов XX века, вып. 5, — М., 2006

| Вид материала | Документы |

- Бальмонт Константин Дмитриевич, 51.7kb.

- Константин Дмитриевич Бальмонт один из видных поэтов, который жил и творил на стыке, 27.32kb.

- Доклады и материалы, 5615.95kb.

- Урока литературы в 5 классе по теме «Лирика поэтов начала ХХ века (И. Бунин, К. Бальмонт,, 30.82kb.

- Список литературы для 11 класса, 17.15kb.

- К. Д. Бальмонт безглагольность, 33.98kb.

- Календарный план торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Союза композиторов, 23.71kb.

- А. де Мюссе «Исповедь сына века», 28.27kb.

- Список литературы для летнего чтения 11-й класс обязательное чтение, 13.2kb.

- Новые экскурсионные программы «Музыкальный театр Сергея Прокофьева» и «Музыкальное, 47.04kb.

Потяркина Е. Е.

«К. Д. Бальмонт и С. С. Прокофьев»//Из наследия композиторов XX века, вып. 5, — М., 2006

Имена этих двух художников связывало множество нитей. Это и личная симпатия, повлекшая за собой дружбу, и общность эстетических позиций, и творческое взаимодействие Бальмонта и Прокофьева.

Бальмонт был феноменально популярен у музыкантов. На его стихи было создано огромное количество произведений разных авторов. Особая многоплановость содержания бальмонтовской поэзии допускает множество вариантов прочтения. Следовательно, каждый из композиторов может найти в сочинениях Бальмонта нечто родственное своим творческим идеям. Но лишь в отдельных случаях сам поэт видел духовное созвучие композиторского творчества своим эстетическим убеждениям. И именно таким «созвучным» художником для Бальмонта был Прокофьев. Здесь еще можно назвать имя Скрябина, но у него нет ни одного сочинения на стихи Бальмонта; их творчество никогда не взаимодействовало непосредственно. Прокофьев же создает целый ряд произведений на стихи Бальмонта. И опусы эти создавались в период активного непосредственного общения двух гениев, зачастую являясь результатом этого общения.

Знакомство Бальмонта и Прокофьева состоялось в 1916 году на вечере у известного оперного певца И. А. Алчевского. Композитор считал, что «le grand Konstantin Balmontin» ничего не знает о его музыке и о нем самом. Но оказалось, что поэт часто читал «всякие газетные похвалы, а, прослушав «Сарказмы», весьма ими заинтересовался и сказал, что ему рисуются: бешеная страсть, чудесный лиризм в третьем, смерть в четвертом и заколачивание черта в пятом»1, хотя сам композитор отрицал наличие какой-либо программы. В этот же вечер Бальмонт декламировал свои новые стихи и предлагал их Прокофьеву для романсов.

Позже, по приглашению поэта, Прокофьев бывал в гостях у Бальмонта. Об одном из своих визитов композитор вспоминал следующее: «Был я у Бальмонта. Несколько человек гостей: черствый и знаменитый Сологуб, человек пять скромных поэтенков и две хорошеньких декадентских девицы. Бальмонт мил, рыж, мерз от холода, на плечах шарф одной из дев, интересовался моей музыкой, увлекся (к большой моей радости) пятым «Сарказмом»…»2. Примечательно то, что внимание Прокофьева от Бальмонта не отвлекает даже присутствие признанного гения Сологуба, который слишком «черств» для молодого композитора.

В увлечении Бальмонта пятым «Сарказмом» Прокофьев находит проявление духовной творческой общности, которая и стала причиной взаимного притяжения двух творческих личностей. В Бальмонте он видит, безусловно, вершину проявления тех идей, которые необычайно близки его собственному творчеству. Мистицизм, занимавший столь большое место в эстетическом воззрении поэта, близок и Прокофьеву. Причем для Прокофьева мистицизм — это не некое проявление незримого астрального уровня, как скажем, для Скрябина, а, прежде всего, энергия заклинательности, — стихия, обладающая колоссальной силой и практически достигающая осязаемости.

С другой стороны, поэт был необычайно захвачен музыкой Прокофьева. Бальмонт с большим интересом относился к прокофьевским произведениям, стремился попасть на их исполнение, даже будучи занятым.

- Из дневника Прокофьева: запись от 28 октября 1916 года: «Бальмонт обещал заехать на «Алу», несмотря на то, что у него в этот вечер будут гости»3 («Ала» — сокращенное название от «Алы и Лоллия»).

Увлеченность поэта подтверждает и то, что уже с первой встречи с композитором Бальмонт предлагал Прокофьеву стихи для романсов, желая слышать свои опусы именно в прокофьевском музыкальном воплощении.

Спустя примерно год после знакомства, — 9 августа 1917 года, — Бальмонт пишет в альбом двадцатишестилетнему композитору стихотворение под названием «Ребенку богов, Прокофьеву»:

Ты солнечный богач. Ты пьешь, как мед, закат.

Твое вино — рассвет. Твои созвучья, в хоре,

Торопятся принять, в спешащем разговоре,

Цветов загрезивших невнятный аромат.

Вдруг в золотой поток ты ночь обрушить рад,

Там где-то далеко — рассыпчатые зори,

Как нитка жемчугов, и в световом их споре

Темнеющий растет с угрозным гулом сад.

И ты, забыв себя, но сохранивши светы

Степного ковыля вспоенного весной,

В мерцаниях мечты, все новой, все иной,

С травинкой поиграл в вопросы и ответы

И, в звук свой заронив поющие приметы,

В ночи играешь в мяч с серебряной луной.

Позже, — в 1921 году — Бальмонт, находясь под впечатлением от авторского исполнения набросков Третьего концерта, пишет одноименное стихотворение:

Ликующий пожар багряного цветка,

Клавиатуры слов играет огоньками,

Чтоб огненными вдруг запрыгать языками.

Расплавленной руды взметенная река.

Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века,

Внезапно дикий бык, опутанный врагами,

Все путы разорвал и стал, грозя рогами,

Но снова нежный звук зовет издалека.

Из малых раковин воздвигли замок дети,

Балкон опаловый утончен и красив.

Но, брызнув бешено, все разметал прилив.

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,

В тебе востосковал оркестр о звонком лете,

И в бубен солнца бьет непобедимый скиф.

Для Бальмонта Прокофьев, — композитор, в даровании которого отражается вся та звучащая магия, которая стала основой всего символистского поэтического творчества. Именно такое восприятие прокофьевской музыки можно прочитать в дарственной надписи поэта: «Волшебнику звуков Прокофьеву, в высокий дар которого я верю»4.

Признание «высокого дара» было взаимным, достаточно вспомнить такие слова Прокофьева о Бальмонте, — «это ведь Олимп»5. Молодой композитор с большим пиететом относился как к творчеству поэта, так и к самому Бальмонту, поэтому ответное внимание Прокофьев воспринимал с необычайным трепетом. Любое общение с бальмонтовским миром давало Прокофьеву новое ощущение вдохновения, новое видение творчества: «Идя от Бальмонта, любовался звездами…. Я смотрел на них новыми, открывшимися глазами…»6.

Композитор дарит Бальмонту ноты «Сарказмов», заинтересовавших поэта, с надписью «Нашему Солнцу несколько отрывков темноты»7. Это показывает, насколько велико и искренне было признание Прокофьевым высоты бальмонтовского поэтического дара. Для молодого композитора Бальмонт становится источником того света, который дарит творческое вдохновение, истинное восприятие мира.

Трепетное отношение к бальмонтовским стихам иногда вызывало недоумение друзей Прокофьева. Музыкальный критик П. П. Сувчинский, пропагандировавший музыку Прокофьева и видевший в творчестве молодого композитора, прежде всего, огромную потенцию к новаторству, упрекал его в несовременности поэтических вкусов. Вероятно, Сувчинский видел в бальмонтовских стихах лишь внешнюю «красивость», не замечая за «утомительными» нанизываниями однородных слов особой фонической притягательности. А ведь именно она совершенно объясняет обращение к стихам Бальмонта тех композиторов, которые не только стремились к новациям, но и выводили целые теоретические системы своих музыкально-звуковых находок, — И. Ф. Стравинский, М. Ф. Гнесин, В. И. Ребиков. Таким образом, получается, что некоторые аспекты бальмонтовского творчества выходят за рамки своей исторической эпохи, стоят как бы вне времени. Эта мысль и появляется в ответе Прокофьева на упреки Сувчинского: «Да, я люблю Бальмонта за изумительные переводы («Семеро их», «Малайские заклинания»); за ошеломляющие мистические картины («Столбы», «Есть иные планеты»); наконец, за музыку его слова, с которой не сравнится никто…. Однако причем тут современность? Взятый под моим углом, Бальмонт есть столб, стоящий вне времени…»8.

И здесь мы подходим вплотную к непосредственному проникновению бальмонтовской поэзии в творчество Прокофьева.

Используя стихи Бальмонта для своих сочинений, Прокофьев всегда стремился узнать мнение поэта, убедиться в соответствии творческих замыслов. Познакомившись с бальмонтовским стихотворением «Я не знаю мудрости», композитор увлекся его идеей огненной изменчивости, «мгновенности»:

Я не знаю мудрости, годной для других,

Только мимолетности я влагаю в стих.

В каждой мимолетности вижу я миры,

Полные изменчивой радужной игры.

Не кляните мудрые. Что вам до меня?

Я ведь только облачко, полное огня.

Я ведь только облачко. Видите: плыву.

И зову мечтателей… Вас я не зову!9

Философия мгновения весьма импонировала фортепианному творчеству того времени, — начало XX века в фортепианной литературе отмечено стремлением к миниатюризму, типичным жанром становится эскиз, набросок, «мимолетность». Найдя эту идею в стихах Бальмонта, Прокофьев решил взять из них название для своего сочинения, — «Мимолетности». Но, прежде чем окончательно утвердиться в своем решении композитор узнал мнение автора стихов: «Я спрашивал, подходит ли оно сюда. Бальмонту очень нравились и пьесы, и название…»10.

Какое внимание и деликатность проявляет Прокофьев к автору стихотворных строк! И это касательно всего лишь названия!

Что же до непосредственного музыкального воплощения бальмонтовских стихов, то здесь мы находим сочинения разных жанров: 2 женских хора ор.7 «Лебедь» и «Волна» (1909-1910), стихотворение для голоса с фортепиано ор.9 №1 «Есть другие планеты» (1910-1911), стихотворение для голоса с фортепиано ор.23 №4 «В моем саду» (1915), кантата «Семеро их» ор.30 (1917-1918), 5 стихотворений К. Бальмонта для голоса с фортепиано ор.36 (1921).

Интересное творческое сотрудничество касается кантаты «Семеро их», литературным первоисточником которой стало бальмонтовское «Халдейское заклинание». Композитор по некоторым вопросам, касающимся конкретных особенностей хорового сочинения и связанных с этим текстовых изменений (повторы и т.п.), советовался с поэтом. Можно также отметить, что многие необычные звучности «Семерых» Прокофьев буквально «списал» с декламационной манеры Бальмонта, естественно, с согласия последнего. Таким образом, Бальмонт становится не только автором текстов для вокальных сочинений композитора, но и активным соучастником творческого процесса.

В случае со стихотворениями для голоса с фортепиано инициатива их создания зачастую принадлежала именно Бальмонту, который и предлагал Прокофьеву свои стихи. Так произошло с бальмонтовским циклом ор.36, на котором остановимся подробнее.

5 стихотворений К. Бальмонта ор.36 были написаны летом-осенью 1921 года. В это время оба художника жили неподалеку друг от друга в Бретани. Цикл состоит из следующих стихотворений: «Заклинание воды и огня», «Голос птиц», «Бабочка», «Помни меня», «Столбы».

Этот опус Прокофьев посвятил своей будущей жене — Лине Льюбера (первая жена, женился в 1922). Премьера состоялась 24 октября 1923 г. на одиннадцатой музыкальной выставке «Международной книги». Были исполнены только 3 стихотворения — «Заклинание воды и огня» (П. А. Ламм), «Голос птиц», «Столбы» (Е. В. Копосова-Держановская).

Этот опус был одним из любимых композитором, он переживал за его судьбу. Некоторые интересные подробности можно найти в переписке Прокофьева и Мясковского.

4 декабря 1923 года Прокофьев пишет:

«Екатерине Васильевне [Копосовой] сердечная благодарность за лишение невинности «Столбов» (кажется); жаль, что никто мне не написал подробнее о том, что думают в Москве об ор.36, он мне очень близок.»11

Ответ Мясковского (23.12.1923):

«…я определил одним словом мое отношение к Вашим последним романсам — гениально, обмолвился я…, и не думаю ни секунды отступаться от первоначального определения. Какой лучше? — С трудом могу судить, так как каждый бывает лучше, когда его слушаешь, но все-таки «Столбы», пожалуй, все покрывают, есть еще невероятный — с остинатной темой. Но беда в том, что их во всей Москве — два экземпляра, потому не могу дойти как следует до всех…»12

Позже — в марте 1924 — Мясковский пишет:

«Сейчас я дорвался до Ваших Бальмонтов… и прихожу в совершенный восторг от всех. Пока меньшее впечатление производит «Бабочка», но я думаю, что и это исправится»13.

«Бабочка», по сравнению с остальными миниатюрами цикла, действительно выглядит проще. Другие стихотворения для голоса из 36го опуса имеют достаточно свободное строение. Они подобны калейдоскопу, — множество характерных тематических элементов наслаиваются либо сменяют друг друга в порядке, который подсказывает композитору поэтический текст.

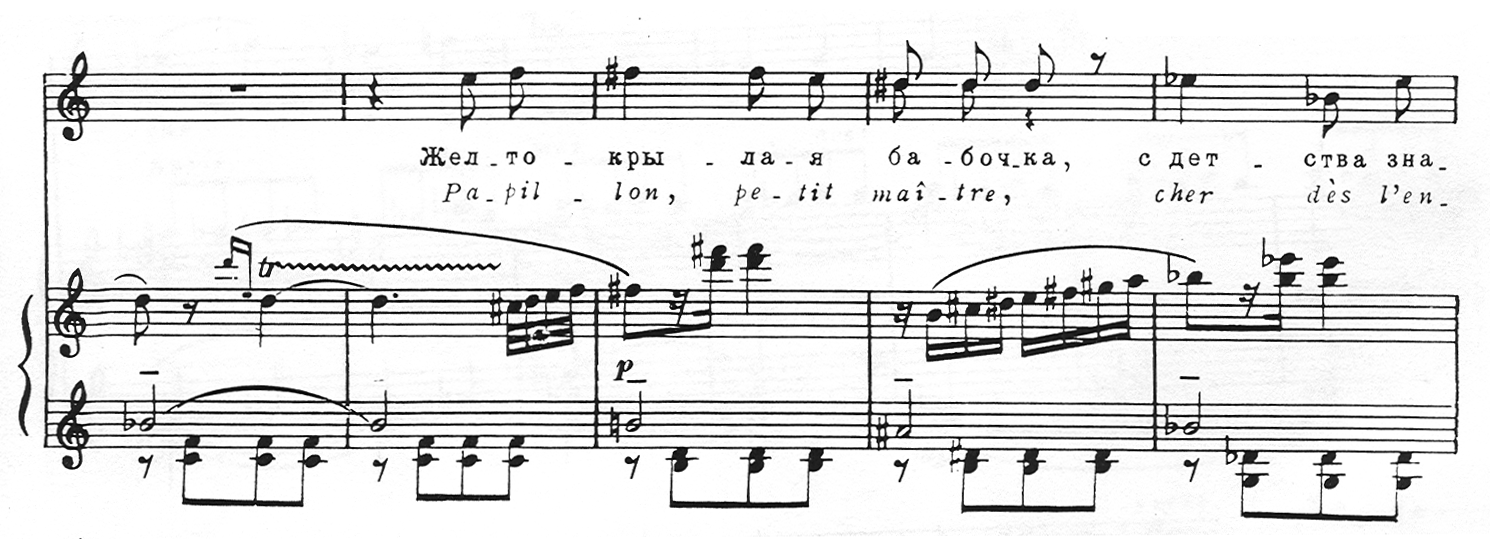

В «Бабочке» же — двухчастная «сложенная» форма, каждой части которой соответствует свой образ. Первая часть — грациозное скерцо — широкие скачки, стаккато, трели, тирраты, синкопы с динамикой «рр»-«р»:

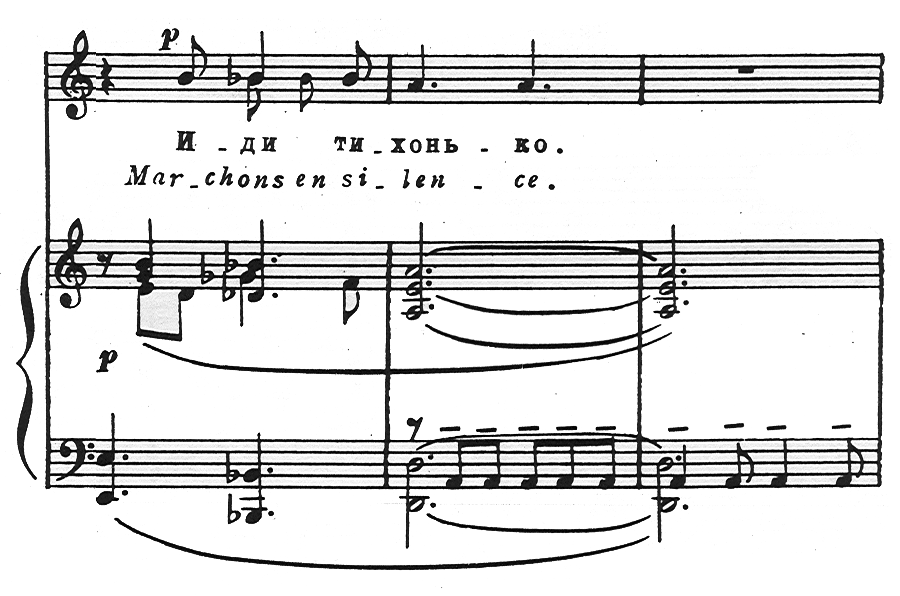

Вторая — абсолютный контраст — спокойно-монотонная, легатная с остинатным элементом (трелеобразная фигура восьмыми):

Стоит отметить, что вся вторая часть — это грандиозное crescendo от «рр» до «ff». По сравнению с остальными стихотворениями для голоса, организованными по монтажному принципу сцепления множества тематических элементов, эта вещь устроена достаточно просто, и не совсем понятно, почему Прокофьев помещает ее в центр своего опуса.

Разгадку стоит искать в поэтических текстах, ставших основой цикла. Первое, что бросается в глаза — это мистические мотивы, связанные с заклинательной сферой. Прокофьева, как и Бальмонта необычайно привлекала стихийная сила заклинательности и рождаемый ею магический звуковой облик, приметой которого становится остинатность разного рода. В опусе 36 есть два стихотворения, связанных с этой образностью — №1 «Заклинание вода и огня» и №4 «Помни меня» (Малайский заговор для памяти).

«Заклинание воды и огня» не случайно открывает этот вокальный цикл. Огонь — самая неоднозначная из всех четырех природных стихий в символистской эстетике. Но именно с ней в поэтической системе Бальмонта связывается идеал Красоты, Гармонии, Творчества. Другую стихию — Воду — поэт прочно соединяет с таинственной силой любви: «Вода — стихия ласки и влюбленности, глубина завлекающая, ее голос — влажный поцелуй»14.

И это заклинание — призыв к проникновению в мир творчества, гармонии и любви: «иди со мной, с огнем туда, иди тихонько». Слова «иди тихонько» становятся рефреном всего стихотворения, — они завершают каждое новое смысловое построение. В музыке поэтический рефрен подчеркнут своеобразным тематическим каденционным лейтэлементом:

Бальмонтовские стихи несут в себе мистические мотивы в соединении с пантеистическим восприятием мира. Природа понимается как истинная красота, как идеальный мир, где господствует Творчество, Красота, Гармония и Любовь.

И путь в этот мир лежит через поклонение природе во всех ее проявлениях. Мысль эта подтверждается во втором номере «Голос птиц»:

И знай, что святость гнезд — дорога

До звезд, до Солнца и до Бога.

Другой образец мистического заклинания, — №4 «Помни меня». Именно его Мясковский назвал «невероятным». «Невероятно» это стихотворение для голоса своим оригинальным музыкальным решением. Здесь пять разделов, которые по своему тематическому соотношению позволяют говорить о рондообразности. В партии фортепиано есть остинатная тема, появляющаяся в 1, 3 и 5ом разделах (подобно рефрену); в «эпизодах» же остинатная тема пропадает.

Само заклинание имеет более сумрачный, трансовый характер, нежели первое. Это определяется поэтическим текстом. Если первое заклинание было направлено на некое единение и соучастие в восприятии идеального мира, то здесь явно прослеживается идея размежевания. Память — область, позволяющая хранить образы, но не более. И призыв здесь носит иной характер, — не «иди со мной», а «будь всей памятью вместе со мной».

Объяснение этой метаморфозы — как раз в центральном номере цикла — «Бабочке», чья простота и лаконичность столь явно выделяется из общего контекста. Стихотворение было написано Бальмонтом непосредственно в период создания данного прокофьевского опуса. Если учесть, что композитор и поэт в это время тесно общались, живя по соседству в Бретани, то можно предположить, что Бальмонт написал «Бабочку» специально для музыкального воплощения в 36ом опусе. Ее двухчастная музыкальная форма определяется строением и смысловым содержанием бальмонтовского произведения, которое состоит из двух четверостиший, несущих в себе контрастные образы:

Желтокрылая бабочка, с детства знакомая,

Покачалась по ветру и села на мак.

Хоботком говорит: «Посмотрите, здесь дома я!

Вам приветственный крыльями делаю знак».

Покивала, сложила два стяга узорные

И забылась в дремоте под жарким лучом.

О, как тягостны ночи людские и чёрные!

О, как больно душе, рассеченной мечом!

Безмятежному миру природы контрастирует мир человеческий, где «ночи тягостны», а душа «рассечена мечом». Здесь прослеживается типично романтическое восприятие окружающей действительности как среды, враждебной художнику. И следующее после «Бабочки» «Заклинание для памяти» — это стремление к уходу от реального мира, прощание с ним и желание слиться с природой. В мире человеческом лирический герой хочет остаться только как образ в памяти. И Память становится связующим элементом между двумя мирами, но связь эту подкрепляет еще и Любовь. Она, как и Память, не знает границ между миром реальным и миром идеальным, существуя и тут, и там:

Полюбив меня, помни меня!

Идею о пессимистическом отношении к человеческой реальности подтверждает последнее стихотворение цикла — «Столбы». Мрачная музыкальная картина — размеренное движение, остинатность разного рода, низкий регистр, обилие тритоновых звучаний — полностью соответствует настроениям поэтического текста. Столбы как символ вечности, перед которой все бессильно, — она вызывает мысли о бренности и быстротечности бытия, о всевластности смерти.

Этот цикл весьма впечатлил П. П. Сувчинского, — по его мнению, Прокофьев здесь «раскрыл всю глубину затаившегося в нем трагизма, прикрытого внешним порывисто радостным и задорным приятием жизни. И трагизм этот действительно страшен, ибо, подобно всем звуковым воплощениям Прокофьева, он не абстрактно описательный, а реальный, материально живой»15. И действительно, бальмонтовские образы в прокофьевской трактовке становятся более осязаемыми, их контуры — более четкими, словно композитор выбирает нужный «фокус», как в искусстве фотографии. Но выбор этот Прокофьев всегда согласовывал с автором стихов.

Дружеское общение и творческое содействие Бальмонта и Прокофьева продолжалось до 1923 года. Их рассорило невыполненное поэтом обещание, касающееся гонорара за совместный концерт. Прокофьев пишет: «Меня огорчили не столько деньги, сколько недержание слова Бальмонтом»16. Композитор настолько был задет некорректным поведением своего кумира, что даже объявил поэту бойкот. Можно заметить, что с 1923 по 1925 г.г. в дневнике С. Прокофьева нет никаких упоминаний о Бальмонте, — Прокофьев исключил всякое общение с поэтом. Дальнейшие упоминания носят преимущественно язвительный характер, по-видимому, композитор так и не забыл свою обиду. Первая встреча после ссоры состоялась на вечере Бальмонта и Шошаны Авивит в 1925 году: «Было холодно и немного скучно. Раздражали сапфиры и изумруды, от которых он [Бальмонт] никак не отделается»17. Летом того же года поэт пытается возобновить общение с Прокофьевым, но прежней дружбы уже не возникает: «От Бальмонта очень милое примирительное письмо, но я как-то отошел от него»18, — пишет композитор. Именно эта биографическая подробность объясняет тот факт, что бальмонтовские опусы в начале 1920х годов исчезают из творчества Прокофьева, несмотря на столь живое увлечение и преклонение перед звуковым даром поэта.

1 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с 622.

2 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 623

3 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 622

4 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 623

5 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 623

6 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 623

7 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 623

8 Прокофьев С. . Письмо к Сувчинскому от 12.12.1922//Прокофьев. Дневник, письма, беседы, воспоминания. — М.: Сов. композитор, 1991, с. 154.

9 Бальмонт К.. Я не знаю мудрости (Только любовь)

10 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч. 1, с. 666

11 Прокофьев С. C. и Мясковский Н. Я. Переписка.— М.: Сов. композитор, 1977, с. 178

12 Прокофьев С. C. и Мясковский Н. Я. Переписка.— М.: Сов. композитор, 1977, с. 180

13 Прокофьев С. C. и Мясковский Н. Я. Переписка.— М.: Сов. композитор, 1977, с. 186

14 Бальмонт К. . Из записной книжки// К. Бальмонт. Стозвучные песни. Сочинения.— Ярославль: Верх.-Волж. кн. Изд-во, 1990, с. 262.

15 Нестьев И. Прокофьев.— М.: Гос. муз. издат., 1957, с. 124

16 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч.2, с.226

17 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч.2, с. 306

18 Прокофьев С. . Дневник. — Paris, 2002. ч.2, с. 339