«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства»

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- «Актуальные вопросы научного обеспечения машинных технологий производства сельскохозяйственной, 21.67kb.

- Сосновые экосистемы в условиях аэротехногенного загрязнения, их сохранение и реабилитация, 660kb.

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 42.37kb.

- Рекреационная ценность лесопарковых ландшафтов и возможности ее повышения (на примере, 363.65kb.

- 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 14, тел. (863-59) 42-4-04,, 17.43kb.

- Свод правил по проектированию и строительству метрополитены дополнительные сооружения, 1496.85kb.

- Интеграция беларуси, казахстана и россии в аграрной сфере в рамках таможенного союза, 1149.79kb.

- Программа научной сессии по факультету механизации сельского хозяйства, 487.12kb.

- Повышение эффективности выращивания молодняка крс путем оптимизации параметров и режимов, 251.61kb.

- согласован мчс россии письмо n 43-95 от 14., 1639.07kb.

3.1. Место транспорта в агротехнологиях

В диссертации предложено агротехнические, технические, экономические и др. параметры технологий производства сельскохозяйственной продукции различной интенсивности дополнить техническими средствами транспортной логистики и включить:

- в экстенсивные агротехнологии - ТС старых образцов типа ГАЗ, ЗИЛ, тракторные прицепы, разработанные в 60-70 годы, грузоподъемностью 3-5 т;

- в нормальные агротехнологии - вышеперечисленные транспортные средства, а также автомобили более высокой грузоподъемности при групповых методах использования;

- в интенсивные агротехнологии - ТС четвертого поколения, разработанные в 80-х годах и имеющие повышенную грузоподъемность при групповых методах использования перевалочных технологий;

- в высокие агротехнологии – использование глобальных информационных систем (ГИС). Они разработаны и используются передовыми зарубежными транспортными фирмами и связаны с управлением ТС навигационными системами - американской GPS и российской ГлоНАСС.

То есть, концептуально в высоких транспортных технологиях сельского хозяйства должны использоваться современные достижения информационных технологий и космомониторинга для обеспечения эффективного управления процессами транспортировки сельскохозяйственной продукции в единстве с процессом ее производства.

Главной задачей при создании транспортной логистики в технологиях производства сельскохозяйственной продукции рекомендовано считать повышение производительности труда в транспортной системе отрасли, те есть достижение основной цели ее технологической и технической модернизации и обеспечения конкурентоспособности продукции. При этом производительность труда должна определяться как объем (стоимость) перевезенной продукции одним водителем транспортного средства за производственный цикл. Это отражает влияние технологий транспортирования и техники для них, наиболее органично вписывается в требования интенсивных технологий производства продукции и соответствуют требованиям этих технологий по эффективности использования труда и других ресурсов интенсификации [22, 29].

Основным критерием оценки производительности труда и, как следствие, эффективности производства, рекомендовано принять величину (долю) прибавочного продукта, полученного при производстве продукции. Этот параметр тождественен рентабельности производства и назван рентабельностью труда:

(3)

(3)где: Ц – цена продукции, руб./т; Сп – себестоимость продукции, руб./т; Д – все виды дотаций на продукцию, руб./т; П – площадь возделывания (поголовье животных), га (голов); У – урожайность (продуктивность животных), т/га (т/гол.); Зм – затраты материальных ресурсов, руб./т; А – амортизация техники, руб./т; Зп – зарплата, руб./т; Зпр – прочие затраты, руб./т; Кт – численность занятых в производстве, чел.

Таким образом, экономическая эффективность труда возрастает, если:

Ц; Д; У; П → max;

Кт; Зм; А; Зп; Зпр → min. (4)

3.2. Обоснование типажа транспортных средств

для агротехнологий

Установлено, что технологический процесс производства сельскохозяйственной продукции может быть эффективным только при гармоничном взаимодействии в составе машинно-технологического комплекта (МТК) двух активных средств производства: сельскохозяйственного агрегата (СХА), состоящего, как правило, из мобильного энергетического средства (МЭС) и технологической машины и транспортных средств (ТС), работающих в двух направлениях: в процессе выращивания урожая - от склада до поля («толкающий» режим), а при уборке – с поля на склад («тянущий» режим). Транспортные средства по взаимодействию с СХА подразделены на ТС с жесткой связью с СХА и ТС с пульсирующей связью с СХА; ТС, воздействующее на СХА точечно или постоянно, при наличии бункера у СХА или при его отсутствии [8, 9, 12, 26, 28].

В работе предложен новый тип ТС - адаптивное транспортное средство (АТС), включающее мобильное энергетическое средство (наиболее дорогая часть ТС) и набор к нему адаптеров (сменного рабочего оборудования), каждый из которых предназначен для выполнения конкретной транспортной операции в агротехнологиях [9, 10,11].

Предложен также типаж транспортных средств, состоящий из четырех классов машин (легкий, средний, тяжелый и особо тяжелый), построенный на классической основе и по типу технологической адаптации (через сменные адаптеры), который позволяет сформировать эффективные транспортные технологии при производстве продукции растениеводства [8, 12, 13, 14].

Структура парка разделена на две группы транспортных средств, из которых первая находится в сфере сельскохозяйственных предприятий, вторая – в сфере услуг (районного или муниципального уровней).

Парк ТС в сельском хозяйстве должен включать грузовые самосвальные и работающие по схеме АТС автомобили и тракторные ТС в следующем количестве: легкого класса – 120 тыс., среднего класса – 60 тыс., тяжелого и особо тяжелого классов – 15 тыс., тракторных прицепов – 40 тыс. шт. [11, 12, 13, 15, 16, 17, 27].

Парк ТС в транспортной инфраструктуре для удовлетворения потребности сельского хозяйства в уборочный период количественно должен составить: КамАЗ - 85 тыс. шт., в том числе 45 тыс. (1,5 шт. на хозяйство) адаптивных транспортных средств с комплектом сменных кузовов; ЗИЛ – 95 тыс. шт.; ГАЗ – 65 тыс. шт.

Предложены общие методические принципы расчета парка транспортных средств в сервисной инфраструктуре, которые заключаются в определении топологии грузопотоков отрасли, выделении точек сгущения грузопотоков и обосновании целесообразности создания системы транспортных ресурсов (структур) в районах притяжения этих точек, а также в выборе мест расположения транспортных логистических центров (ЛЦ) - сферы транспортных услуг для села. В диссертации приведены целевая функция транспортно - логистической инфраструктуры, критерий оптимизации и ограничения, позволяющие минимизировать капиталовложения на создание ЛЦ инфраструктуры села.

Показано, что проблема формализованного подхода к построению сети логистических центров по переработке грузопотоков на заданной территории имеет на сегодняшний день большое значение и заслуживает внимания исследователей и разработчиков конкретных проектов.

3.3. Исследование факторов оптимизации транспортной

логистики в растениеводстве

Исследования проблемы транспортного обеспечения агротехнологий позволило сделать некоторые обобщения относительно целесообразности использования методов логистики для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в целом в следующих направлениях:

- разработка закономерностей движения материальных потоков и услуг от производителя к потребителю в процессе производства сельскохозяйственной продукции;

- развитие тесной гармонизации технологий производства продукции с логистическими процессами;

- исследование процессов логистических услуг в сельском хозяйстве;

- использование установленных в настоящей работе детерминированных связей транспортной логистики с агротехнологиями для установления зависимости рентабельности производства в целом от затрат, в том числе и в логистической системе;

- оптимизация управления материальными потоками (МП) для снижения запасов на пути их движения и сокращения времени прохождения товаров по логистическому центру (ЛЦ);

- выделение единой функции управления сквозным МП; техническая, экономическая и информационная интеграция отдельных звеньев ЛЦ в единую систему: на макроуровне – различных предприятий, на микроуровне – различных служб предприятия.

ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ параметров АДАПТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

4.1. Основные положения концепции развития адаптивных

транспортных систем

На основе анализа номенклатуры грузов, требующих выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, технолого-экономических особенностей сельского хозяйства с позиций его транспортного обеспечения сформулированы основные концептуальные положения создания семейства универсальных погрузочно-транспортных и накопительных машин («мультилифтов») со сменными кузовами, как адаптивного транспортного средства (АТС) [8, 15, 16, 17, 31].

В основу этих положений положен перечень процессов и операций, для выполнения которых должно быть предназначено новое семейство машин.

Установлено, что технолого-экономическими особенностями сельского хозяйства с позиций его транспортного обеспечения, являются следующие:

- разнообразие климатических, метеорологических и хозяйственных условий;

- необходимость четкого согласования работы транспортных средств с агротехнологиями и реализующими их технологическими комплексами машин;

- ограничения по допустимым удельным давлениям ходовых систем, в том числе и транспортных машин, на почву;

- большая номенклатура грузов, различных по своей природе, физико-механическим и биохимическим свойствам;

- ярко выраженная сезонность основных транспортных работ и наличие пиковых периодов;

- многократные перегрузки и перевалки грузов;

- низкий уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ;

- осуществление значительной части перевозок по полевым, грунтовым дорогам и бездорожью;

- относительно малые расстояния перевозок.

В концепции сформулированы общие требования к конструктивным особенностям АТС: по ходовым системам (полноприводность, шины низкого или переменного давления с вездеходным рисунком протектора, высокая проходимость в тяжелых дорожных условиях и достаточно высокая скорость движения на автомобильных дорогах); по типу устанавливаемого двигателя (дизель с всережимным регулятором); по трансмиссии (многоступенчатость с широким диапазоном передаточных чисел для обеспечения синхронного движения с сельскохозяйственными уборочными агрегатами, выполнения технологических работ и движения по автомобильным дорогам); по системам отбора мощности двигателя (независимый и/или зависимый и синхронный ВОМ); по скорости замены специализированного рабочего оборудования и др. [2, 3, 5, 6, 21, 23, 24, 33].

При создании отечественных АТС рекомендовано ориентироваться на основные мировые тенденции развития подвижного состава сельскохозяйственного транспорта, которые характеризуются следующим [1, 2, 3, 4]:

- повышение мощности и грузоподъемности транспортных средств;

- расширение рабочих функций подвижного состава (выполнение, помимо транспортных, ряда сопутствующих операций – погрузочно-разгрузочных, транспортно-распределительных, транспортно-сборочных и др.);

- специализация транспортного и технологического оборудования;

- унификация энергетической базы, шасси и других комплектующих изделий, в том числе и путем интеграции с международным машиностроением;

- расширение сферы применения транспортных средств за счет использования сменного и трансформируемого рабочего оборудования;

- повышение опорно-сцепной, профильной и горизонтальной проходимости;

- гидрофикация силовых приводов и систем управления;

- автоматизация управления, контроля и регулирования на отдельных операциях и др.

Показано, что использование сменных кузовов при транспортировке грузов в сельском хозяйстве позволяет создать гармонизированные с агротехнологиями комплексные системы для оперативного выполнения транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, сэкономить людские, материальные и финансовые ресурсы.

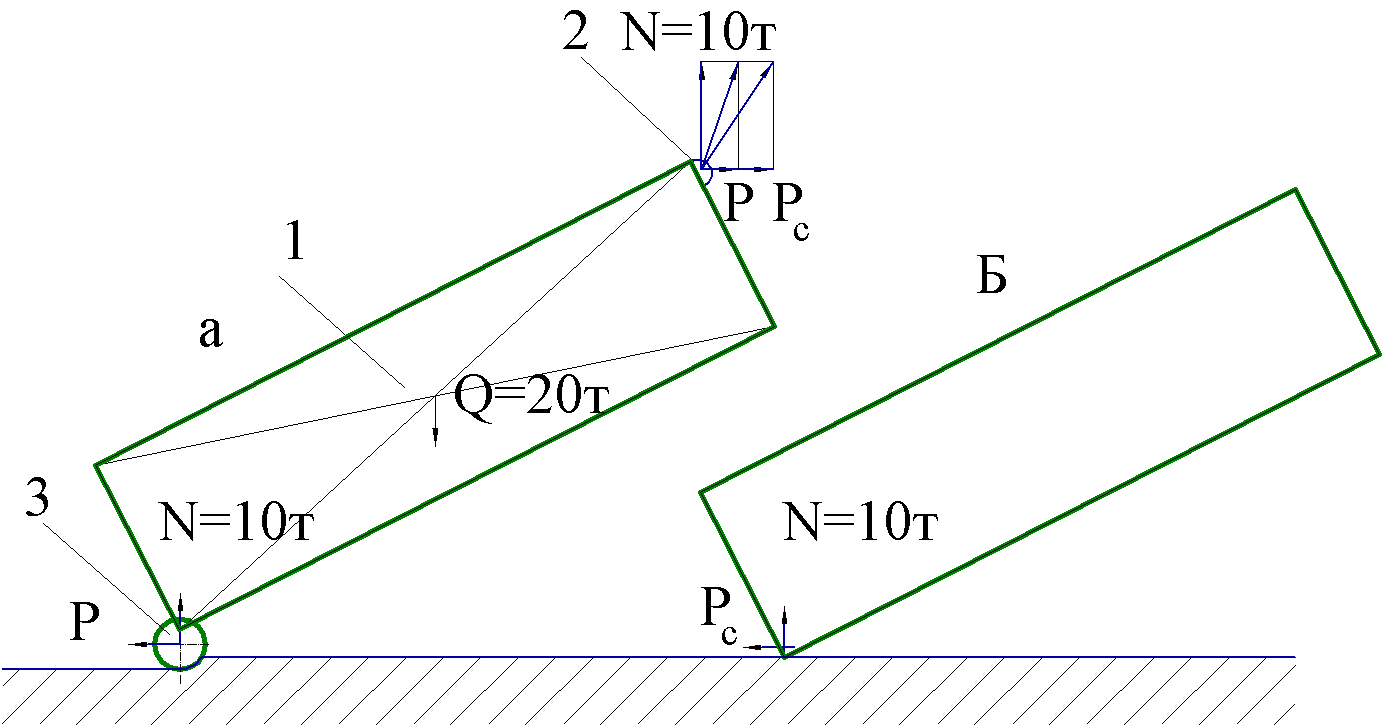

4.2. Расчет нагрузок в системе «мультилифт»

Погрузка кузова на тракторный полуприцеп или раму автомобиля производится мультилифтом путем поднятия края кузова с продольной стороны и затягивания его на прицеп (рис. 4). В полевых условиях опорные катки кузова взаимодействуют с поверхностью поля (почвой) и качение их происходит с образованием колеи, что вызывает повышенные нагрузки на крюке мультилифта и на катках, а также создает неровности на поверхности поля [18, 19, 20].

Погрузка кузова на тракторный полуприцеп или раму автомобиля производится мультилифтом путем поднятия края кузова с продольной стороны и затягивания его на прицеп (рис. 4). В полевых условиях опорные катки кузова взаимодействуют с поверхностью поля (почвой) и качение их происходит с образованием колеи, что вызывает повышенные нагрузки на крюке мультилифта и на катках, а также создает неровности на поверхности поля [18, 19, 20].Н

Рис. 4. Подъем и установка сменного кузова на шасси автомобиля

аибольшие нагрузки имеют место при погрузке на тракторный полуприцеп загруженного материалом (зерно, картофель и т.п.) сменного кузова с грунтовой поверхности поля.

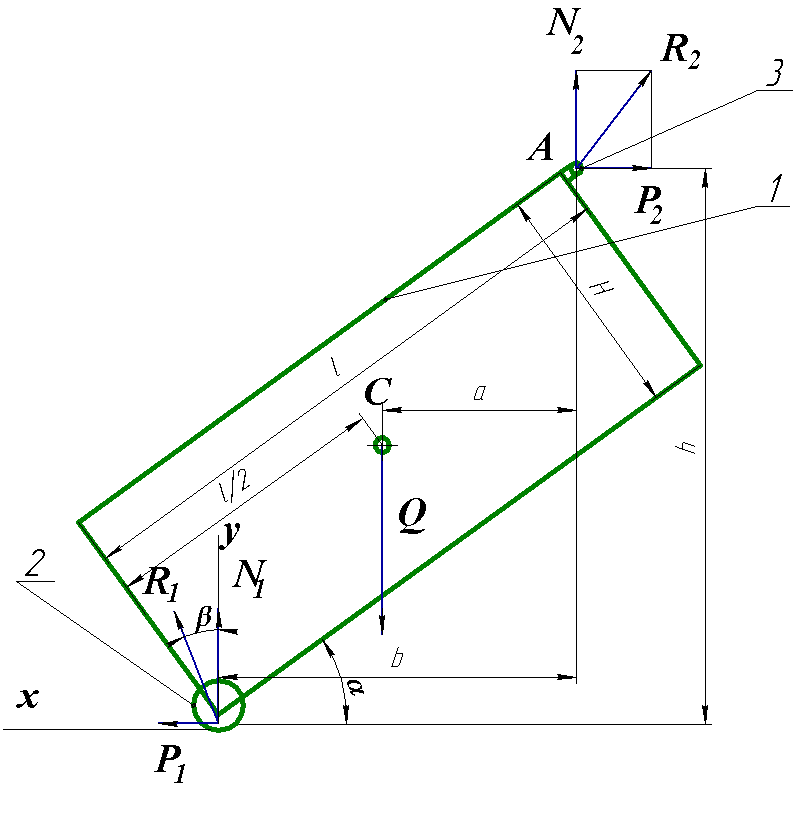

Пользуясь рис. 5, получены зависимости для определения этих нагрузок. На кузов, при его погрузке, действуют силы: Q – сила веса кузова с грузом, приложенная в центре масс С; N1 - нормальная реакция поверхности поля на опорную часть кузова; N2 – нормальная реакция крюка мультилифта на петлю кузова; Р1 – горизонтальная сила сопротивления качению опорных катков; Р2 – горизонтальная сила на крюке в точке А. Сила N1 определяет параметры опорных катков, а сила N2 необходима для расчета мультилифта. Для определения этих сил использ

ованы уравнения моментов сил относительно точки А и их проекции на горизонталь (ось Х) и вертикаль (ось Y), с помощью которых получено выражение:

ованы уравнения моментов сил относительно точки А и их проекции на горизонталь (ось Х) и вертикаль (ось Y), с помощью которых получено выражение: (5)

(5)г

Рис. 5. Расчетная схема погрузки сменного кузова мультилифтом

1 – кузов, 2 – опорный каток, 3 – крюк

де: P1=N1 f; f - коэффициент сопротивления качению катка (в полевых условиях f = 0,2…0,3);

- угол наклона кузова (

- угол наклона кузова ( =0… 480); l - длина кузова (l= 5,6 м); H- высота кузова (H= 2,4 м).

=0… 480); l - длина кузова (l= 5,6 м); H- высота кузова (H= 2,4 м).Из уравнения (5) сила N1= 90 кН при

= 200 и f= 0,3, а при

= 200 и f= 0,3, а при  = 450. N1= 46 кН для кузова грузоподъемностью Q= 200 кН (20 т). Сила N2= 110 кН при

= 450. N1= 46 кН для кузова грузоподъемностью Q= 200 кН (20 т). Сила N2= 110 кН при  = 200, f= 0,3, а при

= 200, f= 0,3, а при  = 450 N2= 154 кН, что следует из уравнения проекций сил на ось Y. Сила сопротивления катков P1=N1 f=27 кН при

= 450 N2= 154 кН, что следует из уравнения проекций сил на ось Y. Сила сопротивления катков P1=N1 f=27 кН при  = 200, а при

= 200, а при  = 450 P1=13,8 кН. Горизонтальная сила P2 на крюке равна силе P1, что следует из уравнения проекций сил на ось Х.

= 450 P1=13,8 кН. Горизонтальная сила P2 на крюке равна силе P1, что следует из уравнения проекций сил на ось Х.Из этих данных видно, что усилие на крюке мультилифта больше, чем усилие на опорных катках, причем разница этих усилий увеличивается с увеличением угла наклона кузова

. При угле

. При угле  = 450 N2 = 3,35N1. Следовательно, расчет мультилифта следует производить при больших значениях угла наклона кузова, а опорных катков - при малых углах

= 450 N2 = 3,35N1. Следовательно, расчет мультилифта следует производить при больших значениях угла наклона кузова, а опорных катков - при малых углах  .

.Равнодействующая сила

на крюке при

на крюке при  = 450 с учетом

= 450 с учетом  равна 154 кН. Эта сила действует на крюк мультилифта и направлена под углом

равна 154 кН. Эта сила действует на крюк мультилифта и направлена под углом  = 170 к вертикали. С учетом динамики нагрузок при подъеме кузова коэффициент динамичности

= 170 к вертикали. С учетом динамики нагрузок при подъеме кузова коэффициент динамичности  , сила R2=308 кН.

, сила R2=308 кН.Равнодействующая сила R1 сопротивления катков, при

= 200, равна:

= 200, равна: =

=  =94 кН.

=94 кН.Сила R1 при перекатывании катков направлена под углом

= 170 (см. рис. 5), что следует из выражения:

= 170 (см. рис. 5), что следует из выражения: .

.4.3. Обоснование параметров опорной части сменных кузовов

для полевых условий

Параметры катков или лыж принимаются, исходя из выше приведенных значений силы давления загруженного кузова на почву, и с учетом допустимого давления на почву.

С

б

ила давления опорной части кузова N (см. рис. 6) равна 100 кН, допустимое давление q на почву при уборке, например, пропашных культур, принята 1000 кПа, общая площадь S опорных лыж кузова равна 1000 см2, при ширине лыжи В = 200 мм и количестве лыж 2 шт. длина одной лыжи L = 250 мм. Горизонтальное тяговое усилие Р = 5 т при коэффициенте трения лыж по почве f = 0,5. При выполнен

ии опорной части на катках горизонтальное тяговое усилие Р может быть уменьшено. Диаметр D и ширина В катков д

ии опорной части на катках горизонтальное тяговое усилие Р может быть уменьшено. Диаметр D и ширина В катков д Рис. 6. Расчетная схема нагружения опорной части сменного кузова

(а – на катках, б – на лыжах).

олжны также приниматься с учетом допустимого давления на почву.

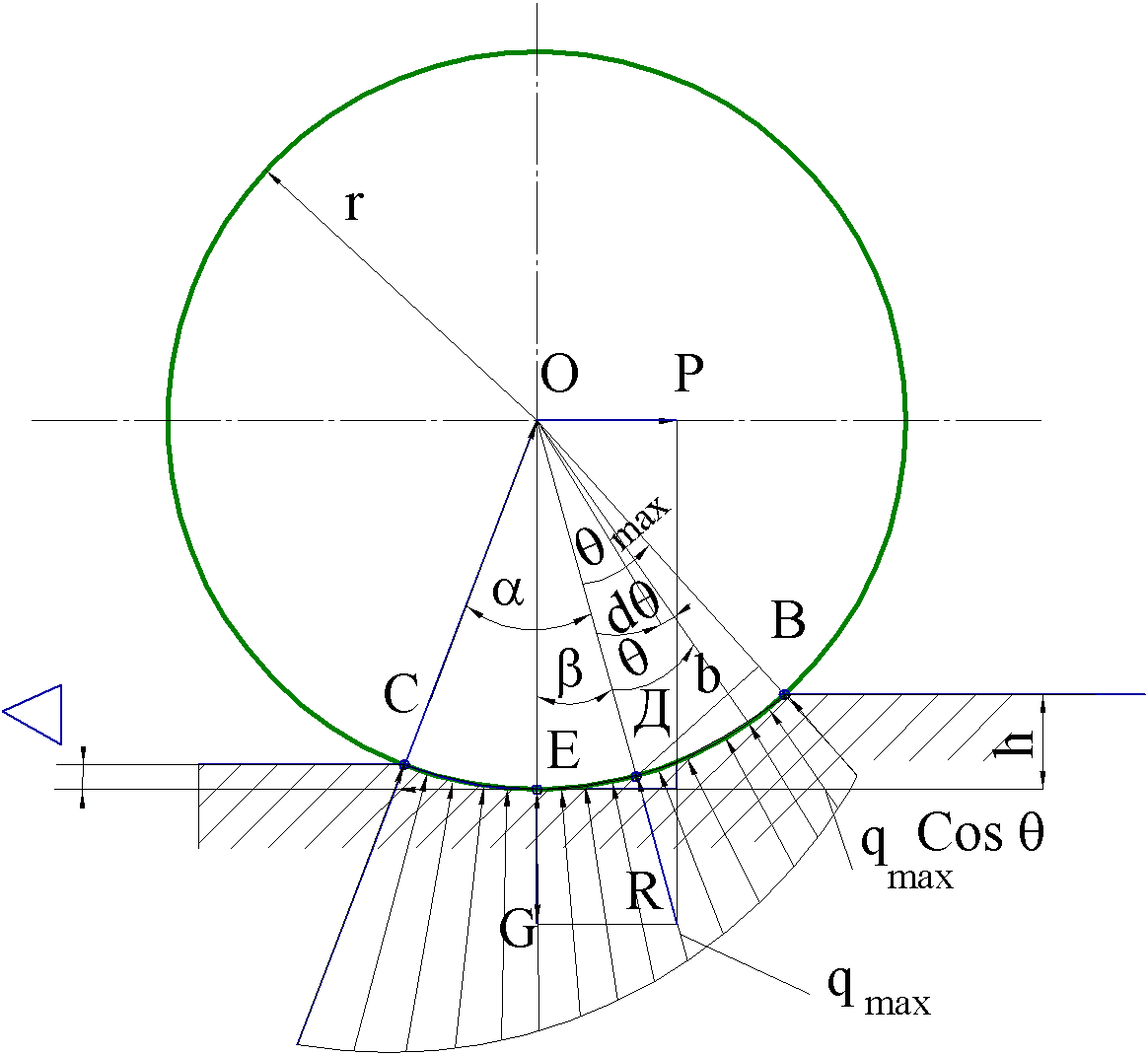

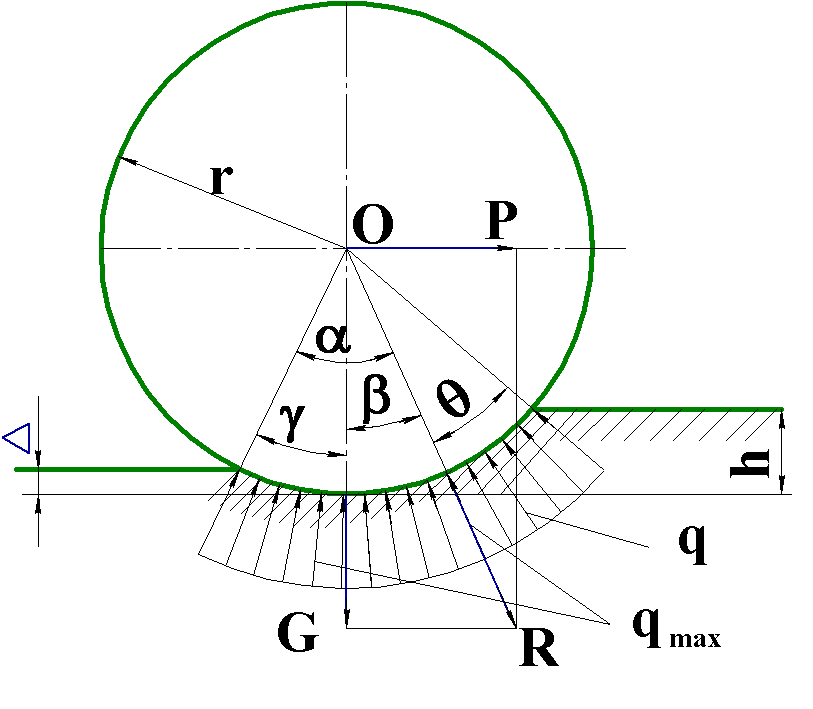

На рис. 7 представлена расчетная схема усилий, действующих на каток при перемещении кузова, откуда нагрузка G на каток по допустимому давлению q на почву определяется по уравнению:

, (6)

, (6)г

Рис. 7. Схема расчета давлений на почву катка сменного кузова

де: R – равнодействующая сил Р и G, определяемая по выражению:

(7)

(7)Угол α определяется по условию равенства моментов от давлений q на каток относительно точки А по уравнению:

, (8)

, (8)Угол β определяется коэффициентом сопротивления перекатыванию μ в полевых условиях (для стерни μ = 0,2) [Полетаев А.Ф., 1971]:

(9)

(9)Для μ = 0,2 значение β = 110.

Принимать значение суммы углов (β + θmax) ≥ 450 нецелесообразно, так как в этом случае опорная площадь катка увеличивается незначительно. Следовательно, значение θmax = 340 = 0,6 радиан.

По уравнению (8) определяется угол α=310. Усилие R по уравнению (7) после подстановки в него значений α и θ равно:

(10)

(10)С учетом установки двух катков и принятия r = 100 мм по (10) определена ширина катка В=500 мм. При этом давление на почву q=971 кПа, т.е. не более допустимого.

Следует отметить, что исследование взаимодействия катка с почвой показывает (см. рис.8), что даже образование небольшой колеи за катком существенно влияет на опорную способность катка и давление его на почву.

Величина «восстановленной» деформации почвы за катком Δ определена из равенства моментов сил давления q почвы на каток на участках дуг

и

и  и равнодействующей R относительно точки А по выражению:

и равнодействующей R относительно точки А по выражению: (11)

(11)где: β = arctg

= arctg μ, µ - коэффициент сопротивления качению:

= arctg μ, µ - коэффициент сопротивления качению:  .

.Величина Δ восстановленной деформации почвы равна 6 мм, а глубина колеи h= 29,3 мм, т.е. величина h в 5 раз больше Δ, а отношение длины дуги LB к длине дуги СЕ равно 2,24

Таким образом, остаточная деформация почвы существенно увеличивает площадь опоры катка (в нашем случае на 45%), что существенно уменьшает тяговое сопротивление катков, которое равно 20 kH (2 т) или в 2,5 раза меньше, чем тяговое сопротивление кузова на лыжах при допустимом давлении на почву.

При расчете давления катка на почву (рис. 8) следует учитывать площадь контакта катка с почвой с учетом контакта в зоне восстановленной после деформации почвы – за вертикальным диаметром катка в сторону против его перемещения. Полетаевым А.Ф. [1971] показано, что восстановленная деформация почвы увеличивает площадь контакта катка с почвой на 45%, что согласуется с нашими данными.

Основной характеристикой сопротивления перекатыванию катка по почве является коэффициент сопротивления качению

. Угол сопротивления качению катка

. Угол сопротивления качению катка  (см. рис. 8) так же, как и

(см. рис. 8) так же, как и  - определяется экспериментально и его значения для различных состояний почвы приводятся в литературе. Увеличение площади контакта катка можно определить через угол восстановленной деформации почвы

- определяется экспериментально и его значения для различных состояний почвы приводятся в литературе. Увеличение площади контакта катка можно определить через угол восстановленной деформации почвы  (рис. 8). На основании принципа равенства моментов сил о

(рис. 8). На основании принципа равенства моментов сил о т давлений на каток относительно точки пересечения равнодействующей силы R, действующей на каток, с его окружностью, пользуясь зависимостью (8), путем замены угла

т давлений на каток относительно точки пересечения равнодействующей силы R, действующей на каток, с его окружностью, пользуясь зависимостью (8), путем замены угла  на сумму

на сумму  +

+ , после соответствующих преобразований формул определена общая ширина катков, равная 1,377 м. При выполнении опорной части кузова на двух катках, шир

, после соответствующих преобразований формул определена общая ширина катков, равная 1,377 м. При выполнении опорной части кузова на двух катках, шир Рис. 8. Схема к определению угла

восстановленной деформации почвы за катком

восстановленной деформации почвы за каткомина одного катка должна быть равна 688 мм.

Установлено, что нагрузка на каток зависит линейно от

, а сила сопротивления - в квадрате. Например, если для

, а сила сопротивления - в квадрате. Например, если для  = 0,1 (грунтовая дорога) сила Р = Р1, то для

= 0,1 (грунтовая дорога) сила Р = Р1, то для  = 0,3 (рыхлая почва) сила Р = 9 Р1. Из этого следует, что в полевых условиях нагрузки в механизме мультилифта могут значительно увеличиться.

= 0,3 (рыхлая почва) сила Р = 9 Р1. Из этого следует, что в полевых условиях нагрузки в механизме мультилифта могут значительно увеличиться.ГЛАВА 5. Исследование процессА транспортного обеспечения посевных агрегатов

5.1. Моделирование процесса загрузки сеялок

Одной из важнейших технологических операций при производстве продукции растениеводства является посев сельскохозяйственных культур.

В настоящее время загрузка сеялок семенами и удобрениями и машин-удобрителей минеральными удобрениями осуществляется морально устаревшими машинами типа ЗАУ-3 (УЗСА-40) и ЗСВУ-3, а созданная в последние годы большая гамма новой техники не обеспечивает оптимальное выполнение этих процессов в интенсивных агротехнологиях. Поэтому необходимо создание специального технологического адаптера загрузки сеялок и машин-удобрителей для технического обеспечения транспортной логистики в системе агротехнологий.

В диссертации и в [30] представлены разработанные математическая модель и программный продукт для ПЭВМ, которые позволяют осуществлять интерактивное взаимодействие исследователя с программным обеспечением в процессе моделирования и оптимизации функционирования посевного технологического адаптера.

Программа запрашивает у пользователя информацию об условиях работы: площадь поля, норму высева, продолжительность посева и т.д. В процессе работы программа моделирует технологию путем выбора из базы данных всех параметров технических средств, которые могут быть использованы в выбранной технологии, а также стоимостные показатели для их технико-экономической оценки. После этого программа переходит к расчету технико-экономических показателей технологии (энерго- и трудозатраты, материалоемкость и удельные показатели затрат).

Результаты моделирования и расчетов выдаются на монитор или на печать в виде следующих документов: набор технологий, удовлетворяющих условиям задачи; результаты технико-экономических расчетов и состав участвующей в оценке техники; альтернативные варианты технологии с технико-экономическими показателями; полученные данные итеративным методом сравниваются и лучший вариант выдается на печать.

Эти данные являются в свою очередь исходными для компьютерного моделирования посевного и транспортно-загрузочного комплекса как системы массового обслуживания, где объектами, формирующими требования к обслуживанию, являются посевные МТА, а обслуживающими эти требования - транспортно-загрузочные средства.

5.2. Интерактивный процесс моделирования транспортно-посевной системы

Использование предложенного программно-информационного обеспечения позволяет осуществлять моделирование и оптимизацию технологических схем загрузки посевных агрегатов.

Технико-эксплуатационные параметры отдельных машин и механизмов технологического комплекса разделены на две категории: постоянные и переменные. Постоянные ТЭП, это показатели, заложенные в конструкцию технических средств, которые пользователь вносит в БД, используя соответствующие экранные формы, включенные в состав программного обеспечения. Переменные или варьируемые показатели являются предметом компьютерного эксперимента. К этим показателям относятся, закладываемые в модель: расчетное количество посевных МТА в составе комплекса, посевная площадь, длина гона, расстояние от поля до склада, скорость транспортирования семенного материала, емкость кузова загрузчиков, а также расчетные показатели: производительность и затраты на каждом из звеньев комплекса, требуемое количество транспортных средств для бесперебойного подвоза семенного материала и т.д.

Для моделирования технологии транспортного обеспечения посевных агрегатов как систем массового обслуживания (СМО) вводятся вариации переменных параметров: по площади посева – F от 500 до 1100 га с шагом 200 га, длине гона – L от 0,6 до 0,9 км с шагом 0,1 км, радиусу перевозок, характерных для зональных условий, от 3 до 30 км с шагом 2 км, количеству посевных агрегатов от 1 до N с шагом 1 шт., варьируется скорость транспортных средств в интервале 30…60 км/ч с шагом 10 км/ч и др. После этого производится собственно расчет ТЭП всех вариантов технических средств комплекса отдельно и в целом с использованием методов СМО [8, 10].

Разработанный программный комплекс моделирования и оптимизации состава и параметров технических средств транспортного обеспечения посевных агрегатов используется в исследованиях, проводимых в Отделе механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ ВИМ.

5.3. Проект межотраслевого технологического адаптера «Транспортное обеспечение агротехнологий»

В конце прошлого столетия учеными и специалистами Россельхозакадемии, Минсельхоза России и Минпрома России разработана национальная Система технологий и машин для сельскохозяйственного производства России (СТиМ), которая утверждена Коллегией Министерства и Президиумом Академии и приказом по Министерству и Академии введена в практику сельскохозяйственного производства в качестве Федерального технологического и технического регистров для сельскохозяйственного производства как базового нормативного документа при технологической и технической модернизации отрасли.

Технологии по группам культур (продукции) в регистре сопровождаются технологическими (отраслевыми и межотраслевыми) адаптерами. Например, для растениеводства: отраслевые адаптеры зернового хозяйства (по производству и предпосевной подготовке семян, посеву, уборке и т.д.); межотраслевые адаптеры по обработке почвы, системе удобрений, защите растений от болезней, вредителей и сорняков, мелиорации.

С помощью этих адаптеров базовые технологии производства той или иной продукции могут быть приспособлены (адаптированы) к условиям и возможностям конкретного потребителя.

К сожалению, в Федеральном регистре отсутствует технологический адаптер транспортного обеспечения агротехнологий, а в Федеральном регистре сельскохозяйственной техники для реализации технологий производства продукции транспортная компонента представлена теперь уже устаревшими моделями машин. С позиций представления транспортной проблемы сельскохозяйственного производства в настоящей работе, предпринята попытка восполнить отмеченный выше пробел и разработать межотраслевой технологический адаптер «Транспортное обеспечение агротехнологий».

В адаптере технологический транспорт гармонизирован с технологиями производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции и обеспечивает доставку: семян и посадочного материала; минеральных удобрений, мелиорантов и средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; органических удобрений; продукции урожая (основной и побочной); машин, оборудования и адаптеров к ним; горюче-смазочных материалов; мобильных технических объектов первичной переработки продукции; полевых объектов соцкультбыта и др.

Технологический транспорт базируется на современных технических средствах как отечественного, так и зарубежного производства, а по техническим и технико-экономическим параметрам соответствует основным положениям концепции развития адаптивных транспортных систем, приведенной в Главе 4.

ГЛАВА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ И оценка Экономической эффективности разработок

6.1. Организация производства и реализации разработок

По результатам исследований разработаны:

- исходные требования на автомобиль-самосвал с погрузочно-разгрузочным устройством на шасси автомобилей КамАЗ;

- техническое задание на разработку сменного кузова сельскохозяйственного назначения к автомобилю КамАЗ-43118/53228, оборудованного погрузочно-разгрузочным устройством МАС-16;

- техническое задание на разработку автотракторной транспортной системы для работы со сменными кузовами;

- техническое задание на разработку универсального загрузчика сеялок семенами и удобрениями.

На основе этих разработок создано и на Машиностроительном заводе опытных конструкций (МЗОК) ГНУ «ВИМ» организовано производство мобильной автосистемы (МАС) типа «Мультилифт» для автомобильных шасси КамАЗ, МАЗ (рис. 9) и тракторных полуприцепов (рис. 15), а также ряда сменных кузовов (адаптеров) для автомобилей и тракторных полуприцепов, оборудованных МАС: бункеры-накопители разного объема и назначения (рис.10), кузов с низким бортом (рис. 11), платформа-эвакуатор (рис. 12), цистерна (рис. 13), бытовки и контейнеры (рис. 14) и др. для автомобилей и тракторов (рис. 15) [15, 16, 32].

Общий объем выпуска систем сменных кузовов на шасси автомобиля и тракторного прицепа составил 234 комплекта, в том числе в 2003 г. - 10 шт., 2004 г. - 40 шт., 2005 г. – 70 шт. и 2006 г. – 114 шт.