Оценка грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов с учетом их технического состояния и эксплуатационных параметров

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных, 1941.66kb.

- Решением Общего собрания членов, 27.43kb.

- Мостов под железнодорожную нагрузку, 209.81kb.

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 438.01kb.

- А основе сопоставления расчетных частот собственных колебаний с граничными значениями,, 121.25kb.

- Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом, 622.35kb.

- Экзаменационные вопросы !!!, 36.74kb.

- Методическое руководство рд 37. 009. 015-98 "По определению стоимости автомототранспортных, 1888.49kb.

- Разработка методов прогнозирования структуры и эксплуатационных свойств тканей бытового, 695.31kb.

- О мониторинге технического состояния жилых домов на территории города Москвы, 111.45kb.

На правах рукописи

РОГОВА Екатерина Владимировна

ОЦЕНКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

с учетом их технического состояния и эксплуатационных параметров

Специальность 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог,

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»

(технические науки)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск – 2009 г.

Работа выполнена на кафедре «Мосты» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС).

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Бокарев Сергей Александрович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Белуцкий Игорь Юрьевич,

кандидат технических наук, доцент

Васильев Сергей Петрович

Ведущая организация: Федеральное государственное

унитарное предприятие

«Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ мостов)

Защита состоится «16» декабря 2009 г. в 11-00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 218.012.01 при ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ауд. 224.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения».

Автореферат разослан « 13» ноября 2009 г.

Отзывы на автореферат диссертации, заверенные печатью в 2-х экземплярах, просим направлять по адресу совета университета.

Ученый секретарь

диссертационного совета

канд. техн. наук, доц. Соловьев Л.Ю.

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. На всей протяженности железных дорог России эксплуатируется более тысячи сталежелезобетонных железнодорожных пролетных строений. Более 75% из них эксплуатируются на участках бывшей Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Классификация по грузоподъемности разрезных сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов с одной плитой в сжатой зоне в настоящее время проводится в соответствии с основными положениями СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», а также отдельными рекомендациями Руководства по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений и Руководства по определению грузоподъемности металлических пролетных строений. Однако указанные нормативные документы не учитывают конструктивные особенности сталежелезобетонных пролетных строений и специфические повреждения, появляющиеся в конструкциях при эксплуатации.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена очевидной необходимостью разработки методики определения грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, как одной из составляющей общей системы оценки технического состояния, которая должна предоставить возможность количественно оценить влияние всех дефектов и повреждений, так или иначе оказывающих воздействие на несущую способность исследуемых конструкций. Требования к эксплуатационным параметрам должны быть основаны на результатах научных исследований в области надежности мостов, а оценка технического состояния производиться по показателям надежности. Кроме того, актуальность исследования подтверждается планами ОАО «РЖД» в отношении Байкало-Амурской магистрали. В транспортной стратегии до 2030 г. БАМ отмечен как участок одного из приоритетных грузовых направлений.

Цель и задачи исследования. Целью исследовании является уточнение оценки грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, учитывающей их техническое состояние и эксплуатационные параметры; обоснование нормативных требований к мостовому полотну и швам омоноличивания на основе оценки технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений по параметрам надежности. Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести полномасштабные обследования и испытания сталежелезобетонных пролетных строений для выяснения их фактического технического состояния.

2. На основе проведенных обследований и испытаний разработать численные модели сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов с учетом особенностей их работы и эксплуатации и выявить основные закономерности работы изучаемых конструкций.

3. Используя полученные закономерности, разработать методику расчета грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов.

4. Создать программный комплекс для автоматизированных расчетов грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов.

5. Составить алгоритмы и выполнить вероятностные расчеты сталежелезобетонных пролетных строений, по результатам которых сделать предложения по корректировке нормативных требований к состоянию мостового полотна и швам омоноличивания.

Научная новизна работы:

- Впервые получены результаты полномасштабных обследований и испытаний сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов.

- Решен вопрос учета степени включения железобетонной плиты балластного корыта в совместную работу с главными балками.

- Назначены границы степени развития дефектов мостового полотна и швов омоноличивания при выполнении оценки технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений по параметрам надежности.

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием методов исследования и математических моделей, широко применяемых в науке, а также при проектировании, расчетах и испытаниях мостовых конструкций.

Практическая ценность и внедрение. Предлагаемая методика оценки грузоподъемности эксплуатируемых сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов учитывает особенности работы элементов конструкций, степень развития повреждений, появляющихся в процессе эксплуатации и влияющих на несущую способность. Установленные автором требования к состоянию мостового полотна и швов омоноличивания плиты балластного корыта при их соблюдении позволят поддерживать

требуемый уровень надежности сталежелезобетонных пролетных строений мостов.

Разработанная Методика определения грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов внедрена и применяется на железных дорогах бывшей Байкало-Амурской магистрали. Результаты исследований, выполненных автором, используются в учебном процессе кафедры «Мосты» Сибирского государственного университета путей сообщения по дисциплине «Грузоподъемность мостов».

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на:

– научно-технической конференции «Наука и молодежь XXI века» в Новосибирске, 27–28 октября 2005 г.;

– Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы Транссиба на современном этапе. Кадровое и научно-техническое обеспечение процессов интеграции в мировую транспортную систему» в Новосибирске, 2007 г.;

– VII Международной научно-практической конференции «Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте» в Санкт-Петербурге, 23–24 апреля 2008 г.;

– Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке» в Хабаровске, 22–24 апреля 2009 г.;

– объединенном научном семинаре семи кафедр СГУПСа (Новосибирск, сентябрь 2009 г.).

По теме диссертации опубликовано 8 работ.

На защиту выносятся:

1. Методика определения грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов.

2. Предложения по учету степени включения железобетонной плиты балластного корыта в совместную работу с главными балками.

3. Назначение границ степени развития дефектов мостового полотна и швов омоноличивания при выполнении оценки технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений по параметрам надежности.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 148 страницах, содержит 58 рисунков, 24 таблицы и 1 приложение.

Основное содержание работы

В первой главе диссертации дан обзор конструкций и анализ технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений, эксплуатируемых на железных дорогах России. Приведены сведения о действующих и предлагаемых методиках оценки несущей способности сталежелезобетонных мостов, а также рассмотрены предложения оценки работы сооружения по показателям надежности.

Основной вклад в изучение работы, анализа конструкций и расчетов сталежелезобетонных пролетных строений внес Н.Н. Стрелецкий. Также проблемам эксплуатации исследуемых пролетных строений посвящены труды И.Ю. Белуцкого, Э.М. Гитмана, П.П Ефимова, В.М. Картапольцева, А.В. Картапольцева, А.А. Поречина, А.А. Потапкина, Б.Н. Смышляева, Л.Ю. Соловьева, Н.Л. Чернова, В.А. Цирулева и др. Вопросы надежности и эксплуатации искусственных сооружений и строительных конструкций отражены в работах К.Б. Бобылева, С.А. Бокарева, В.В Болотина, Г.Б. Боровика, П.П. Ефимова, Л.И. Иосилевского, В.М. Картопольцева, Ю.Г. Козьмина, В.В. Кондратова, В.И. Кулиша, В.О. Осипова, А.В. Перельмутера, С.С. Прибыткова, А.В. Смирнова, В.П. Чиркова и др.

Первый опыт применения железнодорожных сталежелезобетонных пролетных строений в нашей стране относится к концу 40-х гг. прошлого столетия. В 1954 – 1955 гг. институтом Гипротрансмост началась разработка типовых унифицированных железнодорожных сталежелезобетонных пролетных строений расчетными пролетами от 23 до 66 м с ездой на балласте. В этот же период были проведены многочисленные исследования сталежелезобетонных конструкций, как в нашей стране (НИИЖТе, ЦНИИСе Минтрансстроя, МАДИ, МИИТе, СибАДИ, ЛИСИ, ЦНИИпроектстальконструкции, Калининском политехническом институте), так и во многих зарубежных странах. В 1961 – 1963 гг. утверждены первые нормативные документы по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений, а в 1965 г. опубликована монография Н.Н. Стрелецкого «Сталежелезобетонные мосты».

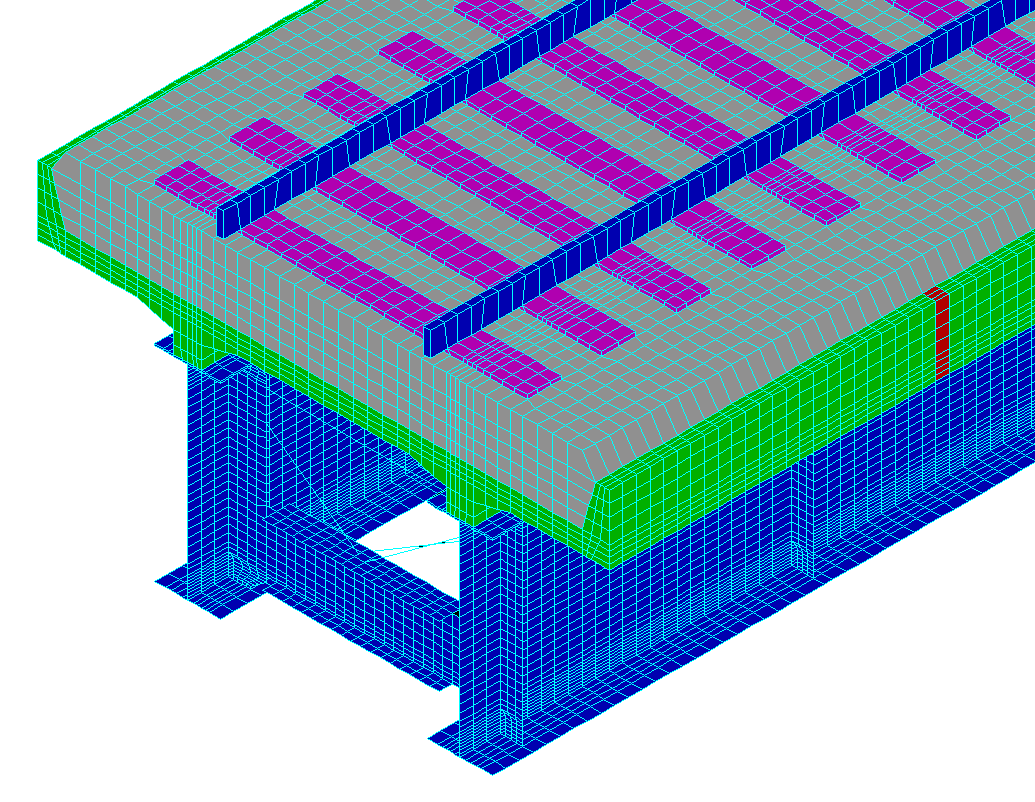

Начиная с середины 70-х гг. XX в., строительство железнодорожных сталежелезобетонных мостов велось в основном по типовому проекту 3.501-49 инв. №739 «Металлические железнодорожные пролетные строения с ездой поверху на балласте пролетами 18,2 – 66,0 м в северном исполнении», разработанному в 1969 г. институтом Гипротрансмост. Общее число пролетных строений данного типового проекта по всем железным дорогам России насчитывает 768 шт.. В качестве примера на рис. 1 представлена конструция сталежелезобетонного пролетного строения.

Рис. 1. Конструкция исследуемых пролетных строений:

Рис. 1. Конструкция исследуемых пролетных строений:1 – стальная балка; 2 – железобетонная плита;

3 – поперечный шов, омоноличиваемый при монтаже;

4 – закладная деталь объединения плиты и балки

Данные сезонных комиссионных осмотров и обследований, проведенных специалистами мостоиспытательных станций, показали, что основной проблемой исследуемых пролетных строений традиционно являются дефектные стыки объединения железобетонных плит балластного корыта. Это связано как с несовершенством проектных разработок, так и с некачественным выполнением работ в период строительства. Бетон стыков начинает разрушаться, проявляются дефекты и появляются повреждения, влияющие на несущую способность пролетного строения в целом. Однако визуальный осмотр сооружений не дает полной информации о степени включения железобетонной плиты в совместную работу конструкции. В связи с этим возникает необходимость в полномасштабном обследовании и испытании сталежелезобетонных пролетных строений с применением технических средств диагностики.

На основе многочисленных исследований мостовых конструкций в 2002 г. С.А. Бокаревым была предложена методика оценки технического состояния сооружения по показателям надежности, для каждого из которых были определены количественные границы перехода сооружения в различные состояния – от исправного до неработоспособного. Вопросы оценки влияния состояния мостового

полотна с ездой на балласте для железобетонных пролетных строений подробно изучены и отражены в работах С.С. Прибыткова. Что касается определения степени влияния дефектов мостового полотна и швов омоноличивания на безотказность работы главных балок сталежелезобетонных пролетных строений, то оно вообще отсутствует. Решение указанной задачи, основанной на вероятностной трактовке понятий надежности, требует наличия полной и достоверной информации об эксплуатируемых конструкциях и их неисправностях.

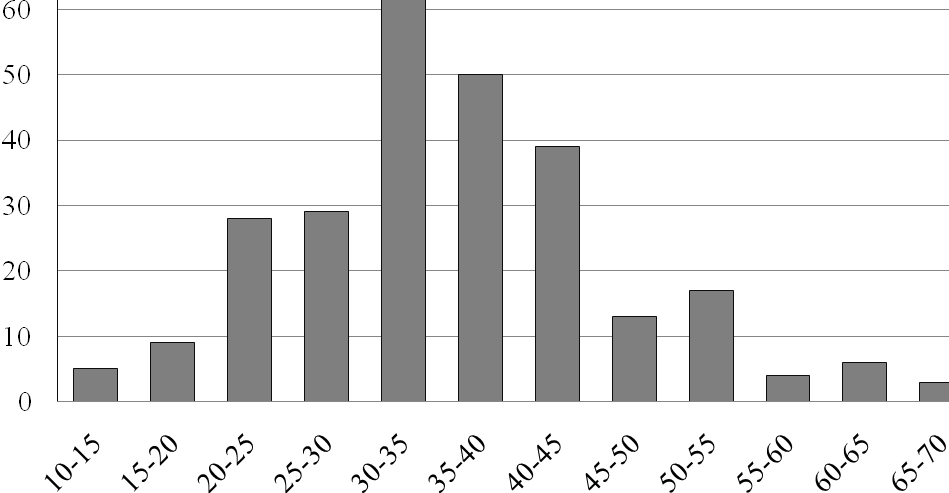

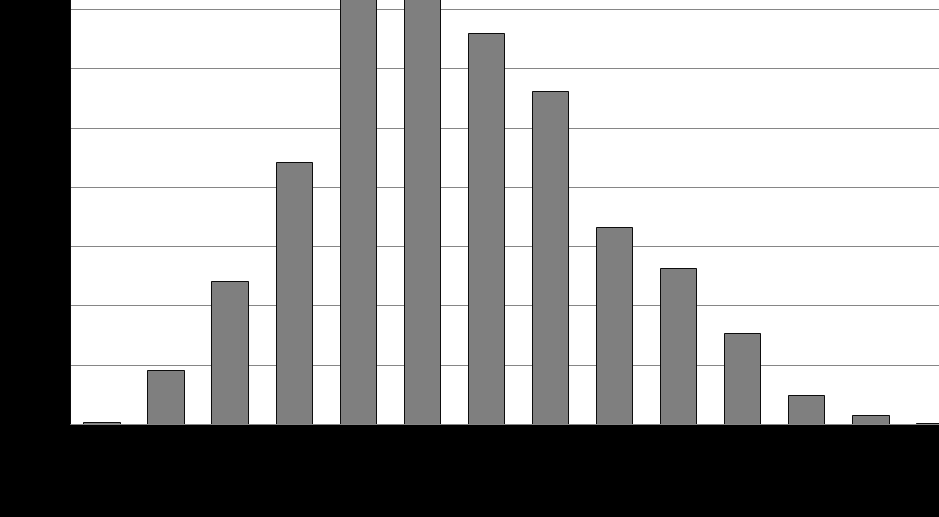

Во второй главе приведены результаты полномасштабных обследований и испытаний сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов. Сотрудниками лаборатории мостовСГУПС (при непосредственном участии автора) было освидетельствовано состояние 261 пролетного строения, ДВГУПС – 52 пролетных строений и НИИ мостов – 46 пролетных строений. Таким образом, в период с 2006 по 2008 гг. по заказу ОАО «РЖД» были выполнены обследования и проведены испытания 359 сталежелезобетонных пролетных строений, установленных на 205 мостах Северного широтного хода Дальневосточной железной дороги и Западного участка БАМ в пределах Восточно-Сибирской железной дороги (рис.2).

Lp, м

Рис. 2. Распределение обследованных пролетных строений

по длинам пролетов

Обследование проводилось с целью выявления дефектов конструкций, влияющих на грузоподъемность. В ходе выполнения работ были обнаружены неисправности, которые можно условно разделить на две основные группы.

К первой группе относятся дефекты, повреждения и отступления от требований нормативных документов, не оказывающие непосредственного влияния на грузоподъемность конструкций (нулевые зазоры в стыках рельсовых нитей, недобитые костыли,

загрязненный балласт, нарушения окраски металлических элементов, зазоры в «сухариках» и т.д.). Такого рода неисправности устраняются, как правило, в рамках текущего содержания, либо в ходе плановых ремонтов.

Ко второй группе, представляющей наибольший интерес, отнесены неисправности, в той или иной степени оказывающие влияние на несущую способность пролетных строений.

Основным нарушением требований содержания пути на мостах является отклонение толщины балласта под шпалой от нормативных значений. На рис. 3 представлена гистограмма распределения толщин балласта под шпалой обследованных пролетных строений. Как видно из графика, на ряде пролетных строений встречается толщина балласта меньше допускаемой величины 15 см, и составляет всего 12 см. Уменьшение толщины балласта ниже нормируемого ведет к перегрузке монолитного участка плиты между балками.

Hbср, см

Рис. 3. Гистограмма средних толщин балласта Hbср под шпалой

Прочность бетона плит балластного корыта на всех обследованных пролетных строениях не ниже проектной. Это связано с тем, что блоки плит изготовлялись на заводе с соблюдением всех технологических процессов. Что же касается прочности швов, то ее разброс достаточно широк. На рис. 4 приведена гистограмма распределения фактической прочности швов омоноличивания всех обследованных пролетных строений.

Практически на всех пролетных строениях были зафиксированы повреждения, нарушающие монолитность плиты балластного корыта, – разрушение бетона омоноличивания швов с уменьшением площади поперечного сечения (рис. 5,а), трещины по контакту между бетоном омоноличивания швов и блоками плит (рис. 5,б), разрушение объединения выпусков продольной арматуры блоков и т.д.

Rb, МПа

Рис. 4. Гистограмма фактической прочности Rb

бетона швов омоноличивания

| а) | б) |

|  |

Рис. 5. Повреждения швов омоноличивания

Кроме того, в большинстве случаев гидроизоляция стыков не выполняет своих функций – бетон стыков обводняется, идет процесс выщелачивания, что, естественно, приводит к дальнейшему снижению прочности материала шва и последующему его разрушению. Ниже, в табл. 1, приведены наиболее распространенные дефекты и повреждения второй группы (в скобках указано общее число обследованных пролетных строений).

Визуальный осмотр пролетных строений не позволил с достаточной степенью надежности оценить влияние указанных дефектов и неисправностей на несущую способность исследуемых конструкций. В связи с этим были проведены испытания всех обследованных пролетных строений, в ходе которых измеряли деформации в верхних и нижних поясах металлических балок. Измерения проводили как при статических испытаниях (как правило, при использовании механических измерительных приборов), так и под движущейся нагрузкой (при использовании многофункционального

комплекса «Тензор МС», разработанного в СГУПСе). Датчики деформаций устанавливали на пояса металлических балок под швами омоноличивания плиты.

Таблица 1

Наиболее распространенные дефекты второй группы

| Дефект | Количество дефектных пролетных строений, шт., и % от общего числа | ||||

| Расчетный пролет, м | |||||

| 23,0 (127) | 27,0 (76) | 33,6 (124) | 45,0 (13) | 55,0 (18) | |

| Низкая прочность бетона швов | 30 | 22 | 31 | 3 | – |

| 23,6% | 28,9% | 25,0% | 23,1% | – | |

| Трещины по контакту бетона швов и бетона плиты | 23 | 17 | 15 | 5 | 4 |

| 18,1% | 22,4% | 12,1% | 38,5% | 22,2% | |

| Частичное или полное разрушение бетона швов | 5 | 6 | 6 | 3 | – |

| 3,9% | 7,9% | 4,8% | 23,1% | – | |

| Отсутствие объединения арматуры в стыках | 5 | 5 | 6 | – | – |

| 3,9% | 6,6% | 4,8% | – | – | |

Наличие дефектов и повреждений привело к увеличению напряжений в поясах металлических балок относительно их расчетных значений, что указывает на частичное или значительное выключение железобетонной плиты из совместной работы конструкции. В табл. 2 приведены результаты испытаний наиболее показательных пролетных строений.

Таблица 2

Фактические и расчетные напряжения в верхнем поясе балок

| Дефект | № п/п | Расчетный пролет, м | Прочность бетона швов омоноличивания, МПа | Напряжения в верхнем поясе главной балки, МПа |

| факт. / проект. | факт. / расчет. | |||

| Низкая прочность бетона швов | 1 | 27,0 | 19,2 / 30 | -7,1 / -9,5 |

| 2 | 27,0 | 16,6 / 30 | -8,6 / -10,8 | |

| 3 | 33,6 | 14,7 / 40 | -6,7 / -7,0 | |

| Трещины по контакту бетона швов и бетона плиты раскрытием более 1 мм | 4 | 33,6 | 29,3 / 40 | -19,8 / -16,2 |

| 5 | 33,6 | 32,0 / 40 | -18,1 / -15,7 | |

| 6 | 33,6 | 23,0 / 40 | -22,3 / -16,8 | |

| Частичное или полное разрушение бетона швов и отсутствие объединения арматуры в стыках | 7 | 23,0 | * / 30 | -78,5 / -57,6 |

| 8 | 23,0 | * / 30 | -74,5 / -50,1 | |

| 9 | 27,0 | * / 30 | -55,4 / -49,3 | |

| 10 | 27,0 | * / 30 | -102,1 / -56,7 | |

| 11 | 27,0 | * / 30 | -90,9 / -56,7 |

Знак «*» в таблице 2 означает, что измерить прочность бетона не удалось из-за низкого качества поверхности или разрушения бетона шва. Жирным шрифтом выделены напряжения, превышающие расчетные значения.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что непосредственной зависимости между фактической прочностью бетона, определенной склерометрическими методами, и напряжениями в поясах, отражающими степень включения железобетонной плиты в совместную работу с главными балками, нет. На изменение работы пролетных строений в значительной степени влияет нарушение монолитности плиты балластного корыта и уменьшение ее жесткости (из-за наличия трещин между бетоном омоноличивания швов и бетоном плит) и разрушения монолитного бетона (№ 7…11, табл. 2). Практически на всех пролетных строениях, швы омоноличивания которых имели зазоры между бетоном шва и бетоном плиты, зафиксированы повышенные напряжения в поясах, хотя поверхностная прочность бетона омоноличивания швов на этих конструкциях, как правило, была не многим меньше проектной прочности бетона (№ 4…6, табл. 2). В то же время прочность бетона омоноличивания швов на пролетных строениях (№ 1…3, табл. 2) в два и более раза ниже проектной, однако, напряжения в поясах главных балок говорят о нормальной работе конструкций.

По результатам проведенных работ можно сделать вывод, что уровень напряжений в верхнем поясе, однозначно характеризующий степень включения железобетонной плиты в совместную работу с металлическими балками, может быть использован в методике расчета грузоподъемности.

В третьей главе изложены основные положения методики определения грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов и дано их научное обоснование, а также приведено описание автоматизированной программы «АргоСтЖБ», предназначенной для расчетов грузоподъемности исследуемых конструкций пролетных строений.

Определение грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов производится методом классификации по предельным состояниям, определяющим невозможность эксплуатации (по прочности главных балок) или допускающим эксплуатацию с ограничениями (по прочности железобетонной плиты). Предельное состояние составной сталежелезобетонной балки определяется следующими критериями:

– достижение значений предельных напряжений в стальных поясах;

– достижение относительными деформациями в центре тяжести сечения железобетонной плиты предельной величины

.

.Работа железобетонной плиты в составе пролетного строения учитывается воздействием на стальную балку разгружающей силы

, равной внутреннему сжимающему осевому усилию в железобетонной плите и вызывающей в стальной балке растягивающее осевое усилие и отрицательный изгибающий момент.

, равной внутреннему сжимающему осевому усилию в железобетонной плите и вызывающей в стальной балке растягивающее осевое усилие и отрицательный изгибающий момент. Определение грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений включает расчеты в сечениях плиты балластного корыта и главных балок. Оценка грузоподъемности плиты балластного корыта выполняется согласно Руководству по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений при фактических значениях прочности бетона плит, толщинах балласта и эксцентриситетах пути. Методика оценки грузоподъемности главных балок сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов основана на определении допускаемой временной нагрузки на конструкцию в соответствии с методологией, описанной в СНиП и принятых предпосылках.

Предельно допустимая величина временной нагрузки из условия ограничения нормальных напряжений в верхнем поясе стальнойбалки расчетными сопротивлениями определяется по формуле:

(1)

(1) ,

,где εk – коэффициент, учитывающий долю временной нагрузки, приходящейся на одну балку; nk, n1, n2 – коэффициенты надежности к нагрузкам; Ω – площадь линии влияния изгибающего момента в сечении; χ3 — поправочный коэффициент к моменту сопротивления при расчете прочности стального пояса на совместное действие изгибающего момента и осевой силы; т = 0.9 — коэффициент условий работы стальной конструкции; Ry2 – основное расчетное сопротивление металла листов верхнего пояса;

– нормальная разгружающая сила; т1 — коэффициент, учитывающий разгрузку стального верхнего пояса (и примыкающей к нему зоны стенки) прилегающим к нему недонапряженным бетоном при достижении напряжений в металле предела текучести; As – площадь сечения

– нормальная разгружающая сила; т1 — коэффициент, учитывающий разгрузку стального верхнего пояса (и примыкающей к нему зоны стенки) прилегающим к нему недонапряженным бетоном при достижении напряжений в металле предела текучести; As – площадь сечениястальной балки; Zbs – расстояние между центрами тяжести стального сечения и железобетонной плитой; Ws2,s – момент сопротивления верхнего пояса стального сечения; εр – коэффициент, учитывающий долю постоянной нагрузки, приходящейся на одну балку; pst, pb –постоянные нагрузки от собственного веса стальной части пролетного строения и веса железобетонной плиты балластного корыта; p3 – постоянные нагрузки от собственного веса перил, тротуаров и других элементов конструкции; pbal – постоянная нагрузка от веса балласта с частями пути.

Предельно допустимая временная нагрузка для нижнего пояса стальной балки определяется по формуле:

(2)

(2)

где Ry1 – расчетное сопротивление листов нижнего пояса; Ws1,s – момент сопротивления нижнего пояса стального сечения.

Предельно допустимая временная нагрузка для бетона плиты определяется прямым расчетом, исходя из предположения достижения бетоном плиты предельно возможных деформаций в уровне центра тяжести его поперечного сечения, по формуле:

(3)

(3)где Еs – модуль упругости металла стальной балки; K – коэффициент, учитывающий увеличение относительных деформаций бетона при развитии ограниченных пластических деформаций в прилегающем к нему стальном верхнем поясе; Wbs – условный момент сопротивления на уровне центра тяжести сечения бетона плиты;

— нормальная разгружающая сила, вычисляемая при σb = тbRb и σr = тrRr.

— нормальная разгружающая сила, вычисляемая при σb = тbRb и σr = тrRr.Нормальную разгружающую силу вычисляют по формуле

, (4)

, (4)где

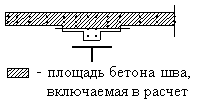

– приведенная площадь бетона плиты, включаемая в расчет; b≤тbRb – текущие напряжения в бетоне плиты, вычисленные в предположении упругой работы материала;

– приведенная площадь бетона плиты, включаемая в расчет; b≤тbRb – текущие напряжения в бетоне плиты, вычисленные в предположении упругой работы материала;  – коэффициент приведения, где Еs и Еb – модули упругости стали и бетона соответственно; Аr — площадь арматуры плиты; r ≤ тrRr – текущие напряжения в арматуре, вычисленные в предположении упругой

– коэффициент приведения, где Еs и Еb – модули упругости стали и бетона соответственно; Аr — площадь арматуры плиты; r ≤ тrRr – текущие напряжения в арматуре, вычисленные в предположении упругойработы материала;

- коэффициент, учитывающий степень включения плиты балластного корыта в совместную работу со стальными балками.

- коэффициент, учитывающий степень включения плиты балластного корыта в совместную работу со стальными балками. В формулах (1) и (2), если напряжения в бетоне b, вычисленные в предположении упругой работы, превышают тbRb, то принимают b = тbRb. Если напряжения в арматуре, вычисленные в предположении упругой работы, превышают тrRr, то принимают r = тrRr.

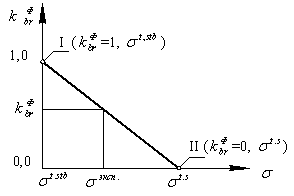

З

начения коэффициента

начения коэффициента  для «крайних» случаев состояния сталежелезобетонного пролетного строения очевидны:

для «крайних» случаев состояния сталежелезобетонного пролетного строения очевидны:  – исправное - железобетонная плита включена в совместную работу с главными балками;

– исправное - железобетонная плита включена в совместную работу с главными балками;  – дефектное – железобетонная плита полностью выключена из совместной работы с главными балками, пролетное строение работает как металлическая балка (рис. 6).

– дефектное – железобетонная плита полностью выключена из совместной работы с главными балками, пролетное строение работает как металлическая балка (рис. 6). Д

Рис. 6. График изменения значения коэффициента

ля промежуточных состояний степень включения плиты балластного корыта в совместную работу со стальными балками может быть определена только на основе натурных испытаний по следующей формуле:

(5)

(5)где

– фактические напряжения в верхнем поясе стальной балки, полученные по измеренным деформациям;

– фактические напряжения в верхнем поясе стальной балки, полученные по измеренным деформациям;  – поправочный коэффициент к фактическим напряжениям, исключающий влияниебалласта и рельсового пути на перераспределение напряжений в поясах главных балок пролетных строений в состояниях далеких от предельных;

– поправочный коэффициент к фактическим напряжениям, исключающий влияниебалласта и рельсового пути на перераспределение напряжений в поясах главных балок пролетных строений в состояниях далеких от предельных;  – расчетные напряжения в верхнем поясе стальной балки, подсчитанные в предположении исправной работы пролетного

– расчетные напряжения в верхнем поясе стальной балки, подсчитанные в предположении исправной работы пролетногостроения;

– расчетные напряжения в верхнем поясе стальной балки, подсчитанные в предположении полного выключения плиты из совместной работы.

– расчетные напряжения в верхнем поясе стальной балки, подсчитанные в предположении полного выключения плиты из совместной работы.Для определения поправочного коэффициента

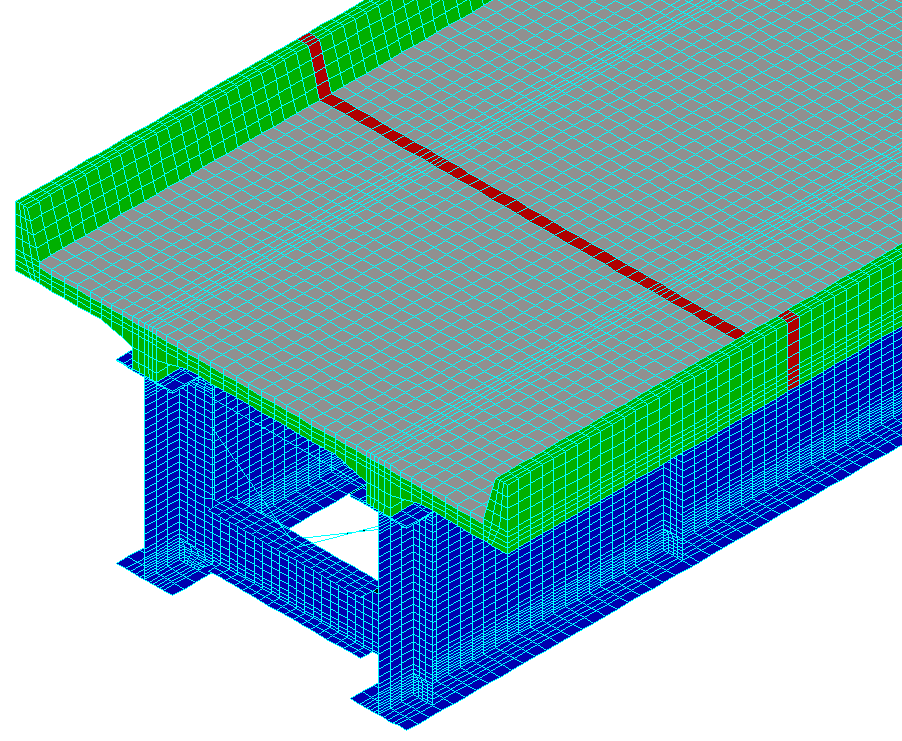

к фактическим напряжениям были созданы конечно-элементные модели пролетных строений типового проекта инв. № 739 при помощи вычислительного комплекса COSMOS\M с моделированием и без мостового полотна и рельсового пути.

к фактическим напряжениям были созданы конечно-элементные модели пролетных строений типового проекта инв. № 739 при помощи вычислительного комплекса COSMOS\M с моделированием и без мостового полотна и рельсового пути. Мостовое полотно и рельсовый путь моделировали двумя способами:

- как массу, приложенную на уровне верха плиты балластного корыта: у конечных элементов, моделирующих верхний слой плиты, увеличивался параметр плотность «DENS» на величину, определенную массой балласта, находящейся над ними (рис. 7,а);

2) 8-ми узловыми объемными конечными элементами типа «SOLID» по опалубочным размерам балластной призмы, представленной в типовых проектах (рис. 7,б).

а) б)

Рис. 7. Фрагмент модели пролетного строения Lp = 23,0 м

Контроль правильности составления конечно-элементных моделей осуществлялся путем сравнения прогибов главных балок под действием собственного веса с данными типовых проектов.

Далее для определения величины коэффициента

были выполнены расчеты конечно- элементных моделей каждого типа пролетных строений с толщинами балласта под шпалой от 15 см до70 см с шагом 5 см. Полученные значения поправочного коэффициента

были выполнены расчеты конечно- элементных моделей каждого типа пролетных строений с толщинами балласта под шпалой от 15 см до70 см с шагом 5 см. Полученные значения поправочного коэффициента  для каждого типа пролетных строений представлены в табл. 3.

для каждого типа пролетных строений представлены в табл. 3.Таблица 3

Поправочный коэффициент

для измеренных напряжений

для измеренных напряжений| Инв. № типового проекта | Расчетная длина пролетного строения, м | Значение коэффициента  | |

| верхний пояс | нижний пояс | ||

| 739/2 | 23,0 | 1,85 | 1,12 |

| 739/3 | 27,0 | 1,61 | 1,10 |

| 739/4 | 33,6 | 1,40 | 1,08 |

| 739/6 | 45,0 | 1,24 | 1,05 |

| 739/7 | 55,0 | 1,19 | 1,05 |

Около 85 % всех эксплуатируемых пролетных строений установлено на мостах, расположенных на кривых участках пути малых и больших радиусов. При расчетах грузоподъемности необходимо учитывать смещение оси пути относительно оси пролетного строения и, соответственно, долю временной нагрузки, приходящуюся на наиболее нагруженную балку. На данный момент вычисление указанной величины осуществляется согласно п. 7.1 Руководства по определению грузоподъемности металлических пролетных строений. Однако данный нормативный документ не учитывает конструктивные особенности сталежелезобетонных конструкций.

Для уточнения величины доли временной нагрузки, приходящейся на наиболее нагруженную балку, были выполнены расчеты конечно-элементных моделей пролетных строений. Эксцентриситет приложения нагрузки (е*) задавался путем параллельной передвижки рельсошпальной решетки на величину смещения оси пути относительно оси пролетного строения. Расчеты проводились для значений е* от 0 до 50 см с шагом 5 см. На основании проведенных расчетов была выявлена линейная зависимость между эксцентриситетом приложения нагрузки (е*) и долей временной нагрузки, приходящейся на одну наиболее нагруженную балку. Зависимость имеет вид:

= 0,5 + А · е*, (6)

где А – поправочный коэффициент.

В результате ряда математических преобразований формула (6) для вычисления доли временной нагрузки с учетом смещения оси пути в начале, середине и конце пролетного строения для конструкций, выполненных по типовому проекту инв. № 739, приняла вид:

= 0,5 ± А · 0,001 · (ен + 2 · ес + ек), (7)

где А – поправочный коэффициент, определяемый по табл. 4; 0,001 – поправочный коэффициент размерности; ен, ес, ек – смещение оси пути относительно оси пролетного строения (см) в начале, середине и конце пролетного строения соответственно (с учетом знака).

Таблица 4

Значение коэффициента А

| Расчетная длина пролетных строений, м | Значение коэффициента А |

| 18,2 | 1,560 |

| 23,0 | 0,550 |

| 27,0 | 0,280 |

| 33,6 | 0,215 |

| 45,0 | 0,650 |

| 55,0 | 0,400 |

Для уточнения формулы (7) для всех типов сталежелезобетонных пролетных строений была выведена общая формула для вычисления доли временной нагрузки:

, (8)

, (8)где С – расстояние между главными балками пролетных строений, см.

Формула (8) применима, если суммарный эксцентриситет

см.

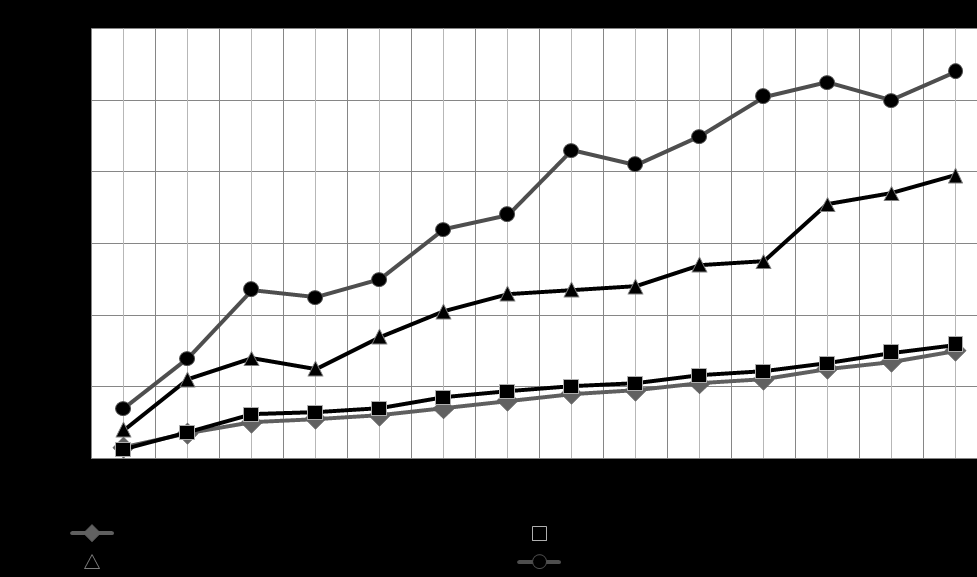

см.Для контроля правильности вычислений было проведено сравнение величины доли временной нагрузки, полученной по результатам натурных измерений при статических испытаниях с расчетами согласно п.7.1 Руководства по определению грузоподъемности металлических пролетных строений и по формулам (7) и (8). В качестве примера на рис. 8 представлены результаты доли временной нагрузки по пролетным строениям расчетной длиной 27,0 м в зависимости от величины суммарного эксцентриситета е”= (ен + 2 · ес + ек).

По формуле (8)

По Руководству

е”, см

Эксперимент

По формуле (7)

Рис. 8. График зависимости доли временной нагрузки от суммарного

эксцентриситета пути для пролетных строений Lp = 27,0 м

Таким образом, расчеты, выполненные по формулам Руководства, ведут к необоснованному запасу прочности, что в конечном итоге влечет за собой снижение класса по грузоподъемности и необходимость введения ограничения скорости движения поездов. Предложенные методики вычисления доли временной нагрузки по формулам (7) и (8) более точно отражают истинную картину работы пролетных строений и могут быть применены при классификации сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов по грузоподъемности.

На данный момент автором разработана первая версия автоматизированной системы «АргоСтЖБ», предназначенной для расчетов грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов в соответствии с положениями действующих Руководств, СНиП и предложенной методики. Программа создана в среде разработки Borland Delphi 7 Enterprise на языке программирования Object Pascal и функционирует в операционной среде Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista. Программа «АргоСтЖБ» включает в себя два отдельных расчетных модуля: классификация плиты балластного корыта («KLASS_PBK») и классификация главных балок («KLASS_GB»).

Четвертая глава посвящена исследованию влияния состояния мостового полотна и швов омоноличивания плиты балластного корыта на надежность главных балок сталежелезобетонных пролетных строений. Описана методика вероятностного расчета пролетных строений по условиям обеспечения прочности несущих конструкций.

В основу расчета безотказности пролетных строений положен расчет грузоподъемности, выполняемый в сечениях плиты балластного корыта и главных балок согласно указаниям соответствующих «Руководств...» и Методики, описанной в гл. 3 настоящей диссертации.

В контексте обозначенной проблемы представляет интерес определение предельно допускаемой нагрузки для верхнего и нижнего поясов главных балок, а также бетона омоноличивания швов. При выполнении вероятностного расчета воспользуемся формулами Методики, изложенной в гл. 3 настоящей диссертации, заменив отдельные расчетные параметры соответствующими случайными величинами и приняв коэффициенты надежности к этим параметрам равными 1. В качестве неопределенных или случайных величин предлагается принять прочностные характеристики бетона омоноличивания швов и арматуры плиты балластного корыта и металла главных балок; геометрические характеристики сечений пролетных строений; удельный вес балласта с частями пути и интенсивность временной нагрузки. В результате расчетным путем устанавливают

случайные величины предельно допускаемой нагрузки для верхнего и нижнего поясов, а так же для бетона плиты в сечении шва омоноличивания. Для каждого из трех расчетных случаев определяют соответствующее распределение случайной величины расчетной временной нагрузки. Распределение разности случайных величин – расчетной и предельно допускаемой нагрузок – дает распределение запаса надежности в каждом случае. Отказы по указанным критериям являются независимыми, поэтому вероятность безотказной работы пролетного строения принимается равной минимальному значению из определенных расчетом.

Для расчета вероятности отказа по грузоподъемности главных балок сталежелезобетонных пролетных строений автором диссертации был создан специальный программный модуль. Модуль является частью расчетной программы по грузоподъемности «АРГОСтЖБ».

В расчетах рассматривались пять типов пролетных строений, запроектированных по типовому проекту инв. № 739 (пролетные строения с Lp = 18,2 м не участвовали в рассмотрении из-за малого количества). Для каждого типа была произведена серия из восьми расчетов на различные сочетания средней толщины балластной призмы от 20 (проектная величина) до 80 см и суммарного эксцентриситета пути (

) от 0 до 60 см. Расчеты вероятности безотказной работы по изменению прочности бетона омоноличивания швов плит балластного корыта проводились также для каждого типа пролетных строений. Была произведена серия из шестнадцати расчетов для бетонов классов В3,5…В55, как с учетом работы продольной арматуры в швах омоноличивания, так и без нее. Также были проведены расчеты вероятности безотказной работы по степени разрушения швов омоноличивания плит балластного корыта (с учетом или без учета объединения продольной арматуры в стыках).

) от 0 до 60 см. Расчеты вероятности безотказной работы по изменению прочности бетона омоноличивания швов плит балластного корыта проводились также для каждого типа пролетных строений. Была произведена серия из шестнадцати расчетов для бетонов классов В3,5…В55, как с учетом работы продольной арматуры в швах омоноличивания, так и без нее. Также были проведены расчеты вероятности безотказной работы по степени разрушения швов омоноличивания плит балластного корыта (с учетом или без учета объединения продольной арматуры в стыках).Результаты расчетов позволили определить значения параметров мостового полотна и швов омоноличивания плиты балластного корыта, соответствующие четырем уровням технического состояния – отличному, хорошему, удовлетворительному и неудовлетворительному.

Проведенные расчеты вероятности безотказной работы главных балок сталежелезобетонных пролетных строений показали следующее. Главные балки исследуемых пролетные строений практически не чувствительны к изменению эксцентриситета пути. Падение безотказности при увеличении суммарного эксцентриситета пути е” таково, что даже при максимальных величинах е” вероятность безотказной работы главных балок пролетных строений находится в пределах, соответствующих хорошему состоянию. Гораздо сильнее на

вероятность отказа влияет изменение средней толщины балласта под шпалой Hb,ср. При этом важно учитывать имеющуюся корреляцию между толщиной балласта Hb,ср и величиной суммарного эксцентриситета пути е*.

И

зменение фактической прочности бетона омоноличивания швов достаточно серьезно влияет на вероятность отказа конструкции. При этом наличие или отсутствие рабочей продольной арматуры в швах также оказывает весомое воздействие, что необходимо учитывать при назначении критических параметров.

зменение фактической прочности бетона омоноличивания швов достаточно серьезно влияет на вероятность отказа конструкции. При этом наличие или отсутствие рабочей продольной арматуры в швах также оказывает весомое воздействие, что необходимо учитывать при назначении критических параметров. Р

Рис. 9. Степень разрушения шва

азрушение бетона полуребер швов в пределах верхнего пояса главных балок пролетных строений (рис. 9) практически не оказывает влияния на вероятность безотказной работы, находящейся в пределах, соответствующих хорошему состоянию пролетного строения. Достаточно резко отказ конструкции наступает при разрушении бетона шва на полное сечение (между главными балками). Кроме этого, как и в предыдущем случае, следует учитывать наличие или отсутствие рабочей продольной арматуры в швах при назначении критических параметров.

По границам перехода конструкции из одного фиксированного состояния в другое было установлено соответствие между категориями и степенью развития исследуемых параметров. В табл. 5 приведены значения степени развития упомянутых параметров различных категорий, которые предлагается использовать при выполнении оценки технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений.

Таблица 5

Границы параметров для различных категорий дефектов

| Параметр | Категория дефекта | |||

| I | II | III | ||

| Средняя толщина балласта под шпалой в подрельсовом сечении, см | 15…20 | 21…40 | > 40 | |

| Класс бетона омоноличивания швов | Типовой проект серии №3.501-49 инв. № 739/11 | > B20 | B20… В12,5 | < В12,5 |

| Типовой проект серии №3.501-49 инв. № 739/12 | > В30 | B30…В25 | < В25 | |

| Степень разрушения бетона омоноличивания швов | до 1-го ряда арматуры | от 1-го до 2-го ряда арматуры | более 2-го ряда арматуры | |

Основные выводы и результаты

- Исследованиями установлено, что визуальный осмотр конструкций и склерометрические измерения прочности швов омоноличивания не дают достоверной информации о фактическом состоянии пролетных строений. На основе проведенных полномасштабных обследований и испытаний сооружений появилась возможность уточнить их реальное техническое состояние и фактическое влияние обнаруженных дефектов и неисправностей на несущую способность.

- По результатам испытаний пролетных строений был сделан вывод, что критерием снижения несущей способности сталежелезобетонных конструкций может быть принят уровень напряжений в верхнем поясе главных балок, поскольку далеко не всегда высокая прочность бетона в стыках соответствует нормальной работе пролетного строения и наоборот. Уровень напряжений в верхнем поясе

однозначно характеризует степень включения железобетонной плиты в совместную работу с металлическими балками.

3. Разработанные методики определения степени включения плиты балластного корыта в совместную работу с главными балками и доли временной нагрузки достаточно точно отражают истинную работу пролетных строений. Возможность применения их при классификации сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов по грузоподъемности вполне обоснована.

4. Предложенная методика оценки грузоподъемности эксплуатируемых сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, основанная на методе классификации, учитывает особенности сталежелезобетонных пролетных строений и степень развития повреждений, появляющихся в процессе эксплуатации и влияющих на несущую способность конструкций.

5. Оценка влияния состояния мостового полотна и швов омоноличивания на надежность (безотказность) сталежелезобетонных пролетных строений позволила определить границы значений средних толщин балласта под шпалой, величины эксцентриситета пути, прочности и степени разрушения бетона швов омоноличивания, соответствующие значениям вероятности безотказной работы при хорошем, удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии сооружения.

6. Выполненные расчеты предоставили возможность получить критические значения параметров мостового полотна и швов омоноличивания для пролетных строений, изготовленных по типовому проекту инв. №739. Эти результаты позволили назначить обоснованные

с позиций надежности требования к состоянию мостового полотна и швам омоноличивания.

Основные положения диссертации опубликованы

в следующих работах:

1. Бокарев С.А., Соловьев Л.Ю., Рогова Е.В. Методика оценки грузоподъемности сталежелезобетонных железнодорожных пролетных строений // Известия вузов. Строительство. № 3 – 4 (603–604) 2009. С. 106–114.

2. Результаты полномасштабного обследования и испытания сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов Сибири и Дальнего Востока / С.А. Бокарев, Л.Ю. Соловьев, Д.Н. Цветков, Е.В. Рогова // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. № 2, 2009. С. 160-170.

3. Соловьев Л.Ю., Рогова Е.В. Диаграммный метод оценки несущей способности сталежелезобетонных железнодорожных пролетных строений // Сб. докладов VII Международной конференции по проблемам прочности материалов и сооружений на транспорте«Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте». СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. С. 207–215.

4. Рогова Е.В. К построению методики расчета железобетонных балочных конструкций на основе теории слоистых стержней // Материалы IV научно-технической конференции «Наука и молодежь XXI века». Ч. 1. Технические науки. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2006. С. 58-59.

5. Бокарев С.А., Рогова Е.В. О необходимости и путях уточнения грузоподъемности сталежелезобетонных железнодорожных пролетных строений // Железные и автомобильные дороги в условиях Сибири: Сб. науч. трудов / Под ред. А.Л. Исакова. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2008. С. 55-61.

6. Рогова Е.В. Определение доли временной нагрузки сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке». В 6 т. // Под ред. О.Л. Рудых. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. Т.2. С. 37-41.

7. Соловьев Л.Ю., Рогова Е.В. Влияние балласта на распределение напряжений по высоте сечения сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2009. Вып. 21. С. 193-197.

8. Попов А.М., Рогова Е.В. Вероятностный подход к оценке технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2009. Вып. 21. С. 126-133.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано к печати 12.11.09г.

Объем усл. – печ. л. 1, 5. Тираж 100.

Заказ № 2120

Издательство Сибирского государственного университета путей сообщения

630049 , Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191.

Тел./факс: (383) 328-03-81. E-mail: prss@stu.ru