И. Г. Захарова информационные технологии в образовании

| Вид материала | Документы |

- Международная конференция «Информационные технологии в образовании и науке», 86.4kb.

- Название Предмет Направление, 921.62kb.

- Международная научно-практическая конференция «новые информационные технологии в образовании, 117.52kb.

- V международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке,, 63.57kb.

- Апреля IV международная научно-практическая конференция «Информационные технологии, 281.05kb.

- Е. А. Балахнина Управление внедрением икт в учебный процесс гимназии 6 > Л. И. Захарова, 2271.19kb.

- Томск, Россия Информационные технологии: к истокам некоторых заблуждений Сборник материалов, 293.71kb.

- Современные технологии в образовании современнные информационные технологии при преподавании, 8124.45kb.

- Информационные технологии в образовании для общества знаний: существует ли универсальный, 100.25kb.

- V международная научно-практическая конференциЯ «информационные и коммуникационные, 290.79kb.

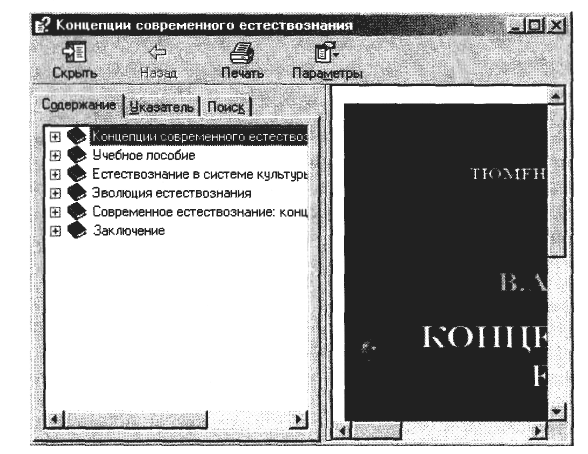

4.2. Структура, принципы создания и применения ЭУК на примере электронного учебно-методического комплекса «Концепции современного естествознания»

Разработанный в Тюменском государственном университете электронный учебно-методический комплекс по курсу «Концепции современного естествознания»*, включающий программу, тематическое планирование, учебный текст и дидактические материалы для организации самостоятельной работы, представляет собой пример образовательного ресурса нового поколения, созданного силами преподавателей с помощью инструментального средства Microsoft HTML Help Workshop.

* См.: Игнатова В.А., Захарова И.Г. Электронный учебно-методический комплекс «Концепции современного естествознания». – Тюмень, 2001. Гос. регистрация № 0320100187.

Структура и принцип создания ЭУК. Программа учебного курса и сопровождающее ее учебное пособие разработаны в соответствии с Государственным образовательным стандартом и предназначены для студентов младших курсов гуманитарных факультетов, обучающихся дистанционно.

Востребованность именно электронного учебника во многом была обусловлена ориентацией на студентов гуманитарных специальностей, уже прослушавших курс информатики и обычно имеющих вполне приемлемые навыки работы с компьютером. Но студенты-гуманитарии часто имеют недостаточную естественнонаучную подготовку, и для успешного изучения курса «Концепции современного естествознания» им должны быть предложены хорошо структурированные, емкие и наглядные материалы, что вполне достижимо в электронном учебнике. Дополнительным доводом в пользу электронной версии явились особенности, связанные с содержательной стороной имевшихся материалов – соблюдение общих принципов и системности изложения при значительном объеме текстовой и графической информации.

Подготовка и структурирование материалов комплекса основывались на следующих предположениях:

• среди обучаемых можно выделить лиц, сориентированных на относительно различные цели и уровень освоения материала;

• комплекс должен быть построен так, чтобы у каждого студента была возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала;

• комплекс может быть полезен также преподавателям и, соответственно, наряду с содержательными включать и демонстрационные материалы (таблицы, графики, схемы), необходимые для чтения лекций.

Основу содержания естественнонаучного образования и его электронного представления для студентов гуманитарных факультетов вузов составили идеи развивающего, проблемно-модульного и личностно-ориентированного обучения, аксиологического подхода, эвристического и исследовательского методов, направленных на формирование познавательной самостоятельности, творческого развития и саморазвития личности обучающегося. Высокая эффективность такого подхода связана с возможностью сконцентрировать учебный процесс и материалы электронного учебника вокруг некоторых стержневых, обобщенных идей. При этом одним из важнейших дидактических принципов должен стать принцип интеграции разнопредметных знаний и способов познания, реализация которого и в содержании курса, и в его электронном представлении способствует гармонизации мотивационно-потребностной, интеллектуальной, чувственно-волевой и деятельностной сфер личности.

В качестве ведущих целей в ЭУК были выделены:

• формирование обобщенной картины мира (непротиворечивой системной модели, представляющей мир в виде иерархии взаимодействующих, развивающихся подсистем), которая, используя фундаментальные принципы науки и ненаучные представления (гуманитарное знание, искусство, мифология, религия, натурфилософия, практический опыт человечества), наиболее адекватно, точно, целостно, с единых позиций описывает процессы и явления, протекающие в ближайшей к человеку социоприродной среде и всем мироздании;

• формирование представления о месте и роли человека в системе мироздания, взаимосвязях между природой и человеком, природой и цивилизацией, о механизмах, регулирующих их взаимодействие и способствующих их неразрушимому соразвитию (коэволюции);

• формирование системы ценностей и идеала деятельности человека в социоприродной среде;

• расширение кругозора, повышение научной грамотности и компетентности, развитие информационной культуры;

• становление научного стиля мышления, формирование умения обобщать знания из разных областей и использовать их как инструмент познания и научно обоснованного преобразования окружающей действительности.

Выбранный интегративный подход потребовал отказаться от мелкого, «покадрового», дробления материала. И поэтому содержательная модель предмета включила следующие блоки, явно выделенные и в электронном учебнике в качестве разделов первого уровня содержания (рис. 36).

Методологические проблемы познания мира: единство мира и способы его постижения – мифология, религия, искусство, наука; наука и научный метод познания; дифференциация и интеграция наук; систематика наук о природе; динамика развития науки и формирование научных парадигм.

Эволюция представлений об окружающем мире: от натурфилософии до основополагающих теорий XX в., панорама естествознания XVI –XIX вв. и научные картины мира; основополагающие парадигмы науки XX в. – теория относительности и квантовая механика, их принципиальные отличия от классической механики; взаимосвязь науки и культуры.

Парадигма синергетики и ее приложения', системно-структурный подход к изучению мира; роль случайного в поведении сложных систем; самоорганизация сложных систем и идеи синергетики; самоорганизация и периодичность; самоорганизация и симметрия; самоорганизация, энтропия и информация; синергетическая картина мира; самоорганизация и эволюция Вселенной; самоорганизация и эволюция «химических систем; самоорганизация и эволюция живого вещества; самоорганизация и антропосоциогенез; самоорганизация и организация социальных систем.

Рис. 36. Первый уровень содержания учебника

Выбор принципа представления учебного материала был продиктован как содержанием учебных материалов, так и возможными способами работы с электронным учебником. Как уже отмечалось выше, в системе ДО в основе учебной деятельности обучаемых лежит самостоятельная работа. Соответственно, предоставляемый материал должен быть пригоден для всех видов самостоятельной работы – изучения новых положений и концепций, самопроверки полученных знаний, творческой работы поисково-исследовательского характера. При этом у студента должна быть возможность получить распечатку или электронную копию выбранного фрагмента без привлечения дополнительных программных средств.

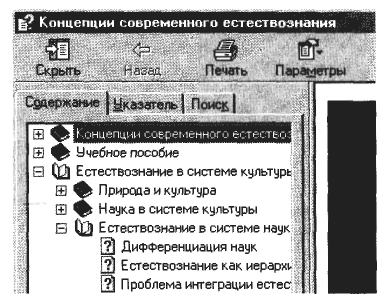

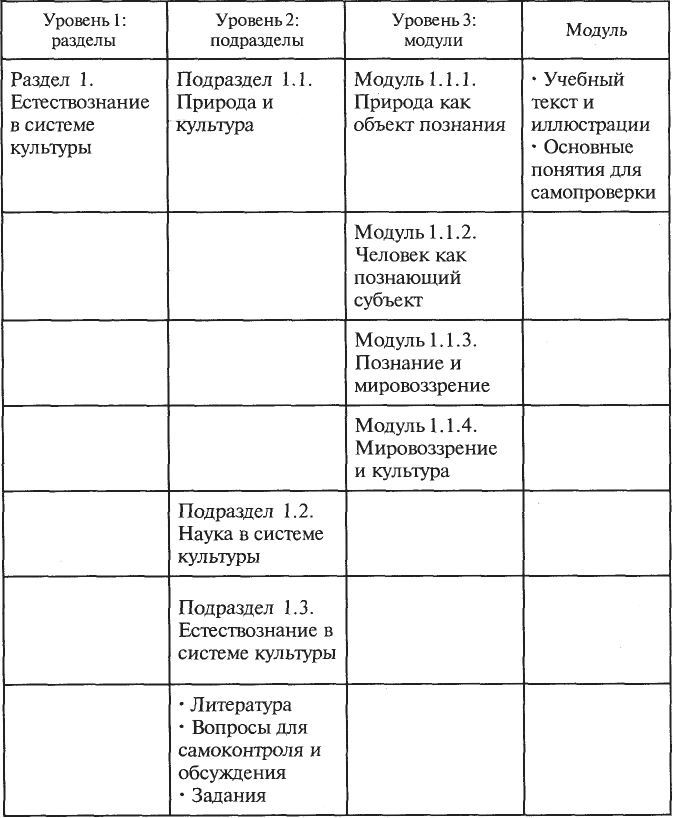

Структурирование материалов электронного учебника выполнено в соответствии с трехуровневым содержанием – большее количество уровней затрудняет поиск необходимой информации на основе содержания. В соответствии с представленной моделью учебный текст разбит на разделы, подразделы, модули, имеющие относительно самостоятельное значение (рис. 37). Такая основная структурная единица электронного учебника, как модуль, должна обеспечивать активную и планомерную познавательную деятельность обучающегося, направленную на решение поставленных перед ним учебных задач. Мы предполагали, что модуль может предоставлять обучающемуся более одного экрана (кадра) информации. Это определяется спецификой данного учебного курса, в котором мелкое фрагментирование учебного текста может нарушить целостность восприятия предлагаемого материала. Практика работы с электронными курсами показывает, что разовая доза учебной информации, усваиваемая обучающимся в системе дистанционного обучения, в отличие от кадрового принципа программированного обучения не зависит от ее объема (это может быть и один, и несколько экранов) при условии логической законченности и целостности. Оптимальная же разовая доза учебной информации, усваиваемая обучающимся в системе дистанционного обучения, имеет пределы 40 минут работы с учебным материалом и 5 –10 минут самопроверки качества усвоенных знаний.

Рис. 37. Структура содержания

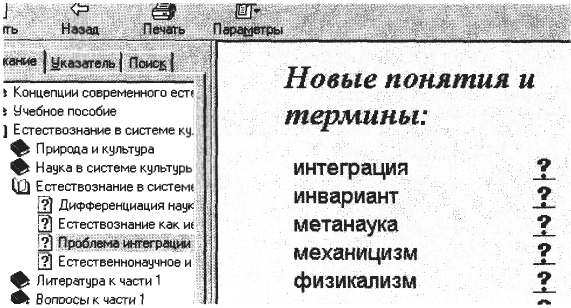

С содержанием модулей соотнесены дидактические средства управления процессом познания, контроля и стимулирования познавательной деятельности. В конце каждого из модулей приводится перечень основных терминов и понятий, снабженных гиперссылками в виде вопросительного знака (рис. 38), адресующими к соответствующей позиции в тексте учебника, что позволяет легко осуществлять самопроверку освоения основных понятий данного модуля, при необходимости повторяя соответствующий материал.

Каждый раздел включает систему заданий мировоззренческого проблемного характера, которые не имеют однозначного решения. Поэтому для их выполнения могут потребоваться коллективные обсуждения проблемы, дискуссии, анализ позиции каждого участника, доводов «за» и «против», нахождение точек соприкосновения разных мнений, выработка альтернативных решений и т.д. Такие формы учебной работы доступны для системы ДО, где современные коммуникационные технологии (Internet, электронная почта, системы телеконференций) позволяют организовать виртуальные семинары, дискуссии, научные конференции.

Рис. 38. Навигация при самопроверке

В таблице на примере первого раздела показан принцип структурирования содержательного материала учебника (каждому модулю соответствует от 3 до 5 экранов информации, в среднем 10 основных понятий).

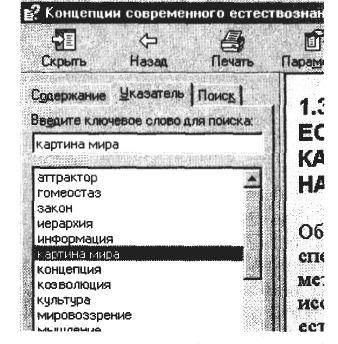

Проблемы навигации в электронных учебниках могут решаться различными способами. В нашем случае кроме уже упомянутого трехуровневого содержания важную интегративную, обобщающую роль играет предметный указатель (рис. 39).

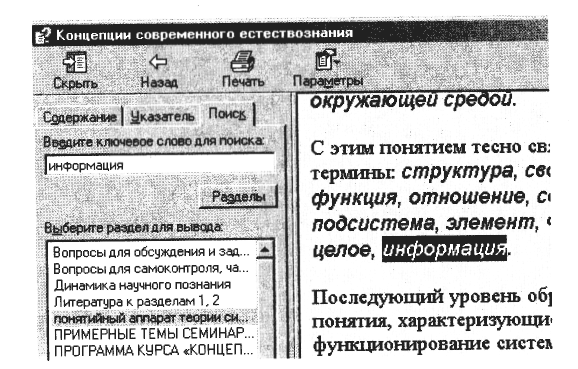

Стержневой интегрирующей идеей содержательного поля учебного предмета являются понятия, принципы и идеи теории систем и синергетики, способствующие достижению наиболее высокого уровня обобщения. Именно эти понятия послужили основой для предметного указателя электронного учебника, позволив сделать его достаточно компактным и в то же время емким по содержанию. Каждое из представленных в указателе понятий связано с несколькими модулями, ранжированными по степени важности для изучения указанного понятия. Это позволяет использовать указатель не только для самоконтроля, но и активизировать творческие возможности обучаемых, мотивируя их на сопоставление того, какую роль (ведущую, вспомогательную, второстепенную) играет одно и то же понятие при освещении различных проблем. В учебнике поддерживается полнотекстовой поиск (рис. 40), результатами которого являются списки найденных по ключевому слову подразделов, ранжированных по степени частоты встреченных слов или частей сложных слов, совпадающих с ключевым. При просмотре выбранных подразделов найденные слова выделяются в тексте особой подсветкой.

Рис. 39. Предметный указатель

Таблица

Принцип структурирования содержательного материала учебника

Рис. 40. Выполнение поиска

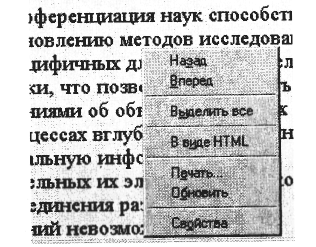

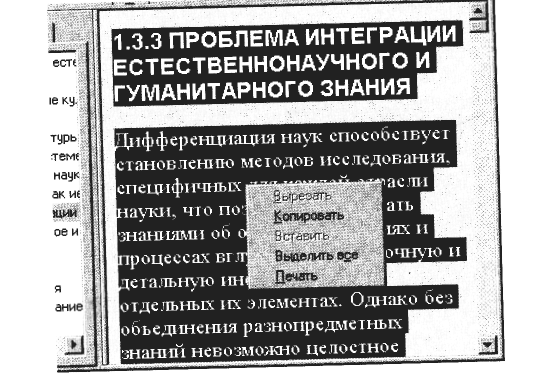

Принципы применения ЭУК. Возможности образовательной среды, предоставляемой ЭУК, отличаются согласованностью содержания и структуры, потенциальной многовариантностью при выборе образовательной траектории, доступностью материалов учебника для копирования и распечатывания фрагментов текста и иллюстраций (см. контекстное меню на рис. 41, 42).

Все это стимулирует обучаемых к творческой работе по созданию на основе материалов ЭУК собственной «базы знаний», расширяющей рамки учебника новыми материалами, ссылками на дополнительные источники, в том числе и Internet.

При подготовке к семинару или при поиске ответа на экзаменационный вопрос обучаемый может ограничиться материалом одноименного модуля, перейдя к нему непосредственно через гиперссылку оглавления. Более глубокое исследование этого же вопроса предусматривает использование предметного указателя, который отсылает к изучению уже нескольких (обычно трех-четырех) модулей. Наконец, реализация обучаемым исследовательского подхода предполагает обращение к полнотекстовому поиску. И здесь обучаемый, находя и устанавливая необходимые взаимосвязи между различными аспектами изучаемой проблемы, приходит к пониманию целостности, системности положений об окружающем мире, учится искать главное, анализировать и обобщать полученные знания. Именно такое, предусмотренное в учебнике нелинейное изучение материала создает возможности для решения одной из основных задач данного курса – формирования научно-методологического мышления.

Рис. 41. Команды контекстного меню

Рис. 42. Команды контекстного меню для выделенного текста

Например, для ответа на экзаменационный вопрос «Мировоззрение и культура» можно ограничиться материалом модуля 1.1.4. Однако если воспользоваться навигационными преимуществами электронного учебника и перейти к предметному указателю, то можно обнаружить, что для изучения понятия «мировоззрение» рекомендуется обратиться дополнительно к модулю «Познание и мировоззрение», а для понятия «культура» – к модулю «Мифология, религия, искусство как компоненты культуры и способы постижения окружающего мира». То есть полноценное исследование вопроса требует, с одной стороны, формирования представления о мировоззрении как целостной системе, в которой присутствуют три взаимосвязанных компонента, характеризующих отдельные его аспекты: естественнонаучный, гуманитарный и гносеологический, а с другой – знаний о разных способах постижения окружающего мира, их особенностях, принципиальных различиях и взаимосвязи. Именно этот необходимый материал и содержится в дополнительных модулях.

Электронный учебник поддерживает и предлагает различные виды учебной деятельности – от работы с теоретическим материалом и самопроверки полученных знаний до выполнения заданий творческого, исследовательского характера. И здесь, если обучаемый в ходе выполнения одного из заданий или при подготовке к дискуссии будет искать ответ на вопрос о том, какова же взаимосвязь понятий «культура» и «мировоззрение», и обратится к полнотекстовому поиску, то в результате выявится уже 15 модулей, соответствующих понятию «культура», и 9 модулей – понятию «мировоззрение». В этом случае в ходе поисково-исследовательской деятельности обучаемый может не только найти ответ на возникший вопрос. Он также получает возможность проследить в исторической ретроспективе глубинную взаимосвязь между общественным развитием, уровнем культуры, образования, экономики, техники и технологии, мировоззрением и наукой, увидеть, что весь окружающий человека мир является мегасистемой, в которой Вселенная, природа Земли, общество, человек и его культура представляют интегрированную развивающуюся целостность.

Силы и средства, вложенные в организацию обучения на основе современных ИТО, могут быть потрачены впустую, если к такой форме учебно-воспитательного процесса не будут подготовлены студенты, те, кто должен работать с предлагаемыми технологиями. Только лишь информирование студентов о наличии тех или иных дополнительных материалов, в том числе и базирующихся на ИТО, явно недостаточно для их активного использования. Ресурсы электронного учебника должны стать для студентов неотъемлемой частью использующихся ими материалов – через ссылки на электронный учебник, в лекциях, рабочей программе курса, планах семинаров. Очень эффективно использование электронного учебника для закрепления и более подробного и глубокого изложения концепций, излагаемых на лекциях или обсуждаемых на семинарах.

Однако неизменным условием успеха всегда останется собственное убеждение педагога в том, что электронные материалы являются полезным, важным и неотъемлемым элементом изучения преподаваемой им дисциплины.

Вопросы и задания

1. Что понимается под термином «проект» в Microsoft HTML Help Workshop?

2. Какие элементы для управления навигацией по электронному учебнику можно автоматически построить в среде Microsoft HTML Help Workshop"?

3. Какая предварительная подготовка учебных материалов может потребоваться от автора электронного учебного курса?

4. Можно ли использовать гиперссылки для связи между отдельными разделами учебника?

5. Как лучше построить предметный указатель – включить в него как можно больше различных понятий или ограничиться лишь наиболее важными для данного учебного курса?

6. Что можно найти в результате полнотекстового поиска по электронному учебнику?

7. Перечислите цели, для которых обучаемый может использовать

вкладку «Избранное».

8 Можно ли при подготовке электронного учебника поручить обучаемым подбор статей для предметного указателя? Обоснуйте свой ответ.

9. Стоит ли рекомендовать обучаемым оформлять имеющиеся у них электронные учебно-методические материалы в виде своеобразного справочника в среде Microsoft HTML Help Workshop!