Итоги войны для нашей страны и народа. Наши земляки воины-интернационалисты

| Вид материала | Исследовательская работа |

- Наши земляки-участники Великой Отечественной войны, 35.2kb.

- «Подвиг саратовского конькобежца и рекордсмена страны Анатолия Константиновича Капчинского, 66.48kb.

- Сочинение на тему: «Наши земляки!», 16.68kb.

- Моу емельяновская средняя общеобразовательная школа, 48.8kb.

- Исследовательская работа на тему «Подвигу народа жить в веках», 279.14kb.

- Моу калманская средняя общеобразовательная школа наши земляки на дорогах великой отечественной, 155.65kb.

- Субботина В. В. Вторая мировая война и Великая Отечественная. Основные вехи, итоги,, 66.41kb.

- Положение регионального краеведческого конкурса рефератов «Герои Отечества наши земляки»,, 73.75kb.

- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 171.79kb.

- Задачи: Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе поэтического,, 103.19kb.

Общеобразовательное учреждение

«Леньковская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2»

Благовещенского района Алтайского края

Краевой конкурс научно - исследовательских работ патриотической направленности среди учащихся и студенческой молодежи

«Юность. Наука. Культура»

Исследовательская работа по изучению участия российских воинов в локальных воинах современности.

«Афганистан болит в душе моей»

Выполнил: ученик 11 класса

Григоренко Сергей Владимирович

21.06.1992 год

паспорт 0106 942494

с. Леньки Благовещенскго района

Алтайского края

Ул. Говорова д. 24 кв. 1

8 – 963 – 525 – 25 – 60

Руководитель: Сергеева

Любовь Андреевна

учитель истории

ОУ«Леньковская

муниципальная средняя

общеобразовательная школа № 2»

ул. Говорова 29

26 – 4 – 58

с. Леньки

2009 год

Содержание

Введение. Трагедия афганской войны.

- Афганистан болит в душе моей.

Проблема Афганистана в 60-70 годы ХХ века.

- Ввод советских войск в Афганистан.

- Советские боевые действия в Афганистане.

- Окончание войны. Вывод советских войск из Афганистана.

- Итоги войны для нашей страны и народа.

- Наши земляки воины-интернационалисты.

III. Заключение.

Приказ: «Идти в Афганистан!»

Там революцию, свободу

Низвергнуть вздумал внешний враг,

Поможем братскому народу!

При нас не сунется чужак

В том – долг интернациональный!

20 лет прошло, как кровоточит рана той далекой Необъявленной войны.

Горная страна, где много лет свистели пули, тут и там взрывались фугаски и горели мосты с кишлаками, до сих пор является во сне вчерашним безусым мальчишкам – сегодняшним поседевшим бородачам. К ним ласково тянутся руки внуков. Незаживающей раной кровоточит та рана в сердцах матерей и отцов, не смирившихся с потерей детей. Их выплаканные, до времени ослепшие глаза на мир смотрят с укором. Мальчишки верили, что отдают жизнь за мир братской страны.

В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Ввод и размещение контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан проводились с 25 декабря 1979г. до середины января 1980г. В его состав входили: управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания, дивизий – 4, отдельных бригад – 5, отдельных полков – 4, полков боевой авиации – 4, вертолетных полков – 3, трубопроводная бригада – 1, бригада материального обеспечения – 1 и некоторые другие части и учреждения.

Всего за период с 25 декабря 1979г. по 15 февраля 1989г. в войсках находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии – 525,2 тыс. чел. (в том числе 62,9 тыс. офицеров), в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 90 тыс. чел, в отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР – 5 тыс. чел. Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войсках ха этот период находилось 21 тыс. чел. Ежегодная среднестатистическая численность войск Советской Армии составляла 80-104 тыс. военнослужащих и 5-7 тыс. чел. Гражданского персонала.

Образование Пакистана после ухода англичан из Индии привело к сложным внешнеполитическим конфликтам. В новое государство вошли относившиеся к Афганистану пуштунские области западнее Инда. В пятидесятых годах Афганистан лавировал во внешней политике между СССР и США. Из-за конфликтной ситуации между Пакистаном и Афганистаном по поводу пуштунских областей США постепенно прекратили свою экономическую помощь Афганистану. В это же время СССР полностью стал на сторону Афганистана в вопросе его территориальных притязаний. Благодаря экономической поддержке США и СССР в Афганистане была отстроена сеть дорог. Советский Союз отстроил обе оси Кушка – Герат – Кандагар и Термез - Мазари-Шариф – Кабул – Джелалабад, до пакистанской границы ( с бетонным покрытием для нагрузок до 609 тонн), а США провели линию Кабул – Кандагар.

В шестидесятых годах в Афганистане была создана коммунистическая партия под руководством Нур Мухаммед Тараки с названием Хальк (народ). В 1967 году партия раскололась на две части Хальк и Парчам (знамя). Просоветской фракцией Парчам руководил сын генерала афганских вооруженных сил Бабрак Кармаль.

17 июня 1973г. монархия была ликвидирована: государственный переворот совершил Мухаммед Дауд Хан, двоюродный брат короля. 27 апреля 1978г. Дауд был свергнут в результате военного путча, проведенного фракциями коммунистической партии, объединившимися под названием «Народно-Демократическая Партия Афганистана». Дауд и 30 членов его семьи были казнены. В результате этой «апрельской революции» президентом стал коммунист Тараки. Бабрак Кармаль стал вице–президентом. В том же году обе фракции снова разделились. Бабрак Кармаль был отправлен послом в Чехословакию. Тараки получил экономическую и финансовую помощь от СССР. Тысячи советских советников прибыли в Афганистан. Коммунистическое правительство хотело быстро превратить Афганистан в современное социалистическое государство. Декретами были проведены земельная, социальные и образовательные реформы. Но эта ускоренная программа не была осуществлена. Ни фракции Хальк, ни фракции Парчам не удалось создать себе базу среди верующего мусульманского населения. Члены партии вместе симпатизирующими составляли менее половины процента населения Афганистана.

В апреле 1979 года, через год после апрельской революции, одновременно во всех провинциях началось восстание против коммунистического режима. Правительство контролировало только города, но потеряло власть над труднодоступной центральной частью страны.

В мае 1979 года премьер–министром стал Хафизулла Амин, который принялся жестоко подавлять восстание. Тюрьмы были переполнены, но восстание расширялось. Можно было ожидать скорого падения коммунистического режима в Афганистане. В то время, как на Западе никто на это не реагировал, советское правительство обеспокоилось такой перспективой. Падение Кабула и приход к власти исламских фундаменталистов могли привести к беспорядкам среди мусульманского населения советских центрально–азиатских республик. Узбеки, туркмены и таджики географически и по вере близки афганцам. Кроме того, обстановка в регионе серьезно осложнилась из-за Иранской революции и прихода там к власти Хомейни, разорвавшего все отношения с США - советские политики всерьез опасались усиления влияния США в Афганистане, в т.ч. и прямой интервенции американцев, чтобы хоть частично восполнить потерю Ирана. А перспектива получить у самых своих границ еще одно недружественное государство, ориентированное на запад, всерьез обеспокоила Политбюро ЦК КПСС

Первой реакцией советского руководства была отправка нескольких тысяч военных советников в Афганистан. Одновременно Тараки было предложено убрать Амина, которого советское руководство не без оснований подозревало в связях с ЦРУ. Но Амин реагировал быстрее. 14 сентября 1979г. он штурмовал президентский дворец. Тараки был тяжело ранен и умер 17 сентября. Начались приготовления к советскому вторжению в Афганистан. Расположенные в среднеазиатских республиках дивизии были пополнены и усилены, в основном узбеками и туркменами. В то же время советское руководство пыталась убедить Амина ко дню вступления советских войск уступить власть Бабраку Кармалю, однако Амин категорически этому воспротивился.

Советское вторжение было проведено по образцу вторжения в Чехословакию в 1968г. Первыми высадились 24 декабря 1979г. на аэродроме Баграм, в 50 км к северу от Кабула, части 105-ой гвардейской воздушно–десантной дивизии. Одновременно советские "советники" нейтрализовали афганские части: под предлогом замены вооружения были приведены в небоеспособное состояния афганские танки, блокированы линии связи, а руководящий состав афганской армии собран на праздник с сопровождающим его застольем. 25 и 26 декабря вся 105-я дивизия прибыла в Баграм при помощи транспортных самолетов Ил – 76, Ан – 22, и Ан – 12.

Критическим днем было 27 декабря 1979г. В то время, как части высадившейся 105-й дивизии въезжали на своих БМД в Кабул и занимали узловые стратегические точки, другие части окружили дворец Даруломан южнее Кабула. За несколько дней до этого генерал-лейтенант Папутин, находившийся в Афганистане, под предлогом безопасности посоветовал Амину переехать туда. Папутин пытался уговорить Амина официально обратиться к СССР за военной помощью на основании заключенного в декабре 1978г. договора и подать в отставку в пользу Кармаля. Амин воспротивился этому. После этого "Альфа" штурмовала дворец и убила Амина. Таким образом, официальный призыв о помощи так и не состоялся. С этого момента сценарий стал все резче отличаться от чешского. Кармаль во всех отношениях был просто советской марионеткой. Несмотря на реформы и на освобождение большого числа заключенных, население не поддерживало Б. Кармаля. Наоборот, привыкшие бороться против захватчиков, стало ненавидеть его.

Одновременно с высадкой 105-й воздушно-десантной дивизии в Афганистан вступили через Кушку и через другие пограничные пункты 357-ая и 66-ая мотострелковые дивизии. Они заняли Герат и Фарах на западе. В то же время 360-ая и 201-ая мотострелковые дивизии, выступили через Термез, переправились через Аму-Дарью и продвигались в сторону Кабула. Танки этих дивизий перевозились на седельных тягачах. В феврале 1980г. контингент советских войск в Афганистане достиг 58 тыс. человек, а в середине 1980г. в Афганистан были введены дополнительно 16-ая и 54-ая мотострелковые дивизии. Кроме того, на севере Афганистана была создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где выполняли свои задачи мотоманевренные и десантно-штурмовые группы (ММГ и ДШМГ) погранвойск КГБ СССР в 1981г. 357-ая дивизия была заменена 346-ой дивизией и дополнительно была введена в Афганистан 5-ая мотострелковая дивизия. В 1984г. число советских войск в Афганистане достигло 135.000 – 150.000 человек. Кроме того, в азиатских республиках стояли еще 40.000 солдат, предназначенных для специальных операций в Афганистане или для обеспечения тыловых задач.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 - 1989 гг. Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ОКСВ. В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Ввод и размещение контингента советских войск в ДРА проводились с 25 декабря 1979 г. до середины января 1980 г. Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

Уже к весне 1980 года советские войска не по своей воле оказались втянутыми в боевые действия на территории Афганистана. Первым крупным боестолкновением для них была Кунарская операция, проводившаяся на территории провинции Кунар в феврале – марте 1980 года. Кролме операций в провинции кунар, боевые действия проводились и в других райлнах. Сначала отряды моджахедов пытались действовать в открытую, но вынуждены были быстро перестроиться и перейти к тактике действий «из-за угла», и ибо открытые столкновения оказались им не под силу. Войска 40-й армии, полностью перехватили инициативу, от непродолжительных по времени и ограниченных по площади операций перешли крупномасштабным.

Весной проводились операции по обеспечению функционирования основных автомагистралей, также боевые действия в провинциях Пактия и Газни, первая Панджшерская операция, летом в Хазараджате и Логаре, осенью – вторая Панджшерская операция, боевые действия в провинции Нангархар. Особого внимания заслуживает операция «Удар» (ноябрь – декабрь) в центральных провинциях, которые непосредственно примыкали к Кабулу. По сути, она была первой из числа крупных, при ее проведении были достигнуты существенные результаты. В течение всего года проводились рейды, обеспечивающие движение по дороге Кабул – Кандагар. В ходе боевых действий совершенствовалась и изменялась тактика как советских войск, так и мятежников. В условиях горно-пустынной местности все выработанные к этому моменту тактические действия Советской Армией годились только для западно-европейского театра военных действий. Учиться приходилось непосредственно в бою. И такой опыт давался советским войскам очень дорогой ценой. Также на ходу приходилось создавать тактику прикрытия колонн, рейдов в глубь района, находящихся под контролем повстанцев, взаимодействие авиации, сухопутных сил и десанта. Моджахеды же, потерпев в 1980-82гг ряд поражений, сменили тактику. Они стали уклоняться от прямых столкновений с Советской Армией, используя тактику внезапного удара мелкими группами (в основном, вне кишлаков), отказ от позиционной войны, широкое использование маневра, действия в труднодоступных районах, где затруднительно или невозможно использование бронетехники. Группы и отряды имели достаточную степень автономности. Такая тактика на первых порах имела некоторый успех. Вместе с тем, когда советским войскам удавалось навязать моджахедам «классические» правила войны, последние несли ощутимый урон. В ходе второго этапа пребывания интенсивность боевых действий постоянно возрастало. Наибольшего пика она достигла в 1984-85гг. В 1984 году погибло свыше 2343 советских военнослужащих.

3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. боевые действия развернулись практически на всей территории Афганистана. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА. Проанализировав ход и итоги войсковых операций и общую ситуацию, сложившуюся в Афганистане к тому времени, а также учитывая возросшее мастерство афганской армии, советское командование взяло курс на постепенное сокращение крупных войсковых операций, на замену их засадными действиями небольшими силами. Также в задачи ОКСВ входили сопровождение автоколонн с народнохозяйственными грузами, охран стратегически важных объектов инфраструктуры и охрана важнейших транспортных коммуникаций. Основную тяжесть боевых действий взяла на себя афганская армия. В декабре 1986 года руководством Афганистана был взят курс на национальное примирение, что позволило к концу 1986г. вывести из Афганистана шесть полков: один танковый, два мотострелковых и три зенитных.

4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.

На завершающем этапе вывода войск руководители республики не хотели привлекать свои вооруженные силы для борьбы с оппозицией, надеясь вовлечь в боевые действия «шурави» и тем самым задержать их в стране. В Москву шли тревожные телеграммы с настоятельными просьбами оставить часть советских войск или, в крайнем случае, хотя бы позже выводить их из страны. Такую позицию афганцев поддерживал Шеварднадзе, что вызвало удивление у генералов и офицеров 40-й армии. Ведь министр иностранных дел был одним из основных «творцов» женевских соглашений. Оставлять «урезанный» контингент означало делать его заложником. И все-таки возобладал здравый смысл – было принято решение не задерживать часть войск в Афганистане, а полностью и точно выполнить взятые на себя в Женеве обязательства и вывести их в установленные сроки.

14 февраля 1989 года на аэродроме Кабул уже полностью хозяйничали афганцы, - выламывали из оставленных модулей все, что можно было еще унести. Вся техника, стоявшая на охране аэродрома, была передана представителям вооруженных сил Афганистана. После обеда взлетели два самолета Ил-76 с солдатами охраны, а в 20.00 на третьем самолете вылетело руководство оперативной группы Министерства обороны Советского Союза.

Последними из состава Ограниченного Контингента Советских войск (за исключением оставшихся в плену) утром 15 февраля 1989 года перешел по мосту «Дружба» через реку Амударью командующий 40-й армией генерал-лейтенант Б.Громов. Во второй половине дня покинули Афганистан советские пограничники, которые вышли буднично и неприметно.

В Термезе и Кушке выходивших из Афганистана Солдат встречали, в основном, их родные и близкие, многочисленные корреспонденты. Никто из руководителей страны не посчитал нужным хотя бы поприсутствовать при возвращении на Родину своих Солдат, тем самым, продемонстрировав безразличие и равнодушие к армии. Уходя из Афганистана, 40-я армия забирала с собой… все установленные в местах гибели (самими солдатами) скромные обелиски павшим товарищам. Чтобы над их памятью не глумились душманы. В день вывода войск нельзя не поклониться низко, до самой земли, нашим героическим военным врачам и медсестрам, которые своим талантом и самоотверженностью лечили в госпиталях тысячи солдат и офицеров. Женщины-врачи, медсестры, спасали раненых и больных, часто отдавали им свою кровь прямо у операционного стола.

Так закончилась эта тяжелая и долгие годы засекреченная война в Афганистане. Все события после вывода советских войск подтвердили то, что статус-кво сохранился в этой стране только благодаря присутствию там советских войск.

Всего за период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. в войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии - 525,2 тыс. чел. (в том числе 62,9 тыс. офицеров), в пограничных и других подразделениях КГБ СССР - 90 тыс. чел., в отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР - 5 тыс. чел. Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войсках за этот период находилась 21 тыс. чел. Ежегодная среднестатистическая численность войск Советской Армии составляла 80-104 тыс. военнослужащих и 5-7 тыс. чел. гражданского персонала.

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни, погибли в результате катастроф, происшествий и несчастных случаев) Советских Вооруженных Сил (вместе с пограничными и внутренними войсками) составили 15 051 чел. При этом органы управления, соединения и части Советской Армии потеряли 14 427 чел, подразделения КГБ - 576 чел., формирования МВД - 28 чел., другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Министерство строительства и др.) - 20 чел.

За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время были освобождены и вернулись на Родину 130 чел. По состоянию на 1 января 1999 г. в числе не вернувшихся из плена и неразысканных оставалось 287 чел.

Потери вооружения и военной техники:

Самолетов 118

Вертолетов 333

Танков 147

БМП, БМД, БТР 1314

Орудий и минометов 433

Радиостанций, командно-штабных машин 1138

Инженерных машин 510

Автомобилей бортовых и бензовозов 1369

Любовь к Родине, к своему народу, верность воинскому долгу всегда отличали советского воина. Так было и в годы интервенции на нашу страну, и в годы Великой Отечественной войны, так будет и впредь. Проявление именно этих качеств является главным, определяющим итогом тех испытаний, которые выпали на долю наших военнослужащих, проходивших службу в Афганистане. Множество подвигов совершили наши воины в Афганистане. Порой ценой собственной жизни спасали своих товарищей.

Почти четыре тысячи алтайских парней прошли сквозь пламя Афганской войны. И это только солдаты срочной службы, не считая офицеров, медицинских работников, вольнонаемных в армии и гражданских специалистов. Хочется сказать, что несмотря ни на что, эти молодые парни не были сломлены ни морально, ни физически. Они сражались не хуже и совершали подвиги не менее славные, чем их деды в годы Великой Отечественной войны.

Алтайский край (вместе с Горно-Алтайской автономной областью) потерял в этой войне 150 человек, и трое до сих пор остаются пропавшими без вести. Среди погибших практически все награждены орденами Красной Звезды и семь человек – орденом Боевого Красного Знамени. Эти люди достойны того, чтобы о них знали и помнили. Среди живущих сегодня на территории Алтайского края ветеранов Афганской войны (без учета Республики Алтай) правительственных наград удостоены 835 человек. Из них ордена Красной Звезды – 140 человек, ордена Боевого Красного Знамени – 5. это высокие награды, они говорят о многом, и это – заслуженные награды.

Кроме того, как минимум трое уроженцев Алтайского края удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. Это – Константин Григорьевич Павлюков (посмертно), Игорь Владимирович Запорожан и Фарид Султанович Шагалеев. Двое последних закончили военную академию и сейчас живут в Москве.

Не обошла Афганская война и наш Благовещенский район. 38 молодых парней из Благовещенского района прошли службу в Афганистане за эти девять лет один месяц и девятнадцать дней. Трое из них вернулись домой в цинковых гробах. Это Сергей Костогладов, Анатолий Карпенко и Владимир Мешалкин.

Костогладов Сергей Николаевич (28.03.1963-1981).

Рядовой, водитель автомобильного батальона.

Родился в с. Нижний Кучук Благовещенского района. Окончил 8 классов Нижкучукской средней школы (1978г.), учился в Алтайском строительном техникуме (р.п. Благовещенка).

В Вооруженные Силы СССР призван 13 мая 1981г. Благовещенским РВК.

В Афганистане с июля 1981г., в/ч пп 24026. 15 декабря 1981г. при выполнении боевого задания в бою был ранен в грудь и от полученных ран скончался. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Карпенко Анатолий Михайлович (06.05.1966 – 04.01.1986г.)

В апреле 1985 года Анатолий Карпенко увидел войну собственными глазами. Гвардии младший сержант ВДВ, заместитель командира взвода служил в Баграме, в/ч пп 53701. приминал участие в 16 боевых операциях. 21 ноября 1985г. подорвался на вражеской мине в районе перевала Саланг. От полученных ранений скончался в госпитале 4 января 1986г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Мешалкин Владимир Николаевич (22.12.1966 – 19.01.1986г.)

Рядовой, мастер по ремонту боевой техники ремонтно-восстановительного батальона.

Родился в с. Малиновка Благовещенского района. Окончил 8 классов Верх-Суетской средней школы (1982г.) и СПТУ – 57 (1985г.), получил профессию «механизатор широкого профиля»

В Вооруженные Силы СССР призван 16 апреля 1985г. Благовещенским РВК.

В Афганистане с ноября 1985г. г. Кабул, в/ч пп 48575. Принимал участие в боевых действиях. Погиб 19 января 1986г. при выполнении боевого задания.

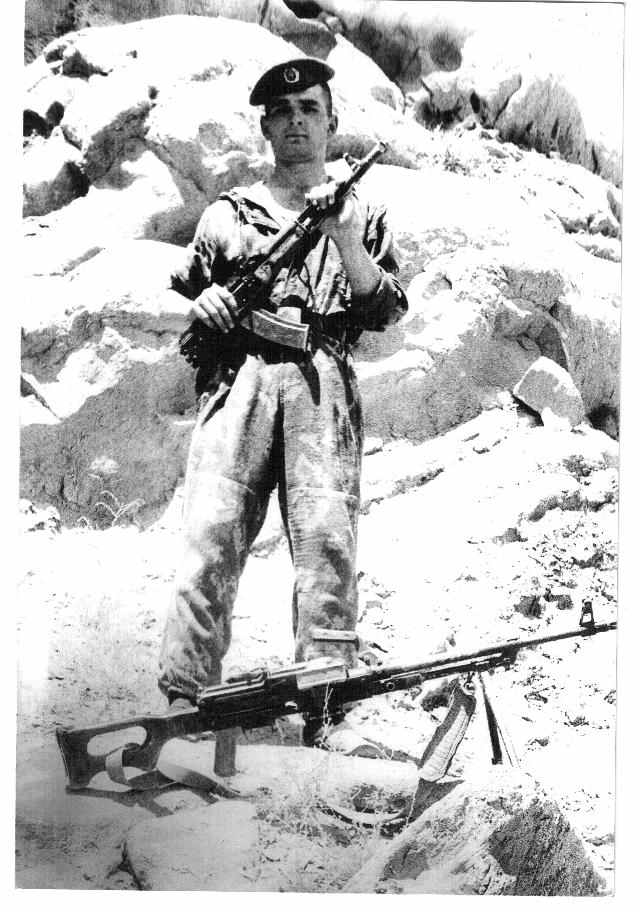

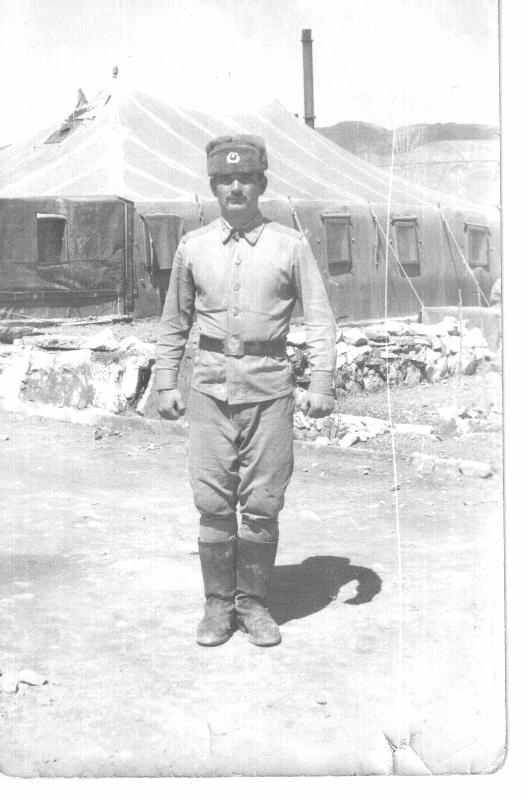

Из нашего села Леньки в Афганистане служило девять человек.

- Дегтев Олег Николаевич

- Метельский Павел Николаевич. Родился 05.04.1967г. в с. Леньки. В Вооруженные Силы СССР был призван весной 1986г., домой пришел весной 1988г. Имеет награды:

- орден Красной Звезды,

- медаль «Воину интернационалисту

- медаль «За боевые заслуги»

- медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»

- медаль «т благодарного Афганского народа»

- медаль «ВЛКСМ»

- медаль 20 лет вывода войск с Афганистана

Был тяжело ранен (контузия)

- Антонов Анатолий Николаевич. Родился 09.09.1966г. с. Леньки. Годы службы в Афганистане 1985г. – осень 1987г. имеет осколочное ранение в грудь и контузию. Награжден медалью «От благодарного Афганского народа»

- Бахарев Лев Николаевич. Родился 30.10.1966г. с. Леньки. В 1984 году закончил школу № 108 ст. Леньки Западно-Сибирской ж.д. (В настоящее время ОУ «Леньковская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2» Благовещенского района), в ноябре 1984 года был призван в Вооруженные Силы. После учебки в 1985 году попал служить в Афганистан. Был ранен.

- Карпов Евгений Юрьевич. Родился 17.06.1968 с. Леньки. В 1985 году закончил школу № 108 ст. Леньки Западно-Сибирской ж.д. (В настоящее время ОУ «Леньковская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2» Благовещенского района), осенью 1986года был призван в Вооруженные Силы СССР.

- Крючков Геннадий Николаевич. Родился 22.03.1968г. в с. Леньки В 1985 году закончил школу № 108 ст. Леньки Западно-Сибирской ж.д. (В настоящее время ОУ «Леньковская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2» Благовещенского района), весной 1986 года был призван в Вооруженные Силы СССР. Проходил срочную службу в ДРА.

- Захаров Валерий Викторович 25.01.1965г рождения, с. Леньки закончил школу № 108 ст. Леньки Западно-Сибирской ж.д. (В настоящее время ОУ «Леньковская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2» Благовещенского района), в мае 1983 года был призван в Вооруженные Силы СССР.

- Шатохин Николай Николаевич

- Чеботаев Алексей Алексеевич.

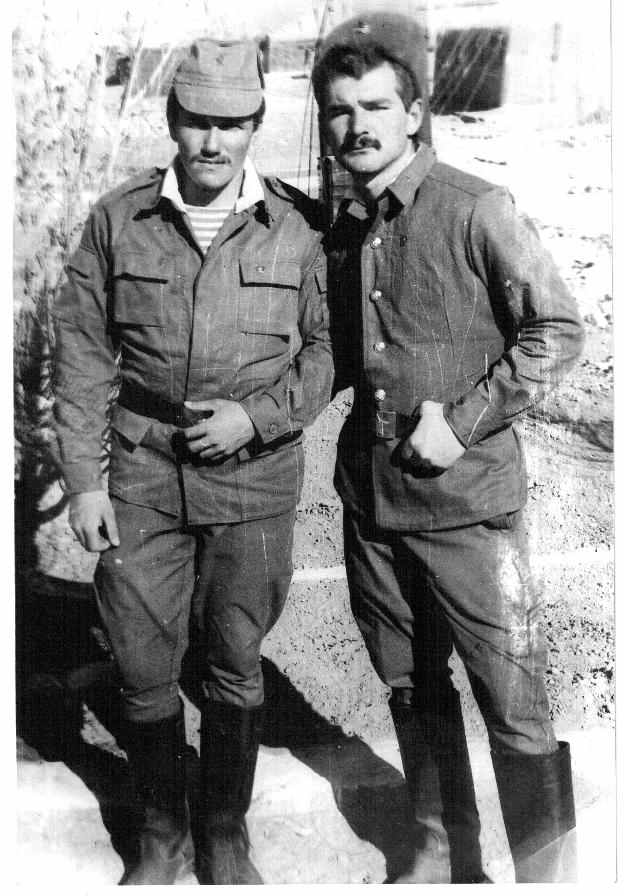

Рассказы ветеранов военных действий в Афганистане:

Метельского Павла Николаевича, Антонова Анатолия Николаевича, Карпова Евгения Юрьевича.

«Опыт приходил в процессе войны» - Метельский Павел Николаевич. Родился 05.04.1967г. в с. Леньки.

- «Ходили в засады, летали на караваны. Наши войска были хорошо вооружены, но плохо подготовлены для ведения боевых действий в горах и в зеленой зоне на равнинах. Опыт приходил в процессе войны. Очень трудно было передвигаться в горах, так как была тяжелая экипировка. Душманы были вооружены намного хуже нас, но зато хорошо знали местность. Очень редко удавалось попасть на душманов внезапно, потому что их предупреждало местное население. душманы постоянно минировали дороги и делали засады. Внезапно на них напасть удавалось только с помощью вертолетов. Наши боевые вертолеты, благодаря отваге и умению летчиков, сыграли огромную и неоценимую роль в этой войне. Они спасали и вытащили из-под огня душманов много наших ребят.

Потери зависели напрямую от опытности и умения командиров. Афганские солдаты, которые воевали на стороне президента Кармаля, никакой роли в этой войне не играли. Среди них было очень много предателей, целыми батальонами переходили на строну душманов. Кто больше платил, за того они и воевали.

Самые тяжелые были первые полгода. Жили в палатках, зимой топили печку соляркой, все равно было очень холодно, спали прямо в дежде. Первое, что поразило, в палатке не было никакого оружейного парка, как обычно в Союзе, оружие лежало прямо под кроватями, там же гранаты и патроны. Мылись очент редко, баня находилась в палатке, вода всегда была чуть теплая, а в палатку зимой, через окна залетал снег.

То, что был в Афганистане, нисколько не жалею, потому что там нашел много хороших и верных друзей и увидел очень интересную и красивую страну.»

«Афганистан воспринимаю как должное» - Антонов Анатолий Николаевич. Родился 09.09.1966г. с. Леньки.

- « Первое впечатление после мирной жизни было, конечно, незабываемым. Пока с полка добирались до батальона по трассе, попадались горелые машины, разрушенные кишлаки. Мысли: куда попал, что будет дальше, ну и все такое. Полк был разбросан по территории провинции. Батальон раскидан по трассе на гарнизоны, несли охрану дорог, помогали афганским войскам, если это требовалось.

С афганскими солдатами и офицерами, конечно, общались на общих операциях. Их офицеры многие учились в Союзе и знали русский язык. Жили по –разному: в кубрике, землянке; баню я практически не видел, тем более парикмахерскую, питались тоже не лучше – сухим пайком. Отдыхали молча, все развлечения – водка. Местное население относилось по-разному, но, наверное, больше с опаской. Случаи были разные, плохие и хорошие».

«Считаю, что это судьба» - Карпов Евгений Юрьевич. Родился 17.06.1968 с. Леньки.

-« В учебной части нас добросовестно готовили к службе в ДРА. Большое внимание уделялось физической подготовки. Перспективу будущей службы воспринимал без восторга, но вполне нормально: такое было тогда время.

Приземлились часов в 8 утра, но солнце стояло высоко, и была жарища. Окружили нас старослужащие солдаты: в кроссовках, трусах и панамах, черные, как негры. Они интересовались, откуда мы родом, но еще больше – содержимым наших вещмешков, к окрикам офицеров – никаких эмоций.

Задачи выполняли самые разнообразные: от боевых походов, засад, сопровождения колонн до охраны объектов по большим праздникам, прочесывания кишлаков и т.д.

Бытовые условия – походно-бытовые. Парикмахерской не было ни одного раза, стриглись сами. В бане был раз пять за все время, так как жили или на броне, или в горах, в полк приходили очень редко. Мылись в горных ручьях, топили снег или в лужах воду брали.

К климату нельзя привыкнуть: ночью замерзали, солнце поднялось – от жары изнываешь. Бури песчаные иногда идут такой стеной, что ничего не видно. Осенью – дожди, как по расписанию

Об афганских солдатах и офицерах мнение сложилось не очень хорошее. Такое впечатление, что они не умеют воевать, или не хотят, или чего-то боятся. А вот сам народ мне понравился. Народ интересный.

Одним словом, о службе я не жалею, считаю, что это – судьба и воспринимаю, как должное».

На истощенной, обожженной войной, измученной земле Афганистана советскими людьми построено и восстановлено: 84 школы, лицея и училища, 25 больниц, 26 детских садов, 326 жилых домов, 35 мечетей, 48 колодцев, 53 моста, 4 дизельные электростанции, пробурена 41 скважина, электрифицировано 6 кишлаков, прорыто и восстановлено 117 км каналов и арыков.

15 февраля мы отмечали 20-ю годовщину со дня вывода советских войск их Афганистана. 20 лет, как закончилась более чем девятилетняя война, оставившая глубокий след в истории нашей Родины.

Говорят, что на долю каждого из поколений россиян приходится как минимум одна война. На долю тех, кто родился в 50-60 годы ХХ века, пришлась, пожалуй, самая крупная из последних воин – война афганская. И как бы разноречиво ее не оценивали, поколение, впитавшее с молоком матери героические примеры из прошлого своего Отечества, воспитанное на подвигах тех, кто вырвал Великую Победу в 1945-м, выполнило свой воинский и интернациональный долг на территории ДРА сполна. Проходят годы, но из памяти участников той войны не может стереться ни один эпизод. Нет-нет, да дают о себе знать боевые раны.

Война в Афганистане не прекращается уже более двадцати лет. Афганистан сегодня, - это опорная база международного терроризма и экстремизма, фабрика мирового производства наркотиков, которые приносят миллиардные доходы и подпитывают международный терроризм. Сращивание терроризма и наркобизнеса является чудовищным явлением современности. Опасность терроризма гораздо серьезней, чем люди об этом думают. Сегодня взрывоопасная ситуация уже существует на Кавказе, на Балканах, в ряде других стран, - постепенно увеличивается влияние исламского фактора и в Украине. К этому нужно прибавить хорошо законспирированную и достаточно разветвленную сеть радикальных религиозных организаций, существующих во всех странах Европы, Америки - они готовы к решительным действиям.

Литература

- Учебник истории

- Воспоминания генерала-полковника Б.В. Громова «Ограниченный контингент» (Интернет)

- Газета «Родная сторона» № 19 (8912) 15 февраля 2005г., № 20 (8757) 14 февраля 2004г., « 20 (9539) 14 февраля 2009г.

- Газета «Свободный курс» № 6 от 11.02.2009г.

- Воспоминания воинов – интернационалистов проживающих в с. Леньки и выпускников ОУ ЛМСОШ № 2

- Книга Памяти том 1 Барнаул - 2006