Знакомство с Кожимом

| Вид материала | Документы |

- Тема пояснения, 99.97kb.

- Лабораторная работа № Знакомство с показателями точности производственных и контрольных, 52.87kb.

- 8 дней / 7 ночей Знакомство с Петербургом + отдых на Финском заливе Воскресенье – воскресенье, 290.19kb.

- Практикум по переносу видео в компьютер, 199.76kb.

- Задачи: Обучающие Знакомство с мифами древних славян. Знакомство с тем, где селились, 677.62kb.

- Послания Одураченному Человечеству Знакомство с книга, 153.27kb.

- Программа Пятой Международной школы по химии Теоретические занятия, 17.81kb.

- Тема Знакомство. Введение знака «Поднятая рука», 1913.34kb.

- План проведения проекта Этап I. Вводное занятие. Знакомство с планом предстоящей работы., 79.88kb.

- Assistance Centre of Business Advancement, 44.1kb.

Игрок.

Во время моей первой поездки, начальник пятой партии экспедиции №105 Мильгром Г.Б., дал мне несколько советов на будущее, в том числе, никогда не играть с рабочими в карты на деньги или под любой интерес и никогда не распивать спиртные напитки с рабочим классом. За всё время я дважды нарушил правило и играл под интерес на деньги.

Первый раз, это было в мою первую экспедицию в 1967 году, когда мы стояли лагерем на Кожимвоже. Тогда я работал радиометристом 4-го разряда. Наш поисковый отряд разделился на две части и в какой-то момент я оказался без работы, так как в этом районе съёмку площадей закончили и план по радиометрии был выполнен. У меня была пара книжек, которые я успел уже прочитать так, что делать было нечего. С утра все расходились на работу и в лагере оставались два человека: повар и я у него в помощниках. Дрова были напилены, другие работы выполнены. Уходить из лагеря мне категорически запрещалось. Одним словом, скука.

Вид на самые высокие вершины Урала. В центре г.Народная (1895м.), слева г.Карпинского (1803м.). Снято с месторождения «Старуха». 1976г.

Мы сыграли с поваром партию в шахматы просто так, а потом он предложил сыграть на деньги. Я долго отказывался. Денег ведь нет, я сдал их вместе с документами в сейф в отделе кадров в конторе экспедиции. Пол дня я уговаривал повара просто сыграть, но он постоянно отказывался – только на деньги. А раз их нет в наличии, то проигравший будет списывать продукты личного забора с выигравшего на себя.

И тогда я решился. Играем. С самого начала меня начала бить приличная дрожь. Я внутри понимал, что это не шутки… Ставка на первую партию была 3 рубля. Для справки: проезд в то время в трамвае - 3 коп., в троллейбусе - 4коп., в автобусе - 5 коп., колбаса варённая, любительская весом в 1 килограмм стоила – 2 рубля 20 копеек. А сколько же я заработаю за полевой сезон, было неизвестно. Я дрожал, боялся проиграть, но играл. Первую партию я выиграл. Сыграли ещё раз, но ставка была удвоена – 6 рублей. Я опять выиграл. Тогда повар предложил ставку на третью партию – 9 рублей, ему хотелось отыграться. Меня всё ещё пробивала нервная дрожь по телу, но уже не так сильно как в первой партии. Игра снова закончилась поражением повара. Больше мы не играли, хотя предложения отыграться поступали. Деньги, 18 рублей, повар списал с моего личного забора на себя.

Другой раз я принял участие в игре на интерес, на продукты. Это было в 1976 году во время работы на месторождении «Старуха», когда мы сидели в облаках, и вокруг громыхала гроза. Нас было четверо: один рабочий по прозвищу «студент», другой проходчик, который представлялся как «граф Ореховский», геолог Женя Константинов и я. Играли в преферанс. Ореховский был в этом деле профессором. У него был за плечами вышак: закончил математический факультет Саратовского университета, поэтому обыгрывал рабочих, шутя и много. При погрузке вещей и продуктов в вездеход, уходивший на «Старуху», начальник партии Прутов, остановил рабочего, который нёс лишний ящик. «Что это»? – спросил Прутов. «Личные продукты графа Ореховского» - последовал гордый ответ грузчика. Тут же последовал разнос начальника – за игру на продукты буду спускать с гор.

Играли весь вечер. Студент был в большом проигрыше, я пролетел на две банки сгущёнки, а выиграл, как всегда Ореховский.

Полярно-Уральская экспедиция.

Полярно-Уральская экспедиция по добыче и разведке горного хрусталя (ПУЭ, в дальнейшем экспедиция многократно меняла название и ведомственную принадлежность) была основана в 1936 году на базе месторождений горного хрусталя, открытых на Приполярном Урале в 1929-1934 годах экспедицией А.Н.Алёшкова. Полярно-Уральская экспедиция базировалась в с. Саранпауль, Ханты-мансийского автономного округа Тюменской области.

В военное время (1941-1945г.) работы проводились в возрастающих объёмах, удовлетворяя потребность оборонной промышленности в пьезокварце. Несмотря на огромные трудности военного времени, были открыты многие проявления горного хрусталя.

Первое послевоенное десятилетие (1945-1955г.) характеризуется возрастанием работ и расширением фронта поисков. В этот период были открыты многие месторождения горного хрусталя, в том числе Пеленгичей. Начат переход от работ на поверхности к разведке на глубину, что потребовало механизации горных работ и увеличения объёмов транспортировки грузов.

Новый поворот в деятельности предприятия произошёл в 1956-1958 годах, что было связано с резким возрастанием спроса на горный хрусталь. Организуются крупные геологоразведочные партии, обеспеченные электростанциями, компрессорами, горной техникой, гусеничным транспортом.

В декабре 1960 года приказом Министерства геологии СССР экспедициям 6-го Главного управления было присвоено цифровое обозначение. Полярно-Уральская экспедиция получила номер 105.

В сентябре 1976 года в Кожиме праздновали 40-летие экспедиции №105. Памятный значок из офиокальцита 25х50 мм.

В январе 1965 года Полярно-Уральская экспедиция разделяется на две части – экспедицию №105 с управлением в п.Кожим-рудник Коми АССР и экспедицию №118 с управлением в с. Саранпауль Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Разделились и сферы деятельности – экспедиция №105 проводила геологоразведочные и добычные работы на западном склоне Приполярного Урала, а экспедиция №118 на восточном склоне.

Период после 1965 года характеризуется усиленным изучением месторождений горного хрусталя на глубину, а также освоением нового вида минерального сырья - прозрачного жильного кварца, заменившего горный хрусталь во многих отраслях промышленности: электронике, ракетостроении, светотехнике, оптике, химической промышленности.

Сырьё, которое добывала экспедиция №105, направлялось в Москву, в хозрасчетный цех, который именовался экспедицией №119.

Цены на пьезосырьё в 1976 году.

Оптический кварц - до 5 тысяч рублей за 1 кг.

Экстра кварц - 1920 руб.(цена за 1 моноблок)

1 сорт - 1050 руб.

2 сорт - 480 руб.

3 сорт - 80 руб.

4 сорт - 32 руб.

Кварц для спецплавки ( за 1 кг.).

1 сорт - 25 руб.

2 сорт - 15 руб.

Кварц для плавки ( за 1 кг.).

1 сорт - 3,5 руб.

2 сорт - 2,5 руб.

Из таблицы видно, что стоимость 1 кг. кондиционного оптического пьезокварца высшей категории в ценах середины 70-х годов ХХ века составляла 5 тысяч рублей. Для сравнения – столько стоила новая машина типа «Жигули» ВАЗ 2101, батон белого хлеба – 13 копеек, бутылка водки – 4руб.12 коп., а билет на самолёт по маршруту Хабаровск – Москва – 108 рублей.

Также жильный кварц отправляли на ИОМЗ (Изюмский оптико-механический завод, г.Изюм, Харьковская область, Украина). Требования к качеству сырья были жёсткие, так как завод работал на оборонную промышленность: выпускал бинокли, оптические прицелы, лазерные дальномеры, объективы и другую продукцию для нужд Советской армии, авиации, флота и космоса.

Обогащение пьезокварца.

В Кожиме, напротив старой конторы, стояло тёмное одноэтажное деревянное здание из брёвен, в котором с одной стороны располагалась камералка, а с другой – цех по обогащению пьезокварца. Работали в цехе исключительно женщины. Однажды году в 1976 меня и ещё нескольких студентов попросили помочь в цехе по обогащению кварца, так как был конец месяца, и план был под угрозой срыва.

Кристаллы горного хрусталя на Желанном. Синий кристалл - искусственный. 1977г.

Для этого пришлось одеть старую спецовку, сверху брезентовый фартук, рукавицы, на лицо респиратор марлевый, защитные очки и шапку. Мы занимались обогащением жильного кварца. Вроде всё просто: берёшь кусок жильного кварца в руку и молотком отбиваешь всевозможные включения. Потом всё это раскладываешь по двум ящикам и когда они полные выносишь: на улицу – отходы, в мешки – кондицию. Рядом тоже работают люди, поэтому постоянно стоит шум и в воздухе летает кварцевая пыль. Женщины за столами перебивают тоннами жильный кварц. После такой смены чувствовалось настоящее облегчение. Точно также, в соседней комнате, обогащали кристаллы горного хрусталя, отбивая молотком всё лишнее. После обогащения сырье описывали, упаковывали и отправляли в Москву, в хозрасчетный цех или в Изюм.

Для информации, кондиционным кристаллосырьём называют кристаллы пьезооптического кварца, прошедшие обогащение. Процент выхода определяют визуально. Условия кондиционности кристалла – наличие в нём области лишенной дефектов, к которым в первую очередь относятся – мутные, непрозрачные участки, трещины, посторонние включения, двойники и свили.

Так мы работали дней пять, пока не наладилась погода и нас не отправили в горы.

Эх, дороги…

Доставка грузов в полевые партии в экспедиции №105 осуществлялась воздушным и автомобильным транспортом. В 60-е, 70-е и начало 80-х годов ХХ века авиация работала в основном летом, так как круглогодичной автомобильной дороги не было. В восьми километрах от Пеленгичея ещё в 50-е годы был оборудован аэродром, который мог принимать не только вертолёты, но и самолёты типа АН-2, в просторечии «Кукурузник». В 1967 году мы вылетели с него на АН-2 в Кожим-рудник. Самолёт обогнул хребет Малды-нырд и над рекой взял курс на базу экспедиции. Специальной полосы или аэродрома тогда ещё не было, поэтому самолёт приземлился на отмель реки Кожим, в нескольких километрах от посёлка. Уже в 1969 году в посёлке срезали верхнюю часть террикона и сделали рядом посадочную полосу, которая принимала все виды авиа транспорта Печорского авиаотряда обслуживающего геологов. Это были самолёты АН-2, вертолёты МИ-4, МИ-6 и МИ-8.

В 1975 году после окончания полевого сезона, из-за плохой погоды, на Хасаварке скопилось большое количество народа. Как только появилась возможность, из Инты прислали вертолёт МИ-6, в который погрузили людей. Вертолёт был грузовой, людей много, поэтому все стояли плечом к плечу. Борт был набит людьми, как селёдки в бочке. Так и летели в Кожим.

Летом 1979 года вертолёт МИ-6 доставил по воздуху на Хасаварку бензовоз Зил-157, который постоянно завозил дизтопливо на участок Николай-шор с базы 3-й партии. Для работы в горах доставляли по воздуху и трактора типа «ДТ-75». На гибких подвесках вертолётом МИ-8 завозили автомобильные прицепы и отвалы к бульдозеру.

Автомобильный транспорт по доставке грузов в партии начинал работать, после того как начинал действовать зимник, с декабря по апрель. Километров в сорока от Кожима, в предгорье была оборудована изба, которая называлась «изба Соколова». Там была установлена рация, и был дежурный, который докладывал на базу о прохождении транспорта. Там всегда можно было обогреться и отдохнуть.

Вездеход типа АТС в районе реки Сывъю. Автомобиль ЗИЛ-131 застрял на Кожимском тракт по дороге от р.Сывъю. 1976г.

Формировались санно-гусеничные поезда с тракторами типа «С-100», штук по пять, шесть, к которым прицепляли огромные сани-волокуши. Они были оборудованы бортами и там перевозили всевозможные грузы. Назад в Кожим везли сырьё, кристаллы и жильный кварц. На другие сани ставили двадцатикубовые ёмкости, в которых перевозили бензин и солярку. Однотипные машины, Зил-157, Зил-131 и Уралы, тоже комплектовали в колону и группами отправляли в горы. Время в пути по зимнику, от Кожима до Желанного, составляло около восьми часов. Из гусеничной техники, кроме упомянутых тракторов, использовали вездеходы: АТЛ (артиллерийский тягач, лёгкий), АТС (артиллерийский тягач, средний) и ГТТ (гусеничный тяжёлый тягач). Эта гусеничная техника, иногда летом курсировала между Кожимом и партиями. Но в основном она осуществляла перевозки в горах между участками и полевыми партиями.

Самое интересное, что в середине 70-х годов ХХ века по Кожиму ездили белые «Жигули», которые принадлежали А.Бренчукову, заместителю начальника экспедиции №105.

Сухой закон.

Спиртные напитки в России всегда были жидкой валютой, которая не подвергалась девальвации. В полевых партиях экспедиции №105 всегда был сухой закон, но при этом спиртные напитки периодически нелегально появлялись в горах, на участках.

В 50-х – 60-х годах ХХ века, в посёлке первой партии, в Пеленгичее, как только не боролись с провозом спиртного: делали обыски машин и грузов, но ничего не помогало. Спиртное попадало в посёлок, и вся работа тормозилась. Стоимость «контрабандной» бутылки водки в горах была в десять раз больше, чем в Кожиме. При стоимости бутылки водки 4руб.50коп. с северной наценкой в Кожиме, в горах она стоила 45 рублей. Перевозчикам спиртного было за что бороться, чтобы приумножать свою прибыль. Но в тоже время страдало производство, план добычи кристаллосырья срывался. Каждый день в Пеленгичей приходили колонны автотранспорта по «зимнику», а назад они увозили жильный кварц и горный хрусталь. И все грузы нужно было быстро разгрузить, погрузить и отправить технику назад в Кожим.

Как рассказывал Мильгром Г.Б., работавший тогда геологом в первой партии, выход был найден. Было разработано «положение», согласно которому, если кто-либо из проходчиков хочет выпить или уже выпил, то он должен найти себе замену, чтобы не сорвать работу. Тогда штрафные санкции не накладывались

.

Если проходчик выпил и не договорился о подмене, то на первый раз его переводили на мало оплачиваемую и трудоёмкую работу – грузчиком, сроком на один месяц. За второй проступок, переводили в грузчики до конца сезона, пока работает «зимник». Ну а после третьего раза, расчёт и спуск с гор. Говорят, что этот метод себя оправдал, и график работы перестал срываться.

В 1977 году, геолог Александр Рыжков заочно учился в Воронежском университете и по несколько раз в году ездил на сессию. При возвращении на Желанное он привозил соседям по дому что-нибудь с «большой земли». Так было и в этот раз. Мы сидели в комнате с его непосредственным начальником участка Хрусталёвым и пили чай. Открылась дверь, и вошедший рабочий бросил к ногам Рыжкова оленью шкуру со словами: «Саша, ты хотел оленью шкуру. Вот она. Дай бутылку водки»! Рыжков смутился и не знал, что делать, ведь шкура ему понравилась. Хрусталёв оценил ситуацию и сказал: «Саша, я думаю, что эта шкура стоит, чтобы за неё отдать бутылку водки». Рыжков, не раздумывая, достал из рюкзака бутылку водки, получил взамен оленью шкуру и мы продолжили пить чай.

Ограждение лагеря.

В самом начале зимы 1976года я с трудом поднялся на обледенелый террикон. Земля была немного припорошена снегом, и тут я отчётливо увидел, как на фотографии, где стояли столбы ограждения лагеря и вышки. Столбы ограждения были спилены под самое основание у земли. Летом их не было видно из-за травы. Зимой, когда вся трава пожухла и ветер метёт позёмку отчётливо было видно, как в два ряда стояли столбы ограждения лагеря. Внизу, под терриконом, стояли старые деревянные постройки, в которых летом держали лошадей. По рассказам старожилов, это были бараки, в которых жили заключённые. Они хорошо видны на фотографиях посёлка сделанных в 1975 году. Ограждение проходило так, что бараки находились внутри, возле самого террикона.

За складом ГСМ в Кожиме, с другой стороны террикона, в болоте, местами сохранилась часть лагерного ограждения со столбами и колючей проволокой.

Когда я приехал в 1967 году в Кожиме ещё работал старый клуб, который был построен во времена лагеря. Это было небольшое, деревянное здание, которое находилось между камералкой и двумя двухэтажными домами. Вечерами там собирались сотрудники экспедиции, чтобы сыграть партию в бильярд или посмотреть фильм. Его можно увидеть на старой фотографии. Позже, в начале 70-х годов ХХ века построили новый клуб, который назвали «Кристалл».

В Кожимском лагере были заключённые с Украины. После отбывания срока их расконвоировали и кое-кто остался работать в посёлке. Помню, что там я впервые услышал слово «бандеровец». Произносили его тогда с оглядкой и вполголоса, так как это было слово нарицательное. Говорили, что бывшие лагерники, не все уехали на Украину после освобождения. Те кто остался, работали в экспедиции, в стройцехе, в котельной, в ОРСе, в магазине…

Как-то проходил мимо радиостанции и обратил внимание на огород перед соседним домом. Хозяйка пропалывала зелёный лук, петрушку и укроп, а рядом росла картошка. На мой вопрос, зачем выращивать картошку, она ведь не успеет созреть, в короткое северное лето, она ответила: «Хочу увидеть, как она цветёт. Вам этого не понять, это ностальгия по родине, по Украине».

Встреча с хозяином тайги.

Осенью 1974 года А.А.Кораго и ещё несколько человек, выбирали место для лагеря 8-й партии на следующий год в верховье реки Кожим. Они приехали туда на лошадях, которые вдруг стали проявлять явное беспокойство. Оказалось, что совсем недавно на этом месте побывал хозяин тайги – медведь. От него остался помёт, поэтому лошади и забеспокоились.

Лагерь 8-й партии в верховье р.Кожим. За перевалом уже Азия. 1975г.

В начале июля 1975 года 8-я тематическая партия экспедиции №105 высадилась в верховье реки Кожим. Лагерь размещался в 20 – 25 километрах выше по течению реки Кожим от базы 3-й партии, Хасаварка. Старший геолог А.А.Кораго, проводя инструктаж сотрудников партии, предупреждал всех, что работать предстоит на главном водоразделе уральского хребта. По сути дела, мы жили внизу у реки в Европе, а на работу ходили в Азию. И если на западном склоне, где мы находились, была тундра, то на восточном склоне, уже через 8 - 10 километров начиналась тайга. Это была своеобразная экзотика. Но как оказалось, нас могли ожидать большие неприятности непосредственно на работе. Была большая вероятность встречи людей с медведями, о чём и предупреждал старший геолог.

Прошёл месяц. Геофизики работали на самом водоразделе, и никаких происшествий не было. Однажды вечером, после ужина, когда мы отдыхали в палатках, неожиданно к нам буквально влетел с выпученными глазами проходчик Гена. «Гошу медведь задрал!» - выпалил он на одном дыхании. Он был так возбуждён, что мы долго пытались понять, где это произошло.

Восточный склон Уральских гор, Тюменская область. Вдали видна тайга.1975г.

А дело было так: Гошу и Гену, проходчиков, приехавших на заработки из Крыма, после работы отпустили на рыбалку, на реку Хальмерью, которая находится на восточном склоне, в Тюменской области. При инструктаже их предупредили, идти только по открытой поверхности гор, и только в самом конце, перед рекой, спускаться вниз. Сначала они так и шли, но потом как-то стали спускаться вниз раньше времени. Незаметно они дошли до первых кустов, попали на какую-то тропу и углубились уже в лес. В какой-то момент послышались странные звуки, но Гоша, который шёл первым сказал, что это, наверное, куропатки. Они прошли ещё немного, и попали прямо в лапы к медведице. Она махнула лапами, зацепила и порвала штормовку у Гены, который шёл позади, обняла и подмяла под себя Гошу. Гена, что было мочи, со всех ног рванул назад и толком не помнил, как прибежал в лагерь.

Было около одиннадцати часов вечера, но полной темноты не было. Искать и выручать Гошу собралось человек 18 во главе с начальником геофизического отряда М.И.Лейкиным. На всех была одна ракетница, и почти у каждого был нож. Начальник партии Прутов Н.В. и Кораго А.А. ещё днем на вездеходе ГАЗ-47, где водителем был Володя Глушенок, отправились на Хасаварку. И как всегда бывает в таких ситуациях, в вездеходе был карабин и охотничье ружьё, а в партии осталась только ракетница.

До перевала все шли довольно быстро, и казалось, что попади сейчас медведь на пути, то его просто разорвут в клочья. После перевала не сбавляя набранный темп, шли в сторону реки, куда вёл нас Гена. Уже появились кусты и первые чахлые деревья. И вдруг он остановился как вкопанный и сказал, что дальше не пойдёт. Гену трясло мелкой дрожью, лицо было перекошено. Я никогда раньше не видел, чтобы человек так был поражён страхом. Никакие уговоры не смогли сдвинуть Гену с места и тогда все мы двинулись вперёд без него. Правда двигались уже не так резво и метров через сто остановились. Уже было слышно как шумит река Хальмерью и все начали кричать и звать Гошу. Лейкин стал стрелять в воздух из ракетницы. Так мы провели часа два: кричали и стреляли. Небо стало светлеть, и мы повернули назад. Теперь идти нужно было вверх на перевал, а сил уже не было. Часов в одиннадцать дня мы поднялись на перевал и увидели вдалеке одинокую фигуру человека, бредущего к нашим палаткам. Как потом оказалось, это был Гоша.

Он попал в объятия медведицы, а это была именно она с медвежатами. Своими когтистыми лапами медведица провела по спине Гоши и оставила кровавые следы на всю жизнь. Гоша полез на дерево, но медведица стащила его за сапоги и после того как он, наверное, потерял сознание, присыпала его валежником. Очнувшись, Гоша прополз под зарослями кустов и дал дёру. Как часто бывает, он побежал не ту сторону и дал огромный крюк, километров на двадцать.

Вызвали по рации санрейс, но он не прилетел, так как ни в Инте, ни в Печоре тогда не было погоды. Пришлось лечить Гошу мазями, и постепенно он выздоровел, но сказал, что больше на Урале его ноги не будет.

Мы сидели за ужином в столовой и одна из студенток попросила показать того человека, которого чуть не съел медведь. Гоша сидел напротив нас. «А я думала вас медведь задрал, а вы ещё живы»! - произнесла девушка. Гоша аж поперхнулся, бросил ложку и чертыхаясь, что не дают нормально поесть, выбежал из палатки. Вот она цена популярности!

Вид с участка «Пограничный» на самые высокие вершины Урала. В центре г.Народная (1895м.), справа г.Карпинского(1803м.) 1975г.

Через неделю после этого события Гену отправили на участок «Пограничный», где находился геолог Женя Константинов. Ему нужен был проходчик, а по совместительству повар. Это месторождение находилось на плато, на главном водоразделе с видом на самые высокие вершины Урала и на гору Народную. Прошло ещё дней семь или восемь, и в лагере вдруг появился Гена. Оказалось, что к ним приходил медведь, и Гена сказал, что там больше работать не будет. Старший геолог А.Кораго отправился наверх, чтобы на месте, восстановить картину и решить, насколько всё серьёзно.

Проснувшись рано утром, Гена возле палатки разжёг костёр и стал готовить завтрак себе и Константинову. Евгений ещё дремал в спальном мешке, досматривая сон. Краем глаза Гена увидел, что невдалеке по плато, кто-то движется. Присмотрелся, а это медведь, которого замучили комары и мошка, вылез из тайги на свежий воздух. Перепугавшись, Гена стал бить молотком в металлический рельс. Медведь остановился, присел и стал озираться по сторонам, ища взглядом, кто же это стучит. Тогда Гена плеснул солярку в костёр, которая у них была для растопки, да так много, что пламя столбом взвилось вверх. Тут медведь привстал на задних лапах, увидев пламя, посмотрел и развернувшись неспешно пошёл вниз, в сторону таёжных зарослей на восточном склоне.

На войне говорят, что снаряд не попадает в одно место два раза, а в горах один человек, повстречался дважды с хозяином тайги, за две недели и просто отделался испугом.

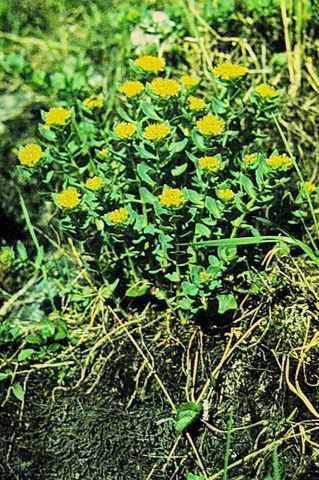

Родиола розовая (золотой корень).

Родиола розовая, или золотой корень – многолетнее травянистое растение семейства толстянковых высотой до 50 см., растёт в основном на высотах от 1000 до 2700 метров над уровнем моря. Встречается чаще всего в горах южной Сибири: на Алтае, в Саянах, в горах Тувы и Забайкалья, реже – на Крайнем Севере европейской части России. Корневище толстое, покрыто буровато серой коркой. Стебли и листья сочные, мясистые. Стеблей несколько, иногда бывает до ста штук. Цветёт в июне – июле. Цветки жёлтые. Плоды краснеющие к осени. Семена созревают в июле – августе.

Золотой корень в период цветения.

В медицине используется корневище и корни родиолы розовой как средство, повышающее физическую и умственную работоспособность. По своим свойствам препараты золотого корня сходны с препаратами растений женьшеня и элеутерококка.

Мне рассказали, что золотой корень есть на Приполярном Урале, но показать его никто не мог. В 1976 году вечером, накануне окончания полевого сезона я пошёл по склонам горы Сура-из искать родиолу розовую. Мне сказали, что запах свеже разломанного корневища, напоминает запах розы. Поэтому я принялся выдергивать растения и определять их запах. Уже начало смеркаться, очередное вырванное растение, когда я разломал корень, вдруг запахло розой. Это было так необычно, в тундре и запах розы. Я стал рассматривать его и внимательно осмотрел склон горы рядом. Недалеко росло ещё несколько растений родиолы розовой. Это было первое знакомство с одним из популярнейших лекарственных растений.

Б.Ассеев с золотым корнем. Родиола розовая осенью. 1979г.

Позже я собирал золотой корень на месторождении «Гранитное», на Хасаварке. Он произрастает в местах с обильным проточным увлажнением в долинах горных ручьёв и рек. В более сухих местах, например в разрежённых лиственничных субальпийских редколесьях, в зарослях субальпийских кустарников, родиола встречается реже.

Когда я рассказал в Москве ветеранам, работающим раньше на Приполярном Урале, о золотом корне, то они очень удивились, так как ничего о нём не слышали. Хотя доктор геолого-минералогических наук из Ленинграда Валентина Александровна Смирнова, с которой мы тогда работали в 8-й партии говорила, что собирая корень, можно за сезон заработать намного больше, чем копая канавы.

С 1975 года Фармакологическим комитетом Минздрава СССР был разрешён к выпуску препарат «экстракт родиолы жидкий». Его назначали как стимулирующее средство для повышения умственной и физической работоспособности практически здоровых людей и для лечения функциональных заболеваний нервной системы. Родиола розовая используется также для производства тонизирующих безалкогольных напитков, лечебных бальзамов.