Рекомендации: урок можно сопроводить показом слайдов, материал для которых взят старшеклассниками в Интернете задание №1

| Вид материала | Урок |

| Неофициальная биография. Часть вторая. |

- Тема: «Оборотные средства предприятия», 76.3kb.

- Творческое задание «Идеальное общество» (см задание для самостоятельной работы) 0-18, 26.57kb.

- Рекомендации по созданию презентаций, 29.43kb.

- Безопасность детей в интернете, 47.35kb.

- Кузьминов Николай Николаевич Москва 2007 Необходимо выполнить все задания согласно, 362.59kb.

- Вэтом разделе Вы найдете полезную для Вас информацию о поиске материалов по психологии, 257.16kb.

- Лекция с показом слайдов, 32.41kb.

- Кангина Татьяна Сигизмундовна, учитель начальных классов моу «Средняя общеобразовательная, 19.11kb.

- Библиотека Т. О. Г, 1033.71kb.

- Урок на тему «Крестьянская реформа 1861, 97.47kb.

Неофициальная биография. Часть вторая.

Родился Алексей Каплер в Киеве, в 1916 году, кинематографом увлекся еще будучи мальчишкой – в качестве зрителя! Еще мальчишкой, из кинофильмов предпочитал не приключенческие фильмы и детективы, которыми и тогда был буквально забит прокат, а печальные и лирические фильмы с «королевой экрана» Верой Холодной. Спустя пятьдесят лет он писал: «В анкетах, которые мне доводилось заполнять, стояли разные вопросы, но ни в одной из них не было вопроса о первой любви. А если бы он стоял, я должен был бы честно ответить: Вера Холодная. Да что я!.. Вся Россия была в нее влюблена!» С шестнадцати лет Алексей Каплер работал в местном театре – актером, помощником режиссера. Потом, ему удалось связать свою жизнь с кинематографом. Он написал для Михаила Ромма «Ленина в октябре» и «Ленина в 1918 году», а после войны прославился «Полосатым рейсом» и «Человеком-амфибией». Он был создателем и первым ведущим «Кинопанорамы».

Каплер преподавал во ВГИКе и вообще был человеком уважаемым и знаменитым. Но Друнину в нем наверняка привлекла именно его романтическая натура. Никакие испытания, никакие трагедии, на которые щедра оказалась его судьба, не выжгли из его души тяги к романтике. Но только первой любви своей, Вере Холодной, и последней, Юлии Друниной, он оставался по-настоящему верен. А между Верой и Юлией в его жизни было невероятное количество женщин, Алексей Каплер был очень обаятельным человеком и очень любвеобильным, женщин любил и понимал, и женщины в него влюблялись часто и порой отчаянно… В наше время его называли бы «плейбоем», хотя как-то не вяжется это легкомысленное слово с его величественными сединами. Тогда, наверное, «дон-жуан», хотя коллекционером женщин он не был – он просто их любил… И даже в те кошмарные времена, когда согласно анекдоту пол страны сидело, а пол страны тряслось, лауреат Сталинской премии Алексей Каплер угодил в тюрьму не за что-нибудь, а за очередную интрижку – в тот раз вполне платоническую связь с дочерью Сталина, Светланой. К счастью для себя, он отсидел всего четыре года. Впрочем, даже в лагере он умудрился пленить женское сердце: его возлюбленной стала красавица-киноактриса Валентина Токарская, отбывавшая срок за то, что в начале войны попала в плен.

Вернувшись из ссылки, Каплер довольно легко восстановил старые связи и снова включился в творческий процесс. Он был человеком неунывающим, не склонным к рефлексированию из-за пережитых страданий, и потому всем казалось, что он «легко отделался». А на самом деле он просто запрещал себе переживать из-за того, что все равно уже изменить никак нельзя, потому что это – в прошлом. Каплеру хватило сил посмотреть в будущее.

А будущим его стала молоденькая поэтесса, израненная и больная фронтовичка Юлия Друнина – так же неисправимо романтичная, как и он сам. Каплер был женат, Юлия тоже была замужем, но их встреча стала для обоих поистине роковой – или лучше сказать судьбоносной! – а притяжение взаимным и таким сильным, что не могли его сдержать узы двух законных браков.

Они познакомились в 1954, когда Юлия поступила на сценарные курсы при Союзе кинематографистов, где Каплер преподавал. Любовь вспыхнула сразу, но еще шесть лет Юлия боролась с этим «беззаконным» чувством, сохраняя верность мужу, пытаясь сохранить семью. Но даже сдерживаемая и – как ей казалось тогда – безнадежная любовь к Алексею Каплеру давала ей огромное счастье, вдохновляла на стихи:

Не бывает любви несчастливой.

Не бывает... Не бойтесь попасть

В эпицентр сверхмощного взрыва,

Что зовут "безнадежная страсть".

Алексей Каплер развелся, Юлия тоже рассталась с Николаем Старшиновым и в 1960 году ушла к Каплеру, забрав с собой дочку. Впрочем, возможно, ее супружество со Старшиновым дало трещину еще раньше, до встречи с Каплером, ведь еще в 1952 году она написала стихотворение: «Я ушла от тебя – как мне жить без тебя?» Тогда она ушла и вернулась, потому что идти ей было некуда и не к кому. А теперь в ее жизни появилось чувство столь огромное, что оно затопило собой всю ее душу и заполнило все ее мысли – так, что даже в стихах того времени она гораздо больше писала о любви, чем о войне!

Что любят единожды — бредни,

Внимательней в судьбы всмотрись.

От первой любви до последней

У каждого целая жизнь.

И действительно, от ее первой любви – того юного комбата, погибшего на войне, которого она так никогда и не забыла – до последней, до Алексея Каплера, прошла целая жизнь, семнадцать лет, вместивших в себя войну и победу, два ранения, замужество и рождение ребенка, а главное – выход ее первой книги. Так что правильно – целая жизнь!

Супружество Каплера и Друниной было очень счастливым. Юлия посвятила мужу, своей любви к нему, огромное количество стихов – хотя и меньше, чем о войне, но больше, чем о чем бы то ни было другом.

Я люблю тебя злого, в азарте работы,

В дни, когда ты от грешного мира далек,

В дни, когда в наступленье бросаешь ты роты,

Батальоны, полки и дивизии строк.

Я люблю тебя доброго, в праздничный вечер,

Заводилой, душою стола, тамадой.

Так ты весел и щедр, так по-детски беспечен,

Будто впрямь никогда не братался с бедой.

Знакомые говорили, что Каплер «снял с Юли солдатские сапоги и обул ее в хрустальные туфельки». Он действительно любил ее бесконечно, безгранично, он оградил ее от всех жизненных трудностей. Николай Старшинов писал: «Я знаю, что Алексей Яковлевич Каплер относился к Юле очень трогательно – заменял ей и мамку, и няньку, и отца. Все заботы по быту брал на себя. Он уладил ее отношения с П. Антокольским и К. Симоновым. Он помогал ей выйти к широкому читателю. При выходе ее книг он даже объезжал книжные магазины, договаривался о том, чтобы они делали побольше заказы на них, обязуясь, в случае, если они будут залеживаться, немедленно выкупить. Так, во всяком случае, мне сказали в магазине «Поэзия»… Она стала много и упорно работать все время. Расширился круг ее жанров: она обратилась к публицистике, к прозе. А если посмотреть ее двухтомник, вышедший в издательстве «Художественная литература» в 1989 году, то окажется, что с 1943 по 1969 год, то есть за семнадцать лет, она написала вдвое меньше стихов, чем за такой же следующий отрезок времени. А если к этому прибавить написанную в эти же годы прозу, то получится, что ее «производительность» возросла вчетверо, а то и впятеро». И Друнина сознавала это. Она писала:

Твоя любовь — моя ограда,

Моя защитная броня.

И мне другой брони не нужно,

И праздник — каждый будний день.

Но без тебя я безоружна

И беззащитна, как мишень.

Она словно предчувствовала свою грядущую беззащитность и неприкаянность – без него…

Алексей Каплер и Юлия Друнина прожили в своем счастливом супружестве девятнадцать лет. Им завидовали, ими восхищались. Как анекдот передавали из уст в уста, как в какую-то из заграничных командировок Юлии Владимировны, когда она уже возвращалась домой, совсем пожилой уже Каплер, не в силах дожидаться любимую в Москве, поехал встречать ее на границу – в Брест. Над Каплером посмеивались, но Боже мой, кто бы не хотел для себя – такой любви, к себе – такой взаимности?

Ты — рядом, и все прекрасно:

И дождь, и холодный ветер.

Спасибо тебе, мой ясный,

За то, что ты есть на свете.

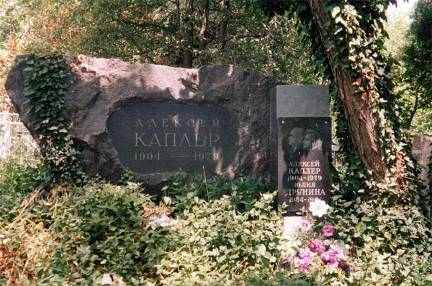

Алексей Яковлевич Каплер умер в сентябре 1979 года. Похоронили его, согласно его просьбе, на кладбище в городке Старый Крым. Юлия Владимировна уже тогда сказала, что хотела бы, чтобы и ее похоронили здесь же, в одной могиле с ним… Она даже побеспокоилась о том, чтобы на его надгробной плите осталось место для ее имени. Уже тогда, в день похорон Алексея Яковлевича, она начала погружаться в бездну отчаяния, во тьму депрессии, но тогда этого никто не понял, тогда это приняли за скорбь – но это была не просто скорбь об утраченном любимом, это была скорбь и о себе, смертельная тоска о своей оборвавшейся жизни, потому что все, что ей теперь осталось, это не жизнь уже, а существование, без любви и надежды, без мечты, без будущего, существование, пронизанное воспоминаниями о прошлом, об умершем муже… Почти все стихи ее этого периода полны тоскою о нем:

Как мы чисто,

Как весело жили с тобой!

Страсть стучала в виски,

Словно вечный прибой…

Ничего не могли

Друг от друга таить.

Разорвав повседневности

Серую нить,

Мы попали

В надежные цепи из роз,

Бурных ссор,

Примирений

И радостных слез.

Николай Старшинов пишет: «…после смерти Каплера, лишившись его опеки, она, по-моему, оказалась в растерянности; у нее было немалое хозяйство: большая квартира, дача, машина, гараж – за всем этим надо было следить, постоянно прилагать усилия, чтобы поддерживать порядок и состояние имущества. А этого делать она не умела, не привыкла. Ну а переломить себя в таком возрасте было уже очень трудно, вернее – невозможно. Вообще она не вписывалась в наступающее прагматическое время, она стала старомодной со своим романтическим характером…»

Она действительно была последним романтиком уходящей эпохи. Она все еще торжествовала великую Победу в великой войне, в которой и ее собственная заслуга была, – когда все остальные уже ощутили поражение. Поражение самого строя, поражение всех идей, в которые верили, которыми жили… Впрочем, многие, как выяснилось, вовсе не верили, а просто притворялись. И осознание этого – чужой фальши и своей наивности – было особенно больно. Какое-то время Друнина еще жила по инерции, писала по инерции… А потом грянула Перестройка и жизнь ее покатилась под откос.

Друнина была еще и очень одинока. Дочь вышла замуж и жила своей семьей. С друзьями Каплера она не в силах была поддерживать отношения. Осталась одна-единственная подруга – Виолетта, вдова поэта Сергея Орлова. Тоска усугублялась и вскоре главной мечтой Друниной стало – скорее соединиться с мужем в вечности, лежать с ним в одной могиле и не видеть того кошмара, который творился вокруг! Именно кошмаром, крушением всего святого, всего, во что она верила и ради чего жила, была для нее Перестройка.

И все-таки я верю,

Что ко мне

Ты вдруг придешь

В предсмертном полусне, —

Что сердце успокоится

Тобою,

Твоею сединою голубою,

Что общим домом

Станет нам могила,

В которой я

Тебя похоронила...

Теперь она была одна, совсем одна. Она считала, что черное и белое вдруг поменялись местами. Получается, она была не на той стороне?…

Но как же так? И все другие были тоже не на той стороне?!

А такого быть не могло, ведь сражались и погибали за высшую правду!

«Наше дело правое – мы победим».

И победили.

Но сейчас она вдруг начала завидовать тем, кто погиб с верой в свою правоту и с надеждой на победу – тем, кто до Победы не дожил:

Как я завидую тому,

Кто сгинул на войне!

Кто верил, верил до конца

В «любимого отца»!

Был счастлив тот солдат...

Живых разбитые сердца

Недолго простучат.

Ее собственное сердце было разбито.

Какое-то время она еще боролась. Был период, когда Друнина активно занималась общественной деятельностью, в 1990 году даже была избрана депутатом Верховного Совета Росси – еще горбачевского созыва.

Николай Старшинов вспоминает: «Хорошо зная ее нелюбовь и даже отвращение ко всякого рода заседаниям и совещаниям, я был удивлен, что она согласилась с тем, чтобы ее кандидатуру выдвинули на выборы <…>. Я даже спросил ее – зачем?

— Единственное, что меня побудило это сделать, — желание защитить нашу армию, интересы и права участников Великой Отечественной войны и войны в Афганистане».

Ей действительно очень больно было видеть ветеранов, побирающихся в подземных переходах, давящихся в очередях за продуктами по льготным талонам. И искалеченных мальчишек, не имеющих возможности даже получить удобные протезы. Возможно, она даже надеялась чего-то добиться, если повоюет как следует… Но вскоре отчаялась и вышла из депутатского корпуса. Говорила: «Мне нечего там делать, там одна говорильня. Я была наивна и думала, что смогу как-то помочь нашей армии, которая сейчас в таком тяжелом положении… Пробовала и поняла: все напрасно! Стена. Не прошибешь!»

События 21 августа 1991 года она встретила восторженно – «и вечный бой, покой нам только снится!» — это снова было что-то из ее молодости, какой-то отзвук той романтики, и она еще на миг ощутила себя в этой жизни своей, ощутила проблеск надежды… Но потом эйфория угасла. И надежда угасла. На что можно было надеяться ей, пожилому уже человеку, если все прожитое оказалось – зря? Если теперь некоторые россияне открыто сожалели о том, что в той войне не сдались немцам сразу же в 1941 году! Если вообще все вокруг так страшно – «Безумно страшно за Россию», писала она, ибо «…стоит почти столетье башня на реках крови, море лжи...»

Она полюбила в одиночестве ездить на дачу. Сидеть, закутавшись в теплый платок, смотреть сквозь холодное стекло на сад – мокрый, осыпающийся, зябкий. Она чувствовала, как жизнь ее уходит, вместе с этими опадающими листьями. Многие знакомые считали, что самоубийство она задумала как минимум за год… Не только задумала, но и продумала во всех мелочах. Скорее всего, так оно и было, потому что еще в 1991 году, в статье в газете «Правда» от 15 сентября она написала: «Тяжко! Порой мне даже приходят в голову строки Бориса Слуцкого: «А тот, кто больше терпеть не в силах, — партком разрешает самоубийство слабым…» Впрочем, для своего самоубийства ни у какого парткома она разрешения не спрашивала – она уже разочаровалась во всех парткомах и спрашивала только свою совесть. Но совесть не позволяла ей жить – теперь, со всей этой правдой, которая на нее обрушилась. И последним мужественным поступком, который она могла совершить, чтобы сохранить достоинство – свое и своего поколения – было самоубийство.

Живых в душе не осталось

мест —

Была, как и все, слепа я.

А все-таки надо на прошлом —

Крест,

Иначе мы все пропали.

Иначе всех изведет тоска,

Как дуло черное у виска.

Но даже злейшему врагу

Не стану желать такое:

И крест поставить я не могу,

И жить не могу с тоскою...

Юлия Друнина подписала себе приговор. Но прежде, чем привести его в исполнение, она должна была закончить свои дела. И главное свое дело – закончить сборник, который готовился к выходу: он назывался «Судный час» и был посвящен Каплеру, а один из разделов полностью занимали ее стихи – к нему, его письма и записки – к ней… Когда сборник был закончен, Юлия Владимировна уехала на дачу, где 20 ноября 1991 года, Друнина написала письма: дочери, зятю, внучке, подруге Виолетте, редактору своей новой рукописи, в милицию, в Союз писателей. Ни в чем никого не винила. На входной двери дачи, где в гараже она отравилась выхлопными газами автомобиля, приняв снотворное, оставила записку для зятя: «Андрюша, не пугайся. Вызови милицию и вскройте гараж». Она продумала и учла все, каждую мелочь. Так что, скорее всего, обдумывала самоубийство все-таки достаточно долго и обстоятельно.

В предсмертном письме она попыталась объяснить причины своего решения: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл... А я к тому же потеряла два своих главных посоха — ненормальную любовь к Старокрымским лесам и потребность творить... Оно лучше — уйти физически неразрушенной, душевно несостарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, неверующая. Но если Бог есть, он поймет меня...»

Потому выбираю смерть.

Как летит под откос Россия,

Не могу, не хочу смотреть!

Ее главное желание – быть похороненной в одной могиле с Алексеем Каплером – исполнилось.

Крымские астрономы Юлия и Николай Черных назвали одну из далеких планет Галактики именем Юлии Друниной. И это стало лучшим памятником Юлии Друниной: свет далекой звезды, свет, пронзающий время и расстояния, негасимый свет…

Вечная ей память.

ч

тение стихов (домашнее индивидуальное задание)

тение стихов (домашнее индивидуальное задание)Чтение стихов, приготовленных дома.

Задание №3. чтение подготовленных стихотворений М.Джалиля, Ю. Друниной, К.Симонова

К.Симонов. «Жди меня».

Почему это стихотворение так затронуло душу?

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?»

В чем сила этого стихотворения?

Ю.Друнина

«Зинка»

Какие чувства выражены в этом стихотворении?

М.Джалиль. «Любовь и насморк»

Как через текст открывается читателю внутренний мир автора?

Домашнее задание: написать отзыв на любое из прозвучавших стихотворений во время урока. «Восприятие, истолкование, оценка»