Греческая фаланга. Александр Македонский

| Вид материала | Документы |

- Александр Македонский, 623.43kb.

- Александр Македонский и Юлий Цезарь. Кромвель. Ришелье. Наполеон I. Бисмарк, 27.85kb.

- Однако совершить этот грандиозный поход Филиппу II не удалось. Продолжателем его замыслов, 103.07kb.

- Александр Македонский, 47.88kb.

- Александр Фомич Вельтман (1800-1870) в своем романе "Предки Калимероса. Александр Филиппович, 273.98kb.

- Поход Александра Македонского на Восток. Тип урок, 116.58kb.

- Николай Васильевич Гоголь памятник, бронза, Рим (Италия) конкурс, 27.47kb.

- «Московская городская педагогическая гимназия лаборатория» Реферат на тему "Александр, 185.66kb.

- «Возможен ли мир без войны?», 350.78kb.

- Кем по соцотипу был Александр Македонский, 34.41kb.

Греческая фаланга. Александр Македонский.

Феодализм исключает возможность сомкнутых строев. — Фаланга. — Победа рядового бойца в строю над квалифицированным нерегулярным бойцом. — Фланги и их прикрытие конницей и легковооруженными. — Переход от милиции к наемным войскам. — Военное искусство профессионалов: обучение, маневрирование, тактика Эпаминонда, осады. — Ксенофонт и Сократ. — Греческая дисциплина. — Македония. — Македонская фаланга. — Конница. — Эллинистический империализм. — Обеспечение общей базы. — Численность армий. — Персы и парфяне. — Стратегия Александра Македонского. — Его тактика. — Управление в бою. — Диадохи и перипатетики.

Феодализм исключает возможность сомкнутых строев. На первых шагах военной истории, кои мы можем проследить, мы встречаем греков, действующих своими главными силами в составе фаланги. По филологическому происхождению слово фаланга обозначает массив, монолит, валек. В военном отношении фаланга — прежде всего тактическое целое, тактический монолит, в котором нет воли отдельных людей, а есть одна коллективная воля; фаланга представляется как бы тактическим организмом, спаянным, слитым из людей жерновом, назначение которого — перемалывать противостоящую ему людскую пыль.

Фукидид.

Фукидид.Отличие метода боя в фаланге от варварских приемов подчеркнуто еще Фукидидом: страшно только появление варваров, их число, их воинственный крик, наклонение их оружия. Но в рукопашной схватке они немного стоят, так как они не сохраняют своих мест в шеренгах и рядах и не видят ничего постыдного в том, чтобы уклониться со своего места. Но раз каждому предоставляется на усмотрение — драться или отступать, то в мотивах уклониться от схватки не будет недостатка. Поэтому варвары предпочитают грозить издали и не любят рукопашного боя. Фаланга же была сильна именно тем, что лишала бойца этой инициативы и заставляла идти на врага стенкой.

Для того, чтобы иметь возможность сформировать фалангу, которая бы поглотила в себе отдельные личности, [24] отдельные воли, необходимы определенные предпосылки в отношении политического, экономического и социального развития народа. Варварские племена, не вышедшие еще из родового быта, и в бою будут признавать единственный авторитет родового старейшины, и варварская энергия их в атаке выльется в форму удара отдельными толпами, каждая из которых будет представлять мужчин отдельного рода или деревни. Когда цивилизация разложит родовой быт, но государство остается еще в нецентрализованных формах феодального строя, когда, при господстве натуральной системы хозяйства и слабости контроля, обмена и денежного хозяйства, подати натурой могут быть изысканы и поглощены только на местах, а со средствами по местам раздробляется и власть, то такому состоянию государства отвечает крайнее развитие индивидуализма в военном деле, столь характерная рыцарская тактика. Гордого феодала, привыкшего безраздельно царить в своем округе, всегда помнящего о своих привилегиях, заставить отказаться от своей ярко выраженной личности и раствориться в фаланге — слабое феодальное государство не в силах. В 1509 году, при осаде Падуи, ландскнехты соглашались идти на штурм при непременном участии в приступе, наравне с ними, дворян. Тогда авторитетнейший представитель французского дворянства, "рыцарь без страха и упрека", Баярд возмутился: "должны ли мы идти в бой рядом с портными и сапожниками"? К нему присоединились и немецкие рыцари, и высшему командованию пришлось снять осаду.

На грани XV и XIV веков до Р.Х. началось нападение ахейцев на государства Критской культуры, окончившееся успехом; в ХII веке до Р.Х. — на Египет 20-й династии, с трудом отраженное; на XI век до Р.Х. приходится организованный из Микен поход ахейцев на Трою. Затем появляются в некоторых восточных государствах наемные дружины греков, игравшие роль варягов своей эпохи. Хотя в некоторых источниках, по отношению к греческим дружинам того времени, и употребляется слово фаланга, но это, по-видимому, основано на применении понятия, возникшего в позднейшее время, по отношению к военной организации, имевшей совершенно отличный характер.

Гомер.

Гомер. Илиада Гомера дает нам правдивое изображение образа ведения боя феодальной Греции. Крайне слабое центральное управление, которому приходится более уговаривать, чем приказывать, которое допускает, чтобы его критиковали и осмеивали иногда даже не самые храбрые бойцы; крикливое и [25] самовольное воинство; бой, в котором массы принимает лишь слабое участие и который решается поединком рыцарей, героев обеих сторон, — вот характеристика доисторического греческого военного искусства. Гомеровская "фаланга" — это фон, на котором только отчетливее выступают действия героев; гомеровская фаланга — десятки и сотни людей бегут под натиском Ахиллеса или Гектора.

Мифический герой – Ахиллес.

Мифический герой – Ахиллес. Это превосходство одиночного бойца над массой представляется нам, при ближайшем исследовании, не слишком сказочным. Герой — человек большой силы, духа и тела, развитой с молодости соответственным воспитанием, обладатель прочной репутации, которая заставляет простых смертных, каждого в отдельности, чувствовать себя совсем маленьким и бессильным в сравнении с ним, обладатель дорогого, блестящего, крайне редкого предохранительного вооружения, делающего его неуязвимым для гнущихся и ломающихся копий и мечей простых смертных, которые сделаны из такого плохого металла, что нуждаются чуть ли не после каждого удара в ремонте, герой, появляющийся на украшенной колеснице и держащий в руках дротик, метнув который, он, наверное, способен умертвить любого рядового бойца со слабым неметаллическим панцирем — такой герой, разумеется, был ужасен, наводил панику на рядовую массу, не сплоченную в одно целое, не имевшую чувства взаимной выручки. Если рядовой боец не уверен в поддержке своих соседей, то у него, при столкновении с героем, только одна мысль, что тот, кто будет бежать последним, героем будет настигнут и убит, — и, чтобы не быть этим последним, каждый заранее пятится, и масса бежит. Секрет успеха героя заключается в отсутствии сплоченности массы, что дает руководящее значение инстинкту самосохранения отдельных личностей. Ахиллес, разгоняющий один 50 греческих дружинников — герой, но Ахиллес, который один бросился бы против взвода кирасир, был бы дурак. Нам не известен ход процесса, который перевоспитал отряды гомеровских героев в исторические фаланги Спарты и Афин. Но нам понятно, что развитие городской жизни, оживленные торговые сношения, денежный обмен, уничтожение феодальной власти на местах, культ государства, смиривший и подчинивший себе отдельные личности и их интересы, вся эта новая культура, создавшаяся на берегах Эгейского моря, способствовала развитию массы и обуславливала быстрое распространение тактической формы, которая позволяла массам играть на полях сражений не бесправное, а главенствующее положение. Этой тактической формой был сомкнутый строй — фаланга.

Если историк устанавливает соответствие между натуральным хозяйством, феодальной системой и иррегулярными [27] началами в тактике, где каждому отдельному бойцу предоставляется широкое поле для проявления своей личности, а, с другой стороны, денежному хозяйству и установлению республиканского строя государства противопоставляет сомкнутый строй, то все же, по-видимому, была бы ошибочно представлять себе ход исторического процесса так, что каждому завоеванию демократии — политическому и хозяйственному — соответствовал бы толчок на пути перехода от индивидуального бойца к сомкнутому строю. Наоборот, не представляет сомнений, что первоначально фаланга появилась у дорян (спартанцев), которые были несравненно менее, демократичны, менее экономически развиты, чем афиняне. Новые изобретения в историй принадлежат далеко не всегда передовым элементам. Переход от средневековья к новым векам в истории военного искусства отмечается возрождением пехоты — возрождением, главная заслуга которого принадлежит Швейцарии, не стоявшей во главе европейской культуры и цивилизации. Но ход исторического процесса заключается в том, что новые военные формы, отвечающие экономической и политической эволюции, в течение очень короткого времени усваиваются всей семьей культурных народов и характеризуют уже не изобретателей, а свой век, свою эпоху.

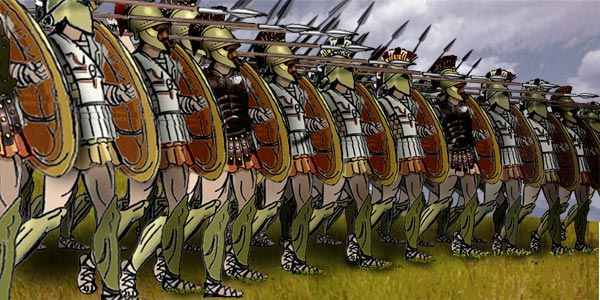

Победа рядового бойца в строю над квалифицированным нерегулярным бойцом. Фаланга представляла несколько (от 6 до 16 и больше) шеренг тесно сомкнутых бойцов, имевших предохранительное вооружение и вооруженных холодным оружием — копьями и мечами. В тактическом отношении вся фаланга представляла одна целое, и подразделения ее имели исключительно административное значение. Каждый боец в фаланге мог быть уверен в поддержке своего соседа уже потому, что форма построения исключала возможность одиночному бойцу уклониться от боя. Передние шеренги прикрывал задние, а задние исключали для передних возможность отступления, физически давили на передних, давали им ценную моральную поддержку. В фаланге каждый боец как бы растворялся, но каждый чувствовал физически и морально поддержку всей массы Сплоченность и сомкнутость усиливались ритмически движением в ногу под звуки флейты (Спарта) или струнных инструментов (Крит) и пением всей массы военного гимна (пеана). Эта тактическая форма представляла ту огромную выгоду, что для боя в рядах фаланги не требовалось тщательной предварительной выучки каждого отдельного бойца — достаточно было опытными бойцам окаймить фалангу, а в середине ее могли найти [28] применение граждане, которые несколькими упражнениями психологически слиты с массой.

Древние греки, которым приходилось двигать городские милиции против воинственного рыцарства Персии, хорошо понимали, что в сплоченности и спайке фаланги заключается секрет ее успехов. Спартанский царь Домаpaт, по преданию, утверждал, что "в отдельности спартанец может уступать какому-либо одиночному неприятелю. Но в куче — спартиаты лучшие из смертных. Они свободны, но не совсем. У них есть свой повелитель — закон, который указывает им не уступать численному превосходству, но добиваться в своем ряду и в своей шеренге победы или смерти". Ту же идею о превосходстве регулярных войск над распыленными усилиями самых храбрых одиночных бойцов, через две слишком тысячи лет, в 1798 г. высказал Бонапарт, когда ему пришлось вести французского революционного Солдата, в основной массе новобранца, против рыцарей Египта — мамелюков: два мамелюка сильнее трех французов, но 100 французов не побегут перед сотней мамелюков, у 300 французов будет превосходство над 300 мамелюков, а 1000 французов наверное побьют 1500 мамелюков. Регулярное начало, путем сомкнутости и сплачивания в одно тактическое целое, позволяет рядовому бойцу побеждать бойца квалифицированного. Необходимость регулярности порядка подчеркнута еще Аристотелем (Политика, VI, 13): "без тактического порядка тяжело вооруженная пехота ни к чему не пригодна, и так как в древние времена этого не знали, и не было искусства, то сила войска покоилась на коннице".

Фланги и их прикрытие конницей и легковооруженными. Слабой стороной фаланги была крайняя односторонность ее применения. Она могла наносить сильный удар только на [28] не слишком пересеченной местности, не была способна к стрелковому бою, нуждалась в обеспечении флангов конницей и легковооруженными, так как, при угрозе с фланга, фаланга, не теряя тактической сплоченности и сомкнутости, не была в силах и продолжать движение в избранном направлении и отражать нависший удар и одной угрозой удара вынуждалась к остановке и к переходу к обороне. А фаланга, не ломящаяся вперед, представляла слишком благодарную цель для лучников и пращников неприятеля. Поэтому главные силы греков в строю фаланги всегда нуждались в дополнении конницей и легковооруженными, которые обеспечивали бы их фланги, и с развитием военного искусства в Греции эволюция захватывает главным образом эти дополнительные роды войск

Кавалерист и легковооруженный пехотинец, представляющие естественные роды войск в период феодального состояния государства, требуют сравнительно более сложного обучения, когда их надлежит выработать из горожан; Всадников поэтому в Греции и Риме комплектовали из более богатых классов граждан, имевших средства для содержания лошади и досуг для обучения своей специальности. Пращников обучить вообще не удавалось, и их можно было комплектовать только наймом в пастушеских народах, обитавших на открытых каменистых землях и сохранивших еще с времен доисторических искусство владения пращей (балеарские, критские, еврейские пращники). Стрелок из лука нуждался в долгом профессиональном обучении, должен был обладать большой физической силой, находчивостью, инициативой и энергией. Лук стоил дорого.

Пока греки воевали между собой, они могли довольствоваться формой фаланги, позволявшей без предварительной тренировки использовать для боя всех мужчин государства. Но уже нашествие персов, феодальная армия коих состояла преимущественно из конных и пеших стрелков (480-479 г до Р. X.), заставило греков обратить внимание на усиление средств метательного боя — улучшение легковооруженных, в состав коих до того входили только беднейшие элементы населения, а частью и рабы.

Переход от милиции к наемным войскам. Тактическая форма фаланги, предъявляя простейшие требования к одиночному бойцу, благоприятствовала утверждению в Греции [29] милиционной системы. С греческой милицией мы впервые сколько-нибудь достоверно знакомимся из описания Марафонского сражения (490 г ), а уже в середине Пелопонесской войны (420), через семьдесят лет, воин-милиционер уступает место профессиональному солдату. Гоплиты образовывались мобилизацией 3-х наиболее состоятельных классов афинских граждан, которые были обязаны содержать за свой счет все потребное вооружение 4-й беднейший, свободный класс, тэты, назначался преимущественно для службы во флоте, но весьма часто использовался частью и для службы гоплитов, причем тэты получали вооружение за счет государства из арсеналов. На каждого гоплита в сухопутной армии приходился 1 нестроевой — нестроевую службу несли исключительно рабы. Каждый гоплит довольствовал себя и своего слугу сам.

Поголовный призыв милиции был сравнительно редок, но небольшие призывы, особенно для заморских экспедиций, происходили ежегодно. Чтобы облегчить участь призванных, отвлекаемых от мирного труда на долгие месяцы за море, установлено было в Афинах жалованье, доходившее для гоплита с его рабом до 2 драхм в день — 6-ти кратный прожиточный минимум. Такой оклад привлекал большое количество добровольцев, заместителей находить было легко. С другой стороны, затяжная 27-летняя Пелопонесская война деклассировала очень многих афинских крестьян, сады и усадьбы которых были вырублены и сожжены, а сами они, за время призыва, утратили крестьянские навыки и приобрели солдатскую психологию. Таким образом, во второй половине этой войны физиономия афинского войска совершенно меняется — вместо милиции оно представляет постоянную солдатскую армию.

В то же время меняется характер и спартанской армии. Бразид ведет спартанскую армию на большое удаление, [30] во Фракию, чтобы овладеть и разорить афинские колонии. Армия его легко может быть отрезана и потерять возможность вернуться на родину. В такую операцию Спарта, конечно, не могла вложить имевшиеся две тысячи жизней спартанцев; не более, чем четвертью их можно было рискнуть в этой операции. И вот, спартанцы, которые гордились тем, что не имеют мирных занятий, мирного ремесла, ставят в строй своей армии беднейшую часть населения — крепостных-илотов, обучают их, устанавливают строжайшую дисциплину, дают им хороший паек и некоторое жалованье — и фаланга Бразеда дерется с выдающимся отличием.

Этот переход греков в конце V века до Р. X. от милиционной армии к армии профессиональной является отнюдь не случайным явлением. Милиционный принцип был на своем месте, когда приходилось крохотным греческим государствам отстаивать интересы своей колокольни, когда армии сражались на удалении 1—3 переходов от своей округи, и походы тянулись небольшое число недель, если не дней. В то же время слабое распространение денежного хозяйства обуславливало бедность государственной казны и не позволяло государству не только выплачивать солидное жалованье воинам, но и вооружать их на общественный счет. По мере же расширения денежного обращения и усиления финансовых ресурсов государства создавалась возможность вооружить и оплатить беднейшие классы, для которых военная служба являлась наиболее доходны ремеслом и обусловила необходимость в этой реформе: походы и экспедиции являлись результатом весьма сложных политических и экономических расчетов господствующих классов. Походы эти тянулись долгое время — иногда подряд многие годы — и заставляли принимавших в них участие воинов ликвидировать все свои граждан гражданские занятия и интересы, деклассировали этих граждан. В то время отчетливо сознавалось решающее превосходство профессионального солдата над воином-милиционером. Если Сиракузская экспедиция, ознаменовавшая начало второй половины Пелопонесской войны, возникла по предложению Алкивиада, получившему в Афинах такой шумный успех, благодаря тому, что оно давало занятие многим демобилизованным, уже деклассированным афинским гражданам, то под Сиракузами афинский солдат чувствовал себя несравненно увереннее сиракузского милиционера, и перед первым сражением афинский полководец Никий напомнил своим войскам, что они совершенно иного разряда бойцы, чем призванные к оружию граждане Сиракуз. Количественно [31] профессиональный солдат стал в Греции таким обычным явлением, что когда, вслед за окончанием Пелопонесской войны, наместник Малой Азии Кир восстал против своего брата, персидского короля Артаксеркса, то он смог в короткое время нанять себе 13 тысяч опытных греческих солдат (участники знаменитого отступления "Анабазиса"). И, что существенно, образовался не только профессиональный солдат, но и профессиональный штаб-офицер и опытный вождь таких наемников.

Военное искусство профессионалов. С переходом к профессиональным армиям уровень военного искусства заметно повысился. Создался переход от тактики фаланги к тактике трех родов оружия. Вместо самоснабжения, довольствие армии организуется интендантством.

Прежде всего необходимо отметить, что спартанская тренировка одиночного бойца была усвоена всей массой греческих профессиональных солдат, и создалось определенное строевое учение, строевая муштра. Изучались эволюции, основывавшиеся на том, что мелкое административное деление — эномотия (32—36 человек) — обучалось следовать при всех обстоятельствах за своим эномотархом. Греческая пехота, с неприкрытыми конницей флангами, решалась атаковать персидскую конницу, так как обязанность охранения флангов перешла на маленькие уступы, по 200 гоплитов, поставленные в 40 шагах за флангами. Обученный и крепко спаянный профессиональный солдат получил возможность дать мелким административным делениям характер применимой в особых случаях тактической единицы, действующей вне связи, локоть к локтю, с массой фаланги. Спартанцы, когда на них наседали легко вооруженные, рассыпали против них младшие возрасты фаланги, которые, несмотря на тяжелое вооружение, бросались и догоняли неприятельских пелтастов, рисковавших сблизиться с ними на расстояние полета дротика. На трудной местности, и имея против себя варваров, неспособных к сомкнутому удару, греки даже начали расчленять фалангу, как видно из следующего: во время отступления десяти тысяч греков, когда они на пути к Трапезунду (400 г. до нашей эры) встретились с горцами Колхиды, засевшими на горной позиции, Ксенофонт отсоветовал строить сплошную фалангу и предложил сразу же принять боевой порядок поротно (по лохосам). "Лучше сразу построиться с промежутками, так как сплошная линия сама собой разорвется. Воин, долженствующий сражаться [32] в сплошном фронте, потеряет бодрость, увидя прорыв. Притом, если мы двинемся сплошной фалангой, неприятель нас охватит. Если же мы построим фалангу длинную, но с небольшим числом воинов в глубину, то я не удивлюсь, если наша линия будет где-нибудь прорвана. Как только неприятель прорвется в одном месте, то все греческое войско будет разбито. И потому я предлагаю идти вперед многими колоннами, каждая в лохос, оставляя между ними такие интервалы, чтобы крайние лохосы протянулись за крылья неприятельской армии. Каждый лохос будет наступать, где дорога будет удобнее... Если один лохос будет с трудом удерживать напор неприятеля, ближайший поспешит к нему на помощь, а как только какой-нибудь лохос достигнет вершины горы, неприятель не устоит".

Одновременно с этой эволюцией фаланги, большие успехи делают греки в подготовке легковооруженной пехоты — пелтастов, которые до того считались пережитком, варварства. Пелтаст, имевший очень слабое предохранительное вооружение, должен был уклоняться от боя холодным оружием в равных условиях с гоплитом; но чтобы использовать свой дротик, который возможно метнуть рукой лишь на короткое расстояние, он должен был подпускать к себе неприятеля очень близко, затем отбегать и следить за каждой возможностью вступить снова в бой — своим копьем и длинным мечом. Тогда как фаланга усвояла в своей глубине и хорошего, и плохого бойца, плохой пелтаст, без инициативы, не имевший большого опыта, не находившийся в руках начальника, не представлял никакой ценности. Поэтому, только в IV веке, после установления типа профессионального солдата, начала совершенствоваться легкая пехота. Знаменитому вождю афинских наемников Ификрату приписывается греческими авторами даже — изобретение этого рода войска, якобы нового — пелтастов. По существу, должна была сильно повыситься дисциплина, чтобы надлежаще использовать в бою бойца не только в сомкнутом, но и в рассыпном строю.