Пятая. Завет, которого нет

| Вид материала | Документы |

- План урока: Повторение Завет1ч. Завет с Авраамом. Пример заключения завета. Завет Ианафана, 70.63kb.

- Господа Иисуса Христа. Галилейский период. Путь на Страсти. Страстная неделя, Страсти,, 3080.03kb.

- Книга о коране, 4070.78kb.

- Идеология сионистов сионистская идеология – это Талмуд, 616.17kb.

- Завет в Новом Завете, 127.85kb.

- К семинару по Ветхому Завету, 9.94kb.

- Настоящий мужчина – мифы и реальность, 27.26kb.

- Постановка голоса в младшем хоре, 80.69kb.

- -, 797.19kb.

- А. П. Галкин заслуженный деятель искусств Чувашской Республики своей работе я хочу, 242.16kb.

Иисус, оказывается, дал обет назорейства, т.е. трезвости. Помимо выпивки, ему запрещалось бриться, а потому он и предстаёт пред нами в таком виде. А так как ему нельзя было даже подходить к телам родственников после их смерти, то, может быть, во избежание подобного эксцесса, он и покидает родительский дом.

Но теперь Иисус Назорей вернулся. И он сразу находит Иоанна Купалу. В 15 км к северу от Кумрана находится так называемая Гора Искушений (Мф 4.8) и место, где Иисус якобы пребывал сорок дней в пустыне: «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями» (Мк 1.13). «Зверями» же аллегорически именовали себя сами ессеи. Вполне может быть, что только теперь, будучи уже серьёзно подготовленным в знании, он знакомится с учением Праведного Учителя через Иоанна Купалу. Т.е. «удалившись в пустыню» к кумранитам, он знакомится с теми текстами, что нам известны, и с теми, о которых мы уже никогда ничего не узнаем. И тогда он окончательно осознаёт своё откровение.

Дело в том, что понимание не приходит от поста и молитв. Человек может услышать что-либо лишь тогда, когда он может это понять. А для понимания требуется гораздо большее духовное усилие. Искать истину трудно. Это длительный процесс разумения, а не как нам пытается представить Церковь – мгновенное откровение. То, что она выдаёт, чуть ли не за основное в вере, лишь посох, опираясь на который, человек идёт своим путём. И если бы за плечами у Иисуса не было бы этих пятнадцати лет поисков, то не было бы и никакого откровения.

Итак, Иисус окончательно осознав своё духовное прозрение, в какой-то момент понимает, что обретённое слово уже прожигает его изнутри и рвётся наружу. Понять что это такое, видимо, дано не многим, но представить себе это можно. Учитель начинает свою проповедь.

Простота и образность его аллегорического способа объяснять народу сложнейшие вещи, безусловно, притягивает к нему простого слушателя. А неотразимость и революционность учения быстро привлекает к нему людей с дипломами о высшем образовании. Но это не сто тыщ миллионов человек. Иначе христианству не пришлось бы столь долго пробивать себе дорогу. Нет, процесс был совершенно естественным. Посудите сами, могло ли быть велико число людей, с которыми за несколько лет один человек может переговорить в ходе своих странствий? Или может, теории Эйнштейна в один миг завоевали умы научного сообщества? Вообще-то, учёные мужи бьются до сих пор. Не исключено, что дополнительное внимание к Иисусу привлекало возможное знание знахарского дела.

И вот тут многие противники христианства акцентируют внимание и судорожно верещат, что не было ничего такого, иначе бы хоть какие-то записи остались. Ну, во-первых, у евреев не принято было ничего записывать и они всё особым образом запоминали на слух. Евреи не писали, как греки на табличках, система обучения у них была другая. Ученики всё запоминали со слов учителя, и весь процесс шёл изустно. А потому и память у них у всех была феноменальная. Правда, все эти замечательные вещи есть лишь результат сектантской «богоизбранности». Согласитесь, это крайне не желательно, чтобы текст Торы попал, например, к соседям, иначе гарантирован очередной всплеск антисемитизма, и надо снова куда-то переезжать, а это вредит бизнесу.

Поэтому издревле евреи учились на слух, ничего не записывали, а если кто и проговаривался когда, то всегда можно было сказать, что человек просто не так понял. Конечно, те кому полагается знать всё равно были в курсе, но вот на уровне простого люда, соседском так сказать, это было вполне приемлемо и потому такой способ обучения евреев никуда не исчезал и был единственно возможным.

Это нам сейчас трудно представить, как можно такой массив информации, как Тора с комментариями наизусть выучить, а тогда это было сплошь и рядом. Таков был принцип обучения. А потому даже спустя десятилетия высказывания Иисуса сохранялись в первозданном виде в памяти его учеников. И вот когда стало необходимо передать эти знания грекам, тогда и начали потихоньку записывать.

Во-вторых, если исцеления происходили в рамках разумного, а так, скорее всего и было, то и писать хронистам было бы не о чем. Это тем, кого он лечил, подобное могло казаться чудом, а для самого Иисуса это было просто знанием, которое он и искал всю жизнь, согласно заветам Учителя Праведности.

А, в-третьих, вспомните про ессеев. О них еврейские власти тоже в первых колонках не писали, хотя сейчас известно, что это была очень большая группа, общины которой были во многих городах, а Кумран был лишь неким культовым местом. А всё это потому, что они были в оппозиции.

Иисус же оказался даже не в оппозиции. Он оказался в состоянии войны. Первое, что он делает – это устраивает форменный погром в Иерусалимском Храме. Утверждаю, найти запись об этом в иудейских книжках просто не возможно. Это то самое, о чём всем иудеям желательно забыть сразу и навсегда.

Основной грех иудеев по мнению Иисуса состоял во «внешнем» поклонении и лицемерном благочестии, коего он и у ессеев насмотрелся. Он-то призывает служить делом. Ессеи, конечно, тоже говорили об этом, но они служили не делом, а слепым исполнением закона. И вот разницу эту они тоже не видели. Поэтому от них отделился Иоанн Купала, поэтому ессеем никогда не был Иисус Назорей. И понятно, что записей о погроме не останется и в помине. Как бы тут ещё всех свидетелей не похватали.

Впрочем, может, и похватали. Иоанна Купалу ведь схватили, как явно причастного к непотребствам Иисуса. И тот и другой являются на взгляд фарисейских властей даже не ессейскими еретиками, а скорее чем-то совсем дьявольским, поскольку отрицают саму еврейскую «богоизбранность».

Ессеи, конечно, позволяли себе произносить обличительные речи. Мол, погано Вы поступаете, безбожники, но демонстраций не устраивали и народ не мутили, и уж тем более законы еврейские не отрицали. Скорее даже наоборот, рекламировали их строгим исполнением каждой буквы. Впоследствии точно так же и с теми же целями были использованы Римской Церковью францисканцы, нищенствующий монашеский орден имени святого Франциска.

Так что ессеи – это ерунда. Божьи дурачки, да и только. За критику в рамках закона их ведь каменьями не побьёшь. Да и что их юродивых пустынников-то трогать? Сидят себе в пещерах и носа не кажут. А вот Иисус с Иоанном – это было совсем иное дело. Мало того, что активные оппозиционеры, так ещё и очень опасные. В смысле народ-то их слушает, а говорят они отъявленную ересь.

Разумеется, никаких тысячных толп никто не собирал – это удел нынешних проповедников с микрофонами, банковскими счетами, телохранителями и телевидением. А Иисуса бы просто не услышали в таком гомоне. Внимательно же читающие евангелия быстро вычисляют, что Учитель предпочитал личный, адресный, подход и вел беседы с отдельными людьми или небольшими группами, и часто людьми образованными. А те уже передавали дальше своё знание о его учении. Конечно, иногда, прознав о появлении чудного пророка, собиралось по нескольку десятков зевак, но толп, конечно, не было. А потому всё происходило очень незаметно и для властей, и для историков. А иначе, я бы и не поверил. Иначе, это всё происходило бы в другом, фэнтезийном мире.

Но проповедь оказалась по-настоящему действенной, и о новом пророке-еретике стало известно на самом верху. Первым последовал арест Иоанна Купалы, что вполне логично. Раз он старший, значит, и опаснее. Наверняка это он у них главный. Да и услышат обелённого сединой старца быстрее, чем молодого выскочку. Иоанна схватили и отправили в карцер до выяснения обстоятельств. Иисусу удалось бежать, что говорит о том, что он уже имел значительную поддержку, т.е. уши среди самих фарисеев: «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога» (Мф 3:1,2).

Куда теперь должен был направиться Иисус? Скорее всего, он посетил бы крупнейшие еврейские диаспоры. На тот момент крупнейшими финансовыми и торговыми центрами региона были египетская Александрия и эллинская Антиохия – мы же знаем, где надо правильно искать евреев, не правда ли? И действительно, именно из этих двух городов впоследствии христианство получило сильнейший импульс развития.

Помимо прочих источников, о центрах зарождения христианства можно узнать и из самих евангелий. По тем самым обрядам, которые стали христианскими, но на самом деле являются наследием языческого мира. И тут возражать бессмысленно. Наглядный пример, гораздо более поздний у всех у нас перед глазами – собственная наша православная церковь, которая испытала серьёзное влияние обрядов старославянских. Те же святочные купания, например. Добрый обычай, полезный, здоровый, но к учению не имеет никакого отношения.

Люди, познавшие учение Христа, не могли понять его полностью две тысячи лет назад, не могут понять и сегодня – на то оно и откровение, что открывается одному. Разумеется, люди адаптировали новое знание, интуитивно ощущаемое верным, под своё привычное старое - верное традиционно. Но тем самым они искажали учение собственными культурными пережитками.

И примеров этому море. В 44-68 годах одним из крупнейших центров зарождения христианства была полумиллионная Антиохия, издревле являвшаяся центром поклонения греческому богу плодородия Адонису. Адонис каждый год умирал и воскресал вновь, символизируя своим жизненным циклом чудо погребаемого и, прорастающего из подземного царства хлебного зерна.

Вообще, подобные ему воскресающие божества существовали в любых древних цивилизациях, хоть на что-то претендовавших. Например, египтяне звали такого бога Осирисом, греки Дионисом, вавилоняне Таммузом-Мардуком, а в Малой Азии он носил имя Аттис.

Поклонение антиохийскому богу для нас особенно интересно тем ритуалом, который соблюдали верующие. Сначала они отмечали смерть Адониса, которая предварялась всенародным трауром и постом, а завершалась торжественным похоронным шествием с оплакиванием умершего. Женщины-плакальщицы сопровождали процессию, мужчины читали молитвы, и ритуально выражали всеобщее горе. В ночь смерти жрецы и верующие собирались на всенощное бдение. А с первыми лучами солнца верховный жрец торжественно объявлял о возвращении Адониса к новой жизни, и начинался веселый праздник воскресения. Люди наряжались в праздничные одежды, радовались, и всюду приветствовали друг друга словами: «Адонис воскрес!». В общем, всё это очень даже мило, знакомо, но к учению Христа не имеет никакого отношения. Более того, прямо ему противоречит, если человек не ведает, что творит.

Почитание бога Адониса, сказалось на местных христианах еще в одной необычной детали, которая позже всё-таки исчезла в виду уже совершенно безумного противоречия канону. До середины второго века местные христиане показывали недалеко от Антиохии священную пещеру, почитавшуюся местным населением как грот рождения Адониса, и, якобы вопреки евангелиям, утверждали, что именно в ней и родился Иисус Христос. Однако, это лишь свидетельствует только о том, что евангелия, известные нам, появились поздновато.

Первые христиане, в том числе и очевидцы проповедей, были действительно выше любой обрядности, но когда им приходилось объяснять некоторые моменты любопытствующим язычникам, они наверняка использовали аллегории, основанные на местных культурных особенностях. Вот тут и вскрылась у аллегорического метода обратная сторона. Сначала бездумно искажалась форма, а потом зацепило и саму суть. А старые аллегорические образы стали приниматься за чистую монету. В общем, как сказали бы сами отцы Церкви: не давайте младенцу меч.

Совершенно неудивительно после этого, что суть учения быстро искажалась, и язычество брало своё. Наверняка с чем-то подобным в своё время столкнулся и фараон Эхнатон в своих реформах. Кстати, о Египте. В Александрии Египетской располагалась чуть ли не крупнейшая еврейская колония всех времён – евреев там была едва ли не половина населения. Обойти Александрию Иисус в случае изгнания просто не мог. И точно, следы египетского влияния обнаруживаются весьма заметные. Впрочем, чему удивляться. Египет – страна колоритная, уж чего только не могли притащить египтяне в христианство.

И таки притащили не мало. Например, богиня любви Исида с младенцем Гором на руках превратилась в Богоматерь с младенцем Иисусом. Поразителен такой факт, в Париже, покровительницей которого в дохристианскую эпоху была как раз Исида, статуя богини вплоть до 1514 года украшала южную стену аббатства Сен-Жермен де Пре. А в другом месте города, в саде-музее Клюни до сих пор сохранились развалины ее храма.

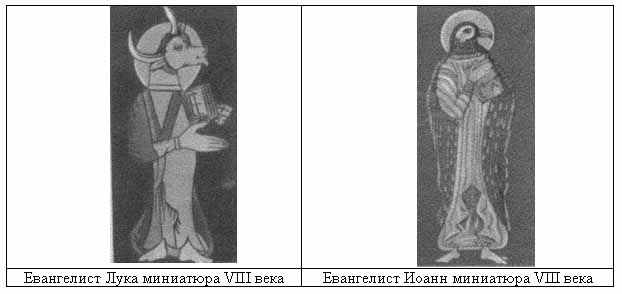

Чтобы Вы прочувствовали сей египетский след всем своим нутром, я снова покажу картинки. Имеющий глаза, да увидит.

Е

гипетские евангелисты.

гипетские евангелисты.Ну да ладно, вернёмся к моменту ареста Иоанна и бегству Иисуса. Учитель теперь проповедует в других римских провинциях, где на него власти уже никакого внимания не обращают. Более практичных в своём отношении к богам других народов товарищей, чем римляне, планета, наверное, не знала. Римляне, отправляясь на войну, не забывали приносить жертвы и вражеским божествам. Ну, а мало ли что?! А все хоть как-то зарекомендовавшие себя истуканы свозились в Рим, где к ним тут же приставлялись жрецы-специалисты.

В общем, Иисусу ничего не грозило, когда он находился за пределами Иудеи – подальше от фарисеев. К тому же там, где он проповедовал, было очень много образованных людей, греков, в том числе способных оценить логику его учения. Напомню, что евангелие Иоанна как раз начинается с переделанных под новое учение слов Гераклита, греческого философа, который жил в 530 – 470 годах до н.э. в малоазиатском городе Эфесе. Именно Гераклит ввёл термин «логос» – (по-гречески - слово, мысль, понятие), который и используется апостолом Иоанном для передачи своего знания. Другими словами, за пределами Иудеи, всё вроде было очень даже не плохо.

Но в какой-то момент, Учитель возвращается в Иерусалим. По сути, он бросает фарисеям вызов. Голос плоти наверняка тут спросил бы: «Брателло, тебе что, жить надоело?»

А может оно и так. Иисус ведь находился на каком-то недосягаемом даже ныне уровне прозрения. Есть прозорливцы, которых понимают через десятилетия, сто лет, тысячу. А Иисуса не поняли и через двадцать веков. Нетрудно сообразить, что такому человеку как он, всё это было видно как на ладони, и он прекрасно понимал, что вместе с ним, уйдёт и его учение. Оно просто зарастёт травой, если не сделать так, чтобы сорняки не пололи регулярно. Но кому завещать этот тяжкий труд? Люди же ленивы.

Многомудрые греческие философы, подискутировав с Иисусом и покачав одобрительно головами, вскоре бросятся обсуждать нового Гераклита, Сократа, Платона, ровно так же не понимая ни их учений, ни Иисуса. Понимающих же всегда единицы, чем знающих, и чем дальше, тем меньше остаётся этого понимания. А, не обретя понимания, они и вовсе начнут искать какое-то особое тайное знание и смысл там, где всё лежит на самом видном месте.

А уж в способностях тех, кому предназначался основной посыл учения – слепому и глухому человеку из толпы, никаких сомнений вообще не должно было быть. Вот и скажите мне теперь сами, какой ещё есть способ, чтобы вся эта безразличная к истине толпа вдруг рассеялась и разнесла по свету его Слово? Думаю, Вы догадались сами: «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада».

И Иисус не случайно ссылается на известное всем евреям пророчество (Зах. 13:7). Не только ессеи, всё еврейство ждёт своего Мессию. И этот Мессия должен, по их мнению, превратить их из рабов в хозяев, уничтожить всех врагов и установить «богоизбранный» народ на пьедестал. Как мы уже могли понять, с точки зрения учения Иисуса, это ровно то же самое рабство, только вид с другой стороны. Поэтому Мессия уготовил евреям совсем иную судьбину.

Он сыграл на их рабстве, чтобы его Учение разнеслось по всему миру. Он сделал евреев своим послушным орудием. Дело в том, что ни одно учение не может быть сохранено само по себе. Жизнь учения – это жизнь духа, это борьба противоположностей. Пока идёт борьба, живёт и учение. И так будет до тех пор, пока оно не будет понято до конца. Ведь само по себе учение никому не интересно. Ну, типа, да, круто, и что с того?

А вот в паре с антагонистом – оно может жить бесконечно, каждый божий день врезаясь в неокрепшие умы острыми углами своих противоречий, заставляя человека мыслить, думать, разуметь. Заставляя дух человеческий воспрянуть от спячки и познать себя.

Иисус знал с самого начала, что евреи не смогут избавиться от Торы. Они обязательно, заслонят его учение своими рабскими шаблонами и штампами. Он предвидел, что родится Библия, эта диалектическая пара вечного спора рабства и свободы, и эта пара будет крутить колесо истории до тех пор, пока все, до самого последнего человека, не осознают, что есть иной путь: «Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает». Эта фраза есть только у Фомы. И говорит она о том, что вовсе не смирительную рубашку для духа уготовил Иисус.

…

Он вернулся в Иерусалим. К тому моменту, Иоанн Купала был уже казнён, возможно, это тоже помогло Иисусу найти способ как перевернуть мир человеческий. Разумеется, не было никакого торжественного приёма, его придумали позже. Да и не в этом суть. Иисус возвращается в Иерусалим, потому что его ждёт там участь схожая с иоанновой, но в то же время и совершенно иная – все его ученики и последователи будут знать, что на это он пошёл сам.

Его слово, накрепко отпечатанное в памяти нескольких избранных учеников, было сохранено надёжно. Для этой надёжности, учеников должно было быть не менее трёх, а каждый должен считать себя самым любимым, самым понятливым, несмотря на то, что они до сих пор ничего не поняли. Собственная «избранность» несколько разобщит их, и позволит Слову храниться в разных местах.

И когда придёт срок, каждое его Слово, будет в точности перенесено на бумагу в нескольких вариантах и сохранится до любых времён в многомерном пространстве многих вариантов, что и позволит прочесть его, не смотря на неправильный перевод, редакторские правки и даже намеренные искажения: «Ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым» (Фома 6). Смысл такой информационной избыточности известен ныне любому инженеру, который соприкасался с вопросами надёжности и точности. А, кроме этого, весь словесный мусор и излишества, которые впоследствии окружат его Слово, будут служить ещё и самой надёжной защитой от всесильного времени, постоянно заставляя человеков из поколения в поколение искать то, что сказал именно он. И оставалось теперь только запустить этот механизм.

Не так давно, было опубликовано Евангелие Иуды. Событие прошло почти незамеченным, поскольку в нём как бы ничего интересного не обнаружилось, потому что оно к нынешнему канону никакого отношения вроде бы не имеет. С точки зрения современного христианства текст в обнаруженном евангелии – гностическая ересь. В принципе, это так и есть, но не всё так просто.

Кардинальное отличие евангелия Иуды от всех остальных свидетельствует как раз о том «прогрессе», которое совершил христианский канон, насколько отклонился от первоначального учения. Например, как и следовало ожидать, в варианте Иуды нет ни одного слова о воскресении. Что есть явно позднейшая трансформация идеи о вечной жизни духа через призму еврейского представления о воскресении тела. Кстати, что это такое.

Известный русский богослов Георгий Флоровский в работе «О воскресении мертвых» подробно осветил этот краеугольный вопрос церковного христианства. Воскресение плоти в православном учении, по Флоровскому, объясняется следующим образом.

Душа бессмертна, поэтому, говоря о воскресении, имеется в виду – тело. Смерть «обращается… в тканях и составах человеческого бытия», и её надлежит победить. «Смерть разбивает человеческое существование, хотя личность человека неразложима и душа его «беcсмертна»... Вопрос о смерти и есть вопрос о человеческом теле, — о телесности человека... И вот, христианство учит не только об этом загробном бессмертии души, но именно о воскресении тела». Афинагор, христианский автор II века, пишет далее Флоровский, выражает идею о единстве и целостности человеческого состава, включающего душу и тело. Человека уже не будет больше, подчеркивает Афинагор, если нарушится полнота этого состава. В понимании Мефодия недостаточно внешнего подобия тела, телесного «облика», построенного из иных материй, ибо это «еще не обеспечивает личной непрерывности, если материальный субстрат будет совсем иной» (Г.Флоровский).

Но каким же образом материальные частицы соберутся опять вместе? Флоровский приводит слова Григория Нисского: «…В самом распадении частицы распавшегося тела сохраняют на себе некие знаки или следы своей былой принадлежности к определенному телу, своей сопринадлежности данной душе. В самой душе также сохраняются некие «знаки соединения», некие «телесные признаки» или отметины. И душа своей «познавательной силой остается и в смертном разлучении при элементах своего разложившегося тела. В день воскресения каждая душа распознает свои элементы по этим признакам и отметам. Это и есть «облик» тела, его «внутренний образ» или «тип»». «От Оригена, – пишет Флоровский, – он (Григорий Нисский), решительно отступает в вопросе о том, из какого вещества будут построены тела воскресения. Если бы они построились из новых элементов (как тому учит Ориген), то «было бы уже не воскресение, но создание нового человека». Воскресающее тело перестраивается именно из прежних элементов, ознаменованных или запечатленных ею во дни плоти ее, — иначе будет попросту другой человек» (Г.Флоровский).

Но как же быть, возражали на подобный тезис противники церковного учения, если, например, человек утонет, его съест рыба, ту – другой человек, что будет с таким веществом? Как две души поделят между собой одни и те же частицы от двух разных тел? Или другой вопрос. Очевидно, что в течение жизни вещество человека (да и его тело с возрастом) заметно изменяется. Какое же все-таки вещество будет воскресать - новорожденного младенца, юноши или старика? Но для апологетов церковной догмы очень трудно признать заблуждения отцов церкви, ибо, где нет «одного и того же тела», там нет и никакой единократности воплощения, а вместе с ней нет и вечных мук грешников в аду, столь милых сердцу теологов.

То есть Вы поняли, да? Воскресение тела, оказывается, в церковных построениях служит исключительно для объяснения мук грешников в аду. И начало своё ведёт исключительно из еврейских представлений о том, что в день прихода Ягве, все мёртвые поднимутся. По-сути, это всего лишь универсальная объяснялка для тёмного язычника, призванная объяснить тому, почему надо ходить не на капище, а в церковь. И почему надо соблюдать посты и праздники. Вот и весь сказ.

Можно только добавить, что споры о воскресении тела шли очень долго. Всё тот же Ориген поддерживал идею множественности воплощений, доктрину, принятую философами Востока, но отвергнутую поздней Церковью. И мотивы её понятны, но самое-то главное, это совершенно не имеет никакого значения, верны ли суждения Церкви о возможности такого явления или нет. Дело в том, что сам Иисус всё по этому поводу чётко и ясно высказал: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36).

И вот от Иуды (как и от Фомы), мы как раз узнаём, что в ближайшие к Иисусу времена, его последователей этот вопрос вообще не трогал, если вообще кем-то поднимался. Ибо, если утверждать, что гностиков, коим приписывается это евангелие, совершенно не волновал этот вопрос, это всё равно, что врать и не краснеть.

А ещё Иуда говорит весьма показательные вещи. От него мы узнаём, что ученики Иисуса действительно плохо понимали Учителя: «Иисус им сказал: Откуда меня знаете? Истинно говорю вам, ни один род человеческий, который среди вас, не узнает меня. Услышав это, ученики разгневались, и разъярились, и хулить его стали в сердцах своих». Вот так-то! Прямым текстом Иисус сказал ученикам, что ни они, ни современные им народы не поймут его учения, от чего они не слабо так огорчились.

Как уже было сказано, Иисус не мог не понимать, что его учение в таких условиях будет быстро извращено и попрано: «Иисус сказал: истинно говорю тебе, за них всех (за апостолов или их роды) звезды исполнят всё. Когда Саклас завершит отведенный ему срок, появится с родами их первая звезда, и они закончат то, что было ими сказано. Затем будут прелюбодействовать во имя мое и убивать своих детей». Саклас с арамейского переводится как дурак. И Саклас же в евангелии Иуды объявляется создателем людей. Понятно, что Иисус ничего такого сказать не мог, а потому всё это гностические заморочки.

Но даже так мы в этой фразе можем что-то увидеть. Конечно, что такое сказал египетским гностикам Иуда, мы не узнаем точно, но в этих словах явно отражено видение Иисусом того, чему должно произойти. И это самым явным образом соответствует тому, что сказано у Фомы об огне вброшенном в мир.

А далее, мы сталкиваемся с тем самым личным подходом Учителя ко всем своим ученикам. Иисус говорит Иуде кое-что очень важное, для понимания дальнейших событий: «Но ты превзойдешь их всех. Ибо в жертву принесешь человека, в которого я облачен». Уже поднят твой рог, распалился твой гнев, зажглась твоя звезда, и сердце твое […]». А ранее по тексту Иуда и вовсе оказывается единственным выдержавшим некое испытание Иисуса, т.е. он был избран Иисусом для особой миссии не просто так. А из всего сказанного Иудой мы можем понять, что другие ученики ничего об этом задании не знали!

Но самое интересное в Евангелии от Иуды оказывается в конце:

«Роптали [же] их первосвященники, что Он вошел в комнату Своей молитвы. Были же некие из книжников, наблюдавшие, чтобы схватить Его на молитве,