Особенности функционирования мирового продовольственного рынка: место России

| Вид материала | Автореферат |

- Проект программы Круглого стола «Перспективы развития продовольственного рынка России», 16.28kb.

- Задачи приобретение знаний о механизме и особенностях функционирования мирового финансового, 100.75kb.

- Методические основы функционирования межрегионального оптового продовольственного рынка, 5256.42kb.

- Программа курса тема Сущность мирового рынка капитала и основные закономерности, 91.17kb.

- Курсовая работа на тему: "Рынок труда. Особенности его формирования и функционирования, 430.12kb.

- Контрольная работа по курсу: «Экономика недвижимости». Тема: «Особенности функционирования, 128.41kb.

- Экономическая теория (1-й блок вопросов госэкзамена всех специалистов и бакалавров), 81.78kb.

- Самостоятельная работа №1 Вусловиях функционирования мирового хозяйства (мирового рынка), 962.7kb.

- 1. Теоретические аспекты функционирования российского рынка ювелирных изделий, 12.74kb.

- Законодательства, 1218.91kb.

На правах рукописи

Логачева Екатерина Викторовна

Особенности функционирования мирового продовольственного рынка: место России.

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва – 2011

Работа выполнена на кафедре Внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса Дипломатической Академии Министерства иностранных дел России.

| Научный руководитель: | доктор экономических наук, профессор Соловьев Вячеслав Александрович |

| | |

| Официальные оппоненты: | Доктор экономических наук, профессор Ханин Михаил Савельевич Кандидат экономических наук Фролов Сергей Валентинович |

| | |

| Ведущая организация: | Российский университет кооперации |

Защита состоится « » 2011 года в « » часов на заседании Диссертационного совета Д 209.001.02 в Дипломатической академии МИД России по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дипломатической академии МИД РФ.

Автореферат разослан « » 2011 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.э.н. А.Г. Рыбинец

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловливается высокой значимостью проблемы продовольственной безопасности, особенно остро встающей в период кризисных явлений в экономике. Продовольственный сектор любой национальной экономики – сфера государственных стратегических интересов, требующая особого внимания и защиты. В современном мире возрастает угроза потери продовольственной независимости страны в связи с нестабильностью социально-экономической и политической ситуаций, неблагоприятными климатическими изменениями1.

Исследование проблемы развития продовольственного сектора России в контексте мировой проблемы продовольственной безопасности с целью определения возможных путей повышения международной конкурентоспособности продовольственного сектора российской экономики является актуальной темой исследования, так как в ней концентрируются узловые направления экономической политики государства в условиях расширения мирохозяйственных связей, отражаются складывающиеся тенденции развития российского агропродовольственного комплекса и его места на внешних рынках.

Ориентация государства на международные стандарты уровня и качества жизни невозможна без устойчивого и конкурентоспособного роста агропродовольственного комплекса на инновационной основе, повышения степени удовлетворения потребностей в продовольствии, развитии человеческого потенциала. Аграрная политика страны до 2012 года определена Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Однако многие концептуальные вопросы (обеспечения продовольственной безопасности, технологического перевооружения пищевой сферы, стратегии распространения инноваций, устойчивого производства продовольствия и др.) остаются открытыми, что вызывает необходимость их дальнейшей разработки.

Поворот российской экономики в сторону инновационного и устойчивого развития обусловил интенсификацию конкурентных процессов в перерабатывающей промышленности АПК на всех уровнях ее иерархии. В связи с нарастающей глобализацией в современном мировом экономическом пространстве конкуренция и устойчивое развитие как неотъемлемые составляющие экономических отношений проявляются не только на микроэкономическом уровне, но и на макроуровне.

Значимость проблемы конкурентоспособности и устойчивого развития подчеркивается и в государственных социально-экономических программах Российской Федерации, где в качестве определяющего момента устойчивого экономического развития обозначено повышение конкурентоспособности агропромышленных формирований регионов, а, следовательно, и всего АПК страны в целом, его перерабатывающей сферы на основе учета особенностей отдельных территорий2.

Конечно, в современных условиях практически для любой национальной экономики, и в частности для ее отдельных секторов, становится все труднее добиваться и наращивать в какой-либо отрасли конкурентные преимущества. Свободное перемещение капитала, технологий, рабочей силы ведет к выравниванию условий конкуренции, обостряет борьбу за рынки. Чтобы иметь конкурентные преимущества, необходимо использовать комплекс условий и факторов по всему периметру соперничества на внешних рынках.

Таким образом, в условиях глобализации экономических отношений и открытости развитых экономик повышается значение концепции конкурентоспособности страны и отдельных отраслей экономики.

Объектом диссертационного исследования выступает агропродовольственный комплекс России в системе развития мирохозяйственных связей и усиления международной конкуренции.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности и особенности российского продовольственного сектора (в частности его зернопродуктового подкомплекса) с учетом необходимости существенного повышения его конкурентоспособности как одного из факторов процесса интегрирования страны в мировую экономику.

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что авторские результаты исследования, полученные на основе комплексного анализа состояния и тенденций продовольственного сектора России и зарубежных стран, могут способствовать повышению уровня конкурентоспособности продовольственного сектора России на внешних рынках.

Целью настоящего исследования является научное обоснование резервов повышения международной конкурентоспособности отечественного продовольственного сектора для разработки стратегии его развития с целью расширения присутствия России на мировом продовольственном рынке.

В соответствии с этой целью в работе поставлены следующие задачи:

- теоретическое описание категории продовольственной безопасности в глобальном и национальном смысле;

- уточнение понятия международной конкурентоспособности страны и отрасли с учетом происходящих в мировой экономике процессов;

- оценка сложившегося положения продовольственного обеспечения в России и развитых странах и выявление места российского продовольственного сектора на мировом рынке продовольствия;

- выявление условий и факторов применения кластерной модели в структуре российского продовольственного сектора как инструмента повышения международной конкурентоспособности отрасли.

Методологическую основу исследования составили: системный подход к исследуемому объекту и предмету, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод анализа динамических рядов статистических данных, метод критического анализа, функциональный метод, метод исторического анализа, применение которых позволило обеспечить достоверность исследования и обоснованность теоретических выводов и предложений.

Автор руководствовался в своей работе принципами научной объективности, неразрывной взаимосвязи различных аспектов социально-экономического развития и материально-технических факторов. Метод сравнения как эмпирический метод использовался автором для сопоставления различных статистических показателей, политических и экономических подходов России к решению проблемы продовольственного обеспечения. Широко использовался метод анализа и синтеза, что позволило автору, исходя из разрозненных данных, выявлять общее и, наоборот, имея информацию общего характера, выявлять отдельные важные детали, что способствовало получению новых результатов.

Хронологические рамки исследования. Диссертационный материал в основном охватывает период с 2007 г. по 2010 г. включительно. При ретроспективном анализе состояния российской хлебопекарной отрасли автором были взяты более широкие временные рамки: начиная с 1995-1997гг. по 2010 г. включительно. При анализе нормативно-правовой базы РФ использовался материал, относящийся к более раннему периоду.

Степень научной проработанности проблемы. Изучению проблемы экономической и продовольственной безопасности уделяется достаточно большое внимание в России и других странах.

Значительный вклад в теорию экономической и в частности продовольственной безопасности внесли такие российские ученые-экономисты, как А.А. Анфиногентова, Л.И. Абалкин, В.Н. Анищенко, В.Э. Бойков, А.В. Возжеников, А.Е. Городецкий, А.И. Гуров, И.Д. Ковалев, В.М. Крашенинников, А.А. Крылов, В.В. Куликов, И.И. Кучеров, Ю.В. Латов, А.В. Молчанов, А.А. Прохожев, В.К. Сенчагов, В.Л. Смирнов, С.В. Степашин, А.Г. Хабибулин, а также зарубежные исследователи:

Д. Антле, П. Глазауэра, М. Кении, Х. Крузе, А. Сена, М. Трейси, П. Самуэльсона, Ф. Хайека, Э. Энгеля и другие.

Современные проблемы стабилизации и развития агропромышленного производства как экономической основы продовольственной безопасности освещены в работах российских ученых-экономистов: О.С. Белокрыловой,

В.В. Гарькавого, А.Г. Зельднера, В.В. Кузнецова, В.Н. Папело, Н.П. Радугина, И.Ю. Солдатовой, В.И. Трухачева, И.Г. Ушачева, А.А. Шутькова и др.

К числу ученых, на работы которых в области конкурентоспособности опирался диссертант, относятся: В. Д. Андрианов, С. Булатов, М. И. Гельвановский, А. А. Дынкин, П. В. Забелин, А. Н. Захаров, Е.М.Ильинская, Н.Н. Ливенцев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова, В. А. Орешкин, А.М.Колесников, М.Л.Покровская, А. З. Селезнев, М.Н.Титова, Р. А. Фатхутдинов, Т.Г. Философова, А. Д. Шеремет, Е. В. Язовских, Н. С. Яшин, А.Смит, Д.Риккардо, а также труды Г. Беккера Д. Кейнса, А. Курно, В. Леонтьева А.Маршала, Б.Олина, М.Портера, П. Самуэльсона, П. Фишера, Дж, Ф. фон Хайека, Э. Хекшера, Г.Хамела, Т. Шульца, Й. Шумпетера и других.

Исследование показало, что научная и специальная литература, освещающая проблемы продовольственной безопасности в целом, уровня развития продовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности и повышения конкурентоспособности страны в целом и продовольственной отрасли в частности достаточно широким кругом работ. Однако факторы и инструменты повышения международной конкурентоспособности продовольственного сектора с учетом современных требований международного рынка пока не нашло своего отражения в научной литературе в достаточной степени.

Нормативной базой исследования послужили законы и нормативные акты Российской Федерации, доктрина продовольственной безопасности, государственная программа сельского хозяйства. В работе использованы документы и материалы международных организаций: Всемирной торговой организации, ФАО, ЮНКТАД, Всемирного банка, ОЭСР, ООН.

Теоретическую базу исследования составили разработки российских и зарубежных учёных, сообщения и отчеты международных организаций, посвященных исследуемой теме (ФAO, ОЭСР, Всемирный банк, ЮНКТАД), Института экономики переходного периода, Института мировой экономики и международных отношений, Института Аграрных Проблем, Института проблем глобализации и других учреждений РАН, теория о «продуктах Гиффена» («феномен Гиффена»), теория конкурентного ромба М.Портера, кластерная модель, системный многофакторный анализ ситуации в области производства и потребления продовольствия в России.

Информационную основу исследования составили официальные документы, доклады и статистические сборники основных международных организаций (ООН, ОЭСР, ВТО, МВФ, Всемирного Банка, Азиатского банка развития и др.), Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, Минэкономразвития, а также статистические и аналитические материалы соответствующих учреждений других стран.

Для освещения изучаемых проблем автор использовал статьи и выступления, публикуемые в периодической печати и специализированных изданиях, а также информацию с электронных носителей – сообщения информационных агентств и содержимое соответствующих сайтов в Интернете (источники с сайтов на русском, немецком и английском языках в рамках настоящей диссертации приводятся в переводе автора).

Особое место занимают отчеты и сборники немецких исследователей и специализированных организаций, а также специализированные периодические издания, которые автор использовал для сопоставительного анализа российской и немецкой продовольственной отрасли (BÄKO, BackJournal, Pekarnja, Das deutsche Bäckerhandwerk etc.)

Соответствие диссертации паспорту специальности. Выполненное исследование соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Минобрнауки России 08.00.14 «Мировая экономика» в соответствии со следующими пунктами области исследований:

- 18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.

- 27. Международная и национальная экономическая безопасность.

Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности России.

- 29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной производственной специализации России.

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании особенностей и факторов повышения конкурентоспособности агропродовольственного комплекса России в условиях расширения мирохозяйственных связей и усиления международной конкуренции для обоснования его конкурентных стратегий на внутреннем и мировом продовольственных рынках, направленных на интегрирование страны в мировую экономику.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, содержатся в следующих положениях, выводах и рекомендациях:

1. На основе теории конкурентоспособности предложен авторский подход к пониманию категории продовольственной безопасности, раскрыто взаимовлияние национальной продовольственной безопасности и роста конкурентоспособности агропродовольственного комплекса страны на внешних рынках.

2. Уточнено понятие международной конкурентоспособности страны с учетом происходящих в мировой экономике процессов – глобализации, усиления международной конкуренции и др. Выявлены противоречия формирования конкурентоспособности отрасли на внутреннем и международном продовольственных рынках.

3. На основе комплексного анализа состояния отечественного продовольственного рынка и продовольственных рынков развитых стран выявлены общие и специфические тенденции их развития, что позволило определить перспективы расширения присутствия России на мировом продовольственном рынке.

4. С учетом зарубежного опыта обоснованы приоритетные направления повышения международной конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса России на основе формирования кластерного механизма межотраслевых связей.

Теоретическое значение исследования заключается в том, что полученные научные результаты могут быть использованы органами государственного управления, организациями и учреждениями, имеющими отношение к исследуемой проблематике. Содержащиеся в диссертации аналитические оценки и выводы могут быть использованы руководителями компаний и государственными органами РФ, занимающимися разработкой и реализацией политики и программ в сфере регулирования и содействия развитию отраслям продовольственного сектора.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что ее результаты, положения и рекомендации могут быть использованы при комплексной оценке современного состояния продовольственного сектора России, перспектив и путей развития отечественного зернопродовольственного подкомплекса как российскими производителями и предпринимателями, так и заинтересованными в инвестировании в российскую продовольственную отрасль потенциальными иностранными инвесторами.

Положения и выводы диссертации могут найти практическое применение в работе ведомств, ответственных за планирование национальной экономической политики России и внешнеторговых связей, в академических исследованиях проблем отечественного продовольственного сектора, а также в учебном процессе в специализированных ВУЗах при подготовке лекционных курсов по проблемам экономического развития российской пищевой промышленности.

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в шести публикациях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 150 страницах. Список литературы включает 132 наименования.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются основные цели и задачи работы, раскрываются ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертации «Конкурентоспособность отраслей АПК как необходимая предпосылка к обеспечению продовольственной безопасности» дается определение продовольственной безопасности, уточняется понятие международной конкурентоспособности страны (международные индексы конкурентоспособности IMD, GCI) и отрасли, определяется роль конкурентоспособности отечественных продовольственных товаров в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Эффективно функционирующий АПК и устойчиво развивающийся продовольственный сектор национальной экономики являются гарантом достаточной продовольственной обеспеченности, а следовательно вносят существенные вклад в продовольственную, а вместе с ней и в национальную экономическую безопасность.

Обеспечение продовольственной безопасности3 является составной частью национальной безопасности, важнейшей составляющей социально-экономической и демографической политики, необходимым условием повышения продолжительности и поддержания высокого качества жизни населения страны, сохранения ее государственности и суверенитета.

В настоящее время под продовольственной безопасностью международными организациями понимается доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. При достижении продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном количестве, их поставки являются сравнительно стабильными, и каждый нуждающийся человек может получить продовольствие4.

При определении уровня мировой продовольственной безопасности принято использовать методическую базу, разработанную социальным комитетом по международной продовольственной безопасности ФАО, в основу которой положены семь основных показателей.

Наиболее известный из них отражает отношение мировых запасов зерна к его общемировому потреблению. По этой причине проблема продовольственной безопасности, как правило, связывается с развитием отраслей производства и переработки зерна, существованием в них рыночных отношений.

Пять показателей характеризуют состояние с зерном для основных стран-экспортеров и стран-импортеров. Для стран-экспортеров оцениваются: отношение предложения зерна пяти главных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, США) к требуемому количеству и доля переходящих запасов к общему потреблению в этих странах. Для стран-импортеров анализируются показатели изменения в производстве зерна (Китай, Индия и страны СНГ), изменения в производстве зерна в развивающихся странах, за исключением Китая и Индии.

П

оследний показатель в методической базе оценки мировой продовольственной безопасности – среднегодовые экспортные цены, отслеживаемые по пшенице, кукурузе и сое.

оследний показатель в методической базе оценки мировой продовольственной безопасности – среднегодовые экспортные цены, отслеживаемые по пшенице, кукурузе и сое.Национальную продовольственную безопасность можно охарактеризовать как такую макроситуацию, при которой все члены общества фактически пользуются правом на достаточное питание или продовольственные ресурсы, и для этого имеется необходимое количество продовольствия. Достижение продовольственной безопасности на уровне домашнего хозяйства возможно при обеспечении надлежащего количества продуктов на конкретной территории, сравнительно устойчивом снабжении ими и гарантировании каждому человеку, нуждающемуся в продовольствии на данной территории, возможности получить его с тем, чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь.

Для оценки уровня национальной продовольственной безопасности используется коэффициент продовольственной зависимости. Одна из формул расчета данного коэффициента приводится ниже:

К=И/(П+И-Э)5

И - объем импорта продукции, Э – объем экспорта продукции, П – объем собственного производства.

Применительно к данной формуле расчета коэффициента продовольственной зависимости выделяют 3 уровня продовольственной зависимости:

- безопасный уровень (0,1 – 0,2);

- пороговый (0,21 – 0,49);

- опасный (˃0,5).

Данные интервалы заданы на основе оценки продовольственной безопасности страны. Экспертами установлено, что у не находящейся в продовольственной зависимости страны может быть до 25% импортного продовольствия. Объем импорта, составляющий порядка 30% принято считать тревожным показателем. Если импорт продовольствия превышает 50%, то рассматриваемая страна является полностью зависимой от импортируемого продовольствия.

Таким образом, если, используя данные Росстата за 2010 г.6, просчитать коэффициент продовольственной безопасности, то получим следующее:

Кпр=29,1*/(27,4+29,1-1,0)=29,1/55,5=0,52 – в целом по продовольствию

2299**/6919+2299-57=2299/9161=0,25 – мясо

2,7**/32,9+2,7-0,2=2,7/30,5=0,09 – молоко

2,0**/42,0+2,0-3,5=2,0/40,5=0,05 – пшеница

*цифры приведены в млрд. долл.

** цифры приведены в тыс.тонн

Таким образом, понятие продовольственная безопасность объединяет в себе два ключевых понятия: продовольственная независимость и самообеспечение продовольствием. Эти понятия редко разграничивают, рассматривая их, как правило, в рамках категориального понятия продовольственной безопасности. Однако это не всегда корректно, поскольку в основе оценки продовольственной независимости лежит количественный подход, включающий некие пороговые критериальные значения импорта продовольствия. Функционирование же народного хозяйства страны на принципах продовольственного самообеспечения – лишь один из возможных вариантов достижения национальной продовольственной независимости, которая обусловливается совокупным экономическим потенциалом и конкурентоспособностью национальной экономики.

В условиях глобализации экономических отношений и открытости развитых экономик повышается значение концепции конкурентоспособности.

Практически нет развитых стран, которые не создали бы у себя специальных комиссий для анализа состояния конкурентоспособности своей экономики и не искали бы путей ее совершенствования. Тем не менее, концепция конкурентоспособности до сих пор четко не сформулирована.

В соответствии с различными программными документами конкурентоспособность трактуется различным образом, что может привести к неоднозначности при обосновании развития экономических систем.

В то же время наблюдается определенная социальная направленность теоретических определений конкурентоспособности (обеспечение, рост и сохранение для граждан высокого уровня жизни, обеспечение высокого уровня дохода и занятости населения, увеличение среднедушевого прироста ВВП).

В рамках данного диссертационного исследования автор предлагает выделить две категории конкурентоспособности рынка продовольствия или продовольственного сектора экономики:

- конкурентоспособность продовольственного сектора на фоне других отраслей национальной экономики;

-конкурентоспособность отечественного продовольственного сектора по сравнению с зарубежными производителями.

И если в первом случае оценка конкурентоспособности отрасли характеризуется положительно (в частности, рынок продовольствия как мировой, так и национальный характеризуется устойчивостью к экономическим потрясениям, таким как кризис 2008 г.), то во втором – пока скорее отрицательно, что имеет непосредственное отношение к состоянию национальной продовольственной безопасности.

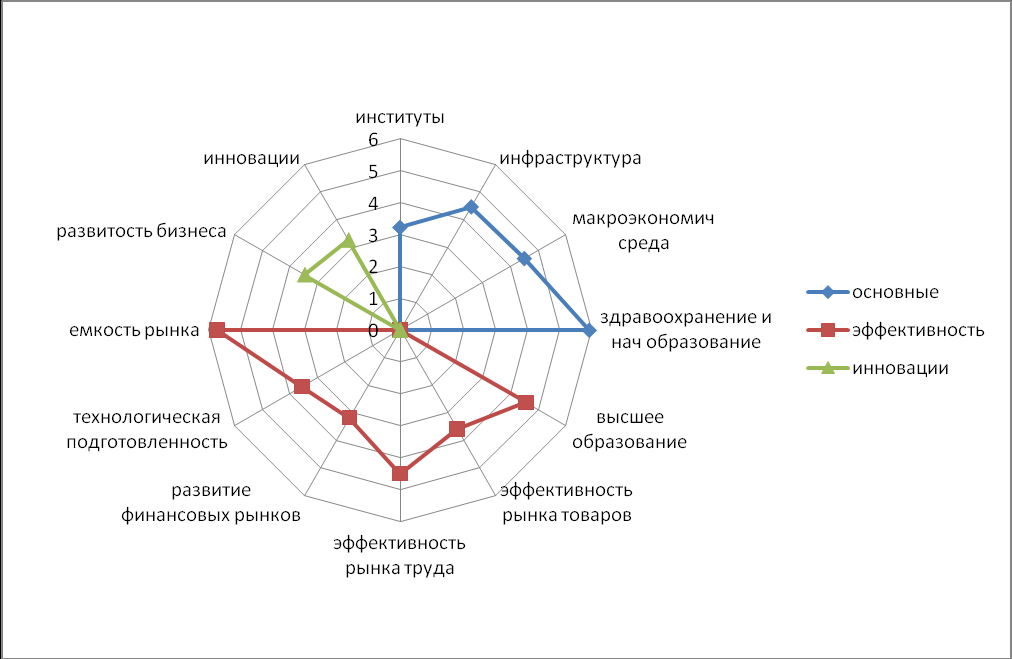

Кроме того, отталкиваясь от теоретических положений и определений конкурентоспособности, хотелось бы также обратиться к современным индикаторам оценки конкурентоспособности, таким как глобальный индекс конкурентоспособности (GCI). Глобальный индекс конкурентоспособности стран рассчитывается на основе трех основных групп: основные показатели, показатели эффективности и инновации, которые в свою очередь также делятся на подгруппы. По глобальному индексу конкурентоспособности Россия находится на 63 месте из 139. В упрощенном виде основные показатели международной конкурентоспособности можно представить в виде следующей схемы:

Как видно на схеме при практически максимальном значении показателя емкости рынка (5,74 балла), показатели эффективности рынка товаров, технологической подготовленности, состояния бизнеса и инфраструктуры значительно отстают. Именно «отставание» по этим показателям является одной из ключевых причин того, что Россия на сегодняшний день занимает столь низкие позиции по конкурентоспособности экономики в целом и имеет столь незначительную долю мирового рынка продовольствия (2-3%).

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты свидетельствуют о том, что экономики, занимающие лидирующие позиции в мировой торговле продовольствием, обладают соответственно высоким индексом конкурентоспособности. Россия занимает 63 место из 139. Ни по одному из сводных показателей, складывающихся в общий индекс конкурентоспособности, Россия не заняла позиции выше 47. Исключение составил лишь показатель «емкость рынка» (market size) – 8 место. Емкость рынка как величина сама по себе играет важную роль для развития экономики и при грамотном подходе может служить одним из важнейших показателей конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики. Однако данный показатель целесообразно рассматривать в купе с производительностью труда (трудовой эффективностью) и технической и технологической оснащенностью. По этим показателям, как уже отмечалось ранее, Россия находится на 57 и 69 местах соответственно.

Приведенные в диссертации статистические данные и выводы автора позволяют сделать заключение о том, что экономики, занимающие лидирующие позиции в мировой торговле, в частности продовольственными товарами, обладают высокой эффективностью и производительностью, что указывает на сбалансированную и продуманную политику внешней торговли и организацию производства внутри страны и, как следствие, обеспечивает им стабильное положение в рейтинге конкурентоспособности и продовольственную обеспеченность. Значит можно утверждать, что высокая конкурентоспособность продовольственных товаров является ключевым звеном в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Во второй главе работы «Мировой рынок продовольствия. Место России.» автор дает оценку современному состоянию мирового рынка продовольствия, уровню обеспеченности основными продовольственными товарами в мире и России, проводит сравнение между развитием продовольственного сектора в зарубежных странах и в России, выявляет перспективы развития российского продовольственного рынка.

Продовольственный рынок объединяет в себе несколько ключевых понятий: сельское хозяйство, агробизнес, продукты питания (продовольственные товары).

Продовольственные товары – это особый вид товаров, представляющих основу жизнеобеспечения населения. Они являются первейшей жизненной необходимостью, но в то же время по мере насыщения, спрос на них падает, и потребитель переключается на другие виды товаров, в частности на жилье и предметы длительного пользования7.

Рынок продовольствия, призванный обеспечивать, в первую очередь, внутренние потребности страны, функционирует правильно при условии полноценного взаимодействия АПК, агробизнеса и продовольственного ритейла.

Говоря о специфике рынка продовольствия, следует в первую очередь подчеркнуть особенность взаимоотношений и взаимосвязи покупателя и продавца на этом рынке: покупатель не может отложить потребление продовольствия на какой-то длительный срок, как при покупке какого-либо другого товара, а производитель в большинстве случаев не может сколько-нибудь оперативно увеличить или сократить объем производства.

Вследствие этого рынок продовольственных товаров далеко не полностью является саморегулируемым и требует вмешательства внешней силы.

Сельское хозяйство как одна из основополагающих отраслей национальной экономики проявляет себя достаточно устойчиво к воздействию экономической рецессии. По оценкам экспертов ФАО, снижение сельскохозяйственных цен, производства и потребления, связанное с понижением доходов, наверняка будет умеренным, если экономическое восстановление начнется чрез 2-3 года.

Однако, несмотря на то, что этот сектор хорошо переносит рецессию на сегодняшний день, низовые сектора испытывают трудности в доступе к кредитам. Торгово-финансовые ограничения оказывают существенное влияние на предприятия, и если кредитные рынки будут оставаться такими стесненными, жизнеспособность предприятий может оказаться под угрозой. Доступ к кредитам рассматривается как ключевой вопрос, особенно более мелкими сельскохозяйственными продовольственными предприятиями как в странах ОЭСР, так и в странах за пределами ОЭСР, по которым проводилось исследование специалистами ФАО.

Правительства стран ОЭСР отреагировали на непостоянство цен на сырье и на финансовое давление, вызванное кризисом, следующим образом. Некоторые применили снижение таможенных тарифов и экспортные барьеры для сельскохозяйственных пищевых продуктов, пытаясь смягчить влияние высоких мировых цен на потребителей; некоторые к тому же снизили таможенные тарифы на импорт сельскохозяйственных материально-производственных входных ресурсов, внедрили субсидии входных ресурсов или оказали прямую поддержку конкретных фермерским субсекторам.

Похожие меры были приняты во многих новых и развивающихся экономиках. Настоящее влияние этих мер пока непонятно; меры, предпринятые во многих странах, не были прицельно направлены на бедных потребителей и, на деле, могут способствовать нестабильности на глобальных рынках. В конце 2008 г., когда серьезный характер финансово-экономического кризиса стал очевиден, некоторые страны ОЭСР объявили о специальных мерах для облегчения финансового давления в этом секторе, включая кредитные льготы, налоговые премии и дополнительную прямую поддержку8.

В Евросоюзе был проведен «медицинский осмотр» общей сельскохозяйственной политики и был достигнут прогресс в реформировании ряда отраслевых режимов. США утвердили новый Фермерский акт на 2008-2012 г.г., Акт продуктов питания, охраны и энергии. Канада согласовала элементы управления деловым риском в рамках Роста вперед на 2008-2013 г.г.

Общая поддержка сельскохозяйственного сектора, суммирующая поддержку производителей (PSE), поддержку общих услуг, оказываемых сельскому хозяйству, таких как научные исследования, инфраструктура, инспектирование, маркетинг и продвижение, а также субсидии потребителям, оценивалась в 368 млрд USD (271 млрд EUR) в 2006-2008 г.г. Это представляет собой 0,9% ВВП ОЭСР по сравнению с 2,5% в 1986-1988 г.г. Сокращение бремени сельскохозяйственной поддержки для экономики в целом характерно для всех стран ОЭСР и является, прежде всего, отражением сокращения доли сельского хозяйства в их ВВП.

В общих чертах состояние мирового рынка продовольствия по оценкам ФАО и ОЭСР характеризуется следующими показателями: при сохранении большого количества недоедающего населения в мире (в 2010 г. эта цифра составила порядка 1 млрд человек) и сохраняющегося роста цен на основные продукты питания источником роста для мировой сельскохозяйственной продукции, потребления и торговли станут развивающиеся страны.

Что же касается мер, принятых Россией в отношении стабилизации положения сельского хозяйства и вместе с ним обеспечения (хотя бы частичного) продовольственной безопасности страны в условиях турбулентности мировой экономики и сохраняющейся относительно высокой зависимости национальной экономики от импорта продовольствия, то здесь, в первую очередь нужно отметить разработку министерством сельского хозяйства РФ системного документа, призванного определять дальнейшее развитие и судьбу продовольственного сектора, - Доктрины о продовольственной безопасности и Государственной программы развития сельского хозяйства.

В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность страны (пищевкусовая, мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная и комбикормовая) по-прежнему представляет собой одну из стратегических отраслей экономики, которая призвана обеспечить население России необходимыми по количеству и качеству продуктами питания. Она насчитывает 30 отраслей с более чем 60 подотраслями и видами производства и объединяет более 22 тысяч предприятий различных форм собственности и мощности (их количество за последние 10 лет возросло в несколько раз) общей численностью работающих около 1,4 млн человек. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве России составляет около 11-12 %.

В данном секторе преобладает смешанная и частная собственность. В ходе приватизации 82 % крупных и средних предприятий были преобразованы в открытые акционерные общества, около 12 % — в закрытые акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью9.

П

о оценкам компетентных географов и агроклиматологов средняя природная продуктивность гектара пашни в бывшем СССР

о оценкам компетентных географов и агроклиматологов средняя природная продуктивность гектара пашни в бывшем СССР

(вероятно, это еще более верно для России) была в 2,8 ниже, чем в США, и примерно в 2 раза ниже, чем в западной Европе. Это, естественно, -неустранимый фактор, который нужно учитывать при определении нашей внешнеторговой политики10.

Одной из традиционных сфер российского сельского хозяйства является производство зерна. Развитие этой отрасли определяет не только доступность хлебобулочных изделий, но и эффективность животноводческой сферы. Доходы от продажи зерна составляют большую часть прибыли сельскохозяйственников.

В большинстве стран мира возможности для расширения посевных площадей практически исчерпаны. Россия является страной номер один в плане наличия посевных площадей и качества сельскохозяйственных земель. В первую очередь, речь, конечно, идет о черноземе, который, как известно, является самой плодородной почвой. Это потенциально является существенным конкурентным преимуществом. Однако, при том, что сейчас в условиях кризиса можно было бы использовать находящиеся в запустении с 1991 г. посевные площади (порядка 20 миллионов га), доля России в мировом производстве зерна составляет всего 5% из как минимум возможных 14% (исходя из наличия посевных площадей)11.

В секторе пищевой промышленности России на сегодняшний день наблюдается высокая зависимость от импорта сырья и готовых изделий, с одной стороны, и по большей части неконкурентная (как по цене, так и по качеству) отечественная продукция, предопределили «расстановку сил» на российском рынке продовольствия. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем наличие в товарных ресурсах порядка 36% импортного продовольствия, долю импортного мяса в ресурсах 41%, молока - 27% и т.д. В то же время пороговые значения обеспечения страны собственными продовольственными ресурсами составляют по сахару - 80%, мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам - 90%, по рыбе и рыбопродуктам - 80%12.

Известно также, что экспансия импортных товаров происходит не столько по линии освоения свободных рыночных ниш, сколько в результате прямого вытеснения с российского рынка аналогичных российских товаров. От импортных интервенций в последние годы отечественные производители теряют 12-13 млрд. долларов. Стоимость импорта продовольствия в отдельные годы была примерно равна стоимости экспорта нефти из России.

В России для реализации инновационной агропродовольственной политики также используется система федеральных целевых программ. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и принятая на его основе «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» предусматривают комплекс мер по внедрению инновационных подходов к управлению АПК.

Активное участие государства и реализация государственных целевых инновационных программ позволит шире и эффективнее использовать отечественные и мировые достижения, привлекать инвестиции, в т.ч. иностранные, увеличивать производство и повысить качество продовольствия и сырья в соответствии с растущими потребностями общества, укреплять продовольственную безопасность страны13.Однако ключевым моментом дальнейшего развития отечественного АПК должен стать поворот в сторону инновационно-инвестиционного пути развития, основанного на использовании современных технологий и методов управления, нацеленных на производство конкурентоспособной продукции. Для этого необходима реструктуризация отрасли в соответствии с современными тенденциями и требованиями и международными стандартами качества.

Третья глава «Пути повышения конкурентоспособности российского агропродовольственного комплекса на внешних рынках» посвящена определению наиболее конкурентоспособных отраслей российского рынка продовольствия, разработке механизма повышения международной конкурентоспособности (производственный кластер), возможностям практического внедрения предложенной модели на примере зернопродуктового подкомплекса российского продовольственного сектора.

Столпами агропродовольственного подкомплекса практически любой экономики являются мясная, молочная и зерновая или зернопродуктовая промышленность, поскольку именно они обеспечивают производство продуктов первой необходимости для населения. От того, в каком состоянии находятся эти отрасли и насколько они конкурентоспособны, зависит и продовольственная безопасность и состояние национальной экономики в целом, и ее место на внешнем рынке.

Рассмотрев состояние дел в ключевых отраслях агропродовольственного комплекса российской экономики, можно говорить о том, что несмотря на наличие серьезных проблем, сказывающихся на конкурентоспособности этих отраслей на внешнем и внутренних рынках, данные сегменты пищевой промышленности на сегодняшний день являются наиболее перспективными с точки зрения инвестиционной привлекательности и инновационного развития.

Анализ российской хлебопекарной отрасли, проведенный в рамках настоящего исследования, позволяет говорить о том, что, с одной стороны, данная отрасль российской экономики является социально значимой, однако не в состоянии отвечать современным ожиданиям потребителей и требованиям рынка, а, с другой, - именно эта отрасль является одной из перспективных для реализации кластерной модели в целях повышения конкурентоспособности отрасли, снижения зависимости национальной экономики от импорта социально значимых продуктов и обеспечения тем самым продовольственной безопасности.

Подводя итог исследованию возможностей реализации кластерной модели в условиях российского агропродовольственного комплекса, автор приходит к выводу о том, что основой для реализации кластерной модели в российской хлебопекарной промышленности, в первую очередь являются крупные производственные предприятия («ядра») и производства в формате мини-пекарен («периферия»). При этом каждый из них специализируется на своем участке в цепочки производство – доставка – выпечка – продажа. Задача крупных предприятий внедрить на своих производственных мощностях технологию производства замороженных полуфабрикатов, переориентироваться на массовое производство, за счет которого значительного снизятся производственные издержки и процент брака, а, следовательно, – и себестоимость выпускаемых изделий. Задача мини-пекарен – внедрить технологию работы с замороженными полуфабрикатами в местах реализации свежего хлеба, сэкономив при этом на расходах на оборудование, необходимое для организации производства полного цикла, снизив издержки оплаты труда (количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы мини-пекарни с использованием замороженных полуфабрикатов, значительно меньше, чем на производстве полного цикла), сократив процент брака и списания за счет работы по принципу «just in time»14, подразумевающему выпечку изделий непосредственно в том объеме, который отвечает спрос в каждый конкретный день. В результате крупные производители-поставщики замороженных полуфабрикатов, наладившие грамотный процесс производства продуктов, отвечающих современным требованиям потребителей по цене и качеству, смогут подвинуть импортных производителей и начать экспансию на внешние рынки. А мини-пекарни обеспечат населению доступность свежего качественного хлеба и тем самым внесут свой существенный вклад в поддержание национальной продовольственной и экономической безопасности. Отдельное место в кластерной модели отводится «связующему звену» - траснпортно-логистическим компаниям, от точности и профессиональности работы которых будет зависит функционирование всего кластера. Предполагается, что данную функцию будут выполнять предприятия малого и среднего бизнеса, располагающие собственным, либо привлеченным на условиях лизинга, автопарком специализированных автомашин, предусмотренных для перевозки производимых «ядрами» кластера продуктов. В общих чертах можно сказать, что хлеб и хлебобулочные изделия, произведенные с использованием современных технологий в рамках производственных кластеров, как продукты переработки зерна могут заменить экспорт сырья (зерна) на экспорт продуктов высокой степени переработки.

Внедрение кластерной модели по примеру зернопродуктового подкомплекса российского агропродовольственного комплекса в рамках ключевых отраслей продовольственного сектора российской экономики позволит повысить конкурентоспособность производимых российскими предприятиями продовольственных товаров на внешнем рынке и тем самым в перспективе обеспечить более достойное место на мировом рынке продовольствия.

На основе выполненного исследования сформулированы основные выводы и рекомендации:

- предложен авторский подход к определению продовольственной безопасности в увязке с уровнем конкурентоспособности национальной экономики, заключающийся в прямой взаимосвязи состояния продовольственной обеспеченности и безопасности национальной экономики с местом, занимаемым страной на мировом рынке продовольствия и оценкой ее конкурентоспособности по мировым критериям;

- на основе критериев, применяемых при расчете международных индексов конкурентоспособности (IMD, GCI), уточнено понятие конкурентоспособности страны и выявлены два уровня конкурентоспособности отрасли: конкурентоспособность отрасли по отношению к другим отраслям конкретного сектора экономики и конкурентоспособность отрасли по сравнению с той же отраслью другой национальной экономики;

- обеспеченность продуктами питания является на сегодняшний день одной из острейших проблем мирового масштаба. Речь идет как о физической доступности продуктов питания для всех социальных слоев и, в первую очередь, для социально незащищенных слоев, так и качестве и объемах потребляемых продуктов питания. В этой связи автор, опираясь на доклады ФАО, статистические данные по миру и России, дает оценку сложившегося положения продовольственного обеспечения в России и развитых странах;

- на примере конкретного подкомплекса (зернопродуктового) российского продовольственного сектора рассмотрен практический механизм реализации концепции производственных кластеров как инструмента повышения международной конкурентоспособности отрасли, заключающийся в формировании крупных современных высокотехнологичных производственных центров центральных городах федеральных округов, производящих хлебобулочные продукты высокой степени переработки, связанных с местами реализации посредством транспортно-логистических компаний. По предложенному образцу, широко используемому на Западе и позволяющему повышать качество производимых изделий, активно задействуя в процессе реализации предприятия малого бизнеса, может быть организовано функционирование большинства ключевых секторов продовольственного комплекса. Это позволит повысить степень присутствия и роль России на мировом продовольственном рынке в условиях все расширяющихся мирохозяйственных связей.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Полученные результаты и выводы диссертации отражены в следующих пяти публикациях автора.

Работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Логачева Е.В. Актуальность проблемы импортозамещения некоторых групп товаров в современных условиях российской экономики и международной экономической конъюнктуры // Экономические науки. М.: 2009. - № 1(50) . С.360-367(0,4 п.л.)

- Логачева Е.В. Актуальность проблемы импортозамещения некоторых групп товаров в современных условиях российской экономики и международной экономической конъюнктуры. // Международная экономика. - №11. – 2009. - С. 28-33 (0,4 п.л.)

- Логачева Е.В. Продукты хлебопекарной отрасли как социально значимые продукты в системе обеспечения продовольственной безопасности: возможные пути развития российской хлебопекарной отрасли. // Международная экономика. - №5. – 2011. – с.25-35 (0,5 п.л.).

Статьи в других изданиях:

- Логачева Е.В Обзор российского рынка хлебобулочных изделий: кризисные явления и предпосылки к импортозамещению // Мировая экономика в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. Кутового В.М. – М.: Научная книга. - 2009. – Ч. II.- С.75-81 (0,3 п.л.)

- Логачева Е.В. Проблемы и перспективы развития хлебной отрасли для отечественных и иностранных производителей на российском рынке // Социально-экономические проблемы общества в условиях кризисной экономики РФ. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава – Коломна: МГОСГИ, 2010. – С 386-389. (0,4 п.л.)

- Логачева Е.В. Продовольственная безопасность как один из важнейших показателей национальной экономической безопасности в условиях кризиса.// Актуальные вопросы МЭО. - Сборник научных статей слушателей, преподавателей, аспирантов и соискателей под ред. проф. Мантусова В.Б. – М.:2010- вып.2 – С.20-27. (0,5 п.л.)

Подписано в печать: 20.10.10

Объем: 1,5 усл.п.л.

Тираж: 100 экз. Заказ № 765

Отпечатано в типографии «Реглет»

119526, г. Москва, пр-т Вернадского,39

(

495) 363-78-90; www.reglet.ru

495) 363-78-90; www.reglet.ru1 Анфиногентова А.А., Крылатых Э.Н., Блинова Т.В., Коростелев В.Г. Исследование стратегических рисков при прогнозировании АПК России. – Саратов, - 2011. – 24 с.

2 Боброва В.В. Резервы повышения конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий пищевого комплекса региональных агропродовольственных систем (опыт, теория и методология управления). Дисс. на соиск. уч. ст.д.э.н. – Саратов, 2009.

3 Термин «продовольственная безопасность» введен в научный оборот в первой половине 1970-х гг. специалистами Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

4Соnway G., Barber E. After the Green Revolution. Sustainable Agriculture for Development. London. 2000. P. 60.

5 Кравченко А.А., Хлыстун А.Ю. Состояние продовольственной безопасности: мониторинг и оценка.//Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. - №1, 2010, с.24-36

6

7 Назаренко В.И. Рынок продовольствия на Западе: моногафия/В.И.Назаренко, - М.: Ин-т Европы РАН: Русский сувенир, 2008, с.18

8 Сельскохозяйственная политика в странах ОЭСР 2009: мониторинг и оценка, с.4

9 cons.ru/modules/food/index.php

10 msu.ru/archives/mailing-list/priv-agr/art-rus/msg00017.php

12 Вице-президент РАСХН, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев на Международной конференции "Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты" 28.10.2008

13 Кадомцева М.Е. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ США И

КАНАДЫ// Ежегодник ИАгП РАН «Региональные агросистемы: экономика и социология», №1, 2010

14 С англ. – точно вовремя