Повышение эффективности систем естественной вентиляции в помещениях для содержания крс путем совершенствования их режимов работы и способа подачи наружного воздуха

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Памятка для студентов групп тгв по изучению дисциплины «Вентиляция» (7 семестр), 205.82kb.

- 1 Настоящий норматив имеет целью обеспечить эффективное функционирование используемых, 184.27kb.

- Повышение эффективности выращивания молодняка крс путем оптимизации параметров и режимов, 251.61kb.

- Программа подготовки: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 173.18kb.

- Магистерская программа: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 134.24kb.

- Программа подготовки: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 146.95kb.

- Программа подготовки: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 149.78kb.

- Программа подготовки: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 109.45kb.

- Программа подготовки: Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения, 145.75kb.

- Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером, 135.53kb.

На правах рукописи

Самсонов Андрей Николаевич

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИях ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРС ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ и способа подачи наружного воздуха

Специальность 05.20.01 –

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»

Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2007

Работа выполнена в Государственном научном учреждении «Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук».

Научный руководитель – кандидат технических наук,

старший научный сотрудник

Козлова Наталья Павловна

Официальные оппоненты: – доктор технических наук,

старший научный сотрудник

Валге Александр Мартынович

ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии

– кандидат технических наук, доцент

Чернецкий Георгий Борисович

Санкт-Петербургский ГАУ

Ведущая организация – Научно-производственное объединение

Агротехкомплект

Защита состоится « 8» ноября 2007 г. в 900 часов на заседании диссертационного совета К 006.054.01 при Северо-Западном научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства по адресу: 196625, Санкт-Петербург, Тярлево, Фильтровское шоссе, 3, корпус № 1, ауд. 201, факс 8 (812) 466-56-66.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии.

Автореферат разослан “ “ 2007 г.

Учёный секретарь

диссертационного совета Черей Н.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из важнейших условий повышения эффективности производства животноводческой продукции является создание и поддержание заданного микроклимата в помещениях ферм и комплексов. Актуальность данной работы, посвященной обоснованию технических средств и режимам работы систем обеспечения микроклимата (СОМ), обусловлена тем, что в большинстве типов помещений для содержания КРС оптимизация среды обитания животных обеспечивает повышение продуктивности с одновременным снижением расхода кормов, увеличение срока службы зданий, улучшение условий работы обслуживающего персонала. Большое значение в области исследований СОМ сельскохозяйственных объектов имеют работы Бородина И.Ф., Пчелкина Ю.Н., Мурусидзе Д.Н., Растригина В.Н., Лебедь А.А., Делягина В.Н., Самарина В.А. и др.

В современных помещениях для содержания КРС в основном применяются системы естественной вентиляции, основное преимущество которых по сравнению с механическими – отсутствие энергозатрат на привод вентиляторов. Вместе с тем, проводимые многочисленные обследования показывают, что состояние среды обитания животных в большинстве животноводческих помещений Северо-Запада неудовлетворительно. Одной из причин низкой эффективности многих решений по системам обеспечения микроклимата является необоснованность исходных данных по условиям применения всех элементов и режимам их работы. В связи с этим возникает задача исследований эффективности систем естественной вентиляции (СЕВ) современных помещений для содержания КРС.

Проведенные исследования являются составной частью работ, выполняемых в СЗНИИМЭСХ по теме НИОКР " работы 09.01.03 "Разработать машинные наукоемкие технологии конкурентоспособных приоритетных групп продукции животноводства", № госрегистрации 15070.5074001713.0068.0016

Цель исследования. Обоснование режимов работы и условий применения элементов систем естественной вентиляции в помещениях для содержания КРС.

Объект исследования. Системы обеспечения микроклимата с естественной вентиляцией помещений для содержания КРС.

Методы исследования. Исследования проводили с применением общеизвестных методик; графо-аналитического анализа процессов обработки воздуха на i-d диаграмме с использованием метода оптимальных режимов; методики построения приближенных математических моделей тепловоздушных процессов; методов математической статистики.

Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждается соблюдением современных методик исследований и хорошей сходимостью теоретических и экспериментальных результатов, положительным результатом производственной проверки.

Научная новизна работы. Разработана приближенная математическая модель процессов тепломассообмена приточного устройства, позволяющая определить степень нагрева наружного воздуха, количество выделившегося конденсата и степень осушки внутреннего воздуха. Усовершенствована методика расчета режимов работы системы обеспечения микроклимата помещений для содержания КРС с учетом особенностей системы естественной вентиляции, позволяющая определять требования к площади приточных и вытяжных устройств при изменении климатических параметров внутреннего и наружного воздуха.

Практическая ценность исследования. Предложен метод расчета приточных устройств, обеспечивающих частичную утилизацию и осушку внутреннего воздуха, и позволяющих расширить температурные границы эффективной работы систем естественной вентиляции в помещениях для содержания КРС. Обоснование исходных данных для принятий решений по режимам работы и условиям применения элементов систем естественной вентиляции при разработке новых и реконструкции существующих помещений для содержания КРС.

Реализация результатов. Результаты исследования использованы в "Научно-обоснованных предложениях по применению энергосберегающих технических средств в системах обеспечения микроклимата помещений для содержания животных в реконструируемых фермах КРС" и "Предложениях по снижению содержания вредных веществ в вентиляционных выбросах животноводческих помещений", и при разработке проектных предложений по совершенствованию систем естественной вентиляции в помещениях для содержания КРС ряда хозяйств Ленинградской области.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены:

- на научных конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов (СПбГАУ, СПб, 2005 г.);

- на международной научно-практической конференции (ВНИИМЖ, г. Подольск, 2006 г.);

- на международной научно-практической конференции «Экология и сельскохозяйственная техника» (ГНУ СЗНИИМЭСХ, СПб, 2007 г.);

- на научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня открытия Чувашской государственной сельскохозяйственной академии (ЧГСХА, г. Чебоксары, 2006 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 140 страницах машинописного текста и содержит 20 таблиц, 47 рисунков. Состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка литературы из 112 наименований, из которых 12 на иностранном языке и 8 приложений.

Автор выражает искреннюю признательность д-ру техн. наук, проф. Позину Г.М. за ценные советы при работе над диссертацией.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основные положения диссертации.

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» проведен анализ данных о влиянии параметров микроклимата на состояние и продуктивность различных групп крупного рогатого скота и существующей нормативной базы для разработки СОМ. Проанализированы существующие технические средства систем естественной вентиляции в России и за рубежом. Рассмотрено влияние вентиляционных систем на процесс образования и транспортировки вредных выбросов в атмосферу, почву и воду при содержании животных в закрытом помещении.

Значительный вклад в решение проблемы научного обоснования систем естественной вентиляции сельскохозяйственных зданий внесли Л.К. Юргенсон, В.В. Шведов, Н.В Максимов, Б. Каволелис и др.

Результаты проведенного натурного обследования СОМ одного из телятников Ленинградской области, а также имеющиеся литературные данные о состоянии микроклимата в современных коровниках показывают, что значения температуры и относительной влажности в них не соответствуют действующим Нормам технологического проектирования. Основная причина – завышенный воздухообмен, отсутствие регулирования площади сечения приточных и вытяжных устройств при изменении наружных климатических условий.

Одной из проблем холодного периода в помещениях с СЕВ является подача свежего воздуха. Известны решения, направленные на увеличение температуры приточного воздуха без применения внешних источников тепла. Одним из перспективных способов является применение приточных устройств, обеспечивающих частичную утилизацию и осушку внутреннего воздуха, разработанных Максимовым Н.В., что было подтверждено лабораторными исследованиями, проводимыми в СЗНИИМЭСХ. Вместе с тем, в настоящее время нет теоретического и практического обоснования таких решений при изменении наружных и внутренних климатических условий в различных помещениях для содержания КРС, отсутствуют методы расчета и не определена зона их эффективности.

С учетом изложенного и в соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:

- Провести теоретическое исследование процессов формирования воздушной среды в помещениях для содержания КРС с естественной вентиляцией в условиях Северо-запада России с целью совершенствования режимов работы системы обеспечения микроклимата.

- Разработать приближенную математическую модель процессов тепломассообмена в приточном устройстве и провести исследования режимов его работы при изменении параметров наружного и внутреннего воздуха.

- Провести экспериментальные исследования приточного устройства в лабораторных и производственных условиях.

- Разработать предложения по обоснованию режимов работы СОМ с исследуемым приточным устройством и определить их экономическую эффективность.

Во второй главе «Анализ исходных данных для разработки системы естественной вентиляции›› проведены теоретические исследования процесса формирования воздушной среды в животноводческом помещении, усовершенствована методика расчета режимов работы системы обеспечения микроклимата с учетом особенностей естественной вентиляции.

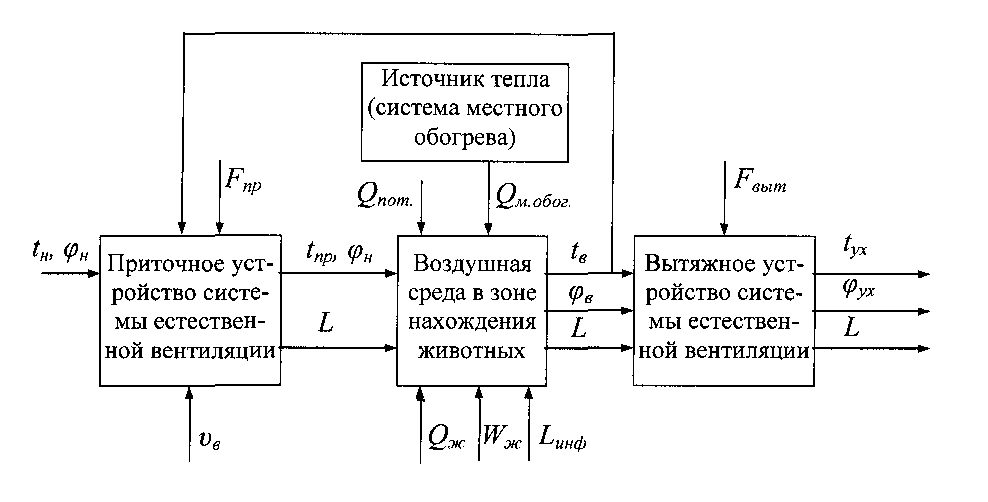

Рис. 1. Структурная схема системы обеспечения микроклимата естественной вентиляцией

υв – скорость ветра, м/с; tн и φн – температура, и относительная влажность наружного воздуха; tпр – температура приточного воздуха; tв и φв – температура, и относительная влажность внутреннего воздуха; tух и φух – температура, и относительная влажность удаляемого воздуха; Fпр и Fвыт – площадь приточных отверстий и вытяжных отверстий; L и Lинф – объем воздуха, поступающего через приточные устройства и путем инфильтрации; Wж – влаговыделения животных; Qж – теплопоступления от животных; Qпот– теплопотери через ограждения; Qм.обог – количество тепла, поступающего в помещение от отопления

При разработке системы обеспечения микроклимата с естественной вентиляцией определяется площадь приточных и вытяжных устройств, диапазон регулирования их сечения, мощность нагрева систем отопления.

Все параметры, характеризующие режимы работы СЕВ, определяются тепловлажностной нагрузкой животноводческого помещения и сочетанием значений текущих параметров внутреннего и наружного воздуха.

В СЗНИИМЭСХ принятие решений при разработке систем обеспечения микроклимата животноводческого помещения проводится с помощью программы оптимизации режимов работы отопительно-вентиляционных систем, позволяющей определить минимально-необходимые расходы тепла и воздуха для поддержания заданных параметров внутреннего воздуха при изменении параметров наружного воздуха. Для обоснования требований к элементам системы естественной вентиляции в данную программу добавлен блок расчета СЕВ (см. рис. 2.).

И

сходными данными при моделировании режимов работы СОМ на разработанной цифровой модели являются: температура и относительная влажность внутреннего воздуха; параметры наружного воздуха в виде таблицы возможных сочетаний температуры и влажности и продолжительности их стояния; тепло и влаговыделения животных; теплопотери сквозь ограждающие конструкции. Цель расчета – для каждого сочетания tн и φн определить режим работы СОМ с естественной вентиляцией при наименьших энергозатратах.

Проведен анализ режимов работы СОМ с естественной вентиляцией телятника и коровника, позволивший определить диапазон изменения воздухообмена и требования к регулированию площади приточных и вытяжных устройств для холодного и теплого периода года (в таблице 1 показаны результаты расчета для телятника).

Таблица 1. Результаты расчета режимов работы СОМ телятника на 192 головы (расчетная масса = 60 кг) для климатических условий Ленинградской области

| Наружный воздух | Внутренний воздух | Минимально необходимые расходы | Площадь сечения, м2 | ||||

| Температура, оС | Продолжительность стояния в году, час | Температура, оС | Относительная влажность, % | Воздуха, тыс.кг/ч | Теплоты, кВт | Вытяжные устройства | Приточные устройства |

| -28. | 27,7 | 14,5 / 6,6 | 73 / 73 | 1,6 / 1,6 | 54 / 37 | 0,3 / 0,33 | 0,21 / 0,23 |

| -23. | 84,17 | 14,6 /6,7 | 72 / 74 | 1,8 / 1,7 | 49 / 30 | 0,35 / 0,38 | 0,25 / 0,26 |

| -18. | 217,9 | 14,8 / 6,5 | 71 / 74 | 1,9 / 1,8 | 41 / 20 | 0,4 / 0,44 | 0,28 / 0,31 |

| -13. | 434,1 | 15,3 / 6,6 | 73 / 72 | 2,0 / 2,2 | 34 / 14 | 0,45 / 0,60 | 0,32 / 0,42 |

| -8. | 813,3 | 14,9 / 7,1 | 70 / 75 | 2,2 / 2,5 | 23 / 6 | 0,55 / 0,77 | 0,39 / 0,54 |

| -3. | 1379,4 | 15,5 / 7,3 | 72 / 75 | 2,6 / 4 | 18 / 2 | 0,73 / 1,5 | 0,51 / 1,05 |

| 3. | 1655,3 | 15,4 / 8,6 | 71 / 73 | 3,2 / 7 | 10 / 0 | 1,09 / 3,56 | 0,77 / 2,49 |

| 8. | 1156 | 15,2 / 13,3 | 74 / 74 | 5,2 / 7 | 3 / 0 | 2,33 / 3,66 | 1,63 / 2,56 |

| 13 | 1312,9 | 17,7 / 17,7 | 78 / 78 | 7/ 7 | 0 / 0 | 3,89 | 2,72 |

| 18 | 1148,5 | 21,1 / 21,1 | 87 / 79 | 7 / 7 | 0 / 0 | 4,79 | 3,35 |

| 23 | 435,4 | 25,1 / 25,1 | 82/ 82 | 7 / 7 | 0 / 0 | 5,82 | 4,07 |

| Годовой расход энергии на нагрев 89240 / 19460 кВт.ч* | |||||||

Примечание * - в числителе - значения для расчетной , tв=15оС, а в знаменателе – значения для расчетной tв=7оС

С помощью разработанной методики можно прогнозировать продолжительность стояния расчетных значений параметров микроклимата животноводческих зданий в течение года.

В третьей главе «Теоретическое исследование приточного устройства системы естественной вентиляции помещений для содержания КРС» представлена приближенная математическая модель процессов тепломассообмена в приточном устройстве.

Полученные в разделе 2 данные по расчетному диапазону изменения воздухообмена и возможному диапазону температур и влажности воздуха помещений для содержания КРС, являются исходными для обоснования режимов работы приточных и вытяжных устройств СЕВ. Выбранное для исследований приточное устройство в СЕВ показано на рис. 3., в качестве вытяжного устройства может использоваться шахта, конек или светоаэрационный фонарь.

Принцип работы приточного устройства следующий. В холодный период года наружный воздух, проходя внутри воздуховода, вступает в процесс тепломассообмена с внутренним воздухом коровника через стенку воздуховода. В результате пограничный слой внутреннего воздуха, омывающего воздуховод, охлаждается и из него выпадает конденсат. Наружный воздух в воздуховоде воспринимает теплоту конденсатообразования и нагревается. Кроме того, воздух нагревается и за счет конвективного теплообмена в силу температурного перепада воздушных сред. После выхода из воздуховода приточн

ый воздух смешивается с внутренним воздухом и поступает в зону содержания животных подогретый, что позволяет избежать ощущения «сквозняков». Одновременно происходит непрерывный процесс осушки внутреннего воздуха за счет выпадения конденсата. При конденсации водяных паров из помещения удаляется не только влага, но и ряд вредных газов, таких как аммиак, углекислый газ в силу их большой растворимости в конденсате. Осушка и очистка воздуха от вредных примесей позволяет в зимнее время сократить до минимума объем подачи наружного воздуха, что обеспечивает снижение выбросов вредных газов в атмосферу и экономию тепловой энергии.

ый воздух смешивается с внутренним воздухом и поступает в зону содержания животных подогретый, что позволяет избежать ощущения «сквозняков». Одновременно происходит непрерывный процесс осушки внутреннего воздуха за счет выпадения конденсата. При конденсации водяных паров из помещения удаляется не только влага, но и ряд вредных газов, таких как аммиак, углекислый газ в силу их большой растворимости в конденсате. Осушка и очистка воздуха от вредных примесей позволяет в зимнее время сократить до минимума объем подачи наружного воздуха, что обеспечивает снижение выбросов вредных газов в атмосферу и экономию тепловой энергии. Для определения температуры на выходе приточного устройства рассмотрели процессы тепломассообмена в нем (рис. 4.).

На основании методики построения приближенных математических моделей тепловоздушных процессов, предложенной Позиным Г.М., разработана приближенная математическая модель процессов тепломассообмена в приточном устройстве. Построение приближенной математической модели процессов тепломассообмена приточного устройства заключается в составлении основной системы уравнений по теплу и массе для всех характерных объемов и поверхностей. Исходя из расчетной схемы (рис. 4.), характерным объемом является воздух движущейся в приточном устройстве, а уравнением поверхности – граничные условия (уравнения теплового баланса). Рассматривать будем стационарный режим, когда параметры модели зависят от одной пространственной координаты – длины приточного устройства.

Задаваемые входные параметры: температура внутреннего воздуха, относительная влажность внутреннего воздуха, расход воздуха через приточное устройство, конструктивные параметры приточного устройства (эквивалентный диаметр, периметр и длина воздуховода). Независимый входной параметр – температура наружного воздуха. Выходными параметрами являются температура на выходе приточного устройства, температура стенки – они т

ребуют определения.

Система уравнений, для объема dx, будет иметь следующий вид:

(1)

(1) (2)

(2)Для приведения балансовых уравнений к расчетному виду необходимо подставить вместо потоков их выражения через параметры в соответствии с физическим смыслом, уравнения (3-8):

(3),

(3),  (4)

(4) (5)

(5) (6)

(6) (7),

(7),  (8)

(8)где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией к наружной поверхности воздуховода, Вт/м2ч; αкв – коэффициент теплоотдачи конвекцией от внутренней поверхности воздуховода, Вт/м2ч; r – скрытая теплота фазового превращения воды, Вт/кг; qконд – количество выделившегося конденсата, гр/ч.

Для определения температуры стенки рассмотрен конвективный теплообмен. В результате преобразований получен расчетный вид основной системы уравнений являющейся приближенной математической моделью тепловоздушных процессов в приточном устройстве:

(9)

(9) (10)

(10)Для определения температуры на выходе приточного устройства t(x) необходимо найти температуру стенки приточного устройства, это возможно сделать, решив уравнение (10). Для этого приведем его к линейному виду. Лианеризация производится по методу полиномов наилучшего приближения Чебышева. Примем, что (tв – τст) изменяется, для условий животноводческого помещения, в диапазоне 0…10оС. При этих условиях выразили (tв – τст)4/3 как функцию (tв – τст):

(11)

(11)Максимальная погрешность лианеризации составила 10…15%. Подставим полученное уравнение в (10):

(12)

(12)отсюда:

(13)

(13)Выразим

и представим в виде:

и представим в виде: , (14)

, (14)Подставив в (14) полученное выражение (9) и разделив переменные, получим:

(15)

(15)Интегрируя данное выражение в пределах от начальной величины длины воздуховода, х=0, когда температура поступающего в воздуховод воздуха равна температуре наружного воздуха tн, т.е tн=tвх, до текущего значения длины воздуховода х, когда температура движущегося воздуха равна t(x), и в результате соответствующих преобразований получили исходную зависимость для определения t(x):

(16)

(16)где -

,

,  ,

,

Тогда, степень нагрева наружного воздуха в приточном устройстве равна:

(17)

(17)С помощью разработанной модели можно рассчитать изменение температуры воздуха по длине воздуховода с учетом скрытой теплоты конденсатообразования, если в выражении для коэффициента теплообмена при естественной конвекции (7) принять во внимание дополнительный член, учитывающий теплоту фазового перехода:

(18)

(18)Для определения интенсивности конденсации использовались зависимости, полученные Брдликом П.М., Кожиновым И.А., Петровым Н.Г:

(19)

(19)где φв – относительная влажность воздуха, (безразмерная);

,

,  – упругость насыщенного пара при температуре внутреннего воздуха и температуре стенки воздуховода, Па; ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с; р – барометрическое давление, Па; Δε – разность объемных паросодержаний, %.

– упругость насыщенного пара при температуре внутреннего воздуха и температуре стенки воздуховода, Па; ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с; р – барометрическое давление, Па; Δε – разность объемных паросодержаний, %.Зная количество выделившегося конденсата можно определить степень осушки внутреннего воздуха:

(20)

(20) Была проведена оценка лучистой составляющей показавшая, что в расчете ей можно пренебречь.

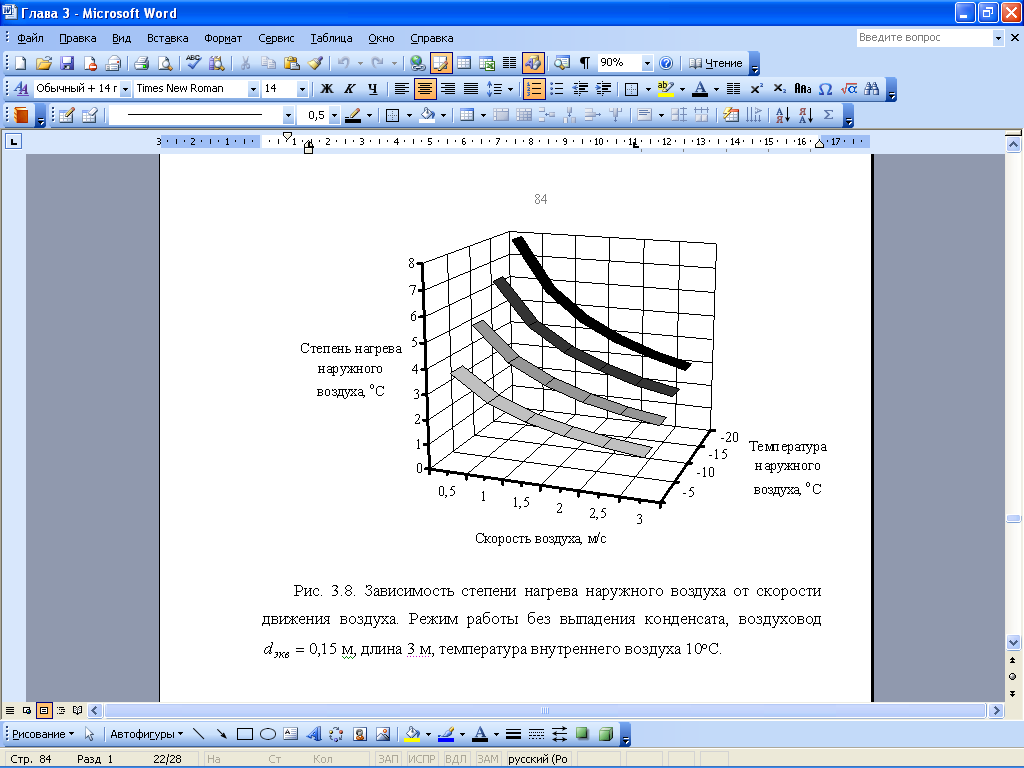

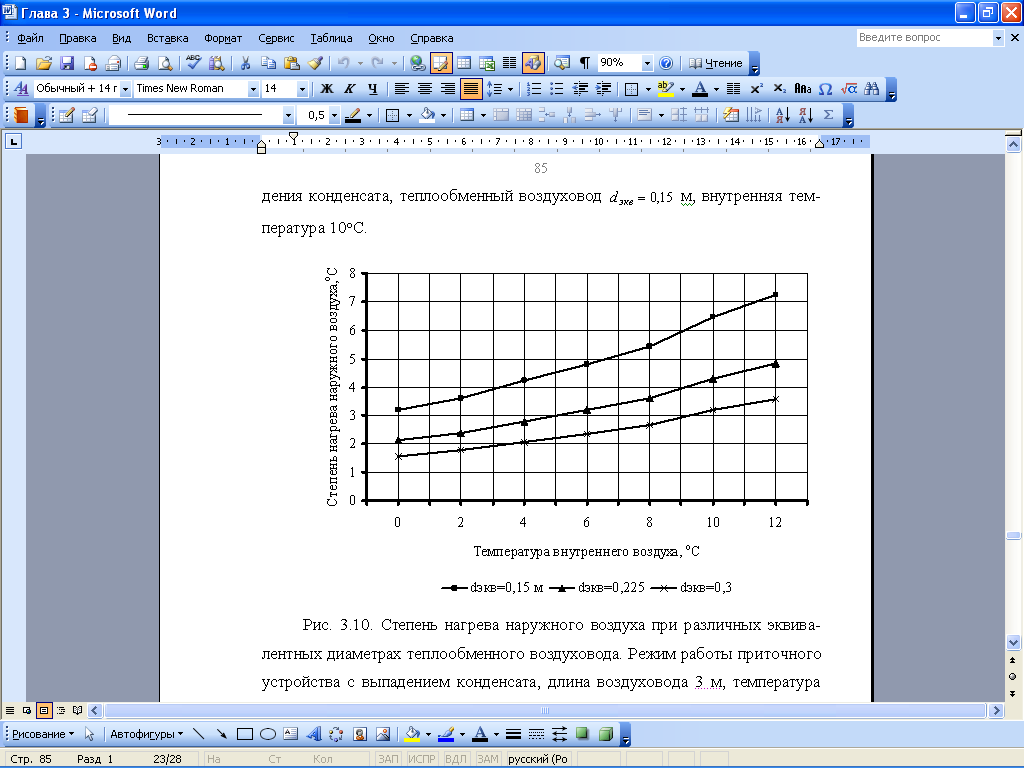

На основе полученной модели построены зависимости степени нагрева холодного воздуха в приточном устройстве от различных факторов, в частности, от скорости движения воздуха по приточному устройству, параметров воздуха в помещении, геометрических параметров воздуховода (рис. 5, 6).

Проведены сравнительные расчеты параметров внутреннего воздуха различных помещений для КРС при использовании приточного устройства (см. рис.7).

Рис. 5. Зависимость степени нагрева наружного воздуха от скорости движения воздуха. Режим работы без выпадения конденсата, воздуховод dэкв=0,15м, длина 3м, температура внутреннего воздуха 10оС, скорость движения воздуха в приточном устройстве 1 м/с

Р

ис. 6. Степень нагрева наружного воздуха при различных эквивалентных диаметрах теплообменного воздуховода. Режим работы приточного устройства с выпадением конденсата, длина воздуховода 3м, температура наружного воздуха -15оС, относительная влажность внутреннего воздуха 80%, скорость движения воздуха в приточном устройстве 1 м/с

ис. 6. Степень нагрева наружного воздуха при различных эквивалентных диаметрах теплообменного воздуховода. Режим работы приточного устройства с выпадением конденсата, длина воздуховода 3м, температура наружного воздуха -15оС, относительная влажность внутреннего воздуха 80%, скорость движения воздуха в приточном устройстве 1 м/с

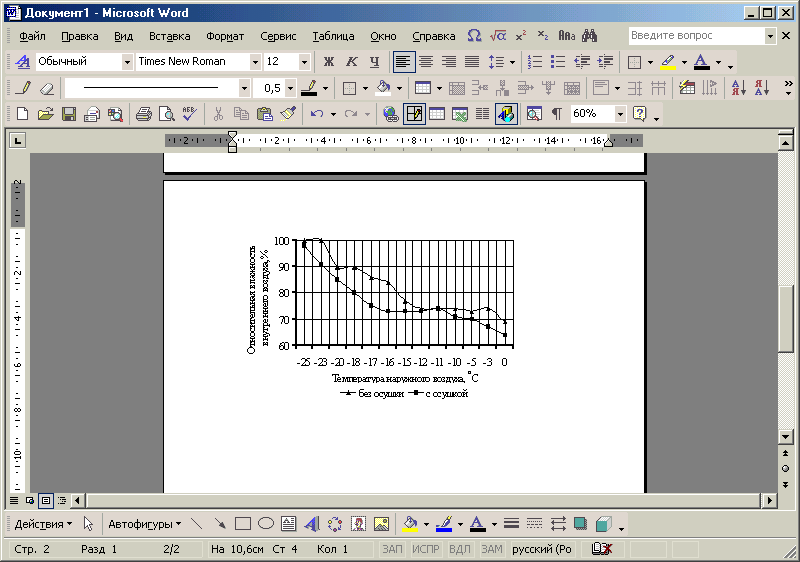

Рис. 7. Влажность внутреннего воздуха с учетом осушки в приточном устройстве на примере неотапливаемого коровника на 150 голов

с осушкой и без осушки

с осушкой и без осушки Полученные зависимости позволяют рассчитать степень нагрева наружного воздуха, количество выделившегося конденсата, степень осушки внутреннего воздуха для приточных устройств различной формы и площади поперечного сечения, при любой длине воздуховода для условий характерных животноводческим помещениям.

В четвертой главе «Экспериментальное исследование приточного устройства системы естественной вентиляции животноводческого помещения» описана экспериментальная установка (рис. 8.), приведена методика проведения и обработки результатов экспериментальных исследований. Целью экспериментальных исследований является проверка адекватности приближенной математической модели процессов тепломассообмена в приточном устройстве системы естественной вентиляции.

Р

ис. 8. Схема лабораторной установки

1 – электронагреватели мощностью 0,7, 1,0, 1,2 кВт; 2 – емкость для воды; 3 – помещение, 4 – наружная стенка, 5 – патрубок, 6 – вентиляторы оконные SandP DEKOR 200C и 300S, производительностью 200 и 300 м3/ч; 7 – окно, 8 – теплоизоляция окна, 9 – воздухозабор наружного воздуха, 10 – воздуховод (длина 3м), 11 – поддон для сбора конденсата, 12 – отверстия для установки измерительных приборов, 13 – ограждение из пленки, 14 – емкость для сбора конденсата, 15 – настольный вентилятор ВНС 20-У4

Экспериментальная установка работает следующим образом. Включаются вытяжные вентиляторы 6, которые создают разрежение в помещении 3, в результате чего наружный воздух через устройство воздухозабора 9 наружного воздуха поступает в воздуховод 10. Теплый влажный воздух помещения 3 омывает наружные стенки воздуховода 10. Холодный наружный воздух, проходя внутри воздуховода 10, вступает во взаимодействие с внутренним воздухом помещения 3 через стенку воздуховода 10. Поток внутреннего воздуха, омывающего воздуховод 10, охлаждается и из него выпадает конденсат.

Измерение всех параметров осуществлялось таким образом, чтобы обеспечить последовательное и полное определение всех характеристик приточного устройства. В ходе эксперимента исследовались приточные устройства с воздуховодами прямоугольного сечения – 100х300мм, 200х300мм.

Исследовали два режима работы приточного устройства. Первый режим работы – "сухой", характеризовался низкой влажностью в помещении (15…25%) и, соответственно отсутствием выпадения конденсата на поверхности приточного устройства. Изменение температуры движущегося воздуха происходило только за счет конвективного теплообмена с окружающей средой. Второй режим работы – "влажный", характеризовался высокой влажностью в помещении (80…90%) и выпадением конденсата на поверхности приточного устройства. Поддержание влажности в помещении осуществлялось путем испарения воды из емкостей за счет нагрева до температуры кипения, и периодическим отключением электронагревателей. Исследуемые параметры регистрировались в течение всего опыта; для обработки использовались параметры, зарегистрированные при установившейся влажности внутреннего воздуха. Экспериментальные исследования выполнялись в течение холодного периода 2007 года.

Таблица 2. Фрагмент результатов экспериментального исследования

| № п/п | Объем подачи воздуха, м3/ч | Температура наружного воздуха, оС | Температура внутреннего воздуха, оС | Относительная влажность внутреннего воздуха, % | Температура движущегося воздуха, оС | ||

| Точка измерения | |||||||

| 1 | 2 | 3 | |||||

| Приточное устройство сечением 100х300мм («сухой» режим) | |||||||

| 1 | 105,8 | -22,4 | 7,2 | 16,1 | -20,6 | -18,2 | -17,4 |

| 2 | 84,2 | -15,8 | 12 | 18,1 | -13,3 | -11,4 | -10,5 |

| 3 | 132,8 | -12,5 | 14,1 | 23,6 | -10,4 | -8,7 | -7,6 |

| 4 | 144,7 | -9,2 | 13,9 | 26,4 | -6,2 | -5 | -4,1 |

| Приточное устройство сечением 100х300мм («влажный» режим) | |||||||

| 1 | 105,8 | -12,6 | 14 | 81 | -9,8 | -6,8 | -4,5 |

| 2 | 78,8 | -11,5 | 14,3 | 83,6 | -7,9 | -5,6 | -3,4 |

| 3 | 138,2 | -21,5 | 13,3 | 82,5 | -18,3 | -15,2 | -12,1 |

| 4 | 138,2 | -12,5 | 15,1 | 80,7 | -8,1 | -5,9 | -4,1 |

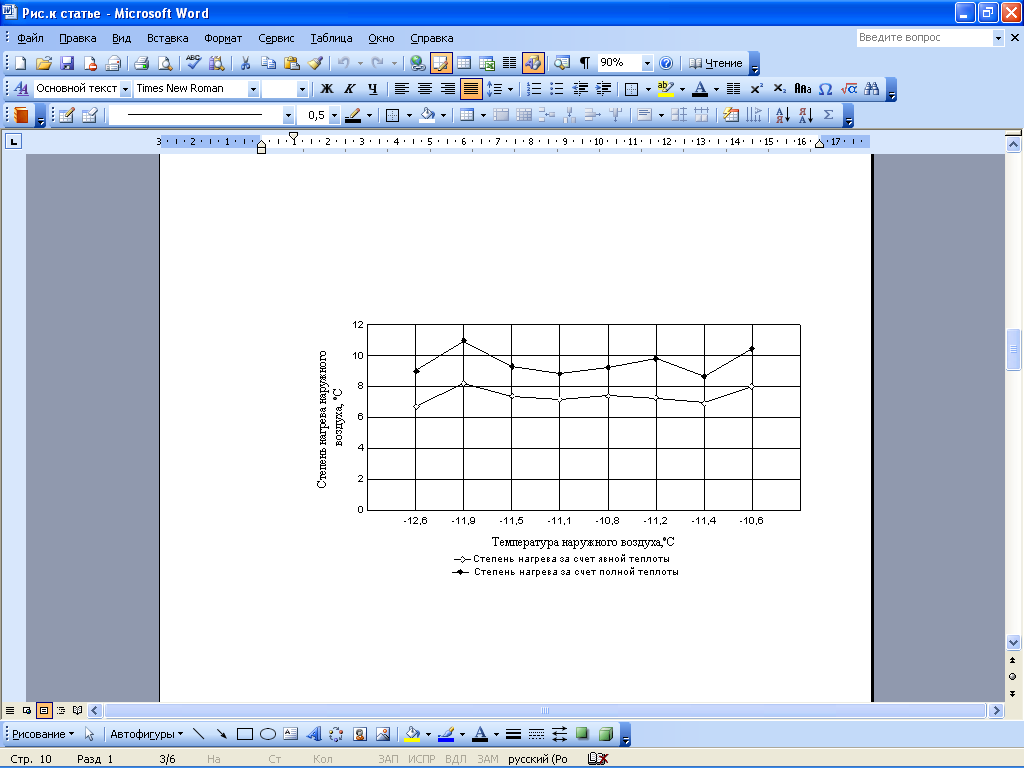

Р

ис.9 Степень нагрева наружного воздуха за счет только конвективного теплообмена и с учетом конденсатообразования для условий лабораторных исследований приточного устройства (tн=-10…-12оС, φв=80…90%, tв=-14…16оС dэкв=0,15м, длина воздуховода приточного устройства 3 м) от температуры наружного воздуха

ис.9 Степень нагрева наружного воздуха за счет только конвективного теплообмена и с учетом конденсатообразования для условий лабораторных исследований приточного устройства (tн=-10…-12оС, φв=80…90%, tв=-14…16оС dэкв=0,15м, длина воздуховода приточного устройства 3 м) от температуры наружного воздухаАналогичные данные получены для приточных устройств сечением 200х300мм.

В период проведения опытов количество конденсата, выделившегося на поверхность воздуховода, колебалось в пределах 0,076…0,154 кг/ч.

Оценка адекватности проводилась на ЭВМ с помощью разработанного алгоритма расчета на основе уравнений (1-19), реализованного в EXEL.

Результаты сопоставления расчетных значений температуры на выходе приточного устройства с экспериментальными значениями обработаны через относительные величины:

Δt′=Δtрасч / Δtэксп,

где Δtрасч – расчетное значение степени нагрева наружного воздуха, оС; Δtэксп – экспериментальное значение степени нагрева наружного воздуха, оС.

Расчетные значения степени нагрева наружного воздуха определялись путем использования, в качестве исходных данных, параметров, характерных для условий проведения эксперимента (tн, tв, φв, L, dэкв, υ, х). В результате расчета получали значение Δtрасч для каждого сочетания исходных параметров, полученных во время эксперимента.

В таблице 3 представлен фрагмент результатов расчета оценки адекватности модели для приточных устройств сечением 100х300мм при "сухом" и "влажном" режиме работы.

Таблица 3 . Статистические характеристики Δt′

| Наименование устройства и режимы работы | Количество ординат в массиве | Среднее значение Δt′ | Стандартное отклонение Δt′ | Доверительный интервал Δt′ | Интервал Δt′ |

| «Сухой» режим работы | 19 | 0,96 | 0,206 | ±0,092 | (0,879;1,051) |

| «Влажный» режим работы | 27 | 1,03 | 0,174 | ±0,066 | (0,964; 1,096) |

Таким образом, отношения экспериментальных и теоретических величин вполне соответствует принятой инженерной точности расчетов, что подтверждает справедливость теоретических предпосылок.

Исследования в производственных условиях проведены на животноводческой ферме малой вместимости Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. По предложениям, разработанным ГНУ СЗНИИМЭСХ, во всех помещениях предусматривается система естественной вентиляции с подачей воздуха через приточное устройство с утилизацией теплоты внутреннего воздуха, удаление воздуха через утепленные шахты естественной вентиляции.

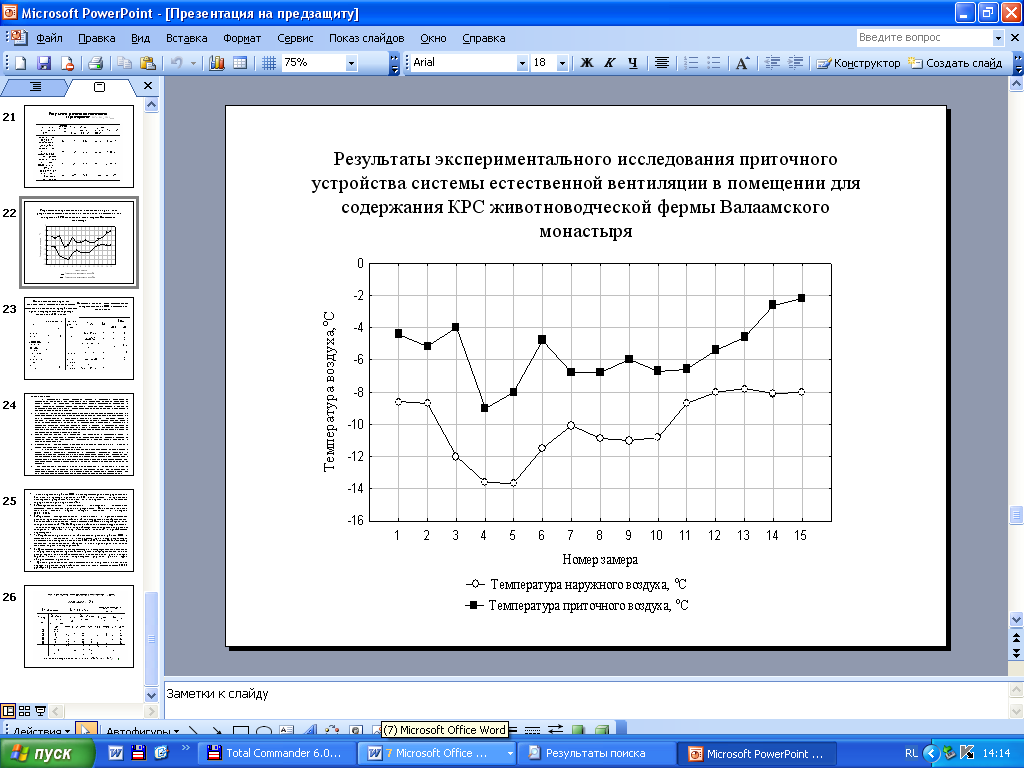

Результаты исследования показали, что температура потока приточного воздуха на выходе из приточного устройства была выше температуры наружного воздуха на 2 – 8оС (рис. 10.).

Рис. 10. Результаты экспериментального исследования приточного устройства системы естественной вентиляции в помещении для содержания КРС животноводческой фермы Валаамского монастыря

т

емпература наружного воздуха, оС;

емпература наружного воздуха, оС;т

емпература приточного воздуха, оС

емпература приточного воздуха, оСВ пятой главе «Разработка предложений по обоснованию режимов работы СОМ с исследуемым приточным устройством и эффективность их применения» рассмотрены пути совершенствование СОМ с естественной вентиляцией на примере телятника на 192 головы. Новый вариант СОМ предусматривает применение в холодный период 6 приточных устройств сечением 200х600мм. В результате частичной осушки внутреннего воздуха происходит снижение воздухообмена, и соответственно снижение энергозатрат на обогрев помещения.

Предлагаемая система позволяет за счет улучшения условий среды обитания: увеличить продуктивность; снизить расход кормов; снизить заболеваемость и падеж животных; увеличить срок службы зданий; снизить энергозатраты; улучшить условия труда обслуживающего персонала.

Годовой экономический эффект за счет осушки составляет 5622,6 рублей (в ценах 2007 года).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Рассмотрены процессы формирования воздушной среды в помещениях для содержания КРС с естественной вентиляцией при изменении воздухообмена, температуры наружного воздуха, мощности местного обогрева и теплопотерь здания. Усовершенствован алгоритм расчета минимально необходимых расходов тепла и воздуха и соответствующих значений сечений приточных и вытяжных устройств систем естественной вентиляцией животноводческого помещения для всего диапазона изменения параметров наружного воздуха и различных расчетных значений параметров внутреннего воздуха.

2. Результаты анализа режимов работы системы естественной вентиляции отапливаемого телятника и неотапливаемого коровника, позволили определить исходные данные для обоснования конструкции и режимов работы приточных и вытяжных устройств: соотношение Fмин:Fмакс для телятника и коровника в холодный период – 1:2,5; в теплый период Fмин:Fмакс для телятника 1:5, коровника – 1:10.

3. Разработанная приближенная модель процессов тепломассообмена позволила определить степень нагрева наружного воздуха, количество выделившегося конденсата и степень осушки внутреннего воздуха.

4. Результаты расчета режимов работы системы обеспечения микроклимата с исследуемым приточным устройством и без него, на примере коровника на 150 голов, показал, что применение исследуемого устройства позволяет, за счет осушки, снизить влажность внутреннего воздуха в среднем на 7%.

5. Результаты сопоставления расчетных значений температуры на выходе приточного устройства с экспериментальными значениями обработаны через относительные величины Δt′=Δtрасч / Δtэксп. Экспериментальные исследования подтвердили адекватность математической модели приточного устройства. Относительное значение величины степени нагрева воздуха Δt′, с надежностью Р=0,95, заключено в интервале [0,964; 1,096].

6. Результаты экспериментального исследования системы естественной вентиляции с приточным устройством в производственных условиях, показали, что степень нагрева наружного воздуха составляла 2 – 8оС. Визуальное наблюдение факела струи показало, что холодная струя приточного воздуха быстро ассимилируется с внутренним воздухом и попадает в зону нахождения животных с приемлемыми параметрами.

7. Разработаны предложения по обоснованию режимов работы системы обеспечения микроклимата, с естественной вентиляцией с исследуемым приточным устройством, для помещения молодняка КРС на 192 головы. Обоснован выбор мощности дополнительного обогрева и дана ориентировочная оценка экономии энергии и потерь привесов. Проведен расчет экономической эффективности, получаемой только за счет осушки внутреннего воздуха. Годовой экономический эффект составил 5622,6 руб. Срок окупаемости 2,9 года.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

- Самсонов А.Н. К вопросу о системе обеспечения микроклимата (СОМ) в помещениях для содержания молодняка КРС // Формирование конкурентоспособности молодых ученых. Материалы конференции-школы молодых ученых и аспирантов СЗНМЦ Россельхозакадемии 26 октября 2005 г. Санкт-Петербург – Пушкин – С. 69.

- Самсонов А.Н. Экспериментальные исследования системы обеспечения микроклимата помещения для содержания молодняка КРС // Инновации молодых ученых – развитию АПК России. Материалы научно-практической конференции 23-24 марта 2006 г. Великие Луки: РИО ВГСХА, 2006. 2006 г. – С. 149-151.

- Козлова Н.П., Максимов Н.В., Самсонов А.Н. Анализ электропотребления и качества воздуха при обосновании систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 5-й Международной научно-технической конференции 16-17 мая 2006 г. Часть 3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. Москва: ГНУ ВИЭСХ, 2006. – с. 158-163.

- Самсонов А.Н. Результаты исследования системы обеспечения микроклимата телятника // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства: Сб. науч. тр. – СПб., СЗНИИМЭСХ, 2006. – Вып. 78. – С.156-162.

- Самсонов А.Н. Выбор мощности нагрева и путей снижения энергозатрат на микроклимат в телятнике // Механизация, техническое обслуживание и ремонт машин: Материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня открытия Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. - Чебоксары: ЧГСХА, 2006. – С. 496-499.

- Самсонов А.Н. Энергозатраты в системах обеспечения микроклимата телятника // Сб.науч.тр. Т 16, Ч 2. Подольск: ВНИИМЖ, 2006. – С. 255-262.

- Вторый В.Ф., Максимов Н.В., Козлова Н.П., Самсонов А.Н. Снижение выбросов аммиака вентиляционными системами животноводческих помещений. Современные проблемы экологии. Доклады всероссийской науч. тех. конф. Книга 2. М-Тула.: ТулГУ, 2006. – С. 77-80.

- Позин Г.М., Самсонов А.Н. Исследование процессов тепломассообмена в энергосберегающем приточном устройстве // Экология и сельскохозяйственная техника. Т.2. Экологические аспекты технологий производства продукции животноводства: Материалы 5-й международной научно-практической конференции. – СПб.: СЗНИИМЭСХ, 2007. – С. 225-231.

- Позин Г.М., Самсонов А.Н. Исследование приточного устройства системы естественной вентиляции животноводческого помещения // Техника в сельском хозяйстве. – 2007. - №5. – С. 12-15.

- Самсонов А.Н. Энергозатраты на обогрев телятников // Сельский механизатор. – 2007 . - №9. – С. 42.

Ртп. СЗНИИМЭСХ Заказ № Подписано к печати 2007 г.

Объём 1 печ.л. Тираж 75 экз.