Ао «цниипромзданий»

| Вид материала | Документы |

| G, кг/м×ч, при разности давлений DP 1 - пластичная шамотная глина; 2 1 - поток воздуха через рабочую обойму; 2 11. Обследование отдельных видов ограждающих конструкций 11.2. Покрытия и кровли |

- Ао «цниипромзданий» гаражи стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, 1634.19kb.

- Зао «Высокие технологии», 40.49kb.

- Разработаны цниипромзданий Госстроя СССР, 459.95kb.

- Разработаны цниипромзданий Госстроя СССР, 459.18kb.

- Справочное пособие к снип серия основана в 1989 году, 779.11kb.

- Норматив™ pro пользователь: тов ``Централь`` sn: 00999807 19. 07. 2010 гост 25628-90, 1599.75kb.

- Нормативных документов в строительстве, 520.87kb.

- Государственный стандарт союза сср окна деревянные для производственных зданий типы,, 216.09kb.

- Нормативных документов в строительстве, 1038.43kb.

- Нормативных документов в строительстве, 697.69kb.

10.7.1. Свойство ограждения или материала пропускать воздух называется воздухопроницаемостью. При разности давлений воздуха с одной и с другой стороны ограждения через ограждение может проникать воздух в направлении от большего давления к меньшему. В зимних условиях в отапливаемых помещениях температура внутреннего воздуха существенно выше наружного воздуха, что обуславливает разность их объемных масс, в результате чего и создается разность давлений воздуха с обеих сторон ограждения. Разность давлений воздуха может возникнуть также под влиянием ветрового напора.

Если фильтрация происходит в направлении от наружного воздуха в помещение, то она называется инфильтрацией, при обратном направлении - эксфильтрацией.

С теплотехнической точки зрения воздухопроницаемость ограждения является отрицательным явлением, так как в зимнее время инфильтрация холодного воздуха вызывает дополнительные потери тепла ограждениями и охлаждение помещений, а эксфильтрация может неблагоприятно отразиться на влажностном режиме конструкций ограждений, способствуя конденсации в них влаги.

10.7.2. Методика расчета и требуемое нормативное сопротивление воздуха проницанию ограждающих конструкций регламентируются СНИП II-3-79*.

10.7.3. Современные методы экспериментального определения воздухопроницаемости материалов и конструкций основаны на том, что в результате искусственно создаваемого избыточного давления или разрежения через образец материала или конструкции, заключенного в особую обойму, проходит воздушный поток, замеряемый счетчиком; в то же время замеряется избыточное давление или разрежение, поддерживаемое в продолжении испытаний на определенном уровне.

10.7.4. Обследование воздухопроницаемости стыковых соединений наружных стеновых панелей производят при помощи приборов типа ИВС-3 или ДСК-3 (рис. 10.8). При испытаниях обойма прибора должна плотно прилегать к поверхности проверяемого участка стыка.

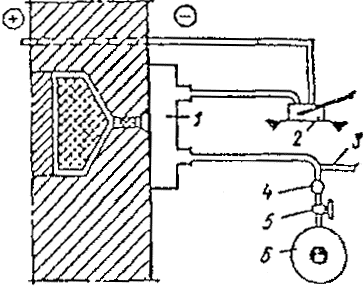

10.7.5. При проверке на воздухопроницаемость стыковых соединений панелей на поверхность стыка с наружной стороны устанавливают обойму длиной 1 и шириной 0,2 м, а при проверке пересечений вертикального и горизонтального стыков - обойму размером 0,50´0,5 м и герметизируют по периметру (рис. 10.9). В обойме имеются два штуцера: один для присоединения к источнику разрежения, второй - к манометру. Измеритель расхода воздуха с краном для регулировки и термометром для определения температуры отсасываемого воздуха устанавливают на воздуховоде между обоймой и источником разрежения. Обойму делают из кровельной стали. В качестве источника разрежения используют, например, бытовой пылесос. Разность создаваемых давлений в помещении и под обоймой измеряют микроманометром.

10.7.6. Испытание на воздухопроницаемость проводят при разности давлений 100, 50, 30, 10, 5 Па, начиная от больших значений. Испытания при каждой разности давлений длятся 5 мин после стабилизации давления. Время отсчитывают по секундомеру, записывают показания манометра и счетчика расхода воздуха через каждую минуту. Температуру отсасываемого воздуха измеряют в начале и по окончании испытаний.

Рис. 10 8 Прибор ДСК-3 для определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций

Рис. 10.9. Схема установки для испытания устья стыка на воздухопроницаемость

1 - металлическая обойма; 2 - микроманометр, 3 - термометр, 4 - измеритель расхода воздуха, 5 - газовый кран; 6 - пылесос

По средним значениям расхода воздуха G, кг/м×ч, при разности давлений DP, Па, строят график зависимости G=f(DP). По графику находят коэффициент воздухопроницаемости стыка Gc, который определяется расходом воздуха в килограммах через 1 м стыка при DP=10 Па. Воздухопроницаемость должна быть не более величии, приведенных в табл. 10.2.

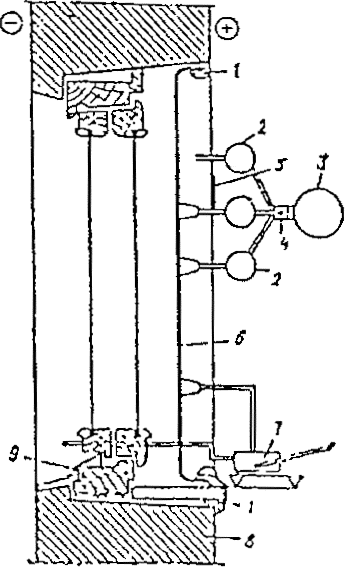

10.7.7. Для определения воздухопроницаемости оконного заполнения устанавливают обойму, размеры которой должны быть такими, чтобы охватить по периметру всю площадь светопроема. Разрежение под обоймой создают одним или несколькими бытовыми пылесосами (рис. 10.10). В остальном методика испытаний такая же, как при определении воздухопроницаемости стыков.

Обработка результатов измерений заключается в определении расхода воздуха через площадь окна или через 1 м сопряжения оконного блока со стеной и построении зависимости расхода воздуха от перепада давлений. Площадь окна для вычисления коэффициента воздухопроницаемости принимают равной площади оконного проема с наименьшим размером в свету.

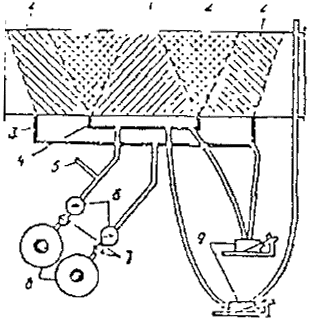

10.7.8. Воздухопроницаемость стеновых конструкций проверяют аналогичной установкой, состоящей из рабочей обоймы размером 0,5´0,5 м с тремя штуцерами, защитной обоймы размером 1,2´1,2 м с двумя штуцерами и тремя отверстиями для вывода штуцеров рабочей обоймы (рис. 10.11). Установка комплектуется также двумя регуляторами, двумя микроманометрами и термопарами. Методика испытания такая же, как при определении воздухопроницаемости стыков.

Рис. 10.10. Схема установки для испытания оконного заполнения на воздухопроницаемость

1 - пластичная шамотная глина; 2 - расходомер; 3 - пылесос, 4 - кран; 5 – термометр; 6 – обойма; 7 - микроманометр; 8 - стена; 9 - оконная коробка

Рис. 10.11. Схема установки для испытания стены на воздухопроницаемость

1 - поток воздуха через рабочую обойму; 2 - поток воздуха через защитную обойму; 3 - защитная обойма; 4 - рабочая обойма; 5 – термометр; 6 – расходомер; 7 - регулятор расхода; 8 – пылесос; 9 - микрометр

10.7.9. Результаты испытаний сравнивают с данными табл. 10.2, и на этой основе дают оценку воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

В табл. 10.2 приведены нормируемые значения воздухопроницаемости GH, кг/(м2×ч) ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Таблица 10.2

Нормативная воздухопроницаемость GH ограждающих конструкций зданий и сооружений [III-4]

| Вид ограждающей конструкции | GH, кг/(м2×ч), не более |

| 1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных зданий и сооружений | 0,5 |

| 2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |

| 3. Стыки между панелями наружных стен: | |

| а) жилых зданий | 0,5 |

| б) производственных зданий | 1,0 |

| 4. Входные двери в квартиры | 2 |

| 5. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий, окна производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |

| 6. Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |

| 7. Зенитные фонари производственных зданий | 10,0 |

11. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

11.1. Наружные стены

11.1.1. Определение технического состояния стеновых конструкций производится визуально и путем инструментальных обследований.

11.1.2. При визуальном осмотре конструкций определяют конструктивную схему стен (несущие, самонесущие или навесные) и вид материалов, тип кладки, толщину швов для кирпичных и блочных стен; для панельных стен - тип панелей, наличие и состояние закладных деталей; состояние участков опирания ферм, прогонов, балок плит на стены; состояние осадочных температурных швов; состояние защитных покрытий; наличие дефектных участков, трещин, отклонений от вертикали, а также разрушение фактурного и защитного слоев, проницаемость швов, коррозию арматуры и закладных деталей панелей; наличие высолов, потеков, конденсата, пыли и др.; их распространение и причины появления; состояние стыков и узлов сопряжении, обрамлений оконных и дверных проемов; вид и состояние гидроизоляции стен, ее расположение по отношению к отмостке. Производится также проверка состояния защитных устройств, водоотводящих устройств крыш (желобов, труб, карнизных свесов), подоконных сливов и т.д.

В местах разрушения указанных защитных устройств определяется состояние несущих элементов стен.

11.1.3. Основными причинами образования трещин, разрушения и деформации стен являются:

а) периодическое их увлажнение и высыхание в сочетании с знакопеременными перепадами температуры;

б) неравномерная осадка фундаментов.

11.1.4. Влажный внутренний воздух помещения, диффундируя через конструкцию стены, попадает в холодную ее зону вблизи наружной поверхности и выпадает в виде конденсата. При замораживании материала, поры которого частично или полностью заполнены водой, возникают значительные напряжения, во много раз превосходящие прочность материалов, вследствие чего происходит образование трещин и разрушение материалов стеновых конструкций.

11.1.5. В помещениях с высокой влажностью или мокрыми технологическими процессами разрушение стен, как правило, происходит вследствие ухудшения свойства материала пароизоляции или наличия плотного наружного слоя, способствующего накоплению конденсационной влаги и толще стены в зимних условиях эксплуатации.

11.1.6. Основные причины увлажнения стеновых конструкций и методика определения влажностного их состояния приводятся в разд. 10.6 настоящего Пособия.

11.1.7. Осадка фундамента и вследствие этого образование трещин и повреждения конструкций стен чаще всего происходят в начале периода эксплуатации здания. Позднее это может происходить вследствие изменения гидрогеологических условий местности, возведения подземных сооружений вблизи здания, надстройки дополнительных этажей и др.

11.1.8. Неравномерная осадка фундамента приводит к появлению в стенах трещин, клиновидному раскрытию стыков в крупнопанельных зданиях, искривлению горизонтальных элементов здания, перекосу конструктивных элементов, отклонению стен здания от вертикали.

Появление наклонной, так называемой «трещины среза», всегда свидетельствует о неравномерной осадке фундаментов вследствие большой разницы от нагрузок различных частей здания, о пренебрежении устройством ступенчатых фундаментов.

11.1.9. При возведении пристроек новые стены, из-за сжатия грунта и усадки швов трескаются, между участками кладки разной высоты из-за разной просадки грунта также возникают трещины.

В процессе надстройки этажей часто перегруженными оказываются стены первого этажа, о чем свидетельствуют вертикальные трещины, в более сложных случаях - раковинообразное отваливание участков кирпичных стен.

11.1.10. Выявление трещин производится при визуальном осмотре, а скрытые под штукатурным слоем трещины определяются путем простукивания молотком с очисткой поверхности кладки от штукатурного слоя, а также путем вскрытия глубинных слоев кладки.

При обнаружении трещин в стеновых конструкциях определяются характер и вид трещин, причины появления, их количество, ширина раскрытия, протяженность и глубина. Замеры величин трещин и наблюдение за их развитием производятся в соответствии с указаниями разд. 5.3. настоящего Пособия.

11.1.11. Определение кинетики развития деформаций стен осуществляется путем их многократных измерений через определенные интервалы времени в зависимости от скорости развития деформаций.

Отклонение стен от вертикали производится замером абсолютных величин отклонения, измерение которых производится в соответствии с указаниями разд. 5.2. настоящего Пособия.

11.1.12. При обследовании технического состояния кирпичной (каменной) кладки стен фиксируются: наличие волосяных трещин, пересекающих количество рядов кладки, вертикальные и косые трещины (независимо от величины раскрытия), образование вертикальных трещин между продольными и поперечными стенами, размораживание и выветривание кладки, отделение облицовки, наклоны и выпучивание стен в пределах этажа, раздробление камня или смещение рядов кладки по горизонтальным швам; устанавливаются степень коррозии металлических затяжек, разрывы или выдергивание стальных связей и анкеров, кренящих стены к колоннам и перекрытиям.

Особое внимание надо уделять состоянию пароизоляционных слоев и горизонтальной гидроизоляции в плоскости сопряжения стены с конструкцией фундамента и цоколя.

11.1.13. Глубина разрушения раствора в швах кирпичной кладки определяется с помощью щупа. В панельных стенах трещины в материале определяются визуально с замером ширины раскрытия трещин или выявляются путем измерения воздухопроницаемости конструкций по методике, изложенной в разд. 10.7 настоящего Пособия.

11.1.14. Оценка категории технического состояния каменных стен по внешним признакам производится в соответствии с данными, приведенными в табл. II-2 прил. II, а технического состояния железобетонных панелей - по табл. II-1 прил. II.

11.1.15. При обследовании конструкций стен важным является изучение факторов, определяющих их долговечность и теплотехнические качества: влажностное состояние, водо-, воздухопроницаемость, сопротивление теплопередаче конструкций.

Методы определения указанных факторов приводятся в разд. 10 настоящего Пособия.

11.1.16. Инструментальное определение прочностных характеристик стеновых каменных конструкций производится по методике и рекомендациям разд. 7 настоящего Пособия.

11.1.17. Определение прочностных характеристик материалов кирпичных стен (кирпича, раствора) производится также путем лабораторных испытаний отобранных из кладки образцов, согласно указаниям ГОСТов 10180-90; 5802-86 и 12730,0-78. Отбор проб материалов кладки целесообразно производить из простенков, если это не вызывает их значительного ослабления, в противном случае - из подоконной кладки в непосредственной близости от простенков.

Для испытаний на прочность при сжатии и изгибе, водопоглощение, как правило, должны отбираться целые кирпичи с неразрушенными гранями и углами.

11.1.18. Определение прочности бетона в панелях может производиться как путем отбора проб бетона из конструкций, так и неразрушающими методами в соответствии с указаниями разд. 5 и 6 настоящего Пособия.

11.1.19. Пробы материалов стен производственных зданий с агрессивными средами подвергаются химическому анализу, которым выявляют характеристику рН среды водной вытяжки, количество химических реагентов, характерных для данного производства, количество и состав растворимых солей.

11.1.20. Полученные данные о весовой влажности проб сопоставляются с соответствующими нормативными величинами, указанными в СНИП II-3-79* «Строительная теплотехника», которые ограничивают содержание влаги в ограждениях к началу и концу периода влагонакопления (период с отрицательными среднесуточными температурами).

11.1.21. На основании полученных при обследовании результатов производят поверочные расчеты в соответствии с требованиями СНиП II-3-79*, СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84* в результате которых делается заключение о соответствии показателей стеновых конструкций нормативным требованиям и при необходимости разрабатываются рекомендации по обеспечению их эксплуатационных качеств.

11.2. Покрытия и кровли

11.2.1. Техническое состояние конструкций покрытий определяется состоянием его несущей и ограждающей частей.

Вопросы обследования несущей части покрытий рассмотрены в разделах 6-9, поэтому в настоящем разделе рассматриваются только вопросы натурных обследований ограждающей части покрытия.

11.2.2. Из всех элементов покрытия ограждающей части кровля находится в наиболее сложных условиях эксплуатации: она подвергается воздействию солнечной радиации, больших температурных перепадов, атмосферных осадков и агрессивных примесей в них, механическим воздействиям.

11.2.3. Визуальный осмотр покрытия производят как со стороны кровли, так и со стороны помещений. При этом определяют:

конструктивные схемы покрытий, карнизных узлов и закладных деталей креплений;

состояние нижней поверхности покрытия, наличие коррозии бетона и арматуры, состояние узлов опирания плит покрытия на несущие элементы (ферм, балок и др.);

состояние осадочных и температурных швов;

состояние защитных покрытий;

толщину элементов покрытия и кровли,

наличие дефектных участков (трещин, пробоин, прогибов), высолов, потеков, конденсата, пыли, их распространение и причины появления. Изучаются условия эксплуатации покрытия; состояние систем водоотвода (в том числе лотков, желобов и водопроемных воронок и т.п.), размеры пылевых и снеговых отложений, водозастойные участки;

состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию и правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов.

11.2.4. При обследовании кровель из рулонных материалов изучаются:

состояние защитного слоя, крупнозернистой подсыпки, а также наличие запыления или заиливания участков кровель;

состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию и правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов;

состояние изоляции в местах пропуска через кровлю водосточных воронок, оттяжек, ограждений и т.п.;

просадка участков кровель, механические повреждения кровель в местах перепада высот;

фактический уклон кровли и его соответствие проектным данным;

соответствие направления приклейки уклонам кровли и проекту;

состояние поверхности изоляционных слоев - вмятины, воздушные и водяные мешки и потеки мастик в швах;

детали сопряжения кровли с выступающими элементами на покрытиях (фонарные конструкции, вентиляционные шахты, парапеты и т.п.). При этом определяются величины подъема ковра на вертикальную стенку, выявляются случаи растрескивания ковра, губчатость и оплывание приклеивающих мастик, надежность заделки ковра в местах примыканий.

11.2.5. Вследствие недостаточной долговечности кровель из рулонных материалов (рубероида, стеклорубероида и аналогичных материалов) в процессе многолетней их эксплуатации производят ремонт и восстановление их эксплуатационных качеств, часто не соблюдая первоначальных проектных решений. Поэтому для установления при натурных обследованиях фактического состава кровли и состояния тепло- и гидроизоляционных слоев производят ее вскрытие, в результате чего устанавливают состояние и влажностной режим теплоизоляции, прочность приклейки пароизоляционного и гидроизоляционного слоев к основанию, величину нахлестки полотнищ и состояние выравнивающих слоев.

11.2.6. Количество вскрытий кровли назначают в соответствии с конкретными задачами исследований. Вскрытие защитного слоя и рулонной кровли выполняют на площади примерно 30´30 см. Здесь же пробивается стяжка на площади 15´15 см. Составляют эскизы конструкций с послойным описанием материалов и замеренной толщиной каждого слоя. Одновременно производят отбор проб материалов для определения их влажности и физико-технических характеристик. Вскрытие кровельного ковра допускают только при отсутствии атмосферных осадков. По окончании работ немедленно заделывают места вскрытий.

11.2.7. При обследовании стальных кровель следует проверить состояние окраски, плотность фальцев, разжелобков, свесов и крепление их к костылям, состояние настенных желобов, лотков и воронок водосточных труб, наличие пробоин в кровле, в особенности в настенных желобах и возле стоячих фальцев, состояние покрытий брандмауэров, дымовых и вентиляционных труб.

11.2.8. Для кровель из штучных материалов (черепицы, асбестоцементных листов) дополнительно выявляют:

величины продольных и поперечных нахлесток и свеса за карнизную доску;

соответствие количества и размещение креплений проекту;

примыкания к выступающим над кровлей частям;

наличие фартуков в местах примыканий к вертикальным конструкциям и воротников из оцинкованной стали к трубам;

качество заделки зазоров между отделкой ендов, разжелобкой и примыкающей поверхностью кровли;

покрытие коньков и ребер фасонными элементами; плотность прилегания элементов кровель к обрешетке; наличие и состояние компенсационных швов, рабочих ходов по кровле.