Указом Президента Республики Беларусь №710, 2009 год объявлен в нашей стране Годом родной земли. На первом урок

| Вид материала | Урок |

- Тема урока: «Зямля бацькоў мая зямля», 190.58kb.

- Указом Президента Республики Беларусь от 02. 2011 г. №43 2011 год объявлен Годом предприимчивости, 258.61kb.

- Указом Президента Республики Беларусь 2012 год объявлен Годом книги. Такое решение, 200.21kb.

- Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 07. 09. 2007, в редакциях Указов, 66.15kb.

- о проведении Года, 35.19kb.

- Доклад о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 2009, 136.68kb.

- Республики Беларусь 15 августа 2006, 202.35kb.

- На основании части первой подпункта 1 и подпункта 8 пункта 1 постановления Совета Министров, 453.79kb.

- Указов Президента Республики Беларусь от 08. 02. 2008 n 70, от 23. 01. 2009 n 52,, 788.7kb.

- Указов Президента Республики Беларусь от 08. 02. 2008 n 70, от 23. 01. 2009 n 52,, 791.86kb.

МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ФИЗИКИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА

«ЗЯМЛЯ БАЦЬКОЎ — МАЯ ЗЯМЛЯ»

К. А. Петров, методист высшей

категории управления учебно-методической работы ГУО «Академия последипломного образования»

Указом Президента Республики Беларусь № 710, 2009 год объявлен в нашей стране Годом родной земли. На первом уроке физики в новом учебном году рекомендуем рассмотреть следующие вопросы:

— основные направления развития белорусской физической науки;

— история развития физики в Беларуси, известные белорусские физики;

— физика и охрана природы Беларуси, роль энергосбережения в решении экологических проблем.

Цель урока:

а) развитие представлений о физике как части общечеловеческой культуры;

б) осознание значения физической науки для социально-экономического развития страны;

в) воспитание убежденности, что разумное использование достижений физики способствует росту благосостояния общества, охране окружающей среды.

Информационно-методическое обеспечение урока:

— подборка документов, публикаций в прессе;

— видеосюжеты, мультимедийное сопровождение;

— государственная символика, наглядная агитация;

— выставка детских работ (рисунков).

Формы организации первого урока

В зависимости от возраста и подготовки учащихся учитель подбирает соответствующее содержание и методы преподавания. Это могут быть: беседа, устный журнал, дискуссии, круглый стол, экскурсия и др.

Информационное содержание урока

Из приведенного ниже информационного материала учитель и учащиеся отбирают и используют наиболее актуальные для них сведения

Основные направления развития белорусской физической науки.

Физические институты Национальной академии наук

| Институты | Адрес | Направление деятельности | Телефон и электронный адрес |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Государственное научное учреждение ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б. И. СТЕПАНОВА | просп. Независимости, 68, 220072, г. Минск, Республика Беларусь | Лазерная физика, разработка и создание новых лазерных источников и систем различного назначения; нелинейная и квантовая оптика, лазерная спектроскопия; нелинейная динамика сложных систем; физика квантоворазмерных структур; перенос оптического излучения и оптика рассеивающих сред, оптические методы исследования и диагностики природных объектов и биологических сред; физика элементарных частиц и ядерных реакций | Факс: (017)284-08-79. E-mail: ifanbel@ ifanbel.bas-net.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

| Государственное научное учреждение ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМЕНИ А. В. ЛЫКОВА | ул. П. Бровки, 15, 220072, г. Минск, Республика Беларусь | Исследования процессов тепло- и массообмена в капиллярно-пористых телах, реологических и неравновесных системах, турбулентных неоднородных потоках, плазме и при взаимодействии излучения с веществом. Теплофизика. Водородная энергетика, топливные элементы. Наноматериалы и нанотехнологии. Энергосберегающие технологии, топочное и котельное оборудование, теплообменники на тепловых трубах, тепловые насосы, холодильное оборудование. Научные основы энергетики и энергосбережения, энергоаудит. Металлургия и металлургические процессы. Сжигание и переработка твердых топлив и отходов, технология и техника сушки. Плазменные технологии и техника. Технологии и техника неравновесных процессов. Термосинтез. Электрореология, магнитореология. Тепловые процессы в биомедицине. Мембранные технологии. Аппаратура для теплофизических исследований. Гелиотехника | Факс: (017) 292-25-13. E-mail: office@itmo.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Государственное научное учреждение ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ул. Академика В. Ф. Купревича, 10, 220141, г. Минск, Республика Беларусь | Физика процессов генерации и транспортировки пучков частиц и энергии. Развитие научных и технологических основ создания и обработки новых конструкционных материалов. Разработка технологий нанесения защитных, защитно-декоративных, упрочняющих, износостойких и биосовместимых покрытий. Создание многофункциональных и специализированных материалов, многокомпонентных материалов на основе термодинамически стабильных соединений | Факс: (017) 263-76-93. E-mail: phti@belhost.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

| Государственное научное учреждение ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ | ул. Академическая, 16, 220072, г. Минск, Республика Беларусь | Физика неразрушающего контроля. Разработка методов, средств и информационных технологий неразрушающего контроля и технической диагностики материалов, изделий и промышленных объектов | Факс: (017) 284-17-94. E-mail: admcom@ iaph.bas-net.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

| Государственное научное учреждение ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СОСНЫ) | ул. Академика А. К. Красина, 99, 220109, г. Минск, Республика Беларусь | Фундаментальные и прикладные исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц, физики высоких энергий; исследования и разработки в области ядерных и радиационных технологий, ядерной энергетики в интересах различных отраслей народного хозяйства; исследование и разработка технологий минимизации техногенных рисков | Факс: (017)299-43-55. E-mail: jinpr@ sosny.bas-net.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

| Государственное научное учреждение НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ | пл. Тизенгауза, 7, 230023, г. Гродно, Республика Беларусь | Межфазные взаимодействия в гетерогенных средах на микро- и наноуровнях, создание новых функциональных материалов. Биомеханика и диагностика биомеханических систем. Разработка ресурсосберегающих систем, ресурсосберегающих технологий в процессах производства и эксплуатации материалов и изделий. Инновационная деятельность | Факс: (0152) 73-81-85, 72-01-00. E-mail: resource@ mail.grodno.by Веб-сайт: ссылка скрыта |

Академики-физики Национальной академии наук

| Фамилия, имя, отчество | Годы жизни | Научные работы |

| 1 | 2 | 3 |

| АПАНАСЕВИЧ Павел Андреевич | р. 14.07.1929, д. Староселье Докшицкого р-на Витебской обл. | Научные исследования по теории взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, лазерной физике, нелинейной оптике и спектроскопии. Предложил физически обоснованную классификацию вторичного свечения; дал обоснование уравнений вероятностного метода в теории поглощения и испускания света; построил квантово-кинетические уравнения немарковского типа и на их основе провел анализ действия мощного излучения на спектрально-оптические характеристики атомов и молекул; развил теорию параметрического взаимодействия световых волн и обращения волнового фронта в резонансных средах. Внес вклад в изучение вынужденного и когерентного комбинационного рассеяния, взаимодействия и синхронизации мод в импульсных лазерах, генерации сверхкоротких световых импульсов, двухфотонного поглощения света, орто-параконверсии молекул водорода |

| БОРИСЕВИЧ Николай Александрович | р. 21.09.1923, пос. Лучной Мост Березинского р-на Минской обл. | Исследования по люминесценции и спектроскопии сложных молекул, квантовой электронике, инфракрасной технике. Им разработана статистическая теория фотофизических процессов в сложных молекулах, введены новые спектроскопические характеристики молекул и разработаны методы их определения; получены соотношения, связывающие все основные спектральные и люминесцентные характеристики сложных молекул. Решена проблема антистоксовой люминесценции. Открыто новое явление стабилизации-лабилизации электронно-возбужденных многоатомных молекул, зарегистрированное как научное открытие. Обнаружены и изучены: термически активированная и инициированная лазерным излучением замедленная флуоресценция, люминесценция при электрическом возбуждении, поляризация люминесценции и вынужденного излучения, а также генерация излучения сложно-молекулярных паров. С помощью пико- и фемтосекундных лазерных импульсов исследованы сверхбыстрые релаксационные процессы и структурные перестройки в органических молекулах; при охлаждении молекул в сверхзвуковых струях получены тонкоструктурные спектры свободных молекул и комплексов, позволившие сделать важные выводы об их строении |

| Продолжение | ||

| 1 | 2 | 3 |

| БОЙКО Борис Борисович | 06.08.1923, д. Ходоровка Горецкого р-на Могилевской обл. - 29.08.1999 | Научные работы по вынужденной оптической анизотропии и квантовой электронике. Разработал теоретические и экспериментальные основы поляризационно-оптического метода изучения процессов течения вязких сред. Создал оригинальное импульсное поляризационно-оптическое устройство для экспериментального изучения явления вынужденной оптической анизотропии, оптический квантовый генератор с усилением при отражении от усиливающей среды и фильтры для управления лазерным излучением. Предсказал явление оптического гистерезиса при отражении от нелинейной среды, подтвержденное впоследствии на опыте |

| БУРАКОВ Виктор Семенович | р. 25.03.1931, д. Заболотье Ушачского р-на Витебской обл. | Работы по квантовой электронике и спектроскопии плазмы. Разработал методы изучения параметров лазеров, повышения их к.п.д, получил специальные режимы их работы для целей спектроскопии плазмы; выяснил процессы взаимодействия мощного лазерного излучения с низкотемпературной плазмой, природу наблюдаемых при этом нелинейных эффектов; развил методы внутрирезонаторной спектроскопии и расширил области ее применения. Совместно с Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе АН СССР исследовал высокотемпературная плазма в установках "Токамак" методом резонансной лазерной флуоресценции. Осуществил разработку новых методов спектрального анализа и их внедрение на предприятиях республики |

| ВОЙТОВИЧ Александр Павлович | р. 05.01.1938, д. Рачкевичи Копыльского р-на Минской обл. | Работы по лазерной физике и оптике, динамике нелинейных систем, физике наноразмерных структур. Предложен и развит метод селекции частот лазеров, основанный на различии параметров насыщения сред. Обнаружены качественно новые поляризационные явления в газовых лазерах в магнитном поле. Установлена роль процессов вынужденного комбинационного резонансного рассеяния в активной среде в формировании характеристик лазера в магнитном поле. Предложены и развиты резонансные фазово-поляризационные методы квантовой электроники и лазерной спектроскопии. Показана эффективность этих методов для селекции частот в различного типа лазерах и для повышения чувствительности внутрирезонаторной лазерной спектроскопии. Создана поляризационная динамика нелинейных систем и показано, в частности, что время формирования поляризации генерируемого излучения является характерной константой лазера, которая в определенных случаях существенным образом влияет на динамику. Определены и изучены в лазерах явления спонтанного нарушения поляризационной (зеркальной) симметрии вплоть до получения полной киральной чистоты. Найдены новые активные среды на основе кристаллов с примесными и собственными радиационными центрами окраски. Предложены пленочные структуры с пространственно организованной сеткой наномерных кристаллов и изучены их свойства |

| ГОНЧАРЕНКО Андрей Маркович | р. 02.01.1933, д. Версонка Крупского р-на Минской обл. | Работы по физической и интегральной оптике, квантовой электронике. Исследовал свойства круговых оптических осей поглощающих кристаллов и кристаллических пластинок, поверхностей показателей преломления и коэффициентов поглощения. Разработал теорию анизотропных диэлектрических волноводов и световодов, выявил влияние анизотропии на типы волн, локализацию энергии и критические частоты волноводов, детально изучил изотропные и кристаллические планарные волноводы интегральной оптики, затухание и усиление света в тонкопленочных волноводах, рассмотрел волноводные свойства неоднородных тонкопленочных слоев и определил характеристики собственных мод неоднородного световода. Построил теорию распространения гауссовых эллиптических пучков в линзоподобных анизотропных и неоднородноактивных средах |

| ДОСТАНКО Анатолий Павлович | р. 02.07.1937, д. Обчин Любанского р-на Минской обл. | Работы по проблемам микроэлектроники, физики и техники пучковых технологий, пленочного материаловедения, диагностики технологических процессов и технологии электронной аппаратуры. Создал физико-химические основы модифицирования микрообъемов твердых тел в полислойных структурах высоко-энергетичными потоками частиц. Теоретически обосновал и экспериментально реализовал физические явления селективного ионного распыления, фазового расслоения в многокомпонентных пленочных структурах и восходящей диффузии легкой компоненты под воздействием ионной бомбардировки. Разработал принципы построения программно-управляемых модульных технологических систем на базе ионных и электронных пучков, потоков инфракрасного излучения и СВЧ разрядов, а также интегральные технологии получения многофункциональных твердотельных структур микро-и оптоэлектроники |

| ЖДАНОК Сергей Александрович | р. 20.01.1953, г. Минск | Научные работы в области физики и химии неравновесных процессов и их технических приложений. Заложил теоретические основы нелинейной колебательной кинетики и разработал технологические процессы, основанные на использовании неравновесных свойств газов и плазмы. Теоретически предсказал в 1980 эффект "сверхравновесной" ионизации молекулярных газов, который был впоследствии обнаружен экспериментально в СССР и США. Создал аналитическую теорию молекулярных СО-лазеров, которая легла в основу разработки в СССР мощных квантовых генераторов, имеющих высокие значения коэффициента полезного действия. Разработанные им подходы к анализу процессов горения в пористых системах привели к созданию нового класса очистных устройств, радиационных нагревателей и химических реакторов |

| КАЗАК Николай Станиславович | р. 29.10.1945, д. Дещенка Узденского р-на Минской обл. | Научные работы по кристаллооптике, кристаллоакустике и нелинейной оптике. Выполнил исследования нелинейного преобразования излучения лазеров в различных кристаллах и геометриях эксперимента с учетом реальных параметров лазерного излучения. Создал ряд высокоэффективных нелинейно-оптических преобразователей частоты и других параметров излучения лазеров различных типов. Получил мощное плавно перестраиваемое УФ излучение преобразованием частоты лазеров на красителях, предсказал нелинейно-оптический эффект генерации переменного электрического поля. Реализовал метод "нелинейного зеркала" для управления спектральными, временными и пространственными параметрами излучения сложных лазерных систем. Разработал нелинейно-оптические методы измерения параметров лазерного излучения и вещества в УФ и ИК диапазонах, метод пассивной абсорбционной спектроскопии, схемы ИК спектрометров с высокой спектральной яркостью на основе внутрирезонаторной ап-конверсии, способы управления ультразвуковыми пучками. Изучил распространение световых и ультразвуковых волн вблизи особых направлений в кристалле и создал способы управления пространственными параметрами этих пучков. Исследовал различные режимы нелинейно-оптического преобразования частоты бесселевых световых пучков. Показал возможность рождения и аннигиляции оптических вихрей при нелинейно-частотном преобразовании этих пучков. Реализовал метод формирования бесселевых пучков высших порядков и пучков с дислокацией волнового фронта с использованием двуосных кристаллов |

| КЛУБОВИЧ Владимир Владимирович | р. 06.03.1933, д. Вороничи Зельвенского р-на Гродненской обл. | Исследования по пластичности и обработке металлов при воздействии на них ультразвуковых колебаний. Разработал замкнутые колебательные системы для обработки металлов и сплавов с наложением продольных ультразвуковых колебаний, исследовал закономерности и особенности пластичного течения металла в условиях совместного статического и динамического нагружения. Разработал процесс получения коррозионностойкой композиционной проволоки с наложением ультразвуковых колебаний. Создал научные основы использования ультразвука для управления процессами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, ионно-плазменного напыления, воздействия ультразвука на сплавы с памятью формы, применения ультразвука в медицине и биотехнологии |

| ЛАБУНОВ Владимир Архипович | р. 16.03.1939, г. Орша Витебской обл. | Исследовал физико-химические процессы, связанные с взаимодействием электролитов, низкотемпературной плазмы, ионных пучков и оптического излучения с поверхностью твердого тела; построил физические модели базовых технологических, электрохимических, ионных и фотонных процессов создания полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем и на их основе разработал систему сквозного автоматизированного проектирования. Разработал высокоэффективные базовые электрохимические процессы производства элементов полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем; ионно-плазменные, ионно-лучевые, импульсные ламповые, лазерные фотохимические технологические процессы индивидуальной обработки полупроводниковых пластин, а также оборудование с микропроцессорным управлением для осуществления этих процессов |

| МАРТЫНЕНКО Олег Григорьевич | р. 12.03.1936, г. Краматорск, Украина | Основные работы связаны с разработкой асимптотических подходов в области конвективного тепло- и массообмена, газодинамики вихревых атмосферных образований, методов расчета теплообменных аппаратов и устройств. Обнаружил аномальный эффект поведения теплопередачи при турбулентном течении жидкости в каналах cложной формы с развитыми крупномасштабными вихрями, установил закономерности эволюции диссипативных структур. Обнаружил эффект отрицательной вязкости, выполнил теоретические и экспериментальные исследования смешанной конвекции и предложил методы расчета сложного теплообменного технологического оборудования. Провел теоретические и экспериментальные исследования в области аэротермооптики, на базе которых реализованы методы управления мощными потоками излучения |

| ОЛЕХНОВИЧ Николай Михайлович | р. 02.05.1935, д. Вороничи Слонимского р-на Гродненской обл. | Научные исследования посвящены проблемам химической связи в твердых телах, дифракции рентгеновских лучей в реальных кристаллах, получения новых материалов, в т.ч. с использованием высоких давлений. Развил методы экспериментального определения пространственного распределения электронного заряда и потенциала в кристаллах и определения по ним физических свойств, раскрыл ковалентно-ионный характер химической связи в важной группе полупроводниковых кристаллов. Развил рентгеновский дифракционно-поляризационный анализ реальных кристаллов. Обнаружил и исследовал явления двулучепреломления и деполяризации рентгеновского излучения при дифракции в дислокационных кристаллах, на основе которых развил поляриметрию рентгеновского диапазона частот. Предложил способы монохроматизации рентгеновского синхротронного измерения с преобразованием поляризации. На основе эффектов динамического рассеяния рентгеновских лучей для искаженных монокристаллов со статистическим распределением дефектов разработал методы идентификации типа дефектов, оценки их параметров, а также способы прецизионного определения структурных факторов и характеристик динамики кристаллической решетки. Построил диаграммы состояния для оксидных систем, получил и исследовал ряд новых метастабильных перовскитных фаз сегнетоэлектриков. Развил подход для описания фазовых переходов в кристаллах галоидных и оксидных соединений со структурой типа перовскита на основе учета напряженности межатомных связей и обусловленного ею многоямного потенциала |

| ОРЛОВИЧ Валентин Антонович | р. 02.01.1947, д. Красное Молодечненского р-на Минской обл. | Научные работы в области лазерной физики, нелинейной оптики, спектроскопии, фотофизики и фотобиологии, лазерно-оптического приборостроения. Выполнил исследования вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР), конкуренции нелинейно-оптических эффектов в различных средах, макроскопических проявлений квантовых шумов в флуктуациях излучения ВКР. Обнаружил и изучил возникновение новых типов ВКР-солитонов, генерацию излучения с супергауссовой статистикой, увеличение спектрального контраста и возникновение импульсных нестабильностей при ВКР. Получил ВКР-преобразование частоты излучения микрочипи минилазеров с непрерывной диодной накачкой, непрерывных и фемтосекундных лазеров в кристаллических средах, что открыло перспективы для построения и практического использования полностью твердотельных ВКР-преобразователей. Разработал методы нелинейной спектроскопии нано-фемтосекундного временного разрешения, создал спектрометры когерентного и спонтанного комбинационного рассеяния, с помощью которых исследовал эффекты во взаимодействии металлопорфиринов с растворителями, ДНК и ДНК-моделирующими соединениями. Предложил высокоэффективные схемы резонаторов для лазеров различных типов, на их основе создал частотный AИГ:Nd-лазер с высокими мощностными параметрами, лазерный комплекс, обеспечивающий генерацию лазерного излучения, непрерывно перестраиваемого в области 0,26-8,1 мкм; эффективные источники безопасного для зрения излучения и параметрические генераторы света; полностью твердотельный узкополосный лазер, перестраиваемый в области 188-1800 нм; различные типы ВКР-преобразователей Государственная премия Республики Беларусь 2000 г. за исследование нелинейно-оптических явлений и создание на этой основе новых высокоэффективных источников лазерного излучения. Премия Ленинского комсомола Белоруссии 1978 г. за исследование процессов преобразования лазерного излучения и разработку на его основе источников мощного когерентного света с плавной перестройкой частоты в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах |

| ПРОХОРЕНКО Пётр Петрович | р. 19.09.1939, д. Меженец Белыничского р-на Могилевской обл. - 10.06.2008 | Научные исследования в области физики неразрушающего контроля и технической диагностики. Заложил теоретические основы капиллярной дефектоскопии, позволившие на научной основе управлять чувствительностью и производительностью контроля с помощью физических полей (ультразвуковое, магнитное) и технологических сред (магнитные жидкости) |

| ПИЛИПОВИЧ Владимир Антонович | р. 05.01.1931, д. Слобода Мозырского р-на Гомельской обл. | Исследовал твердотельные оптические квантовые генераторы, активные и пассивные импульсные модуляторы добротности резонаторов, взаимодействие мощного излучения с конденсированными средами, предложил методы определения потерь излучения в процессе генерации, установил связь параметров вынужденного излучения со свойствами молекул фототропных сред. Изучил анизотропию вынужденного излучения растворов органических соединений, динамику моноимпульсной генерации, разработал голографическое запоминающее устройство, элементы и устройства для оптических методов обработки информации |

| РУБАНОВ Александр Сергеевич | р. 12.09.1936, г. Слуцк Минской обл. - 23.07.2003 | Исследования в области оптики и лазерной физики. Разработал физические основы динамической голографии и оптики фазового сопряжения. Обнаружил новое явление - обращение волнового фронта света при четырехволновом взаимодействии. Разработал эффективные методы преобразования пространственной структуры лазерных пучков, обработки оптической информации, определения свойств вещества, возбуждения гиперзвука. Исследовал оптоэлектронные дифракционные структуры для управления параметрами световых пучков. Разработал методы расчета теплового режима и термооптических искажений активных элементов, методы управления временными и поляризационными характеристиками генерации. Рассчитал инфракрасное свечение воздуха при вхождении головных частей ракет в плотные слои атмосферы |

| РУБИНОВ Анатолий Николаевич | р. 15.04.1939, г. Могилев | Труды в области лазерной физики и спектроскопии сложных органических соединений. Разработал новые методы изучения спектроскопии возбужденных состояний лазерных сред, лазеры на растворах органических соединений. Исследовал зависимость спектра флуоресценции растворов от частоты возбуждающего света (явление батохромной люминесценции), развил методы внутрирезонаторной лазерной спектроскопии, создал перестраиваемые по спектру лазеры с распределенной обратной связью. Разработал научные основы нерезонансного взаимодействия лазерного излучения с биологическими объектами |

| ТОЛКАЧЁВ Виталий Антонович | р. 28.06.1934, д. Скирмонтово Дзержинского р-на Минской обл. | Работы в области молекулярной спектроскопии и квантовой электроники. Разработал теорию статистического формирования наблюдаемых фотофизических характеристик свободных сложных молекул и предложил методы их экспериментального изучения. Создал лазеры на электронных переходах свободных сложных молекул, |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |

| | | обнаружил, теоретически и экспериментально изучил поляризацию стимулированного испускания и поляризованной флуоресценции ориентационно анизотропных паров сложных молекул. Установил динамический механизм квантового вращательного эха у многоатомных молекул |

| ШАШКОВ Анатолий Герасимович | р. 28.02.1927, г. Гомель | Работы по проблемам термоанемометрии, процессам переноса тепла в газах и твердых телах, расчету электрических цепей с теплозависимыми сопротивлениями, вопросам проектирования сложных термоанемометрических систем. Исследовал течение вязких жидкостей через дресселирующие устройства, теплообмен твердых тел с газами, зависимость теплопроводимости газов и газовых смесей от температуры и концентрации. Создал основы системно-структурного подхода к анализу задач теплопроводимости и идентификации теплофизических свойств веществ и тепловых потоков |

История развития физики в Беларуси

При подготовке к уроку рекомендуем использовать следующие статьи журнала «Фізіка: праблемы выкладання»: Богуш А. А. Физика и физики Беларуси до 1937 года, 1996, № 3, Позойский С. В., Галузо И. В., Шмидт М. П. Ученые-физики — уроженцы Витебщины», 2005. № 5, 6, , 2006, № 1.

Возможно проведение экскурсии в Музей истории Национальной академии наук ( Ведущий специалист: канд. физ.-мат. наук Ольга Анатольевна ГАПОНЕНКО, тел.: (017) 284-14-52).

Физика и охрана окружающей среды

При рассмотрении данного вопроса возможно организовать дискуссии: «Традиционные и нетрадиционные источники энергии: за и против», «Экономическое обоснование строительства АЭС в Республике Беларусь», круглый стол: «Деятельность человека и проблема изменения климата».

Загрязнение окружающей среды сегодня входит в пятёрку самых актуальных проблем человечества. Решить её, хоть и частично, вызвались белорусские физики. Их главная разработка сейчас — уникальное оборудование, которое будет контролировать мониторинг атмосферных загрязнений во всей Европе. Станция на крыше Института физики Национальной академии наук — самая восточная часть европейской лидарной сети и самая западная — лидарной сети стран СНГ. Мониторинг атмосферных загрязнений здесь проводят с помощью лазера. Сейчас белорусские физики занимаются созданием эталонного прибора для зондирования атмосферы, с помощь которого можно будет провести точную настройку всех европейских лидарных станций. Институт участвует во многих международных проектах. Заказы поступают и от европейского сообщества, и даже от таких корпораций, как Сименс.

Энергоресурсы республики Беларусь

В Беларуси используются все традиционные источники энергии — нефть, уголь и газ. Но у нас имеются запасы традиционных энергоносителей, которые издавна использовались населением. Планируется, что к 2015 году страна может увеличить долю местных энергоресурсов до 20% от общего потребления, что позволит снизить энергозависимость республики от государств — экпортеров энергоносителей.

Наиболее перспективными местными источниками энергии являются торф и горючие сланцы.

Торф — это ископаемое топливо, которое относится к категории невозобновляемых источников энергии. Запасы торфа в Беларуси образовывались из остатков ископаемых растений и животных на заболоченных территориях и встречаются практически на всей территории республики. В настоящее время в республике разведано более 9000 торфяных месторождений с первоначальными запасами торфа 5,65 млрд. т. Извлекаемые при разработке месторождений запасы оцениваются в 100—130 млн. т.

Учитывая имеющиеся ресурсы торфа и то, что получаемые из него торфобрикеты являются относительно дешевым видом топлива, можно говорить о целесообразности поддержания их производства на существующем уровне. Основным потребителем торфяных брикетов является население.

Горючие сланцы

Горючие сланцы представляют собой переходную форму ископаемого топлива от угля к нефти. Прогнозные запасы горючих сланцев — Любанское и Туровское месторождения оцениваются в 11 млрд. т., промышленные —

3 млрд. т. Наиболее изученным является Туровское месторождение горючих сланцев.

По своим качественным показателям белорусские горючие сланцы не являются эффективным топливом из-за их высокой зольности и низкой теплоты сгорания. Они не пригодны для прямого сжигания, а требуют предварительной термической переработки с получением жидкого и газообразного топлива. При условии разработки современных технологий добычи, переработки и сжигания, не наносящих вреда окружающей среде, горючие сланцы являются перспективными для энергетики страны.

На территории Беларуси основные месторождения нефти сосредоточены в южной части страны в нефтегазоносной области — Припятской впадине. Прогнозируемые объемы годовой добычи нефти в Беларуси в млн. т. составят: в 2010 — 1,47; 2015 — 1,27 и 2020 году — 1,08.

В недрах Беларуси распространены бурые угли. Известно три месторождения бурых углей — Житковичское, Бриневское и Тонежское с общими запасами 151,6 млн. т. Разработка месторождений бурого угля возможна открытым способом, который может наносить ущерб окружающей среде, т. к. в результате резкого снижения уровня грунтовых вод происходит гибель лесных угодий и рыбных прудов, загрязняется атмосферный воздух в районах добычи.

Перспективы возобновляемых источников энергии

в Республике Беларусь

По метеорологическим данным, в Республике Беларусь в среднем 250 пасмурных дней в году, 185 дней с переменной облачностью и только 30 ясных. Среднегодовое количество излучаемой энергии на квадратный метр составляет до 1200 кВт·ч/год, что эквивалентно количеству энергии в 60 литрах нефти. Даже с учетом невысокой интенсивности солнечного излучения в республике, в целом солнечное излучение по всей ее территории составляет такое количество энергии, которое в 20 раз превышает нынешнюю потребность в газе.

Примером успешного внедрения солнечной фотоэлектрической установки в реальных условиях является установка, действующая на базе Международного экологического парка «Волма». Фотоэлектрическая система позволяет подавать электрический ток в однофазную сеть района.

При благоприятных экономических производственных условиях можно рассчитывать, что за счет использования солнечной энергии в ближайшее время в Республике Беларусь возможно замещение около 5 тыс. ТУТ в год органического топлива.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности использования солнечной энергетики в качестве возобновляемого источника энергии в летнее время в условиях Центральной зоны Республики Беларусь. Размеры одного модуля составляют: длина — 1425 мм, ширина — 652 мм, толщина — 36 мм, вес — 12,2 кг.

В Беларуси сегодня определен ветроэнергетический ресурс по всем областям и каждому району. На территории республики выявлено около 1840 перспективных площадок для размещения ветроэнергетических установок (ВЭУ).

Прогнозируется, что Республика Беларусь может покрыть до 50 % потребности в энергии, используя только 10 % территорий, пригодных для развития ветроэнергетики. Наиболее эффективно использовать ветротехнику на возвышенных районах севера и северо-запада Беларуси. Такие площадки — это, в основном, ряды холмов высотой от 20 до 80 м, где скорость ветра может достигать 5—8 м/с и на каждой из них можно разместить от трех до 20 ВЭУ, эффективно работающих при скорости ветра 12—15 м/с.

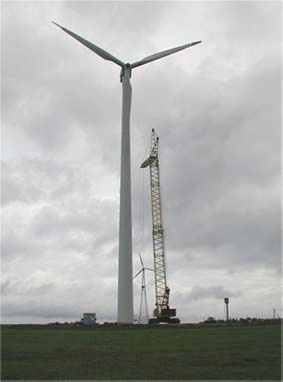

На протяжении многих лет успешно работают в Мядельском районе Минской области ветронергетические установки фирмы Nordex мощностью 270 кВт и фирмы Yakobs мощностью 660 кВт (рис. 6, б) в пос. Дружный на берегу оз. Нарочь и в г. Городок Витебской области.

В Беларуси более 20 тысяч рек и 11 тысяч озер. Конечно, далеко не все из них могут использоваться для получения энергии. В настоящее время в энергосистеме Беларуси эксплуатируется немногим более десяти малых ГЭС со среднегодовой выработкой электроэнергии 33 млн. кВт∙ч, что составляет 0,1 % от общего потребления электроэнергии в стране.

В ближайшем будущем планируется сооружение малых ГЭС в Лепельском районе Витебской области, на водохранилищах Чижовка и Дрозды в Минске и других регионах. Малую гидроэнергетику можно применять на прудах и малых водохранилищах, напор на которых обычно составляет

2—5 м, а расход воды — в пределах 0,5—1,0 м3/с . В перспективе в стране может быть установлено около 50 малых ГЭС суммарной мощностью 50 тыс. кВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 160 млн кВт∙ч.

Состояние образования и выбросов парниковых газов

в Беларуси

Наибольшие объемы выбросов парниковых газов в Беларуси связаны со сжиганием топлива в различных отраслях экономики. По оценке РУП «БелНИЦ Экология» (2005), в секторе «Энергетика» выбросы составили около 75% от валовых выбросов в стране. Сельское хозяйство является основным источником выбросов метана — 50,9 %.

В составе выбросов в атмосферу преобладают диоксид углерода — 73,13 %, углеводороды — 16,94 %, закись азота (9,89 %) и диоксид серы — 0,04 %.

Среди областей Республики Беларусь наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается на территории Минской области и г. Минска, наименьшее — Могилевской и Гродненской областях.

Предполагается, что к 2012 году выбросы парниковых газов сократятся не менее чем на 12 млн. тонн в эквиваленте СО2. В частности, выбросы монооксида углерода должны уменьшиться не менее чем на 0,6 тыс. тонн, оксида азота — 1,2 тыс. тонн, аммиака — 0,6 тыс. тонн, веществ, содержащих серу, — 1,6 тыс. тонн.

Изменения климата в Республике Беларусь

Беларусь, находящаяся в географическом центре Европы, будет испытывать те же климатические изменения, что и Западная Европа

Если в общемировом масштабе температура поднялась на 0,74 градуса, то по данным ученых на территории Беларуси за последнее десятилетие эти изменения достигли 1 °С. Это означает, что в Беларуси, Молдове, Польше климатические изменения идут быстрее, чем в среднем по всему миру. Еще быстрее они идут в Арктике и Северной Скандинавии, где температура повысилась от 1,1 °С до 1,5 ° С.

Мелиорация южных районов республики и сопредельных стран оказала значительное влияние на уменьшение количества осадков во второй половине летнего сезона, а также на региональные изменения среднемесячных летних температур на несколько десятых градусов. На фоне изменения температуры и осадков произошло существенное изменение числа экстремальных климатических явлений (засух, наводнений, суровых и теплых зим). За период последнего потепления возросло количество положительных и отрицательных аномалий по сравнению с потеплением 30-х годов XX столетия. Самыми теплыми зимами оказались зимы 1988 — 1989, 1989 — 1990 гг. Непрерывная длительная серия самых теплых зим отмечалась с 1989 по 1995 г. Средняя температура за указанный период составила 1,7 °С. Засухи 1992, 1994 и 1999 гг. и наводнение на юге Беларуси в 1993 г. составили ряд наиболее экстремальных климатических явлений. Эти данные приведены в Национальном докладе о состоянии окружающей среды, подготовленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.