Новогодние пельмени

| Вид материала | Документы |

- 25 26 декабря – новогодние утренники и вечера, 8.72kb.

- Задачи исследовательской деятельности. Познакомиться с историей празднования Нового, 254.33kb.

- Сценарий новогоднего огонька "Двенадцать волшебных часов", 82.36kb.

- полуфабрикаты замороженные: пельмени «Толстяк», «Русские», 92.2kb.

- Новогодние приключения волшебника дреби дона. Детский мюзикл cказке Наталии Волковой., 369.61kb.

- 29 декабря в школе прошли новогодние представления. Несмотря на то, что учащихся, 13.41kb.

- Новогодние и зимние стихи, 168.39kb.

- Задачи урока: Совершенствовать лексические навыки по теме «Новогодние праздники в Великобритании, 37.54kb.

- Assistance Centre of Business Advancement, 44.1kb.

- Самобытная культура незабываемой страны, в которую хочется возвращаться снова и снова, 29.22kb.

НОВОГОДНИЕ ПЕЛЬМЕНИ

Быль

Раннее утро последнего дня уходящего года.

Просыпаюсь от давно забытых запахов вкусной еды. Это хозяйки дома, где мы живем в маленькой кухне, начали готовиться к встрече Нового года.

Живем мы здесь недавно. Дом принадлежит двум сестрам. Привела нас сюда председатель поселкового совета, сунула сестрам в нос какую-то бумажку и сказала нам:

― Будете жить здесь!

Сестры от такой «радости» чуть не завыли, но перечить советской власти не посмели — себе дороже!

Итак, лежу, наслаждаясь вкусными запахами, рот наполняет слюна. Ведь я, мама и бабушка живем впроголодь, на скудном пайке, почти год. Получаем муку: 400 граммов на день — мама, мы с бабушкой — по 200 граммов, и все! Выдают один раз в месяц, а хватает на неделю. В остальные дни едим, что Бог

подаст, а подает он почему-то уж очень скромно. Хорошо еще, что хозяйки дома картофельные очистки не выбрасывают, а отдают нам.

Вот и сегодня на завтрак мама уже варит очистки и готовит кипяток с брусничным листом, благо бабушка заготовила его впрок.

Только позавтракали (если это можно так назвать), пришла женщина из наших — эвакуированных, зовет маму идти в деревню, что-нибудь менять на картошку. У нас уже ничего, кроме отцовских сапог, нет. Берегли их мне, когда подрасту, но…

Вынула их мама, оглядела и подала мне. Я стал примерять — как раз на меня! Погладил, и мысленно попрощался.

Стали решать, кому идти. Мама работает, мне в школу, бабушка так ослабла от голода, что почти не встает с лежанки.

Меня боятся посылать — я с голодухи тоже здорово ослаб, ноги и руки опухли, в школу хожу с палкой-костылем, сделанным из старого ухвата. Я как можно бодрее заверяю, что дойду. До деревни всего-то 14 километров. Обратно, наверное, тоже. В школе занятия сегодня последний день, завтра Новый год, потом каникулы — можно и пропустить один день.

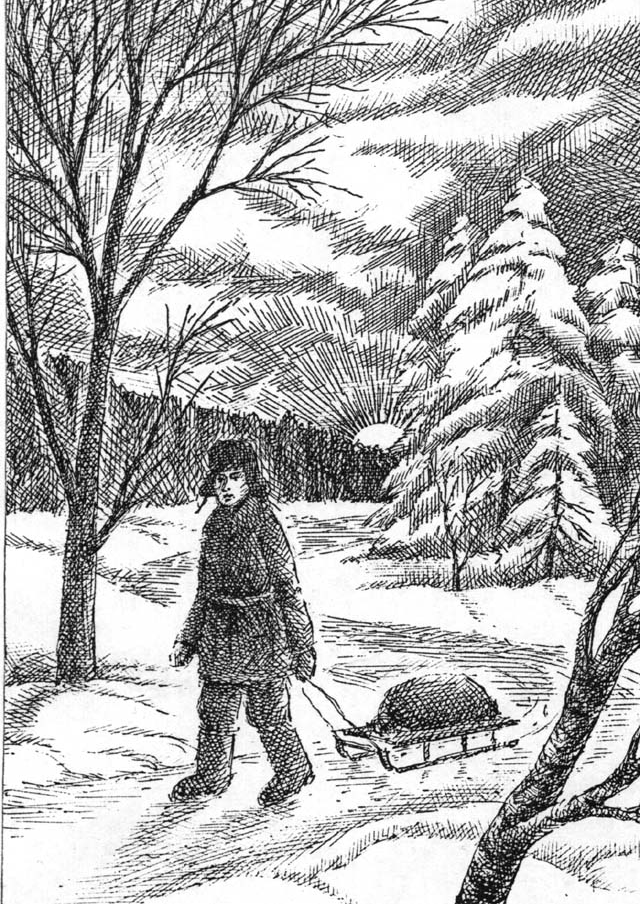

Решено — иду я. Мама дает наказ — меньше, чем за мешок картошки сапоги не отдавать. Хозяйка дома дала санки, мешок и старое одеяло, чтобы на обратном пути не заморозить картошку.

Вышли из дома. Ну и морозище! Насквозь пробирает мою латаную-перелатаную одежонку. Холод заставляет идти быстро, но скоро мои валенки, подшитые медной проволокой вместо дратвы, начали расползаться. Половину дороги мы прошагали вместе с той женщиной, потом я начал отставать. Наверное, кончились калории, съеденные за завтраком. Договорились встретиться в деревне, и она ушла вперед.

Я все же дошел до деревни. Повесил сапоги на плечо и стал обходить дом за домом. Высокие заборы из бревен — «заплот» называется, калитки на железных запорах с кольцом. Стучишь, стучишь, выйдет кто-нибудь, посмотрит недоверчиво на оборванца и молча перед носом закроет калитку на засов. И так — от дома к дому, а деревня большая — домов сорок.

Отчаяние охватило меня, когда оставалось пройти всего три дома. Бреду из последних сил, вот-вот упаду. И вдруг, о радость, калитку открывает жлобяга лет пятнадцати. Щеки нос съели, глаза по щелке, губы красные, толстые. Одет как на лубочной картинке — на голове картуз, из-под жилетки торчит рубаха, штаны забраны в пимы-чесанки.

― Чо хошь?

― Да вот, за мешок картошки сапоги.

― Мамка, подь сюды, москаль сапоги толкает!

Из избы слышится голос «мамки», она велит позвать меня домой. Я рад безмерно, наконец-то повезло, да и в избе погреюсь, а может, и поесть чего-нибудь дадут — ведь люди же!

Мамка оказалась такой же «симпатягой», как и сынок.

― Мамка, гля-ко сюды, сапоги-то какие!

― А на кой ляд они тебе?

― С девками кадриль топать буду!

Мамка ко мне с вопросом:

― Чо хошь?

— Мешок картошки!

И тут мамка зашлась таким хохотом, что я стоял и удивлялся, как она от него не лопнула. Наконец, ей надоело ломать комедию и она выдохнула:

— Три ведра!

Я растерялся от такой наглости, новые офицерские хромовые сапоги за три ведра картошки? Первая мысль — уйти! Но вспромнилась опухшая от голода бабушка, мама с трудом ходившая на работу, работает на элеваторе, кругом пшеница, а сама голодная.

И пришлось мне согласиться.

— Митяй, лазь в подпол, вынь москалю картошков!

Митяй быстро залез в подвал и отмерил три ведра в мешок. И откуда они, стервецы, такие крохотные ведра раздобыли — литров на шесть емкостью, я раньше таких и не видел.

Жалко очень сапоги, ведь это была единственная память об отце. Я попросил мамку сварить мне немного картошки, сказав, что очень хочу есть.

— Ишо чо. Митяй, дай москалю пяток картошков от порося!

Митяй достал из чугуна пять мелких картофелин, я съел их неочищенными. Он глядел на меня удивленно, даже глаза стали у него чуточку больше. Взглядом я попросил у него еще. Митяй молча замотал головой и показал на мать.

Не попрощавшись, я вышел за ворота и побрел в обратный путь, таща за собой санки с укутанной в одеяло картошкой. Попутчица моя давно, наверное, ушла, искать ее было бесполезно.

Мороз, похоже, стал еще крепче. После съеденных поросячьих «картошков» идти стало немного легче, но не надолго. Все чаще приходилось садиться на мешок, отдыхать.

Стемнело. По моим подсчетам, оставалось еще километров десять. Закралось сомнение — дойду ли?

Вспомнилась повесть Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студеной». Рассказ о том, как старый охотник, когда умер у него единственный друг — собака, решил покинуть свое зимовье и идти к людям. Был сильный мороз, и он замерз, не дойдя до жилья.

Стало совсем темно. Где-то далеко завыл волк, ему ответил другой. Меня этот вой заставил двигаться шустрее. Некоторое время я брел без отдыха, но быстро выдохся и сел. Развязал мешок, достал картошину и попробовал ее съесть. Но ее уже было не разгрызть — замерзла! Шатаясь и часто отдыхая, побрел дальше.

Вот уже вдалеке показались огни поселка. А идти дальше нет сил. Надо немного отдохнуть, ноги как ватные — не могу стоять. И снова сел на мешок. Холодно! Нужно вставать — не встать! Мысли путаются, стало все безразлично.

И вдруг ясно вижу себя сидящим ранним летним утром на каменной запруде, перегородившей нашу речку Кересть. Солнышко еще не взошло, над рекой стелется туман, холодно, камни запруды очень холодные.

А вода, наверное, теплая. И я опускаю ноги в воду. Они начинают согреваться.

Над заречьем поднимается солнышко. Его лучи касаются моего лица. Зажмуриваюсь от яркого света. Становится теплее, солнышко поднимается все выше, туман рассеивается. Я начинаю согреваться. Согрелся, становится жарко. Где-то в глубине сознания шевельнулось — ведь я же замерзаю!

Ну и пусть! Мне уже все равно!

Сколько времени я так просидел — не знаю.

Откуда-то издалека доносится голос мамы: «Вадим, вставай!»

Мама, где ты, как ты меня нашла? Зачем ты меня заставляешь вставать, мне так хорошо и тепло! И кушать уже не хочется. Иди, садись рядом!

Голос мамы все громче и требовательнее.

Шлепок по щеке, другой, валюсь на бок. Приятные видения исчезают, начинаю ощущать реальность. Пытаюсь открыть глаза — что-то мешает! Хочу протереть — рука не действует, другая тоже. Мама соскабливает лед с моих смерзшихся ресниц, и я открываю глаза. Мама стоит рядом, плачет.

Жуткий холод сковал меня, я словно весь заледенел. Не чувствую ни рук, ни ног. Мама берет мои руки и начинает раскачивать их в разные стороны. Немного погодя в левой руке появилась такая боль, от которой я сначала застонал, потом заплакал. Боль появилась и в правой руке.

Терпеть не было сил, и я попытался встать, но не смог — ноги не слушались. Мама поняла и стала сгибать и разгибать мои ноги. Острая боль появилась почти одновременно в обеих ногах. Превозмогая боль, с помощью мамы снова пытаюсь встать на ноги. Удалось! Ступни словно деревянные — не чувствую их. Стою, держась за маму.

Она достала завернутую в бумагу картофельную лепешку и подала мне. Пытаюсь взять — пальцы не гнутся, зажимаю ладонями. Хотел откусить кусочек — рот не открыть, мышцы на лице словно онемели. Кое-как, маленькими кусочками, все же съел.

Идти не могу, на санках везти нельзя — замерзну окончательно. Мама одной рукой обхватывает меня и тащит, я начинаю понемногу двигать ногами. Другой рукой она тащит санки.

Начинаю ощущать ступни ног. Сильная боль, терпеть больше не могу, начинаю стонать, потом орать. Где-то недалеко эхом отзываются волки. На это уже не обращаем внимания.

Вот и окраина поселка. И тут я окончательно скис. Помню, что повалился животом на мешок с картошкой и отключился.

Очнулся от острой боли в пальцах рук и ног. Ноги мои засунуты в ведро с холодной водой, руки в стоящий на столе таз, тоже с ледяной водой. Мама и одна из хозяек держат меня, чтобы не упал. Постепенно боль отступила, и я сидя уснул.

Проснулся за печкой, на своем тюфячке с соломой. Пахло чем-то вкусным. Мама, увидев, что я открыл глаза, позвала к столу.

Кое-как, держась за печку, я добрался до стола и обомлел — на нем стояла большая миска пельменей. Настоящих! На вкус они были сладковаты — слеплены из картошки, которую я же и заморозил. Но зато их было много. Оказывается, пока я спал, мама заняла у хозяйки стакан муки и настряпала такой вкуснятины.

Хозяйки открыли дверь в свою комнату, чтобы нам видны были висевшие у них на стене часы-ходики. Они показывали половину двенадцатого. До нового 1943 года оставалось полчаса. А мы все ели и ели пельмени, пока они не кончились.

Вот уже остается пять минут.

Мама наливает горячий кипяток в кружки. Аромат брусничного листа ударяет в нос. Обжигаясь, молча пьем. Часы показывают двенадцать.

Хозяйки кричат нам: «С Новым годом»! Мы отвечаем тем же.

Вот и наступил новый — 1943 год!

Каким-то он будет для нас?

Выживем ли??

P.S. Пережив еще четыре с лишним более трудных и голодных года, мы все же остались живы. И доказательством тому — этот рассказ.