Книга вторая Дж. Эдвард Морган-мл. Мэгид С. Михаил Перевод с английского

| Вид материала | Книга |

- Книга первая Дж. Эдвард Морган-мл. Мэгид С. Михаил Перевод с английского, 10010.77kb.

- А. Конан-Дойль новоеоткровени е перевод с английского Йога Рàманантáты, 2314.23kb.

- Copyright Сергей Александровский, перевод с английского Email: navegante[a]rambler, 619.61kb.

- "книга непрестанности осириса " 177, 7373.41kb.

- Н. М. Макарова Перевод с английского и редакция, 4147.65kb.

- Трудового Красного Знамени гупп детская книга, 2911.61kb.

- Трудового Красного Знамени гупп детская книга, 2911.77kb.

- Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. У 67 Освобождение от созависимости / Перевод с английского, 11462.2kb.

- Малиновской Софьи Борисовны Специальность: журналистика Специализация: художественный, 969.08kb.

- Духовные истины в психических явлениях перевод с английского 3-е издание Москва «Философская, 1557.75kb.

Респираторный алкалоз пролонгирует угнетение дыхания, вызванное опиоидами, потому что усиливает их связь с белками. Респираторный алкалоз снижает мозговой кровоток, что может привести к ишемии мозга, особенно при сопутствующей артериальной гипотонии. Сочетание алкалемии и ги-покалиемии повышает риск развития тяжелых предсердных и желудочковых аритмий. Сообщалось, что алкалемия потенцирует действие недеполяризующих миорелаксантов, но более вероятно, что этот эффект обусловлен сопутствующей гипо-калиемией.

^ Диагностика нарушений кислотно-основного состояния

Оценка кислотно-основного состояния по результатам анализа газов крови требует системного подхода. Используется следующий алгоритм оценки измеренных параметров (рис. 30-6):

Рис. 30-6. Диагностика первичных нарушений кислотно-основного состояния

1. рН артериальной крови: присутствует ли ацидемия или алкалемия?

2. PaCO2: соответствует ли изменение PaCO2 изменению рН?

3. Если изменение PaCO2 не объясняет изменений рН — соответствует ли изменение [HCO Г] изменению рН?

4. Поставьте предварительный диагноз (табл. 30-1).

5. Сравните изменения [HCO3"] с изменениями PaCO2: выявляется ли компенсаторная реакция (табл. 30-7)? Поскольку рН артериальной крови зависит от соотношения РаСО2/[НСОГ]> то всегда включаются как дыхательные, так и почечные механизмы компенсации, поэтому изменения PaCO2 и [НСОч~] однонаправленные. Разнонаправ-ленные изменения этих показателей указывают на смешанное нарушение кислотно-основного состояния.

6. Если компенсаторная реакция выражена сильнее или слабее, чем расчетная, диагностируют смешанное нарушение кислотно-основного состояния.

7. Если выявлен метаболический ацидоз, рассчитайте величину анионной разницы плазмы.

8. Если выявлен метаболический алкалоз: определите концентрацию хлоридов в моче.

Существует альтернативный, достаточно быстрый, но, возможно, менее точный метод сопоставления изменений рН с изменениями CO2 или HCOr. Респираторные нарушения кислотно-основного состояния: изменение CO2 на каждые 12 мм рт. ст. приводит к изменению рН артериальной крови на 0,1 в противоположном направлении. Метаболические нарушения кислотно-основного состояния: изменение HCO3' на каждые 6 ммолъ приводит к изменению рН артериальной крови на 0,1 в том же направлении. Если значения рН выходят за прогнозируемые пределы, то диагностируют смешанное нарушение кислотно-основного состояния.

^ Анализ газов крови и рН

Стандартный анализ газов крови позволяет определить PO2, PCO2, рН, [НСОГ], избыток оснований (BE) и SO2. Как правило, непосредственно измеряют лишь PO2, PCO2 и рН. НСОГ расчитывают по уравнению Гендерсона-Хассельбальха, избыток оснований — по номограмме Сиггаарда-Андерсена, a SO2 — по кривой диссоциации оксигемоглобина SO2 часто измеряют непосредственно — с помощью оксиметра. Некоторые газоанализаторы определяют концентрацию гемоглобина в крови.

^ Получение проб крови для анализа

На практике обычно проводят анализ газов артериальной крови, хотя при каких-либо затруднениях допустимо исследовать капиллярную или венозную кровь. PvO2 в норме составляет 40 мм рт ct и отражает экстракцию кислорода тканями, но не функцию легких. PvO2 обычно на 4-6 мм рт ct выше PaCO2. Следовательно, рН венозной крови на 0,05 ниже рН артериальной крови. Несмотря на эти ограничения, анализ газов венозной крови применяют в клинической практике часто. Капиллярная кровь представляет смесь артериальной и венозной крови, и получаемые результаты отражают этот факт. Пробы крови обычно забирают в гепаринизированные шприцы и исследуют как можно быстрее. Из шприца удаляют пузырьки воздуха, после чего шприц (или надетую на него иглу) закрывают колпачком и помещают на лед, чтобы предотвратить поглощение газа из эритроцитов и, наоборот, потери в атмосферу. Хотя гепарин обладает высокой кислотностью, его избыток в шприце снижает рН лишь незначительно, но вызывает до-зозависимое снижение PCO2 и оказывает непостоянное влияние на PO2.

^ Температурная коррекция

Изменения температуры оказывают прямое влияние на PCO2 и PO2 и опосредованное — на рН. Pa-

^ ТАБЛИЦА 30-7. Компенсаторные реакции при нарушениях кислотно-основного состояния

| Нарушение | Компесаторная реакция | Ожидаемые изменения |

| Респираторный ацидоз | | |

| Острый | T[HCO3-] | 1 мэкв/л на каждые 10 мм рт. ст. увеличения PaCO2 |

| Хронический | T[HCO3I | 4 мэкв/л на каждые 10 мм рт. ст. увеличения PaCO2 |

| Респираторный алкалоз | | |

| Острый | 1[HCO3-] | 2 мэкв/л на каждые 10 мм рт. ст. снижения PaCO2 |

| Хронический | 1[HCO3-] | 4 мэкв/л на каждые 10 мм рт. ст. снижения PaCO2 |

| Метаболический ацидоз | JPaCO2 | 1,2 х снижение [HCO3"] |

| Метаболический алкалоз | TPaCO2 | 0,7 х увеличение [HCO3"] |

створимость газа обратно пропорциональна температуре раствора, поэтому снижение температуры вызывает уменьшение парциального давления газа в растворе, хотя его общее содержание не меняется. При гипотермии уменьшается PCO2 и PO2, но значимого влияния на [HCO3']она не оказывает и поэтому приводит к увеличению рН. Напряжение газов крови и рН всегда измеряют при 37 0C, поэтому существуют разногласия относительно необходимости коррекции получаемых результатов на истинную температуру тела. Неизвестны "нормальные" значения газов крови при температурах, отличных от 37 0C. Многие специалисты предпочитают проводить анализ при температуре 37 0C независимо от истинной температуры тела (гл. 21).

Измерение рН

Представим, что металл погружают в раствор его соли. При этом металл стремится отдать ионы в раствор, что делает его электроотрицательным. Если две пластинки, изготовленные из различных металлов (электроды) и их соли разделены полупроницаемой перегородкой (способной проводить заряд), то между двумя электродами возникает электродвижущая сила, обусловленная неодинаковой способностью металлов переходить в раствор. Для измерения рН чаще всего применяются электроды серебро/хлорид серебра и ртуть/хлорид ртути (каломель). Серебряный электрод через рН-чувстви-тельное стекло контактирует с исследуемым раствором. Каломельный электрод взаимодействует с исследуемым раствором через раствор хлорида калия и пористую пробку. Электродвижущая сила, возникающая между двумя электродами, пропорциональна концентрации H+.

^ Измерение PCO2

Модифицировав систему электродов для измерения рН, можно измерить PCO2. В этой системе (электрод Северингхауса) два электрода разделены растворами бикарбоната натрия и хлорида калия. Исследуемая проба крови контактирует с раствором бикарбоната через тонкую тефлоновую мембрану, проницаемую для CO2: CO2 уравновешивается между пробой и раствором бикарбоната. В результате рН раствора бикарбоната отражает PCO2 исследуемой пробы крови.

Измерение PO2

PO2 чаще всего определяют полярографическим методом с помощью электрода Кларка. В этой сис-

теме в электролитный раствор (NaCl и KCl) погружены электроды — платиновый и серебро/ хлорид серебра. Исследуемая проба крови отделена от электролитного раствора мембраной, через которую свободно диффундирует кислород. Когда на платиновый электрод подают отрицательный потенциал, то между двумя электродами возникает электрический ток, величина которого прямо пропорциональна PO2. В этом процессе молекулы кислорода поглощают электроны из катода и вступают в реакцию с водой с образованием ионов ОН~.

^ Случай из практики: сложное нарушение кислотно-основного состояния

Ребенку в возрасте 1 мес с мальформацией ано-ректальной области выполнена операция аноплас-тики. В послеоперационном периоде выявлена сердечная недостаточность, обусловленная сопутствующей коарктацией аорты. Отмечались тахипноэ, снижение диуреза, нарушение периферической перфузии, гепато- и кардиомегалия. После интубации трахеи ребенка подключили к респиратору с сохраненным самостоятельным дыханием (перемежающаяся принудительная ИВЛ, частота дыхания 20 мин"1, FiO2 = 1,0). Исходные показатели газов артериальной крови, гемоглобина и электролитов плазмы были следующими:

PaCO2 = 11 мм рт. ст.

рН - 7,47

PaO2 = 209 мм рт. ст.

Расчетный [HCO3"] = 7,7 ммоль/л

Избыток оснований = -14,6 ммоль/л

Hb = 95 г/л

[Na"] = 135 мэкв/л

[Cl"] = 95 мэкв/л

[K+] = 5,5 мэкв/л

[Общий CO2] = 8 мэкв/л

Отметим, что [общий CO2] включает как [HCO3"] плазмы, так и растворенный в плазме CO2.

^ Какое нарушение кислотно-основного состояния имеется у ребенка?

Используя вышеописанный алгоритм, можно определить, что у ребенка имеется алкалоз (рН > 7,45), который отчасти носит респираторный характер (PCO2 < 40 мм рт. ст.). Поскольку PaCO2 снизилось почти на 30 мм рт. ст., прогнози-

руемая концентрация HCO3 должна составить 18 ммоль/л:

(40 - 10) х 2 ммоль/л/10 = 6 ммоль/л ниже 24 ммоль/л.

В действительности концентрация НСО.Г (11 ммоль/л) почти на 10 ммоль/л ниже, чем прогнозируемая! Из этого следует, что у больного отмечается смешанное нарушение кислотно-основного состояния: первичный респираторный алкалоз и первичный метаболический ацидоз. Отметим, что различие между действительной и прогнозируемой [HCO3'] приблизительно соответствует величине избытка оснований.

^ В чем состоит наиболее вероятная причина этих нарушений?

Респираторный алкалоз скорее всего обусловлен сердечной недостаточностью, тогда как метаболический ацидоз — накоплением лактата вследствие плохой перфузии тканей. Наличие лактат-ацидоза можно предположить на основании расчета анионной разницы:

Анионная разница = 135 - (95 + 8) = 32 мэкв/л.

Измеренная концентрация лактата в крови составила 14,4 ммоль/л, значительно превысив норму. Вероятно, перегрузка жидкостью спровоцировала возникновение застойной сердечной недостаточности.

^ Какое рекомендуется лечение?

Главное — лечение основной патологии, т. е. сердечной недостаточности. Больному назначили лечение дигоксином и фуросемидом. Концентрация гемоглобина для ребенка этого возраста низка (норма: 140-160 г/л), поэтому после индуцированного диуреза необходимо перелить эритроцитарную массу. После индуцированного диуреза тахипноэ уменьшилось, но периферическое кровообращение все еще оставалось неадекватным. Данные повторного исследования газов крови (FiO2 = 0,5) были следующими:

PaCO2 = 23 мм рт. ст.

РН = 7,52

PaO2 = 136 мм рт. ст.

Расчетный [HCO3"] = 18 ммоль/л

Дефицит оснований = -3 ммоль/л

Hb-103 г/л

[Na4] = 137 мэкв/л

[Cl"] - 92 мэкв/л

[K+] = 3,9 мэкв/л

[Общий CO2] = 18,5 мэкв/л

^ Какое нарушение кислотно-основного состояния продолжает наблюдаться у больного?

Сохраняется респираторный алкалоз, но дефицит оснований уменьшился. Отметим, что вследствие действия диуретиков концентрация гемоглобина несколько повысилась, тогда как концентрация калия плазмы уменьшилась. Величина PaCO2 позволяет предположить, что [HCO3-] составит 20,6 ммоль/л:

(40 - 23) х 2 ммоль/л/10 = 3,4 ммоль/л, менее 24 ммоль/л.

Поскольку [HCO3"] на 2 ммоль/л меньше 20,6 ммоль/л, у больного все еще сохраняется метаболический ацидоз. Повторно отметим, что различие между действительной и прогнозируемой [HCO3'] приблизительно соответствует величине избытка оснований, а анионная разница продолжает оставаться увеличенной:

Анионная разница = 137 - (92 +18) = 27.

Концентрация лактата в крови при повторном исследовании составила 12,2 ммоль/л.

Увеличенная анионная разница и повышенное содержание лактата в крови объясняют отсутствие существенного улучшения состояния больного и указывают на новый процесс, маскирующий тяжелый метаболический ацидоз (который практически не претерпел положительной динамики).

Клиническое течение заболевания позволяет предположить наличие тройного нарушения кислотно-основного состояния: респираторный алкалоз, метаболический ацидоз и присоединившийся метаболический алкалоз. Последний, вероятно, обусловлен гиповолемией, развившейся в результате избыточного диуреза (хлоридчувствительный метаболический алкалоз). Выраженность метаболического алкалоза практически соответствует степени метаболического ацидоза.

Больному перелили эритроцитарную массу, ре-суспендированную в физиологическом растворе, после чего в течение 24 ч наметилась тенденция к нормализации кислотно-основного состояния:

PaCO2 = 35 мм рт. ст.

рН = 7,51

PaO2 =124 мм рт. ст.

Расчетный [НСО3~] = 26,8 ммоль/л

Дефицит оснований = +5,0 ммоль/л

Hb = 150 г/л

[Na+] =136 мэкв/л

[СГ] = 91 мэкв/л

[K+] = 3,2 мэкв/л

[Общий CO2] = 27 мэкв/л

Лактат = 2,7 ммоль/л

Исход

Дыхательный алкалоз и метаболический ацидоз к моменту обследования устранены, но сохраняется выраженный метаболический алкалоз.

Внутривенное введение KCl и инфузия небольшого количества 0,9 % NaCl привели к полной коррекции метаболического алкалоза. В последующем больному проведена операция по коррекции коарктации аорты.

Избранная литературы

Cogan M. G. Fluid and Electrolytes: Physiology and Pathology. Appleton & Lange, 1991.

Narins R. G., Emmett M. Simple and mixed acid-base disorders: A practical approach. Medicine, 1980; 59: 161.

Rose B. D. Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders, 4th ed. McGraw-Hill, 1994.

Schrier R. W. (editor). Renal and Electrolyte Disorders, 4th ed. Little, Brown, 1992.

Shapiro B. A., Kozlowski-Templin R., Peruzzi W. T. Clinical Application of Blood Gases, 5th ed. Mosby Year Book, 1993.

31

Физиология почки и анестезия

Почки регулируют объем и состав жидкостей организма, обеспечивают удаление токсинов. Кроме того, в них вырабатываются ренин и эритропоэтин, а неактивная форма витамина D превращается в активную. Оперативное вмешательство и анестезия могут оказывать значительное влияние на почечную функцию. Гипергидратация, гиповолемия и послеоперационная почечная недостаточность относятся к распространенным осложнениям и нередко становятся причиной летального исхода. В периоперационном периоде часто применяют диуретшш. Перед операцией диуретики назначают при артериальной гипертензии, а также при сопутствующих заболеваниях сердца, печени и почек. Диуретики используют и во время операции, особенно при вмешательствах на головном мозге, сердце, крупных сосудах, глазах, а также в урологии. Следовательно, необходимо иметь четкие представления о различных группах диуретиков, механизмах их действия, побочных эффектах и взаимодействии с анестетиками.

Нефрон

В каждой почке содержится около 1 млн функциональных единиц, называемых нефронами. Анатомически нефрон представляет собой извитой каналец, который подразделяется на несколько отделов. В проксимальной части нефрона (капсула Боумена) из крови образуется фильтрат, объем и состав которого по мере прохождения через каналец значительно изменяется благодаря процессам реабсорбции (т. е. обратного всасывания) и секреции. Конечным продуктом деятельности нефрона является моча.

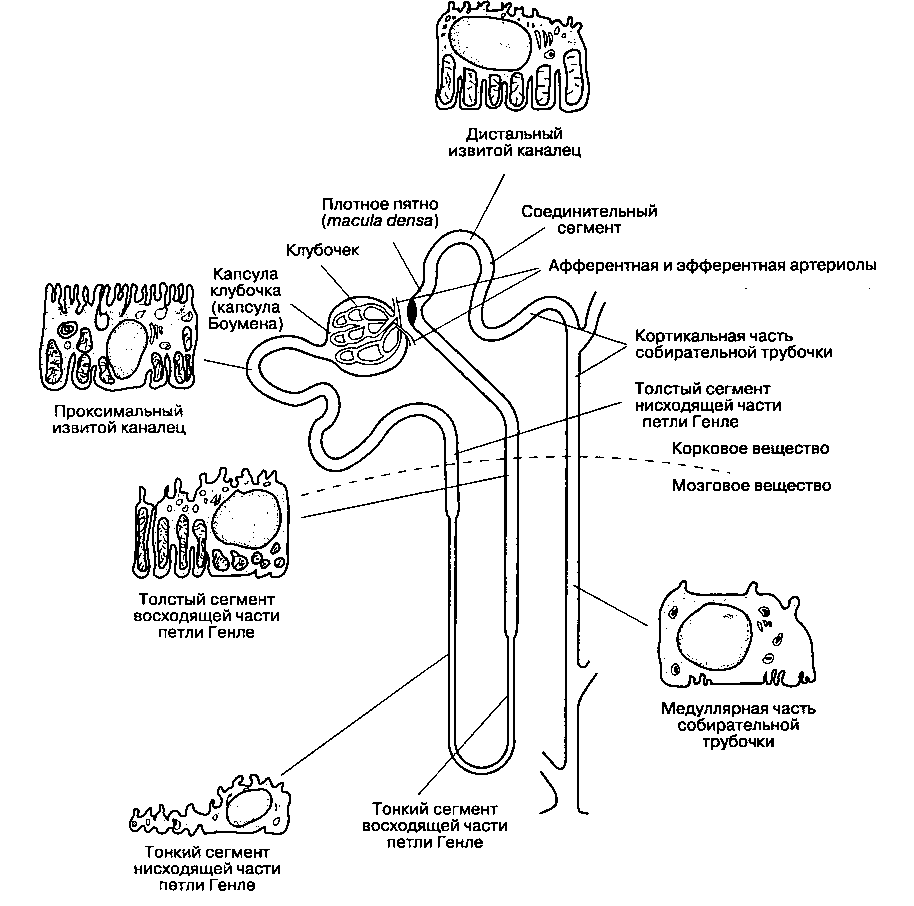

Анатомически и функционально нефрон подразделяют на шесть отделов: 1) капилляры клубочка; 2) проксимальный извитой каналец; 3) петля Генле; 4) дистальный извитой каналец; 5) собирательная трубочка; 6) юкстагломерулярный аппарат (рис. 31-1 и табл. 31-1).

^ Капилляры клубочка

Клубочек состоит из петель капилляров, окруженных капсулой Боумена. Большая площадь поверхности капилляров клубочка создает благоприятные условия для фильтрации крови. Кровь к нефрону поступает по единственной приносящей (афферентной) артериоле, а оттекает по единственной выносящей (эфферентной) артериоле (см. ниже). Эндотелиальные клетки капилляров отделены от эпителиальных клеток капсулы Боумена только общей базальной мембраной. Эндотелиальные клетки пронизаны относительно большими порами-фенестрами (500-1000 hm), в то время как эпителиальные клетки плотно соединены друг с другом, так что между ними сохраняются лишь небольшие щели (70-100 hm). Эти два типа клеток вместе с базальной мембраной, расположенной между ними, обеспечивают эффективный фильтрационный барьер, непроницаемый для клеток и высокомолекулярных веществ. Благодаря наличию многочисленных анионных участков барьер имеет отрицательный заряд, что способствует прохождению катионов и затрудняет проникновение анионов. ~~

Клубочковое фильтрационное давление в норме составляет около 60 % от среднего АД, т. е. приблизительно 60 мм рт. ст. Ему противодействует онко-тическое давление плазмы (около 25 мм рт. ст.) pi ин-терстициальное почечное давление (около 10 мм рт. ст.). Клубочковое фильтрационное давление прямо пропорционально тонусу выносящей артерио-лы и обратно пропорционально тонусу приносящей артериолы. В норме при прохождении крови через клубочек фильтруется около 20 % плазмы.

^ Проксимальный извитой каналец

В проксимальных извитых канальцах обратному всасыванию подвергается 65-75 % воды и натрия, которые содержатся в протекающем по ним фильтрате. Отметим, что реабсорбируется изотоническая жидкость, т. е. содержащая пропорциональное

Рис. 31-1. Схема строения нефрона. (Из: Ganong W. F. Review of Medical Physiology, 14th ed. Appleton & Lange, 1989; с разрешения.)

количество воды и натрия (рис. 31-2). В процессе реабсорбции большинство веществ проникают вначале через люминальную (т. е. обращенную в просвет канальца) поверхность клеточной мембраны, затем через базолатеральную поверхность перемещаются в почечный интерстиций и уже оттуда поступают в околоканальцевый капилляр. Главная функция проксималъного канальца состоит в реабсорбции натрия. При участии мембрано-связанной НаУЮ-зависимой АТФ-азы натрий активно перемещается из клеток проксимального канальца в почечный интерстиций к околоканаль-

цевым капиллярам (рис. 31-3). Внутриклеточная концентрация натрия снижается, и он начинает пассивно поступать по градиенту концентрации из канальцевой жидкости в эпителиальные клетки. В наиболее проксимальном отделе извитого канальца реабсорбция натрия усиливается под воздействием ангиотензина II и норадреналина. До-фамин, напротив, уменьшает реабсорбцию натрия в проксимальных отделах.

Реабсорбция Na+ сопряжена с реабсорбцией других растворенных веществ и секрецией H+ (рис. 31-3). Специфический белок-переносчик

^ ТАБЛИЦА 31 -1. Функциональное подразделение нефрона^

| Отдел нефрона | Функция |

| Клубочек | Фильтрация крови |

| Проксимальный извитой каналец | Реабсорбция Натрия2 хлорид Вода Бикарбонат Глюкоза, белок, аминокислоты Калий, магний, кальций Фосфаты3, мочевая кислота, мочевина |

| | Секреция Органические анионы Органические катионы Образование аммиака |

| Петля Генле | Реабсорбция |

| | Натрий, хлориды Вода Калий, кальций, магний Противоточное умножение |

| Дистальный извитой каналец | Реабсорбция Натрия4 хлорид Вода Калий Кальций5 Бикарбонат |

| | Секреция |

| | Ион водорода4 Калий4 Кальций |

| Собирательная трубочка | Реабсорбция Натрия4'7 хлорид Вода6'7 Калий4 Бикарбонат |

| | Секреция |

| | Калий Ион водорода4 Образование аммиака |

| Юкстагломеруляр-ный аппарат | Секреция ренина |

1 С изменениями. Из: Rose В. D. ^ Clinical Physiology of Acide Base and Electrolite Disordsers, 3rd ed. McGraw-Hill,1989.

2 Частично увеличивается под действием ангиотензина II.

3 Угнетается паратиреоидным гормоном.

4 Частично опосредовано альдостероном.

5 Усиливается паратиреоидным гормоном.

6 Опосредовано антидиуретическим гормоном.

7 Угнетается предсердным натрийуретическим пептидом.

при посредстве низкой внутриклеточной концентрации Na^ осуществляет транспорт фосфатов, глюкозы и аминокислот. В результате активности №+/К+-зависимой АТФ-азы (обменивающей 3 Na^ на-2 K+) уменьшается внутриклеточный положительный заряд, что облегчает реабсорбцию других катионов (K+, Ca2+, Mg2+). Именно так Ка+/К+-за-висимая АТФ-аза, расположенная на базолате-ральной поверхности эпителиальной клетки канальца, играет роль источника энергии для реабсорбции большинства растворенных в фильтрате веществ. Реабсорбция Na+ на люминальной поверхности клеточной мембраны сопряжена с секрецией H+. За счет работы этого механизма реабсорбируется до 90 % фильтруемых в клубочках ионов бикарбоната (рис. 30-2). В отличие от других растворенных веществ, хлориды способны проходить через узкие щели между эпителиальными клетками канальцев. Поэтому их реабсорб-ция осуществляется пассивно по градиенту концентрации. Кроме того, за счет функционирования КуСГ-транспортера, который перемещает оба иона на капиллярную поверхность клеточной мембраны (рис. 31-3), происходит и активный механизм реабсорбции хлоридов.

В проксимальных канальцах секретируются органические катионы и анионы. Ряд органических веществ-катионов (креатинин, циметидин и хини-дин), конкурируя за один и тот же насосный механизм переноса, способны препятствовать экскреции друг друга. Доказано, что общие механизмы секреции имеют такие органические анионы, как ураты, кетоновые кислоты, пенициллины, цефа-лоспорины, диуретики, салицилаты и большая часть рентгеноконтрастных препаратов. Оба насоса, вероятно, играют основную роль в элиминации различных циркулирующих токсинов. Фильтруемые низкомолекулярные белки в норме реабсорби-руются клетками проксимальных канальцев и подвергаются в них метаболической деградации.