Книга вторая Дж. Эдвард Морган-мл. Мэгид С. Михаил Перевод с английского

| Вид материала | Книга |

- Книга первая Дж. Эдвард Морган-мл. Мэгид С. Михаил Перевод с английского, 10010.77kb.

- А. Конан-Дойль новоеоткровени е перевод с английского Йога Рàманантáты, 2314.23kb.

- Copyright Сергей Александровский, перевод с английского Email: navegante[a]rambler, 619.61kb.

- "книга непрестанности осириса " 177, 7373.41kb.

- Н. М. Макарова Перевод с английского и редакция, 4147.65kb.

- Трудового Красного Знамени гупп детская книга, 2911.61kb.

- Трудового Красного Знамени гупп детская книга, 2911.77kb.

- Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. У 67 Освобождение от созависимости / Перевод с английского, 11462.2kb.

- Малиновской Софьи Борисовны Специальность: журналистика Специализация: художественный, 969.08kb.

- Духовные истины в психических явлениях перевод с английского 3-е издание Москва «Философская, 1557.75kb.

В норме взрослый человек потребляет в среднем 80 мэкв калия в сутки (от 40 до 140 мэкв). Около 70 мэкв калия выделяется с мочой, 10 мэкв — через желудочно-кишечный тракт.

Почечная экскреция калия колеблется от 5 мэкв/'л до 100 мэкв/л. Практически весь фильтруемый почечными клубочками калий реабсорби-руется в проксимальных канальцах и петле Генле. Выделение калия с мочой происходит за счет секреции в дистальных канальцах. Секреция калия в дистальных канальцах сопряжена с реабсорбцией натрия, опосредованной альдостероном (гл. 31).

^ Регуляция внеклеточной концентрации калия

Внеклеточная концентрация калия зависит от активности мембраносвязанной Ка+/К+-зависимой АТФ-азы и концентрации калия в плазме. Na+/K+-зависимая АТФ-аза регулирует распределение калия между клетками и внеклеточной жидкостью, в то время как концентрация калия в плазме является основным фактором, определяющим почечную экскрецию калия.

^ Перемещение калия между жидкостными компартментами организма

На перемещение калия между жидкостными компартментами организма влияют многие факторы: изменения рН внеклеточной жидкости (гл. 30), концентрация инсулина в крови, концентрация катехо-ламинов в крови, осмоляльность плазмы и, возможно, гипотермия. Прямое воздействие на активность NaVK+-зависимой АТФ-азы оказывают инсулин и катехоламины. Физическая нагрузка приводит к высвобождению калия из мышечных клеток, что может вызывать преходящее повышение концентрации калия в плазме (на 0,3-2 мэкв/л), прямо пропорциональное интенсивности и продолжительности мышечной активности. Изменение концентрации калия в плазме при периодическом параличе также может быть обусловлено перемещением калия между жидкостными компартментами (гл. 37). Изменения рН внеклеточной жидкости непосредственно влияют на внеклеточную концентрацию калия, потому что внутриклеточная жидкость способна нейтрализовать до 60 % кислотной нагрузки (гл. 30). При ацидозе ионы водорода поступают в клетки, вытесняя ионы калия; выход калия из клетки обеспечивает сохранение исходной величины

мембранного потенциала, но приводит к увеличению концентрации калия во внеклеточной жидкости и в плазме. При алкалозе, наоборот, калий поступает в клетку (компенсируя выход ионов водорода из клеток), и концентрация его в плазме снижается. На практике применяют следующее правило: изменение рН артериальной крови на каждые 0,1 ед вызывает противоположно направленное изменение концентрации калия в плазме приблизительно на 0,6 мэкв/л (амплитуда колебаний: от 0,2 до 1,2мэкв/л на 0,1 ед).

Изменение концентрации инсулина в плазме оказывает на концентрацию калия прямое влияние, не зависящее от транспорта глюкозы. Инсулин повышает активность мембраносвязанной Ка+/К+-зависимой АТФ-азы, способствуя поглощению калия клетками печени и скелетных мышц. Секреция инсулина играет важную роль в регуляции концентрации калия в плазме, облегчая утилизацию калиевой нагрузки.

Повышение тонуса симпатической нервной системы также способствует переходу калия в клетки в результате активации Ка+/К+-зависимой АТФ-азы. Этот процесс опосредован стимуляцией р2-адрено-рецепторов, в то время как стимуляция сс-адрено-рецепторов препятствует проникновению калия в клетку. /32-Лдреиомиметики, стимулируя поглощение калия клетками печени и скелетных мышц, часто приводят к уменьшению его концентрации в плазме. Применение |3-адреноблокаторов препятствует утилизации калиевой нагрузки.

Резкое повышение осмоляльности плазмы (при гипернатриемии, гипергликемии, введении манни-тола) вызывает увеличение концентрации калия в плазме (0,6 мэкв/л на каждые 10 мОсм/л). В этом случае вода покидает клетки по осмотическому градиенту, что сопровождается выходом калия из клетки. Причиной сопутствующего перемещения калия могут быть феномен "захвата растворенного вещества" или повышенная внутриклеточная концентрация калия, обусловленная дегидратацией клетки.

При гипотермии калий поглощается клетками, что приводит к снижению его концентрации в плазме. Согревание вызывает обратную реакцию и даже сопровождается преходящей гиперкалиемией, особенно если в период гипотермии вводили препараты калия.

^ Почечная экскреция калия

Почечная экскреция калия находится в прямой зависимости от его внеклеточной концентрации. Калий секретируется клетками дистальных канальцев (гл. 31). Внеклеточная концентрация калия — это главный фактор, влияющий на секрецию альдо-

стерона в надпочечниках. Гиперкалиемия стимулирует секрецию альдостерона, тогда как гипокалие-мия ее подавляет. Скорость тока канальцевой жидкости в дистальной части нефрона может быть важным фактором, определяющим секрецию калия: высокая скорость (например, при осмотическом диурезе) увеличивает секрецию калия за счет поддержания высокого градиента его концентрации между перитубулярными капиллярами и почечными канальцами. При низкой скорости тока канальцевой жидкости концентрация калия в просвете канальца повышается, что уменьшает градиент концентрации, от которого зависит секреция калия.

Гипокалиемия

Гипокалиемия — это снижение концентрации калия в плазме < 3,5 мэкв/л. Она возникает из-за: (1) перемещения калия из внеклеточного пространства в клетки; (2) значительных потерь калия; (3) недостаточного его поступление в организм (табл. 28-8). Концентрация калия в плазме плохо коррелирует с общим его дефицитом в организме. При ее снижении в плазме с 4 мэкв/л до 3 мэкв/л дефицит общего содержания калия в организме составляет 1 GO-200 мэкв, тогда как при концентрации < 3 мэкв/л он варьируется от 200 до 400 мэкв.

^ Гипокалиемия вследствие перемещения калия во внутриклеточное пространство

Данное состояние возникает при алкалозе, инсули-нотерапии, применении (32-адреномиметиков, гипотермии, во время приступов гипокалиемического периодического паралича. Гипокалиемия может наблюдаться также после переливания замороженных эритроцитов: эти клетки теряют калий в процессе хранения и поглощают его из плазмы реципиента при трансфузии. Перемещением калия в эритроциты (ив тромбоциты) объясняется гипо-калиемия, наблюдаемая при лечении мегалобласт-ной анемии фолиевой кислотой или витамином Bi2.

^ Гипокалиемия вследствие повышенных потерь калия

Потеря калия почти всегда происходит либо через почки, либо через желудочно-кишечный тракт. Первая возникает вследствие побочного действия диуретинов или в результате повышенной мине-ралкортикоидной активности. Другие состояния, сопровождающиеся почечными потерями калия, включают гипомагниемию, почечный канальцевый ацидоз (гл. 30), кетоацидоз, сольтеряющие нефро-патии, а также побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов (карбенициллин и амфо-

терицин В). Потери калия через желудочно-кишечный тракт возникают при рвоте, диарее, через назо-гастральный зонд, через свищи, при злоупотреблении слабительными, при ворсинчатых аденомах, а также при опухолях поджелудочной железы, секре-тирующих вазоактивный интестинальный пептид. Причиной гипокалиемии бывает повышенная потливость, особенно в сочетании со сниженным поступлением калия. Гипокалиемия иногда развивается после гемодиализа при использовании диа-лизирующего раствора с низким содержанием ка-

^ ТАБЛИЦА 28-8. Причины гипокалиемии

| Перемещение калия во внутриклеточное |

| пространство |

| Алкалоз |

| Инсулин |

| р2-Адреномиметики |

| Периодический гипокалиемический паралич |

| Гипотермия |

| Состояние после лечения мегалобластной анемии |

| Переливание замороженных эритроцитов |

| Повышенные потери калия |

| Почечные потери |

| Лечение диуретиками |

| Повышенная минералокортикоидная активность |

| Первичный гиперальдостеронизм |

| Вторичный гиперальдостеронизм |

| Системные отеки |

| Реноваскулярная артериальная гипертония |

| Ренинпродуцирующая опухоль |

| Минералокортикоидная опухоль |

| Длительное употребление лакрицы |

| Синдром Барттера |

| Врожденная гиперплазия надпочечников |

| Дефицит 1 1р-гидроксилазы |

| Дефицит 17а-гидроксилазы |

| Избыток глюкокортикоидов |

| Почечный канальцевый ацидоз |

| Кетоацидоз |

| Сольтеряющие нефропатии |

| Применение натрия с нереабсорбируемыми |

| анионами (натриевые соли пенициллинов, |

| например, карбенициллин) |

| Гипомагниемия |

| Лечение амфотерицином В |

| Уретероэнтеростомия |

| Внепочечные потери |

| Желудочно-кишечный тракт |

| Диарея |

| Злоупотребление слабительными |

| Рвота |

| Свищи |

| Уретеросигмостомия |

| Потоотделение |

| Диализ |

| Сниженное поступление калия |

лия. При уремии может наблюдаться дефицит содержания калия в организме (в первую очередь за счет внутриклеточной фракции) несмотря на нормальную или даже повышенную концентрацию калия в плазме; отсутствие гипокалиемии в этих случаях обусловлено перемещением калия из клеток вследствие ацидоза. После гемодиализа у таких больных часто развивается гипокалиемия, что указывает на общий дефицит калия в организме.

Если при гипокалиемии концентрации калия в моче > 20 мэкв/л, то калий теряется через почки, если < 20 мэкв/л, то потери калия внепочечные.

Гипокалиемия вследствие недостаточного поступления калия

Почки способны уменьшать выведение калия до 5-20 мэкв/л, поэтому гипокалиемия может развиться только при выраженном снижении поступления калия в организм. Вместе с тем недостаточное поступление калия потенцирует эффекты его повышенных потерь.

Клинические проявления гипокалиемии

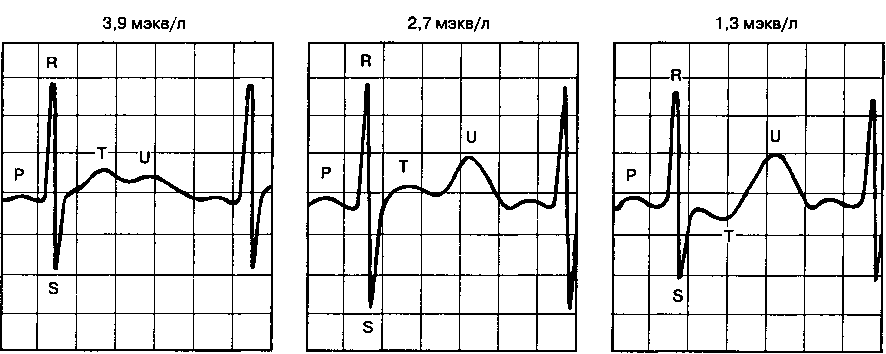

Гипокалиемия способна вызвать дисфункцию многих органов и систем (табл. 28-9). ^ Пока концентрация калия в плазме не снизится < 3 мэкв/л, гипокалиемия в большинстве случаев протекает, бессимптомно. Наиболее выражены нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, они включают изменения ЭКГ, аритмии, снижение сократимости миокарда и нестабильность АД вследствие вегетативной дисфункции. Хроническая гипокалиемия способна привести к фиброзу миокарда. Электрокардиографические проявления гипокалиемии обусловлены главным образом замедлением процесса реполяризации желудочков и включают уплощение и инверсию зубца T, появление и прогрессирующее увеличение зубца U, депрессию сегмента ST, увеличение амплитуды зубца P и удлинение интервала PQ (рис. 28-5). Повышение автоматизма и замедление реполяризации может стать причиной возникновения как предсердных, так и желудочковых аритмий.

Нарушения нервно-мышечной функции проявляются мышечной слабостью (особенно четырехглавой мышцы бедра), динамической кишечной непроходимостью, мышечными подергиваниями, тетанией, а в ряде случаев — рабдомиолизом. Нередко возникает дисфункция почек, проявляющаяся нарушением концентрационной способности (устойчивой к АД Г и проявляющейся полиурией), задержкой натрия, увеличеьгаем реабсорбции бикарбоната (часто приводящего к алкалозу) и повы-

шением выработки аммиака (вследствие чего още-лачивается моча). Увеличение выработки аммиака свидетельствует о развитии внутриклеточного ацидоза; ионы водорода входят в клетку, компенсируя потери внутриклеточного калия. Сочетание метаболического алкалоза с повышением выработки аммиака может способствовать развитию энце-фалопатии у больных с хроническими заболеваниями печени. Хроническая гипокалиемия способна привести к фиброзу почек (тубулоинтерстициаль-ной нефропатии).

Гипокалиемия угнетает секрецию инсулина, а также ослабляет его воздействие на органы-мишени, что нередко вызывает гипергликемию даже у лиц, не страдающих сахарным диабетом. При хронической гипокалиемии изменяется метаболизм белков, что приводит к отрицательному балансу азота.

Лечение гипокалиемии

Тактика лечения гипокалиемии определяется тяжестью клинических проявлений. При выраженных электрокардиографических изменениях (де-

^ ТАБЛИЦА 28-9. Клинические проявления гипокалиемии1

| Сердечно-сосудистая система Изменения ЭКГ Аритмии Дисфункция миокарда Фиброз миокарда Ортостатическая гипотония Нервно-мышечная функция Мышечная слабость Тетания Рабдомиолиз Динамическая кишечная непроходимость Почки Полиурия Увеличение выработки аммиака Повышение реабсорбции бикарбоната Повышение задержки натрия Тубулоинтерстициальная нефропатия (фиброз) Эндокринная система Снижение секреции инсулина Снижение секреции гормона роста Снижение секреции альдостерона Метаболизм Отрицательный баланс азота Энцефалопатия у больных с заболеваниями печени |

| 1 Из: Schrier R. W. (editor). ^ Renal and Electrolyte Disorders, 3rd ed. Little, Brown, 1986. |

прессия сегмента ST, аритмии) показан постоянный ЭКГ-мониторинг, особенно при инфузии препаратов калия. Дигоксин (так же как и гипокалиемия) сенсибилизирует миокард к изменениям концентрации калия. При жалобах на слабость рекомендуется периодически оценивать мышечную силу.

Наиболее безопасный метод лечения — это прием растворов калия внутрь (60-80 мэкв/сут). Дефицит калия следует восполнять постепенно, в течение нескольких дней. Инфузия растворов калия показана только при выраженных сердечно-сосудистых нарушениях или мышечной слабости. Цель инфузии калия — устранение непосредственной угрозы жизни, а не полная коррекция дефицита калия. Скорость инфузии растворов калия в периферические вены не должна превышать 8 мэкв/ч, в связи с раздражающим действием калия на эндотелий вен. Нельзя переливать глюкозосодержащие растворы, потому что возникающая гипергликемия и, как следствие, вторичное увеличение секреции инсулина могут привести к дальнейшему снижению концентрации калия в плазме. Быстрое введение раствора калия (10-20 мэкв/ч) допустимо только через центральный венозный катетер и на фоне ЭКГ-мониторинга. При необходимости быстрой коррекции гипокалиемии безопаснее использовать катетер в бедренной вене, что позволяет избежать высокой локальной концентрации калия в камерах сердца. Скорость инфузии калия не должна превышать 240 мэкв/сут.

Раствор хлорида калия является препаратом выбора для коррекции гипокалиемии, сочетающейся с метаболическим алкалозом, поскольку позволяет одномоментно возместить дефицит ионов хлора. При сочетании гипокалиемии с метаболи-

ческим ацидозом целесообразно применять бикарбонат калия или его эквивалент (ацетат калия или цитрат калия). Фосфат калия показан при сочетании гипокалиемии с гипофосфатемией (диабетический кетоацидоз).

Анестезия

Гипокалиемия часто выявляется при предоперационном обследовании. Считается, что плановую операцию можно проводить, если концентрация калия в плазме > 3-3,5 мэкв/л. Вместе с тем для принятия решения необходимо учитывать не только абсолютную величину концентрации калия, но и скорость развития гипокалиемии, а также наличие или отсутствие сопутствующей дисфункции органов. Умеренно выраженная хроническая гипокалиемия (3-3,5 мэкв/л), при которой нет электрокардиографических изменений, существенно не повышает риск возникновения осложнений при анестезии. Это не относится к больным, принимающим дигоксин, поскольку гипокалиемия значительно повышает риск развития дигоксиновой интоксикации; у таких больных концентрацию калия в плазме следует поддерживать выше 4 мэкв/л. При интраоперационной коррекции гипокалиемии следует особенно тщательно проводить мониторинг ЭКГ. Показанием к интраоперационной инфузии растворов калия является возникновение предсердных или желудочковых аритмий. Чтобы избежать дальнейшего снижения концентрации калия в плазме, нельзя переливать глюкозосодержащие растворы и проводить ИВЛ в режиме гипервентиляции. При гипокалиемии иногда повышается чувствительность к миорелаксантам,

Рис. 28-5. Электрокардиографические признаки гипокалиемии. Обратите внимание на прогрессирующее уплощение зубца T, появление и прогрессирующее увеличение амплитуды зубца U, увеличение амплитуды зубца P, удлинение интервала PQ и депрессию сегмента ST

поэтому рекомендуется уменьшать их дозу на 25-50 % и проводить мониторинг нервно-мышечной проводимости.

Гиперкалиемия

Гиперкалиемия — это состояние, при котором концентрации калия в плазме больше 5,5 мэкв/л. Гиперкалиемия у хирургических больных встречается довольно редко, поскольку почки способны выделять значительные количества калия. Так, если поступление калия в организм увеличивается медленно, то суточная почечная экскреция калия может достигать 500 мэкв. Симпатическая нервная система и секреция инсулина также играют важную роль в предупреждении резкого повышения концентрации калия в плазме при калиевой нагрузке.

Причины гиперкалиемии включают: (1) перемещение калия из клеток во внеклеточное пространство; (2) снижение почечной экскреции калия и, в редких случаях, (3) повышенное поступление калия (табл. 28-10). Концентрация калия в плазме может оказаться завышенной вследствие гемолиза (разрушения) эритроцитов в пробе крови (наиболее распространенная причина гемолиза — слишком продолжительное наложение жгута при заборе крови). Причиной псевдогиперкалиемии являются также лейкоцитоз (> 70 000/мкл) и тромбоцитоз (> 1 000 000/мкл), когда значительное количество калия высвобождается при разрушении этих клеток.

Гиперкалиемия в результате перемещения калия из клеток во внеклеточное пространство

Высвобождение калия из клеток происходит при введении сукцинилхолина, ацидозе, гемолизе, разрушении клеток в ходе химиотерапии, рабдомио-лизе, тяжелой травме тканей, гиперосмоляль-ности, передозировке дигоксина, применении аргинина гидрохлорида, использовании |32-адре-ноблокаторов и во время обострений периодического гиперкалиемического паралича. Сукцинилхолин увеличивает концентрацию калия в плазме в среднем на 0,5 мэкв/л, а у больных с обширными ожогами, тяжелой травмой и повреждением спинного мозга этот прирост иногда значительно больше (гл. 9). (32-Адреноблокаторы потенцируют повышение концентрации калия в плазме, вызванное физической нагрузкой. Дигоксин подавляет активность мембраносвязанной Ка+/!С-зависи-мой АТФ-азы, поэтому его передозировка может вызвать гиперкалиемию. Аргинин гидрохлорид,

применяемый для коррекции метаболического алкалоза, может приводить к гиперкалиемии: аргинин, являясь катионом, поступает в клетки, а ион калия выходит из них для сохранения электронейтральности.

^ ТАБЛИЦА 28-10. Причины гиперкалиемии

| Псевдогиперкалиемия |

| Гемолиз in vitro |

| Выраженный лейкоцитоз |

| Выраженный тромбоцитоз |

| Перемещение калия из клеток во внеклеточное |

| пространство |

| Ацидоз |

| Гипертоничность |

| Обширная травма тканей |

| Рабдомиолиз |

| Тяжелая физическая нагрузка |

| (32-Адреноблокаторы |

| Периодический гиперкалиемический паралич |

| Сукцинилхолин |

| Передозировка дигоксина |

| Аргинин HCI |

| Снижение почечной экскреции калия |

| Почечная недостаточность |

| Уменьшение минералокортикоидной активности |

| Первичная надпочечниковая недостаточность |

| Болезнь Аддисона |

| Двустороннее удаление надпочечников |

| Врожденная гиперплазия надпочечников |

| Дефицит 21 -гидроксилазы |

| Гипоренинемический гипоальдостеронизм |

| Синдром приобретенного иммунодефицита |

| Побочные эффекты лекарственных препаратов |

| Конкурентные калийсберегающие диуретики |

| Спиронолактон |

| Ингибиторы АПФ |

| Циклоспорин |

| Нестероидные противовоспалительные средства |

| Гепарин |

| Изолированное снижение секреции калия в дисталь- |

| ном отделе нефрона |

| Псевдогипоальдостеронизм |

| Неконкурентные калийсберегающие диуретики |

| Амилорид |

| Триамтерен |

| Серповидно-клеточная анемия |

| Пересаженная почка |

| Системная красная волчанка |

| Обструкция моче вы водящих путей |

| Повышенное поступление калия |

| Трансфузия цельной крови с длительным сроком |

| хранения |

| Заменители поваренной соли |

| Калиевая соль пенициллина |