Первым попавшим в историю мологским священнослужителем был уроженец села Никульского Дорофей

| Вид материала | Документы |

- Публичный отчет директора Муниципального общеобразовательного учреждения Мордовскопошатская, 911.44kb.

- -, 86.93kb.

- Положение, 56.74kb.

- «создать», 15.55kb.

- Морозовы, российские предприниматели, владельцы текстильных предприятий, 211.16kb.

- 1. Кто был первым космонавтом?, 328.4kb.

- Тест №1 Как называется наиболее полный из источников, освещающих историю Древней Руси?, 508.81kb.

- Начнем с краткого повторения нашей реконструкции истории "Иерусалимов". Первым Иерусалимом, 59.82kb.

- Виртуальная выставка великий сын отечества, 56.74kb.

- Г. И. Лангсдорф был человеком энциклопедического образования и громадной энергии, посвятившим, 597.36kb.

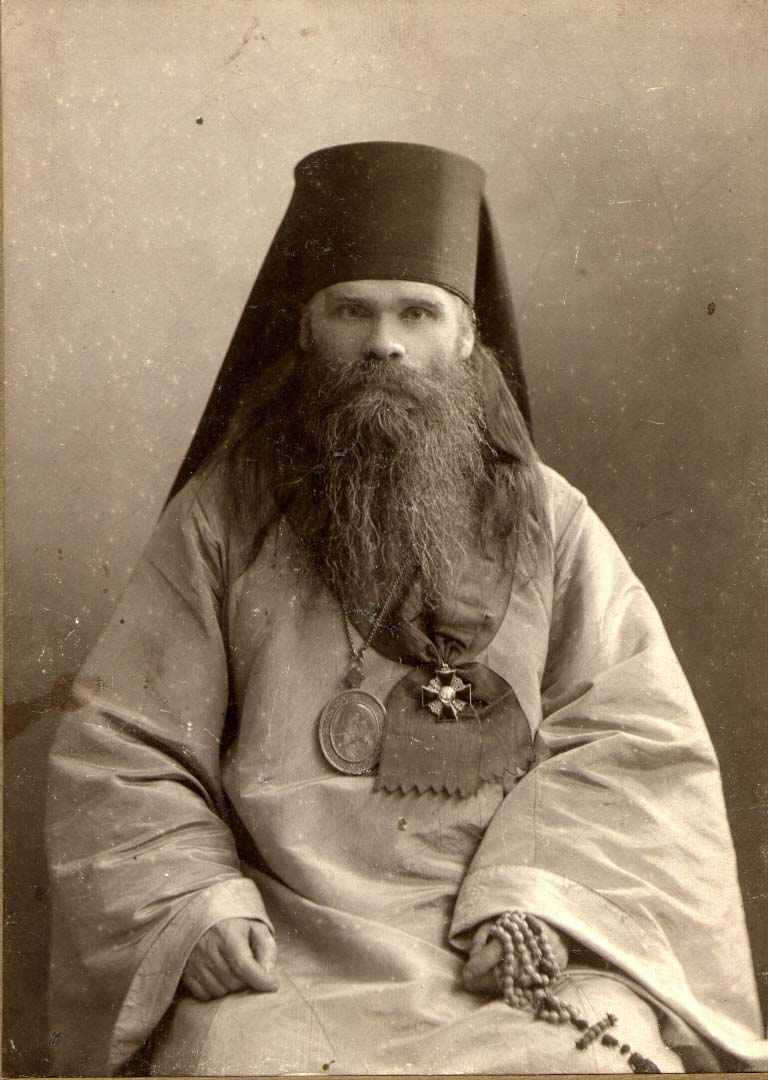

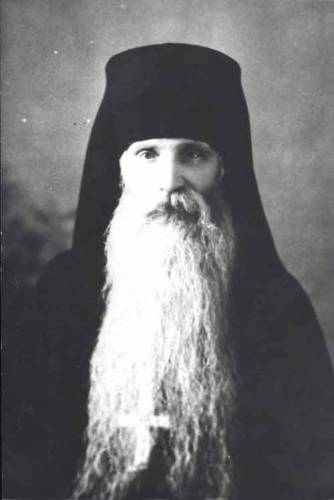

еминарии, где успешно пестует подопечных три года. Затем переводится в Тифлис, но уже инспектором. В 1891-1897 гг. он уже ректор Томской семинарии. Через шесть лет за истовое служение его назначают епископом Киренским (викарный Киренский епископ Иркутской епархии). Из Иркутской епархии 27.10.1898 переводится Якутскую и Вилюйскую и прибывает в Якутск 4 февраля 1899, где его лично встречает гражданским губернатором Якутской губернии В.Н.Скрипицыным). За время работы епископ Никанор инициативно организовал переводческую комиссию по изданию религиозно-нравственных сочинений на якутском и других местных языках, открыл курсы для учителей церковно-приходских школ; инициировал открытие 3-х начальных церковно-приходских школ в г.Якутске, инициировал в 1903 г. строительство деревянной часовни на Полицейской улице на месте обвалившейся и разрушенной в середине XIX века двухэтажной каменной Николаевской церкви, сподвигнув купца Николая Шилова на строительство другой каменной Никольской церкви, давшей впоследствии имя улице Николо-Преображенской. Но, к сожалению всех прихожан епархии, Никанора переводят на другую кафедру и в феврале 1905 он уже - епископ Пермский и Соликамский. Но и здесь он задерживается всего на три года. В 1908 – епископ Олонецкий и Петрозаводский, где одновременно состоит председателем особой комиссии при Священном Синоде для выработки правил перевозки св. икон по водным путям. Пишет труд «Типикон об употреблении вина».

еминарии, где успешно пестует подопечных три года. Затем переводится в Тифлис, но уже инспектором. В 1891-1897 гг. он уже ректор Томской семинарии. Через шесть лет за истовое служение его назначают епископом Киренским (викарный Киренский епископ Иркутской епархии). Из Иркутской епархии 27.10.1898 переводится Якутскую и Вилюйскую и прибывает в Якутск 4 февраля 1899, где его лично встречает гражданским губернатором Якутской губернии В.Н.Скрипицыным). За время работы епископ Никанор инициативно организовал переводческую комиссию по изданию религиозно-нравственных сочинений на якутском и других местных языках, открыл курсы для учителей церковно-приходских школ; инициировал открытие 3-х начальных церковно-приходских школ в г.Якутске, инициировал в 1903 г. строительство деревянной часовни на Полицейской улице на месте обвалившейся и разрушенной в середине XIX века двухэтажной каменной Николаевской церкви, сподвигнув купца Николая Шилова на строительство другой каменной Никольской церкви, давшей впоследствии имя улице Николо-Преображенской. Но, к сожалению всех прихожан епархии, Никанора переводят на другую кафедру и в феврале 1905 он уже - епископ Пермский и Соликамский. Но и здесь он задерживается всего на три года. В 1908 – епископ Олонецкий и Петрозаводский, где одновременно состоит председателем особой комиссии при Священном Синоде для выработки правил перевозки св. икон по водным путям. Пишет труд «Типикон об употреблении вина».Скончался в Петрозаводске в 1916 году.

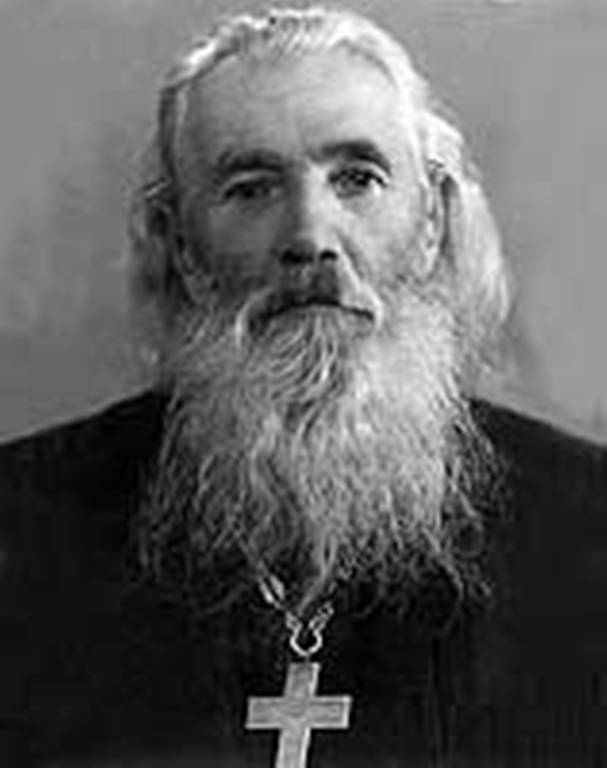

Священномученик Николай (Любомудров)

Николай Иванович Любомудров родился 11 апреля 1862 года в селе Юркино Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Фамилия отца первоначально была Суслонов, но, когда он поступил в духовное училище, начальник училища поменял ее на фамилию Любомудров, считая ее более подходящей для будущего церковнослужителя.

Николай Иванович Любомудров родился 11 апреля 1862 года в селе Юркино Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Фамилия отца первоначально была Суслонов, но, когда он поступил в духовное училище, начальник училища поменял ее на фамилию Любомудров, считая ее более подходящей для будущего церковнослужителя.В 1877 году Николай окончил Пошехонское духовное училище и поступил в Ярославскую духовную семинарию. В 1884 году он окончил семинарию по первому разряду, что давало право на поступление в Духовную Академию, однако для этого не было материальных возможностей: как старший сын, он должен был обеспечивать больную овдовевшую мать, младших братьев и сестер.

В 1884-1887 годах Николай служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы на Духовской улице в Ярославле.

2 февраля 1887 году он обвенчался с дочерью священника села Печелки Софьей Петровной Дьяконовой, учительницей школы для крестьянских детей в селе Абакумцеве (основанной Н.А.Некрасовым). Ее брат, Александр Петрович Дьяконов, стал профессором Петербургской Духовной Академии.

Вскоре Николай Иванович был рукоположен во священники, и в начале марта 1887 года приехал в село Лацкое, куда был назначен на службу и где прожил почти 32 года. Преподавал Закон Божий в трехклассной земской школе и создал в Лацком первую в округе библиотеку-читальню для крестьян (открылась в 1895 году), в которой его усилиями были собраны книги духовно-нравственного содержания, русская классика, книги для детей, газеты и журналы.

В 1912 году на съезде священников благочиния отец Николай был избран благочинным первого округа Мологского уезда Ярославской губернии.

В 1912 году по случаю 50-летия со дня рождения и 25-летия пастырского служения в лацковском приходе отец Николай был награжден епархиальным архиереем наперсным крестом. Ходатайствовали о награждении и провели сбор денег на покупку золотого креста прихожане. В этом же году по ходатайству Земской Управы отец Николай был награжден за просветительскую деятельность орденом Святой Анны третьей степени.

Жизненный путь отца Николая освящен благословением и молитвенной помощью двух великих российских святых, канонизированных недавно Русской Православной Церковью: святого праведника Иоанна Кронштадтского и святого Патриарха Тихона. Отец Николай высоко почитал приснопамятного протоиерея Иоанна Кронштадтского, молитвам которого он, возможно, был исцелен от опасной болезни. В 1898 году отец Николай тяжело заболел тифом. Жена, Софья Петровна, несмотря на то, что была беременна, отправилась в Петербург и просила молитвенной помощи у отца Иоанна. Помолившись, отец Иоанн сказал ей: «Супруг выздоровеет, а ребенок родится здоровым». Отец Николай, действительно, вскоре поправился, родившийся сын, Николай, единственный из детей отца Николая дожил до наших дней, прожив более 90 лет.

Отца Николая хорошо знал и ценил архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. Объезжая приходы своей епархии в августе 1912 года, Ярославский Владыка Тихон провел в гостях у отца Николая целый день, познакомился с его семьей, благословил детей.

В начале 1918 году власть в волостном совете и на селе фактически захватила группа молодых людей из бедноты, демобилизованных солдат во главе с председателем волостного исполкома А. П. Городничевым (бывшим приказчиком галантерейного магазина в Петрограде), которые вскоре присвоили себе название «лацковской ячейки РКП(б)», а позднее - и комитета бедноты. Поставив своей задачей борьбу с «мироедами, кулаками и попами», эта группа угрозами и запугиваниями терроризировала население. В ряде домов были проведены обыски в поисках укрытого хлеба, и первый, в крайне грубой и унизительной форме - у отца Николая, который был объявлен врагом революции, советской власти и крестьянства - Волисполком требовал отобрать у отца Николая землю, имущество, хлеб, доходя до прямых угроз расправиться с ним.

По настоянию детей отец Николай обратился с просьбой о переводе его в другой, более спокойный приход к заместителю епархиального архиерея архимандриту Иакову, но тот благословил отца Николая положиться на волю Божию, оставаться в своем приходе и не покидать вверенное ему духовное стадо, и сказал: «Если убьют - примешь от Господа мученический венец».

В октябре произошел ряд крестьянских восстаний в Ярославской губернии, одно из которых коснулось и села Лацкое. По воспоминаниям очевидцев, утром 16 октября 1918 года в Лацком неизвестные вооруженные люди собрали жителей села на площади, призвали их к борьбе с большевиками, и, сформировав ополчение из лацковцев, действуя уговорами и угрозами, повели их к ближайшей железнодорожной станции.

Матери, жены, сестры ушедших бросились к отцу Николаю, слезно прося отслужить молебен о спасении ушедших и уведенных ополченцами. Дочь отговаривала отца Николая от этого, но он счел своим христианским долгом, долгом пастыря выполнить просьбу женщин и отслужил молебен о здравии.

Отряд повстанцев двигался медленно. Пройдя около десяти верст, они попали под дождь, стали разбредаться, и к вечеру того же дня все лацковцы вернулись домой целыми и невредимыми.

Собравшиеся вскоре активисты-комбедовцы расценили молебен как открыто контрреволюционный акт и впоследствии оклеветали отца Николая, утверждая, что он служил молебен якобы «о даровании победы над советской властью».

На другой день стало известно, что в Лацковскую и соседние волости направляется карательный отряд красноармейцев - латышских стрелков, чтобы расправиться с организаторами и участниками восстания; дошли слухи о расстрелах нескольких священников в соседних приходах.

И дети, и близкие отцу Николаю крестьяне советовали ему на время скрыться, предлагали убежище: «Батюшка, пойди в любую избу, и будешь цел». Но отец Николай отвечал: «Я не совершал никаких преступлений и ничего не боюсь». Не считая себя виновным в чем-либо перед властью, не находя возможным оставить паству, и своим бегством дать повод к подозрениям, отец Николай решил всецело предаться воле Божией.

20 октября 1918 года была Димитриевская родительская суббота. Отец Николай служил в Вознесенской церкви заупокойную Литургию и панихиду. Участь отца Николая была решена утром этого дня в разговоре командира прибывшего в Лацкое карательного отряда и членов волисполкома. В ответ на запрос, кого местный совет считает нужным предать казни, было предложено два человека: кузнец Д. Р. Воробьев, не сочувствовавший новым порядкам и волисполкому, и отец Николай. Однако члены исполкома пришли к выводу, что кузнец необходим селу, и было решено расстрелять только священника.

Военный комиссар и двое солдат с винтовками отправились в церковь.

Народу в церкви было немного. Отец Николай заканчивал панихиду у канонного столика. Софья Петровна сказала ему: «За тобой пришли...»

Переоблачившись, отец Николай простился с женой, детьми, псаломщиком, благословил всех. Комиссар и солдаты повели его за село, сзади шли жена и дети. День был морозный, ярко светило солнце. Улицы были пустынны - очевидно, испуганные сельчане боялись вступиться за любимого ими батюшку. Проходя мимо Казанской церкви, отец Николай снял шапку и перекрестился. Солдаты приказали сопровождающим остаться на месте, и повели отец Николая к капустному огороду, находившемуся на окраине села, недалеко от дома Любомудровых.

Несколько женщин, собиравших капустные листья - Мария Мосягина, Евгения Кутузова, увидев, как ведут отец Николая, спрятались в кустах и оказались свидетелями расстрела. По их рассказам, двое солдат привели отец Николая на бугор около откоса к реке Латке и стали заряжать ружья. Они потребовали повернуться спиной, но отец Николай, стоя к ним лицом, перекрестился и со словами: «Господи, прими дух мой! Прости им: не ведают, что творят!» - поднял руку и благословил их.

Раздались два выстрела, отец Николай упал. Солдаты подошли к нему, выстрелили еще раз, сорвали серебряный крест и, споря о том, кому он должен достаться, поспешили в дом священника, где в это время другие члены отряда производили грабеж.

В ответ на просьбу похоронить отца Николая по христианскому обычаю на третий день из волисполкома поступило распоряжение: похоронить отца Николая немедленно и без всяких обрядов. Один из крестьян предоставил готовый гроб, в который отец Николай был положен. Софья Петровна облекла отца Николая в рясу, епитрахиль, скуфью, вложила в руки деревянный крест с Афона.

Проститься с отцом Николаем пришли многие чтившие его лацковцы. Погребение происходило около полуночи, при свете факелов и тихом пении «Святый Боже». Могила была вырыта около алтаря Казанской церкви на кладбище.

На следующий день, в воскресенье, приехал близкий друг отца Николая, отец Константин Ельниковский, и совершил заупокойную службу. Отпевание отца Николая, после настоятельных просьб Софьи Петровны к знакомым иереям, было совершено тремя священниками над его могилой только 19 апреля 1919 года.

Софья Петровна Любомудрова, впоследствии тоже претерпевшая за веру, занесена в списки «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века».

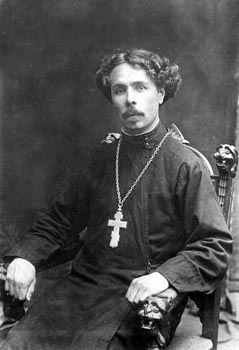

Священномученик Иоанн (Рудинский)

Рудинский Иван Иванович родился в 1867 году в селе Покровское-на-Сити. После окончания Ярославской Духовной семинарии вернулся в родное село и принял приход. В 1918г. в Покрово-Ситской волости вспыхнуло крестьянское восстание против мобилизации в Красную Армию, и отца Иоанна, храм которого находился на территории этой волости, позже неоднократно обвиняли в службе молебнов по просьбам восставших и призывах к активной борьбе с оружием в руках. Он избежал расправы, попав в больницу. В 1920 году отец Иоанн был арестован органами власти «за оскорбление должностного лица». Затем уже народным судом в 1926 году приговорен к денежному штрафу за «нарушение правил отделения Церкви от государства». А в 1929 – за «укрытие коровы». Власти издевались, как могли. В 1929 году, когда началась массовая кампания по закрытию церквей и обложению высокими налогами церковного имущества, церковь обложили непомерным налогом, и в 1930 колхозным собранием было постановлено церковь закрыть за неуплату налога. Тогда отец Иоанн обратился к верующим с просьбой собрать необходимые средства: «Православные, вы видите, как тяжело жить пастырям вашим, как берут с нас налоги представители соввласти, помогите нам... иначе мы должны будем уйти». На этот раз церковь удалось отстоять, причем сам священник отдал все, что у него было, и стал голодать. Прихожане принесли ему хлеба. К этому времени с церквей начали сбрасывать колокола. И эта скорбь была для батюшки тяжелее голода. Благодаря прихожан за участие, он сразу переводил их внимание на трагедию Церкви. «Вы теперь принесли мне хлебушка, спасибо, но не забывайте православную веру. По деревням ходят и хотят снять с церкви колокола, тогда она будет, что человек без языка». «Вот, православные, - со скорбью говорил священник, - приходит конец света, храмы Божии скоро закроют. Начинают сначала с колоколов, а потом и до зданий дойдет». В феврале 1930 года отца Иоанна и служивших вместе с ним священника Иоанна Афонского и диакона Гавриила Неробова арестовали, по обвинению в "противодействии мероприятиям советской власти на селе. Отец Иоанн Афонский и отец Гавриил были приговорены к трем годам ссылки в Северный край, а Иоанн Рудинский был освобожден «за недостаточностью улик». После освобождения, в конце марта 1930 года, отец Иоанн вернулся в родное село, но в нем храм был захвачен обновленческим священником и переизбран церковный совет. От предложения изменить Православию и служить вместе с обновленцем отец Иоанн отказался. 15 апреля 1930 года состоялось собрание верующих Покровской церкви, которое отвергло поддерживающий обновленцев церковный совет и ходатайствовало об освобождении отца Иоанна Афонского и диакона Гавриила. Собрание поддержало отца Иоанна Рудинского и вынесло решение: «Не желая состоять в обновленчестве, просить РИК дать разрешение на следующее собрание для восстановления всех старых членов совета и причта». Эта история и послужила причиной ареста отца Иоанна. 15 июля 1930 года его арестовывают и отправляют на 3 года в Севрный край, в Архангельскую область, на Лоденскую базу N9 Северлеса. Где он и умирает 11 ноября 1930 года от непосильного труда. 27 декабря 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви отец Иоанн Рудинский был канонизирован.

Новомученик Михаил (Зеленецкий)

Зеленецкий Михаил Дмитриевич родился в 1868 году в селе Красное-на-Шексне. После окончания Ярославской духовной семинарии принял приход села Тимохово Мышкинского уезда. С его приходом небольшое забытое богом сельцо стало преображаться. Слух о том, что отец Михаил обладает даром исцеления пронесся по всей округе. Сюда потянулись богомольцы из Рождествена, Мышкина, Углича. Село оживало. Благоустроилось кладбище, появились новые дома. Начала строится новая каменная церковь. Был построен трехэтажный дом призрения, вместивший более 50 богомольцев. Построили школу. Содалась маленькая работащая община во главе с отцом Михаилом. Но наступили лихие годы революции. В 1918 году на землю общины стали покушаться. Священник и его друзья поняли большую опасность, что земли можно лишиться, и создали свою трудовую артель «Тимоховская трудовая артель номер 2». Но интриги завистников продолжались и дошли до Укома партии. И последний издает указ: «Предложить Губернской Чрезвычайной Комиссии изъять священника Зеленецкого из пределов Мышкинского уезда, как вредный элемент и препроводить на такового весь следственный материал». Но так как такового следственного материала и не было, отца Михаила никто не тронул. А вот в 1920, когда судили уже и без доказательств, в Тимохово вышел целый отряд ЧК. Когда подошли к церкви, шла молитва. Отец внешне спокойно указал солдатам, что знал об их приходе и поспешил обратиться к Богу.

Зеленецкий Михаил Дмитриевич родился в 1868 году в селе Красное-на-Шексне. После окончания Ярославской духовной семинарии принял приход села Тимохово Мышкинского уезда. С его приходом небольшое забытое богом сельцо стало преображаться. Слух о том, что отец Михаил обладает даром исцеления пронесся по всей округе. Сюда потянулись богомольцы из Рождествена, Мышкина, Углича. Село оживало. Благоустроилось кладбище, появились новые дома. Начала строится новая каменная церковь. Был построен трехэтажный дом призрения, вместивший более 50 богомольцев. Построили школу. Содалась маленькая работащая община во главе с отцом Михаилом. Но наступили лихие годы революции. В 1918 году на землю общины стали покушаться. Священник и его друзья поняли большую опасность, что земли можно лишиться, и создали свою трудовую артель «Тимоховская трудовая артель номер 2». Но интриги завистников продолжались и дошли до Укома партии. И последний издает указ: «Предложить Губернской Чрезвычайной Комиссии изъять священника Зеленецкого из пределов Мышкинского уезда, как вредный элемент и препроводить на такового весь следственный материал». Но так как такового следственного материала и не было, отца Михаила никто не тронул. А вот в 1920, когда судили уже и без доказательств, в Тимохово вышел целый отряд ЧК. Когда подошли к церкви, шла молитва. Отец внешне спокойно указал солдатам, что знал об их приходе и поспешил обратиться к Богу.- Откуда ты знал? Кто тебе сказал?!

- Господь открыл. Позвольте мне окончить молитву, я сам к вам выйду. Бежать мне некуда и незачем. От судьбы не убежишь.

Ему дали закончить молитву, арестовали и под слёзы прихожан увезли.

Это было 21 апреля 1920 года прямо в храме. За «антисоветскую агитацию» приговорен к 3 годам с конфискацией. Заключен в Ярославле в лагерь в бывшем Спасском монастыре. Прямо в лагере приходит приказ: «Постановлением Ярославской ГубЧК от 17.10.1920 направить в Архангельскую ГубЧК для дальнейшего содержания в Архангельском концлагере». В 1922 году приговор меняют на высшую меру. Расстрелян под Архангельском в 1922 году.

Отец Михаил был благословителем христианского подвига монахини Ксении (Красавиной). «Землянка моя находилась неподалеку от деревни Рудина Слободка, в 20 верстах от г. Мышкина. Тогда ко мне приезжал из Петербурга два раза отец Иоанн Кронштадтский и ближайший его последователь – священник села Тимохово Зеленецкий Михаил Они одобряли мою жизнь».

Занесен в списки «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века».

Протоиерей Феодор (Березняковский)

Феодор Михайлович Березняковский родился 16 апреля 1868 года в селе Дмитриевском Романово-Борисоглебского уезда. Окончил Ярославскую Духовную семинарию (1891). С октября 1891 по май 1894 года - учитель церковно-приходской школы в Дмитриевском. Рукоположен епископом Ростовским Никоном во диакона, 22 июля 1894 им же, в Ростовском Успенском соборе - во священника. Назначен настоятелем церкви села Княж-Городок Мологского уезда. С 1894 по 1920 состоял также законоучителем местной земской школы и заведующим церковно-приходской школой. В 1912-1920 - духовник благочиния и член благочиннического совета. С 1923 - протоиерей. 30 октября 1930 года - арестован, три месяца провел в заключении, 3 года - в концлагере в Уральской обл. Вернулся на место прежнего служения, выслан из пределов Ярославской обл. С 1933 проживал в Новгороде, работал сторожем. В праздничные дни посещал церковь, помогал священникам при требоисполнении. С 10 ноября 1941 назначен священником церкви села Георгия Новгородского района, с 30 марта 1942 перемещен к церкви села Васильевское. Вдов с 14 сентября 1942. В октябре 1943 эвакуирован в Латвию. С 17 января 1944 епископом Иоанном Рижским назначен приписным священником Алексеевской церкви в Либаве, с проживанием в волости Дурбе. Либавским Русским комитетом был назначен уполномоченным по делам русских беженцев, проживающих в волости Дурбе. Обслуживал русских беженцев в волостях Дурбе, Кроте, Бунсе, Тадайке и Веспель. В праздничные дни служил литургии в разных приспособленных для этого местах. За литургией приходилось исповедывать и причащать до 500 человек, крестить до 300 человек. В июне 1945 возвратился в Новгородскую область. С 3 июля 1945 вернулся на свой приход, назначен настоятелем церкви села Васильевское Самокражской волости, обслуживал приходы Васильевский, Спасо-Пископицкий, Егоровский, Лука и Ракомский. Один месяц (09.-10.1945) служил в церкви села Косицы, с 15.10.1945 - в церкви села Васильевское. Несмотря на просьбы своих детей уйти на покой, продолжал свое пастырское служение на приходе, неопустительно совершая богослужения в храме, нередко путешествуя по приходам пешком. Скончался после 1950.

Феодор Михайлович Березняковский родился 16 апреля 1868 года в селе Дмитриевском Романово-Борисоглебского уезда. Окончил Ярославскую Духовную семинарию (1891). С октября 1891 по май 1894 года - учитель церковно-приходской школы в Дмитриевском. Рукоположен епископом Ростовским Никоном во диакона, 22 июля 1894 им же, в Ростовском Успенском соборе - во священника. Назначен настоятелем церкви села Княж-Городок Мологского уезда. С 1894 по 1920 состоял также законоучителем местной земской школы и заведующим церковно-приходской школой. В 1912-1920 - духовник благочиния и член благочиннического совета. С 1923 - протоиерей. 30 октября 1930 года - арестован, три месяца провел в заключении, 3 года - в концлагере в Уральской обл. Вернулся на место прежнего служения, выслан из пределов Ярославской обл. С 1933 проживал в Новгороде, работал сторожем. В праздничные дни посещал церковь, помогал священникам при требоисполнении. С 10 ноября 1941 назначен священником церкви села Георгия Новгородского района, с 30 марта 1942 перемещен к церкви села Васильевское. Вдов с 14 сентября 1942. В октябре 1943 эвакуирован в Латвию. С 17 января 1944 епископом Иоанном Рижским назначен приписным священником Алексеевской церкви в Либаве, с проживанием в волости Дурбе. Либавским Русским комитетом был назначен уполномоченным по делам русских беженцев, проживающих в волости Дурбе. Обслуживал русских беженцев в волостях Дурбе, Кроте, Бунсе, Тадайке и Веспель. В праздничные дни служил литургии в разных приспособленных для этого местах. За литургией приходилось исповедывать и причащать до 500 человек, крестить до 300 человек. В июне 1945 возвратился в Новгородскую область. С 3 июля 1945 вернулся на свой приход, назначен настоятелем церкви села Васильевское Самокражской волости, обслуживал приходы Васильевский, Спасо-Пископицкий, Егоровский, Лука и Ракомский. Один месяц (09.-10.1945) служил в церкви села Косицы, с 15.10.1945 - в церкви села Васильевское. Несмотря на просьбы своих детей уйти на покой, продолжал свое пастырское служение на приходе, неопустительно совершая богослужения в храме, нередко путешествуя по приходам пешком. Скончался после 1950.Священномученик Николай (Писаревский)

Николай Павлович Писаревский родился в 1868 году в селе Ягорба. После окончания Ярославской духовной семинарии, вернулся в служить в родное село. Когда начались гонения на Церковь, отец Николай приложил все усилия к сохранению церкви, писал необходимые заявления в советские органы власти, собирал подписи верующих и средства для уплаты налогов. Он понимал неизбежность ареста, но службу не бросил. Узнав о том, что диакон его церкви снял с себя сан, убоявшись большого налога, отец Николай сказал ему: «Ты трус... а я вот этого делать не боюсь. Я как был "черный ворон", так им и останусь». 4 апреля 1931 года он был арестован и обвинен в «систематической антисоветской агитации». Для обоснования обвинения следователь привел слова, якобы сказанные священником. «Пришел антихрист и повел народ в бездну. Кто пошел в колхоз, тот подпал антихристу под влияние и не попадет в Царство Небесное. Придет время – всех колхозников сожжет красный петух», - которые кто-то передал в ОГПУ. Кроме того, ему поставили в вину то, что, обложенный высоким налогом, он говорил: «Власть совсем нас хочет ограбить», что будто бы обзывал Ленина и других вождей революции плутами и т.п. Отца Николая осудили на 2 года. Но выйти из заключения ему не удалось – 5 апреля 1933 года он скончался в заключении. Архиерейским собором 2000 года был канонизирован.

Старший брат его Александр (1861), служивший в селе Иваньково под Ярославлем, тоже был незаконно репрессирован и занесен в список «Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».

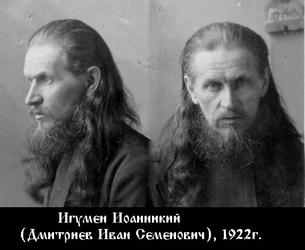

Новомученик Иоанникий (Дмитриев)

Иван Семенович Дмитриев родился в Мологе в 1870 году в семье приказчика. Самому Ивану тоже пришлось с 11 до 30 лет прослужить в лавке отца. В русско-японскую войну был санитаром и псаломщиком при роте Красного Креста в Манжурии. В 1917 году во Владивостоке был рукоположен в монахи архиепископом Евсевием (Никольским) и остался при архиерейском доме келейником. В этом же году приехал вместе с архиепископом в Москву, как он выразился, на Собор, и остался при Управлении Московской Епархией келейником Евсевия, который к тому времени уже стал митрополитом. Но и монах Иоанникий на то время уже числится игуменом. А после кончины Евсевия стал келейником у архиепископа Никандра (Феноменова). Проживал в Троицком Патриаршем подворье, 5 мая 1922 года был арестован. Осужден коллегией ГПУ 22 декабря за «соучастие в антисоветской деятельности Патриарха Тихона». На допросе показал, что «никаких воззваний мне Никандр не передавал, что могу подтвердить под присягой. При патриаршем дворе я не числился. С братией патриаршего двора слишком мало знаком и потому не знаю их». Был освобожден из тюрьмы под подписку о невыезде, дело было продолжено. 22 декабря 1922г. на заседании Коллегии ГПУ (судебном) было вынесено решение о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления и об аннулировании подписки о невыезде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Иван Семенович Дмитриев родился в Мологе в 1870 году в семье приказчика. Самому Ивану тоже пришлось с 11 до 30 лет прослужить в лавке отца. В русско-японскую войну был санитаром и псаломщиком при роте Красного Креста в Манжурии. В 1917 году во Владивостоке был рукоположен в монахи архиепископом Евсевием (Никольским) и остался при архиерейском доме келейником. В этом же году приехал вместе с архиепископом в Москву, как он выразился, на Собор, и остался при Управлении Московской Епархией келейником Евсевия, который к тому времени уже стал митрополитом. Но и монах Иоанникий на то время уже числится игуменом. А после кончины Евсевия стал келейником у архиепископа Никандра (Феноменова). Проживал в Троицком Патриаршем подворье, 5 мая 1922 года был арестован. Осужден коллегией ГПУ 22 декабря за «соучастие в антисоветской деятельности Патриарха Тихона». На допросе показал, что «никаких воззваний мне Никандр не передавал, что могу подтвердить под присягой. При патриаршем дворе я не числился. С братией патриаршего двора слишком мало знаком и потому не знаю их». Был освобожден из тюрьмы под подписку о невыезде, дело было продолжено. 22 декабря 1922г. на заседании Коллегии ГПУ (судебном) было вынесено решение о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления и об аннулировании подписки о невыезде. Дальнейшая судьба неизвестна.Новомученик Алексей (Добронравин)

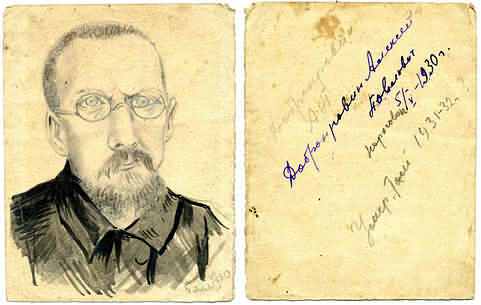

Алексей Павлович Добронравин родился в селе Станилово в 1872 году. В 24 года окончил курс учения в Вологодской Духовной семинарии. Через 2 года Алексей Павлович обвенчался с дочерью священника Екатериной Васильевной Головщиковой .Ее отец и венчал их в церкви села Раево. С 1898 года – учитель в селе Верхнее-Никульском. В 1903 году его рукополагают в священника и определяют к церкви Погоста Архангельского Ростовского уезда. До 1909 года он служит в храме и учит детей. будучи законоучителем четырех земских школ. За заслуги по епархиальному ведомству его награждают набедренником, а спустя 3 года и бархатной скуфьей. В 1909 года отца Алексея перемещают на новое место служения - в церковь села Введенского-на-Волге Ярославского уезда. К этому времени в семье у батюшки и матушки уже было трое детей. На новом месте родились еще двое .Здесь, в Введенском, отец Алексей прослужил 21 год до своего ареста 9 февраля 1930 года

Из заключения по делу «...осужден за антисоветскую агитацию, срыв проводимых кампаний, угрозу общественным работникам, распространение слухов судебным заседанием тройки при П.П. ОГПУ по ИПО(Ивановская Промышленная область) 2 марта 1930 года по ст. 58/10 и 58/11 УК. Приговорен к заключению в концлагере сроком на 5 лет». Пункт 10 58 статьи гласит: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержании». Пункт 11 отягощал предыдущее тем, что преступники действовали организационно. Преступлением в данном случае была вера. Нет пока возможности узнать доподлинно (а может уже и не будет никогда) и о том, при каких обстоятельствах батюшки не стало. Известно лишь, что умер он в 1931 или 1932 году. Чудом сохранившийся карандашный рисунок-портрет А. П Добронравина, сделанный неизвестным заключенным-художником. Лагерь, где отбывал наказание отец Алексий, находился в 2 километрах от станции Пинюг Северной железной дороги и примерно в 150 км от Котласа, где силами 2800 заключенных строилась железная дорога Пинюг-Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар).

Из заключения по делу «...осужден за антисоветскую агитацию, срыв проводимых кампаний, угрозу общественным работникам, распространение слухов судебным заседанием тройки при П.П. ОГПУ по ИПО(Ивановская Промышленная область) 2 марта 1930 года по ст. 58/10 и 58/11 УК. Приговорен к заключению в концлагере сроком на 5 лет». Пункт 10 58 статьи гласит: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержании». Пункт 11 отягощал предыдущее тем, что преступники действовали организационно. Преступлением в данном случае была вера. Нет пока возможности узнать доподлинно (а может уже и не будет никогда) и о том, при каких обстоятельствах батюшки не стало. Известно лишь, что умер он в 1931 или 1932 году. Чудом сохранившийся карандашный рисунок-портрет А. П Добронравина, сделанный неизвестным заключенным-художником. Лагерь, где отбывал наказание отец Алексий, находился в 2 километрах от станции Пинюг Северной железной дороги и примерно в 150 км от Котласа, где силами 2800 заключенных строилась железная дорога Пинюг-Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Новомученик Димитрий (Соколов)

В 1873 году в Веретее в семье местного дьякона Павла Андреевича Соколова (1834) и его жены Анны Егоровой (1842) родился сын Дмитрий. После окончания Ярославской духовной семинарии в 1895 году Дмитрий Павлович вернулся к родителям, которые в то время жили уже в Мологе, и занял место законоучителя в Мологской градской церковноприходской школе, совмещая эту должность с учительством в Мологской Воскресенской школе. 1 августа определен вторым священником в Угличский Спасо-Преображенский собор. «30 августа 1899 года венчались «Учитель Мологской градской церковноприходской школы сын диакона села Веретея Мологского уезда, кончивший курс в Ярославской Духовной семинарии Дмитрий Павлович Соколов, первым браком, 26 лет и дочь местного диакона Павла Иванова Добронравина, учительница Романихской школы девица Аполлинария Добронравина, первым браком, 24 лет. Поручители... по невесте г. Любима Тюремной церкви священник Венедикт Добронравин...» (Из метрической книги села Станилова)… Протоиерей. Состоял учителем церковно-приходской школы в Сергиевском мужском и Александровском женском приютах при Угличских богадельнях с 1 ноября 1900 по 1906 гг. Состоял смотрителем Угличского Епархиального свечного склада с 1 июня 1902. Состоял членом ревизионного комитета по Угличского Духовного Училища с 1900 по 1902 гг. Состоял законоучителем в Сергиевском и Александровском приютах с 13 октября 1903 г. Священническую грамоту имеет. Награжден: 25 ноя 1903 - набедренник, 3 апр. 1908- фиолетовой скуфьею. Имел троих детей – Павла (1900), Н

В 1873 году в Веретее в семье местного дьякона Павла Андреевича Соколова (1834) и его жены Анны Егоровой (1842) родился сын Дмитрий. После окончания Ярославской духовной семинарии в 1895 году Дмитрий Павлович вернулся к родителям, которые в то время жили уже в Мологе, и занял место законоучителя в Мологской градской церковноприходской школе, совмещая эту должность с учительством в Мологской Воскресенской школе. 1 августа определен вторым священником в Угличский Спасо-Преображенский собор. «30 августа 1899 года венчались «Учитель Мологской градской церковноприходской школы сын диакона села Веретея Мологского уезда, кончивший курс в Ярославской Духовной семинарии Дмитрий Павлович Соколов, первым браком, 26 лет и дочь местного диакона Павла Иванова Добронравина, учительница Романихской школы девица Аполлинария Добронравина, первым браком, 24 лет. Поручители... по невесте г. Любима Тюремной церкви священник Венедикт Добронравин...» (Из метрической книги села Станилова)… Протоиерей. Состоял учителем церковно-приходской школы в Сергиевском мужском и Александровском женском приютах при Угличских богадельнях с 1 ноября 1900 по 1906 гг. Состоял смотрителем Угличского Епархиального свечного склада с 1 июня 1902. Состоял членом ревизионного комитета по Угличского Духовного Училища с 1900 по 1902 гг. Состоял законоучителем в Сергиевском и Александровском приютах с 13 октября 1903 г. Священническую грамоту имеет. Награжден: 25 ноя 1903 - набедренник, 3 апр. 1908- фиолетовой скуфьею. Имел троих детей – Павла (1900), Н адежду (1902) и Нину (1903). В 1916 году вошел в состав особой комиссии из 4-х человек для проверки экономического отчета денежных сумм (избран 47 съездом духовенства Угличского училищного округа от 7 июня 1916 г). 25 января 1930 года он был арестован, через 3 месяца осужден по 58-й статье и сослан на 3 года на Север. Причислен к числу «Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».

адежду (1902) и Нину (1903). В 1916 году вошел в состав особой комиссии из 4-х человек для проверки экономического отчета денежных сумм (избран 47 съездом духовенства Угличского училищного округа от 7 июня 1916 г). 25 января 1930 года он был арестован, через 3 месяца осужден по 58-й статье и сослан на 3 года на Север. Причислен к числу «Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».Отец Димитрий имел тесные родственные связи со многими русскими подвижниками церкви. Брат его жены – Алексей Добронравин, сгинувший в сталинских лагерях в 1931 году, священник церкви села Введенского на Волге Ярославского уезда тоже причислен к числу священномучеников. Жена Добронравина – Екатерина Головщикова – сестра еще одного мученика за веру. Василий Головщиков, уроженец соседней с Веретейской Воскресенской волости, окормлявший паству в селе Нетребово, безвестно пропал в ссылке. Анна Павловна Добронравина, сестра жены отца Дмитрия, вышла замуж за псаломщика Александра Архангельского, который впоследствии принял приход Воскресенской церкви села Шуморово.

Священномученик Андрей (Добрынин)

Андрей Николаевич Добрынин родился 10 августа 1873 года в семье псаломщика села Прозорова Брейтовской волости. В 1899 году оканчивает Ярославскую духовную семинарию и поступает на должность учителя церковно-приходской школы села Больше-Сулацкого. Вскоре после начала учительствования стал псаломщиком местной церкви. Дьяконом стал не ранее 1901 г. Рукоположен во иереи в 1902 году и принимает приход села Реброва Даниловского уезда. После рукоположения продолжал преподавательскую деятельность законоучителем в начальном земском училище села Попково. Затем работа в той же должности селе Данило-Ялково. В 1908 году награжден набедренником. Награждал его будущий патриарх, тогда архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон (Беллавин). В 1912 году отец Андрей – благочинный Даниловского округа, протоиерей и законоучитель села Наумово. Где его и арестовывают 28 января 1938 года. Отец Андрей был арестован по сфабрикованному делу. Он обвинялся в том, что был «организатором и вдохновителем контрреволюционной повстанческой группы, существовавшей на территории Даниловского района». Основанием для ареста послужило заявление одного из участников «повстанческой организации» священника В. Державина, арестованного 22 ноября 1937 года. Показания против Добрынина дали еще 6 арестованных по данному делу. На всех допросах и очных ставках отец Андрей категорически отрицал выдвинутые против него обвинения в организации контрреволюционной группы, хотя и не скрывал своего недовольства существующим строем. Его ответы были настолько тверды и неизменны, что следователи не стали даже приводить их в обвинительном заключении. Впервые отец Андрей был допрошен 17 февраля 1938, а неделей ранее, 10 февраля, тройка УНКВД по Ярославской обл. уже приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 21 января 1938 в Ярославле. 16 августа 2000 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви канонизировал отца Андрея Добрынина.

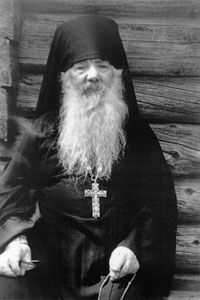

Иеромонах Сильвестр (Романов)

Романов Семен Лаврентьевич родился 29 января 1873 года в селе Байловское (по другим источникам – в селе Покровское-на-Сити). Окончил курс Стефановской земской и богословской школы на Валааме по 1 отделению в 1901 году и остался в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре послушником. 14 февраля 1909 года был рукоположен в монахи с именем Сильвестр. 22 июня 1913 года – во иеродиаконы. 28 декабря – во иеромонахи и переведен в Тамбовский Борисоглебский Хренников монастырь на должность настоятеля. С 5 апреля 1916 года – Сильвестр – в Петрограде, служит в часовне Валаамского Спасо-Преображенского монастыря на 16-й линии Васильевского острова. После революции возвращается в родные края и принимает приход села Покровского-на-Сити. Именно там он был арестован и 4 октября 1930 года. В 1932 году умер в Соловецком лагере особого назначения. Занесен в список «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века»

Епископ Мессинский Иоанн (Куракин)

Куракин Иван Анатольевич родился 14 августа 1874 г. в Царском Селе Санкт-Петербургской губернии в аристократической семье. Князь. Окончил юридический факультет Харьковского университета. Камер-юнкер Императорского Двора. В 1906-1912 депутат III Государственной Думы. Шталмейстер. Избирался мологским уездным (1902) и ярославским губернским (1906) предводителем дворянства. Участник Гражданской войны.

Куракин Иван Анатольевич родился 14 августа 1874 г. в Царском Селе Санкт-Петербургской губернии в аристократической семье. Князь. Окончил юридический факультет Харьковского университета. Камер-юнкер Императорского Двора. В 1906-1912 депутат III Государственной Думы. Шталмейстер. Избирался мологским уездным (1902) и ярославским губернским (1906) предводителем дворянства. Участник Гражданской войны. Иван Анатольевич был гордостью и надеждой уже немолодых Анатолия Александровича и Елизаветы Михайловны. Окончив 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью и Санкт-Петербургский университет, он в 1897 году поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии кавалергардский полк. 14 апреля 1901 года в полковой церкви И. А. Куракин обвенчался с 19-летней графиней Софьей Дмитриевной Толстой; в 1902 году, после своего избрания предводителем дворянства Мологского уезда, вышел в запас корнетом гвардии и поселился в родовом имении матери - усадьбе Андреевское. В 1906-м его избрали ярославским губернским предводителем дворянства. В 1906 году князь И. А. Куракин был избран в Государственную Думу. С 1 июля 1915 года И. А. Куракин назначается попечителем Варшавского учебного округа. В 1917 году кончилась счастливая жизнь И. А. и С. Д. Куракиных: вскоре после рождения дочери Елены - девятого ребенка в их семье - Софья Дмитриевна скончалась. С революцией начались и их мытарства. Все заботы о многочисленных домочадцах во время разъездов князя несла на себе мать Софьи Дмитриевны графиня Александра Григорьевна Толстая. В 1918 году Куракиных, живших тогда в Ярославле, выселили из их дома. К отцу, находившемуся в Архангельске, они выехать не успели, и вынуждены были переселиться в Андреевское. Изгнанным вскоре и оттуда, им пришлось обосноваться в селе Верхне-Никульском. После окончания гражданской войны Иван Анатольевич Куракин покинул Россию. В 1921 году он соединился с семьей в Париже. Впоследствии Иван Анатольевич, пользовавшийся большим уважением в самых разных кругах русской эмиграции, стал священником в Италии. Отец Иоанн был Настоятелем Свято-Николаевской церкви в Милане (1931-1935), Христо-Рождественского храма во Флоренции (1935-1950), храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1948-1950). Протоиерей. В конце 1940-х гг. принял монашество. Архимандрит (1949). В 1950 г. хиротонисан во епископа Мессинского, викария Вселенского экзархата, для служения в Ницце, но примерно через неделю (27 октября 1950 г.) скончался в Париже, «не добравшись до места назначения».

Мученик Александр Уксусов

Александр Александрович Уксусов родился 13 августа 1874 года в деревне Знамово Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Закончив школу, он крестьянствовал, а затем служил чиновником в земстве. В советское время работал бухгалтером в совхозе «Красный Партизан» в деревне Жилкино Марьинской волости Мологского уезда Ярославской губернии. Будучи глубоко верующим человеком, Александр Александрович несколько лет исполнял обязанности председателя церковной общины в селе Марьино, где настоятелем храма был иеромонах Осия (Михайлов). 19 сентября 1937 года был арестован и 10 октября был осужден тройкой при УНКВД по Ярославской области. Приговор – десять лет исправительно-трудовых лагерей. Александра Александровича обвинили как «участника церковно-повстанческой группы». Обвинили в «нелегальных сборищах, в повстанческой и пораженческой агитации, клевете на политику партии и советского правительства, религиозном фанатизме и вовлечении колхозников в религиозную общину». На допросе он категорически отрицал антисоветский характер церковных собраний и никого не оговорил. Несмотря на предпринятые следствием меры принуждения, Александр Александрович стоял на своем и не признал себя виновным в предъявленном обвинении. «Никаких разговоров контрреволюционного содержания я на церковных собраниях не слышал». «А кто же принимал участие и вел котрреволюционные разговоры на собраниях группы?». «На поставленный вопрос ответить не могу, отказываюсь». Его отправили на Север, в Архангельскую область, в Кулойлаг. Он умер в лагере 6 декабря 1937 года. Обстоятельства смерти мученика Александра Уксусова неизвестны.

20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви по представлению Ярославской епархии был канонизирован и причислен к лику святых новомучеников Российских.

Новомученик Василий (Головщиков)

Василий Васильевич Головщиков родился в 1879 в семье священника села Раево Воскресенской волости. После окончания Ярославской духовной семинарии был направлен в Бурмакинский уезд в село Нетребово, где и прослужил сельским священником свыше 30 лет. 1 февраля 1930 года его арестовали по «делу священника отца Федора Топорского» в числе 19 человек и обвинили в систематической антисоветской агитации. На допросе 12 февраля 1930 года виновным себя не признал и отказался от дачи каких-либо показаний и был освобожден, но ненадолго. 18 ноября его «берут» снова. Обвинение гласило, что «священник Головщиков, являясь в то же время благочинным, будучи настроен антисоветски, при каждом удобном случае пытался внушить крестьянам-прихожанам, что отсутствие в достаточном количестве продуктов на рынке, зависит от того, что не разрешена частная торговля, что в продаже, кроме вина, нет ничего.

Неудовлетворившись подобного рода антисоветской агитацией, Головщиков приступил к активному оказыванию помощи заключенной контрреволюции в концлагерях, главным образом духовенству. Для осуществления этого Головщиков увеличивает взимаемую сумму за церковные обряды, говоря при этом верующим: «Приходится нам и им помогать, из писем от их видно, что помогать им надо и т.д.». Этим самым задевая чувства верующих, восстанавливая крестьян против Соввласти.

Неудовлетворившись подобного рода антисоветской агитацией, Головщиков приступил к активному оказыванию помощи заключенной контрреволюции в концлагерях, главным образом духовенству. Для осуществления этого Головщиков увеличивает взимаемую сумму за церковные обряды, говоря при этом верующим: «Приходится нам и им помогать, из писем от их видно, что помогать им надо и т.д.». Этим самым задевая чувства верующих, восстанавливая крестьян против Соввласти.Пользуясь своим положением, как благочинный, Головщиков стал предлагать отдельным церковнослужителям организованным порядком оказывать материальную помощь высланному духовенству, проводя это нелегально.

Таким образом, Головщиков мыслил организовать свой духовный МОПР, о чем и высказывал священнику Тальянцеву А. И.

Из отобранных при обыске документов – писем видно, что семьи высланных относятся к Головщикову с большим уважением, Благодаря его за духовную и материальную помощь».

В этот раз приговор не так мягок – 5 лет лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна. Хотя есть в его биографии одна неувязка – «Книга памяти Ярославской области» называет местом его ареста село Введенское Боровского района. Причислен к числу «Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».

Сестра его, Екатерина Васильевна, была женой еще одного новомученика – Алексея Добронравина.

Новомученица Мария (Голубева)

Голубева Мария Матвеевна родилась в деревне Чурилово Веретейской волости в 1878 году. В начале века постриглась в монахини и ушла служить в Михайловский Покровский монастырь Михайловского уезда Рязанской губернии. На Рождество 1932 года приехала в Кашино навестить родню. Но 14 января была арестована, осуждена по 58 статье и приговорена к 3 годам ссылки в Казахстан.

В 1936 году Мария Матвеевна вернулась на родину. Монастырь закрыли, пришлось поселиться в деревне Дор у своей сестры Аксиньи Даниловой. Вместе они вели небольшое хозяйство. Муж Аксиньи Матвеевны работал бухгалтером в Мологе, вскоре был арестован. Дети разъехались. Обе сестры умерли в конце 40-х.

В 1989 году монахиня Мария была реабилитирована, а в 2003 внесена в список «Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».

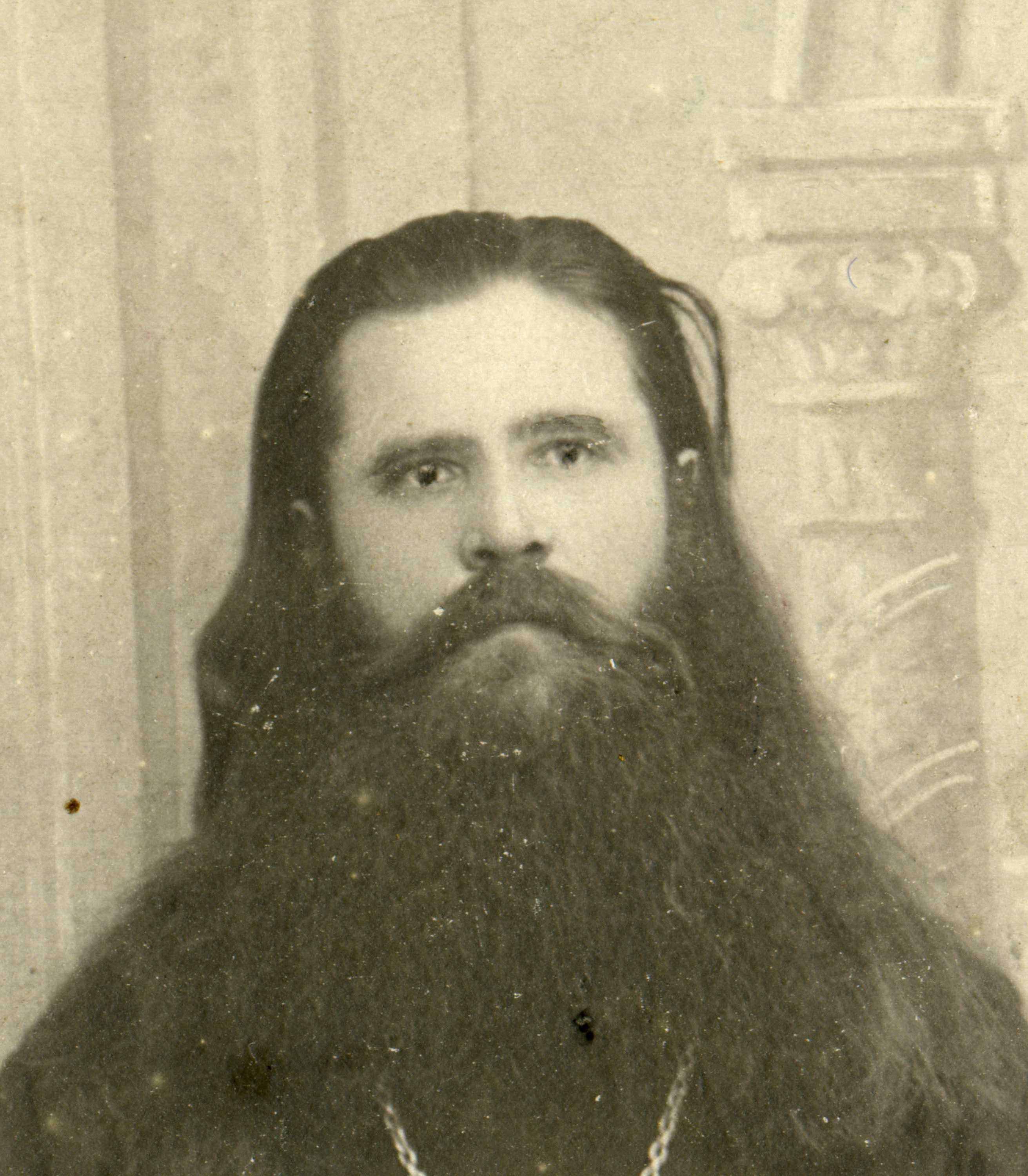

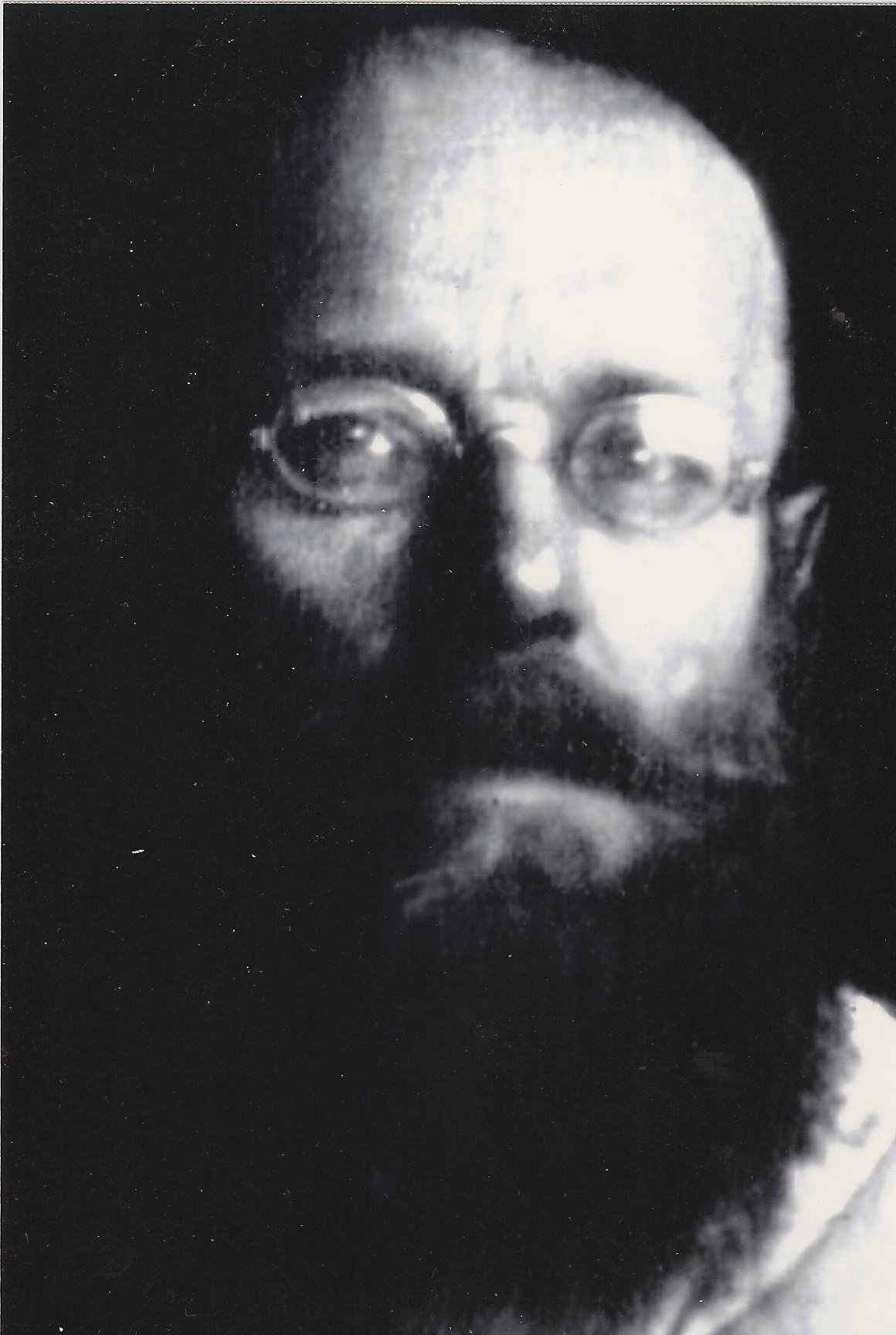

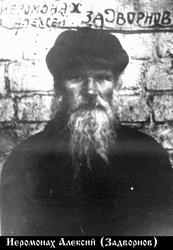

Преподобномученик Алексий (Задворнов)

Задворнов Алексей Семенович, родился в 1882 году в деревне Корепово Борисоглебского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Начальное образование получил в сельской школе. В 1901 году поступил послушником в Югскую Дорофееву пустынь Ярославской г

убернии, где принял монашеский постриг. В 1912 г.оду определен к церкви Афанасьевского женского монастыря и рукоположен во иеродиакона, позднее рукоположен во священника. В 1922 году по обвинению в сокрытии монастырских ценностей осужден на год лишения свободы, в 1923 году вернулся в монастырь и оставался там до его закрытия в 1924 году Затем в течение 5 лет служил в часовне близ монастыря. Когда власти закрыли и часовню, переехал в селе Закедье Борисоглебского района. Верность пастырскому долгу и ревностное исполнение отцом Алексием своих обязанностей дали повод властям обвинить его в принадлежности к контрреволюционной группировке. В начале 1934 года на него стали собирать агентурные сведения. В характеристике, представленной в райотдел ОГПУ говорилось, что священник «среди крестьян прихода пользуется большим авторитетом... ведет среди крестьянского населения антиколхозную агитацию... заявляя, что скорее советская власть провалится, чем религия и Церковь, которая будет существовать до конца света». 1 апреля 1934 года арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности. На допросе признал себя виновным в активной борьбе с советской властью, был осужден на 5 лет ИТЛ, наказание отбывал в Дмитлаге в Московской области. В лагере работал сторожем центральной бетонной лаборатории. 1 ноября 1937 года был арестован в лагере по показаниям свидетелей, которые в протоколах допроса были воспроизведены слово в слово. Отец Алексий был обвинен в «осуждении Конституции, цитировании слов из Библии, недовольстве условиями жизни в лагере», на что отец Алексий сказал, что «рассматривает лагерь как монастырь, всем доволен и за все благодарит Бога». 19 ноября 1937 года тройкой при УНКВД по Московской области приговорен к расстрелу. 21 ноября 1937 года был расстрелян на полигоне Бутово. Прославлен в 2000 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

убернии, где принял монашеский постриг. В 1912 г.оду определен к церкви Афанасьевского женского монастыря и рукоположен во иеродиакона, позднее рукоположен во священника. В 1922 году по обвинению в сокрытии монастырских ценностей осужден на год лишения свободы, в 1923 году вернулся в монастырь и оставался там до его закрытия в 1924 году Затем в течение 5 лет служил в часовне близ монастыря. Когда власти закрыли и часовню, переехал в селе Закедье Борисоглебского района. Верность пастырскому долгу и ревностное исполнение отцом Алексием своих обязанностей дали повод властям обвинить его в принадлежности к контрреволюционной группировке. В начале 1934 года на него стали собирать агентурные сведения. В характеристике, представленной в райотдел ОГПУ говорилось, что священник «среди крестьян прихода пользуется большим авторитетом... ведет среди крестьянского населения антиколхозную агитацию... заявляя, что скорее советская власть провалится, чем религия и Церковь, которая будет существовать до конца света». 1 апреля 1934 года арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности. На допросе признал себя виновным в активной борьбе с советской властью, был осужден на 5 лет ИТЛ, наказание отбывал в Дмитлаге в Московской области. В лагере работал сторожем центральной бетонной лаборатории. 1 ноября 1937 года был арестован в лагере по показаниям свидетелей, которые в протоколах допроса были воспроизведены слово в слово. Отец Алексий был обвинен в «осуждении Конституции, цитировании слов из Библии, недовольстве условиями жизни в лагере», на что отец Алексий сказал, что «рассматривает лагерь как монастырь, всем доволен и за все благодарит Бога». 19 ноября 1937 года тройкой при УНКВД по Московской области приговорен к расстрелу. 21 ноября 1937 года был расстрелян на полигоне Бутово. Прославлен в 2000 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.Новомученик Иосиф (Мраморный)

Илья Иванович Мраморный родился в 1882 году в деревне Споротково. С 1905 года – насельник Старо-Афонского подворья в Санкт-Петербурге. С 1908 года проходил послушание на Святой горе Афон. После возвращения с Афона в 1913 году ненадолго вернулся в родную деревню, куда привез написанную там икону Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»). Это был дар родной Верхнее-Никульской церкви. Эта икона была прославлена многими чудесами и исцелениями. В подаренной иконе три частицы с мощами мученика Трифона, священномученика Хорлампия и Нила Синайского. На лицевой стороне иконы надпись: «Сия святая икона писана и освящена на Святой горе Афон в русском общежительном скиту Святого Апостола Андрея Первозванного». (Долгое время икона находилась в церкви Святой Троицы. Празднование её, установленное 24 июня по новому стилю (11 июня по старому стилю), всегда собирало в этот отдалённый приход множество народа. В настоящее время икона находится в Казанской церкви города Рыбинска, где перед ней имеют возможность молиться тысячи прихожан). По некоторым данным, потом проходил службу в Кронштадте. После революции – член тайномонашеской обители. Арестован 4 октября 1932 в Ленинграде по «церковному делу». Приговорен 8.декабря 1932 к 3 годам лагерей. Умер в лагере. Весной 2009 года по представлению автора этой книги внесен в список «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века»

Илья Иванович Мраморный родился в 1882 году в деревне Споротково. С 1905 года – насельник Старо-Афонского подворья в Санкт-Петербурге. С 1908 года проходил послушание на Святой горе Афон. После возвращения с Афона в 1913 году ненадолго вернулся в родную деревню, куда привез написанную там икону Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»). Это был дар родной Верхнее-Никульской церкви. Эта икона была прославлена многими чудесами и исцелениями. В подаренной иконе три частицы с мощами мученика Трифона, священномученика Хорлампия и Нила Синайского. На лицевой стороне иконы надпись: «Сия святая икона писана и освящена на Святой горе Афон в русском общежительном скиту Святого Апостола Андрея Первозванного». (Долгое время икона находилась в церкви Святой Троицы. Празднование её, установленное 24 июня по новому стилю (11 июня по старому стилю), всегда собирало в этот отдалённый приход множество народа. В настоящее время икона находится в Казанской церкви города Рыбинска, где перед ней имеют возможность молиться тысячи прихожан). По некоторым данным, потом проходил службу в Кронштадте. После революции – член тайномонашеской обители. Арестован 4 октября 1932 в Ленинграде по «церковному делу». Приговорен 8.декабря 1932 к 3 годам лагерей. Умер в лагере. Весной 2009 года по представлению автора этой книги внесен в список «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века»Священномученик Александр (Петропавловский)

П

етропавловский Александр Васильевич родился в дворянской семье в Ярославле 14 марта 1884 года. В шестилетнем возрасте мальчик лишился отца, и семья оказалась в тяжелом материальном положении. И тут мальчику и пригодился его прекрасный музыкальный слух и красивый голос. Благодаря этому он был принят в церковный хор, где получал, чем очень помогал семье. Там-то и избрал путь священника. Закончив училище, Саша долго не раздумывал, куда ему поступать и выбрал Ярославскую семинарию. После окончания служил псаломщиком, затем (с 1917 года) дьяконом в разных церквях Ярославля. В 1929 году отца Александра рукополагают во иереи и назначают в приход села Брейтова. Но над служителями Христа уже сгущались тучи - сразу же по приезде в село сотрудники ОГПУ сразу отобрали вещи переехавшей семьи, включая одежду, белье и постельные принадлежности. В доме осталась одна табуретка и стопка книг. Спали на холодном полу. У отца Александра было четверо детей. Двое младших вскоре заболели пневмонией. Врачи отказались лечить детей священника, и на Пасху два ребенка умерли. В конце 1930-х годов отца Александра перевели в село Прозорово. Семья поселилась в церковной сторожке. Имущества не имели никакого, кроме фамильной библиотеки. Вскоре его выселили и из сторожки, и лишили даже книг. На его место поселили стрелка из Волголага, который ими топил печь. За время служения в Прозорово семье пришлось сменить 13 квартир. Жили в большой нужде и трудах, за это время в семье родилось еще двое детей. В школе учителя издевались над «поповскими» детьми. Родной брат отца Александра стал коммунистом. И он, и другие родственники настаивали на том, чтобы священник снял сан и перестал служить, ради сохранения жизни своей и своих детей. Но он был непреклонен. Своему брату он говорил:

етропавловский Александр Васильевич родился в дворянской семье в Ярославле 14 марта 1884 года. В шестилетнем возрасте мальчик лишился отца, и семья оказалась в тяжелом материальном положении. И тут мальчику и пригодился его прекрасный музыкальный слух и красивый голос. Благодаря этому он был принят в церковный хор, где получал, чем очень помогал семье. Там-то и избрал путь священника. Закончив училище, Саша долго не раздумывал, куда ему поступать и выбрал Ярославскую семинарию. После окончания служил псаломщиком, затем (с 1917 года) дьяконом в разных церквях Ярославля. В 1929 году отца Александра рукополагают во иереи и назначают в приход села Брейтова. Но над служителями Христа уже сгущались тучи - сразу же по приезде в село сотрудники ОГПУ сразу отобрали вещи переехавшей семьи, включая одежду, белье и постельные принадлежности. В доме осталась одна табуретка и стопка книг. Спали на холодном полу. У отца Александра было четверо детей. Двое младших вскоре заболели пневмонией. Врачи отказались лечить детей священника, и на Пасху два ребенка умерли. В конце 1930-х годов отца Александра перевели в село Прозорово. Семья поселилась в церковной сторожке. Имущества не имели никакого, кроме фамильной библиотеки. Вскоре его выселили и из сторожки, и лишили даже книг. На его место поселили стрелка из Волголага, который ими топил печь. За время служения в Прозорово семье пришлось сменить 13 квартир. Жили в большой нужде и трудах, за это время в семье родилось еще двое детей. В школе учителя издевались над «поповскими» детьми. Родной брат отца Александра стал коммунистом. И он, и другие родственники настаивали на том, чтобы священник снял сан и перестал служить, ради сохранения жизни своей и своих детей. Но он был непреклонен. Своему брату он говорил:«...Не будет у нас духовенства - некому будет бороться за праведность и чистоту душ человеческих, некому будет учить народ добру и справедливости, и люди погрязнут в грехах, невежестве. потеряют совсем трудолюбие, не станут совсем любить и уважать ближнего, и общественность будет спасаться от зла, страха, непримиримости... Это и заставляет меня до конца нести свой крест, не думая о последствиях». Александра Петропавловского «взяли» 26 октября 1937 года и увезли в Ярославль 6 ноября обвинили в антисоветской агитации, противодействию снятия церковных колоколов возбуждении недовольства советской властью и колхозами, а также в том, что в проповедях своих он убеждал народ продолжать ходить в церковь. Десять дней его пытали, но он категорически отрицал контрреволюционный характер своих действий, но следователю было достаточно агентурных сведений. 17 ноября отец Александр Петропавловский был расстрелян. 16 августа Архиерейский Собор Русской Православной Церкви канонизировал мученика.

Новомученик Леонид (Колокольцев)

В 1884 году в семье веретейского священника, настоятеля и законоучителя местной школы отца Леонида Флегонтовича Колокольцева (20 января 1842 г.) и его жены Лидии Капитоновны (21 июня 1849 г.) родился третий сын, которого, как и отца, назвали Леонидом. Закончив Веретейскую школу, Леонид решил пойти по стопам отца и поступил в Ярославскую духовную семинарию, после которой был направлен на служение в Ярославскую Епархию (пока неизвестно в какой приход). На момент первого ареста он находился в Веретее. Это случилось в 1930 году. Приговор – антисоветская агитация. Корову и мелкий скот изъяли. После двухлетнего заключения занял место псаломщика церкви Успения Божией Матери села Рачево Краснохолмского района Тверской области. Вскоре был осужден вторично, но через два месяца освобожден за

недоказанностью. Рачевские старожилы вспоминают: «Это был человек большого ума с явной доле прозорливости. Он ясно осознавал, к чему приведут происходящие в стране изменения. Искренне сочувствовал простым крестьянам. Предрекал неизбежный конец существующему безбожному режиму. После запрещения и закрытия церкви, верующие собирались в доме отца Леонида». 10 марта 1938 года он был арестован по обвинению в антисоветской агитации, и 21 марта тройкой УНКВД по Калининской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

И уже через два дня, 23 марта 1938 года, приговор был приведен в исполнение. И только через 50 лет (26 сентября

1989 года) Тверская областная прокуратура восстановила историческую и юридическую справедливость – отец Леонид был признан невинно осужденным и посмертно реабилитирован. В 1996 году причислен к числу «Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века».

Священномученик Иоанн (Смирнов)

Об отце Иоанне, к сожалению, мало что известно. Родился Иван Михайлович Смирнов в селе Сутка 4 августа 1884 года в семье священника. Закончив Пошехонское духовное училища принял приход в селе Коллегаево. Постоянно призывал к единению во Христе и в Его Церкви. 23 октября 1937 года его арестовали по обвинению в «систематической контрреволюционной пропаганде». Отец Иоанн твердо стоял на своем и и причастность к контрреволюционной деятельности твердо отрицал. Приговор – расстрел – был приведен в исполнение 6 ноября 1937 года. В 2000 году Архиерейским Собором РПЦ был канонизирован.

Новомученик Макарий (Махонин)

Махонин Макарий Лаврович родился 17 января 1886 года в деревне Бабичево Кирилловского уезда Новгородской губернии. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря. С 1908 года псаломщик в Ярославской области. С 1923 года священник Сергиевской общины. В 1930 году осужден на 3 года за «незаконные операции с валютой». В отделе по делам архивов Некоузского МР имеются и другие интересные докумерты. Так, 14 января 1936 года в Некоузский РИК из Колегаевской общины верующих поступило такое заявление: «13 сентября месяца 1935 года к нам в общину к знакомым явилась бывшая монашка и жила около месяца, а потом ушла, в течение же этого месяца как любительница пения только в праздничные дни в числе других любителей церковного пения вставала на клирос и пела, ничего за это не получая, при крестинах младенцев, при погребениях участия не принимала, оправлял один священник. И что же? В сельском совете её почему-то сочли за псаломщицу, и за это общину верующих штрафуют на 1000 рублей. Признавая это совсем несправедливым, община верующих просит РИК отменить означенный штраф.5 Штраф, видимо, не был отменен, к тому же члены Колегаевской общины, как, впрочем, и Станиловской, не выплатили во- время положенные государством налоги, и храмы в Колегаеве и Станилове были временно закрыты. В результате этого в областной исполком из Правдинской общины отправилось любопытное заявление: «Просим оградить нашу Правдинскую общину Сергиевского направления от насильственного вторжения обновленцев. 18 мая 1936 года явился в нашу общину священник Ново-Колегаевской обновленческой общины и объявили, что храм у них закрыт за неуплату государственных налогов и штрафов, и, имея от своего обновленческого епископа задание занять половину нашего храма для совершения службы по обновленческому обряду, на то просил нашего согласия. Получив категорический отказ, так как в нашей общине нет ни одного обновленца, 20 мая он, Ораевский, вновь предъявил нашей общине разрешение от Некоузского РИКа на право служения в Правдинской церкви и потребовал разделения храма на две части».6 Далее верующие просят выдать им письменное распоряжение о том, что храм оставлен только для исправления нужд одной Правдинской общины. Они мотивируют свою просьбу не только тем, что вся община сохраняет сергиевское направление, но и тем, что у них заплачены госналоги, законно зарегистрированы священник и псаломщик, а так же объясняют, что храм их одноэтажный, невелик, для разделения на две общины неудобен. Неизвестно, чем бы закончился спор из-за Правдинской церкви (а обновленцы требовали в свое пользование зимний храм и часть утвари), если бы Ново-Колегаевская община не заплатила штраф и налоги, в результате чего отец Александр Ораевский вновь вернулся в свой храм. Интересно, что священник этот до Колегаева уже успел послужить в селах Красное и Станилово.

На протяжении 30-х годов трения между представителями обновленческой, или так называемой «живой» церкви и священнослужителями – сергиевцами в районе возникали не раз. Еще в 1934 году верующие той же Правдинской общины жаловались в комиссию по вопросам культа при президиуме облисполкома на то, что райисполком притесняет общину, зарегистрировав священника – обновленца, а отцу Макарию Махонину сергиевско-тихоновской ориентации было отказано. На это райисполком ответил: «Сообщаю, что никакого притеснения со стороны Райисполкома верующим Правдинской общины …. не было и Райисполком никогда не навязывал данной общине обновленцев. Для РИКа безразлично, какой служит в общине поп, тихоновец или обновленец, оба попы и оба лишенцы». В тексте объясняется, что в РИК явились почти одновременно два священника, но Макарий немного запоздал, а обновленца уже зарегистрировали. Далее РИК указывает, что «если двадцатка пожелает снять регистрацию с обновленца и зарегистрировать «попа Макария», райисполком возражать не будет». И такая перерегистрация была произведена. Затем отец Макарий служит в церкви села Байловского. 2 ноября 1937 года арестован вторично как «организатор и активный участник контрреволюционной группы церковников, проводил в своем доме контрреволюционные сборища с участниками группы». Расстрелян в Ярославле 4 ноября 1937 года.

Новомученик Анатолий (Востоков)

Востоков Анатолий Александрович родился в 1886 году, в селе Рожалово. В 1901 году поступил в Ярославскую духовную семинарию, которую окончил в 1908. После окончания принял должность учителя церковно-приходской школы села Большое Фролово. В 1910 был рукоположен в иереи села Некоуз. В ноябре 1929 года арестован и отправлен на 3 года в Архангельск. В 1933 году вернулся из ссылки и стал служить в Казанской церкви города Рыбинска. Проживал при церкви. Как показал на допросе, «женат, но с женой в разводе, двое старших детей жили отдельно, младший сын жил с матерью». 28 марта 1934 года арестован вторично по «делу архиепископа Угличского Серафима (Самойловича)». Обвинение – «член церковно-монархической контрреволюционной организации «ИПЦ». Приговор – 3 года. Отправлен этапом в Мариинск. После возвращения в 1938 году работал в Ярославле счетоводом в артели парикмахеров. 17 марта 1938 года арестован в третий раз, как «член контрреволюционной организации» Приговор – 8 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

Новомученик Филарет (Морев)

Морев Василий Николаевич родился в 1886 году в селе Сарафоново Переславского уезда. Окончил духовное училище при Спасском монастыре и в 1913 году принял послушание в Югской Дорофеевой пустыни. В 1919 году – послушник Спасского монастыря. В 1923 году рукоположен в иеромонахи. Арестован 8 февраля 1931 года в Ярославле. Приговор – 3 года. После отбытия ссылки в начале 1933 года отец Филарет ездил к старице Ксении (Красавиной) за советом, и она, по его словам, «не благословила служить по духовной линии, так как он болен и ему надо лечиться». В марте 1934 года отец Филарет ездил к старице Ксении вторично и получил от нее благословение занять место своего отца на приходе села Медягино, в связи с тем, что отец иеромонаха Филарета уже стар и служит с трудом. 28 марта 1934 года арестован вторично по делу архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). Обвинялся как «член церковно-монархической контрреволюционной организации «ИПЦ». Содержался в Ардоме до отправки этапом в Ташкент. Умер в заключении в Ярославле.

Новомученик Андрей (Гиляревский)

Гиляревский Андрей Флегонтович родился 16 октября 1886 года в селе Нармоч Ивановской губернии в семье священника. Окончил Владимирскую Духовную Семинарию и в 1907 году поступил в Московскую Духовную Академию, которую закончил в 1911 году со степенью кандидата богословия. В этом же году был назначен преподавателем в Тобольской духовной семинарии. А затем – с 1913 года – Нижегородской. В 1921 году был рукоположен во иерея и принял приход в городе Молога. Отец Андрей в 1920-е годы неоднократно арестовывался, его забирали в тюрьму, но через некоторое время освобождали. После предпоследнего ареста и нескольких месяцев в Мологской тюрьме, он принимает в 1930 году приход в Благовещенском соборе и Вознесенской церкви города Иваново. Затем, в 1934 году в Петропавловской церкви г. Тейково, где и был арестован 7 октября 1937. Обвинение: «проводит к/р агитацию, излагая ее в проповедях и встречах с прихожанами церкви, высказывает пошлые контрреволюционные клеветнические данные о руководителях ВКП(б)...» На момент ареста у отца Андрея был пятеро детей от 10 до 20 лет. В обвинительном заключении было сказано, что Гиляревский, «будучи враждебно настроен к существующему политическому строю и неоднократно арестовывавшийся органами ОГПУ (5 раз). Поп Гиляревский последовательно проводил среди населения города Тейково контреволюционную пораженческую агитацию, направленную против ВКП(б) и советской власти», а именно, на проповедях говорил: «Православные, завтра будут читаться Царские Часы, приглашайте верующих в церковь, своих сынов и дочерей». В данном случае органами «Царские Часы» были восприняты как призыв к восстановлению монархии. Отец Андрей был приговорен к 10 годач ИТЛ Дальнейшая судьба неизвестна.

Новомученик Димитрий (Востоков)

Дмитрий Александрович Востоков (брат новомученика Анатолия) родился 24 октября 1887 года в селе Рожалово Мологского уезда в семье священнослужителя. В 1909 году окончил духовную семинарию. Затем он принял духовный сан и служил в селе Крутицы (Охотино) Мышкинского района. Имел высокий авторитет среди населения, был уважаем и любим прихожанами. Круглицы — это прежнее историческое название села Охотино...18 июня 1934 года отец Дмитрий был арестован по обвинению в том, что будучи реакционно настроенным по отношению к Советской власти, он организовал вокруг себя наиболее враждебную часть служителей культа и, возглавляя последних, занимался вместе с ними антисоветской деятельностью и распускал слухи о предстоящей войне. На допросах отец Дмитрий сначала подтверждал своё недовольство Советской властью, признавал, что внушал верующим колхозникам мысли о вредности колхозного строя и распространял провокационные слухи, рассказывает о собраниях духовенства на своей квартире по праздничным дням.

4 сентября 1934 года отец Дмитрий пишет заявление, в котором указывает, что предыдущие показания дал по внушению следователя, который убеждал его в том, что для скорейшего освобождения необходимо признать свою вину и раскаяться. После проведенного доследования дело было закрыто, и отец Дмитрий отпущен на свободу. Вновь отец Дмитрий был арестован 7 ноября 1936 года. Он обвинялся в контрреволюцией ной пропаганде, злобных высказываниях в адрес руководителей советского правительства, восхвалениях руководителя фашистов Гитлера. Виновным священник себя не признал. 17 февраля 1937 года спецколлегией Ярославского областного суда отец Дмитрий был приговорён к тюремному заключению сроком на пять лет. 18 июня 1937 года начальником Угличской тюрьмы на основании агентурных сведений отцу Дмитрию было предъявлено обвинение в систематической антисоветской пропаганде среди заключенных, а именно в восхвалении врагов народа Троцкого, Зиновьева и фашиста Гитлера высказывании контрреволюционных выпадов в адрес вождей партии и правительства, распространении клеветы о голоде в колхозах. Виновным себя отец Дмитрий не признал ни на допросах, ни на очных ставках. На судебном заседании Тройки Управления НКВД Ярославской области от 28 октября 1937 года отец Дмитрий был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведён в исполнение 17 ноября 1937 года в Ярославле. Место захоронения неизвестно. Занесен в списки «Новомучеников и исповедников РПЦ ХХ века».

Новомученик Михаил (Сретенский)

Жизнь и служение духовного сына и крестника детей Иоанна Кронштадского тоже, хоть и недолгое время, была связана с Мологским уездом

Михаил Леонидович Сретенский родился в семье настоятеля Воскресенского собора Романово-Борисоглебска в 1887 году. Окончил Ярославскую Духовную семинарию и курсы по пчеловодству. В 1903 году был назначен в Вауловский Успенский женский скит по благословению отца Иоанна Кронштадского. Благодаря ему в Ваулове появилась пасека на 60 ульев. По рассказам старожилов, один из них был целиком стеклянный – специально для отца Иоанна, любившего наблюдать за пчелами. Женат отец Михаил был на дочери диакона Александре Алексеевне, окончившей Ярославское Ионафановское Епархиальное училище и бывшей регентом в одной из ярославских церквей.

В дневнике за 1908 год отец Иоанн Кронштадский оставил несколько записей, относящихся к нему. Вот некоторые из них:

«Отцу иерею Михаилу Сретенскому желаю добра всякого, как себе. Да пользуется он даром Божиею землею – невозбранно, да трудится над пчелами.

Хозяин, после заведующей, здесь в скиту – отец Михаил Сретенский как священник-духовник и наставник.

…Он взял на себя много земли во владение – целую версту, насадив в нем тысячу деревьев, сделав огороды для всяких овощей и для пчельника большое место.

Отец Михаил – священник хороший, простой, трезвый, благонравный, в службе исправный, предупредительный, но притом семейный.

До наших дней среди жителей Ваулова сохранилось несколько преданий, связанных с батюшкой. Одно из них повествует о чудесной липовой аллее, выросшей по его молитвам. Сестры посадили веточки липы поздним летом, когда саженцы обычно уже не приживаются. Они знали об этом и потому просили отца Иоанна о молитвенной помощи. Батюшка благословил веточки, и они принялись. Эта аллея сохранилась и поныне.

Ухаживавшая в 1950-х годах за престарелым отцом Михаилом старица Елизавета Соловьева («баба Лиза») вспоминала такой случай. Во время службы то ли отца Михаила попросили узнать что-то у отца Иоанна, то ли сам отец Михаил хотел его о чем-то спросить, только батюшка посмотрел на него очень строго и ничего не ответил. И только после того как служба закончилась обратился к отцу Михаилу: «Что вы хотели сказать?» О самом отце Михаиле, который совсем не пил вина, та же «баба Лиза» рассказала следующее: «Однажды гостившая в скиту матушка Ангелина пригласила его попить чайку. Сидят. Пьют чай – она рюмочку подала. Тут входит отец Иоанн Кронштадтский и спрашивает: «И часто у вас тут такое?» Матушка Ангелина только руками всплеснула, а отец Михаил сказал: «Разве когда матушка Ангелина угостит», Отец Иоанн подошел к нему, похлопал по плечу и сказал: «В простых сердцах Господь витает».

Сохранились в памяти жителей Ваулова и случаи чудесных исцелений по молитвам отца Иоанна. Он исцелил отрока Дмитрия Градусова и предсказал ему, что он станет большим человеком. Это предсказание сбылось – Дмитрий стал архиереем (имя? Кафедра?). Именно ему было решено после кончины отца Михаила передать ту самую дароносицу, полученную отцом Михаилом в дар от отца Иоанна.

Своим исцелением от тяжкой болезни считал себя обязанным отцу Иоанну и сам отец Михаил. Случилось это уже после кончины батюшки, в 1910 году. В N 38 Ярославских Епархиальных ведомостей в заметке, озаглавленной «Чудесное выздоровление», было написано следующее:

«Священник Михаил Сретенский – избранник батюшки Иоанна, поставленный во священники в Вауловский Успенский скит благодаря ходатайству батюшки, пользовавшийся любовью и расположением его. После смерти отца Иоанна священнику Михаилу была сделана весьма серьезная операция уха – больной был захлороформирован, но, несмотря на это, все слышал, что говорили между собой во время операции доктора, слышал хрустение костей, но боли не чувствовал, а возле себя живо видел батюшку Иоанна присутствующим и наблюдающим за докторами-операторами до конца операции, которая совершилась весьма удачно. Перед совершением операции отец Михаил ездил в Санкт-Петербург ко гробу своего благодетеля, молился и испрашивал благословения батюшки на совершение этой операции, и накануне операции исповедовался и причастился Святых Таин при Александро-Невской больничной церкви».

Вауловский скит был закрыт в 1919 году. Настоятель вауловских храмов отец Михаил Сретенский вынужден был покинуть его. Сохранилось заявление в местный Епархиальный совет:

Священника церкви села Никольского-на-Плесне

Романово-Борисоглебского уезда

Михаила Сретенского

(бывшего священника Вауловского женнского Скита)

Заявление

Ввиду ликвидирования Вауловского женского Скита и храмов, в нем находящихся, прошу Епархиальный совет дать зависящее распоряжение о принятии и вручении мне как бывшему настоятелю упомянутых храмов всего церковного инвентаря священного и освященного хранящегося в каждой церкви в отдельности, а также и богослужебного круга книг.

1920 г. Июня 3 дня

В тот же день последовала резолюция Епархиального совета об испрашиваемой передаче церковного имущества, «но с тем чтобы означенному церковному имуществу была составлена опись в трех экземплярах (один – для Ликвидационного отдела, другой – для Епархиального совета и третий – для Никольской-на-Плесне церкви) и чтобы это имущество было передано под ответственность приходской общины означенного села, о чем дать знать указом священнику Сретенскому»

У Николы-на-Плесне отцу Михаилу довелось служить недолго. В 1933 году он был арестован и сослан на 3 года в Казахстан. Его матушка Александра Алексееана поехала в ссылку вместе с ним. По возвращении отец Михаил с матушкой и дочерью Александрой поселились в селе Новеньком, батюшка наладил там пасеку и стал работать пчеловодом, радуясь, что один из ульев был его личной собственностью. После смерти матушки Александры отец Михаил получил назначение на священническую должность в Некоузский район, а потом – в Воскресенский собор в Тутаеве. Некоторое время он был благочинным. Скончался отец Михаил в 1960 году, на 83-м году жизни, и был погребен на Тутаевском городском кладбище.

Новомученик Владимир (Фарфоровский)