Франсуа Вийон, Francois Villon

| Вид материала | Документы |

- Доминик-Франсуа араго (Arago), 30.38kb.

- Выдающиеся физики и электротехники создатели основ электропривода доминик Франсуа Жан, 684.27kb.

- Перевод выполнен по изданию: Louis Althusser. Lénine et la philosophie suivi de Marx, 1245.79kb.

- Литература, 294.53kb.

- История западноевропейской литературы средних веков и Возрождения, 152.86kb.

- Писатель, член французской академии Родившись в семье образованного ученого (химика), 243.06kb.

- Анчаров Михаил Стройность акт первый явление, 1261.49kb.

- Антуан Франсуа Прево, 2223.23kb.

- Миттеран, франсуа, 723.87kb.

- Франсуа рабле. Повесть о преужасной жизни великого гаргантюа, отца пантагрюэля, некогда, 1933.18kb.

Ф

рансуа Вийон, Francois Villon

рансуа Вийон, Francois Villon(1431—после 1463), выдающийся французский поэт позднего Средневековья. Отточенность стиха, иносказательность и мрачный юмор делают его уникальным явлением в средневековой литературе.

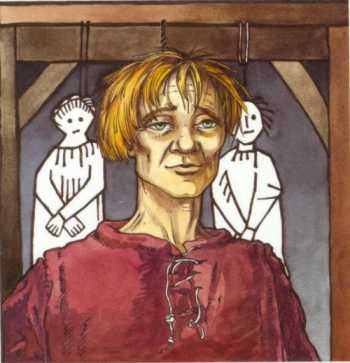

Кристиан Вердун. Франсуа Вийон.

Р

одился недалеко от Парижа в апреле 1431 г. Настоящая фамилия – Монкорбье или де Лож. О Франсуа Вийоне известно очень немного. Его отец умер, когда он был ребенком, и мальчика усыновил родственник Гийом де Вийон, капеллан церкви Святого Бенедикта. Он дал Франсуа свою фамилию. Вийон учится на факультете искусств в Сорбонне.

одился недалеко от Парижа в апреле 1431 г. Настоящая фамилия – Монкорбье или де Лож. О Франсуа Вийоне известно очень немного. Его отец умер, когда он был ребенком, и мальчика усыновил родственник Гийом де Вийон, капеллан церкви Святого Бенедикта. Он дал Франсуа свою фамилию. Вийон учится на факультете искусств в Сорбонне. В 1449 получил диплом бакалавра, затем стал лиценциатом. В 1452 Франсуа получил в парижском Университете степень магистра свободных искусств.

В студенческие годы Вийон принял участие в озорной проделке, похитив вместе с однокашниками из владений мадам де ла Брюйер межевой камень, имевший не вполне приличное прозвище. Этому событию было посвящено одно из ранних произведений Вийона (ныне утерянное).

Первое столкновение с законом произошло в 1455, когда Франсуа Фийон в драке ранил клирика Филиппа Сермуаза. К этому времени он уже прославился своими стихами.

Вся дальнейшая биография Вийона восстанавливается в основном по разрозненным свидетельствам о нём как о правонарушителе: к примеру, как о соучастнике ограбления в 1466 казны теологического факультета, хранившейся в Наваррском Коллеже, после чего он, опасаясь расследования дела, исчез из Парижа до 1461.

Январь 1456 – Вийону даровано помилование, и он возвращается в Париж. В конце того же года, ближе к Рождеству, поэт решает уехать из Парижа (возможно, в Анжер) и пишет маленькую шутливую поэму из 320 строк – «Лэ» (Les Lais), иначе – «Малое Завещание» (Petit Testament), и написал маленькую шутливую поэму из 320 строк – «Лэ», иначе – «Малое Завещание», где отписывал своё «имущество» различным горожанам. В это же время он связался с шайкой, ограбившей Наваррский коллеж. Имена преступников вскоре стали известны властям, и Вийон около четырех лет (1456–1460) скрывался в провинциях Берри, Орлеане и Дофине.

О том обществе, в котором вращался Вийон, свидетельствуют семь баллад, написанных им на воровском жаргоне братства Кокийаров, который уже в начале 16 века никто не понимал. В 1460 Вийона приговорили в Орлеане к смерти, поэта спасла только амнистия, объявленная в честь приезда в город трёхлетней дочери герцога Карла Орлеанского, Марии (это событие он отметил “Посланием Марии Орлеанской”). Ему опять-таки удается избегнуть наказания и в 1461, когда он был освобожден из тюрьмы в Мэн-сюр-Луар, благодаря амнистии, объявленной новым королем Людовиком XI. Он пытается служить знаменитым принцам-поэтам Карлу Орлеанскому и Рене Анжуйскому, но не уживается при дворе ни одного из них и обращается с поэтической просьбой о денежном вспомоществовании к герцогу Жану Бурбону.

Летом 1461 поэт оказывается в епископской тюрьме городка Менсюр-Луар и выходит на свободу лишь благодаря королевской амнистии. Друзья и родственники Франсуа добиваются для него условного помилования; он возвращается в Париж и после кратковременного заключения (3-7 ноября) он выходит на свободу, дав письменное обязательство возместить свою долю награбленного (120 экю).

1461-1462 – Вийон пишет «Завещание» (Testament), иначе – «Большое Завещание» (Grand Testament). Оно повторяет структуру «Лэ», но насмешливые дарения предваряются обширным вступлением. Кроме того, поэт включает в поэму многочисленные баллады и несколько других стихотворений, написанных в разное время и по разным поводам. Самая знаменитая – «Баллада-молитва Богородице», которую Франсуа вложил в уста своей матери. Столь же известны баллада, посвященная бойким на язык парижанкам («Баллада о парижских дамах»), и баллада, в которой высмеивается сельская идиллия (авторство ее приписывается епископу Филиппу де Витри) – «Баллада-спор с Франком Гонтье». Завершают поэму эпитафия Вийона самому себе и «Баллада о прощении». Среди вставных баллад лучшей, без сомнения, является «Эпитафия», более известная под названием «Баллада повешенных»: она была написана в то время, когда Вийон ожидал смертной казни. Вполне достойны его таланта баллада, в которой он просит у судей трёхдневной отсрочки приговора, и насмешливое стихотворение, где поэт советуется с тюремщиком относительно подачи прошения о помиловании.

В 1463 году Франсуа Вийон принимает участие в уличной драке, закончившейся убийством. Вийон попадает в тюрьму Шатле и приговаривается к повешению. Он подает прошение о помиловании, и 5 января парижский парламент заменяет смертную казнь на десятилетнее изгнание из города. Тогда же поэт пишет свою “Балладу суду”, прошение о предоставлении ему трёх дней отсрочки исполнения приговора. Суд смилостивился, и запись об этой отсрочке — последнее имеющееся свидетельство о его жизни, дальнейшие следы Вийона теряются. Достоверно известно, что в 1489, когда в свет вышло первое издание его стихов, их автора уже не было в живых. С этого момента следы Вийона теряются. Год и место его смерти неизвестны.

Хотя ныне Вийон прославлен далеко за пределами Франции, путь к этой славе был нелегким и занял почти четыре столетия. Первое издание его стихов было осуществлено в 1489 году, через девятнадцать лет после появления во Франции книгопечатания. Впервые стихи Вийона были напечатаны в 1489 парижским издателем Пьером Леве, опубликовавшим оба “Завещания” и баллады. В течение сорока с небольшим лет, вплоть до 1532 года, книжка, вышедшая у Леве, перепечатывалась около двадцати раз.

Новое издание Вийона осуществил в 1533 году знаменитый поэт «Плеяды» Клеман Маро. за полвека Вийона переиздают 32 раза, что для 15-16 вв. является свидетельством его неслыханной популярности.

Маро, говорил в 1533 году о поэзии Вийона: “время, уничтожающее все, до сих пор не смогло её уничтожить и, тем паче, не сможет уничтожить в дальнейшем». Клеман Маро ошибался - после 1542 года о Вийоне забыли на целых три столетия. Это не было ни ошибкой, ни недоразумением. Классическая эпоха 17-18 вв. ориентировалась на античные образцы, поэтому не признавала ни средневековой, ни даже ренессансной поэзии. О Вийоне с похвалой отзывались многие поэты века Просвещения (Лафонтен, Буало, Мольер, Бомарше), но изданий его стихов почти не было.

Заново открыли Вийона лишь в 19 веке, когда в 1832 году, после двухсотдевяностолетнего перерыва, вновь был издан томик его стихов. Интерес к нему возрождается, в частности, стараниями Теофиля Готье в эпоху романтизма. В 19 веке, когда страстность и откровенность его поэзии уже не вызывают реакции отторжения, характерной для эстетики придворного искусства 16, 17 и 18 веков. Верлен и Бодлер уже считают его своим предшественником, ценя в нем не только искренность, но и отточенность поэтической формы. Эпоха романтизма создала грандиозную по размаху моду на Вийона. С кем только не сравнивали Вийона в 19 веке - с Руссо, Гейне, Мюссе, Гюго, Бодлером, с Верленом, Рембо, Ж. Лафоргом. Больше всего с Верленом, поскольку многим представлялось, что судьба “бедного Лелиана”, гениального, но питавшего пагубную склонность к вину, почти в точности воспроизводит судьбу “бедного Вийона”.

В среде широкой буржуазной публики, для которой творчество Вийона с его архаическим языком и загадочными намеками было далеко не всегда понятно. Легенда неизбежно упростилась: Вийон постепенно превратился в певца “средневековой богемы”, а потом и средневековой “малины”.

Русский читатель смог познакомиться с Вийоном лишь на пороге 20 столетия, когда в сборнике“Французские поэты” (СПб., 1900) появился перевод “Баллады повешенных”, подписанный инициалами Пр. Б. Самый выбор этой баллады для перевода достаточно красноречиво говорит о том, что трагическая трактовка Вийона французскими романтиками, а затем и символистами оказала влияние и на его русских почитателей.

Русские символисты - в отличие от французских - проявили к Вийону почти полное равнодушие. Иным оказалось отношение к Вийону со стороны утверждавшегося в то время акмеизма. Акмеистам, боровшимся против метафорической усложненности и “туманности” символистских образов, ратовавшим за возврат к материальному миру, импонировала предметная конкретность стихов Вийона. Публикация Н.Гумилевым перевода “Баллады о дамах былых времен” и отрывка из “Большого Завещания” (журнал “Аполлон”, 1913, № 4) оказалась своего рода боевой вылазкой против символистов, а в сопровождавшей эту публикацию статье О. Мандельштама “Франсуа Виллон” прямо говорилось, что в разрушении “оранжерейной поэзии” символистов творчество Вийона может сыграть ту же роль, какую в свое время оно сыграло в разрушении “риторической школы” высокого Средневековья.

Переводы, выполненные Гумилевым, отличает высокая поэтическая культура, как несомненно и то, что переводы эти сыграли важную роль в популяризации творчества Вийона в России. Подлинным событием в истории “русского Вийона” стала книжка И. Эренбурга “Франсуа Вийон. Отрывки из “Большого Завещания”, баллады и разные стихотворения. Перевод и биографический очерк Ильи Эренбурга”, выпущенная в 1916 году издательством “Зерна”. Именно переводы Эренбурга завоевали признание читающей публики, способствовав формированию устойчивого образа “русского Вийона”.

С

ама личность Вийона неоднократно привлекала внимание, его делали своим героем Р. Стивенсон, Ф. Карко, Антокольский и другие.

ама личность Вийона неоднократно привлекала внимание, его делали своим героем Р. Стивенсон, Ф. Карко, Антокольский и другие. Марка. Франция, 1946. Портрет Франсуа Вийона. Серия: Выдающиеся личности XV века