Педагогическая концепция Баухауза и ее традиции в современном художественном образовании

| Вид материала | Автореферат диссертации |

СодержаниеПедагогические эскизы Оскар Шлеммер |

- Искусствоведение в современном гуманитарном знании и художественном образовании в россии, 462.98kb.

- Модель реализации преемственности в художественном образовании дошкольников и младших, 121.07kb.

- Захарченко Марина Владимировна, 169.75kb.

- Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании, 111.35kb.

- Традиции и инновации в наследовании культуры, 25.58kb.

- Православные традиции и новые подходы в их художественном осмыслении в русской прозе, 693.99kb.

- Концепция человека в казахской прозе первой трети ХХ века и ее воплощение в художественном, 137.87kb.

- Расписание курсов повышения квалификации ппс бгу по теме «Инновационная деятельность, 27.6kb.

- Августовская городская педагогическая конференция, 124.32kb.

- Темы курсовых работ по филологии (5 курс) 2009-2010 (английское отделение), 80.19kb.

Приступив к работе весной 1921 года, Клее начал ее с подготовки и чтения цикла лекций под общим названием «Визуальная форма», который первоначально служил дополнением к уже существующему пропедевтическому курсу Иттена. С 1922 по 1924 году Клее возглавлял мастерскую живописи по стеклу, одновременно руководил в качестве мастера формы переплетной мастерской, позже работал в мастерской по текстилю, где не только вел курс элементарного формообразования, но и разрабатывал эскизы рисунков тканей для промышленности. С октября 1923 года Клее совместно с Кандинским начинает преподавать курс по формообразованию, через который проходили все выпускники Баухауза.

Клее как и Кандинский являлся не только выдающимся художником, но и блестящим теоретиком искусства. Он всегда стремился зафиксировать словесно и письменно изложить свои открытия в живописи, много лет вел записи своих размышлений о природе искусства и творчества, об особенностях и разнообразии возможностей средств художественной выразительности, об особом визуальном языке форм. И в этом между ними было много общего. К тому же их теория искусства во многом опиралась на теорию современного искусства, разработанную мюнхенской и австрийской школой искусствоведения. В частности, им одинаково близка была «теория форм видения» мюнхенского философа и теоретика искусства Конрада Фидлера. Один из главных постулатов творчества Клее - «искусство не воспроизводит видимое, а делает видимым» звучит в унисон с утверждением Фидлера о том, что главная задача художника заключается не столько в выражении своей эпохи, сколько «в придании эпохе смысла».

Главной публикацией Клее баухазовского времени явилась книга « Педагогические эскизы», которая была изданы в 1925 году и стала второй книгой в серии «Книги Баухауза». Она имела подзаголовок «Основные положения теоретического курса Баухауза в Веймаре» и представляла собой собрание отдельных записей, которые художник делал, готовясь к лекциям. Ее появлению предшествовала статья Клее «Пути изучения натуры» (Paul Klee. Wege des Naturalismus // Staatliches Bauhaus in Weimar, 1923. S. 24-25), опубликованная в первом издании, посвященном Баухаузу. Начало статьи звучит вполне декларативно: «Встречаясь один на один с натурой, художник не может выйти за пределы единства с ней. Художник - человек, он сам - природа и часть природного пространства». И далее Клее размышляет о новом современном понимании отношения художника к натуре, к природе его окружающей, частью которой является и он сам, а если рассматривать шире, то к миру вообще. Уже само своеобразное разделение книги на главы и разделы преследовала цель продемонстрировать разные стороны природных явлений, с которыми художник неизбежно соприкасается в работе с элементарными формами. Она начинается с анализа выразительных возможностей разного рода линий. Для характеристики взаимодействия линии и плоскости он вводит понятия «активного», «медиального» и «пассивного». Дает словесное пояснение к этим определениям. «Активное – я рублю (человек рубит дерево топором). Медиальное - я падаю (дерево падает от удара человека). Пассивное - меня срубили (дерево лежит срубленным)». Текст «Педагогических эскизов» по сути очень скуп и лаконичен. Это скорее просто комментарии к схемам и рисункам. И в этом смысле художник предлагал не готовые решения или рецепты, а скорее учил определенному механизму мышления при соотношении природных и изобразительных форм в ходе их образования. Последний раздел «Педагогических эскизов» был посвящен цветоведению. В книге Клее приводит примеры, демонстрирующие модификацию цвета, закономерности его преобразований.

Таким образом курс Кандинского и Клее по формообразованию и цветоведению значительно расширял, углублял и дополнял знания студентов, полученные ими в результате прохождения теоретического и практического обучения на пропедевтическом курсе, способствовал не только развитию их теоретических и практических навыков, но учил закономерностям формообразования: Кандинский – осознанному пониманию действия первоэлементов любого изображения на плоскости, Клее - особому визуальному мышлению, необходимому в процессе создания любого произведения изобразительного искусства.

В педагогике Баухауза Оскар Шлеммер (1888-1943) занимал особое место. Он отличался наименьшим радикализмом во взглядах на реформирование художественного образования, полагал, что необходимо, отталкиваясь от традиционного обучения, не отрицая академической системы полностью, дополнить и усовершенствовать, чтобы приблизить к современным условиям развития искусства. Это Шлеммер и стремился осуществить в своем знаменитом курсе «Человек», вошедшим в учебную программу Баухауза одним из последних и ставшим таким образов недостающим и завершающем звеном основного курса по формообразованию. Первоначальной основой этого курса явились его занятия по рисунку обнаженной натуры, который на протяжении всей деятельности института входил в программу обучения Баухауза. Кроме Шлеммера этот предмет в разное время преподавали Иттен и Клее. Постепенно рисунок обнаженной натуры стал прерогативой Шлеммера, из этого курса постепенно и сложился его универсальный в своем роде курс «Человек».

Шлеммер видел гуманизм в естественнонаучной, психической и мировоззренческой взаимосвязи, понимал человека как единство тела, души и духа. В своих философских взглядах он опирался на теорию Рихарда Хука, который утверждал: «Космос есть единство тела, души и духа (Einheit von Körper, Seele und Geist); три этих сущности понимаются только во взаимосвязи. Природа – телесна физически и возникает из сферы пространства, дух – внутренняя суть природы, он существует вне времени и пространства, душа – некое связующее, движущая сила времени» (Karin v. Maur. Oskar Schlemmer. Ausst.- Kat. Stuttgart, 1977. S.260.).

Исходя из подобных взглядов, художник стремился в процессе занятий не только научить верно изображать человеческую фигуру, но привить или сформировать у студентов определенное мировоззрение, миропонимание, подведя тем самым своеобразный фундамент под все учебные курсы Баухауза, придав определенную целостность и завершенность педагогической системе, разработанной школой за весь период ее существования. Сохранились несколько вариантов рабочего тематического плана, а также конспекты отдельных лекций, которые позволяют судить о содержании его занятий по курсу «Человек». Они посвящались следующим темам:

1. История развития человека. Кривая линии жизни. (Откуда мы пришли ? Кто мы ? Куда мы идем ?). Космический человек. 2. Простые формы. Нормы. Средства выражения (линия, плоскость, тело). Простейшие массы. 3. Учение о пропорциях (Леонардо, Дюрер, золотое сечение). Каноны. Типы. 4. Механика тела. Статическое движение. 5. Механика тела. Кинетическое движение. (Человек и время). 6. Строение и система костей (скелет). 7. Анатомия. Внутренние органы. 8. Анатомия. Мускулатура. Кожа. Сосуды. Система кровообращения. 9. Нервная система. Органы чувств. 10. Человек и пространство: а) природное пространство; б) культурное пространство. Кривые движения. 11. Человек и искусство. Преобразования формы. Идеальный тип. 12. Душа человека. Психология. Механизм духовной жизни. Сознание. 13. Мировоззрение. Представления о жизни. Философия. 14. Гипноз и внушение. Метафизика. Мистика. (Kuchling, S.37-38).

Диаграмма «Человек в круге идей», сделанная им специально для этого курса, демонстрирует представления Шлеммера об универсальном ориентировании человека: как создание природы он пробегает пространство и время, его естество определяют биологические, механические и кинетические законы. Космологически человек тесно взаимодействует с материальным и духовным миром.

В четвертой главе «Традиции Баухауза в современном художественном образовании» рассматривается развитие традиций Баухауза на материале Нового Баухауза в Чикаго, Ульмской школы формообразование, анализируется роль педагогики Баухауза в развитии художественного образования Германии, определяется модель Баухауза как профессиональное художественное учебное заведение, которую надо учитывать и на которую можно ориентироваться в настоящий период создания единого общеевропейского образовательного пространства и в отечественной практике реформирования высшей художественной школы, приводятся результаты опытно-экспериментальной работы.

После ликвидации Баухауза в 1933 году нацисты постарались уничтожить даже воспоминание о нем. Но те преподаватели и студенты Баухауза, которые эмигрировала из фашисткой Германии, способствовала распространению его идеи вначале в Америке, а затем и по всему миру. В 1937 году Мохоль-Надь эмигрировал в Америку и по рекомендации Гропиуса стал директором художественно-промышленной школы «Новый Баухауз» в Чикаго.

Баухауз в Чикаго был создан по инициативе Чикагской Ассоциацией искусства и индустрии - организацией, аналогичной по своим задачам Немецкому Веркбунду. Прежде всего Ассоциация стремилась к тому, чтобы американские товары соответствовали по уровня их оформления европейским стандартам. Вследствие чего и родилась идея школы, которая смогла бы, используя европейский опыт, заняться подготовкой художников для работы в промышленности. Неудивительно и то, что именно модель Баухауза была взята за образец. Поскольку уже в двадцатые годы о его деятельности стало известно в Америке. А после выставки «Баухауз 1919-1928», которую организовал Гропиус и которая проходила в музее современного искусства в Нью-Йорке, американская общественность получила возможность убедиться в новаторстве и эффективности методов обучения, разработанных Баухаузом.

На первом выступлении перед группой чикагских коммерсантов в качестве директора института Мохоль-Надь объяснял: «Начиная с первого дня нашей деятельности необходимо, чтобы главной задачей института стало обучение творца действительно важных предметов для жизни, а не просто оформителя промышленных товаров». Влияние Баухауза было очевидно особенно вначале. Этому способствовало и то обстоятельство, что в состав педагогического коллектива вошли наряду с Мохоль-Надем бывшие баухазовцы И. Шавински, Х. Бредендик, Серж Чермаев, Жорж Кепеш. Концепция симбиоза науки, техники и искусства немецкого Баухауза легла в основу вновь созданной школы. Предложенная ими программа Чикагской школы включала следующие учебные предметы: промышленный дизайн, рисунок, живопись, скульптуру, фотографию, визуальные коммуникации, архитектуру, математику и физику. Другим свидетельством приверженность идеям немецкого Баухауза стало значение, которое придавалось курсу по формообразованию. По сравнению с курсом в Дессау он был дополнен новыми предметами. Большее внимание отводилось изучению возможностей фотографии и естествознанию. В рамках программы «Интеллектуальной интеграции» Мохоль-Надем были приглашены профессора Чикагского университета, которые стали преподавать такие предметы, как семиотику, кибернетику, математику и т. д. Все они принадлежали к направлению «Unity of Science», которое по своим идеям и по своему инновационному характеру было близко немецкому Баухаузу.

В самой Германии постепенное возрождение традиций Баухауза происходит лишь после окончания Второй мировой войны. Как и в момент его создания, появление школ подобной художественно-промышленной ориентации инициировалось социальной востребованностью специалистов подобного профиля. Стало необходимым в короткий срок восстановить производство легкой промышленности, наладить выпуск товаров массового потребления, столь важных для мирной жизни.

В 1953 году в Ульме была открыта Высшая школа формообразования или Высшее училище художественного конструирования, провозгласившая себя наследницей идей Баухауза. Директором вновь созданной школы стал бывший выпускник Баухауза, ученик Гропиуса и Кандинского швейцарский архитектор, художник, скульптор и дизайнер Макс Билл. Организационная структура, методы и задачи школы соответствовали в своей основе системе Гропиуса. В 1955 году Гропиус в качестве почетного гостя присутствовал и на церемонии открытия нового здания, специально построенного для Ульмской школы по проекту М. Билла. В своей речи Гропиус, приветствуя ее создание, заявил: «Почти тридцать лет тому назад, в 1926 году, я был в таком же положении, в каком сегодня находится профессор Макс Билл. Мы открывали тогда специально выстроенное здание Баухауза в Дессау. Но для меня лично присутствие на сегодняшнем празднике означает нечто большее, поскольку работа, начатая нами когда-то в Баухаузе, наши основные идеи снова возвращаются на немецкую почву и обретают органическое продолжение в Ульме. Если этот институт не изменит своим целям, а политическая обстановка окажется более стабильной, чем в лучшие времена Баухауза, художественное влияние Высшей школы формообразования выйдут далеко за пределы Ульма и Германии и убедит мир в необходимости и значимости художественного человека для блага подлинной, прогрессивной демократии. Именно в этом я вижу его главную воспитательную цель». И в заключении: «Подлинные традиции - это результат непрерывного развития, они должны быть динамичными, а не статичными, иначе не станут творческим стимулом. В искусстве не должно быть ничего окончательного, в нем есть только перемены, чутко отзывающиеся на социальные и технические изменения».

Таким образом главную традицию Баухауза Гропиус видел в создании такой системы образования, которая соответствовала бы своему времени и было бы востребовано обществом. Традицию в этом смысле он понимал как стимул развития: ее надо осознать и необходимо развивать с учетом новых социально-исторических условий - новых общественных потребностей, новых достижений науки, искусства, техники и промышленности.

Директор школы Билл пригласил на должности профессоров бывших преподавателей Баухауза – Иттена, Альберса, Петерханса и Н.Шмидт. Все вместе они занялись разработкой нового пропедевтического курса, приспособленного к нуждам более сложного периода развития художественно-промышленного образования. Пропедевтический или Основной курс Ульмской школы был шире пропедевтического курса Баухауза и охватывал четыре области:

введение в основы визуального восприятия (восприятие формы, цвета, композиции, пространства и т.д.);

- изобразительные средства (рисунок, чертеж, шрифт, фотография и т.д.);

- производственную практику (ремесленные навыки в работе с металлом, гипсом, камнем, пластмассой и т.д.);

- культурную интеграцию (лекции и семинары по искусству, философии, современной истории, антропологии, психологии, социологии, экономике).

Занятиями на первом семестре руководил Иттен, на втором – Альберс. Тем самым Билл попытался совместить воедино два различных педагогических метода: упор на развитие интуиции со стремлением к приобретению практических навыков, то чего в свое время добивался и Гропиус.

Приход в 1957 году на пост ректора аргентинского архитектора и дизайнера Томаса Мальдорадо ознаменовался началом нового периода в развитии школы. Он считал, что «художник, работающий в сфере дизайна должен перестать создавать формы, подсказанные только здравым смыслом, талантом или воображением, и непосредственно должен участвовать в процессе промышленного производства, основываясь при этом на широких научных знаниях». Основные задания пропедевтического курса Мальдонадо поэтому нацеливает на постижение структурных особенностей объектов и выявление конструктивно-технологических закономерностей. Подготовительный курс при Мальдонадо постепенно расчленяется на отдельные вводные курсы применительно к той или иной профессиональной специализации. Все то, что было связано с художественной интуиции, тщательно исключалось. Поэтому старые баухаузовцы покидают Ульм, и вплоть до 1960 года там доминировала система преподавания, которую сам Мальдонадо впоследствии назовет «детской болезнью таблицемании», а один из преподавателей Ульмской школы профессор философии Макс Бензе - преобладанием «технического сознания».

Следующий период деятельности Ульмской школы (с 1962 года пост ректора занимал немецкий архитектор и дизайнер Отль Айхер) характеризовался решительными попытками преодолеть дуализм рационалистической и интуитивной стороны обучения. Снова повышенное внимание уделяется основному курсу формообразования, который должен развивать у студентов творческую фантазию в процессе экспериментирования с различными материалами.

Хотя разработка понятия «дизайн» во многом была связана с деятельностью Баухауза, а школа вошла в историю художественного образования как первая школа дизайна в Европе, сам термин «дизайн» появляется и входит в употребление значительно позднее времени существования школы. В педагогической системе Баухауза, в ее принципах и методах обучения проявились черты будущей профессии дизайнера. Прежде всего это коснулось принципов и методов обучения, которые, как мы видели на примере Ульмской школы, оказались востребованными в сфере художественно-конструкторского образования: изучение и работа с различного рода материалами, стремление использовать новые технологии изготовления промышленной продукции, активно-творческий подход к процессу обучения, поиск новых конструкторских решений, изобретательство, умение найти соответствие формы предмета его функции.

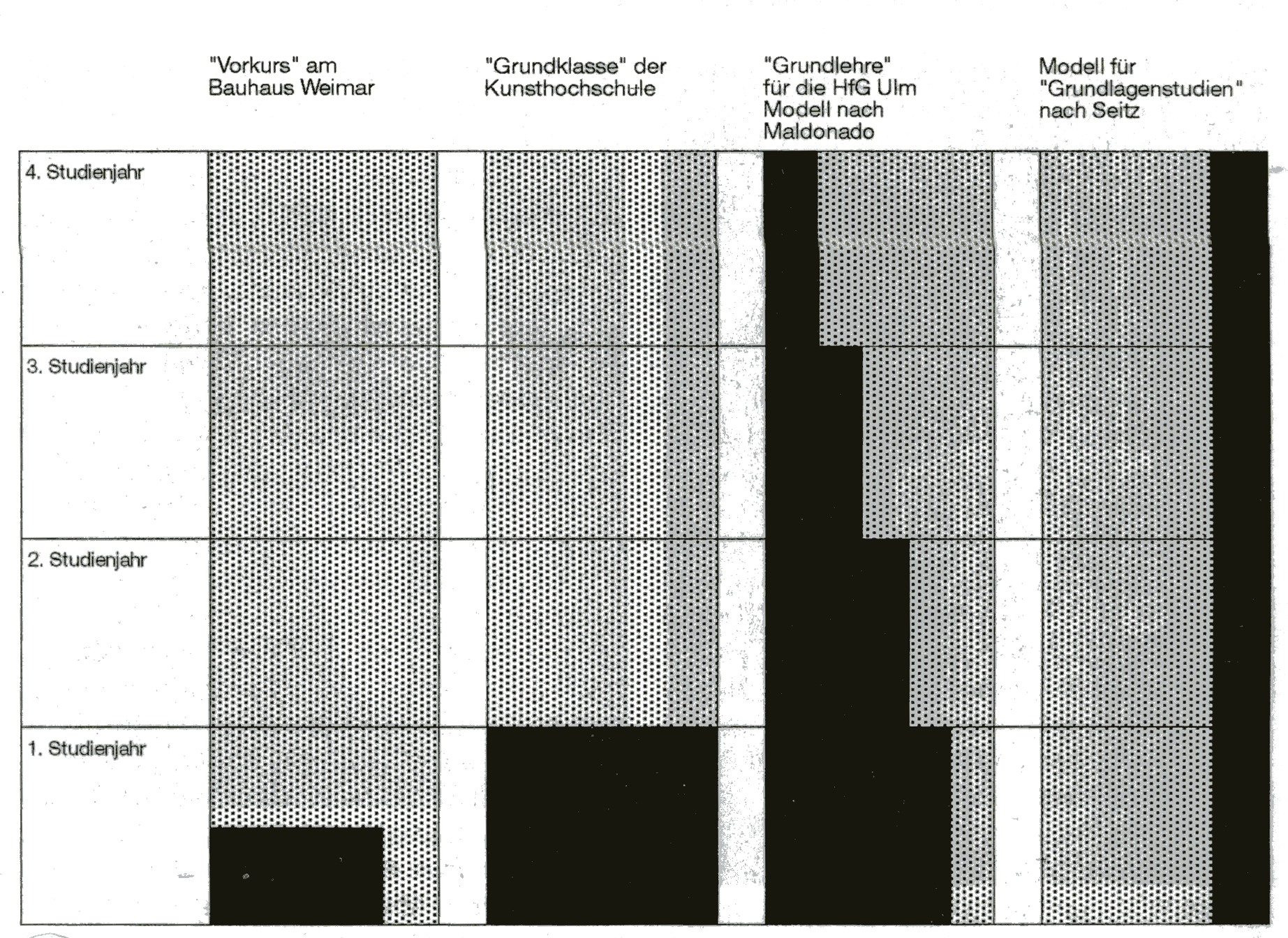

Вместе с тем педагогика Баухауза это гораздо более широкое понятие, чем обучение художников-дизайнеров - его надо рассматривать как новую систему художественного образования в целом. Неслучайно представители школы в свое время настаивали на том, что главным в подготовке художника является не столько умение владеть навыками мастерства, работать с различными материалами, в различных техниках, а новой характер художественного мышления и воспитание социально значимой личности. И фактически, как мы убедились, Баухауз на позднем этапе развития стал заниматься подготовкой художников не только для сферы промышленности, но художников-живописцев (Свободные живописные классы Кандинского и Клее), а также архитекторов (Архитектурный отдел под руководством Майера и Мисс Ван дер Вельде). Курс по формообразованию, разработанный в Баухаузе, вошел во многие учебные пособия и учебники для подготовки художников разного профиля. Данная схема (см. рисунок) наглядно показывает эволюцию пропедевтического курса Баухауза: какое место и какое количество времени отводилось пропедевтическому, а затем общему курсу по формообразованию вначале в Веймарском Баухаузе, затем в Высшей художественной школе Берлина, в Ульмской школе, а также какое количество часов отводится в настоящее время в наиболее распространенном для современной Германии варианте высшей художественной школы.

На этом основании можно утверждать, что модель художественной школы, разработанная Баухаузом - признанным лидером в реформирования системы профессионального художественного образования своего времени, при тщательном ее изучении с привлечением доступных документальных источников и материалов, их перевода и последующей публикацией, может быть применена для создания теоретической модели современного художественного института, что соответствует гипотезе данного исследования. Подобная модель может быть использована и в условиях реформирования системы отечественного профессионального художественного образования в качестве одного из ценностного ориентира для вхождения в единое общеевропейское образовательное пространство.

Целью опытно-экспериментальной части работы явилась апробация в современных условиях развития отечественной художественной школы основных теоретических и методических положений, выявленных и сформулированных автором в процессе исследования педагогической концепции Баухауза. Эксперимент проводился на базе пяти отечественных вузов: Института рекламы и дизайна (1996-1999), факультета графических искусств Московского государственного университета печати (2000-2007), Московской высшей школы художественных ремесел (2005-2007), художественно-графического факультета Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии (2006-2007), факультета дизайна Обнинского государственного технического университета атомной энергетики (2006-2007). В эксперименте приняли участие более 1500 студентов и около 40 преподавателей.

На первом этапе исследования в результате анализа многочисленных курсовых и семинарских работ студентов по предмету всеобщей истории искусства было выявлено, что 80% учащихся недостаточно понимают возможности выразительных средств изобразительного искусства, их развития и использования в разные исторические эпохи, о чем свидетельствовали неточность формулировок, затруднение в определении главных принципов и механизмов формообразования в соответствии с социальными и духовными потребностями времени. В первую очередь это касалось разделов, посвященных изучению зарубежного искусства.

На втором этапе экспериментальной работы с учетом данных анализа проходила разработка и апробация авторского курса по истории искусства международного авангарда первой трети ХХ века. Акцент делался на формировании нового изобразительного языка этого искусства, принципов нового визуального мышления, через углубленный анализ конкретных произведений его главных представителей подробно рассматривались теория искусства, особенности творческого метода, сложение принципов формообразования каждого из них в отдельности. В частности, опираясь на материал книги Кандинского «Точка и линия на плоскости» разбирались теория первоэлементов как основа закономерности построения любого изображения на плоскости, метод абстрактного обобщения как результат аналитического и синтетического мышления. На материале книги Клее «Педагогические эскизы» анализировалось появление нового отношения к натуре, основанное на постижении общих закономерностей формообразования в природе и искусстве, понимание художника-творца как части мироздания в целом, его социальной роли в осмыслении и преобразовании окружающего мира.

Третий этап экспериментальной работы был связан с анализом и раскрытием эффективности подобных подходов при обучении искусству на основных учебных курсах по формообразованию - курсам рисунка, живописи, композиции, которая проявилась: в более осознанном использовании средств художественной выразительности; в понимании закономерностей формообразования; в способности переносить знания, полученные в процессе теоретической работы, в практику собственного творчества; в более свободном овладении навыками профессионального мастерства.

Работа проводилась совместно с преподавателями этих дисциплин. В результате чего были значительно расширены и углублены разделы, касающиеся теории перспективы, действия первоэлементов изображения, пластической анатомии, цветоведения, изучения свойств и качеств различных материалов (материаловедение), конструктивных построений на изобразительной плоскости, соответствия конструкции предмета его функциональному назначению. Анализ учебных работ студентов показал, что знания и умения учащихся на 50 % зависели от осведомленности педагогов. Это послужило основанием для разработки ряда методических рекомендаций, направленных прежде всего в адрес преподавателя, центральными из которых явились: необходимость использовать в процессе обучения в равной мере как опыт зарубежного, так и опыт отечественного искусства, чтобы в сравнении лучше понять особенности и характер разных национальных художественных школ, оценить их самобытность, почувствовать причастность своей собственной национальной культурной традиции; параллельность и одновременность теоретического и практического обучения, которые ведут к цельности восприятия, позволяют избежать отрывочности знаний, приводят их к единой системе, что так важно в постижении законов формообразования.